高含沙水泵站侧向进水前池试验与分析

杨庆胜,顾靖超,窦元之,陆立国

(1.宁夏水利工程建设管理局,银川 750001;2.宁夏水利科学研究院,银川 750021)

1 基本情况

盐环定扬黄泵站更新改造工程是国家实施的精准脱贫项目之一,泵站进出水建筑物布置形式和尺寸直接影响水泵性能、装置效率、工程造价以及运行管理等。一般泵站前池扩散段较短,来流进入前池后,水流难以均匀扩散,易形成回流、旋涡等不良水流态,从而影响水泵效率,造成能源浪费。严重时还会引起噪音、振动、汽蚀等现象, 影响水泵正常运行。对于多泥沙河流来说,由于水流中夹带有大量的泥沙,前池内的不良流态将引起池内泥沙淤积,引发水泵机组的振动、气蚀并降低水泵的效率[1]。

30年来,宁夏依托黄河建设了诸多高扬程多梯级扬水工程。薛塞光[2]等通过对宁夏最有代表的红寺堡和固海扩溉扬水工程泵站前池泥沙淤积状况的量测,分析了实际工程中前池形式与泥沙淤积形态和规律,提出了多泥沙河流条件下,前池形式应优选紧缩性侧向进水或圆形进水。马春生[3]等提出多泥沙水源泵站前池防淤的对策。陈小鹏[4]分析了前池的设计要点及其对水流流态和水泵机组运行的不利影响,提出了设计中的重点及改善水流条件的措施等。

泵站前池内的水流流动是一种复杂的三维流动,目前多采用物理模型来进行研究。模型试验一般采用正态模型,同时满足相应的相似准则来进行试验。

清水模型试验方面,卫勇、王孝俭等提出:两岸岸坡应尽量陡一些,直立为最好;水平段不宜设置拦沙坎;左、右岸扩散角应尽可能的小;前池内的分流墙宜采用直线型,不宜采用折线型;在泵前斜坡段沿横断面加设导流墙(压水板),既可增加进水池的底部流速;又可在水泵停运时,使斜坡段的泥沙少一些落入进水池,从而减少泵前泥沙淤积[5]。周济人等通过针对侧向进水和多泵联合运行的复杂前池进水流态的试验,提出通过加大水流速度以获得原型相似的模型流速,保证模型内水流流动能够正确地模拟前池水流在流道进口处的漩涡的生成、发展情况以及前池内大尺度的回旋[6]。郑源,屈波等结合广昌泵站前池水流流态进行了模型试验研究,提出在供水管出口设置八字形导流隔板、在水泵和后墙之间加隔板,在各种工况下前池水流均匀,无旋涡产生,机组运行平稳[7]。

浑水模型方面,何耕等分析了前池中设置压水板对改善水泵进水流态、减少泥沙淤积的机理,以45°倾斜的压水板效果最佳[8]。万乐平[9]通过宁夏固海扩灌六泵站模型试验研究认为,多泥沙河流泵站前池扩散角不易过大,扩散角过大会引起水流脱壁,导致回流和漩涡。

2 模型设计与布置

2.1 模型试验目的

通过水工模型试验,观测不同水沙条件、不同工况下泵站进口流态、流速分布、前池的淤积形态,对多泥沙河流引水工程泵站“紧缩式”侧向进流前池关键技术问题进行系统研究,论证前池体型设计的合理性。根据模型试验结果并结合其他现有工程实际情况和设计依据,分析侧向前池的特点,研究前池关键技术,提出改善前池流态、提高泵站效率、降低泥沙淤积的泵站“紧缩式”侧向进流的优化体型和泵站运行方式。

2.2 模型相似准则与比例尺

根据《水工(常规)模型试验规程》(SL155-2012)[10]进行模型设计和试验,模型采用正态,几何比例尺选定1∶10。

2.3 模型沙

模型沙一般要求满足沉降、起动流速和糙率等方面的相似条件,研究泵站前池的泥沙淤积问题,重点满足泥沙沉降相似。模型沙容重γs=2.1 t/m3,干容重γ0=0.72 t/m3。

2.4 试验水沙条件

根据黄河青铜峡站悬沙级配实测资料,试验水流悬沙含沙量采用汛期平均含沙量6.94 kg/m3,非汛期泥沙中值粒径范围为0.039~0.054 mm,汛期中值粒径范围为0.008~0.024 mm。模型淤积试验汛期细模型沙中值粒径选为0.024 5 mm,非汛期粗模型沙中值粒径选为0.042 mm。

2.5 模型布置

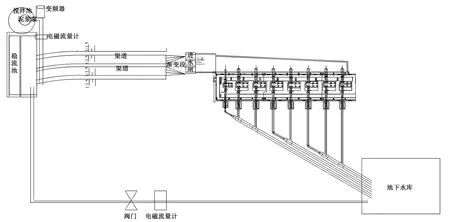

侧向进水方案模型范围包括干渠(原型长度约50 m)、进水闸、前池及8台泵吸水管及输水管。包括模型进水稳流池、地下水库等,模型范围15 m×3 m,模型布置参见图1。

图1 模型布置图

2.6 观测项目与断面布设

观测项目包括有水位、流态、流速、含沙量、悬移质级配、前池淤积物形态等。

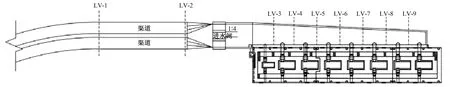

模型流速量测断面见图2,具体位置为:渠道弯道段末端及渐变段起始段和前池中在1号~8号泵中线方向,共10个断面,每个测速断面布设五条垂线,每条垂线布测5个测点。进口含沙量量测断面与测流断面LV-2一致。水位量测共布置6个断面:渠道布置一个,位置与测流断面LV-2一致,前池布置5个,分别与测速断面LV-3、LV-5、LV-7、LV-10一致。

图2 流速量测断面位置图

3 试验数据与分析

前池有3种宽度体型:前池9.1 m方案(前池前端宽度9.1 m,末端宽度6.5 m)、前池6 m方案(前端宽度6 m、末端宽度3 m)以及前池3 m方案(前端宽度3 m、末端宽度2 m),3种方案前池长度均为67.76 m。前池底高程1 231.15 m,喇叭口中心高程1 233.08 m,前池内水泵吸水口为弯喇叭口,水泵吸水口伸进前池长度为1.8 m,进水前池最小水位1 235.13 m,设计水位1 236.30 m。

3.1 前池9.1 m方案

3.1.1 清水试验

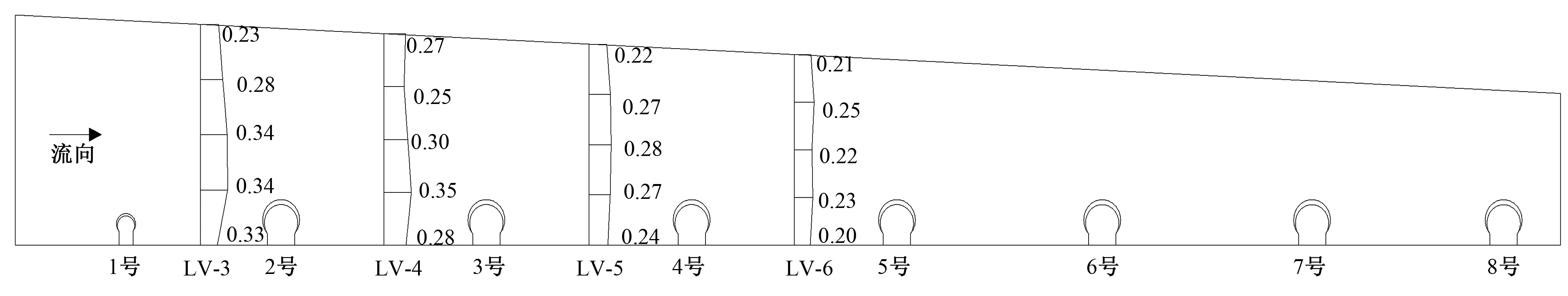

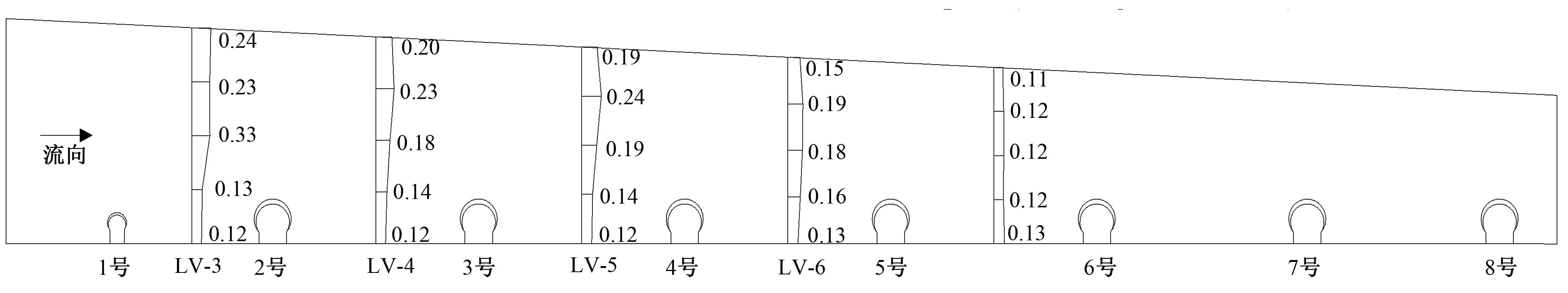

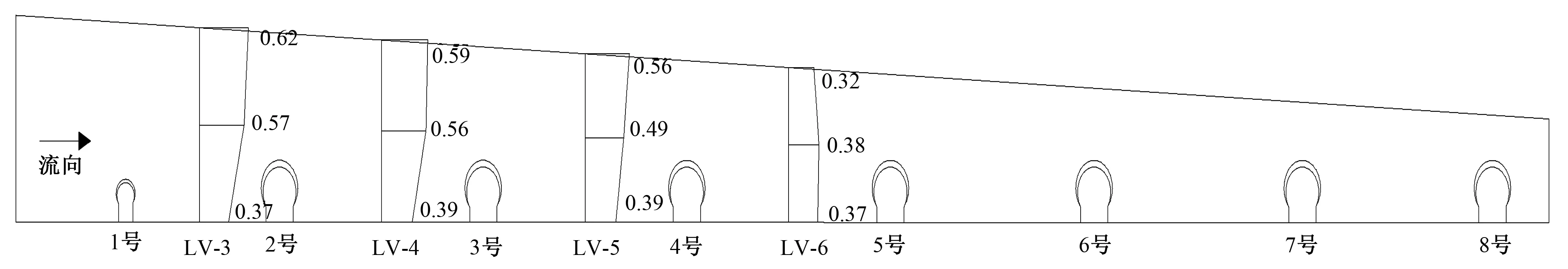

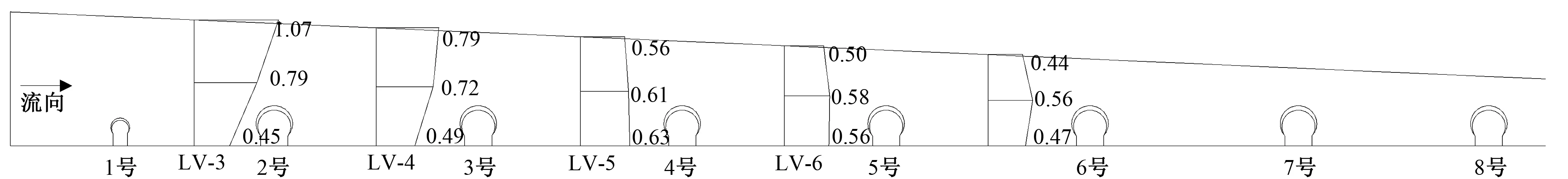

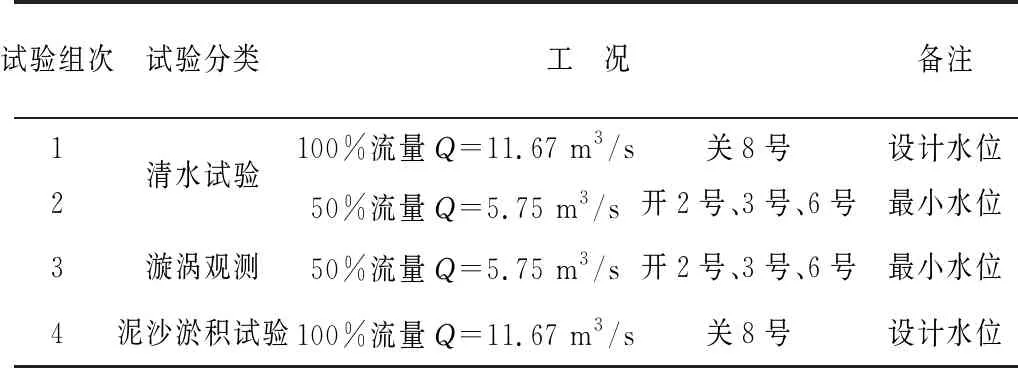

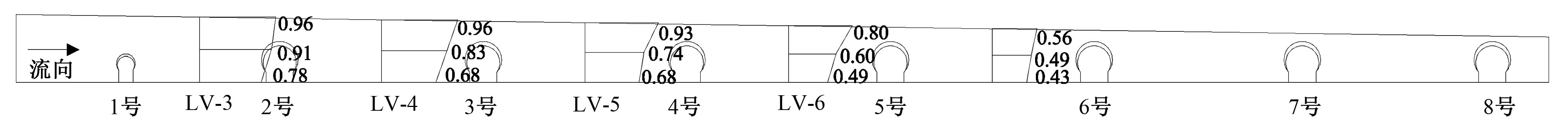

清水试验工况见表1,前池内垂线平均流速分布见图3、图4。

表1 9.1 m前池方案清水试验工况表

图3 前池内垂线平均流速分布图(工况1)

图4 前池内平面流速分布图(工况2)

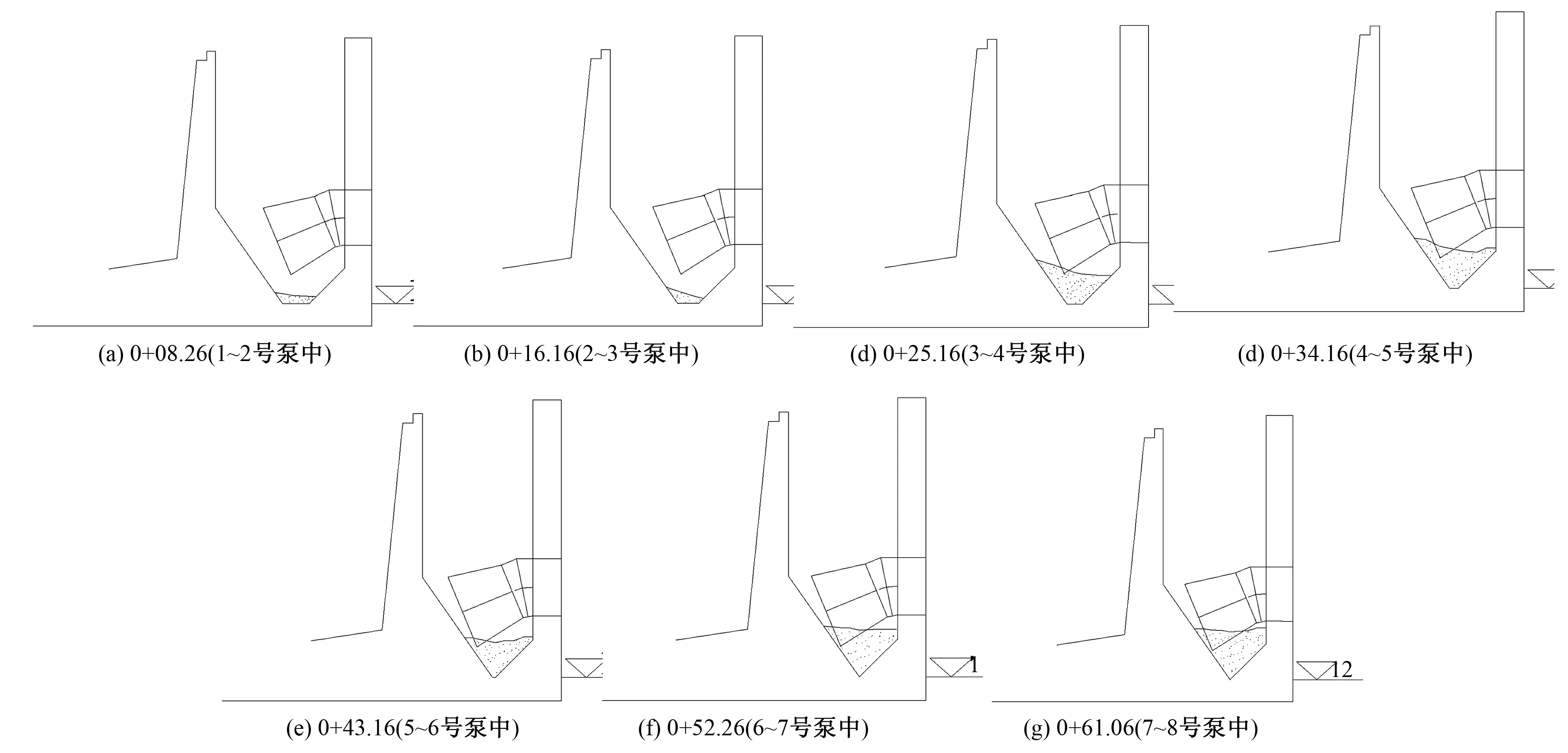

3.1.2 泥沙淤积试验

泥沙淤积试验按照100%设计流量(Q=11.67 m3/s)控制,关8号泵、平均含沙量S=6.94 kg/m3,模拟非汛期粗泥沙(d50=0.042 5 mm)和汛期细泥沙(d50=0.024 5 mm)两种工况,持续引水44 h的淤积过程。试验对前池淤积情况进行了观测,前池淤积物形态图见图5、图6。

图5 前池内淤积物的淤积形态图(非汛期粗泥沙)

图6 前池内淤积物的淤积形态图(汛期细泥沙)

非汛期粗泥沙工况:前池上游断面淤积厚度略大于下游,4号泵上游断面平均淤积厚度1.1 m,4号泵下游断面平均淤积厚度0.8 m。

汛期细泥沙工况:前池1号~4号泵断面平均淤积厚度0.88 m,略小于前一种工况;在7号泵下游断面平均淤积厚度略大于前一种工况。

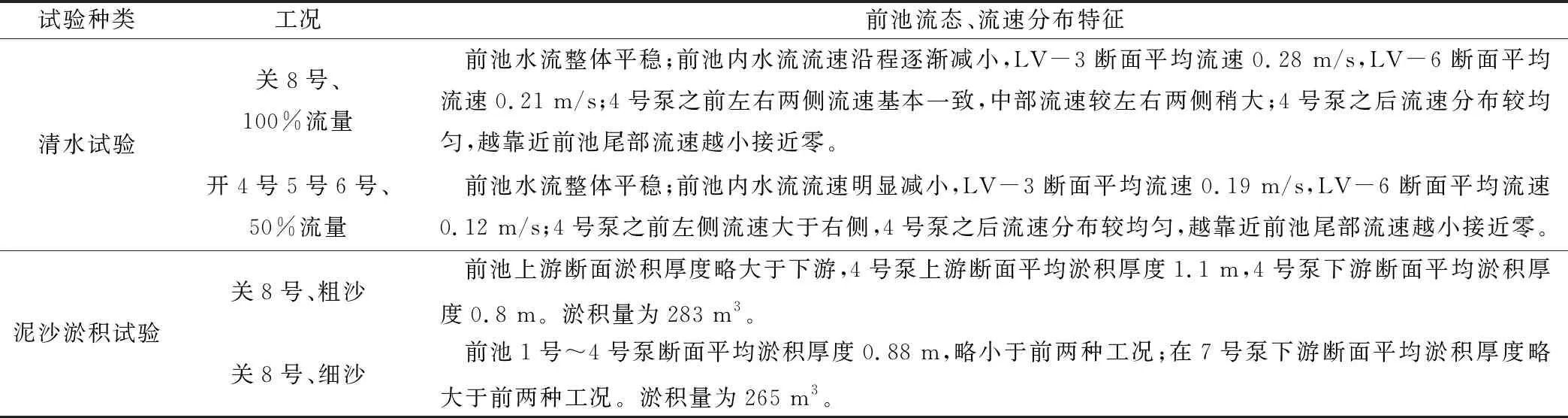

3.1.3 小 结

将前池9.1 m方案各工况下,前池的水流流态、流速分布情况以及泥沙淤积情况汇总于表2。从表中可以看出,前池9.1 m方案中,水流流态整体平稳;相同工况、相同运行时间条件下,前池左侧底部贴角对淤积量的影响不大,非汛期来沙较粗,泵站非汛期运行前池内泥沙淤积量要稍大于汛期运行。

表2 前池9.1 m方案成果汇总表

3.2 前池6.0 m方案

前池6.0 m方案的前池内水泵吸水口为直喇叭口,伸进前池内长度为0.8 m,其余尺寸同前池9.1 m方案。

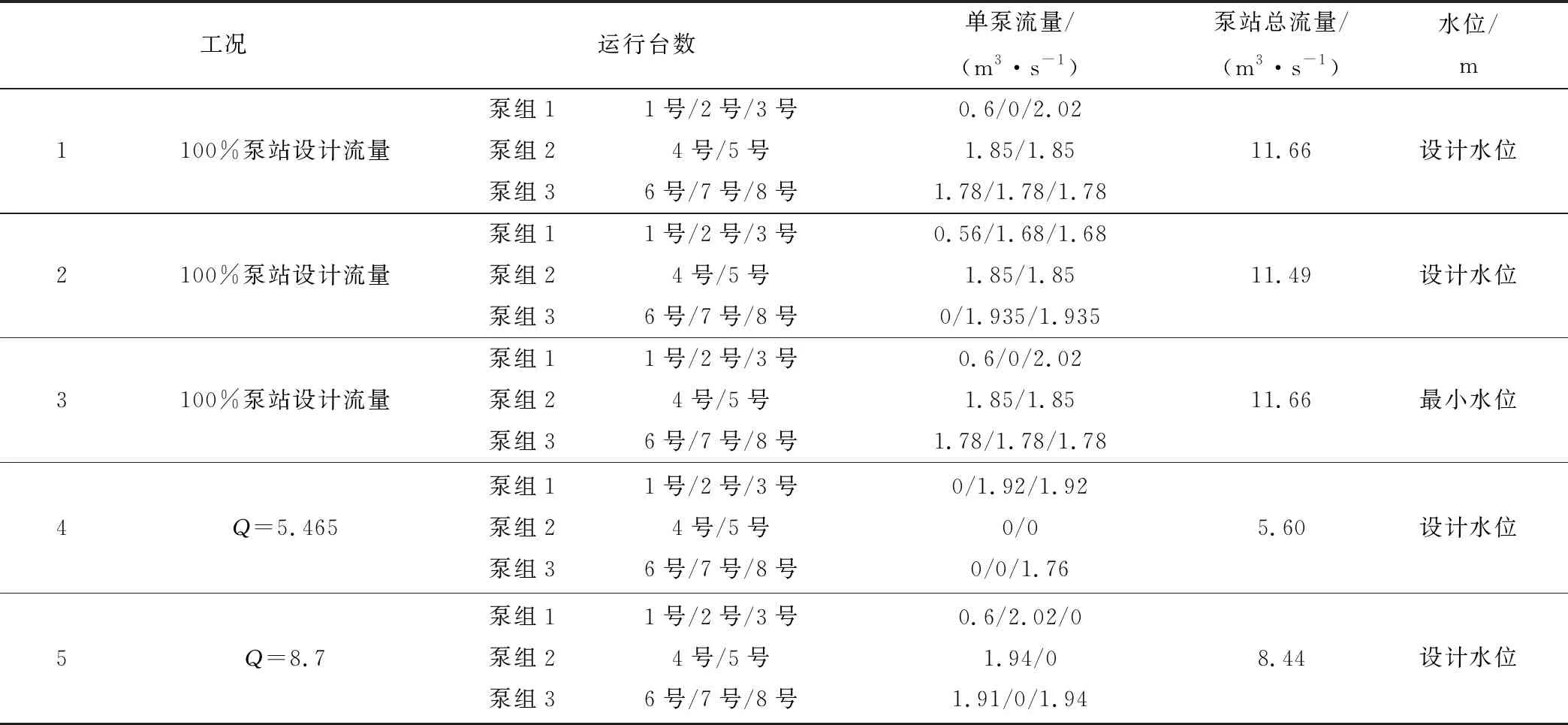

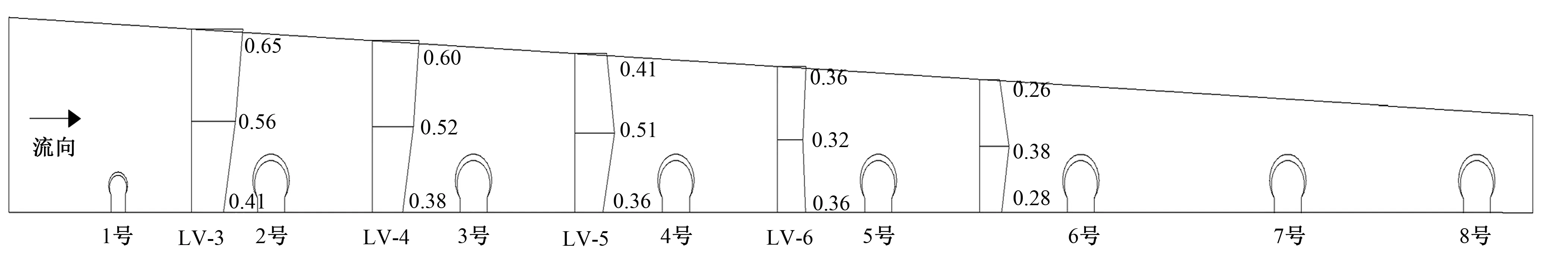

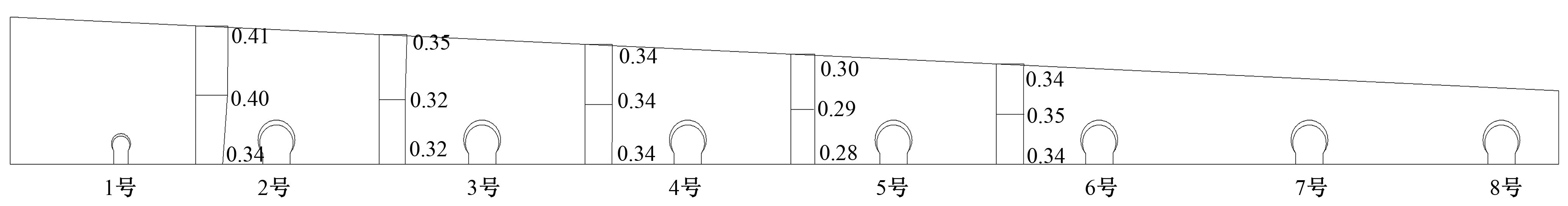

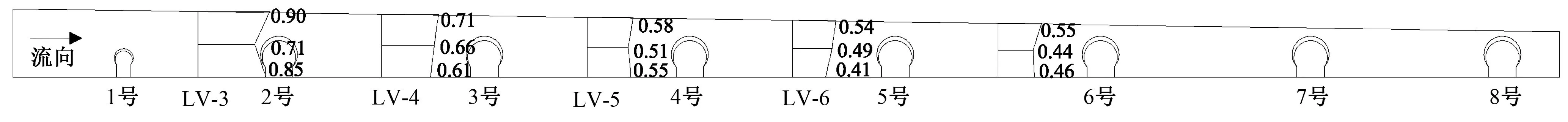

3.2.1 清水实验

该试验共进行5种工况,详见表3。不同工况前池内流速分布图见图7~图11。

图7 前池内垂线平均流速分布图(工况1)(单位:m/s)

表3 6.0 m前池方案清水试验试验工况表

图8 前池内垂线平均流速分布图(工况2)(单位:m/s)

图9 前池内垂线平均流速分布图(工况3)(单位:m/s)

图10 前池内垂线平均流速分布图(工况4)(单位:m/s)

图11 前池内垂线平均流速分布图(工况5)(单位:m/s)

3.2.2 泥沙淤积试验

工况1是模拟关2号泵、持续引水44 h的淤积过程,前池淤积物形态图见图12。

图12 前池内淤积物的淤积形态图(设计流量、关2号)

工况2为模拟开2号、3号、8号泵、持续引水44 h的淤积过程,前池淤积物形态图见图13。该工况为50%流量,设计水位。

图13 前池内淤积物的淤积形态图(工况2)

3.2.3 小 结

前池6.0方案的水流流态、流速分布情况以及泥沙淤积情况汇总于表4。设计水位条件下,水流流态整体平稳,最小水位条件下,前池表面有非贯通性表面回流漩涡;与前池9.1 m方案相比,相同水流条件下,前池尺寸缩窄,各断面流速相应增加;同水位条件下,泵站50%流量运行前池内泥沙淤积量大于泵站100%流量运行。

表4 前池6.0 m方案试验汇总表

3.3 前池3.0 m方案

前池3 m方案的水泵吸水口伸进前池长度为1.4 m,形式为弯喇叭口,对该方案进行了清水试验、漩涡观测试验和泥沙淤积试验的观测,试验工况见表5。

表5 前池3.0 m试验工况表

3.3.1 清水试验

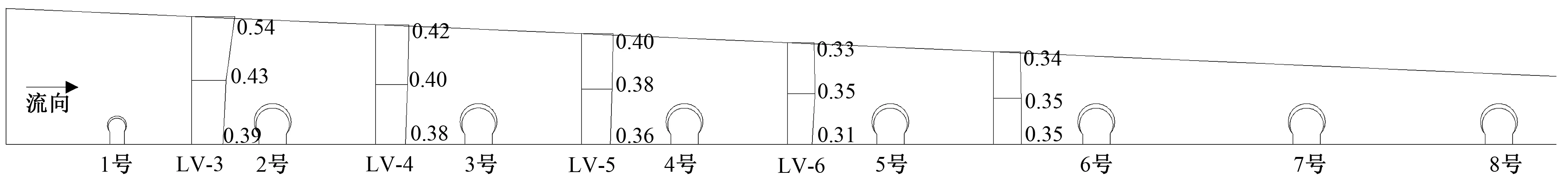

前池内流速分布图见图14~图15。

图14 前池内平面流速分布图(工况1)(单位:m/s)

3.3.2 泥沙淤积试验

图15 前池内平面流速分布图(工况2)(单位:m/s)

前池淤积物形态图见图16。

图16 前池内淤积物的淤积形态图(工况4)

3.3.3 小 结

将前池3 m方案各工况下,前池的水流流态、流速分布情况以及泥沙淤积情况汇总于表6。从表6中可以看出,前池3 m方案中,前池水流均有波动;最小水位条件下,前池水面有较大波动(波动范围-0.5~0.5 m),局部有非贯通表面回流漩涡出现;与前池9.1 m方案相比,相同水流条件下,前池各断面平均流速增大3倍左右,泥沙淤积量明显减小。

表6 前池3.0 m方案试验汇总表

4 结 语

对侧向进水方案前池9.1、6、3 m不同工况下前池流态、流速分布以及淤积形态进行了量测,主要结论和建议如下。

(1)设计流量下前池9.1、6、3 m 3种体型下,前池水流流态均比较平顺,水泵吸水口附近,未发现有贯通性漏斗漩涡。在50%设计流量、最小水位工况下,前池前端3 m体型下,前池水面波动范围-0.3~0.3 m,局部有非贯通表面回流漩涡,最大直径0.5 m左右。

(2)前池3种不同尺寸体型中,在试验水沙条件下均存在不同程度的淤积,前池缩窄后,前池内上段淤积厚度明显减少。3种体型中,在相同水沙条件下,前池前端9.1 m宽度体型中淤积最多,前池首端3m宽度体型中淤积最少。

(3)前池底部贴角对前池淤积影响不明显。泵站进水口改为直喇叭口后,淤积高程有所增加。

(4)黄河流域多泥沙特征下的扬水工程泵站前池形式受到诸多因素影响,本次有针对性的模型试验研究取得的成果,对盐环定扬水工程更新改造泵站设计有一定的参考,设计单位在泵站工程设计方案比选时,还应综合考虑其他因素,进一步完善设计。

(5)对试验中出现的一些异常现象,还有待于今后进一步的深入研究与论证。