含氯消毒剂的应用和环境毒性特点

程胜梓,刘晶晶,刘红磊,翟洪艳*

(1.天津大学 环境科学与工程学院,天津 300350;2.天津市环境保护科学研究院,天津 300191)

伴随着2020年开始,新型冠状病毒(2019-nCoV)在国内外暴发,病毒发势凶猛,一场全民抗“疫”大战雄壮地拉开。根据目前掌握的信息,新型冠状病毒的主要传播途径为呼吸道飞沫和接触传播。它可以通过人体直接接触、飞沫接触、人和被污染的物品(包括水体、土壤等)接触进行传播。如果新型冠状病毒污染小区、办公场所、街面、土壤等利于病毒留存且容易被人们接触的地方,会造成病毒的进一步传播。因此,目前全国正广泛开展生活环境的消毒工作,包括室外路面、绿化区域,以及很多农村地区,由此造成大量消毒剂的使用。其中含氯消毒剂由于具有良好的致病微生物灭活效率、价格低廉、毒性较低、易分解无残留等特点,是人们日常生活中使用非常广泛的一种消毒剂。含氯消毒剂具有消毒、驱病虫、漂白衣物等作用,例如84消毒剂,同时具有刺激难闻的气味。然而人们往往对含氯消毒剂的具体毒性浓度、生态危害等还缺乏了解,对于过量使用含氯消毒剂引起的负面影响还缺乏防范。因此,本文简述含氯消毒剂的种类、使用方法及其对人体、生物、生态等方面的毒性特征,以期对其合理有效使用。

1 含氯消毒剂的种类和使用

含氯消毒剂是人类最早使用的化学消毒剂种类之一[1],具有杀菌谱广、合成工艺简单、价格低廉、毒性较低等优点。至今,含氯消毒剂广泛应用于饮用水、环境、医疗卫生等领域内的消毒,也适用于餐(茶)具、物体表面、水、疫源地等消毒。

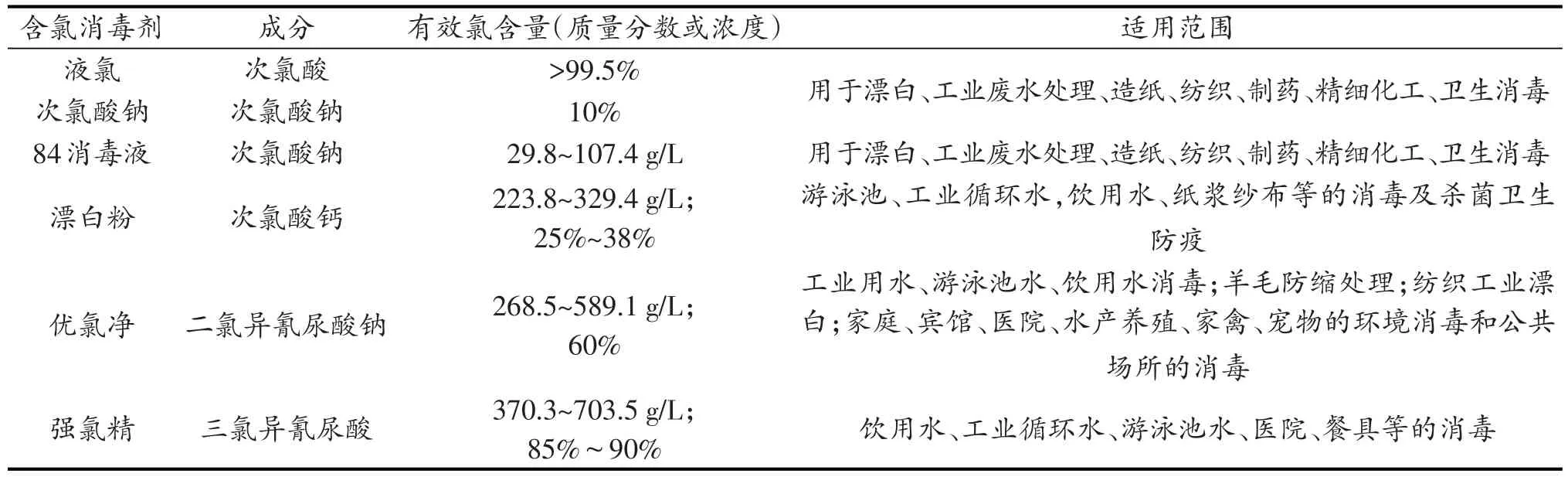

含氯消毒剂通过水解产生次氯酸(分子式HClO)。次氯酸具有高氧化性、低毒、有强烈的刺激性气味、对金属有腐蚀性、对织物有漂白作用、不稳定等特点。常用的含氯消毒剂种类如表1所示,有次氯酸钠、次氯酸钙、漂白粉(主要活性成分是次氯酸钙),有机的二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸等。市场上比较多的是以次氯酸钠与表面活性剂等配制的液体剂型,代表产品有84消毒液、含氯清洗消毒剂等。也有以漂白粉(即次氯酸钙)和辅形剂压制的粉剂和泡腾片剂,溶于水同样分解出次氯酸。发展较快的是以三氯异氰尿酸加分解剂、稳定剂、非离子表面活性剂、缓蚀剂等压成的泡腾片剂,投入水中能快速溶解生成次氯酸[2]。例如以三氯异氰尿酸或二氯异氰尿酸钠为主要成分加十二烷基硫酸钠、三聚磷酸钠、碳酸钠等制成的粉剂,能迅速溶解于水而发挥其杀菌作用[3]。综合杀菌效力由强到弱依次为三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、次氯酸钠、次氯酸钙。

表1 常见含氯消毒剂的种类介绍[4]Table 1 Common chlorine-containing disinfectants

含氯消毒剂溶于水中均能产生次氯酸。次氯酸不仅可与细胞壁作用,且因分子小,不带电荷,故易侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用,或破坏细胞内磷酸脱氢酶,使糖代谢失调,而致细菌死亡。次氯酸还可分解形成新生态氧,将菌体蛋白质氧化。Kulikovsky等[5]通过电镜观察发现,蜡状芽孢杆菌在含氯消毒剂作用下壳质层与皮质层明显分离而逐层溶解,通透性增加,吡啶羧酸漏出。Laplace等[6]认为较高浓度的次氯酸钠溶液可使肠球菌的蛋白质合成显著减少而致其死亡。

2 含氯消毒剂的应用

含氯消毒剂的氧化能力和消毒效果取决于含氯消毒剂的有效氯浓度(见表1)和作用时间(接触时间),浓度和时间的乘积称为剂量,只有足够的剂量才能有效灭活病原微生物。根据《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006),净水厂中的出水氯消毒(进入供水管网之前)中余氯水平要达到0.3~4 mg/L,出水之前水和含氯消毒剂的接触时间要大于30 min。《消毒技术规范》(2002版)中建议采用含氯消毒剂浸泡法消毒时,需要将待消毒的物品放入含有效氯500 mg/L的消毒液浸泡10 min以上;对传播病原体、分枝杆菌和细菌芽孢污染物品的消毒,需要用含有效氯2 000~5 000 mg/L的消毒液浸泡30 min以上。如果是喷洒的方法,对一般污染的物品表面,用1 000 mg/L的消毒液均匀喷洒,作用30 min以上;对血传播病原体、结核杆菌等污染表面的消毒,用含有效氯2 000 mg/L的消毒液均匀喷洒,作用60 min以上。含有效氯100 mg/L的三氯异氰尿酸复方消毒剂溶液可以用来擦拭桌面、台面、办公用品等,作用3 min可使自然菌减少约90.00%[7]。用速溶泡腾片(主要成分为三氯异氰尿酸)配制的含有效氯500 mg/片的溶液浸泡作用1 min,可以使污染注射器的细菌杀灭率达99.81%~99.94%,用该溶液擦拭门把手、操作台、电话机等表面,细菌减少率为98.88%~99.96%[8]。对于食品消毒,国内和各地方都有相应的标准,有研究表明采用有效氯70 mg/L的弱酸性次氯酸处理蔬菜叶,3 min就可以满足卫生要求[9]。

空气消毒方法主要是气溶胶喷雾的形式。用含250~500 mg/L有效氯的84消毒液以电动气溶胶喷雾器对空气进行喷雾消毒,用量为10~20 mL/m3喷雾喷门窗后密闭30 min,室内空气中自然菌杀灭率可达90%[10]。为避免含氯消毒剂对呼吸道的刺激作用,最好在室内无人的情况下进行。现在也有很多复合氯消毒剂,可以减少对人体呼吸道等的刺激[11-12]。综上所述,采用含氯消毒剂消毒时必须考虑有效氯浓度和作用时间。

3 含氯消毒剂毒性特征

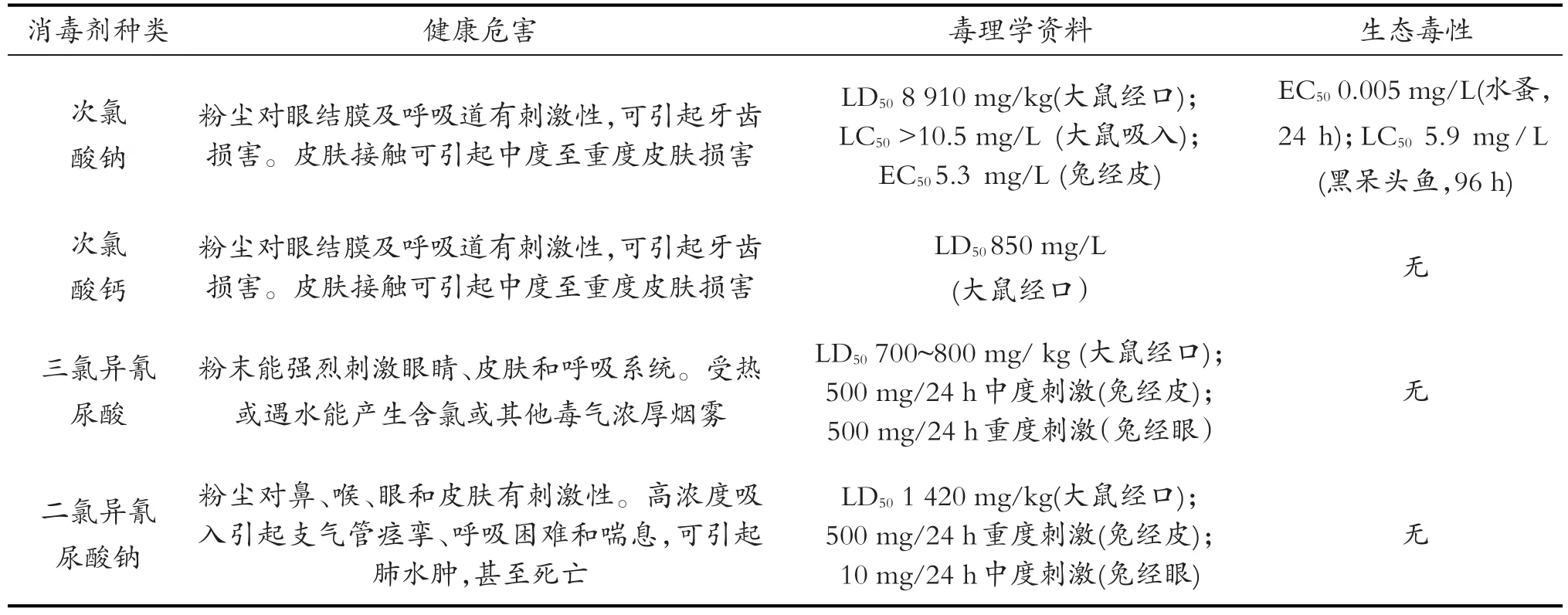

作为一种广谱的高效氧化剂,含氯消毒剂具有腐蚀性和漂白作用。有效氯含量高于5%的次氯酸钠溶液、次氯酸钙被纳入国家《危险化学品名录》。次氯酸作为一种化学气体,属于危险品类别中的腐蚀品。含氯消毒剂相对毒性较低,目前还没有明确的职业接触限值。表2列出了主要含氯消毒剂在工业安全技术说明中标识的健康危害和毒性数据等。含氯消毒剂的健康危害都是发生在高浓度的条件下。次氯酸可以通过吸入、食入、经皮吸收等途径危害人体或其他动物,对皮肤、黏膜有较强的刺激作用。吸入次氯酸气雾可引起呼吸道反应,甚至发生肺水肿。大量口服会腐蚀消化道,可产生高铁血红蛋白血症。《含氯消毒剂卫生标准》(GB/T 36758—2018)规定,含氯消毒剂对金属有腐蚀作用,对织物有漂白、褪色作用,金属和有色织物慎用,避免接触皮肤和眼睛,不得与易燃物接触。

表2 主要含氯消毒剂的健康危害、毒性数据Table 2 Health risk and toxicity of the main chlorine-containing disinfectants

含氯消毒剂在使用过程中不可避免地会进入环境,含氯消毒剂中活性氯成分容易降解,不会造成长期残留。但是,当过量的消毒剂泄露到自然环境尤其是接触到野生动植物的时候,可能造成急性、慢性毒性。另外,当消毒剂进入自然环境时,需要一定时间才能降解。在这个过程中可能会和自然环境,尤其是水体中的有机物等发生反应,生成具有致癌等潜在生态毒性的含氯消毒副产物,可能会产生长远的生态影响。

3.1 含氯消毒剂的急性、慢性毒性特征

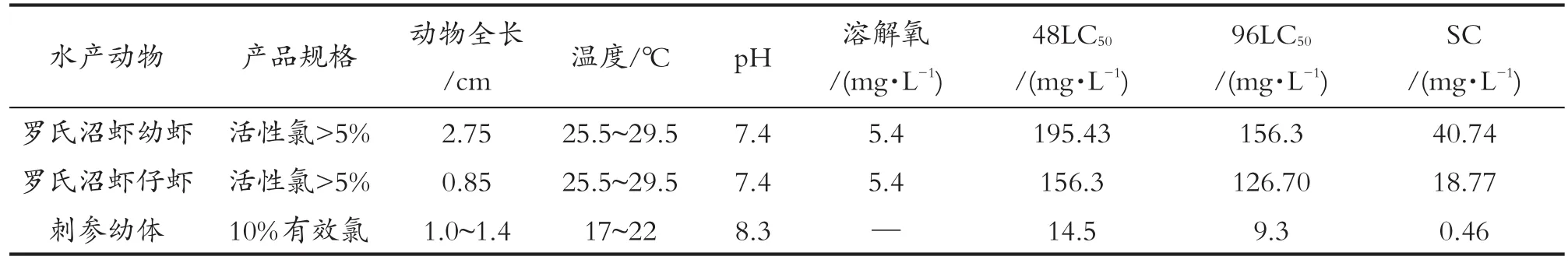

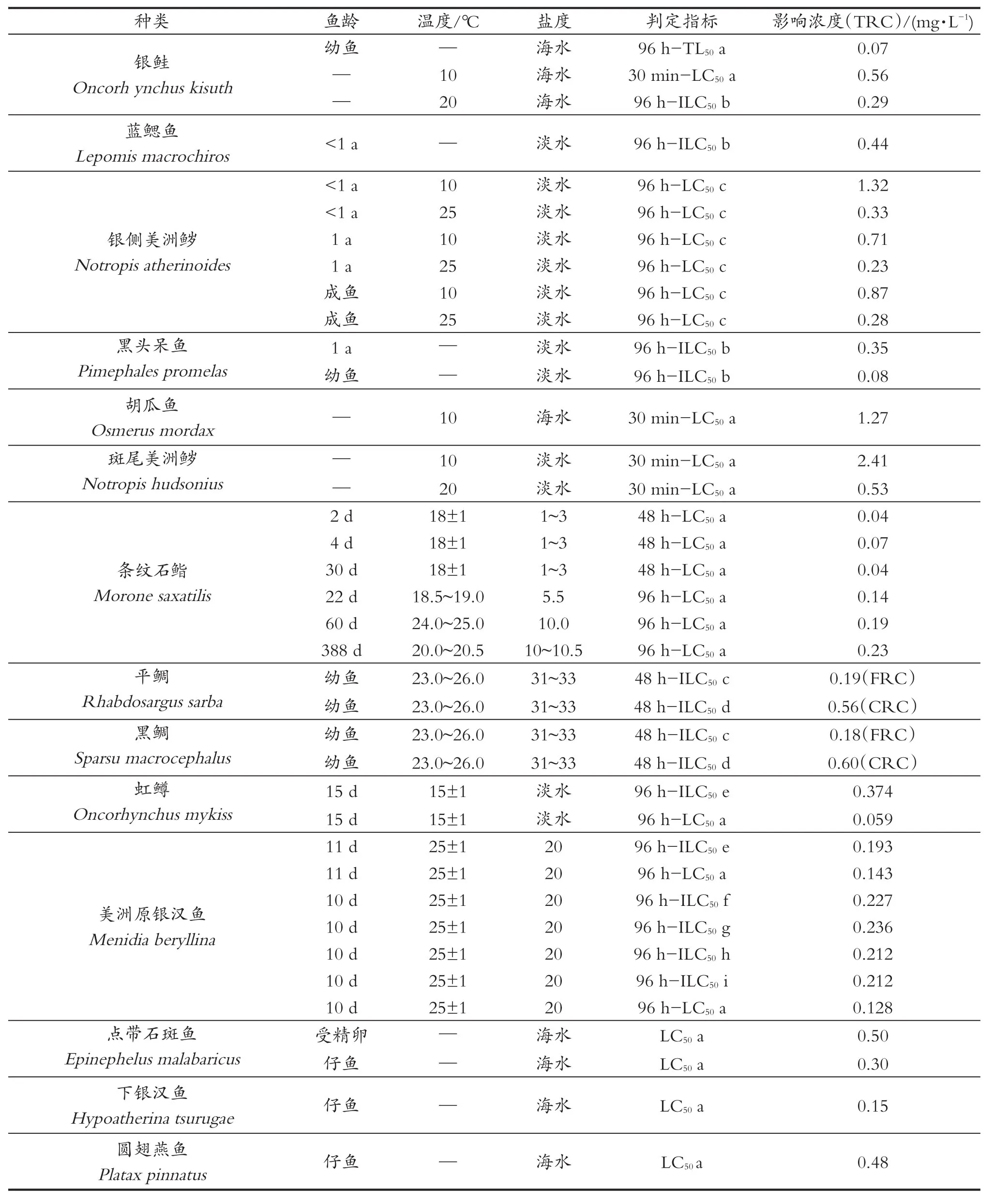

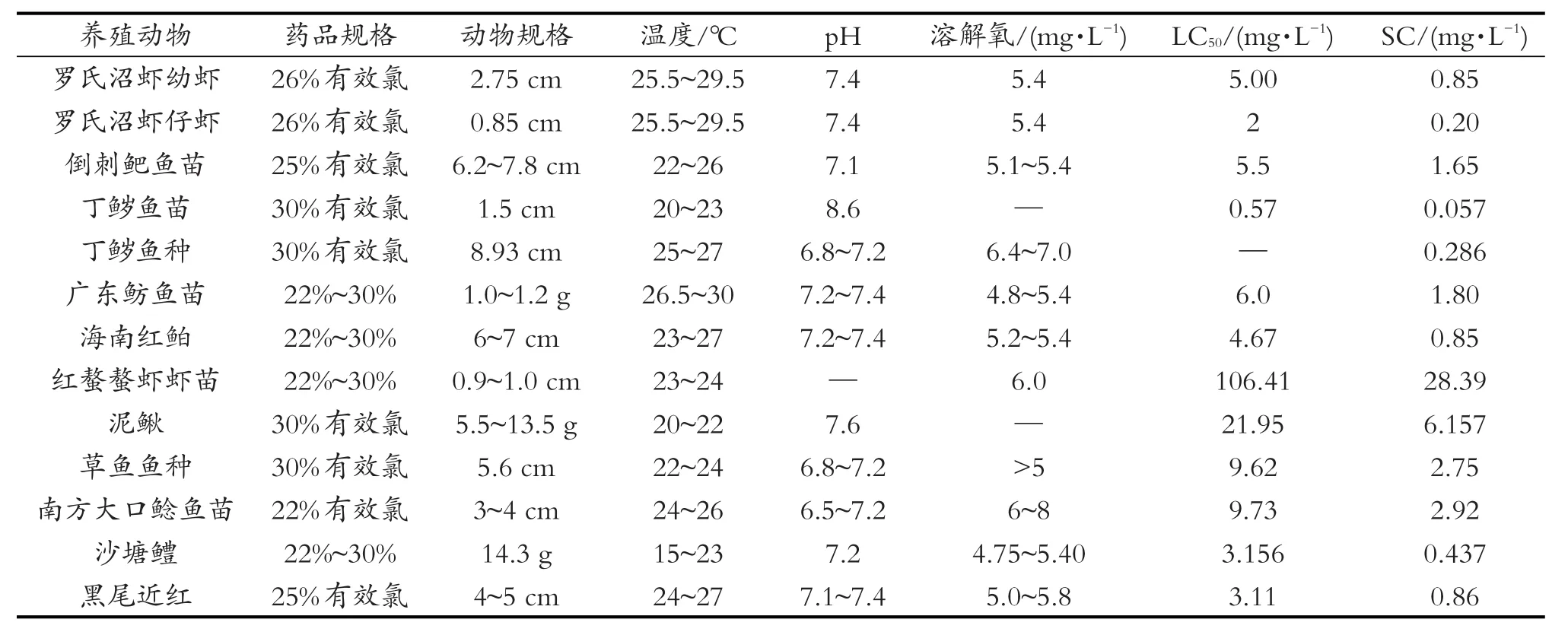

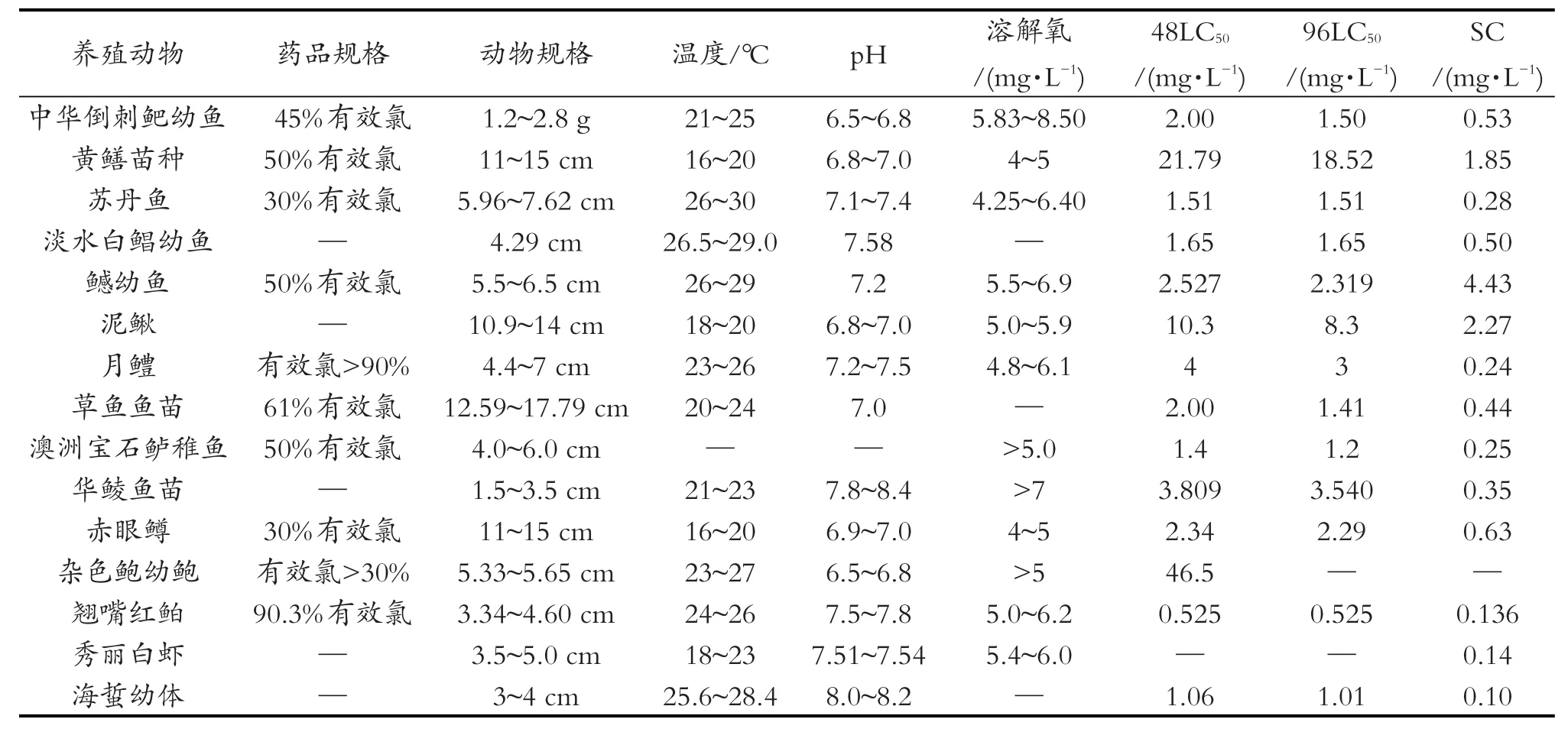

含氯消毒剂广泛应用在农作物及其加工、畜牧养殖业的消毒工作中。适当的剂量、接触时间和操作方法可以杀灭病原微生物,同时不影响植物、动物的生长。由于发生的几率比较低,关于含氯消毒剂对野生动物毒性的研究比较少。但是,通过人体的毒性反应,可以预估高浓度含氯消毒剂及其产生的活性氯对动物的影响。含氯消毒剂对水环境的毒性是更值得关注的环境问题。含氯消毒剂在水体中的存在主要是人为造成的,它可能会通过废水排放(例如热电厂排放的冷却水、污水厂排水等过程)进入自然水体。水中剩余的活性氯对水体生物的危害早在20世纪初期就受到国外专家的关注和研究[13]。含氯消毒剂在水产养殖消毒方面也有应用[14-16]。因此,国内外也较早地研究了含氯消毒剂对于鱼类、贝类等的毒性作用。鱼类对水中的余氯有回避反应。余氯对鱼鳃有损伤作用,可以使鱼鳃组织发生病变,使鱼鳃组织增生、肥大、出血、鳃丝变短、鳃丝上皮细胞浮肿。余氯还会使鱼类血液里高铁血红蛋白含量、乳酸含量增加,血氧分压和pH降低,也可以降低鱼类的耗氧量,增加鱼鳃的呼吸频率。在毒性反应的组织病理学表现上,不同鱼类之间的差异显著,同种鱼个体之间差异也比较大。在实验室模拟条件下,次氯酸钠对稀有鲫急性毒性的96 h半致死浓度为25.26 mg/L,对稀有鲫幼体生长的抑制效应浓度为15.72 mg/L(EC10-28 d,即28天的实验中10%的实验幼体发生抑制现象)。次氯酸钠暴露浓度为5.6~18 mg/L时,鱼体内的超氧化物歧化酶活性被显著抑制,为18.00 mg/L时丙二醛含量显著升高,这都表明消毒剂产生氧化胁迫影响[17]。还有研究比较了戊二醛、二溴海因、蛋氨酸碘和次氯酸钙4种消毒剂对大珠母贝(Pinctada maxima)幼贝的急性毒性作用,发现毒性大小依次为次氯酸钙>二溴海因>蛋氨酸碘>戊二醛,24 h半数致死浓度分别为13.05 mg/L、27.49 mg/L、53.20 mg/L、67.36 mg/L,48 h半数致死浓度分别为10.15 mg/L、9.35 mg/L、29.27 mg/L、35.58 mg/L,安全浓度分别为1.86 mg/L、0.32 mg/L、2.66 mg/L、7.52 mg/L[18]。表3至表6列出了研究发现的不同种类水生动物和不同消毒剂的半数致死剂量(即规定时间内能够使一半实验生物死亡的剂量)。

有国外专家建议:对于连续收纳含活性氯废水的水体,为了防止对水生生物的影响,活性氯浓度不要超过0.01 mg/L(以Cl2计),如果有敏感生物,浓度不要超过0.002 mg/L(以Cl2计);对间歇收纳含活性氯废水的水体,一天中水体活性氯在浓度高峰的2 h内不能超过0.2 mg/L(以Cl2计),如果有敏感生物,浓度不要超过0.04 mg/L(以Cl2计)[19]。

表3 次氯酸钠对某些水生动物的急性毒性效应[14-16]Table 3 Acute toxicity of sodium hypochlorite to some aquatic animals

表4 余氯对鱼类的急性毒性效应[13]Table 4 Acute toxicity of residual chlorine to fishes

表5 漂白粉对某些水生动物的急性毒性效应[14-16]Table 5 Acute toxicity of bleaching powder to some aquatic animals

表6 三氯异氰尿酸对某些水生动物的急性毒性效应[14]Table 6 Acute toxicity of trichloroisocyanuric acid to some aquatic animals

3.2 含氯消毒剂的卤代消毒副产物的生态影响

含氯消毒剂进入水环境后,水解生成的次氯酸会和水中各种有机质反应生成一系列氯代有机物。在很多自然水体中含有的溴离子、碘离子也可以被次氯酸氧化生成次溴酸和次碘酸,进而生成溴代有机物、碘代有机物。在水处理领域,这些卤代有机物被称为消毒副产物。已有很多研究和流行病学调研发现多种消毒副产物具有明确的细胞毒性、基因毒性及潜在致癌作用等健康危害[20]。迄今为止有600多种卤代消毒副产物被先后发现[21],既有小分子的三卤甲烷和卤代乙酸,也有很多具有更复杂分子结构的卤代芳香族消毒副产物,例如卤代苯醌、卤代苯甲酸等[22-24]。对这些卤代有机物的生态危害研究比较少,但有研究表明,卤代芳香族消毒副产物对海洋藻类、海生沙蚕的生长发育具有明显的毒性[25-26]。海产养殖水中含有较高的卤素离子,其中消毒副产物的毒性远大于淡水中的消毒副产物,并容易在生物体内富集、放大,通过食物链的传递影响人们的健康[27]。因此,如果过高浓度的含氯消毒剂泄露到自然水体,尤其是水面较小、流动性差的水体中,生成的卤代有机物也有可能对水体中动植物造成负面影响。

4 结语

家庭和公共场所的消毒是有效防范病原微生物存在和传播的重要手段,在新型冠状病毒肺炎暴发的情况下,加强消毒势在必行。含氯消毒剂是一种效用可靠、价格低廉、毒性较低、致病微生物灭活效率高的消毒剂。但过大剂量、过高浓度的消毒剂对人体和生态都会构成潜在的毒性危害。正确使用可以达到消灭致病微生物,防控其传播的作用。然而,消毒操作不能粗暴开展,应该根据使用环境的具体情况,按照消毒剂的使用建议、安全防护注意事项开展科学消毒,避免消毒剂对人体和环境中的动植物造成危害。