腓骨肌腱损伤诊疗进展

吕昊润 徐海林

(北京大学人民医院创伤骨科,北京 100044)

腓骨肌腱病变是导致足后侧部疼痛及功能不良的因素之一,常与踝关节外侧韧带损伤混淆,文献显示,肌腱病变初诊准确率为60%[1]。腓骨肌是在踝部急性内翻扭伤时最先受到应力作用的肌肉,对于外踝的动力学稳定有重要意义。腓骨肌包括腓骨长肌、腓骨短肌。腓骨短肌撕裂相对常见,约占需要手术治疗患者88%,尸检发现率为11%~37%,撕裂长度为2.5~5.0 cm。腓骨肌腱病变分为三大类:肌腱病、肌腱脱位/半脱位、肌腱劈裂和撕裂,前两者若未加控制持续存在,可导致腓骨韧带最终撕裂甚至断裂。此病常继发于踝关节不稳定、高足弓内翻足、高强度体育运动或急性踝关节扭伤。保守治疗如理疗、非甾体抗炎药、制动等通常有效,对于损伤相对严重、保守治疗效果不佳的患者,应考虑手术治疗。

1 腓骨肌腱解剖与功能

1.1 解剖学基础

腓骨肌构成小腿的外侧间室,且两者都受到腓浅神经的支配。腓骨短肌起点位于腓骨远端三分之二及肌间膜,在腓骨尖处形成2~3 cm 的肌腱;腓骨长肌起点位于腓骨侧面近端三分之二、肌间膜和胫骨髁。另外还有第三腓骨肌,起源于胫前三分之一,沿小腿前间室走行(图1)。

图1 腓骨肌腱解剖

腓骨长短肌肌腱位于一个共同的滑膜鞘中,该鞘从外踝近端约4 cm处延伸至远端1 cm处。腓骨短肌肌腱相对扁平,在远端腓骨后面延伸,而腓骨长肌更圆,位于腓骨短肌后方。两条肌腱均由后踝沟、后距腓韧带、跟腓韧带、后下胫腓韧带包裹,穿过腓骨上支持韧带(superior peroneal retinaculum,SPR)覆盖的纤维骨管。在后踝沟下方,两条肌腱分开,分别被各自的滑膜鞘包裹,腓骨短肌穿过腓骨结节上方,附着于第五跖骨基底部背外侧,腓骨长肌从腓骨结节下方通过,进入骰骨沟,最终附着于中间楔骨跖侧近端面和第一跖骨的跖侧近端。腓骨结节突出>5 mm与腓骨长肌碰撞、狭窄性腱鞘炎有关[2](图2)。

腓骨短肌肌腱纵向劈裂常发生于外踝沟处,而断裂常发生于第五跖骨连接处;腓骨长肌断裂好发于骰骨沟部位,尤其是合并腓骨籽骨存在时。腓骨籽骨为纤维软骨结构,位于腓骨长肌肌腱,走行于骰骨沟、跟骨侧面或跟骰关节部位。腓骨籽骨的存在有力学意义,让腓骨长肌能够使第一趾列跖屈,有避免腓骨肌腱在骰骨沟中滑动产生磨损的作用。在其和骰骨连接的部位,有内侧、外侧各两根韧带固定于骰骨沟。腓骨籽骨需要在影像学上与第五跖骨基底部撕脱骨折鉴别,如果其纤维软骨成分比例较高,则在X 线上可能察觉不到其存在,但却发生了腓骨长肌病变。

图2 腓骨肌腱水平面解剖

腓骨肌腱血供来源于腓骨后动脉和跗骨中间动脉[3],存在3个无血管区,分别位于腓骨短肌穿过侧踝、腓骨长肌走行至侧踝和骰骨的位置[4],与腓骨肌腱病发生有关。和跟腱或胫后肌腱不同,腓骨肌腱血供相对丰富,不会轻易因血供不良导致退行性变,但糖尿病、类风湿关节炎等也会导致腓骨肌腱出现肌腱炎。

足处于跖屈15°~25°时,腓骨肌腱在腓骨远端受到张力,在内翻损伤中更易受损[5]。

1.2 解剖变异

解剖变异出现低位腓骨短肌或腓骨第四肌时,会导致后踝沟过于拥挤,进而导致SPR 松弛,使腓骨肌腱更易发生半脱位,最终可导致肌腱纵向撕裂、腱鞘炎和脱位的发生,腓骨短肌撕裂相对风险翻倍[6]。

1.2.1 低位腓骨短肌:相对常见,发生率约为三分之一;表现为肌腹位于SPR 的下缘以下。注意MRI 检查时的体位,足背伸时可导致肌腹插入该间隙,造成误诊,可通过超声检查动态观测。欧洲运动损伤协会共识:腓骨肌腱沟的“过度装填”对于腓骨肌腱病的发病有重要影响[7]。腓骨长肌在腓骨远端3~4 cm处转变为完全的腱性结构,腓骨短肌在腓骨尖上方1.6~2.0 cm处转化为肌腱,如果肌-腱联合位于腓骨尖的远端,则为低位肌腹,在有症状的腓骨肌腱病患者中,肌-腱联合与腓骨尖的距离显著低于正常人群,可见解剖上存在低位肌腹是腓骨肌腱病发病的独立危险因素。

1.2.2 第四腓骨肌:起源于腓骨短肌肌腹,向后中方向下降进入腓骨肌腱,止点位置不固定,多位于跟骨腓侧粗隆、第五跖骨基底部、腓骨短肌或长肌肌腱和骰骨[8]。该解剖变异术前很难发现,MRI 表现类似于腓骨短肌劈裂,易误诊。

1.3 功能

腓骨短肌提供63%的外翻力,参与足外旋、外翻和跖屈。腓骨长肌同样参与足跖屈、外翻,同时起到稳定足弓的作用。腓骨肌是在踝部急性内翻扭伤时最先受到应力作用的肌肉,对于外踝的动力学稳定有重要意义。

2 腓骨肌腱撕裂的发病机制

2.1 急性损伤机制

急性的肌腱撕裂或脱位,可继发于踝扭伤时,此时踝关节受到跖屈内翻暴力,同时伴随腓骨肌反向牵拉,腓骨后部和腓骨长肌不断挤压腓骨短肌,可导致腓骨短肌腱纵向撕裂[9]。

2.2 慢性损伤机制

腓骨肌腱撕裂并非完全由单次暴力损伤导致,也可由肌腱本身渐进性的病理改变造成肌腱炎、脱位、半脱位;还可能由于成纤维细胞增生,胶原纤维组织学结构破坏导致胶原纤维连接变得紊乱、断裂,减弱肌腱强度[10],最终在外力作用下形成肌腱撕裂。慢性、反复损伤造成的撕裂相对于单次急性损伤而言更常见。瘢痕组织修复损伤肌腱导致其变厚,但强度弱于正常肌腱,更易发生纵向劈裂。

踝关节慢性不稳定进而造成SPR松弛,导致腓骨短肌半脱位,肌腱在腓骨后外侧缘反复摩擦,且腓骨短肌肌腱与肌腱沟的摩擦更多,久而久之造成腓骨短肌纵向劈裂[11]。

2.3 危险因素

解剖学上存在高足弓内翻足是腓骨肌腱损伤的独立危险因素,这种畸形增加了肌腱受到的应力,长此以往造成损伤[12]。

3 诊断

3.1 病史

常见的症状包括腓骨后方疼痛、肿胀,活动后酸痛和踝关节外翻力量减弱[13]。腓骨短肌撕裂常表现为持续的肿胀,腓骨长肌撕裂可表现为骰骨沟周围及肌腱于跖面的止点周围疼痛[14]。部分患者可无疼痛主诉,仅表现为感到踝关节不稳定,年轻患者症状相对明显,而老年患者症状相对较轻。同时在采集病史时,需要关注患者是否存在类风湿关节炎、甲状旁腺功能亢进、糖尿病神经损害、跟骨骨折等病史。

3.2 体格检查

后足力线评估:准确评估患者下肢整体对线和后足姿态,存在后足内翻的患者腓骨更易受应力损伤;腓骨肌无力也会导致后足内翻,通过评估内翻的柔韧性和复位情况鉴别。

肌腱撕裂时,腓骨后部或跟骨侧壁肿胀,触痛。后足对抗外翻、背屈及被动内翻、跖屈时引起疼痛。抵抗外翻、被动内翻、抵抗跖屈时引发疼痛。

前抽屉试验、踝关节倾斜试验检查踝关节外侧韧带稳定性。腓骨挤压试验:踝关节受力外翻、背屈时按压腓骨沟引出疼痛、捻发音,提示存在腓骨短肌肌腱炎。

3.3 影像学检查

负重正侧位平片有助于判断是否存在足部形态异常,如高足弓内翻足等。X线检查还可用于排除应力骨折、骨肿瘤、骨赘等骨性病变。腓骨结节增大、腓骨籽骨等导致腓骨肌腱损伤的结构也可在X 线检查中显示。

CT 检查能帮助进一步准确评价骨性病变,包括关节病变。

超声检查提供动态、实时图像,且有无创、无射线、价格低廉等优点。Grant等[15]报道超声诊断腓骨韧带撕裂的准确性达90%。同时可在超声引导下行腱鞘下注射。具体表现为:腱鞘周围积液、韧带增厚、半脱位或脱位、劈裂、部分或完全断裂。缺点在于对操作者要求很高,若能熟练掌握,其诊断价值甚至可超过MRI。

MRI检查在T2加权像能很好地显示肌腱病和腱鞘炎,表现为肌腱内信号强度增加、肌腱周围有液体信号等[16]。液体信号高度>3 mm是腱鞘炎的高度特异表现[17]。踝关节位于轻度跖屈位时,横断面成像对于判断腓骨肌腱连续性有很大帮助[18]。MRI 检查时务必考虑是否存在“魔术角”现象:肌腱沿侧踝呈曲线走行,使肌腱纤维与磁轴呈55°夹角,形成虚假信号,进而掩盖肌腱炎信号,造成假阴性结果,减低MRI检查的敏感性(80%)和特异性(75%);足部置于跖屈位有助于消除该干扰[19]。有学者认为,MRI检查假阳性率较高,不应作为单独诊断腓骨肌腱病的依据[20]。

3.4 分期分级

Sobel 等根据肌腱撕裂的深度,将腓骨短肌肌腱撕裂分为四级,其中Ⅰ级为存在肌腱外展;Ⅱ级为部分裂开,直径<1 cm;Ⅲ级为全层裂开,直径1~2 cm;Ⅳ级为全层裂开,直径>2 cm。

Redfern根据术中所见,将腓骨肌腱撕裂分为:Ⅰ级:两条肌腱基本完好;Ⅱ级:一条肌腱撕裂,另一条正常;Ⅲ级:两条肌腱撕裂,失去功能;Ⅲa:近端肌肉无运动;Ⅲb:近端肌肉有运动[21]。

该分类标准指出,近端肌肉有无运动,是评估肌肉是否已经发生挛缩,即是否保有功能的重要手术指征[22]。对于Ⅲa级的患者,难以实施同种异体移植,需行肌腱转移术。而Ⅲb级的患者,如果腱鞘瘢痕化不明显,可行一期肌腱移植术,但对于瘢痕化严重,失去正常功能,并会影响手术效果和预后的患者,应行肌腱分期重建术,后文将对此作出详细描述。

根据解剖关系可将腓骨肌腱撕裂分为:A 区:肌腱于腓骨上韧带下方撕裂,尤其是继发于半脱位或第四腓骨肌;B区:腓骨上韧带部位,与腓骨结节增生有关;C区:骰骨压迹处,腓骨长肌病变好发于此[23]。

3.5 病程进展及分类

如上所述,除外单次暴力造成的急性腓骨肌腱撕裂,本病也可呈慢性进展性,即首先由肌腱炎症性病变导致腓骨肌腱长期受刺激和微观结构破坏,导致功能受损、踝关节不稳定,进一步加重运动时腓骨肌腱受到的异常外力作用,最终逐步发展为肌腱脱位和撕裂。

3.5.1 腓骨肌腱炎:肌腱病变受到外在、内在因素共同影响。外在因素包括过度使用、错误的训练方式、吸烟、药物滥用和穿着不合适的运动鞋进行体育活动。内在因素包括肌腱的柔韧性和力量、患者年龄、肢体长度和肌腱血供情况[24]。表现为踝关节后外侧疼痛,活动加重,休息可缓解。腓骨肌腱部位有肿胀、压痛。休息、制动、固定及非甾体抗炎药治疗一般有效。对于保守治疗无效患者,滑膜切除术可作为手术方案:纵行打开腱鞘,清除病变肌腱,同时处理腓骨第四肌、腓骨结节增生等病变,不缝合腱鞘以防发生术后粘连。

3.5.2 腓骨肌腱半脱位、脱位:最常见的机制为踝关节受力跖屈,后足内翻同时腓骨肌收缩,SPR 破裂。腓骨肌腱脱位可分为四级:Ⅰ级,SPR 从腓骨骨膜下撕脱;Ⅱ级,纤维软骨脊从腓骨撕脱;Ⅲ级,SPR 从腓骨上撕脱,伴随小块皮质碎片;Ⅳ级,SPR 从跟骨和/或跟腱的附着点处断裂[25]。

3.5.3 腓骨肌腱撕裂:常继发于腓骨短肌反复的半脱位造成损伤,反复的磨损,使腓骨锐利的后外侧缘在肌腱处造成穿孔伤,即所谓的“扣眼”撕裂。腓骨长肌还可楔形嵌入短肌的撕裂中,形成“桶柄”状撕裂。腓骨短肌在踝内翻扭伤时,其位于第五跖骨基底部的止点处发生骨折时,也可于此发生撕裂。腓骨长肌撕裂较少见,在解剖上可将其分为3个部分:A区由外踝尖到腓骨结节,B 区由腓骨结节到下支持带,C区由下支持带到骰骨沟。大部分撕裂发生在C区。与腓骨短肌撕裂类似,长期受压、退行性变和急性扭伤都可导致腓骨长肌撕裂。后足内翻和高弓内翻足畸形增加了撕裂伤的发生率[26]。腓骨肌腱撕裂的患者,33%合并侧踝不稳定,需要重建解剖对线,20%合并肌腱半脱位。

4 治疗

腓骨肌腱撕裂治疗,需要考虑以下因素:损伤的时间和相关症状,年龄,活动量[27]。处理急性损伤,应将足置于跖屈内翻位,使肌腱松弛,并用支具或石膏固定6周。但对于年轻的、对运动功能要求较高的患者,通常需考虑手术治疗。

4.1 保守治疗

所有腓骨肌腱病,首先考虑行保守治疗,除非对运动要求很高的运动员人群,对于无症状、运动功能要求不高的患者,肌腱完全断裂也可采取保守治疗。待疼痛症状消失后应尽快开始负重和活动度训练,避免制动时间过久[28]。

可行的方法包括非甾体抗炎药、冰敷、理疗、制动、应用矫形足垫减小张力等。需要注意,局部激素注射会增加韧带断裂的风险[29]。保守治疗后症状不能缓解者应考虑手术治疗,Krause 和Brodsky[30]报道应用非甾体抗炎药、制动、支具固定治疗合并踝关节不稳定的腓骨短肌撕裂患者,失败率达83%。

4.2 手术治疗

4.2.1 肌腱松解术:目的是切除包裹肌腱的炎症粘连组织,具体操作为分离腱鞘、清除炎症组织,为了预防术后粘连,切开的腱鞘不做缝合[31]。

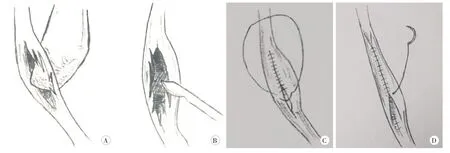

4.2.2 清创术:撕裂深度小于肌腱直径的50%时,应行清创术[32]。具体为彻底清理撕裂部位,以及包裹肌腱的和受累肌腱内部的退变组织,并将剩余的健全肌腱用5-6/0的单股不可吸收缝线管状缝合(图3)。对于肌腱炎或肌腱退变的患者也可行开放清创术和滑膜切除术,关节镜下手术近年来也被越来越多地报道,其发生并发症的可能性最小,且术后功能康复开始的更早[33]。

事实上,50%为经验性临界值,并没有充足证据支持,也有专家认为,不论残留部分比例有多少,都应尽可能尝试通过清理和管状缝合的方式保留肌腱[34]。

4.2.3 组织转移术:用于单纯修复的同时加强SPR,可供取用的组织包括跟腱[35]、足底肌和腓骨短肌或第四腓骨肌[36]。

4.2.4 肌腱固定术:撕裂深度大于肌腱横截面的50%,应行肌腱固定术,固定部位距离侧踝至少3 cm,低于腓骨尖至少5 cm,避免修复部位狭窄,同时避免将瘢痕化无功能的肌腱固定于健全肌腱上。如果仅一条肌腱撕裂,难以单纯修复,推荐行长短肌腱固定术。肌腱固定术为补救性手术,50%以上的患者不能完全恢复运动功能或术后持续疼痛[37]。建议在肌腱固定术后加入补片以强化肌腱,这是因为固定术后足部的生物力学平衡将发生改变,腓骨短肌固定至腓骨长肌后张力不足,加入补片可弥补张力丢失。

4.2.5 同种异体肌腱移植:适用于严重受累或病变累及多个区域的病变,近端肌肉无移位的Ⅲ度撕裂损伤[38],一般采用伸肌腱或腘绳肌腱。伸肌腱可在跖趾关节处通过小切口采集,将移植物固定于腓骨短肌近端,并走行于外踝的后方,远端固定在腓骨短肌腱的残端,或穿过第五跖骨基底部的钻孔固定[35]。

图3 管状缝合术示意图

4.2.6 肌腱转移术:适用于近端肌肉移位、肌腱瘢痕、纤维化的肌腱撕裂。具体为将长屈肌(flexor hallucis longus,FHL)或趾长屈肌(flexor digitorum longus,FDL)转移到腓骨短肌,或将足底肌转移到腓骨长肌[16],相比于FDL,FHL移植的预后较好,AOFAS评分较高,且在尸体研究中,FHL 移植的强度是FDL 的2倍。在内踝上方约7 cm 的位置做切口,在外侧做相应的切口,肌腱的末端穿过胫骨后方进入腓骨腱鞘,拉入中足外侧,直接修复或穿过于第五跖骨基底部的钻孔后缝合至腓骨短肌的残端。

4.2.7 肌腱分期重建:一期的重建和修补失败,可形成瘢痕组织,导致腱鞘内肌腱滑膜硬化,最终导致慢性反复发作的肌腱炎,严重者可发生长短肌腱的完全断裂。尝试修补肌腱时,外科医师常遇到2 个问题:①没有足够的肌腱组织用于修补,这种情况需要行肌腱移植术,通常取形态狭长且与腓骨肌腱肌力相近,同时对运动功能贡献不大的长屈肌肌腱;②或由于损伤区域瘢痕化过于严重,腓骨肌腱已经没有合适的腱鞘以供顺畅滑动,这种情况下行肌腱移植常会使移植后的肌腱也发生瘢痕化,丧失运动功能。遇到这些问题时,可考虑行肌腱分期重建术,即先将硅胶假体植入瘢痕床,与远端肌腱吻合,促进无瘢痕的滑膜形成,二期于6~12 周,假膜形成后行肌腱移植,保证其运动功能[38]。

4.2.8 需要同时纠正的病变:上文中提到了可能导致腓骨肌腱慢性损伤的解剖变异或畸形,如后足内翻、外翻畸形,跟骨骨折后畸形,高足弓内翻足,腓骨结节增生等。这些病变如果不能成功矫正,会导致预后不良,最终复发。故术中应仔细排查并予以纠正[38]。如大部分非创伤性腓骨肌腱疾病合并有足跟内翻,可通过跟骨截骨术矫正。需要特别注意的是,对于存在后足畸形的运动员人群,尽量不予纠正,以免影响其下肢生物力学结构进而影响竞技成绩。

4.3 术后康复

术后恢复方案的制定需要结合患者个体情况,同时考虑患者对运动功能的需求,早期负重活动可改善术后粘连。应根据是否行SPR 修补术制定康复方案,如果进行了修补,应避免负重、制动2 周,避免支持带愈合不佳。完全康复需约4个月的时间,期间可结合理疗,如冷敷、电刺激、按摩等方法控制疼痛和肿胀。结合现有文献,将具体的康复方案整理见表1。

5 小结

腓骨肌腱病是导致足后部疼痛及功能不良的重要因素,在临床工作中常被漏诊、误诊以致病情延误。随着国内外针对本病的相关研究的深入、全面,以及影像学诊断技术的发展,本病在近年来受到越来越多的重视。早期发现、诊断、干预,能够更好地改善患者预后,但对于肌腱撕裂的患者,保守治疗同时也有延误手术时机、进一步破坏肌腱微观结构的风险。故明确手术治疗的时机,对于本病的治疗而言是十分重要的。目前,国内没有对本病诊治的相关指南,一般是基于临床医师的经验进行诊治,所以在本文的最后,我们将上述诊断、保守治疗、手术治疗及康复方案整理为流程图(图4),以供其他临床工作者及研究人员参考。

表1 术后不同时期的可选康复方案

图4 腓骨肌腱损伤诊疗策略流程图