徐秉方:像竹一样生长

郑钰潇

筼筜风骨丨不论平地与山尖

“执着。”

大女儿徐文静在谈到父亲时,用了这个词来形容他。“他太过专注自己的技艺,不随顺大流,不谙世道,以致于遭受过很多的曲折和不顺。”她话锋一转,“但这种全身心投入也让他在生活中遇到逆境时,比常人坦然得多。”

“我已过古稀之年,雕刻生涯即将谢幕。”在去年的一篇文章里,徐秉方先生如此剖白自己的心迹。将满75岁的他,计划要在今年配合两个女儿一道完成5千余字的《金刚经》留青竹刻,而这项规模浩大的“工程”,已经持续了三四年之久。从上海迁居回常州后,这几年由于视力衰退迅速,他已较少刻竹,对视力要求较低的刻壶则更多些。原本是为雕刻服务的绘画,反倒成了他生活的重心。工作之余养着几只笼鸟,间作放松,“我的老年生活还是较有乐趣的”。

徐秉方1945年出生在江苏常州,他的父亲徐素白是当时声名烜赫的竹刻名家。徐素白客居上海数十年,与江寒汀、唐云等海派画家合作,创作出不少精品。徐素白在竹刻史上的地位,在于他用留青的厚薄表现出了中国画“墨分五色”的境界,作品兼工带写,风格俊雅清逸,开一代风气。

受到父亲熏陶,酷爱父业的徐秉方也走上了竹刻之路。作为国家级非遗项目“竹刻(常州留青竹刻)”的代表性传承人,手中的刻刀像陡峻岩壁上的一株翠竹,深深地扎根进了他的人生。但和他在佳士得、苏富比等重要拍场上屡创佳绩的作品相比,徐秉方本人并未“头衔等身”。他至今没有参评中国工艺美术大师,和官员、商人之间也保持着较为平淡随和的关系。他坦言“容易暴露自己的立场和观点,按明规办事”,因此吃过不少亏。

1983年,在武进县手工业局工作的徐秉方,用6件竹刻作品为局里带来了3 000元的创收效益。这门在领导眼中属于“不务正业”的“雕虫小技”,居然还能卖钱?此事很快传遍手工业局。一位供销科长在办公室高声说道:“这样一块毛竹片还能值500元钱,你们相信吗?一根毛竹扁担可以锯五六片呢!说实在的,把它生炉子还嫌它火不旺呐!”

对徐秉方而言,这类事情并不鲜见。比如退休前评选高级工艺美术师职称,缺少“走动”与“疏通”的他,在评选中落选。但多年来学界和市场给了他高度认可。这让人想起那段有名的禅宗公案。寒山问拾得:世间有人辱我、笑我、轻我,该如何处之?拾得对答:只是忍他、避他、莫睬他,再待几年你且看他。回看那些陈年旧事,徐秉方认为是“个性使然”:“我知道大师和经济收益是挂钩的……竹刻行业比起玉雕、牙雕、紫砂,要清苦得多,不可能花那么大代价去争取。”

他至今还保留着自己的竹刻处女作,那是他在三年困难时期使用的一只量米小竹筒,上面刻着“二两”的字样。“年轻时在农村苦到几乎是死里逃生,现在我的早餐是南瓜芋头,觉得已很幸福了。力争头衔、奖项装饰门面与埋头创作力作,我选择后者。”

刀走青筠丨0.1毫米上的60年

1977年,正在上班的徐秉方收到了一封署名为“北京芳嘉园十五号王世襄”的信。彼时徐秉方并不完全知道王世襄是何人,但“一手漂亮的繁体毛笔字”让他觉得这“不会是骗局”。在后来两人长达30余年的交往中,王世襄不仅为他出书、参展大力奔走,也为徐秉方引荐艺术家和收藏家。“由于他在文物圈的地位,确实使以往虽艺术含量较高但不被人重视的竹刻有了较大的转机。”王世襄也毫不吝惜自己对徐秉方的赞誉:“当代竹人,阁下提高最多,独步当时,无可争辩。”

和木雕、玉雕、石雕等既仰仗于雕工,又可凭借珍贵材质成为收藏热门的雕刻门类相比,留青竹刻像是工艺美术史中的一束幽兰。一件竹刻的案头小品,取材自寻常毛竹,单就材质而言并不算珍贵。但“苔花如米小,也学牡丹开”,这些作品往往需要数月甚至数年才能制成。留青竹刻对刀工的要求之精,对手上感觉的拿捏之细,实是一门经年累月才能掌握、精进的技艺。

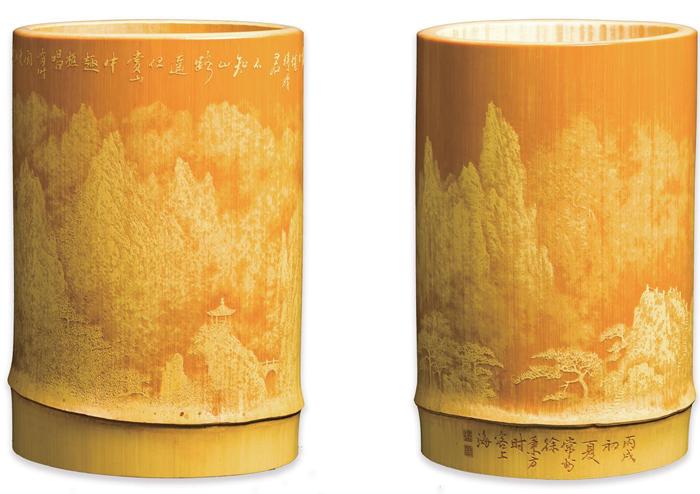

明清两代,竹刻逐渐定型为一门独立的艺术。“留青竹刻”是指留用竹子表面的一层青筠,用来雕刻图案,然后铲去图纹以外的青筠,露出竹肌而名。其制作过程主要包括整形、描图、切边、铲底等4个步骤,成型后的作品美学品位较高。近现代以来,常州留青竹刻名家辈出。以徐素白为代表的徐派,便是常州留青竹刻中一支重要的流派。

“有人说‘参考你的书就可以学习。”在《留青竹刻简论》中,徐秉方就选材、画稿、雕刻等各个环节进行了详细论述。“我就是希望让更多人了解这门手艺。”比如看似简单的选材,也是一门重要的学问。留青竹刻的竹材以毛竹为主,需选择色泽洁净、节疤小而平、节距长而竹筒圆的竹材。要找到这样一根符合标准的竹子,徐秉方经常得在竹海里走上大半天。选好的竹子要及时煮沸去油、晾晒通风,待竹材肉质干透定型之后才能用来制器。

“先父曾告诫我,学刻竹一定要同时学画。没有美术基础,作品就会缺乏灵气,更难达高境界。”留青竹刻的魅力,在于刻者运用浅刻、浮雕等多种技法,在不到0.1毫米厚度的竹筠上,刻出层次各异、明暗有别的图案。“绘画是大道,工艺美术是分支,有了大道则一通百通。”但徐秉方仍然强调了绘画与雕刻之间的区别,“在留心画面的同时,不可忘记刀工,毕竟这是竹刻,不是书画。简单模仿画稿往往只能取其大致形状,精妙处则被简化掉了。”

早在上世纪80年代,就有媒体为徐秉方冠上了“海内留青第一家”的头衔。面对名气声誉、技艺优劣等争议,徐秉方有自己的一套评判体系:“衡量竹刻优劣标准是多方面的,媒體对任何一件作品都可用上溢美之词。真正的优劣是比出来的,俗话说‘不怕不识货,就怕货比货。我们作品的与众不同之处,还是体现在‘气质上。”

气质何来?或许从徐秉方竹刻中的“云”里可窥一斑。“留青竹刻山水表现难度较大,多数人难以胜任而畏避,少有跟风者尝试但总处呆板状。”绞尽脑汁创新技法的徐秉方,用了近60年的时间探索,终将瞬息万变、若有似无的云用刻刀定格在方寸之间的毛竹片上。不过他也提道“与自然界风云变幻的情景仍然是有较大差距”,但“年龄增大而力不从心了,有望年轻人继续探索”。

新篁初成丨续写徐派传奇

“早年我爷爷在上海工艺美术研究所从事竹刻工作,在工艺美术界已有了很高的知名度,但靠刻竹来养家糊口依然很艰难。所以当我父亲想专业从事刻竹的时候,爷爷极力反对。”和父亲一样,徐秉方的两个女儿也先后辞职回家专攻留青竹刻。“有人说我们是为了经济利益,实际上倒真不是这样。”

“开始我也不支持,认为要深度研究必经一番艰辛。若不出成绩,别说风光,有可能糊口都不成。”大女儿徐文静,曾经是电力公司的会计,“工作虽然轻松,效益稳定,但每天待在单位浪费了好多时间”;二女儿徐春静,是南方航空的一名空姐,可“上了飞机就想回到家几点钟,还能有时间练字练画”。在徐文静看来,“起初我们都把竹刻当作是业余爱好,但当技艺达到一定水准,不断认识到这门技艺的内涵价值时,内心就自然而然地产生了要将它传承下去的责任感”。

在非遗的生存土壤和市场面向都发生了巨大变化的当下,传统的家族传承方式仍然发挥着它的重要作用。至于政府层级热衷的“产业化”,徐秉方有着自己的思考。

“留青竹刻行业是可以尝试的,但首先要解决设计问题。以往我们聚焦技艺研究,创作精品力作,不计时间,不讲成本,因而没有量产。如要计量,设计路子要变,不过质量不能降低,反而还要升高,这才是发展。”这些年徐家培养了一批学生,“为了能帮助他们解决经济问题,同时也激发他们的学艺热情,开发了工艺礼品,可是也有很高的质量要求”。

而留青竹刻本身自带的精湛技艺和文化意蕴,也让它从单纯的文房雅玩中脱离出来,成为了一种具有文化属性的艺术品、收藏品,甚至是资本市场追逐的投资品。市场需求大,但徐家父女产量少,大量赝品“应运而生”。徐秉方就曾致信国内某拍卖行,要求撤下即将上拍的一件托他之名的伪作。一方面,在计划经济时代,“十个画师九个穷”,而拍卖业的兴旺可以让手艺人通过艺术品交易平台获得价值认可;另一方面,又有太多的利益关系纠缠其中。

“人的精力有限,每天的时间应在事业上。”徐秉方也希望竹刻的消费对象“还得考虑文人群体”,让逐年壮大起来的文人队伍也能重温传统文房雅玩的意趣。但要在题材、表现形式、内容上实现留青竹刻的当代化,徐家父女都认为还有很长的路值得探索。

和父亲一样,“重专业轻‘外交”的徐氏姐妹也不愿意过多地谈及市场。“一件作品完成,我们父女三人在一起探讨发现不足之处。不断修改,不放过一点瑕疵,力求完美。竹刻属于小众杂项,要健康长远发展,一定是以品味取胜。”

留青竹刻虽是“小技”,但盈尺之间,意趣无穷。中国文人又擅以竹比德——虚中劲节,抱一终始,竹刻也因此显得“技也而能近乎道矣”。徐秉方有一方印章,上刻“武进竹人”。清简的“竹人”二字,道尽他一生的目标与追求。

徐秉方的手机相册里,除了作品圖,最多的就是他拍的竹子照片。他常在不同季节、不同时段进入竹林,记录下那些自然带给他的新景,并将其融汇进自己的创作中。清人郑燮有诗咏竹:“自然淡淡疏疏,何必重重叠叠。”徐家人的身影,就穿梭在影影绰绰的竹林间。关于徐派竹刻的“小传奇”,还在继续……

——嘉定竹刻

——张泰中竹刻作品欣赏