规则协商,重塑认知

张晔

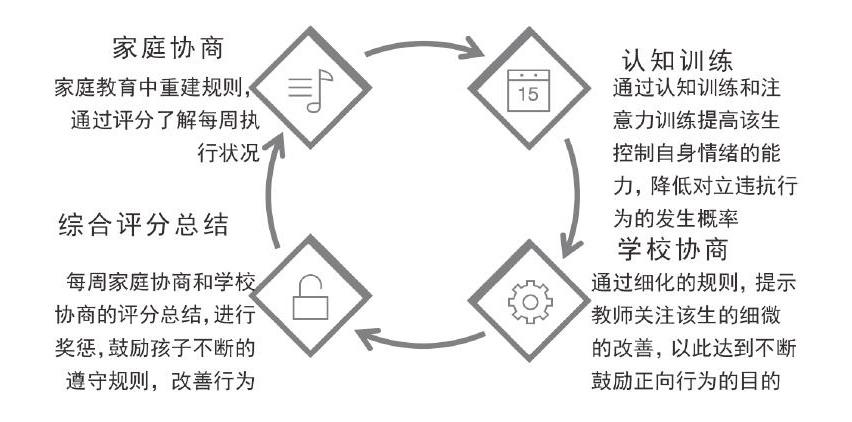

摘 要:对立违抗儿童各班级中一种普遍的存在,给教师的班级管理形成较大的烦恼,我们尝试用在校协商规则、在家协商规则,运用认知行为疗法及注意力训练改善情绪,定期评定四个因素互相循环的方式改善学生的对立违抗行为。

关键词:对立违抗 规则协商 认知行为疗法 注意力训练

班主任在班级的日常管理中经常会出现个别儿童难以管理,不愿遵守班级学校规则,对家长或者老师充满敌意,频繁惹事。经常是班主任处理了一起纠纷,没多久又会发生一起纠纷。班主任经常需要损耗大量的精力应对这些事情,同时又觉得很无助,因为总感觉达不到良好的教育效果。

事实上这部分学生中,有部分有可能为一种对立违抗儿童,对立违抗性障碍(ODD)[1]是儿童期尤其是学龄期常见的行为障碍。ODD是一类以持久的违抗、敌意、对立、挑衅和破坏行为为基本特征的障碍。其常常导致儿童学业不佳、社交不良,严重影响儿童身心健康和社会适应。常起病于8-10岁,之后往往会随着年龄的增长,行为问题会不断升级。1997年cerison等利用DSM - IV和achenbtch儿童行为童表对普通人群学龄儿童的ODD患病率进行测试,结果为(男为13%,女为5%)在普通儿童中的发生率为( 2%-16%)。 孙凌等在长沙市中小学进行调查.发现ODD患病率为8%。其中男童为11%,女童为5%。也就是说平均一个50人的班级大概会有4个左右的孩子会出现这样的情况。一般人们往往会认为这是“青春期叛逆”,但事实上其中有非常复杂的生理因素和心理因素(例如:黄广文在《对立违抗性障碍的生物学研究进展》 中介绍了其问题的发生存在遗传学因素和神经递质因素等),并非是一个简单地青春期现象。如果任其发展,这部分学生有可能出现品行障碍或者反社会人格特质。因此及时干预意义重大。

根据黄广文、苏林雁、王长虹等人的研究,我们发现对立违抗行为的发生往往有其深刻的家庭教育因素、儿童自身的情绪状况自我意识的因素。在我们现实的工作实践中我们发现,其发生的因素往往为以下三种:

1.长期存在焦虑、抑郁的负面情绪。

2.存在注意力缺陷多动的问题(ADHD儿童)。

3.长期不良的家庭环境(过度惩罚、家庭关系淡漠、过度宠溺等)。

4.存在不良的人格特质。

根据王长虹等人的研究,以及我们在现实的工作实践中发现对立违抗儿童通常出现以下几个特点:

1.难以控制的负面情绪,其中焦虑情绪表现出不愿上学,回避学业,沉迷游戏或者网络交友。抑郁情绪表现出易激惹。

2.恶劣的亲子关系,或者因为激烈的家庭冲突导致该生出现激烈行为。例如,离家出走,自残行为等。

3.班级人际关系不佳,容易与同学发生纷争。

4.屡次出现违反校规校纪的行为。

5.难以长时间的兑现承诺。

6.部分儿童存在不良的人际圈。

针对以上对立违抗儿童出现的这些情况我们尝试采取规则协商,重塑认知的方式改善对立违抗儿童的行为。

一、规则协商,重塑认知改善学生的对抗状况

规则协商是指根据该生的具体情况,与该生在家、在校同时进行协商,形成评分表,每周评定,评分。根据评分确定该生的在校、在家表现情况进行奖惩。如此循环,通过反复训练达到改善该生行为的目的。重塑认知是指:定期评估该生的情绪状况,根据该生不同的情况,分别尝试用认知行为疗法或者行为训练的方式改善该生出现的难以控制的负面情绪。然后根据每周的评分状况,进行总结。并针对孩子状况的改善情况给予及时的奖惩。如此循环练习,最终达到改善学生行为的目的。

1.规则协商,家校训练

孩子的对立违抗行为是持续性的,也就是说在家表现出与父母的对抗行为,在校亦有违反学校纪律的现象,只是有时候程度不同,因为不良的情绪和激烈的人际交往模式是持续存在的。因此需要在家和在校同时进行协商。如此循环,以此通过重新建立规则,改善学生在校在家的对抗行为。

同时在家协商和在校协商的目的是不同的。对立违抗儿童在家庭关系中不断地破坏规则,往往与家长的过度要求和过度纵容有关。因此我们通过重新建立家庭规则,让孩子意识到规则存在。同时我们也可以以此教育家长如何尊重规则,执行规则。由此确立家长在孩子教育的过程中的主导地位。因此,家庭协商的主要目的帮助家长在家庭关系中重建规则,通过改善家长的执行,以此来确立家长的教育主导。因此家庭协商主要是协商家庭生活的细节规则。

学校协商是不同的,一方面学校建立的规则不容违反,通过协商事實上在提醒孩子遵守规则,同时在班级管理中教师很难发现孩子在处理人际关系的时候出现的细微变化,通过协商我们可以让教师能发现这一点并对此及时鼓励其细微的改善。例如:一生再次挑衅同学,但是因为该生顾及协商的内容是不打人,因此没有发生打架的情况。虽然挑衅同学是不对的,但是没有打架。教师即可根据这个给予一定程度的肯定,这样下次该生发生争斗的概率就会降低。同时教师也能发现该生的进步,并能以积极的态度处理孩子的问题,减少师生发生对抗。因此学校协商主要是协商如何遵守学校的纪律,以及该生能做到的程度。

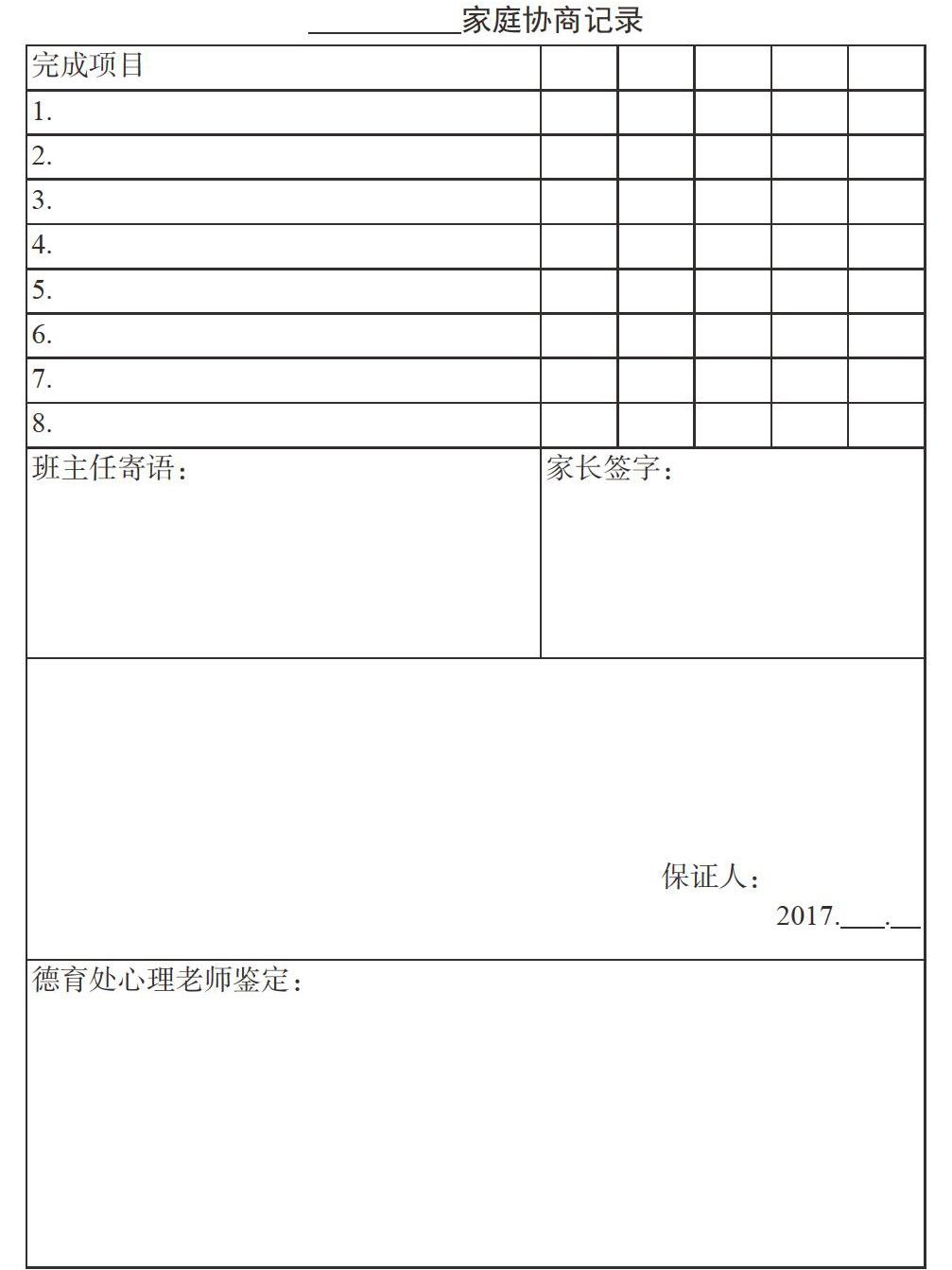

因此在家协商的时候我们要求,每周达成6项协定,两项由母亲提出、两项由父亲提出、两项由孩子提出。该协定必须每一位家庭成员都认可,一旦确定,则遵照此执行。每周召开家庭会议进行评分,父母针对自己提出的四项要求,孩子的完成程度进行评分。而孩子则可根据自己提出的两项,家长的完成程度进行评分。

在校协商,则由班主任代表学校对孩子提出各项要求,孩子可对教师提出各项要求,该要求不能针对学校,因为学校以及班级的规则不容协商,但学生可以对教师的态度,一些事情的做法等提出要求。双方确认然后遵照执行。教师每周根据孩子的具体表现给予评分。

2.重塑认知,控制情绪

不可否认的是,对立违抗儿童是有其深刻的心理因素和生理因素的。

部分对立违抗儿童存在大量的焦虑抑郁的情绪,难以控制。这主要是由于这部分学生大量的负性的自动化思维有关,这种会因为某种特定情境下意识中出现的不随意且持续存在的思维,常常会导致学生出现强烈的失落、不愉快、不公平、愤怒的情绪体验,而这种情绪体验则会导致该生出现对立违抗的行为。因此运用认知行为疗法(CBT)[2]中的垂直下降技术可以帮助孩子找到这种负性的自动化思维,再运用苏格拉底辩论(或者叫产婆式辩论)方式帮助孩子改善其自动化思维降低其不良的情绪体验,以达到减少发生对立违抗行为的概率。也就是说我们可以通过以上方式不断训练,同样一件让孩子出现不良行为的事件,孩子会减少对立违抗的行为。

另外,部分对立违抗行为产生的原因是父母的不良的教养方式。因此与父母沟通,控制自身的情绪,改善其不良的教养方式是必要的。尤其是针对惩罚过度或者不顾孩子实际自身的情况提出过多的要求的家长。需要要求家长站在孩子的立场处理问题,改善自身的不良行为,以此降低孩子因为无法处理面临的矛盾导致出现的焦虑抑郁的情绪。

国内外大量研究资料表明,对立违抗问题的发生往往与儿童注意力缺陷多动(ADHD)状况存在较大的相关性,也就是说存在注意力缺陷多动障碍的儿童往往伴有对立违抗的现象,对立违抗儿童行为与脑脊液5-HTA(五羟色胺)水平呈负相关(也就是说脑脊液中五羟色胺分泌越少,对立违抗行为越多),这与ADHD儿童的5-HTA水平较低的研究相一致。在对相关的学生进行深入的询问的过程中我们也发现,注意力水平较差的儿童之所以出现对立违抗的情况,一方面是由于其更易出现冲动行为、情绪难以控制。另一方面也是由于其注意力水平较差导致难以完整地听完大人的教育。因此对立违抗的儿童同时需要进行套注意力方面的训练。在具体的实践中,我们主要尝试针对手眼协调能力,眼动跟踪能力,视觉搜索能力、短时记忆能力等用舒尔特表、誊写训练、点阵图形等进行训练。不断提高这部分儿童的注意力水平,通过提高注意力的水平以此来提高这部分儿童对自我情绪的控制。

3.定期评分,客观总结

一种行为的发生往往需要一定时间的积累形成的,对立违抗行为亦是如此,其行为一定是频频发生才真正是一个问题。因此对于对立违抗儿童的训练也需要有一定的时间,通过一段时间的训练,让其正向的行为逐渐固化,形成一个良好的人际互动状况方可。

根据以上特点,大多数情况我们采取一周一评的方式,也就是说每周五。教师统计本周在家和在校的评分情况,并把这些分数相加,得出本周该生行为的评价。随着一周一周的评价,我们可以拿这些分数,分析出该生那些周表现较好,那些周表现不理想,并根据这些表现进行奖励和惩罚。同时如果几个同学之间其协商的内容有相似性,那么根据评定的总分,我们也可以进行比较,鼓励其互相竞争不断地改善其行为。

二、辅导策略层层递进,家庭协商定量、定时、定期

细节决定成败,对立违抗儿童的行为并非一朝一夕形成,其行为的改善是不易的。因此我们在实施这种方式的时候需要我们每一个辅导行为的策略是由易到难,由短到长。

1.协商过程定量、定时、定期,时间由短到长

在整个辅导过程中,协商是一个难点。因为协商是一个很多家庭都会使用的手法,通常对立违抗的儿童有着丰富的与父母、教师的协商经验。但是为什么之前的效果都不理想呢?经过我们的反复观察我们发现通常是因为以下原因造成:①命令式的,缺乏孩子的主观意愿参与。孩子认为不够公平,因此产生表明顺从私下抵抗的情况。②协商的内容往往过于含糊,缺少量化,导致具体难以实施例如:家长要求孩子以后要认真学习。事实上什么才是认真学习能?这个难以量化,造成正在具体的实施过程中引发矛盾。③对于孩子的监督往往难以持续

因此在协商过程中我们运用定量、定时、定期的方式进行。所谓定量是指每次协商项目限制在6项或者6项以内。在家协商:父母各自提两个要求、孩子提两个要求。这些要求需家庭成员全体认可。通过这种方式我们可以让孩子体会到这是公平的,这个是互相监督的过程。也可以让家长发现自己教育孩子的过程中到底出现了哪些问题,以此督促家长改善自己的行为。例如:我们一个离家出走、结识很多小混混的孩子。对父母提出的要求是,妈妈可以给他提任何要求,但是提要求的时候只能讲三句话。妈妈沉默,发现自己平时实在太唠叨了等[3]。

所谓定时是指根据孩子对立违抗的程度或者根据注意力水平的程度确定多长时间评定一次,最短的为一天评定一次,较长的为一周评定一次,时间由短及长。由于对立违抗儿童的控制自身情绪的能力较差,起初时间过长往往导致该生自身的情绪难以通过自己的能力控制住。一旦由于控制失敗,该生就会抵制其协商的内容。当孩子通过一天的控制,并及时得到评价,及时得到奖励。就会迅速巩固自己的正向行为,那么接下来的训练就有利多了。

对于每一次协商孩子并非都是配合的,在协商的不同阶段往往会表现出不同的状况,我们一般把这些不同的状况分成三个阶段。分别为:①协商初始阶段:往往会表现出不信任不配合的状况。②协商中间阶段,往往会表现出时不时违反,或者向父母找茬试图逃避等情况 ③ 协商后期,往往会表现出外来的诱惑难挡等情况。因此所谓定期是指在不同的阶段,需要制定不同的目标,并提醒家长有可能会出现这些问题,让家长坚持协商规则,对于出现的不良行为的信号及时制止。

2.辅导策略层层递进,内容由易到难

一般来说,对立违抗儿童对周围的人是充满戒心的,甚至是怀有敌意的。但是通过我们的观察和研究发现这类孩子最终依然愿意接受协商和训练主要是基于以下两个因素:一个是,孩子也发现自己和家人已走到一个困境中,他们无法摆脱家庭,同时在家整天吵架或者被指责是痛苦的。他们需要通过一种方式改善他们的处境。另一个因素是:哪怕再糟糕的孩子也希望自己有在校生活,完成学业。因此基于这两个因素,我们可以让孩子坐下来协商,并通过训练逐渐改善孩子的行为[4]。

由于不信任,初次协商往往是不够信任的,因此协商的内容尽量从容易改善的要求开始,并且评定的时间要短。孩子觉得自己很容易完成,同时又能及时通过评定完成,获得鼓励,及时肯定其正向行为,体验正向行为带来的愉快体验,以此巩固该行为,为下次协商提高孩子的配合程度。如此往复,由易到难,逐渐提高要求,最终达到改善行为的目的。

3.家校结合形成良性循环

在此项训练中家庭的配合是最主要的,因为儿童的对立违抗儿童行為往往与父母的不良教养方式直接相关,过度宠溺往往导致孩子无法尊重他人意愿,难以体恤他人,遇事外归因。过度惩罚往往导致孩子对周围充满敌对,怨恨,愤怒。同时父母又是协商训练的主要执行者,不配合往往导致该生的问题越来越多。

因此在进行改项训练之前,首先需要和家长详细解释该生目前的状况,以及将来有可能出现的后果。与家长达成一致。在训练的过程中也需要和家长不断沟通,介绍接下来孩子有可能的状况,以及发生这样的情况应该如何处理等。在执行协商内容的时候如何坚持协商规则等鼓励家长坚持不懈地对孩子进行训练。我们通过这种方式让家长参与到这项训练方式中来。在每一周及时收取家长的评分与学校评分综合得到孩子的表现,统一奖励,以此鼓励孩子的正向行为。如此不断循环,改善孩子的行为。

三、分类奖励测量,体验愉悦情绪

奖励是重要的,因为我们可以通过不断奖励,让孩子体验到被接纳的快乐,以此加强其正向行为的动机。

1.教师奖励,体验被接纳

一般对立违抗的孩子在班级生活中是不被主流班级舆论欢迎的,与教师更有可能是一种对立关系,通过这种奖励可以让孩子感受到教师的认可和接纳,这样可以加强孩子出现正向行为的意愿。

根据该生的评分情况我们也可以把评分纳入班级同学的奖励机制中,让孩子也能与其他同学一起享受到同学们的艳羡。让孩子不断体验到被接纳的愉悦情绪,同时也降低了该生发生对立违抗行为的概率。

同时对由于协商内容是量化的,可评分。相似对立违抗的学生可以进行比较,通过比较也可以形成一个努力达成协商规则的小氛围。

2.家长奖励,体验被肯定

家长的奖励是必要的,家长再奖励孩子的同时也在鼓励家长采用正确的教养方式,同时我们也会鼓励家长在选择奖励方式上,尽量采用情感奖励的方式,因为孩子真正需要的是父母的肯定,同时情感奖励也可以加强亲子之间的联结,当发生家庭矛盾的时候能互相理解。

总之,经过几个月的努力,收到了良好的效果,家长们反映孩子在家变得听话多了,教师也反映孩子在班级中不再惹事了,即使偶尔发生问题,教师只需要读一遍协商规则,孩子马上就改正,不需要用很多精力进行批评教育了。

参考文献

[1]黄广文,苏林雁,苏巧荣,.对立违抗性障碍儿童的自我意识及家庭环境因素分析[C]//中国心理卫生协会儿童心理卫生专业委员会第十次学术交流会论文集.2006.

[2]黄广文,苏林雁,周先勇,.儿童对立违抗性障碍相关因素分析[J].中国实用儿科杂志,2007,22(7):513-516.

[3]孙凌,苏林雁,刘永忠.长沙市中小学生对立违抗性障碍的现况及对照研究[J].中华精神科杂志,2001(4):208-211.

[4]黄广文,苏林雁.对立违抗性障碍的生物学研究进展[J].中国儿童保健杂志,2006,014(06):605-606.