吐鲁番出土契约文书所见唐代房屋租赁

李明 冯金忠

【关键词】吐鲁番文书;房屋租赁;契约文书;唐代

【摘要】唐代商品经济的快速发展促进了房屋租赁市场的繁荣,吐鲁番出土的房屋租赁契约文书为研究唐代房屋租赁提供了第一手资料,也提供了一个新的视角。65TAM40∶28号文书《唐杜定欢赁舍契》的签订时间应为唐永徽元年(650),从性质上看,它并非一件以寺院常住为主体的房屋出租契约,所出租房屋系僧练伯之私产。结合其他隋唐房屋租赁文书可知,唐代房屋租赁出现了一些新特点,例如契约参与者的变化、契约中特殊要求条款的消失、房屋租金支付更多使用银钱、悔约惩罚措施的明确化等。在此基础上,对唐代房屋租赁契约书式进行了复原。

唐代社会经济繁荣,人口流动性增强,房屋需求逐渐增多,无论是居住还是商业经营都需要房屋。当时社会获取房屋的方式包括自己建造、购买、赏赐、租赁等。相比而言,租赁房屋花费较少,灵活性强,较好地适应了社会发展需要,故在唐代得到了迅速发展,并出现了一些新特点。从租赁主体来看,既包括上层官僚权贵,也包括普通百姓;既包括士、农、工、商等阶层,也包括僧、道等宗教人士。房屋租赁成了当时社会各阶层日常生活的重要组成部分。

近些年,随着社会史研究的异军突起,特别是研究视角的下移,唐代房屋租赁问题也开始为学界所关注。但传统史籍中有关房屋租赁的材料少且零散,资料的匮乏一直是制约唐代房屋租赁研究的瓶颈,而吐鲁番出土文书一定程度上弥补了这一缺憾,为研究唐代房屋租赁问题提供了第一手资料,也提供了一个新的研究视角。

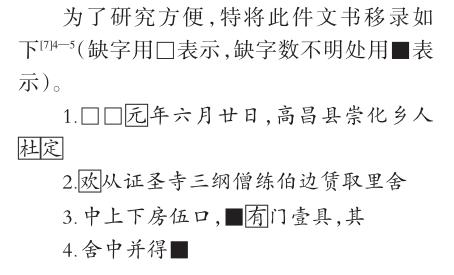

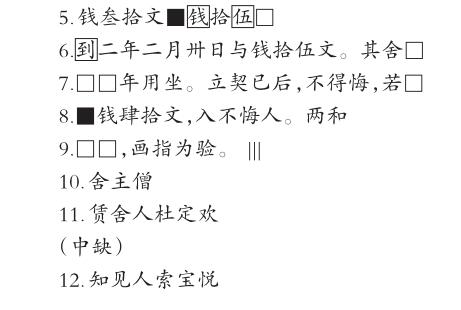

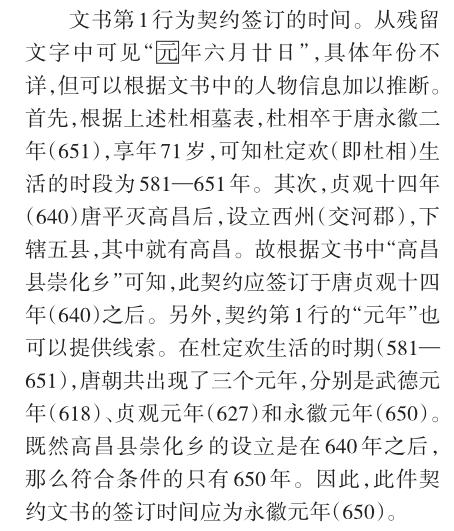

迄今为止,吐鲁番出土文书中可以明确判定为房屋租赁契约的唐代文书共有4件:64TKM1∶33(a)2号文书《唐贞观十四年(640)汜欢□赁舍契》[1]5、65TAM42∶92号文书《唐杜定欢赁舍契》[2]145、65TAM40∶29号文书《唐某人赁舍残契》[2]299、65TAM40∶28号文书《唐杜定欢赁舍契》[2]298。这4件文书内容涉及房屋租赁双方、时间、违约、第三方等信息,但均残缺不全。陈鹏生[3]441、盛会莲[4]、张无尽和伍成泉[5]、杨慧玲[6]等曾在各自的研究中对这些文书有所涉及,但由于不是专题研究,对文书的解读尚有未尽之处,从而在一定程度上影响了对唐代房屋租赁问题的认识。其中65TAM40∶28号文书(图一)内容相对完整,包含的信息也更加丰富,特别是它与其它3件文书中租赁房屋的用途有所不同,是一件非居住型房屋租赁契约,出租者为寺院僧人(三纲)。根据文书中种种信息,笔者倾向于认为这件文书并非一件以寺院为主体的房屋出租契约,在研究唐代房屋租赁方面具有一定的特殊性。本文即以此文书为主要研究对象。

一、65TAM40∶28号文书时间和性质之判定

此件文書中,赁舍人为高昌县崇化乡的杜定欢。杜定欢在吐鲁番出土的其他文书中曾多次出现,如《唐杜定欢举钱残契》[2]297、《唐杜定□举钱残契》[2]297、《唐杜定欢雇人放马契》[2]299。杜定欢雇人放马,还经营借贷,可知他家境比较富足。同一茔区阿斯塔那42号夫妇合葬墓出土的《唐永徽二年(651)杜相墓表》记载:“维永辉二年,岁次辛亥,二月朔乙丑,廿日甲申,武牙将军杜相,转武骑尉,春秋七十有一,□藏斯墓之表也。”[8]据学者考证,杜定欢与杜相为同一人[9],他曾任武牙将军,后转武骑尉,可知此人并非贫无所居,因此,他所赁的房屋很可能并非自己居住,而是用来转租或经商的。

唐高昌县,属于西州,崇化乡为高昌县下辖诸乡之一[10]。1964年,阿斯塔那35号墓(史玄政墓)出土的神龙三年(707)高昌县崇化乡点籍样中也提到了崇化乡。

证圣寺,位于高昌县,始建时间不详。阿斯塔那509号墓出土的《唐西州高昌县出草帐》中亦提到了“证圣寺贰拾壹束,开觉寺叁拾伍束”[11]262。

三纲,为各佛寺所设的三种职位,一般指上座、寺主、维那,或者指上座、维那、典座。《大宋僧史略》中记载:“寺之设也,三纲立焉,若网罟之巨纲,提之则正,故曰也。”[12]

僧练伯,与中原内地僧人称法号不同,其名字构成是在僧字之后加上其俗名。敦煌吐鲁番文书中所见僧人名字还有一种表达方式是俗姓+法号,例如P.3394号文书中有僧人“张月光”,其中张为其俗姓,月光为僧名。这是僧人世俗化的一种表现。

第2行“从证圣寺三纲僧练伯边赁取里舍”,可知舍主是证圣寺的三纲僧练伯。这就出现了一个问题,这个房屋是寺院房屋即所谓“常住”,还是僧练伯个人的私产呢?

众所周知,魏晋以来,中国佛教发展迅速,并逐渐形成了庞大的寺院经济,一些寺院拥有大量土地、碾硙、邸店等,并拥有依附民户,例如佛图户、僧祇户、寺户、净人等,还经营高利贷,进行商业活动[13]。在唐代,房屋租赁也是佛教寺院重要的收入来源。例如,收入《金石萃编》的唐武宗会昌元年(841)五月修缮大像寺碑记载:“东市善和坊,店舍共六间半。”[14]另据《福田寺置粥院碑》记载,常俨法师在寺内置粥堂施与众僧及往来僧俗29年,并且“与常住造立铺店,并收质钱舍屋,计出缗镪,过十万余资”[15]。常俨法师所住持的福田寺造立铺店用于出租,房屋租赁收入获利甚丰,每年竟逾十万。这样的例子在唐代并不乏见,以致于唐武宗会昌五年(845)初颁布的一道赦令中专门提及“即有富寺……私置质库、楼店,与人争利”[16],显示出这一问题的严重性。但以上材料中所反映的出租房屋均是寺院之房产,而65TAM40∶28号文书中僧练伯的房舍似乎并非此类,应系其个人私产。

首先,“里舍”一词在《汉语大词典》中解释为私人住宅。例如,《后汉书·桥玄传》:“数月,复以疾罢,拜太中大夫,就医里舍。”[17]《资治通鉴》卷五七汉灵帝“光和二年(179)四月”条:“时(王)甫休沐里舍。”胡三省注曰:“里舍,私第也。”[18]因此,杜定欢所赁应为僧练伯的私人住宅,不能因为僧练伯是僧人,且为三纲,就遽然将其定性为寺院房屋。

僧人拥有私产是中国古代普遍存在的现象。远在北魏时期,沙门统惠深在宣武帝永平二年(509)冬上疏中即指出:“比来僧尼,或因三宝,出贷私财。”[19]敦煌文书P.3410号《沙州僧崇恩析产遗嘱》中记录了僧人崇恩在寺外有田地、房舍、耕牛等,虽无妻儿,却有养女。郝春文认为其养女出嫁前与崇恩一起生活在寺外家中,崇恩在遗嘱中申明死后将买来的小女子供养女驱使,还雇佣僧文信为其管家[20]。可见僧人在寺外拥有大量私财并不奇怪。尽管《弥沙塞部和醯五分律》卷二五中规定“四方僧有五种物不可获、不可卖、不可分”,包括“一住处地,二房舍,三须用物,四果树,五华果”[21],明确指出房屋不可获得、不可卖,但这些小乘僧律在佛教日益中国化的背景下一步步被突破,乃至被弃之如敝屣。

二、65TAM40∶28号文书所见唐代房屋租赁的程序和内容

《唐律疏议》[22]《唐会要》[23]等典籍对唐代房屋租赁规定均有所涉及,但对现实生活中签订契约的具体情况则未言及,这也是吐鲁番文书中房屋租赁契约文书独特的价值所在。

此件文书中第3行提到“上下房伍口”,说明其所赁房屋的位置和数量。古代用上房、下房区分正房和厢房。“有门壹具”,是在清列屋舍财产设施,其后还有“舍中并得”句,应该也是在条列房屋内的其它设施。

第5行“钱叁拾文”,应该是房屋的租赁价格;“钱拾伍”不知何意,但联系下一行“到二年二月卅日与钱拾伍文”,都是钱15文,而总价为30文,因此不难推断,杜定欢、僧练伯二人采取的是分期付款方式,租金分兩次付完,一次15文,“钱拾伍”之前的空缺应该是约定的时间。从第1行的“元年六月廿日”,到支付尾款的“二年二月卅日”,中间间隔了8个月零10天。

第7、8行“立契已后,不得悔,若……钱肆拾文,入不悔人”,这是对双方悔约行为的惩罚规定,完整意思应为“若悔,罚银钱肆拾文”:如果一方先悔约,就要罚款40文,交给未悔约的一方。吐鲁番出土的另一份房屋租赁文书65TAM40∶29号文书《唐某人赁舍残契》中也提到“有一人先悔者,罚银钱贰拾肆文”[2]299。在其它类型的契约中也规定有悔约罚款金额,如《高昌延寿十四年(637)康保谦买园契》有“若有先悔者,罚银钱壹伯文入不悔□”[1]22。以上契约中规定的金额并不一致,可知悔约罚款的数额并非固定值,应该是双方约定,与交易金额高低有关。

第8、9行“两和□□,画指为验”是契约中的常用语,空缺两字应为“立契”。“两和”即强调交易双方都认同此次交易,《唐律疏议》“卖买不和较固”条疏曰:“卖物及买物人,两不和同,而较固取者,谓强执其市,不许外人买。”[22]1869可见唐律也重视交易中的“两和”,若不能两和则是触犯法律。在“画指为验”后有三条竖线,类似一个“川”字,应该是按手印的变形或者替代。在其他类型的租赁文书中也经常见到一条或者两条竖线。推测比较正规的是画三道,与手型相似,后来越来越随意,画两道甚至一道,仅具象征意义了。

契约最后是在场人的签押,包括舍主、赁舍人、知见人。由此可知,该文书当系原件而非抄件。该文书第11和第12行中间缺少的一行,据前引另一份《唐杜定欢赁舍契》(65TAM42∶92)[2]145的署名签押,可知缺少处应为保人。吐鲁番出土的唐代部分契约中,有些保人署名处会直接写明其身份、籍贯、与当事人关系等,如“保人西州百姓石早寒年五十”[11]279,目前所见房屋租赁文书中尚未见如此详细者。保人是契约的担保人,在契约关系中要承担连带责任。唐律对其有专项规定:“诸保任不如所任,减所任罪二等;即保赃重于窃盗从窃盗减。若虚假人名为保者,笞五十。”[22]1763如果保人不能履行自己的职责,就要受到法律制裁。

知见人,又称“见人”,见证契约签订成立,若发生纠纷,需承担作证义务。不同的责任决定了保人、知见人身份的不同,杨慧玲认为“:保人年龄8至60岁,身份复杂,多为被保人之亲属……契约中见人、知见人为契约的见证人,身份上有节度幕府职官,下有村、里、乡官和百姓。”[6]

舍主签押处只有一个“僧”字,并没有签名和画押。杨际平、李卿认为这只是契约签订使用惯语的一种体现,是格式化了的套话[24]。陈鹏生认为:“古代的文书在书写时需要注意双方当事人的身份,在文书中居于主动地位的一方受到尊敬,往往只书姓氏不写名字,往往也不在文书上署名。”[3]441笔者较认同陈鹏生的观点,因为目前看到的签押处缺名的大多是契约中出租、举钱等一方,如《唐总章三年(670)张善熹举钱契》中作为钱主的左憧熹亦没有签名画押[2]223。可以认为,他们在契约中占主动地位,对此次交易有拒绝的权力。且我们现在可知的4件唐代房屋租赁契约均没有证据证明存在一式两份的情况,这种单本契约极有可能保存在权利人手中。因此,作为房东的练伯居于主动地位,可能是其主动出赁房屋,因此没有签名画押。

三、唐代房屋租赁出现的新特点

通过以上对65TAM40∶28号文书内容的解读,联系唐代另外3件租赁契约,我们可以窥见唐代房屋租赁文书的内容和签订过程。《吐鲁番出土文书》第一册收录有高昌地区出土的4件隋代房屋租赁契约:72TAM153∶35(b)号文书《高昌延昌卅七年(597)赁舍券》[7] 280、69TKM38∶4号文书《高昌价善赁舍残券》[7]252、72TAM153∶41号文书《高昌赁舍残券》[7]285、67TAM364∶9-2号文书《高昌卯岁尼高参等二人赁舍券》[7]389,将隋唐两代契约进行比较,我们发现唐代的房屋租赁契约文书出现了一些新特点。