从审艺学的视角透析“敦煌画派”的内涵特征

白丽

摘 要:审艺学是近年来艺术理论界提出的一个新概念,它倡导以更加独立、宽泛的视野和方法研究分析艺术,探讨审美以外的艺术问题。文章以审艺学的方法观察“敦煌画派”的艺术发展轨迹,对其在艺术学科内的独特建树做了深入分析。

关键词:审艺学;敦煌画派;临摹

课题项目:本文系甘肃省社科规划项目“敦煌画派艺术研究”(YB028)研究成果。

审艺学是一个新概念,但审艺学是客观事实上的存在,更是艺术发展到今天值得推进的一门学科。审艺学既是一门基础学科,又是一门应用学科。北京师范大学艺术与传媒学院梁玖在《审艺学》一书中提出:关注和提出“审艺学”这样一个体系,是在关怀和直面艺术本身存在的基础上,重新透析艺术价值及其外化活动的困惑和疑问[1]。

审艺学认为,艺术不仅仅在审美的范畴内活动,审美也不是艺术唯一的诉求目标,艺术在“美的实现”之外尚有其他价值,艺术的对象应不仅限于美感价值,艺术所包含表现出的各种价值都应该是艺术审视者关注研究的。审艺学力图思考和提供审美之外的各类艺术呈现的诉求、艺术审视的角度以及艺术评判的依据和方法,构建属于艺术自己的完整学理学科。

艺术史的发展已经表明了审艺学的存在及其必要性,艺术家以“艺术”的名义来开展精神领域的创造活动,艺术品以“艺术”的名义来展现艺术,都需要有一门学科来进行研究、审视、总结和追问。基于此,我们可以尝试通过审艺学的视角对“敦煌画派”这一学术课题进行梳理和探讨。

众所周知,坐落在河西走廊西端的敦煌石窟,被誉为20世纪最有价值的文化发现,以精美的壁画和塑像被列入世界遗产名录。敦煌石窟艺术的代表是壁画和彩塑,表现佛教文化和传说故事、历史人物、供养人等内容。自公元366年建立起,敦煌石窟历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等千余年,有雕塑3000余身,壁画45000余平方米,是中国古代艺术的大宝库。

从1900年敦煌藏经洞被发现以后,敦煌就引起了人们的再次关注。20世纪40年代开始,张大千、常书鸿等人临摹敦煌壁画,不断创作出敦煌题材和风格的作品,他们是“敦煌画派”的探路者。

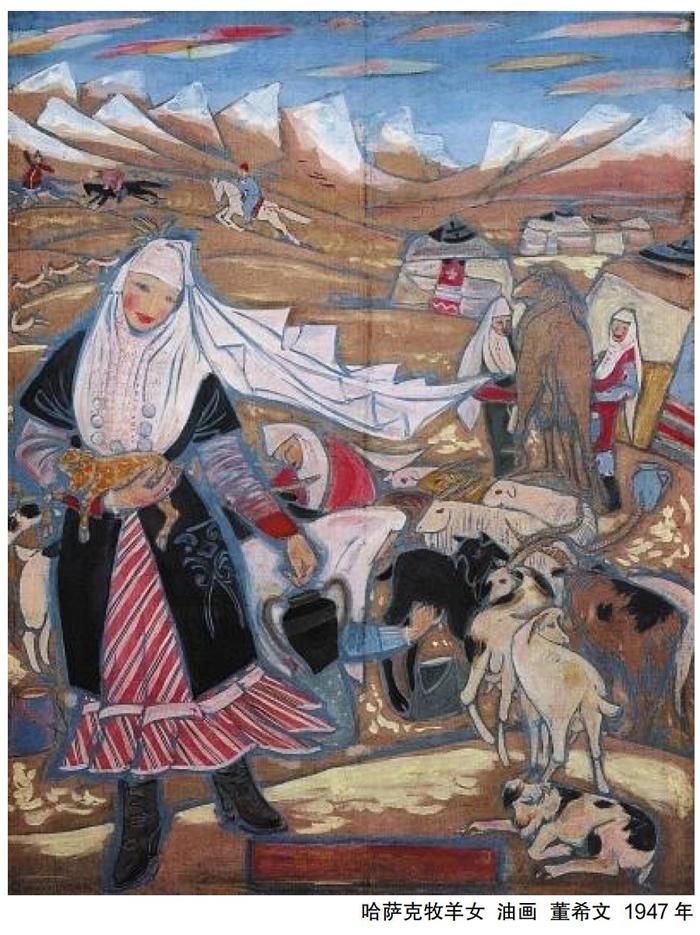

创作出举世瞩目的油画《开国大典》的董希文,在20世纪40年代所绘的《哈萨克牧羊女》就吸收了敦煌壁画的风格。在敦煌长期开展研究的艺术家常书鸿、段文杰、史苇湘、关友惠、李其琼、万庚育、欧阳琳、霍熙亮等坚持临摹,开展创作,形成了一个有特色的美术群体队伍。“敦煌画派”虽然是一个后来者提出的标签,但这一美术群体队伍开展了继承敦煌艺术和丝绸之路文化遗产、力求延续华夏民族文化传统的工程。早在20世纪80年代初,甘肃的艺术家就推出了以敦煌艺术为根基的舞台艺术作品,部分文化管理者提出要开启“敦煌画派”研究。2012年2月,在中国美协年会上,与会者对甘肃重提“敦煌画派”表示了肯定。实际上,有没有“敦煌画派”这个标签,并不影响艺术家对敦煌艺术的坚守,也正因为如此,“敦煌画派”成为一个尚待讨论的课题。

一个世纪以前,藏经洞的发现让盗宝者蜂拥而至,国内的有识之士也纷纷前往西北,开启了恢弘壮丽的“美术西行”[2]。在这一群人中间,最引人注目的就是以张大千、常书鸿为代表的美术家队伍,他们奔赴大漠戈壁临摹壁画,研究传统的艺术风貌,开创性地形成了一个追随敦煌艺术、寻找华夏传统、弘扬民族精神、表现现实生活的美术流派。在漫长的岁月中,他们形成了相同的艺术见解、相同的精神目标、相同的作品内涵,他们运用石窟壁画元素和表现手法,创造性地表现西北地区的生活风情,并对大量的壁画彩塑进行复制临摹,开展以敦煌艺术为主题的展览,传扬敦煌艺术。实际上,他们的实践已经证明了一个从传统艺术深处走来的画派正在兴起。

然而“敦煌画派”进行的似乎正是在艺术之外的表现——临摹,有人对此有偏见,认为临摹是没有创造力的形式,但从审艺学的角度看,其材料技法的完整传承,并作为文化资源传递给大众,恰恰是艺术特殊的学科技艺。在很长一段时间内,由于交通的不便、信息传递的局限,普通大众只能通过敦煌壁画临摹展览来了解这一伟大的艺术宝库。对敦煌壁画、彩塑的临摹,传承、传递和传播了敦煌艺术风采。大众在接触欣赏敦煌壁画临摹作品的过程中,绝不仅仅是观看复制品那么简单,而是对历史文化、民族风情、文化底蕴等进行全面的认知。这些临摹作品的传播,提升了大众民族文化的自信,增强了民族文化的感知力。在近百年之后,我们仍可以看到当年一大批美术家通过各种艰难的旅程,完成了一项重要的使命:将石窟墙壁上的画稿转化为便于流传的纸上艺术。敦煌艺术通过这种方式被广泛传播,敦煌艺术不可移动的局限性被打破,就是近几年的敦煌壁画临摹展览,仍是人头攒动,民众热情不减。美术家集体化的行动产生了一连串波动的效果,产生了文献考证、文化教育、历史研究等其他学科方面不可替代的作用。假如说,没有当年一批艺术家艰辛地将敦煌艺术传播出来,敦煌学研究也不可能有今天辉煌的发展成果。中国艺术研究院原院长连辑认为:敦煌壁画就是中国美术的《诗经》,它后延续1600多年,有45000多平方米,是人类历史上独一无二的绘画艺术成果[3]。敦煌艺术不仅对世界美术的影响十分深远,也对中国当代美术的发展起到了促动作用。这些由无名工匠创造的壁画彩塑,显示了华夏文明开放性的创造力和互学互鉴的影响力。

“敦煌画派”是传统历史影响的结果,一代代美术家创作了以敦煌精神为核心内容的作品。在这些美术家形成自己艺术观的重要时刻,他们有幸到达了敦煌,深受石窟艺术的感染。也就是说,敦煌的体验深刻影响到他们的审艺观,使其建立起艺术表达的多样性、互通性及主体性的观念。比如,在中国古典艺术理论中提出的六法论、形神论以及各种线条造型描法、色彩归类方法等,都在敦煌不同时期的壁画中有所具体体现,像一本巨大的教科书传授给来访者,画家们不受时空限制体验到各种技巧技能。从古代艺术中,还显示出艺术主体对表现的理解——无论是严肃的宗教题材,还是给有权有势功德主的造像,在他们眼里,都可以变换为生动的形象,可以用自己的理解去创造性地表达内容。同一题材、同一内容,但有不同风格多种多样的表现形式,彰显了艺术家独立的情感和个性姿态。从审艺观的角度看,正是艺术家强调了艺术自身的存在,强调了艺术活动中主体的功能和作用,启示了当代艺术家日后的创作,成为當代“敦煌画派”形成的一个重要的学术基础。

正因为每个人是站在不同的立场来理解“敦煌画派”的,所以它的内涵变得扑朔迷离。如果我们回到审艺学的视野里,将艺术命名看作是体现艺术创造主体和精神意味目标指向的一个具体标志,超越和打破前人或者他者的既定法则和规范,不拘泥于“画派”这样一个约定俗成的框架,就可以找到“敦煌画派”自身的理念,为这样一个具有开拓性绘画风貌注入可能的标牌,“敦煌画派”或其他的一种专属表达就可能真正构建起来。也就是说,站在审艺学的基础上,以艺术本身的眼光,而不是以非艺术的眼光或横向的比较,用敦煌学、历史学、考古学、文献学等学科的标准来认知一个画派,强调其在敦煌艺术范围内具有的同一性,这个画派才能获得存在的价值和意义。

对一个以临摹为主要方式的绘画流派的研究似乎并不简单,这其实是艺术发展中的新问题。这也说明,原有的审美学、艺术学等既定理论概念并不能解决这样一个新问题,审美学、艺术学中关于原创性的界定有待重新认识。审美学强调对理论的分析而提高认识,再回归于生活中自觉追求美、創造美。而审艺学倡导建立在人对艺术领悟性判别反映这样一个基础上,揭示界定艺术的真谛内涵。“敦煌画派”的艺术家恰恰证明了通过自己的智慧和领悟能力,能够找到与传统的连接点,传统的精神与表现方式实质上是合二为一的。“敦煌画派”建立了不同于从写生到创作这样单一路径的风格营造,也脱离了原有的艺术流派规律性发展模式,更没有走向自我表现的极端。审艺学倡导宽容认识艺术和善待艺术创造者的思想性。“敦煌画派”正是在包容的基础上建立的艺术流派,并积累了自身的知识系统,不断展现着认识传统艺术的方式方法,形成了区别于其他艺术流派的独立性。正如审艺学认为的那样,审艺不是从人的本能开始追求艺术,而是从人的“素历”开始的,比如对某些艺术家表现方法和风格的关注,是人生学习艺术历史经验积累的结果。所谓“素历”,是指人的素质培养训练的过程和经历,审艺是让人们经由艺术的学习而获得独自的审视领悟的能力,积累艺术的意识与实际能力,使之成为促进自己“意义化生存”的宝贵资源。

显然,“敦煌画派”的艺术家是由艺术的传承性学习而获得独自审视艺术的领悟力,从传承到创造,从继承到创新。自临摹进入的艺术风格学习、材料学习、表现力培养都使得这些艺术家从根基上有不同的面貌。他们通过对古代艺术的继承获得了文化认知,获得了文化母语的基本词汇,再通过表现当代的生活和现实自然,展现了个人的领悟力和创造力,从而将历史与当代连接起来,将传统与创造连接起来,形成一种新的审艺创造和创新。

参考文献:

[1]梁玖.审艺学[M].南昌:江西美术出版社,2008:3.

[2]田卫戈.“美术西行”的远方足音[J].西北美术,2019(1):12.

[3]连辑.谈打造敦煌画派[N].甘肃日报,2012-04-26.

作者单位:

西北师范大学教育学院