颅内压的Monro-Kellie法则

张和

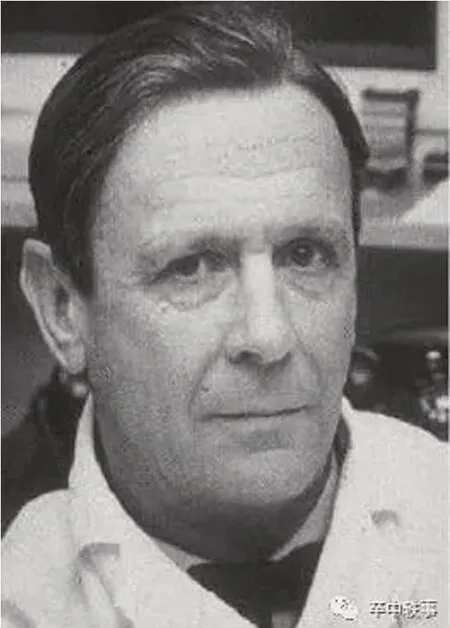

“颅内压(ICP)”的概念、正常颅内压与异常颅内压、颅内容量与脑组织和血液的关系,由Monro 和Kellie 最早提出。 Alexander Monro(1733-1817 年,图1)是苏格兰解剖生理学家、医师和医学教育家,来自有名望的Monro 家族,该家族创建了爱丁堡大学。Monro对医学的主要贡献是描述淋巴系统,完善骨骼肌系统的描述,并在医学教育中引入临床医学部分。在神经系统研究中,Monro 提出“颅内压”的概念,并与他的学生George Kellie(1770-1829 年)共同创建了 Monro-Kellie法则(Monro-Kellie doctrine,图2),即(1)颅腔不可扩张,颅内容量固定。(2)脑实质几乎不可压缩。(3)颅腔内脑血流几乎恒定。(4)持续通畅的脑静脉血流是动脉血进入脑循环的前提条件。

图 1 Alexander Monro 教 授(1733-1817 年,作者提供图片)Figure 1 Prof.Alexander Monro(1733-1817)

图2 颅内压Monro-Kellie 法则(作者提供图片)Figure 2 Monro -Kellie doctrine

1783 年 ,Monro[1]发 表“Observations on the structure and functions of the nervous system”一文,首先提出“颅内压”的观点,因为颅骨是恒定的,所以血流也必须恒定,他认为如果水分子或其他物质从血管中溢出,则等量血液也必然外流,以保持颅内体积平衡。他还描述了连接侧脑室与第三脑室的孔,并被后人命名为“Monro孔”[1]。

图3 John Abercrombie教授(1780-1844年,作者提供图片)Figure 3 Prof. John Abercrombie (1780-1844)

George Kellie 是一名苏格兰外科医师,他的主要研究成果是建立了颅内压与颅内容量的关系,为后世的颅内压增高研究奠定了病理生理学基础。1822 年,Kellie[2]解剖了两具暴雨后发现的尸体,试图找出死因,他发现不管是自缢死亡还是失血致死,脑组织基本正常,脑膜和脑表面静脉充盈,但动脉苍白无血,他认为由于尸体暴露于暴雨导致衰竭,造成脑循环障碍,动脉血减少而静脉血淤滞,因此脑血容量是恒定的。他也考虑了其他可能原因,颅骨下陷时脑中液体必须流出以代偿失去的空间,因此血液输入和循环减少。随即他将这一发现与他的老师 Alexander Monro 和Monro 的另一位学生 John Abercrombie(1780-1844 年,图 3)分享。一方面,Monro提出的“颅内压”概念一直存在于他的心里;另一方面,Abercrombie[3]于 1818 年提出了类似的颅内压法则,他认为颅骨骨折、颅腔变小时,机体以脑血流量减少或脑组织受压适应减小的颅内空间。为了验证这一颅内压法则,Kellie 研究了羊和狗的脑循环,经放血法或氰化钾毒死的动物虽死因不同,但脑静脉血容量变化并不明显,放血致死的动物肢体苍白、脏器失血,但脑外观和颜色如常;氰化钾毒死的动物虽改变体位后重心引力不同,但对脑循环并无影响,因此他认为,外周血减少后脑动脉阻力增加,动脉血进入脑循环减少,但脑静脉扩张以维持脑血容量的恒定。1828 年,Abercrombie 在神经病理学著作——“Pathological and practical researches on diseases of the brain and spinal cord”中,提到这一颅内压法则并命名为“Monro-Kellie 法则”。因此,关于颅内压的理念,首先是Monro提出科学设想,Kellie 经动物实验和人体解剖研究验证,Abercrombie 同意这一概念并命名为“Monro-Kellie法则”,使这一颅内压法则闻名和流传于世。必须强调的是,Monro认为,颅腔容量是恒定的,颅内压与脑血容量尤其是静脉血容量有关;而Kellie 在Monro 的基础上加入脑实质因素,认为脑血容量和脑实质这两项因素共同影响颅内压。Abercrombie 提出设想,人(动物)竭尽全力维持脑循环,并采用放血法验证这一设想,放血至死亡前动物脑循环相对正常,提示颅内压恒定[4]。因此,早期对“颅内压”概念的理解主要基于脑血容量,如动脉血进入脑循环的条件是脑静脉血流通畅,流入与流出平衡,否则颅内压增高。那时人们对脑脊液尚缺乏认识,故颅内压的相关成分并未提及脑脊液。

图4 Andreas Vesalius教授(1514-1564年,作者提供图片)Figure 4 Prof. Andreas Vesalius (1514-1564)

图5 George Burrows教授(1801-1887年,作者提供图片)Figure 5 Prof. George Burrows (1801-1887)

现代解剖学的鼻祖Andreas Vesalius(1514-1564年,图4)最早提出脑室内有液体,他反对Galen 等古希腊医学认为脑室内充满“生命原气(Gas/Spirit)”的观点,但在当时,Vesalius 的观点遭到学术界的一致反对。直至1842年,法国生理学家Francois Magendie(1783-1855年)首次证实脑室内存在脑脊液,并展示了脑脊液在蛛网膜下腔与第四脑室之间的流动[5]。由此,连接蛛网膜下腔与第四脑室的孔命名为Magendie 孔。1846年,英国 George Burrows 医生(1801-1887 年,图 5)反复重复Abercrombie 的放血实验和Kellie 的重力实验,发现脑脊液与脑血容量有关,二者总是处于“你增我减”的境地[6]。至此,Monro-Kellie 法则被进一步完善:血液、脑脊液与脑组织和平共处,在不变的颅腔内达成平衡,三者中有一者增加,必然造成另外一者或两者的减少。此后,将颅内压与血液、脑脊液、脑组织和脑灌注压(CPP)的关系称为Monro-Kellie 法则。脑组织是不会减少的,相反脑肿胀时脑组织增加,故只有血液和脑脊液减少;动脉血因为压力较高一般不受影响,所以静脉血减少则是对颅内压增高的主要代偿。脑脊液因素的加入使Monro-Kellie 法则更加完善,但也可能产生误导,因此而忽略脑静脉血流在颅内压调节中的作用。脑脊液每分钟生成0.35 ml,脑血流量是每分钟700 ml,因此脑静脉回流受阻对颅内压的影响显著高于脑脊液。

静止状态下,人颅腔容积大约是1473 ml,脑血容量为100 ~130 ml,其中动脉血占15%、静脉血占40%、微循环占45%;脑脊液75 ml,相当于5 秒的脑血流量。由此可见,虽然减少脑脊液可以降低颅内压,但是脑脊液产生缓慢,因此急性脑损伤时脑脊液增加导致颅内压增高是罕见的。脑灌注压的计算公式为脑灌注压=平均动脉压(MAP)-颅内压。应强调的是,这一公式在颅内压正常时是成立的,但当颅内压增高时未考虑到压迫静脉对颅内压的影响。例如,约50%的正常人以一侧横窦为主,一旦横窦受压或阻塞,颅内压必然增高;正常人轻压颈静脉也可增高颅内压。早在1897 年,Hill即发现脑静脉压与脑脊液压力(5 ~15 mm Hg,1 mm Hg=0.133 kPa)是一致的,可通过眼底静脉压反映颅内压,并指出颅内压主要受脑静脉血流的影响。此后有学者发现,中心静脉压增高导致颅内压增高,形成脑水肿和脑肿胀。全脑肿胀造成的Starling 阻力(图6)压迫整个颅内静脉系统,进而加剧脑静脉压升高-脑肿胀-脑静脉压升高的恶性循环。超声监测脑静脉窦血流可推测颅内压。头部CT 主要通过眼上静脉提示脑静脉压,眼上静脉正常宽度2.2 mm,双侧扩大提示全脑肿胀。颅内压监测临床意义重大,1965 年Nils Lundberg(图7)发明了脑室压力的床旁监测装置[7],这在当时引起了一场神经科的医疗革命,现已成为神经外科和神经重症监护病房的常规手段。2016 年,英国Mark H. Wilson 医生再次强调了脑静脉血流对颅内压的作用。

通过对颅内压维持脑循环平衡的认识,人们开始关注颅内压增高的病理生理现象。早在公元前6000多年即已有“开颅手术(Trephination)”,是为减缓“压力”造成的头痛。1866 年,德国Leyden 最早报告了颅内压增高的致死性作用,他在动物实验中观察到颅内压增高导致脉搏减慢,呼吸困难,最终呼吸停止。1890 年,英国Spencer[8]在脑肿瘤患者中发现,至疾病后期患者颅内压增高而呼吸停止。自此,颅内压增高与脑损伤致死亡联系在了一起。转年,德国Quincke[9]发明了腰椎穿刺测量脑脊液压力的方法,并反复应用于临床。1900年,德国外科医师 Theodor Kocher(1841-1917 年,图8)首次采用去骨瓣减压术以降低颅内压[10]。当时,与Kocher 一起工作的还有后来成为神经外科鼻祖之一的Harvey Cushing(1869-1939 年,图 9),Cushing 进一步在生理学上证实了“颅内压”的概念并将其引入临床实践中。他在动物实验中发现,静脉予以高渗液体可以减少脑血容量。1903 年,他探寻到通过临床检查检测颅内压增高的方法,即“Cushing 三主征”——脉压增大、呼吸减慢、心跳和脉搏减慢[11]。Cushing 将Monro-Kellie 法则进一步定量化,认为脑容量、脑脊液容量和脑血容量的总和是恒定的,若一者增加,必然引起另一者或两者的减少。

图6 Starling阻力示意图(作者提供图片)Figure 6 Starling resistor diagram

图7 Nils Lundberg教授(作者提供图片)Figure 7 Prof. Nils Lundberg

图8 Theodor Kocher教授(1841-1917年,作者提供图片)Figure 8 Prof. Theodor Kocher (1841-1917)

图9 Harvey Cushing教授(1869-1939年,作者提供图片)Figure 9 Prof. Harvey Cushing (1869-1939)

由此可见,Monro-Kellie 法则对颅内压的病理生理学研究及其在临床的应用起到了划时代的推动作用。随着科学技术的发展,人们逐渐认识到该颅内压法则也存在着不可避免的历史局限性,其主要表现在未能认识到颅腔、脑组织、脑血循环和脑脊液等因素均存在“改变”与“不变”的潜在可能。所以我们既要不断汲取医学历史进步长河中的“甘霖”,同时也要不断开拓进取、勇于追求医学科学真理、造福人类。

利益冲突无