新冠肺炎疫情下大学生心理状态的结构及其测量

吕楠楠,张 敏

(杭州师范大学教育学院,浙江 杭州 311121)

新型冠状病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019,COVID-19)(简称:新冠肺炎)是突发的国际公共卫生事件(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)[1],引发全球生命健康安全和经济社会秩序的重大危机.世界卫生组织报告的最新统计数据显示,截至2020年5月20日,地球上200多个国家已经有超过480万人感染了COVID-19,30多万人因此失去了宝贵的生命[2].疫情仍在全球持续性暴发与蔓延,国际疫情形势极其严峻.新冠肺炎疫情具有突发性、紧急性、严重性、高度不确定性和社会危害性,引发群体性的广泛焦虑和恐慌情绪[3].已有的危机事件相关研究显示,突发事件发生时,人们会表现出超乎平时的对自身健康状况的过分关注,出现疑病心理[4-5];信息动态的发布和掌握等社会心理因素会对突发事件的控制效果和进程产生显著影响,其中引发的情绪问题也较为突出[5].时堪等[6]进行的民众SARS信息风险认知及心理行为的研究表明,疫情期间,民众通过新闻媒体和社交平台实时了解的疫情防控动态信息一定程度上影响其心理状态.负性疫情信息,如发病人数、死亡人数更容易引起个体的高风险知觉,甚至使民众出现非理性的恐慌;而治愈信息和政府防范措施等正性信息,则可以降低个体的风险认知水平.社交媒体可能导致民众信息超载,进而可能导致心理健康问题[7-9].

新冠公共危机事件不仅极大冲击了社会经济和生活的秩序,也打破了常规的学校生态.自新冠在我国暴发以来,全国学校上下都在努力寻找一条教育的突围之路.疫情之初,为了防控病毒传播,教师从线下转到线上,学生加入“在家云上课”计划.国内疫情得到有效控制之后,安全防控的复学复课任务又迎来了新的挑战,同时还要应对国际疫情蔓延可能带来的后果.医学研究已表明,新冠病毒短时间内不会消除,抗击新冠病毒可能是人类需要长期面对的现实.因此,面对新冠疫情带来的持续性动荡、变化和不确定性,人们处于不断面对冲突与压力的心理应激过程中,维护身心健康将会是一个持续性课题,需要引起社会和研究者的广泛关注.大学生是社会的重要主体,他们的心理和行为不仅影响自身的健康和安全,也极大地影响社会秩序的稳定,新冠疫情下大学生的心理健康问题值得关注.

疫情下的大学生群体具有明显的不同于其他社会群体的特征:有知识有能力,掌握信息技术,年轻,处于社会和心理成熟中早期,但情绪不完全稳定.一方面,大学生广泛使用电子设备与网络,信息获取渠道更多,可能对于疫情相关的正、负向信息和自身的健康状况更为敏感;另一方面,他们因疫情防控的需要长期处于居家隔离状态和返校隔离状态,学习、生活等受到阻碍,面对疫情和学业的双重压力,可能滋生消极情绪.已有研究表明,新冠肺炎疫情居家隔离期间,近半数大学生存在抑郁、焦虑和(或)压力负性情绪[10].新冠肺炎疫情期间大学生焦虑得分处于低等水平,感知压力水平较高,应对能力得分处于中等水平,并且与低年级的大学生相比,高年级的大学生更容易感受到压力[11].当前关于新冠肺炎疫情的研究主要集中于心理健康伤害、信息传递传播[12]、远程教学对教育的影响[13]等方面,较少涉及疫情期间大学生具体的心理行为表现,且缺乏对疫情下可能产生的积极心理的关注.本研究主要考察新冠肺炎疫情下大学生的心理状态结构及其特征,为全面了解疫情期间大学生心理状态提供有效的评估工具,为疫情延期下的心理调控提供建议,同时为高校返校复课开展心理健康辅导提供依据.

1 方法

1.1 被试

本研究的被试样本分为两批.第一批样本用于大学生心理状态问卷的条目收集和结构的归纳分析.被试来自浙江大学、杭州师范大学、重庆医科大学的18名本科生,其中男生6名,女生12名.第二批样本用于大学生心理状态问卷的正式研究和数据分析.被试来自疫情期间居家学习的本科生,其居住地涉及福建、浙江、内蒙古、河南、贵州、云南、广西、湖北、山西、四川、北京等23个省(市).通过问卷星发放问卷,共回收问卷1048份,有效问卷947份,有效率90.4%,其中男生195名(20.59%),女生752名(79.41%);大一学生377名(39.81%),大二学生238名(25.13%),大三学生201名(21.22%),大四学生131名(18.83%),所有被试均未感染新冠肺炎或曾接触疑似病例.将947份有效样本数据随机分为两半,一半用于探索性因素分析(n=471),一半用于验证性因素分析(n=476).差异检验显示,两部分样本在性别、年级和居住地上的分布无显著差异.

1.2 研究工具

采用自编的新冠疫情下大学生心理状态问卷.该问卷是在访谈的基础上,结合前人的研究编定的.首先,根据对第一批被试样本网络访谈的内容分析,结合疫情进展信息和文献综述,形成了包括48个疫情下心理状态描述语句的调查问卷.然后,通过第二批样本数据的探索性因素分析和验证性因素分析,考察新冠疫情下大学生的心理状态结构,形成正式问卷.检验后的正式问卷共40个项目,包括8个维度,分别为:信息困扰、积极信息关注、健康担忧、学业担忧、返校担忧、社会责任感知、社会支持感知和人生思考.问卷采用李克特5点量表计分.

1.3 统计方法

采用SPSS19.0和AMOS16.0进行统计分析.

2 结果

2.1 新冠疫情下大学生心理状态问卷的项目分析

对初步形成的测试问卷的48个题目做项目分析,各项目平均分介于2.44~4.76之间,未产生“天花板效应”或“地板效应”,标准差在0.52~1.34之间,未出现特异现象.采用高低组平均数差异检验法,将被试在施测问卷上的总分依从高到低的顺序排列,得分在前27%的被试作为一组,得分在后27%的被试作为另一组,在每个项目上对两组作独立样本t检验,两组在各题项上的平均分差异均达显著性水平(P<0.001),说明问卷的各项目均具有良好的鉴别力,区分度理想.

2.2 新冠疫情下大学生心理状态问卷的探索性因素分析

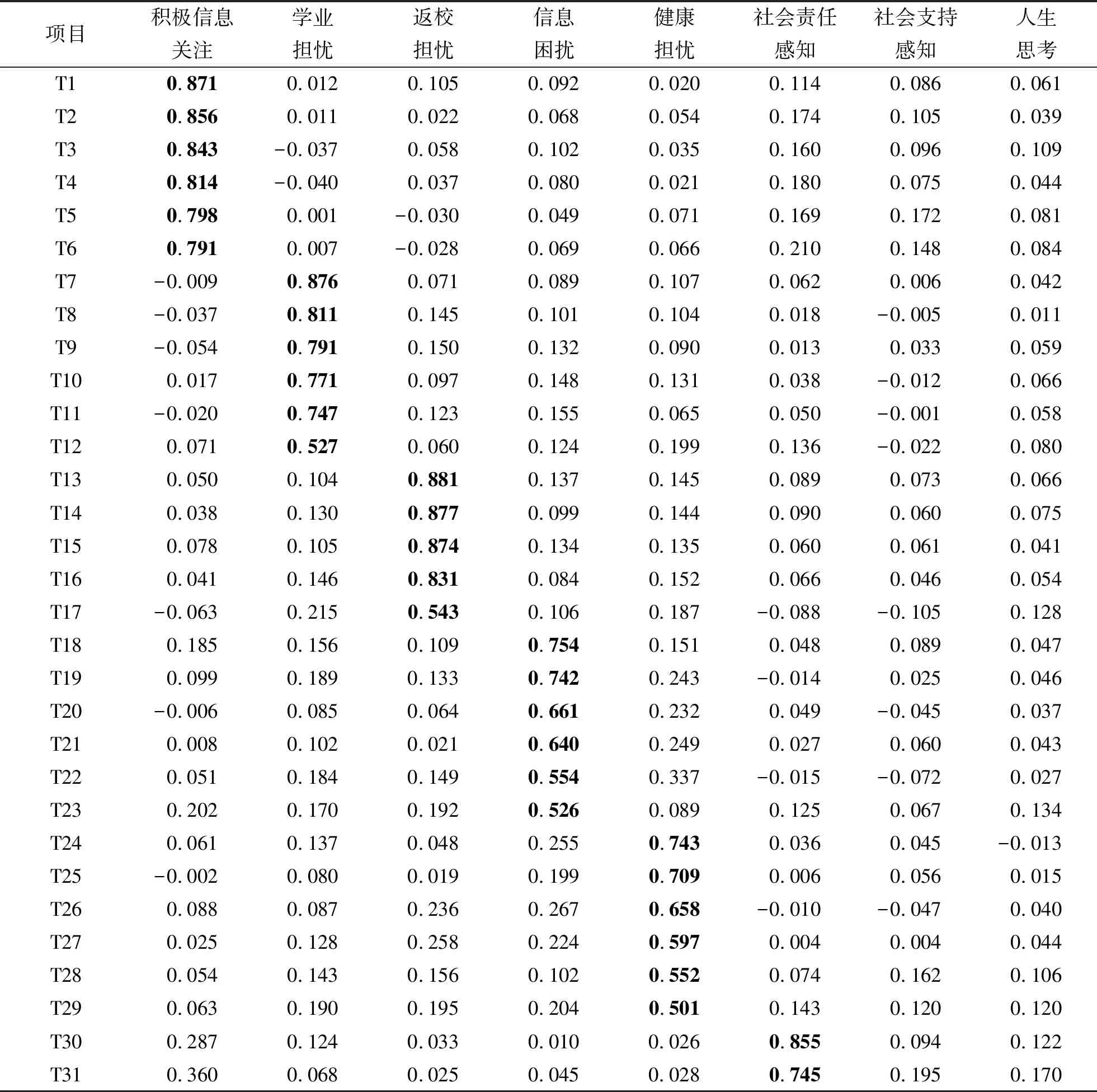

根据471名被试的数据,运用极大似然法对问卷进行探索性因素分析.取样适当性KMO的指标为 0.905, Bartlett球形检验统计量为13 879.882,P=0.000,说明数据适合进行因素分析.以特征根大于1因素抽取的原则,参照碎石图来确定抽取的因素数目,并删除因素负荷小于0.4的项目,保留了40个项目.表1的探索性因素分析结果表明,新冠疫情下大学生心理状态是一个8因素的结构,累积方差解释力达到65.16%,各个项目均负荷在相应的因子上,且具有较大的负荷.8因素的内部一致性系数在0.849~0.930之间,均明显高于所推荐的值0.70.

表1 新冠疫情下大学生心理状态的因素分析负荷表(n=471)Tab.1 Load table for factor analysis of psychological state of college students under COVID-19 outbreak

续表1

2.3 新冠疫情下大学生心理状态问卷的验证性因素分析

采用AMOS16.0,运用调查数据(n=476)对探索性因素分析得出的问卷因素结构进行验证.模型的拟合指数为:2/df=4.053,RMSEA=0.057,CFI=0.921,IFI=0.921,TLI=0.913,NFI=0.898.各个小因子在上一级因子的标准化负荷系数介于0.55和0.95之间.验证性因素分析的结果表明,新冠疫情下大学生心理状态结构模型的各项拟合指数令人满意,模型拟合较好,问卷具有良好的结构效度,显示新冠疫情下大学生的心理状态是一个8维度结构.

2.4 新冠疫情下大学生心理状态各维度的相关分析

表2的心理状态各维度相关分析显示,除学业担忧与积极信息关注、学业担忧与社会支持感知之间不存在显著相关外,其他各维度间均存在显著相关.其中,社会责任感知、社会支持感知和人生思考彼此之间存在高相关(r=0.558~0.582,P<0.001),健康担忧、学业担忧、返校担忧彼此之间存在中高相关(r=0.319~0.430,P<0.001);积极信息关注与社会责任感知、社会支持感和人生思考各维度之间存在中高程度的相关(r=0.313~0.590,P<0.001),与返校担忧、健康担忧存在较低程度的相关(r=0.090,P<0.01;r=0.181,P<0.001);信息困扰与健康担忧、学业担忧、返校担忧各维度之间存在较高相关(r=0.371~0.590,P<0.001),也与社会责任感知、社会支持感知和人生思考存在一定相关(r=0.163~0.298,P<0.001).数据显示,大学生在疫情中的各种积极心理状态一致程度高,并与积极信息关注高相关;同时,各种消极心理状态的一致程度高,并与信息困扰呈高相关.

2.5 新冠疫情下大学生心理状态的得分分布

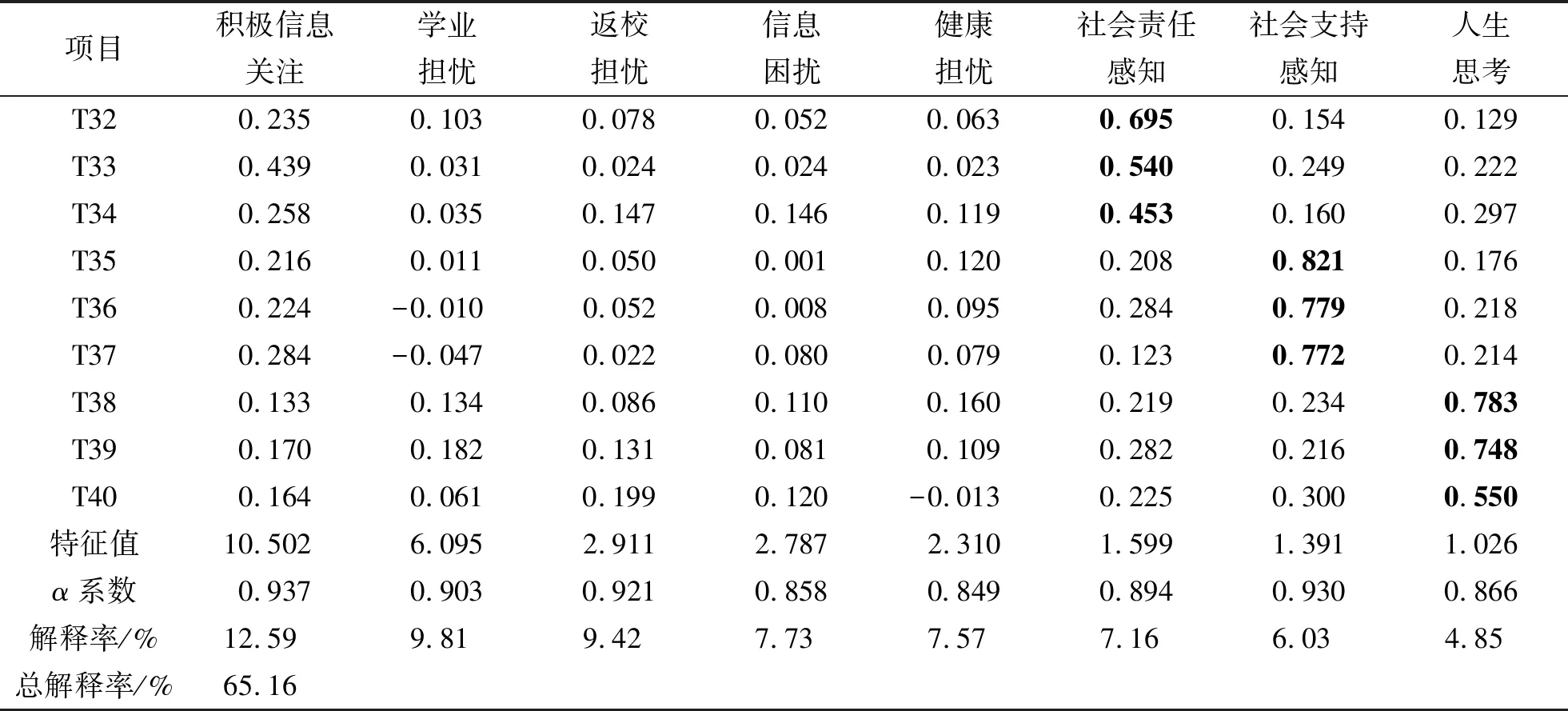

表3显示,大学生在心理状态各维度上的平均分均高于3分,即反应倾向基本为“符合”,表明该问卷各维度所描述的状态是大学生群体普遍存在的心理状态,其中积极信息关注、社会责任感知、社会支持感知、人生思考维度得分均高于4分,信息困扰、健康担忧、学业担忧、返校担忧心理状态上的得分均小于4分.数据显示,男女生疫情下心理状态的得分在信息困扰、健康担忧、返校担忧3个维度上存在显著差异,女大学生的信息困扰、健康担忧、返校担忧程度均高于男大学生(P<0.05,P<0.01,P<0.01).

表3 新冠疫情下大学生心理状态的描述性统计分析(M±SD )Tab.3 Descriptive statistical analysis of psychological state of college students under COVID-19 (M±SD)

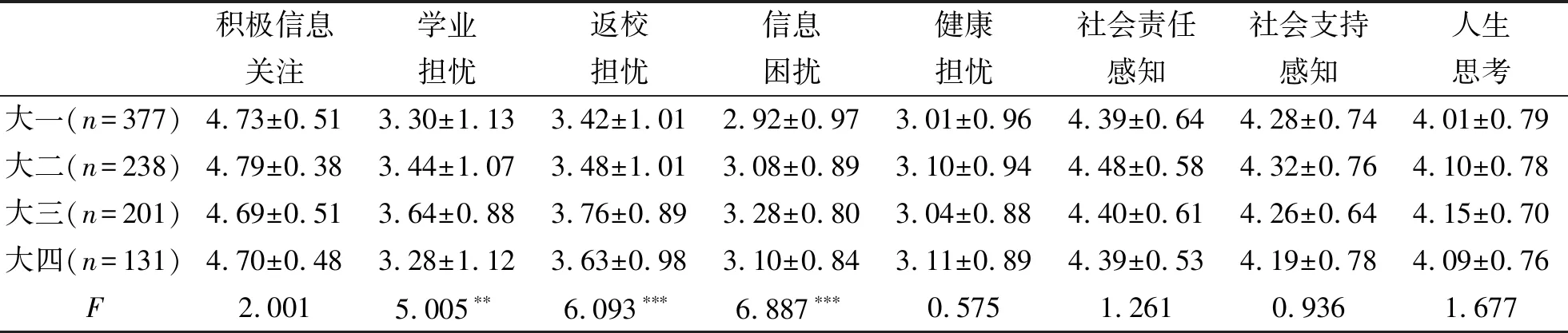

2.6 新冠疫情下大学生心理状态的年级差异分析

对4个年级大学生在各维度上得分的平均数进行方差分析,结果见表4.数据显示,在信息困扰、学业担忧、返校担忧3个维度上4个年级大学生得分平均数有显著差异(F(3,943)=6.887,P<0.001;F(3,943)=5.005,P<0.01;F(3,943)=6.093,P<0.001).事后检验结果表明,在信息困扰维度上,大一学生的得分显著低于大三学生(P<0.001);在学业担忧维度上,大三学生的得分显著高于大一学生和大四学生(P<0.001,P<0.05);在返校担忧维度上,大三学生的得分显著高于大一和大二学生(P<0.001,P<0.05).大学生在积极信息关注、健康担忧、社会责任感知、社会支持感知和人生思考维度上的得分均不存在显著年级差异,且各年级在积极信息关注、社会责任感知、社会支持感知和人生思考维度上的得分均较高,对健康担忧的得分处于中等水平.

表4 新冠疫情下大学生心理状态各维度年级得分的方差分析Tab.4 Analysis of variance of grade scores in different dimensions of psychological state of college students under COVID-19

3 讨论与建议

3.1 新冠疫情下大学生心理状态的结构

访谈内容分析、探索性因素分析和验证性因素分析的结果都表明新冠疫情下大学生的心理状态包括8个维度:信息困扰、积极信息关注、健康担忧、学业担忧、返校担忧、社会责任感知、社会支持感知和人生思考.信息困扰和积极信息关注呈现的是大学生在疫情下对外界环境信息的反应状态,健康担忧、学业担忧和返校担忧呈现的是大学生在疫情发展和变化过程中对自身生活和相关活动的心理反应,社会责任感知、社会支持感知和人生思考反映的是大学生在疫情社会事件关注中被激发或呈现的心理状态.心理状态的8因素结构很好地反映了疫情下大学生心理状态的特征,解释了疫情下大学生心理健康状态的基本态势.编制的疫情下大学生心理状态问卷具有良好的信度和效度,可以用于疫情延期下大学生心理健康状况的评估,为全面了解和把握大学生存在的正向与负向心理行为表现,有针对性地开展疫情心理健康工作提供实证支撑.

3.2 新冠疫情下大学生心理状态的基本特征

研究发现,疫情期间大学生的心理状态呈现多样性,积极情绪状态和消极情绪状态并存.一方面,感受到病毒暴发、传播、蔓延和各项防控措施带来的压力,表现出对于疫情负面信息的焦虑与困扰,对自身与家人健康、学业消极影响及返校风险的担忧;另一方面,在直接参与疫情防控的过程中大学生也感受到许多正向的积极情绪,比如关注疫情防控动态与向好趋势的同时感受到希望,对医务人员深感敬佩、为抗击疫情志愿者的付出而感动等.已有研究表明,希望感可以淡化个体的痛苦体验[14],对其所感知到的挫折与打击起到缓冲作用,让个体更好地应对不良生活事件、适应当下的情境[15],从而有效促进个体心理健康的良性发展[16],并且这些积极的心理感受在未来也将进一步促进其亲社会行为的传递[17].此外,居家隔离期间大学生普遍体验到来自亲友的较强的社会支持感,与家人、朋友的沟通与信任更多了.汪娟等[18]近期的研究也发现,疫情期间大学生领悟社会支持水平处于中等偏上水平,而积极的社会支持能有效地缓解疫情的压力,降低大学生疫情期间不良情绪反应的程度,这一结果与本研究的结果一致.

研究显示,大学生积极信息关注与社会责任感知、社会支持感和人生思考各维度之间存在较高程度的相关,信息困扰与健康担忧、学业担忧、返校担忧各维度之间存在较高相关.这一结果与已有研究关于环境信息作用的结果[6,19-20]一致.研究结果证实,引发恐惧焦虑等负面情绪的信息在社交网络中传染,会造成信息被进一步解释或同化,进而引发消极情绪的交叉感染与扩大[18],而积极信息的获取则可能催生希望感、支持感、人生思考等积极心理感受.比如,在这次疫情战场上涌现出了一大批90后、00后主力军,新闻媒体对青年一代担当精神与责任意识的大力褒扬,极大激发出了大学生的社会责任感,促使他们关注国家建设、中国国际地位,表现出希望为疫情防控与社会平稳做出贡献的心理.

在本研究中,大学生在积极信息关注、社会责任感知、社会支持感和人生思考几个维度上的得分较高,这一结果可能也与样本取样的时间有一定关联.本研究的调查不是在疫情暴发之初进行的,调查取样时国内疫情已经基本得到控制,复工复产已经陆续开始,学校复学也在计划和筹备过程中,因此,大学生对疫情防控的信心已经基本建立,呈现出更多的积极心理状态.同时,由于疫情没有解除,国际疫情呈现蔓延状态,国内疫情存在反复可能,因此大学生也表现出正常范围内的信息困扰、健康担忧、学业担忧、返校担忧.这一结果与已有研究结果[11]也存在一致性.

研究还发现,疫情下大学生的心理状态具有性别和年级差异.女大学生的信息困扰、健康担忧、返校担忧程度均高于男大学生,这可能跟女性更易受负性情绪事件的影响[21],具有更强的负性情绪易感性[22-23],而男性更善用抑制策略去调节情绪有关[24],因此高校辅导员与心理咨询工作者应更多地关注女大学生的心理动态,在必要时尽早做出干预措施.大一学生的信息困扰得分显著低于大三学生,符合大学生心理发展成熟的年龄特征.大三学生的学业担忧得分显著高于大一学生和大四学生,这可能是因为大一学生课业任务相对轻松,大四毕业班面临的学习任务只有毕业论文答辩环节,而大三学生课业任务繁重,又面临考研与就业的抉择,疫情的影响使其返校受阻、在家复习备考效率低下,因而相对更为担心自身学业.但大三学生的返校担忧程度也显著高于其他年级,这体现出大三学生一方面为自身学习情况所焦虑,但另一方面又担心返校途中及返校后疫情风险的矛盾心理,这值得学校老师和辅导员的关注.

3.3 大学生返校复课心理调适建议

大学生应当学会自主调节自身认知和情绪状态.根据本研究结果,大学生普遍对新冠肺炎疫情存在一定的焦虑、恐慌情绪与染病担忧,并且居家隔离期间一方面感受到学业上的压力与担忧,另一方面又对返校风险心存顾虑.对此,大学生需要学会“心理自救”,运用 “三调法”,即“调身(调姿势)、调息(调呼吸)、调心(调想法)”,通过转换思路至正面信息与积极事件上,尽快将自身的消极认知调整过来,增加自身控制感和稳定感[25].此外,大学生还可以通过以下途径调整自身心理状态:与家人朋友保持联系,建立情感支持;降低社交媒体使用频率与时长,简化信息接收渠道,学会信息筛选与鉴别,避免一味被动地接收外界信息,不信谣不传谣;居家期间寻找意义感,将学习转变为兴趣,重新规划学习进度与方向;调整饮食健康和良好的作息,适当锻炼.

信息发布要重视积极信息的传递和引导作用.本研究结果显示,环境信息特征与大学生的心理状态相关联.因此,疫情发展信息传递应当重视积极信息引导,引发并增强大学生信任感、社会责任感等积极认知和情绪,促进其疫情后自我成长.针对于大学生在疫情期间存在的信息困扰,媒体和相关信息发布者应注意信息发布的表述与传播方式,如不仅仅是清楚解释病毒风险,更要强调减少感染风险的具体措施;关于疫情的统计数据不应该被孤立呈现,而应伴随着科学的解释与澄清[26].

学校要关注大学生心理健康问题.随着疫情的日渐平稳,不少高校已经返校复课.学校首先要保证校园环境的安全性,要提醒学生返校途中的个人防护,并关注返校后学生的健康和心理行为变化.对于疫情高风险地区或途经高风险地区的学生允以暂缓返校,给学生一个缓冲期.另外,学校应做好各项学生心理防护预案,保持心理热线畅通,提供心理咨询服务;及时为学生未来的学业安排以及就业、升学情况等提供信息支持和相关咨询,减轻其学业焦虑.

综上,本研究考察并验证了新冠疫情下大学生心理状态的8因素结构,并在此基础上考察了大学生心理状态的关系和特征.本研究存在一定的局限性.调查取样期间学生处于居家学习状态,问卷星发放问卷未能有效保证被试性别代表性,女性被试多于男性;对于一些伴随疫情发展而动态变化的心理状态,如健康担忧等,未能进行时间效应的分析和对照.未来的研究需要关注疫情变化,进一步考察疫情延期后的大学生心理健康诊断和维护.