长江口南沙头通道限流潜堤局部冲刷原因及对策分析

苏 涛,石 进,陈 琳

(1. 中交上海航道勘察设计研究院有限公司,上海 200120; 2. 交通运输部长江口航道管理局,上海 200017)

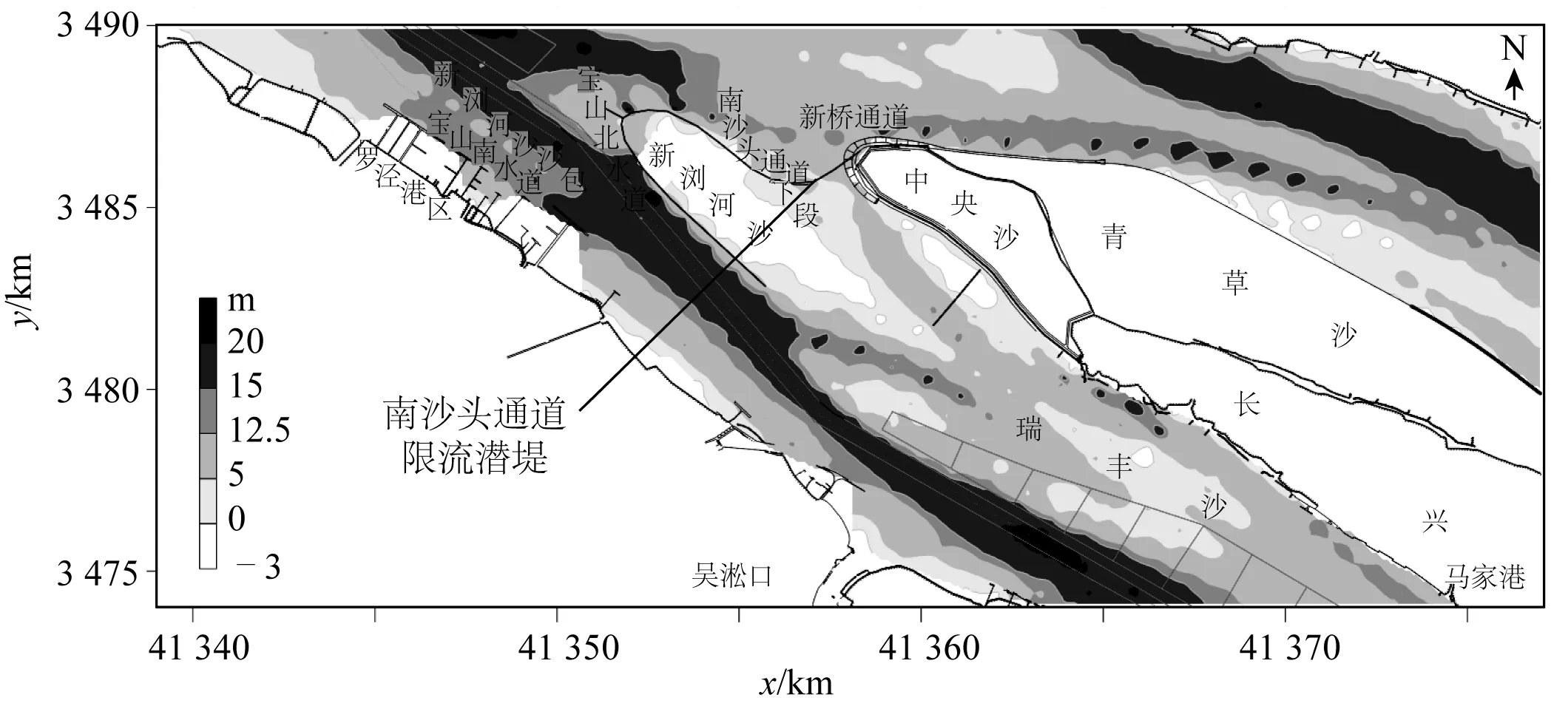

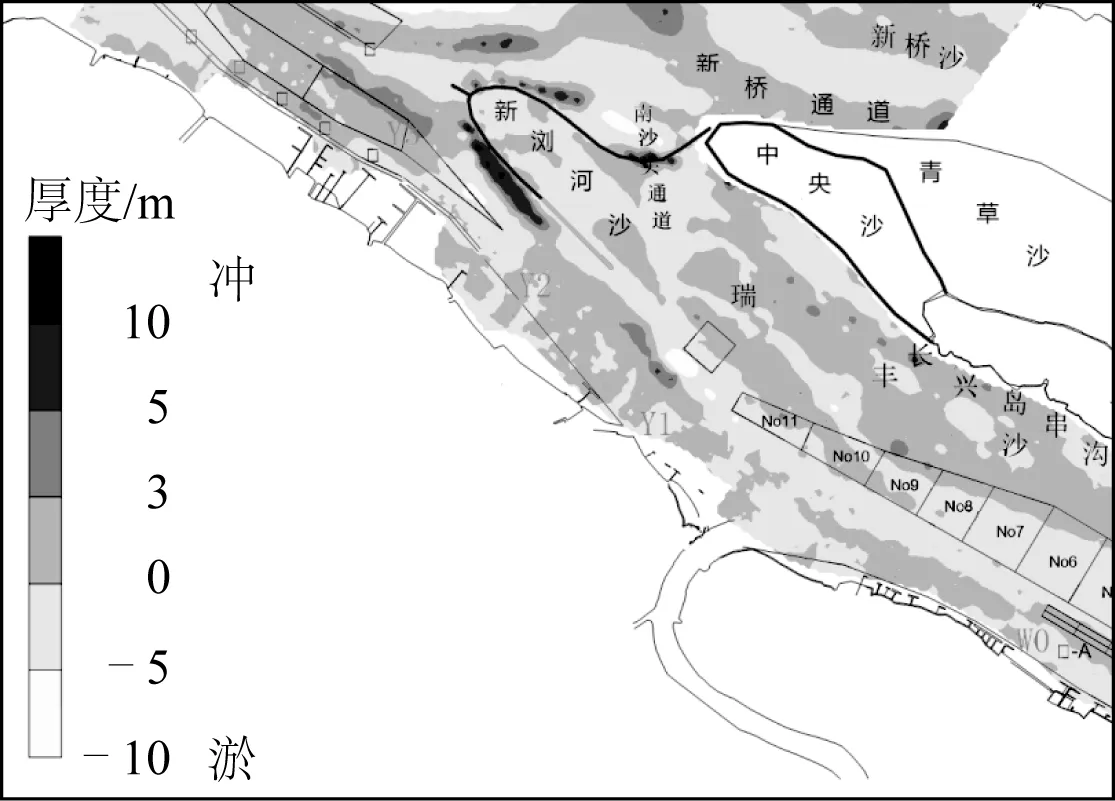

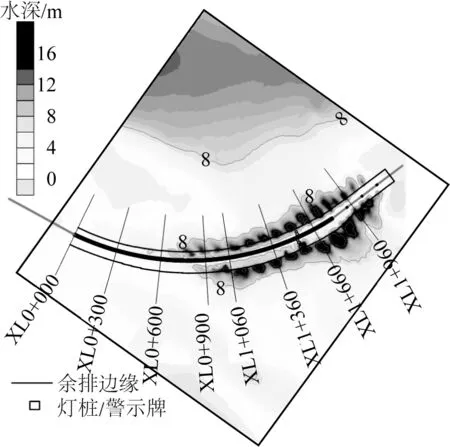

长江口南北港分汊口新浏河沙护滩及南沙头通道潜堤工程位于长江口第二级分汊口,是南支河势变化最复杂的河段。新浏河沙护滩工程整治建筑物采用Y型布置固定沙体,南沙头通道限流潜堤上端与护滩堤连接,下端与中央沙圈围工程衔接,潜堤功能为调整各汊道的水流动力,在航道整治工程中极具代表性(图 1)。工程于2007年9月开始实施,主体工程于2009年9月底完工。

图1 限流潜堤工程位置河势图(2019年11月)Fig. 1 The river regime map at the location of the project (2019.11)

工程实施后,中央沙一新浏河沙一线沙体得以基本稳定,沙头不再大幅冲刷后退。南沙头通道下段水动力明显减弱,地形呈淤积态势。增加了宝山南北水道的落潮动力,改善了南北港分流口整体的通航条件。但整治建筑附件发生较大的局部冲刷,对工程的安全产生了一定影响。整治建筑物周边的局部冲刷关系着工程结构的安全,是至关重要的。马爱兴等[1]通过对护滩带损毁过程的试验观测、损毁影响因素分析、护滩带块体间脉动力及受力分析,研究了护滩带常见破坏类型的损毁机理。结果表明:流速是护滩带破坏的动力因素,局部冲刷坑的形成与发展是护滩带破坏的诱发原因,编织布、系结条及接缝部位的抗拉强度不够是护滩带破坏的直接原因。张我华等[2]用概率分析方法研究了在随机因素影响下防护丁坝抗冲刷的可靠性问题。应用Rosen.blatt变换确定防护丁坝抗冲刷破坏的功能函数在随机因素影响下的可靠性指标。提出了用丁坝端部冲刷坑的当量坡度小于冲刷坑坡度的临界值JD作为丁坝抗冲刷破坏的安全(稳定性)准则。王伟等[3]以上海化学工业区围海造田工程为背景计算了海堤在高潮位和潮位降落过程中堤身的渗流场,并结合堤前滩地各种不同冲刷程度,对海堤稳定性进行数值计算分析,得到了该海堤工程在潮位降落过程中堤前滩地冲刷程度与海堤稳定性之间的变化规律。

这里选取南沙头潜堤工程限流潜堤段,对其局部冲刷特征、冲刷严重部位护底结构的完整性与结构的整体安全性进行调查分析[4-6],研究局部冲刷的发生原因、发展过程及处理对策,为类似工程积累经验。

1 南沙头通道潜堤工程概况

1.1 设计概况

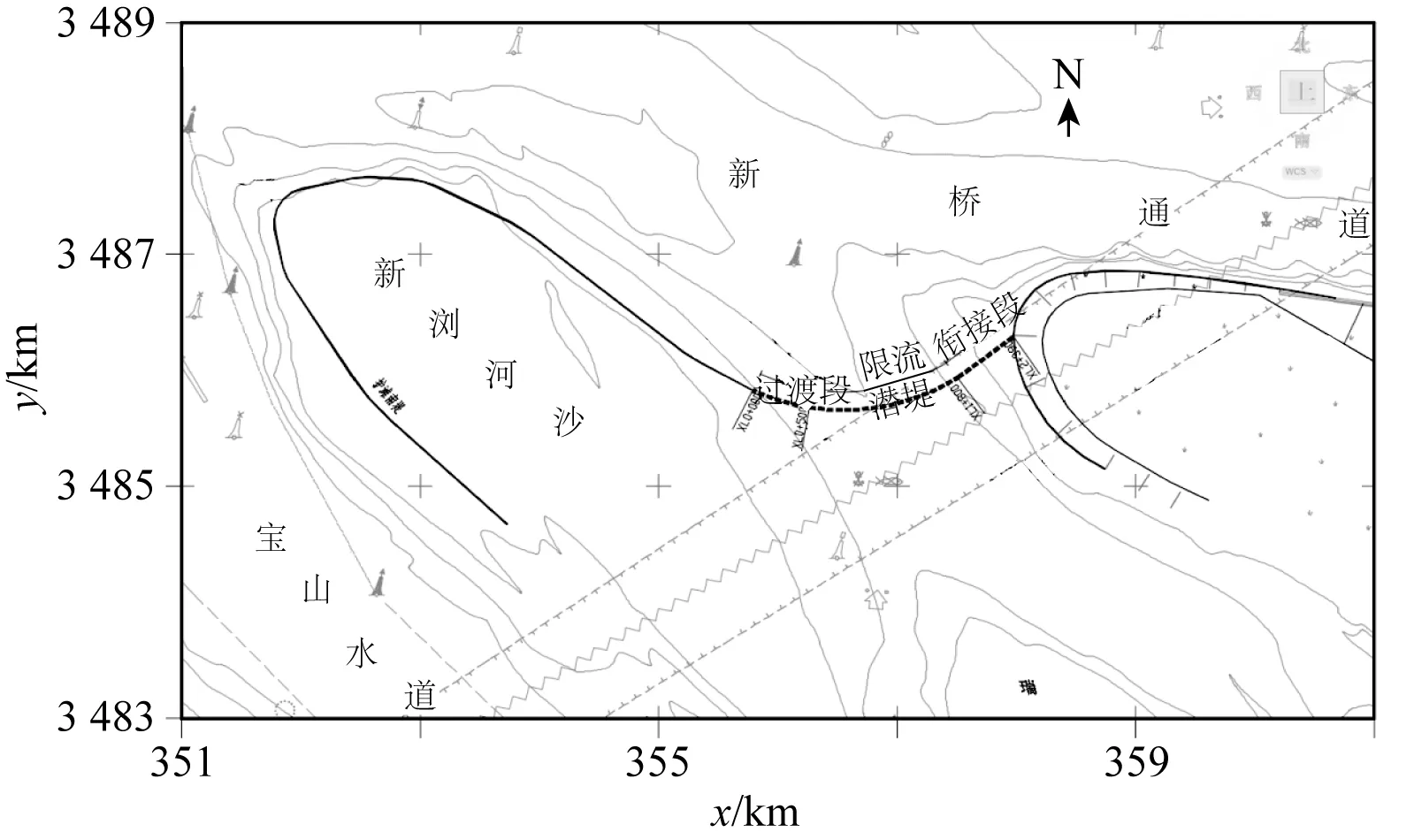

南沙头通道潜堤总长2 390 m,分为过渡段、限流潜堤和衔接段三部分。与新浏河沙护滩堤衔接的过渡段长500 m,顶标高+2.0~-2.0 m(吴淞基面,下同);潜堤主堤——限流潜堤长1 300 m,堤顶标高-2.0 m;与中央沙圈围工程顺坝相连的衔接段长590 m,顶标高-2.0~+3.2 m(图 2)。为保障护滩潜堤建成后小船的航行安全,南沙头通道限流潜堤共设置16座灯桩和4块警示牌,自桩号XL0+100~XL2+100,灯桩及警示牌每隔100 m交替均匀布置。

图2 南沙头通道限流潜堤平面布置示意Fig. 2 Layout plan of Nanshatou passage submerged dike

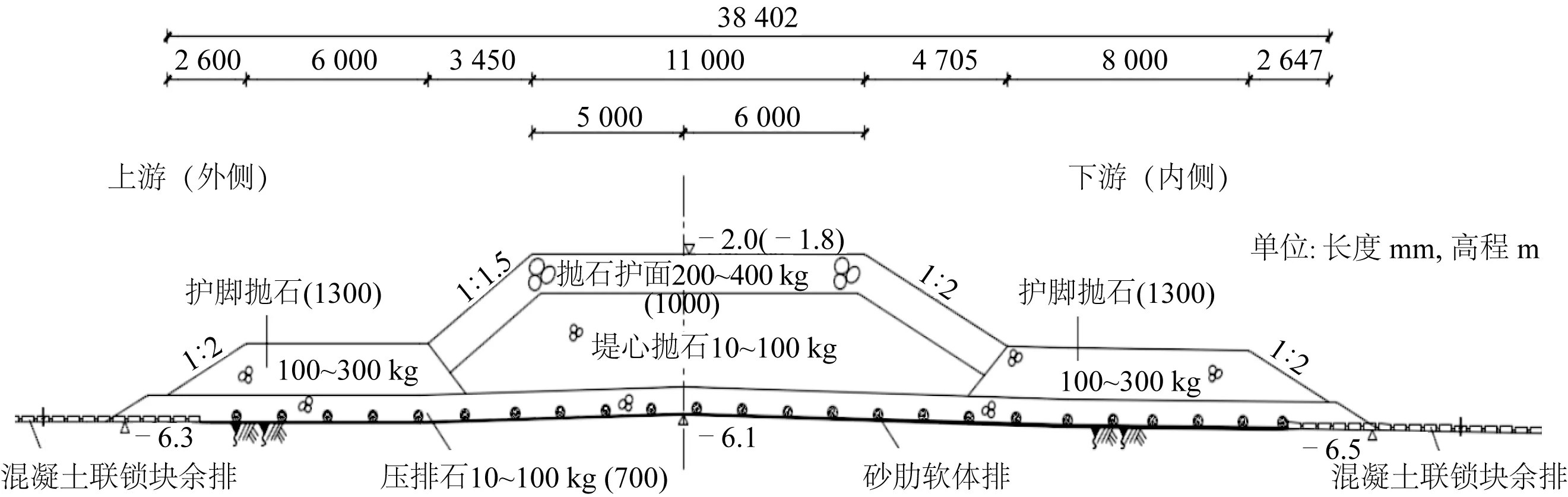

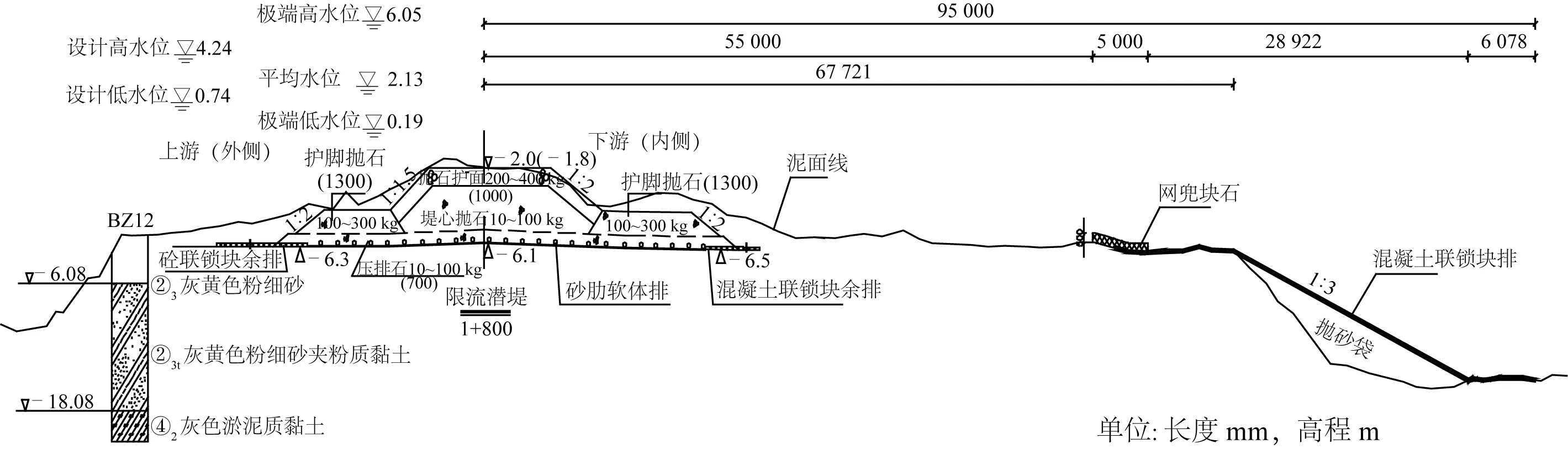

南沙头通道潜堤主堤段为抛石斜坡堤结构。堤顶标高-2.0 m,顶宽11 m,上游边坡1∶1.5,下游边坡1∶2,护面为两层200~400 kg的块石,堤心为10~100 kg块石,两侧设厚度2.0 m重量100~300 kg抛石护脚,上游侧护脚顶宽6.0 m,下游侧8.0 m(图 3)。过渡段和衔接段采用2 t扭王块体护面的抛石斜坡堤,顶宽3.87 m,边坡1∶1.5。

图3 南沙头通道潜堤主堤典型结构断面图Fig. 3 Typical section

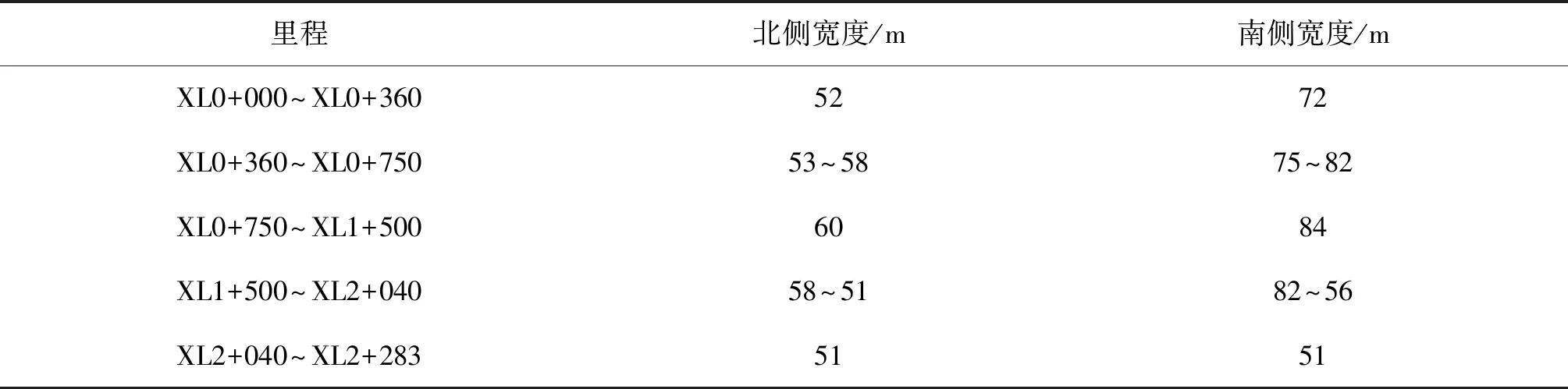

护底采用堤身砂肋排+混凝土联锁块余排的混合型护底软体排结构。砂肋排底排布采用350 g/m2机织布,砂肋直径0.3 m、间距1.5 m;混凝土联锁块排底排布采用500 g/m2的针刺复合土工布(350 g/m2机织布+150 g/m2无纺布针刺复合而成),联锁块尺寸为0.48 m×0.48 m×0.12 m,排体边缘5 m范围联锁块厚度增加到20 cm。护底余排宽度分段见表1所示。

表1 护底余排宽度统计表Tab. 1 Statistics of width of bottom protection

1.2 工程效果

工程实施后,中央沙一新浏河沙一线沙体得以基本稳定,沙头不再大幅冲刷后退。护滩南堤堤身控制范围内宝山北水道深槽向东冲刷扭曲的态势得以遏制。南沙头通道下段水动力明显减弱、地形呈淤积态势,其出口处有5 m深槽已消失,2 m深槽中断。增加了宝山南北水道的落潮动力,改善了南北港分流口整体的通航条件。

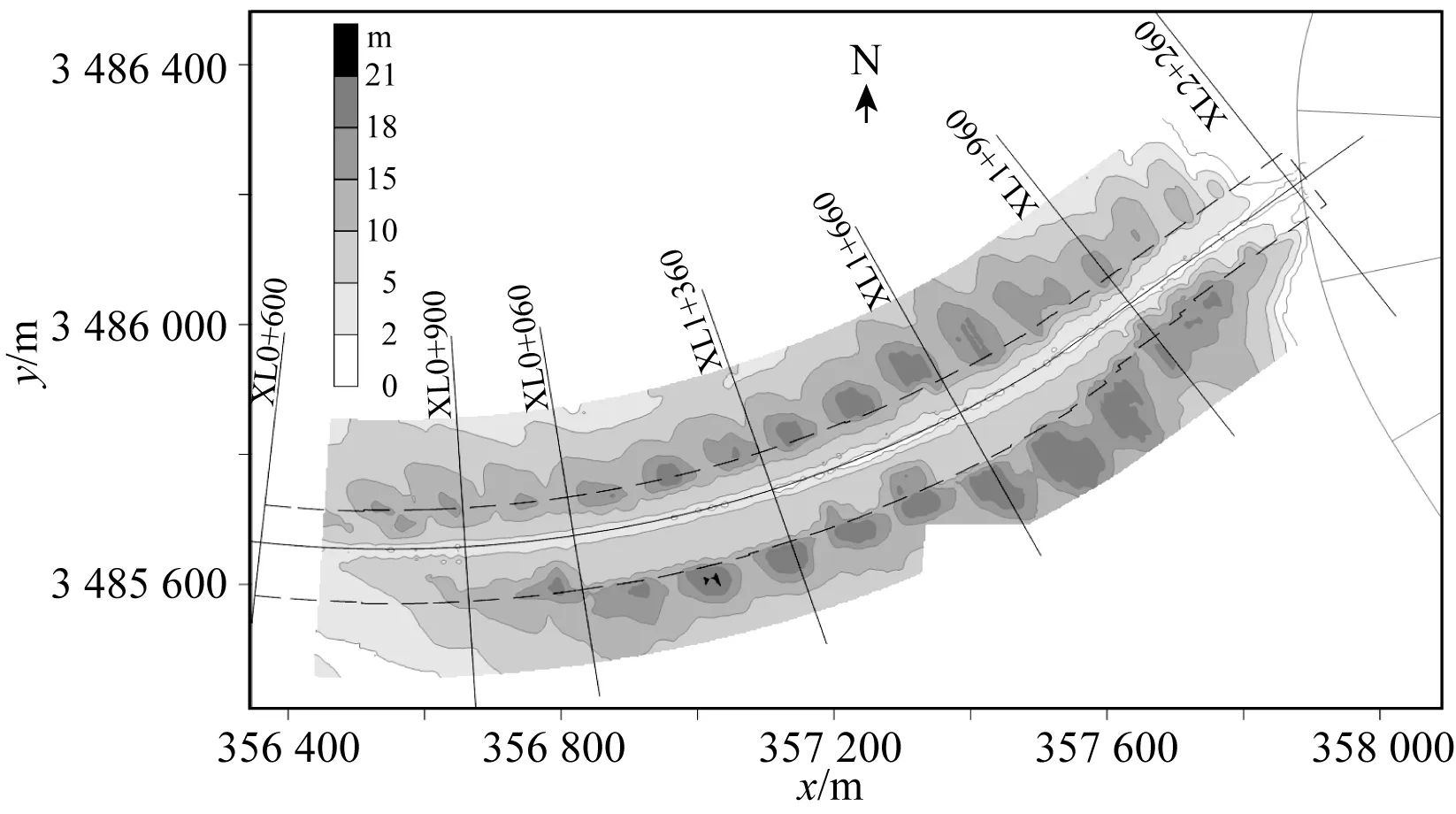

但整治建筑附近发生较大的局部冲刷,对工程的安全产生了一定影响。根据2019年5月14~16日对限流潜堤XL0+700-XL2+390段轴线两侧各200 m范围的水深测量表明:潜堤轴线南、北侧护底沿余排边缘均有冲刷坑,冲刷坑对称分布(南侧水深略大于北侧),12 m以深等深线呈不连续坑状。其中XL0+820~XL1+080、XL1+380~XL1+605、XL1+735~XL2+185段南侧局部冲刷已侵入排内(图 4)。

图4 南沙头限流潜堤XL0+700~XL2+390地形图Fig. 4 Topographic map of XL0+700~XL2+390

2 限流潜堤局部冲刷分析

2.1 固定断面监测数据分析

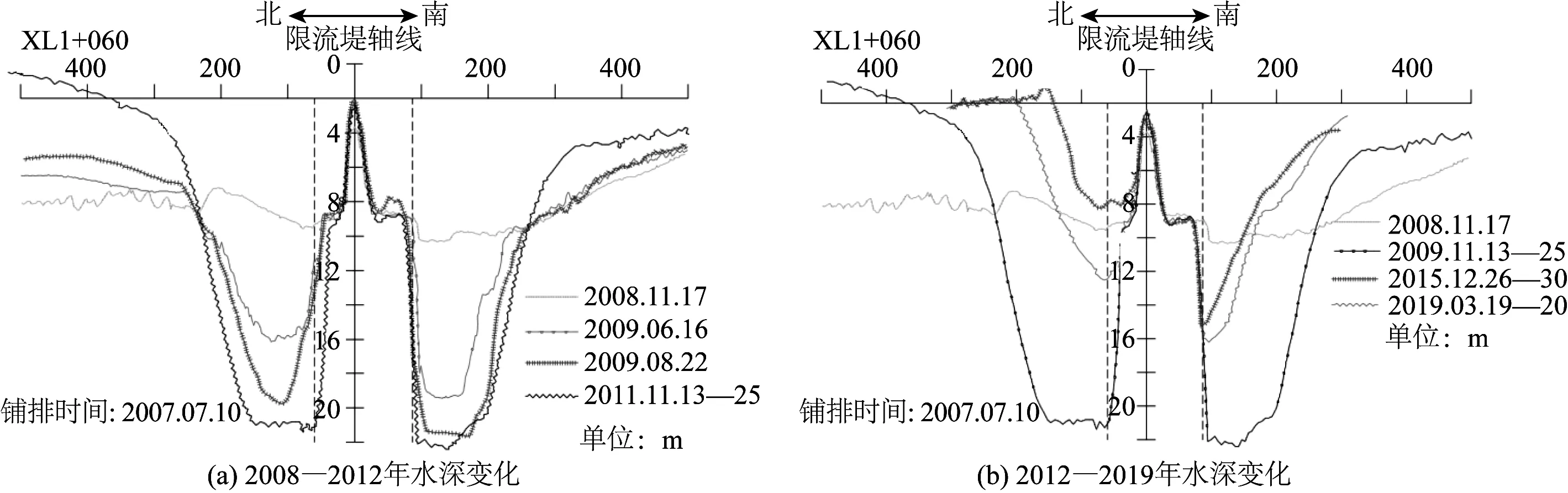

工程实施以来,对整治建筑物及周边地形持续进行了固定断面监测。从2007年9月~2019年3月共12年的固定断面监测资料[5]可以清楚地理出潜堤周边地形变化的脉络(图5):

图5 XL1+060断面冲刷监测图Fig. 5 Cross section scouring measurement value of XL1+060

1) 从时间上看。工程实施期间(2008年11月后至工程完工),受涨落潮越顶流影响限流堤南、北两侧余排外出现明显冲刷,冲刷位于护底外侧靠近余排边缘并持续发展,至2012年左右冲刷深度达到最大;随后至2016年多数断面呈回淤态势,部分断面回淤至工前水平,限流堤北侧淤积程度普遍大于限流堤南侧;2016年后有反复小幅度冲刷淤积。

2) 从空间上看。限流工程限流堤南、北两侧有明显冲刷沟,冲刷沟基本位于余排外侧。沿堤冲刷深度呈现限流潜堤中段(XL0+900~XL1+060)大于两侧,东段冲刷幅度大于西段的特征。潜堤中段冲刷后最大水深曾达22 m左右(吴淞基面,下同)。

2.2 冲刷原因初步分析

1) 南沙头通道限流潜堤工程堤身附近冲刷为越顶流引起的局部冲刷

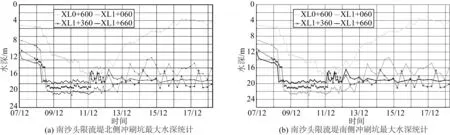

限流工程完工后,南沙头通道原8 m以深河槽萎缩,限流潜堤堤身两侧河床呈淤积态势,水深淤浅至5 m左右,但堤身过渡段及通航段局部存在10 m以上深坑(图6)。

图6 南沙头限流堤冲刷坑最大水深统计(2007—2018)Fig. 6 Statistics of maximum water depth of scour pit near Nanshatou passage submerged dike (2007—2018)

2019年8月8日又对近堤地形进行了测量,结合大、小河势地形可以看出(图7),近堤处局部8 m等深线尚未与上游新桥通道深槽及下游南沙头通道深槽贯通(图 8),南沙头通道限流工程堤身附近地形主要表现为局部冲刷特征。因此,限流潜堤排外冲刷应是涨落潮越顶流长期作用的结果。

图7 2007年11月-2009年11月南北港分汊口河段河床冲淤变化 Fig. 7 River bed erosion and siltation change map of south-north branch section, Nov. 2007~Nov. 2009

图8 2019年8月限流工程局部地形Fig. 8 Topography of project (Aug. 2019)

2) 排外冲刷变化与流速相关

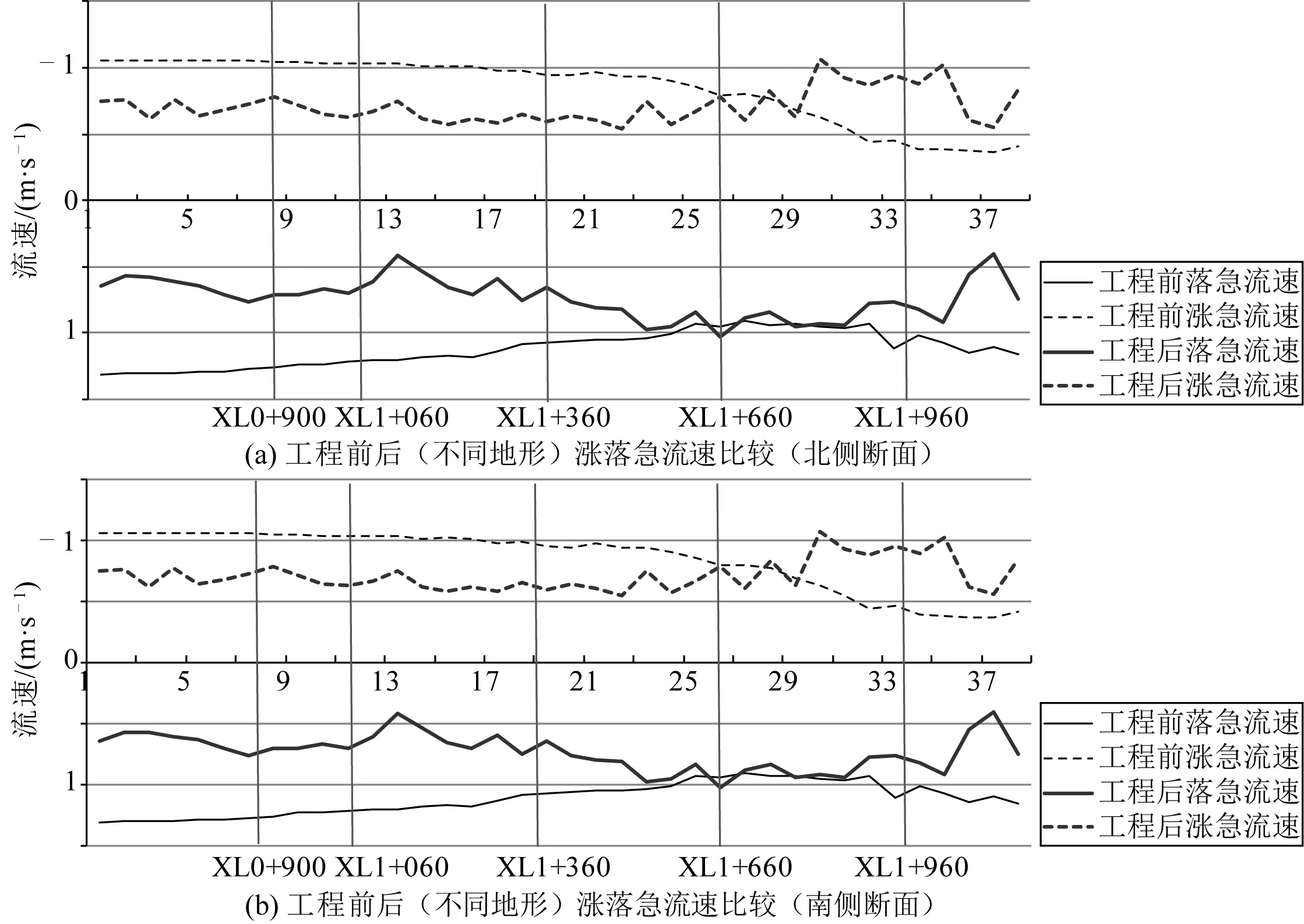

采用2008年地形通过三维潮流数模计算[6]的限流潜堤南北侧排边涨落急流速,工程前后整体变化不大,仅衔接段工后流速有所增加但大流速时间很短(图9)。总体来说,工程前后限流潜堤涨急垂线平均流速为1.0 m/s左右;落急垂线平均流速流速为1.2 m/s左右(南侧略大于北侧)。

图9 潜堤断面涨落急流速(工前:2008年;工后:2019年)Fig. 9 The maximum spring and ebb currents velocities of XL0+700~XL2+220

但将2019年5月地形下的近堤垂线平均流速与2008年6月工程前进行对比,发现:除衔接段局部外,布置在软体排边缘处的测点流速较工前均有较大幅度减小。这是由于测点位于冲刷坑内,冲刷后坑内水深较大,因而流速有所减小。这也是冲刷沟发展到2012年左右达到最大后多数断面呈回淤态势的原因。

3) 最大冲刷深度与工程区地质有一定相关性

2006年《长江口深水航道南北港分汊口河段新浏河沙护滩及南沙头通道潜堤工程补充地质勘察》表明:限流潜堤地基土上部由上到下分布着松散一稍密一中密的粉细砂层。粉细砂稳定性差,在水流作用下易发生冲刷。粉细砂层沿限流潜堤分布于底高程-22~-18 m以上处,向下为较难冲刷的④1灰色淤泥质黏土夹粉砂及④2灰色淤泥质黏土层。由图6可知,工程后排外冲刷迅速发展至2009年底接近最大冲深,后面临抗冲刷的黏土层冲刷深度数年一直未变,冲刷改向宽度方向发展。因此,冲刷最大深度与工程区地基土的抗冲性相关。

4)冲刷坑水深不连续与灯桩基础的影响有关

现场ADCP走航测量和“有无灯桩”条件下数模计算均表明:受灯桩基础影响,灯桩之间因束流作用流速相对较大,这与地形冲刷深坑位置基本一致;而灯桩基础的背面(相对于涨落潮)均有小范围掩护区,流速相对较小。因此,冲刷坑水深不连续与灯桩基础作用有关。

3 限流潜堤工程安全性分析

3.1 潜堤结构整体稳定性分析

潜堤结构的整体稳定性采用土坡稳定分析方法进行计算。选取潜堤全线冲刷最大断面(XL1+060)的最大冲刷时刻和现状以及目前因冲刷坑侵入排内形成的沿堤最危险断面(XL1+480)进行整体稳定性验算。

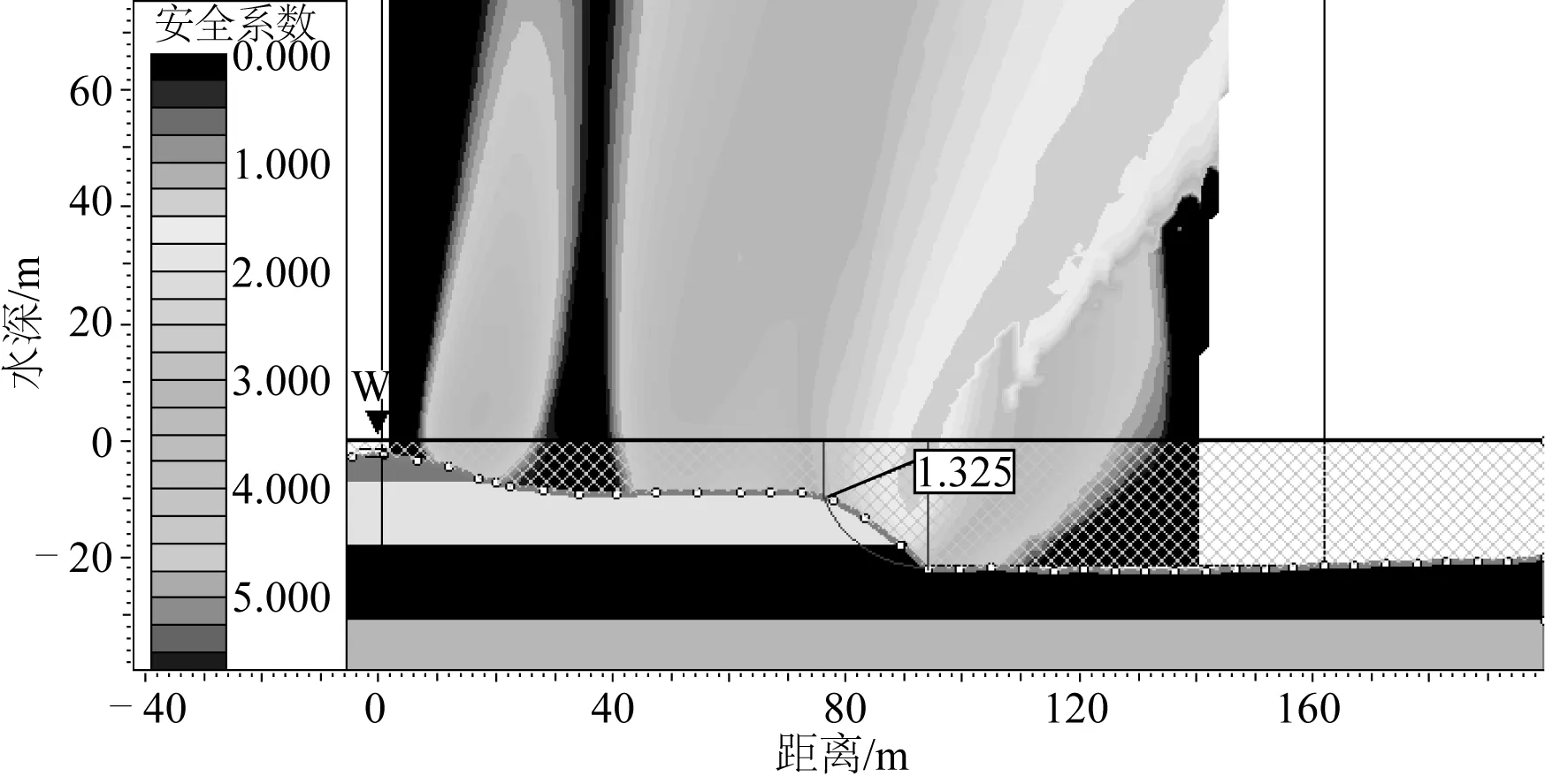

1) XL1+060

冲刷最大断面XL1+060冲刷深度最大时段为2011年11月(图10),根据其时滩面状况进行整体稳定性计算,其抗力分项系数为1.325,满足规范要求。2012年后多数断面冲刷坑呈回淤态势,至近期又略有冲刷。仍选取断面XL1+060采用2019年7月地形进行整体稳定计算,其抗力分项系数仍满足规范要求。

图10 2011年11月断面XL1+060(钻孔S45)整体稳定计算结果Fig. 10 XL1+060, drill hole S45, Nov. 2011

2) XL1+480

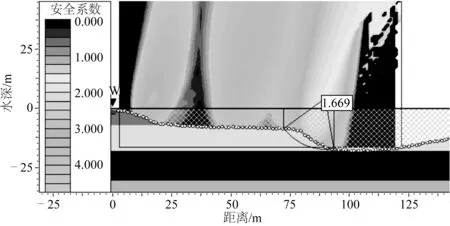

断面XL1+480在2019年7月地形下条件下的整体稳定计算结果如图 11,计算表明该断面整体稳定性较好。

图11 2019年7月断面XL1+480(钻孔S45)整体稳定计算结果Fig. 11 XL1+480, drill hole S45, July 2019

3.2 护底排体安全性分析

受冲刷影响,潜堤南侧局部排体边缘处实际边坡较陡(最陡为1∶1.5),采用规范推荐方法计算的排体抗滑稳定系数偏低,排边陡坡上排体已不满足护底软体排抗滑稳定性要求,长期处于此种状态将会导致整块护底软体排被拉坏,影响其护滩保土的功能,进而危及整治建筑物的安全与稳定。

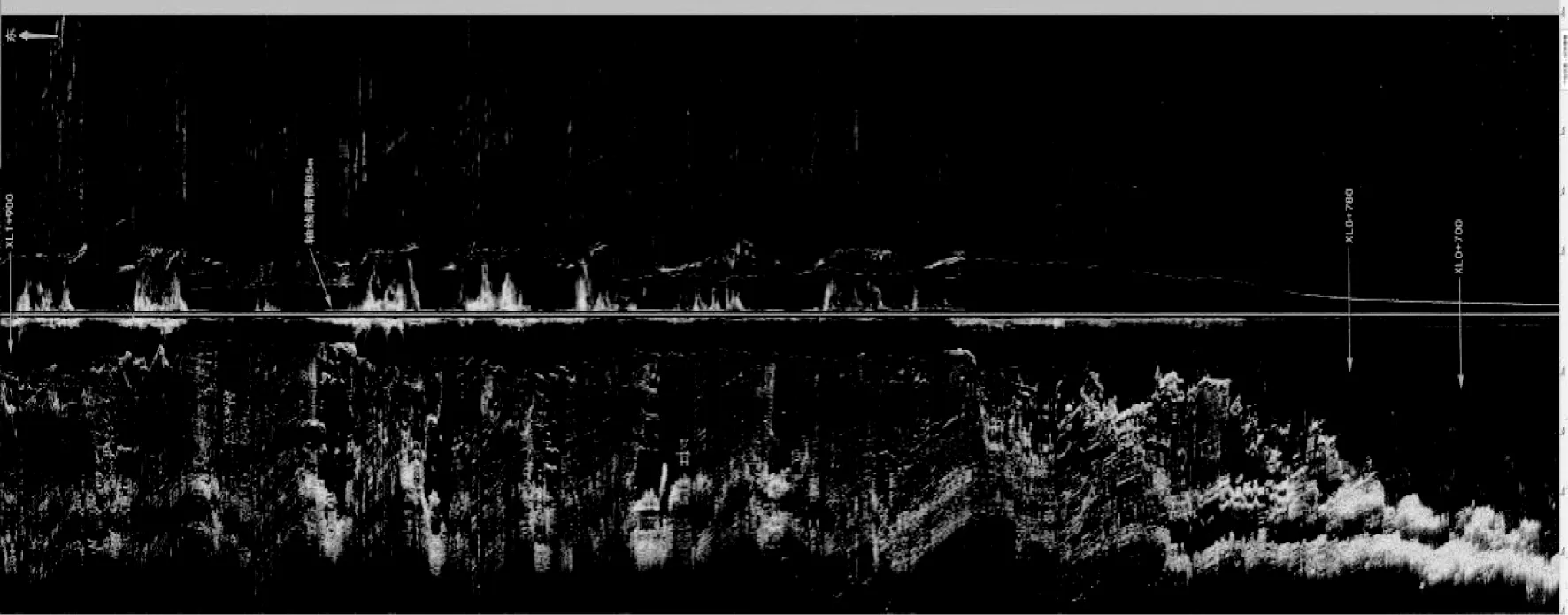

为了解限流潜堤护底软体排的完整性和安全性,在分析多波速水深测量资料的基础上,2019年6月12日对XL0+700 -XL2+200轴线两侧各200 m采用旁扫声纳进行扫测(图12)。扫测发现:XL0+700-XL2+200轴线南侧排体边缘可见,部分排体被泥沙覆盖,局部出现疑似卷起和破损现象。

图12 南沙头限流潜堤XL0+700~XL2+220扫测图(轴线南侧85 m)(上北下南)Fig. 12 Side scan sonar graph of south of XL0+700~XL2+220

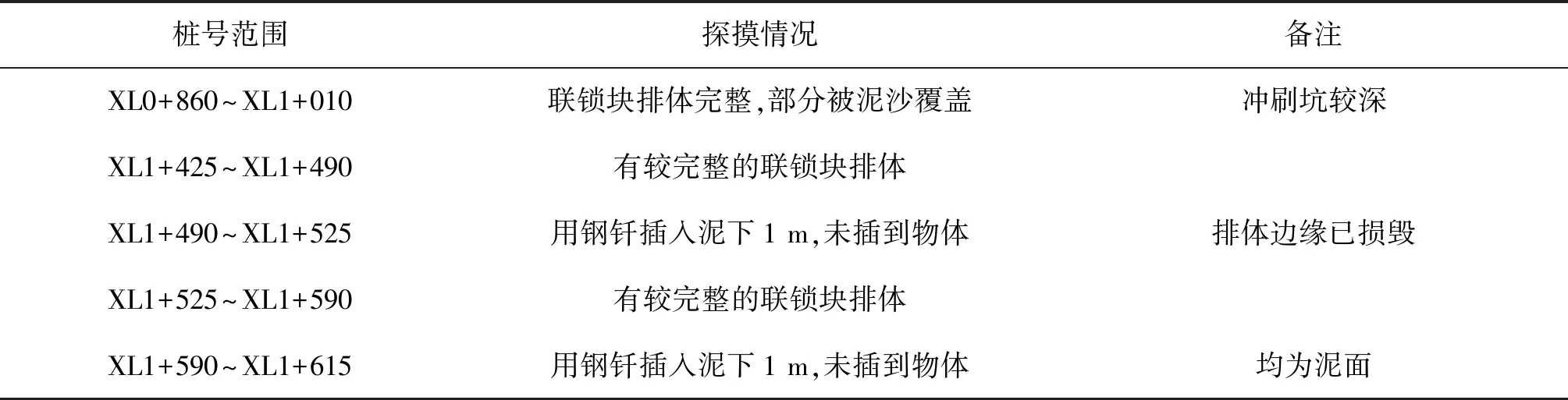

为进一步验证旁扫结论, 2019年7月11日又对XL0+860~XL1+615段疑似排体破损处进行了潜水探摸。探明XL1+490 ~XL1+525段轴线南侧护底软体排边缘部位已损毁,其他区域排体完好。探摸结果如表2。

表2 探摸情况表Tab. 2 Manpower situation

3.3 分析结论

工程完成至今,南沙头通道限流潜堤结构整体处于安全状态,护底软体排基本完整,还能很好地发挥护滩作用[7]。调查发现下游侧护底排体受偶发外力破坏,XL1+490 ~XL1+525轴线南侧护底软体排破损部位冲刷坑已侵入排内区域,对护底结构的安全有影响。为避免排体破损处和排边较陡段滩面进一步冲刷,保证堤身安全稳定,需对其进行修复。

4 修复设计

按原设计标准对护底损坏处进行修复,并保证护底软体排宽度不小于原设计;为保证护底软体安全性,铺排前先在冲刷边坡较陡的区段抛投砂袋形成缓坡;并且力求施工方便,工艺简单,造价较低[8]。

综上考虑对XL0+825~XL1+074、XL1+400~XL1+586、XL1+712~XL2+182段进行修复。为保证加护排体的铺设质量,铺排前先在冲刷边坡较陡的区段抛投砂袋形成1∶3缓坡至现状泥面,再在修复区域加铺混凝土联锁块软体排至原设计位置,为增加排体稳定性和加铺排的贴合性在新铺软体排近堤侧端部5 m范围抛一层龙网兜石进行压护。图13为加护后滩头堤段典型断面。工程修复设计已于2019年11月完成。

图13 修复断面示意Fig. 13 Schematic diagram of repairing of local scour

5 结 语

通过对工程区长期固定断面水深监测资料、工程地质和近期多波速地形测量资料综合分析,结合旁扫声纳、潜水探摸、河势分析和三维潮流数学模型计算等手段,对限流潜堤段排外局部冲刷发生原因进行研究。得出如下结论:

1) 研究表明潜堤排外冲刷是越顶水流长期作用所致,冲刷坑形成和发展具有代表性和典型性,冲刷最大深度与工程区地基土的抗冲性有相关性。

2) 工程原护底设计是安全、合理的。工程建成后10年来尽管排边出现较大的局部冲刷,但限流潜堤护底软体排基本完整,仍能很好地发挥护滩作用,可有效维护整治建筑物结构安全。潜堤南侧局部余排边缘破损,系受偶发外力破坏所致,如进一步持续发展会危害堤身安全,因此需对排体破损处进行修复。

3) 工程采用“工后监测→调查研究”的方法进行复杂环境下整治建筑物的后期管理,不仅保证了整治建筑物的安全,而且获得了宝贵的动态数据,为后续工程建设积累了经验。