乌金

被觊觎的地下乌金

在一亿多年前的中生代侏罗纪时期,超级大陆板块开始了真正意义上的大分裂、大动荡、大组合和大融合,整个世界都处在了极度壮观、极度危险的场景之中。原本是原始森林的坊子煤矿所在地在地壳运动中,被埋到了地层深处,从一种物质转化为另一种物质。一层层的煤,就这样于大地之下沉睡。

地下,宝藏沉睡;地上,柴薪奇缺。明末清初,潍县煤田即被当地乡民发现,只因封建王朝惧怕煤窑“破风水、断龙脉”而禁止开采。在封建统治阶级中有些开明官吏,多次向朝廷奏称:地方人口日益稠密,柴薪日渐匮乏,亟应开采石炭供民炊用,其利诚非浅鲜,吁请朝廷弛禁采煤。

在朝野一片呼声中,清顺治帝开始放宽采矿限制,迨至乾隆五年(公元1740),禁规完全取消。潍县煤田弛禁后,乡民争相挖掘。清代文人王培荀《乡园忆旧录》记述:“石炭,淄、博、滕、潍四邑为多,井甚深,潍县以骡马掣绳出炭,淄则以人力转车。班分昼夜,刻不停息。井底凿洞,一洞分数洞,随凿随运……”

时间转至十九世纪。1869年4月22日清晨,费迪南·冯·李希霍芬兴致勃勃地来到潍县(坊子)煤田。当看到地下乌金被起重辘轳升拖上来时,他推断此处“目前开采的仅是最上面薄层,往深处挖掘,会有更优质矿层”。李希霍芬一连考察了十几个矿坑,不仅注重考察煤矿的地质构造,而且还把煤田区域环境、地形、地貌、土壤特点以及当地气候、水文和经济发展情况记录在案,满载而归。

李希霍芬第一次来中国是在1861年3月,伴随他的是普鲁士海军的第一次远航。当时的德国虽然尚未统一,但普鲁士已具备统一德国的实力,并且已经在实际上代表了德国。李希霍芬坚决支持普鲁士以及后来的德国海军在中国寻求立足之地,并且殚精竭虑地寻求在中国设立殖民地的最佳位置,几次考察,最终选定了胶州湾。他在其所著的《中国》一书中论述,占据胶州湾不仅可以获得一个良好的海军站,并且还可以由此扩占富饶的山东,控制潍县(坊子)、博山等煤田。

李希霍芬的见解和论述,对于德国选择山东作为其东亚第一个殖民地产生过重大影响。通过数年调查论证后,德国政府对李希霍芬的方案深信不疑,从而确定了从胶州湾登陆侵占中国山东的计划,并于1897年11月借口“曹州教案”(亦称“巨野教案”),重兵武力强占了胶州湾。德占胶州湾后,李希霍芬立即以德皇授命“制订租借胶州湾和扩建胶澳港作为通向中国大门的计划与实施”幕僚的身份,上书德国政府“必须取得铁路敷设权”。他建议设南、北两线,其中,北线从胶州湾至济南,经过人口稠密、产业繁荣的鲁北,并邻近煤炭储量丰富的潍县(坊子)和盛产茧绸的青州……

李希霍芬连篇累牍阐述位居山东省脏腑之地的潍县和坊子煤田之重要性,被德国政府视为金科玉律,言听计从。1898年3月6日,德国威逼清政府与之签订《胶澳租界条约》,划胶州湾沿岸及附近岛屿551.753平方公里和576.5平方公里海域为德国租借地,租期99年;将胶济铁路和胶沂铁路修筑权以及30里以内的矿藏开发权一并让于德国。

更迭不断的开采者

依据《胶澳租界条约》,清光绪二十四年(公元1898)春,德国派探矿队在坊子一带钻探。他们用当时高科技的仪器,探明了许多有开采价值的煤层数据,决定在此“建设一座欧洲式的现代化大煤矿”。

1898年9月,德国在潍县煤田建造第一座矿井——坊子竖坑,这是一座德式机械凿岩矿井。继坊子竖井开凿投产后,又相继开凿了安妮竖井和敏娜竖井。这两座竖井,分别是以当时的胶澳总督托尔柏尔的妻子安娜和妻妹敏娜之名命名的。就是这位托尔柏尔,曾于1897年11月13日参与了夺取青岛的行动,于1898年3月升任胶澳德军司令,又于1901年3月以德国海军大佐的身份升任胶澳总督。

铁路的建设为德国人提供了便利的运输条件,此后德国更是变本加厉扩大掠夺,不断擅自扩大矿区边界,强令民办小煤窑全部封闭,并规定“沿铁路两侧7.5公里以内不准中国人开矿,15公里以内不准中国人机械采煤”。至1911年,据《中国近代煤矿史》载,坊子煤矿的矿区总面积已经扩大到528平方公里,成为当时全国煤田面积最大的矿区之一。资料显示,1898年到1914年德国侵占开采坊子炭矿,共产煤199.06万吨。

1914年7月,第一次世界大战在欧洲爆发。8月,早已垂涎胶州湾和胶济铁路的日本对德宣战,但它不是派兵去欧洲,而是挑起日德青岛战争。德军因兵寡而战败投降。日军以没收德国资产为由,即时攫夺了青岛、胶济铁路以及沿线矿山。

1914年9月28日,日军铁道联队金泽少佐率兵一连,侵占了坊子及坊子炭矿。此时,坊子炭矿的三大立井内所有巷道被积水淹没,无法恢复生产,日本驻青岛军事当局便指令新开和恢复了一批小煤井,并按地理位置划分东、南、西、北、中5个小炭矿,自1917年8月始,租予日本私人资本开采,军事当局只控制其生产计划和产品销售。

1922年2月4日,中日《解决山东悬案条约》签订后,中日合资公司——鲁大矿业股份有限公司(简称鲁大公司)于1923年8月12日成立,并于8月19日接收了坊子炭矿。鲁大公司统治坊子炭矿期间,仍沿用并承认日本军事当局占领时期东、南、西、北、中5个小炭矿承租人(全部是日本人)的承租权,仅与鲁大公司换约而已。

1914年9月至1945年8月(第二次世界大战日本宣布无条件投降),日本攫夺开采坊子炭矿31年,掠采煤炭422.7万吨。

1945年11月11日,国民党山东省第八区行政督察专员兼保安司令张天佐,委派署参议刘天兴任坊子办事处主任兼坊子炭矿监理,全权接管坊子炭矿。刘天兴受任坊子炭矿监理后,立即在坊子火车站前原日本“坊子山东煤矿产销公司”旧址成立了坊子炭矿部(隶属山东省第八区专员公署建设计划委员会),自任经理,内部機构设置营业股、会计股、总务股、计划股、矿警股,并安插亲信,分兵把口,于11月16日正式接管经营坊子炭矿。

1945年11月至1948年4月(坊子炭矿解放),刘天兴开采坊子炭矿近三年,产煤28.4万吨。

悲惨的井下生活

德国人所开煤矿,机械化程度在当时是很高的,但井下采掘仍没有摆脱繁重的体力劳动,还是全部依靠手工开采。煤矿雇用的中国工人,最多时达4000多人。阴暗潮湿的环境、超负荷的劳动,令矿工们患上一身病,许多人手脚腐烂变形。在这里的每一处矿井,都有持枪的德国人监工,他们对待工人如同看押囚犯。在枪械、皮鞭威逼下,矿工们一天劳动超过10个小时,上井后仍遭严密监视。

“该公司建一巨室,紧接煤矿井口,屋外复用铁网护绕。工人休息,只准在其屋内,室内另有人严密巡查,以防工人私自逃跑。”1906年4月2日出版的《青岛时报》这样报道,“这里的中国工人过着极度悲惨的生活,工人的住所被圈围起来;只要劳动合同未满期,工人们即使业余时间也不准离开矿井,劳动时间长达12个小时。”

“东矿,深70米,工作条件十分简陋,没有任何安全设备。我在那里时,甚至连铃都不响。井底的全部积水,仅靠一台蒸汽抽水泵,而且只能连续工作。井内有两条主巷道铺设了道轨,矿车靠人推,其它巷道的煤靠筐子拖运……没任何实际上的通风设备,有些手摇的圆型木制风扇,带有长长的帆布筒,用来更新工作面的空气,但我只看到有一台在使用。井下到处空气很坏,常发生晕倒事故。”这是当时一名英国人到坊子煤矿调查的记录。

透水、塌方、爆炸等危险,时时刻刻威胁着矿工的生命安全。那时候坊子周围村庄里,基本上家家都有死于矿难的亲人。德日在此开矿的近五十年里,有多少矿工葬送生命,已无从查询。山东省史上第一次产业工人自发地、大规模地罢工就发生在德国侵占开采时期的坊子炭矿。

1907年8月19日,因为安全措施缺乏,设在坊子竖坑井下巷道中的炸药库被自燃引爆。事故中死亡人数为170人,包括中国矿工168名,德籍人员2名。最后只找到了99具残缺不全的尸体,其状惨不忍睹,引起中外舆论关注。上海的德文报纸《德文新报》《文汇报》《申报》都报道了这次事故。

这次特大爆炸事故,让隐藏在矿工心中的烈火终于爆发了。惨剧发生后,不堪压榨和折磨的4000多名工人自发掀起了为期几个星期的同盟大罢工,提出增加抚恤金,改善劳动条件,并强烈要求德国侵略者滚出坊子炭矿。这次罢工持续数周,成为山东产业工人有史以来第一次自发的、大规模的罢工运动。

后期占领坊子炭矿的日本侵略者更加凶残。“以人换煤”政策,让煤矿井下生产条件急剧恶化,矿工生命无法保障,工作环境更加恶劣,死亡事故连连发生:1923年3月28日,西松林子井发生重大透水事故,井下83名矿工全部遇难;1924年3月16日,二号井发生重大透水事故,75名矿工丧生。

在1924年3月的矿难发生后,日本资本家不按《抚恤章程》兑现抚恤金,仅付给每个伤亡矿工家属半吨煤钱(6元)。而当时死一匹马(骡),偿价要100元,矿工的数条性命还抵不过一匹马。

1924年3月26日,中国共产党的创始人之一、时任中共中央执行委员会委员长陈独秀,曾在《向导》撰写文章《工界最近之惨剧》,为煤矿工人和战争年代多灾多难的老百姓鼓与呼。

三个世纪的沧桑

1947年秋天,解放战争进入了战略反攻阶段,山东战场的形势开始由农村转向城市,攻打潍县已列入华东野战军领导层的计划。对于距潍县城只有15公里的坊子,中共中央华东局上层几经考察后决定:把潍县和坊子连在一起,取潍县的“潍”、坊子的“坊”,组建潍坊特别市。潍坊特别市直属中共中央华东局,设潍坊特别市军事管制委员会,是全省三个(其他两个是济南、青岛)军管会之一。在潍县解放前夕,我党组织即通过坊子地下党做了大量的工作,所以坊子解放,没用一枪一弹,并早于潍县城半个月。另外,坊子地下党组织在“护矿”“护路”方面做出了很大贡献,坊子煤矿、铁路、电厂等设施都没有遭到敌人的破坏,完整地回到了人民手中。

4月15日,400余名矿工在嘹亮的汽笛声中,以主人翁的姿态参加复工劳动,为开辟新中国献出第一批煤炭。16日,复工人数增加到700余名,全面恢复了整个矿井生产。月末,潍坊特别市人民政府宣布将坊子炭矿更名为坊子煤矿公司,收归人民公有。1950年4月13日,山东省人民政府煤矿管理局统一定名时,改称坊子煤矿。

新中国成立后,在各级党组织的领导下,坊子煤矿的干部职工,以国家主人翁责任感,发扬煤矿工人“特别能战斗”精神,“艰苦创业、团结奋进”,曾多次战胜矿井濒临下马的困难,出大力、流大汗、多出煤、争贡献,年年(包括“文革”十年)都超额完成国家煤炭生产计划,累计生产原煤近3000万吨,支援社会主义建设。

1951年,在抗美援朝爱国运动中,坊子煤矿与淄博、新汶、贾旺等四个矿区的职工,“响应号召,增产捐献,支援前线,巩固国防”,积极投入到抗美援朝的爱国运动之中,联合捐献“淄博矿工号”和“贾旺矿工号”飞机两架,永载抗美援朝史册。

在社会主义建设时期,坊子煤矿先后向全省乃至全国煤炭战线输送5000余名生产、技术骨干力量和优秀管理干部。

改革开放后,坊子煤矿在抓安全生产巩固提高的基础上,大力发展三产、多种经营,1992年到1995年,曾连续四年被评为“全国煤矿扭亏增盈先进企业”。2001年9月,坊子煤矿按国家政策实行企业改制,退出了国有重点煤矿的历史舞台。2002年6月,坊子煤矿的传承者——山东新方集团股份有限公司脱颖而出,自2002年7月始,至2016年12月,按国家“去产能”政策关闭矿井,连续开采14年,累计产煤1000万吨。

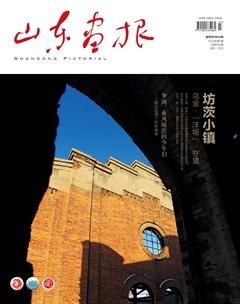

坊子炭矿,一个被德、日帝国主义强占近五十年的“塌陷”区,在今日文旅休闲背景下,摇身变为一个融合多种功能的大型都市休闲产业区。在利用二十世纪五六十年代两栋生产车间改装而成的炭矿博物馆里,原坊子煤矿党委办公室主任、文史研究员邹玉先,成了参观者的“金牌”解说员。深厚的文史研究积淀,让他对炭矿历史沿革、甚至坊子百年历史都可以洋洋洒洒地讲上许多。邹玉先只是坊子新煤矿人的代表。依托原山东省坊子煤矿矿井和遗存的百年德日工业厂房,眾多的坊子人正以工业文化旅游园区——坊子炭矿遗址文化园为契机,探索着从“挖煤炭”到“挖文化”的涅槃重生之道。