丝绸之路上的类钱币式金片新考﹡

郭云艳

(河北大学历史学院)

中国境内出土的拜占庭金币及以其为原型的仿制品是中西方经济文化交流的重要实物证据。它们沿着丝绸之路,随着商人、使节或其他人物的活动从遥远的拜占庭帝国经中亚地区进入中国境内,为探寻中古时期拜占庭帝国与中国间经济文化联系提供了重要的资料。

传统上,那些具有拜占庭金币形制特征、可明确非拜占庭官方生产的圆形币状金制品称为金币仿制品(imitation)。不过,这些仿制品的外观存在较大差别:有的具有正背面图案,所用黄金较多,制作十分精良,与拜占庭官方金币几无二致;有的是薄薄的,重量很轻的圆形金片,绝大多数仅有单面图案,个别为双面。前者中大多数在大小、规格方面与拜占庭金币较为接近,可谓仿制金币,并可用作流通。个别虽形制粗糙,但厚度与重量足以承担流通之任,因此也可算作仿制金币。后者厚度极薄,重量很轻,极易折损,即便黄金自身具有流通功能,做成这种形状的金片也难以用于流通,故对其较为适合的称呼为“类钱币式金片(bracteates)”[1]。这些金片印刻着拜占庭帝国以及其它货币的图案,在中国境内以及中亚、蒙古等地多次发现,具有重要的研究价值。

一

类钱币式金片与仿制金币的分类源于对已知币形金制品外观特征的观察。分类的标准在于重量,重量约在1.5克以上者,为仿制金币;不足1.5克者,均归为类钱币式金片。单面或双面仅可作为区分的参考。常见的金片多为单面打制,有的即便重量较重,如吐鲁番阿斯塔那墓群出土73 TAM222 : 21的重量有1.55克[2],仍归为金片;个别金片虽具有双面图案,但极薄,重量极轻,如斯坦因在吐鲁番阿斯塔那墓群发现的Ast.i.5号金片,双面但重量仅为0.59克[3],低于许多仅有单面的金片重量。因此,这一区分标准基于经验总结,非源于制作标准,实践中要对每一枚金片进行具体分析。

总体上,在中国境内出现的类钱币式金片绝大多数仿制的是拜占庭货币的形制图案,因此,它们与金币一起构成考察当时中国与拜占庭帝国以及沿途国家与民族关系的必要实物证据。金片上的形制图案反映出制作者对此类主题与表现手法的熟悉和追慕,也反映出拜占庭货币在金片制作地区的广泛传布,直接呈现出拜占庭帝国的经济、文化在帝国以东地区的传播及其产生的影响,而其在中国境内的分布则展示出这一文化影响的范围。目前,公开报道所出金片中可追踪到明确出土信息的有34枚,其中吐鲁番出土25、和田1、固原3、西安3、洛阳1枚,以上均为丝绸之路在中国境内的重要城市,说明当时拜占庭帝国的经济与文化影响沿陆路丝绸之路向东传播,且吐鲁番地区受这一文化影响极其突出。

类钱币式金片的研究价值还在于它们揭示出丝绸之路沿线地区各民族的风俗习惯。例如吐鲁番地区的金片出土时大多含于墓主口中,固原的3枚金片出土于身为粟特后裔的史氏家族墓群[4]。前者反映出吐鲁番地区的口含币葬俗,是研究该葬俗的传播与演变的重要证据[5],若将该地区墓葬出土的金片与萨珊波斯银币结合起来考察,则有助于了解金银两种贵金属在人们生活中的地位差异。而固原的金片表明粟特后裔或粟特人与金币的出现与传布有一定联系,林英结合文献中关于粟特“金钱”的记载,指出粟特人可能就是这种金片的制作者[6]。此外,这些金片也存在穿孔、镶环的现象,该现象在中国境内发现的拜占庭金币和仿制金币上也比较普遍,为考察这些当时人们对这些金币、金片的使用方法提供了依据。

然而,类钱币式金片的研究价值并不止于此,通过对金片形制的深入辨识与分析可以揭示出一些新的线索,这些线索可以为相关历史问题的研究提供新证据或新解释。

二

目前,我国境内出土的类钱币式金片上的图案绝大多数仿自拜占庭金币,一枚仿自萨珊波斯银币[7],还有3枚金片的图案难以断定仿制原型的归属[8],这说明拜占庭金币的形制图案被仿制的比例较高。同样的结论也可以从中亚、蒙古发现的同类型金片得出。据不完全统计,中亚地区发现的金片样式更为多样,形制差别极大,但总体上仿自拜占庭金币的金片所占比重最大[9]。蒙古巴彦诺尔突厥贵族墓出土的28枚金片中,7枚仿自萨珊波斯银币,21枚仿自拜占庭金币[10]。当进一步分析仿自拜占庭金币的金片图案时,可知原型主要为5~7世纪前半期发行的拜占庭金币,这与各地发现的拜占庭金币和仿制金币的类型一致,反映出这一时期频繁的东西往来。

鉴于金片上的图案并不完全相同,它们仿制的金币原型包括不同皇帝在位期间发行的货币样式,因此对于金片图案进行细分,可展现那个时期拜占庭帝国不同年代的对外影响。目前我国境内公开发表的仿自拜占庭金币的金片有29枚,按照形制的不同,可分为三类:

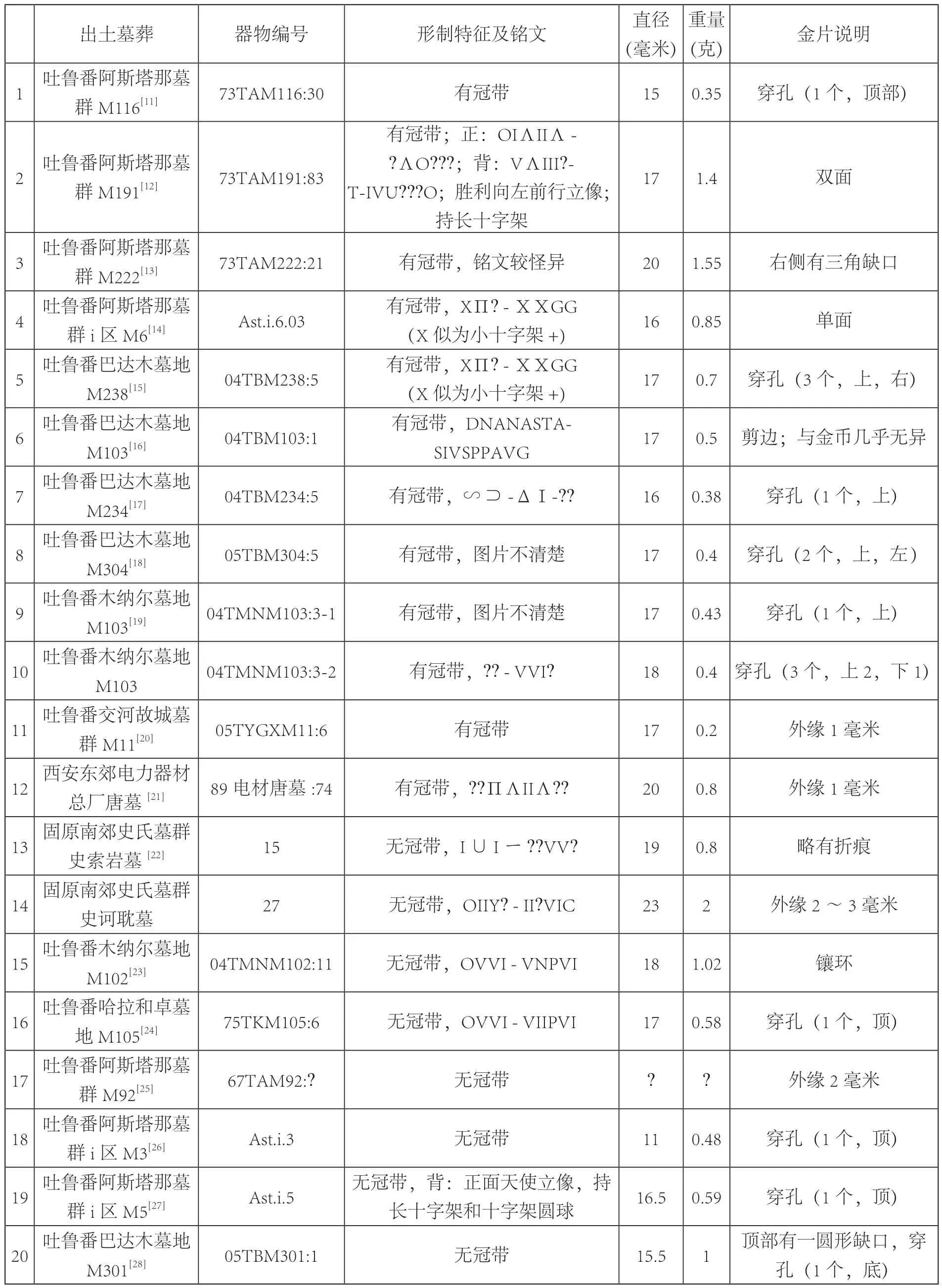

1. 3/4正面微侧胸像。这种图案的原型为5~6世纪初的金币索里得,通常为皇帝3/4微向左侧正面胸像,头戴冠盔,盔顶饰有羽毛;身着束腰外衣,外罩胸甲;右手持矛,矛头从右侧脑后露出,左肩处为盾牌,盾面图案为骑士持矛刺倒敌人像。目前公布出来的金片图片中,大致可归为此类的有20枚(表一)。

表一 形制为3/4正面微侧胸像的金片

这20枚金片的图案均为3/4正面微侧胸像,其中第1~12号为皇帝脑后有冠带,第13~20号为皇帝脑后无冠带,前者为5世纪初到498年的索里得正面样式,后者为498~538年间流行的索里得正面样式[29]。

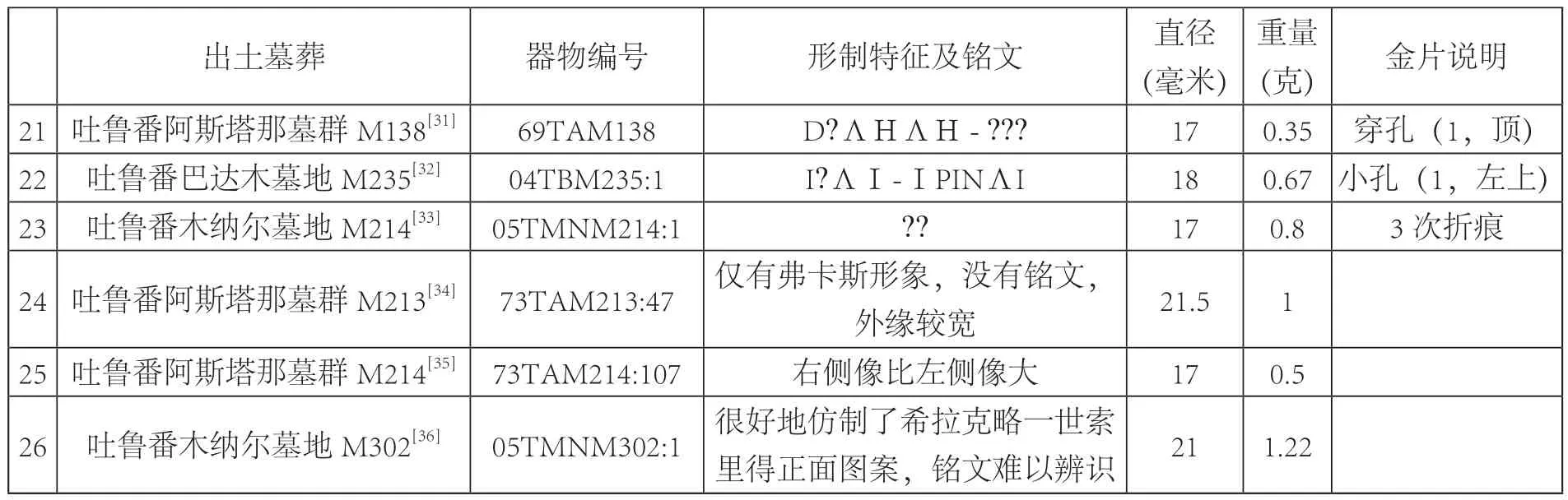

2. 正面胸像。538年以后拜占庭帝国的索里得全部采用正面像,金片上的图案可分为三种:第一、查士丁王朝中晚期(538~602年)采用的正面胸像,皇帝头戴冠盔,盔顶用竖线表示羽毛,王冠正中装饰有图案,通常为三叶草;两耳处有垂饰,垂饰分别用两条竖线或者垂珠表示。皇帝穿着的铠甲与5世纪相比变化不大,分为两层,身前左侧继续保留骑士刺敌像的盾牌,右手握顶部有十字架或胜利拟人像的圆球。第二、弗卡斯皇帝(Focus,602~610年在位)发行的金币正面胸像,皇帝头戴王冠,冠顶镶十字架,耳侧有垂饰;身着袍服,袍服左侧有平行竖线,中间圆球表示搭扣,袍服其它部分用曲线或波浪线表示。皇帝右手握十字架圆球。第三种为希拉克略一世(Heraclius I,610~641年在位)统治早期的金币正面胸像,即从613~625年采用的他与长子希拉克略·君士坦丁的并排形像[30],左大右小,均头戴顶部饰有十字架的王冠,耳侧有垂饰;身着袍服,搭扣在右肩。目前公布出来的金片图片中,正面胸像的有6枚(表二)。

3. 背面图案。金片图案除仿制上述拜占庭金币的正面图案外,还存在仿制背面图案的现象。1897年斯文·赫定在新疆和田发现的3枚金币中的一枚金片,图案为侧身向左前行的带翼胜利拟人像[37],属于5世纪初到519年的索里得背面图案样式[38]。

综合金片的三种图案类型,可知5~6世纪初的3/4正面微侧胸像图案被仿制比例最高,说明这一类型的货币及货币文化在东西方经济文化交流中的影响较大。中国境内发现的图案为正面胸像的金片虽然数量不多,但至少包含三种,说明这些时期的拜占庭货币及货币文化在东方也有相当影响。这也符合拜占庭帝国的政治经济发展特征,即:5世纪末6世纪初帝国货币稳定,经济繁荣,政治影响力较强。7世纪20年代因希拉克略一世东征的胜利,帝国在东方的影响得以重新确立。

三

若更为仔细地观察这些金片图案,可知即使模仿同一种金币形制,金片的仿制效果也千差万别。

有的金片图案十分精美,与原型几无差别,如表一第6号吐鲁番巴达木墓地出土的04TBM103:1金片[39](图一),虽然它只是薄薄的单面金片,但其图案与正式发行的拜占庭金币毫无不同。皇帝的头盔、铠甲、盾牌的造型清晰准确,一周铭文DNANASTA-SIVSPPAVG可轻易辨识。

表二 形制为正面胸像的金片

图一 吐鲁番巴达木墓地出土金片(04TBM103:1)

图二 吐鲁番阿斯塔纳墓地出土金片(73TAM191:83)左.正面 右.背面

有的金片图案虽轮廓清晰,但线条、细节与原型差别明显,如表一第2号吐鲁番阿斯塔那墓群出土的73TAM191 : 83金片[40](图二),虽然皇帝的头盔与胸甲用联珠纹清晰勾勒,但胸甲的前襟样式、皇帝脸部的些许畸形、明显前凸(上扬)的下巴均不符合拜占庭钱币的特征,而另一面的胜利右侧前行图与原型的差别就更为明显,胜利的发饰接近于6世纪普遍采用的正面站立天使像,背后的双翼像是收起叠加在身体上,无论是正背铭文都难以释读。再如固原南郊史氏墓地中史索岩与史诃耽墓出土的2枚金片[41](图三、四),均用实线线条勾勒出皇帝的头部,用一些曲线大致表示铠甲与盾牌。再如表二第25、26号两枚虽同为希拉克略一世金币的一大一小并排胸像,但05TMNM302 : 1[42](图五)的左侧皇帝脸型细长,以一圈弧形的圆点表示络腮胡;而73TAM214 : 107[43](图六)的左侧人像脸型方圆,没有络腮胡,而且明显年轻很多。

有的金片图案与原型差别极大。如第3号吐鲁番阿斯塔那墓群73TAM222 : 21金片[44](图七),图中皇帝头部所戴冠盔比较怪异,不是通常的三层弧线表示的头盔与王冠,而是似乎用锯齿形表现出王冠,颈部为半圆形,说明其衣饰完全不同于拜占庭钱币上的皇帝铠甲。故而,这枚金片上的图案是在拜占庭式的3/4正面微侧胸像基础上做出改动后的结果。皇帝的冠盔与服饰均发生变化,甚至脸部轮廓也明显改动,较宽的脸颊似乎反映出东方人的特征,但脑后的两条冠带仍然保留。类钱币式金币上图案风格表现得如此多样,反映出金片制作者和制作方法的多样性。

图三 固原史索岩墓出土金片

图四 固原史诃耽墓出土金片

图五 吐鲁番木纳尔墓地出土金片(05TMNM302:1)

图六 吐鲁番阿斯塔那墓群出土金片(73TAM214:107)

图七 吐鲁番阿斯塔那墓群出土金片(73TAM222:21)

这种情况并非孤例。蒙古巴彦诺尔突厥贵族墓出土的金片大多压痕极浅,线条杂乱,图案极难辨识,仅个别压痕清晰,图案易于识别[45]。若参考“东方货币数据库”网站[46]上中亚地区发现的金片,可知金片图案的种类更为多样,除了仿自拜占庭金币和萨珊波斯银币外,还会仿自中亚或印度北部地区曾发行过的货币,且仿制效果更是千差万别。仅以3/4正面微侧胸像为例,仿制出的金片有的只是用一些小圆点勾勒出的大致图案,甚至不能称其为联珠纹。有的皇帝肖像变形严重,冠盔明显过大,头部显得十分臃肿。

总体上,我国新疆以及蒙古、中亚等地出现的类钱币式金片图案种类繁多,制作千差万别,它们的制作与传播是当时当地人们生产活动的结果。金片图案选材与制作的多样性反映出当时这些地区的社会生活与生产技术特征的多样性。

然而,在呈现总体多样性的同时,类钱币式金片的制作还表现为集中性。在吐鲁番地区发现的金片中,出现金片形制几乎完全一致的现象。

首先,形制一样的两枚金片是表一第4号与第5号,分别是1915年斯坦因在吐鲁番找到的Ast.i.6.03[47]和2004年在吐鲁番发现的04TBM238 : 5[48](图八)。

Ast.i.6.03仅有单面图案,直径16毫米,重0.85克。04 TBM238 : 5金片同样仅有单面图案,共三个穿孔,顶部一个,右上角一个较大,左上角有一个穿孔的痕迹,但并未穿透。直径14.5毫米,重0.6克。

从金片图案上看,这两枚金片完全相同,均为典型的3/4正面胸像。皇帝的头盔、铠甲及右侧的盾牌都由均匀的联珠线条构成,头部上方王冠位置由七个较大的均匀圆球表示。皇帝脸部的脸颊也都明显隆起;左侧的右手线条清晰,握手姿势表现准确,难以找到矛柄,右耳后的冠带呈弯曲线垂直而下。相比之下,Ast.i.6.03的图片更为清晰,可见身前左侧的盾牌上的图案为一名骑士,构图略微复杂,马头较为显眼。两枚金片上的一周铭文也完全相同,可分辨出“XΠ?–ΧΧGG”(X似为小十字架)。

事实上,还有一枚金片也是这种图案,中国钱币博物馆曾征集到一些拜占庭金币式金片,其中标号为A的仿制金片与上述两枚金片的图案完全相同,直径18毫米,重0.67克[49],惜其图片并未公开发表。

其次,除上述三枚图案一致的金片外,在吐鲁番地区发现的金片中还有两枚高度相仿,即表一第15、16号金片。

15号金片为吐鲁番出土的04TMNM102 : 11[50](图九),该金片顶部镶有一环,直径14毫米,重1.02克;第16号金片为吐鲁番出土的75TKM105 : 6[51](图一〇),顶部穿有一孔,直径17毫米,重0.58克。从图片看,两枚金片上的皇帝脸型均较为瘦削,冠盔、铠甲、盾牌均与拜占庭帝国正式发行的金币索里得相差无几,冠盔由四条弧线构成,最上面三条由较为密实的联珠纹构成,头部上方有密实的大圆球;铠甲上部由斜线、弧线组成上襟,下方由数层实线夹两个圆球来表示。一周铭文所用符号读作“OVVI–VNPVI”。但 04TMNM102 : 11上的盾牌图案比较清晰,75TKM105 : 6上的盾牌图案仅隐约可见,两枚金片的盾牌形状均类似于80度三角形。

图八 吐鲁番巴达木墓地出土金片(04TBM238:5)

图九 吐鲁番木纳尔墓地出土金片(04TMNM102:11)

图一〇 吐鲁番哈拉和卓墓地出土金片(75TKM105:6)

上述5枚表明金片存在集中制作的情况,同样的模具可制作出图案完全一致的金片。但金片制作出来后的境遇并不相同:直径有大有小,有的被穿孔,有的被镶环,有的看似完整未遭二次破坏。这反映出它们在进入不同主人手中后,被以不同方式使用,或悬、或嵌于某些佩饰,最后又都作为墓主口含之物随葬。因此,金片制作存在批量生产现象,制作完成后被不同人群获得,具体用途略有差异,但最后的主人大都为吐鲁番当地居民,并因当地口含葬俗而再次共同作为随葬品入埋地下。

四

将上述5枚金片上的两种不同图案与拜占庭金币相比较,第二种图案差别不大,而第一种图案中的肖像有着突出的颧骨与较宽的脸颊,似乎表明该形制在中亚或东方某地被改良了。那么这样的改良现象是否确实存在?如果存在,是因何发生的呢?这样的疑问原本是无解的,但蒙古突厥贵族墓出土的一枚仿制金币却提供了新的线索。

图一一 蒙古巴彦诺尔突厥贵族墓出土金币(no.278)

这是蒙古突厥贵族墓出土的no.278号金币[52](图一一),该币直径23毫米,重2.92克[53]。此枚金币保存较好,有明显外缘。正面为皇帝3/4正面微侧胸像,头戴帽子式冠盔,冠顶呈锯齿状,锯齿上方有一圈联珠纹,似表现头盔;脸的两侧均有垂饰垂下,垂饰样式很像早期的条状冠带的冠尾。皇帝身着铠甲,铠甲结构由联珠纹构成,左肩处隐约似盾牌,盾牌上图案可能为骑士骑马像。铭文很小,似为ɔΠΟΠc -OΠV。背面为三级台阶与十字架,十字架的下柄处有一圆形压痕,两侧的空白处各有一颗八芒星,铭文“┛-ИOCΛHΛΓΟ”,难以释读;下侧铭文隐约可辨为“COΠO?”。

此枚金币的图案比较特殊。3/4正面微侧胸像为5世纪中期到6世纪初拜占庭金币索里得的常见形象,但这里的3/4正面微侧胸像却不同于拜占庭索里得的样式,最顶部的弧形联珠纹表现5世纪时皇帝所戴头盔;头部两侧垂饰则类似于6世纪时普遍采用正面胸像时皇冠的垂饰,其锯齿形则完全不见于拜占庭金币,不知从何仿制而成。正面图案可以看做是将5世纪与6世纪索里得正面印模中的皇帝肖像结合起来而制成的图案。背面图案中出现在十字架下柄处的圆点难以解释。通常下方的三阶台阶上方短横为十字架的组成部分,此枚金币上十字架却与这一短横相距甚远,呈现出一枚十字架立于四级台阶之上。左右空白处同时出现两颗八芒星也比较罕见。因此,根据上述关于金币印模的分析,可知此枚金币是在6世纪拜占庭金币索里得的正面胸像基础上,融入了“3/4正面微侧”像。

毫无疑问,这是一枚拜占庭式仿制金币,并不属于本文所探讨的类钱币式金片范畴,但其价值在于为金片的制作提供了确定的原型。前面提到过第3号金片73TAM222 : 21,这枚金片并不完整,右侧有三角状缺损,从图片看,这枚金片的图案为3/4正面微侧胸像,头戴帽子式冠盔,冠顶似呈锯齿状,锯齿上方隐约有联珠纹;脸的右侧有垂饰垂下,左侧恰好是缺损的三角区域。

若将这枚金片与上述仿制金币的正面进行对比,就会发现两者高度相似,特别是冠盔的式样、锯齿纹、锯齿纹上方的联珠弧线以及脸右侧似90度折下的垂饰,几乎如出一辙。显然,这枚金片是以与蒙古突厥贵族墓出土no.278同样的金币为模板仿制而成,且略有差异:金币边缘的铭文在金片上完全缺失;除冠盔顶部的联珠纹外,铠甲以及冠盔其它由联珠纹构成的图案全部变成较粗的实线。因此,相较而言,金片的图案显得更加粗糙。

新疆吐鲁番发现的这枚金片证明在新疆或者中亚地区存在着与蒙古突厥贵族墓出土的no.278同类型的仿制金币,而这类金币在各地的流传和再仿制说明它们具有较强的流通性,也就是说在中亚的某个地区会专门制作、使用这种具有双面不同印模、品质较高的金币,即说明这种从外观上具有拜占庭金币特征的仿制金币可用于商贸交换。

因此,拜占庭金币的形制在东方确实存在着被改良的现象,且金片上的多种图案说明改良现象相当普遍。那么金片图案表现出的这种改良是否因金片模具制作而产生呢?或者说是否因模具制造者技艺不够精湛,依据拜占庭金币制作的金片模具不够准确,打压出的金片图案才变形扭曲呢?对此,目前没有资料能够否认这种可能。但吐鲁番阿斯塔那墓群出土的73 TAM222 : 21与蒙古突厥贵族墓出土no.278仿制金币的事例表明,金片模具的制作者中有的技艺十分精湛,能准确刻画出所仿金币的全部特征,完全呈现仿制原型。同时,73 TAM222 :21对仿制金币形制的模仿,揭示出金片仿制的对象不仅仅是拜占庭帝国官方发行的金币,还包括各式各样的拜占庭式仿制金币。这或可解释为在这些地区拜占庭式仿制金币与拜占庭金币具有同样的功能:用于流通或作为金片制作时的模板。

综上所述,丝绸之路沿途考古所发现的类钱币式金片是研究丝绸之路上的经济文化交流及货币的重要资料。它们不仅表明吐鲁番等金片发现地区在东西方经济文化交流中的地位,揭示吐鲁番地区的口含币葬俗,还展示出拜占庭帝国早期到7世纪前半期的社会经济与对外影响力的变迁,反映出丝绸之路沿线地区人们社会生活的多样性与货币文化的融合。因此,对类钱币式金片的研究,不仅拓宽了丝绸之路钱币的范围,还呈现出了东西方经济文化交流的深度。

[1]在西方古币学界,这种金片通常表示为“bracteates”,但该词意指“具有单面图案的金片”,具有双面图案的金片被天然地排除在外。然而,通过对此类金片的收集整理后发现,双面图案与单面图案的金片在大小、重量上几无二致,有的甚至更轻,均脆弱得难以用于流通,故而当归为一类。目前已知绝大多数金片仿自拜占庭金币,但有时也仿制萨珊波斯银币或者其它类型货币。

[2]鲁里鹏.吐鲁番阿斯塔那古墓葬群发掘墓葬登记表[J].新疆文物,2000(3/4):215-243.

[3]Wang, H. Money on the Silk Road, the Evidence from Eastern Central Asia to c. AD 800[M]. London: the British Museum Press, 2004:239.

[4]罗丰.中国境内发现的东罗马金币[C]//荣新江,李孝聪.中外关系史:新史料与新问题.北京:科学出版社,2004:49-78.

[5]a.小谷仲男著,王维坤,刘勇译.关于死者口中含币的习俗——汉唐墓葬中的西方因素(一)[J].人文杂志,1991(5):129-138.b.小谷仲男著,王维坤,刘勇译.关于死者口中含币的习俗——汉唐墓葬中的西方因素(二)[J].人文杂志,1993(1):81-100.c.李朝全.口含物习俗研究[J].考古,1995(8):54-60.d.王维坤.隋唐墓葬出土的死者口中含币习俗溯源[J].考古与文物,2001(5):76-88.e.王维坤.丝绸之路沿线发现的死者口中含币习俗研究[J].考古学报,2003(2):61-82.f.罗丰.北周史君墓出土拜占廷金币仿制品析[J].文物,2005(3):58-66.g.余欣.冥币新考:以新疆吐鲁番考古资料为中心[J].世界宗教研究,2012(1):176-185.h.郭云艳.吐鲁番地区出土的口含币葬俗源起分析[C]//吐鲁番学研究(古代钱币与丝绸高峰论坛暨第四节吐鲁番学国际学术研讨会).上海:上海古籍出版社,2015:63-72.

[6]林英.唐代拂菻丛说[M].北京:中华书局,2006:75-145.

[7]同[4]:169-171.

[8]a. W.C. White. Byzantine Coins in China[J]. Bulletin of the Royal Ontario Museum of Archaeology, No. 10[1931], pp.9-11. b. 储怀贞,李肖,黄宪.吐鲁番巴达木墓地出土的古钱币[J].新疆钱币,2008(3):49.

[9]A. Naymark. Sogdiana, Its Christians and Byzantium: A Study of Artistic and Cultural Connections in Late Antiquity and Early Middle Ages[D]. Bloomington: Indiana University,2001.

[10]a.郭云艳.论蒙古国巴彦诺尔突厥壁画墓所出金银币的形制特征[J].草原文物,2016(1):115-123. b. Ochir,A., L. Erdenebold. Archaeological Relics of Mongolia, VII:Cultural Monuments of Ancient Nomads[M], Ulaanbaatar,2017:219-232.

[11]a.同[2]:199.b.伊斯拉菲尔·玉苏甫,安瓦尼尔·哈斯木.新疆博物馆馆藏古钱币述略(续)[J].新疆钱币.2008(1):5.表1、2中的直径引自a,重量引自b.

[12]同[2]:200.

[13]同[2]:207.

[14]同[3]:239.

[15]吐鲁番市文物局,吐鲁番学研究院,吐鲁番博物馆.吐鲁番晋唐墓地——交河沟西、木纳尔、巴达木发掘报告[M].北京:文物出版社,2019:273-274,彩版42.1.

[16]同[15]:151,彩版41.1.

[17]同[15]:262-263,彩版41.3.

[18]同[15]:324-325,彩版42.4.

[19]同[15]:76,彩版14.2-3.

[20]同[15]:22-23,彩版3.1.

[21]张全民,王自力.西安东郊清理的两座唐墓[J].考古与文物,1992(5):55-56.

[22]a.罗丰.固原南郊隋唐墓地[M].北京:文物出版社,1996:34-37,59-61,彩版16-17.b.罗丰.固原隋唐墓中出土的外国金银币[M].胡汉之间——“丝绸之路”与西北历史考古.北京:文物出版社,2004:169-170.关于13、14两枚金币,发掘报告中对它们的文字描述与图版存在矛盾,文字描述中史诃耽墓出土的金片“外缘较宽,有一周弦纹”,而史索岩墓所出金片“边缘有剪痕,……上下均有一圆形穿孔”,此处以文字记录为准。

[23]同[15]:66-67,彩版14.1.

[24]a.新疆文物考古研究所.吐鲁番阿斯塔那—哈拉和卓墓地[M].北京:文物出版社,2018:221.b.张忠山.中国丝绸之路货币[M].兰州:兰州大学出版社,1999:12.

[25]新疆维吾尔自治区博物馆.吐鲁番县阿斯塔那——哈拉和卓古墓群清理简报[J].文物,1972(1):11.

[26]同[3].

[27]同[3].

[28]同[15]:319,彩版42.3.

[29]P. Grierson, M. Mays. Catalogue of Later Roman Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection[M]. v.1. Washington D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1992:6, 66.

[30]A.R. P. Bellinger. Grierson. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection,vol. II (part 1), Phocas to Theodosius III, 602-717[M]. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993:246-251.

[31]同[25].

[32]同[15]:264-266,彩版41.4.

[33]同[15]:94-96,彩版15.2.

[34]同[2]:205.

[35]同[2]:206.

[36]同[15]:112-113,彩版15.3.

[37]G. Montell. Sven Hedin’s Archaeological Collections from Khotan[J]. Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. 1938. X(2): 94-95, 112, Pl. VII.

[38]同[30]:36.

[39]同[15]:彩版 41.1.

[40]孙江红,阿迪力·阿布力孜.含在唐代人口中的东罗马金币(组图)[EB/OL].[2020.03.20]http://roll.sohu.com/20130328/n370715366.shtml.

[41]图片由固原博物馆提供。

[42]同[15]:彩版 15.3.

[43]图片由中山大学林英教授拍摄提供。

[44]图片由新疆维吾尔自治区博物馆提供。

[45]同[10]b.

[46]“Gold imitations of Byzantine Style”, in ZENO.RU – Oriental Coins Database[EB/OL].[2019/10/15]:https://www.zeno.ru/showgallery.php? cat=11184.

[47]大英博物馆.Ast.i.6.03金片[EB/OL]. [2016/7/14]. https://research.britishmuseum.org/search_results.aspx?searchText=byzantine+gold

[48]同[15]:彩版 42.1.

[49]金德平,于放.考说在中国发现的罗马金币——兼谈中国钱币博物馆22枚馆藏罗马金币[J].新疆钱币(中国钱币学会丝绸之路货币研讨会专刊).2004(3):53.

[50]同[15]:彩版 14.1.

[51]新疆维吾尔自治区文物局.丝路瑰宝:新疆馆藏文物精品[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2011:91.

[52]图片由蒙古科技大学额尔登宝力道教授(Erdenebold)提供。

[53]同[10]b:232.