海上高效混叠采集参数优化设计

李培明 宋家文 柳兴刚 马 竹 马渊明 王文闯

(①中国石油集团东方地球物理公司,河北涿州072751;②东方地球物理公司物探技术研究中心,河北涿州072751;③东方地球物理公司采集技术研究中心,河北涿州072751)

0 引言

为了满足高精度地震勘探的需求,陆上和海上高效地震数据采集新技术不断涌现,先后出现了交替扫描[1]、滑动扫描[2]、同步激 发滑动 扫描[3]、独立同步激发[4-6]、超高效混叠采集[7]、动态滑动扫描[8]等高效采集技术,且采集效率不断提高,并在中东和北非等地区获得广泛的推广应用。这些技术,尤其是高效混叠采集(high-productivity blending acquisition,HPBA)技术极大地提高了地震数据采集效率,缩短了勘探周期,降低了采集成本。但由于震源激发时间间隔较短,导致来自不同激发源产生的地震波发生混叠,严重影响原始地震数据信噪比及其成像质量。因此,混叠采集数据需要经过后期混叠分离处理,将不同激发源产生的混叠信号相互分离,形成无邻炮干扰的炮检道集,已成为高效混叠采集数据处理的重要环节。

目前,混采数据分离方法,无论是基于去噪的方法,还是基于稀疏反演的方法,都是充分利用数据在某种域内有效信号的连续性与混叠噪声的随机分布的特征。去噪类分离方法[9-17]是利用邻炮混叠干扰在共检波点道集或共炮检距道集等非共炮道集上的随机特征压制混叠噪声,但当地震数据混叠度较高时,直接去噪法会损伤有效信号,信噪分离保真度较差。基于稀疏反演类分离方法[18-26]主要是利用信号在变换域中的稀疏性,在迭代过程中通过不断收缩阈值,逐步提取有效信号,并消除由信号预测得到的混叠噪声,改善信噪分离效果。由于有效信号的连续性与混叠噪声的随机性将直接影响数据分离的效果,为了确保混叠采集数据得到高质量的分离,同步激发震源的激发时间与空间分布的随机性至关重要。

影响有效信号连续性、混叠噪声随机性的两个最重要采集参数是最小同步激发船间距离和激发颤动时间(dither time),但目前鲜见相关文献。Beasley[27]提出远距离同步激发高效混采技术以提高采集效率。Hampson等[28]通过设置随机颤动延迟时间提高激发时间的随机性。王汉闯等[29]从理论上研究了基于稀疏性的地震数据高效采集方法,提出了规则多源随机检波点、随机多源规则检波点、随机多源随机检波点等三种高效采集及相应数据重建方案,但未研究具体如何设计相关参数。同时,若通过野外采集试验确定采集参数,会带来巨大的经济成本和时间成本的问题,因此有必要探究室内模拟混叠确定采集参数的方法。

本文提出一种基于实际/正演数据混采模拟与数据分离的高效混叠采集参数设计优化方法,针对各待选采集参数,利用无混叠实际/正演数据模拟野外混叠采集数据,经数据分离后与未混叠数据进行对比分析,定性/定量评价、优选混采参数,为野外混叠采集提供了一个切实可行的采集参数优化设计方法。该方法成功应用于阿联酋ADNOC公司海上混叠采集项目中,取得了很好的应用效果,证明了该方法的有效性与实用性。

1 技术路线

混叠采集数据需要通过混叠分离处理才能将不同激发源产生的混叠信号相互分开,形成无邻炮干扰的炮检道集。而目前可使用的基于去噪和基于反演的两类混采数据分离方法,都是利用数据在某种域内有效信号的连续性与混叠噪声的随机分布特征。因此,为了高质量地分离混采数据,需要在实际施工参数设计时,尽可能地确保同步激发震源的激发时间与空间分布的随机性。

为了在室内实现对施工参数进行科学合理的优化设计,确保后期数据分离的质量,本文提出基于无混叠实际/正演数据模拟混采优选采集参数的技术路线。该方法是利用已采集的无混叠数据或正演数据,根据几套候选的混叠施工参数,模拟实际混叠采集数据;然后利用适当的混叠分离方法对模拟的混叠数据进行分离;通过对比、分析分离结果以及与实际未混叠数据的残差,优选最佳混叠采集参数。其具体流程如图1所示。

首先根据野外激发与接收装备的配置划分作业片区,并设计行进轨迹,确保片区内激发源满足最小激发间距与空间分布随机性要求;基于常规无混叠采集激发时间信息设定同步混叠激发时间,模拟野外采集的自然随机性,同时可采用颤动时间进一步增强激发随机性;根据模拟的激发时间对实际无混叠数据做混叠模拟;然后利用适用的混叠数据分离方法分离模拟混叠数据,并根据分离结果与实际结果的差异,分析确定拟采用的最小同激发源/船间距、颤动时间。

图1 高效混采施工参数设计流程

2 混叠数据模拟与采集参数优化设计

中国石油集团东方地球物理公司2018年中标的ADNOC海上项目是迄今全球最大三维地震采集项目,其作业区域大于30000km2。项目采用两边激发的平行观测系统,采集炮道密度高达3000万道/km2,总激发炮数高达1亿。如果采用传统的单船单源/双源激发、无混叠采集方式,一般日效为8000炮,需要3个地震队10多年时间才能完成。而甲方希望在4.5年时间内完成所有工作量,只有应用同步激发和单船多源高效混叠采集模式,作业效率提高数倍才能实现该目标。为了在提高采集效率的同时,确保混采数据分离的质量,在目标区内选取了一块前期采集的OBC无混叠资料,利用前述高效混叠采集参数优化设计思路,对该项目的气枪高效混叠激发采集参数进行了详尽分析、论证。

2.1 数据准备与分析参数设计

为了使模拟分析参数更适用于拟进行高效混采区块,应首选该工区前期采集数据,或选用勘探目标和地表情况与其相近区域的无混叠数据,并收集实际激发时间等辅助数据,设计作业分区、航行轨迹、最小同步激发船间距离和颤动时间等参数。

2.1.1 选取无混叠地震数据并收集相关信息

首先收集、选取与目标区相近的无混叠地震数据及相应的激发GPS时间等信息。根据实际数据采集所用观测系统,在满覆盖区选取一段可供分析的接收线、所有相关炮点数据及相关信息。

由于该项目拟采用于基于反演的混叠数据分离方法,一般是在共检波点道集上做混叠分离,因此根据实际数据采集所用观测系统,在满覆盖区选取一段可供分析的接收线及所有相关炮点。从图2可知,本实例选取接收线号(RL)为6520、检波点号(RP)为2450~3091范围内所有检波点数据,与所选检波点相关的炮点范围达28km×12km,炮线号(SL)为2210~3300,炮点号(SP)为6280~6760。

图2 选取接收线与炮线范围示意图

2.1.2 设计作业分区、航行轨迹、最小同步激发船间距离与颤动时间

根据所选取炮点范围与工区投入的激发装备数量,并考虑双源与单源船的作业效率,对模拟区域进行作业分区。由于该项目拟采用两艘双源船和两艘单源船施工,因此准备分4个区块进行作业。考虑双源船可同时激发两条炮线,而单源船只能逐次激发一条炮线,故双源船施工效率比单源船高一倍,其作业面积也应比后者大一倍。

根据探区情况、观测系统、装备投入与激发时间的随机性、海洋环境等,设定了4种候选的同步激发船间距离:4、6、8、10km,5种候选的颤动时间:0.2、0.3、0.4、0.5、0.6s。这两种候选参数组合而形成20种施工方案,产生20套模拟GPS时间、模拟混叠数据,可供采集参数优化分析。

2.2 野外特征保持的模拟激发GPS时间生成方法

激发时间的随机性是影响混叠分离效果的重要因素。由于野外数据采集过程中,受多种因素影响,激发时间间隔总体上较为随机。如海上因激发船行进速度受自然环境(潮流大小方位、风力风向、天气、能见度、水深、航行障碍物等)、船本身(船动力、船体大小、转向精度、转弯半径、气枪沉放深度、浮体偏移等)、设备精度(GPS、RGPS、电罗经、姿态传感器等所有与枪阵组合中心坐标计算有关的设备误差)、人为因素(水手的操作熟练度、操作习惯、特点等)及其他可能造成船速变化(船行进轨迹、施工路线变化)等多种因素的影响,激发时间间隔会在一定范围内变动,就自然形成一种近似随机分布。图3是工区内一艘双源船和一艘单源船的激发时间间隔统计图,可见单源船激发间隔约为12s,双源船激发间隔约为6s,并存在随机分布特征。

图3 实际炮间时差直方图

因此,充分地利用无混叠情况下实际激发的GPS时间,能模拟出更符合实际的混叠激发GPS时间。主要包括下述三个部分。

2.2.1 调整原始炮间时差

基于工区的原始导航数据,将现场采集前后连续两炮的实际激发GPS时间相减,得到整个模拟区域内所有激发点间的原始炮间时差,并剔除异常炮间时差。

图4 原始与调整后炮间时差对比

为了实现混叠,可根据拟用的激发时间间隔将原始炮间时差缩小一定的比例,使其小于无混叠记录长度。图4是炮间时差对比图。该项目无混叠采集时采用的激发时间间隔:单源约12s,双源约6s,记录长度为5s。为了使其发生混叠,将炮间时差缩小一倍,可见原始炮间时差(蓝色点)在剔除异常炮间时差后主要分布在10~14s之间;而调整后的炮间时差(绿色点)主要分布在5~7s之间,且调整后的炮间时差能够很好地保持原施工过程中存在的时间变化趋势。

2.2.2 计算调头时间

统计工区内参与模拟的所有炮点的激发船调头时间,并做相应的压缩,或根据需要做适当调整。

2.2.3 生成模拟激发GPS时间

在各个作业片区内,按照每艘船的航行轨迹,将炮间时差累加(在激发船调头处,应累加调头时间),得到每个炮点的激发GPS时间。为了进一步加大激发时间的随机性,可将每一炮的激发时间再增加一个随机时间扰动,形成最终的模拟激发GPS时间。图5为炮间时差+颤动时间的统计直方图,增加颤动时间明显地改善激发时间分布的随机性。且随着颤动时间的增大,炮间时差由集中到分散,趋于正态分布。

2.3 混叠数据模拟方法与分离效果

根据波动理论可知,高效混叠采集的多源地震数据实际上是常规单源地震数据的线性叠加,其叠加算子就是多源的混合算子。因此,各个检波点接收到的多震源混合记录可表示为[19]

式中:d是混叠采集数据;m是无混叠数据;Г是混叠算子,记录了震源的激发时间和位置信息。

针对具体的某个接收节点数据,将与该节点对应的所有炮的数据,按模拟的激发GPS时间进行叠加,便可生成该接收节点的混叠数据;然后,利用适当的方法对模拟混叠数据进行混叠分离,得到基于某一套采集参数模拟混叠数据的分离结果。由于混采数据分离方法将直接影响高效混叠采集数据分离的效果,为了客观地分析优选的施工参数,一般应选用一种分离效果好且保真度高的混叠数据分离方法。本文选用基于稀疏反演的混叠分离方法。

图5 炮间时差+颤动时间直方图

图6 共检波点道集混叠模拟与分离结果对比

图6展示了共检波点道集混叠模拟与分离结果(其中船间同步激发距离为6km,颤动时间为0.3s)。可以看出图6b混叠后的共检波点道集比图6a无混叠数据增加了很多来自于其他同步激发源的干扰,而且由于激发时间的随机性,它们表现出典型的随机噪声特征。图6c是混叠分离后的共检波点道集,图6d是无混叠与混叠分离道集之差,可通过对比分析此差异,评判不同采集参数的优劣。

图7是共炮点道集混叠模拟与分离结果对比(其船间同步激发距离和颤动时间同图6)。可见混叠后的共炮点道集(图7b)比无混叠数据(图7a)增加了一些相干同相轴,这些貌似有效信号的同相轴来自于其他同步激发源。图7c是混叠分离后的共炮点道集,图7d是无混叠与混叠分离道集之差,可以看出分离后炮集与真实的无混叠数据之间的残差很小。

图8、图9分别为图6、图7对应的无混叠与混叠分离后的共检波点道集、共炮点道集频谱对比,可见无论是检波点道集,还是炮点道集的无混叠与混叠分离后的频谱,两者在3~110Hz频段内基本一致,仅在低于3Hz或大于110Hz的频谱上出现微弱差异(小于-40dB),表明信号分离的保真度很高。

图7 共炮点道集混叠模拟与分离结果对比

图8 无混叠(红)与混叠(蓝)共检波点道集分离后的频谱对比

图9 无混叠(红)与混叠(蓝)共炮点道集分离后的频谱对比

2.4 采集参数优化分析

影响混叠分离效果的主要施工参数有激发源数量、同步激发源间距及激发时间的随机性等。为了保证分析工作的客观性与科学性,须确保影响因素的唯一性,即分析某一参数影响时,先固定其他因素。根据此前预设的4种候选同步激发船间距离(4、6、8、10km)和5种颤动时间(0.2、0.3、0.4、0.5、0.6s),从其组合的20种施工方案可得20套模拟混叠数据;通过分析评价这20套数据混叠分离后的效果,优选出最佳同步激发间距和颤动时间。

2.4.1 最小同步激发船间距离

激发源空间分布的随机性是影响混叠分离效果的主要因素,理论上,只要保证各激发源空间分布的随机性,对同步激发船间距应无太多限制。但在海上多船采集时,常采用追逐放炮方式。由于前后两个激发源间距变化不大,随机性较差,因此需拉开适当间距,造成接收能量的差异,更有利于混叠数据的高保真分离。本节主要聚焦于优化分析最小同步激发船间距离,以更好地满足分离保真度要求。

在固定颤动时间(如±0.3s)前提下,根据工区情况设计了拟用的4种同步激发船间距离(4、6、8、10km),得到4种激发GPS时间;据此GPS时间将实际无混叠数据做混叠模拟,得到4套混叠模拟数据;然后对混叠模拟数据进行分离,并定性比较或定量分析分离数据的保真度,优选该工区的最小同步激发船间距离。

定性分析道集、频谱差异:比较不同同步激发船间距离对应的分离后检波点道集(图6)、炮点道集(图7)及其频谱(图8、图9),与无混叠数据的一致性与差异大小,定性地优选适于该区的最小同步激发船间距离。

定量分析残差均方根振幅、频谱差异:计算混叠炮分离后数据与无混叠数据的残差均方根振幅,比较不同最小同步激发船间距离的无混叠数据的振幅与残差均方根振幅比值的大小。该比值越大,说明分离的保真度越高,则该参数就越好。图10展示了4、6、8、10km等4种不同的最小同步激发船间距离时的比值,总体上分离的残差逐渐变小,但可以看出这4种距离对应的分离残差相近,4km与10km时真值与残差的比值仅相差0.7dB。综合考虑施工效率,选取适用间距为6~8km。

图10 分离效果随同步激发船间距离的变化

同样,可定量分析4种同步激发船间距离对应的混叠分离后频谱与无混叠数据频谱的差异,优选较佳的同步激发船间距离。最后,通过综合分析不同同步激发距离的分离后炮检点道集与频谱的保真度、残差均方根振幅的差异,确定最佳的最小同步激发船间距离。

2.4.2 颤动时间

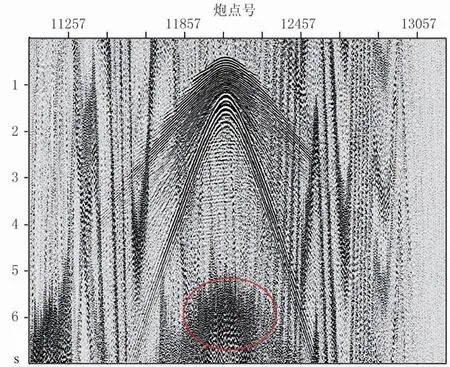

激发时间分布的随机性是影响混叠分离效果的另一主要因素。在陆地野外地震采集过程中,由于受地表、车辆性能、驾驶员操作水平与习惯等多种因素的影响,激发随机性很强。在海上由于激发船的行进速度受自然环境、船本身、设备精度、人力等多种因素的影响,连续激发时间间隔总体上呈随机分布,这种自然随机性大多能满足混叠分离的需要。但在海上混叠采集,尤其是使用单船多源情况下,因前后两个激发点间距较短,若海况条件较好,采集过程中自然引起的颤动不大,则造成单船双源激发的相互干扰在共检波点域中相干性较强,不利于后续混叠数据分离,因此,常采用在正常激发时间间隔上增加一个颤动时间,这样可以使激发时间更具随机性。图11为多源激发的共检波点道集,红圈中的干扰是双源船中的另一个激发源形成的混叠噪声,颤动时间的大小直接影响噪声的分布范围,进而影响混叠分离效果。

图11 单船双源混叠噪声

按照最小同步激发船间距离的分析方法,首先固定最小同步激发船间距,根据探区自然扰动、单船多源情况,设计拟采用的颤动时间(0.2、0.3、0.4、0.5、0.6s)。因需要分析4种不同的同步激发船间距离,故得到20套不同混叠模拟数据。通过对这20套模拟混叠数据分离后炮检道集和频谱的保真度做定性定量分析,最终得到适用于该区的颤动时间。

图12为20种不同采集参数对应的真值与残差比(即保真度)随激发颤动时间的变化统计,可见最小同步激发船间距离大于4km时,其保真度随颤动时间增加逐渐变好,但最小同步激发船间距离在6~10km时,保真度随颤动时间的变化不大,说明自然引起的激发时间扰动的随机性已很强,0.2~0.6s的颤动时间都能保证混叠分离的保真度达到26.8dB以上,满足了混叠数据分离的要求。

图12 分离效果随激发颤动时间的变化统计

3 实际应用效果

为了能在合同期内保质保量地完成迄今全球最大的一次性招标ADNOC公司海上三维地震采集项目,必须在确保混叠数据分离质量的前提提高野外数据采集效率。根据本文所提方法,充分利用该区前期已采集的OBC无混叠地震数据、激发时间间隔等信息,对该项目的混叠采集参数进行了详尽的分析论证。

根据项目拟采用的观测系统、炮线长度和激发船数量,预选了4种同步激发船间距离(4、6、8、10km)。为了增加激发时间的随机性,尤其是单船双源激发的随机性,预设5种颤动时间(0.2、0.3、0.4、0.5、0.6s)。通过对这两类参数组合的20套模拟混叠数据的分离结果与无混叠数据的定性/定量分析,最终优选出采用4船6源、最小同步激发船间距6km、颤动时间范围0.3s的高效混叠激发施工方案,并得到了甲方的认可。

该高效混叠激发方案极大地提升了作业效率,平均日效超过22000炮,最高日效近40000炮,大幅度缩短采集作业时间,并获得了高质量的地震采集数据与混叠分离结果。图13为实际采集的共检波点道集分离前、后结果,可见实际采集的原始共检波点道集(图13a)中存在很多随机噪声,这些都是同步激发源在该检波点产生的干扰,尤其是5~7s间干扰异常严重,主要来自双源船激发造成的干扰。但在进行混叠数据分离后,较好地消除了其他激发船和本船的混叠激发产生的邻炮干扰,得到了较干净、保真的无混叠噪声的共检波点道集。图14显示了共炮点道集混叠分离前后的结果,可见分离前混叠炮集(图14a)中存在较多缘自其他激发船和本船的混叠激发产生的相关噪声,经过混叠数据分离处理后,这些邻炮混叠产生的相干噪声得到了很好的压制。图15展示了混叠分离前、后的纯波叠加剖面,其中图15a上可见很强线性干扰噪声,但在混叠分离后剖面(图15b)中这些源自同步激发的混叠噪声被很好地压制。

图13 共检波点道集混叠分离前(a)、后(b)对比

图14 共炮点道集混叠分离前(a)、后(b)对比

图15 混叠分离前(a)、后(b)的叠加剖面对比

4 结论

高效混叠采集技术极大地提高了地震采集日效,但其同步激发源空间距离与激发时间间隔的随机性直接影响混叠数据分离效果。本文提出的基于实际数据混采模拟与数据分离优选理想的最小同时源间距、激发颤动时间等采集参数的方法,巧妙地利用了实际常规采集数据的激发时间,设计混叠采集的模拟激发时间,模拟混叠数据;再分析评价混叠分离结果与真实无混叠数据的差异,优化采集参数。实际数据模拟与分析证明了该方法的有效性与实用性,为优选野外混叠采集参数提供了切实可行的方法。实际应用表明:该高效混叠采集参数设计方法可在确保采集数据质量的前提下优选采集参数,大幅度提高采集效率。