领读、伴读、悟读,整本书阅读的有效策略

唐君

【摘要】针对当前阅读教学急功近利、教师指导力不够、学生阅读力低下的现状,制定明确、清晰、科学的整本书阅读指导策略势在必行。“读前导读领读、读中推进伴读、读后提升悟读”的阅读指导系统,把切实提升教师阅读指导力作为第一目标,走实阅读指导的三个阶段,最终达成学生阅读力的有效提高。

【关键词】整本书阅读 阅读指导策略 阅读力

当前的阅读教学指导工作存在着许多怪相:急功近利,以做题代替阅读,学生阅读力得不到提高,教师对学生阅读指导力不够。过多地强调理解、感悟、渗透、熏陶、内化等这些说不清道不明的概念,而少有明确性、清晰化,技术层面的阅读指导策略,这也是中小學语文教师在推进整本书阅读实践过程中普遍存在的问题。鉴于以上的认识,我们提出了“读前导读领读、读中推进伴读、读后提升悟读”的课外阅读指导支持系统,并开展三个层次的课型研究,旨在提升教师阅读指导力的同时,走实阅读指导的三个阶段,让学生想读、会读、“悦”读。

一、领读,让学生想读

教师利用各种契机,创设各种阅读情境,用自身独特的语言,给学生建立一幅流光溢彩的阅读画卷,让他们对各类阅读产生向往。这就是想读。读前导读领读课,一要做到找准切入点,二要引导学生找到正确的阅读方法。

1.找准切入点

(1)从封面、封底切入。封面是一本书的“名片”,引导学生根据封面中的书名、插图、去推测这本书的主要内容、主要场景等。引导学生阅读封面的作者、简评,封底的书评、推荐语等信息,可以从侧面对一本书有一个大概的了解。对于名家名著,还可以从介绍作者、讲述作者创作故事的背景切入。

(2)从目录切入。对于故事性强的书籍,可以从三个梯度来阅读目录:先通读目录,了解作者写这本书的一般思路;再关注目录中出现的人物或者地点等,猜测人物的关系和发生了什么样的故事;最后根据目录之间的关联勾勒出一本书的脉络和结构。

(3)从片段切入。选择一个或者几个相对独立、有趣,较为经典的片段提供给学生,进行潜入式阅读,或者在片段空白处进行思维延伸、发散,适时设置悬念,激发学生的阅读兴趣。

(4)从相关影视作品切入。对于一些有改编影视作品的经典书目,可以从组织观看相关作品切入,帮助学生建立对其中的人物、故事、场景的初步认识,降低阅读难度,激发阅读的愿望和兴趣。

2.引导阅读方法

针对不同题材、不同形式的作品,教师可以引导学生采用通读全书、略读章回、精读细节、研读主题、共读分享、参读资料、批注式阅读、测试式阅读、延伸拓展式阅读、对比式阅读等不同的阅读方法。

二、伴读,让学生会读

以主题式阅读任务为抓手,以阅读策略的实施为推力,帮助学生走实由薄到厚的阅读过程。具体来说,从情节概括、人物评价、主题概述、艺术特色、作品思想及表现形式等方面提供给学生不同的主题研读任务,利用提取信息、提问、可视化、预测、比较、联结等阅读策略,供学生参考、选择并完成。

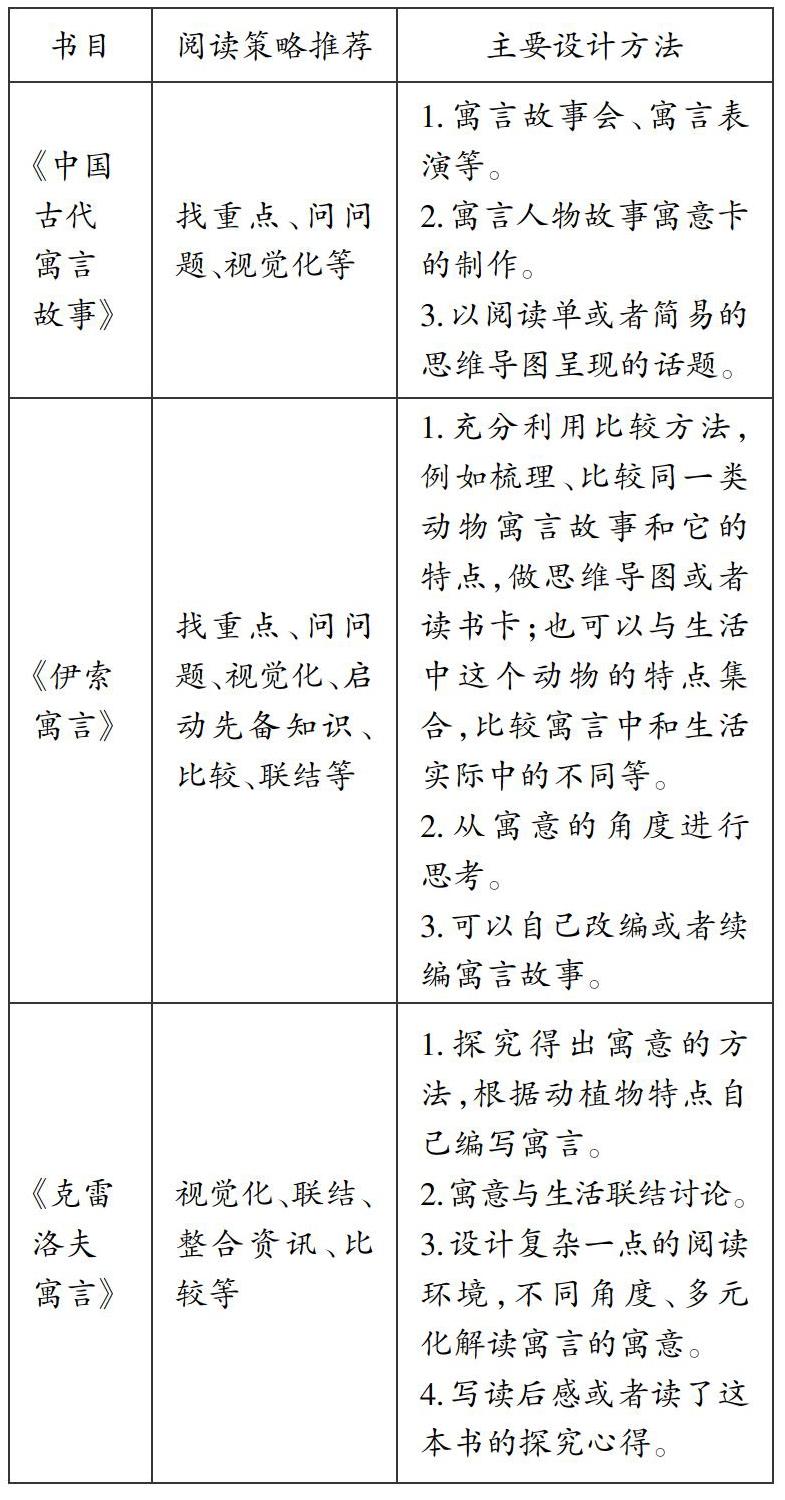

例如:在部编版教材中寓言类书籍的整本书阅读中,我们采用阅读策略伴读推进法:

这个过程是学生阅读指导支持的关键,也是衡量教师阅读指导力的重要体现。所以对于教师来说,要通过自我学习,修炼阅读技能,要坚持在长期的各类阅读实践与陶冶中,形成支持学生阅读指导能力提高的专业素养,凸显教师阅读指导的力量。

诗歌、散文、小说、传记、戏剧、科普等不同类别的读物,表现手法和表达方式都不同,课程标准中阅读目标不一样,研读任务的设计也不尽相同,需要教师研究并准确把握。

三、悟读,让学生悦读

“悦”在《说文解字》中是这样解释的:“悦,犹说也,拭也,解脱也。若人心有郁结能解释之也。”具体地说,我们所说的悦读就是要让学生在放飞自我的阅读后感受到耳目、心灵、情感、人格等全身心的愉悦通透。

悟读的过程,就是要在整体通读作品的基础上欣赏文学作品,形成自己的情感体验,领悟作品内涵,从中获得对自然、社会、人生有益的启示;对于作品的思想倾向,能联系文化背景作出自己的评价;对于作品中感人的情境和形象,能够说出自己的体验,品味作品中富有表现力的语言。

以部编版教材寓言类书籍阅读为例:

1.鼓励学生有差异解读

学生的思维是具有个体差异的。在交流《克雷洛夫寓言》和《伊索寓言》的异同点时,我们设计了这样的一个环节:比较这两本书中的《狐狸和乌鸦》《狼和小羊》的情节,绝大多数学生的想法和我们预设的一样,《克雷洛夫寓言》中的两个故事情节紧凑、语言生动、描写细致,比较适合表演课本剧。但是有一位同学却提出了相反的意见,他认为《伊索寓言》中的这两个故事情节简单清晰,更加适合改编课本剧,让编剧和表演的同学有更大的空间进行再次创造。这样的想法让教师眼前一亮,也启示教师在引导学生阅读寓言时,要尊重学生生命个体的丰富性与独特性,这样才能激发学生阅读的兴趣和内在驱动力,才能实现学生的立体成长。

2.鼓励学生多角度提问

提问是课外阅读重要的策略,合理的提问能够有效地激发学生的思维,而寓言阅读训练学生多角度提出问题,更加能够提升思维力。例如:阅读《隐士和熊》,学生就学会了从旁观者的角度提问、从伤害者的角度提问、从受害者的角度提问、从情节翻转的角度提问。学生突破常规,尝试从不同的角度思考。用精彩的提问,促使学生提升文本感知的广度和深度,也促使学生多角度、扩展性地思考问题,为自己的思维发展增添动力。

3.鼓励学生发散性思维

发散性思维又称辐射思维、扩散思维、放射思维,指大脑在思考时呈现的一种扩散状态的思维模式。在阅读中,学生能够根据一个点,思维沿着许多不同的方向扩展,使自己的观点扩散到有关联的各个方面。比如,三年级学生在探究分析《伊索寓言》故事的特点时,能够从写法、语言特色、结构、角色等多方面进行扩散,这就是发散性思维。再如,六年级学生读到《猫和夜莺》,想到了自己和夜莺一样胆小懦弱,并能想到类似的表现和结局,用以警示自己;有的读到了《磨坊主》,联想到自己学习上蒙混过关最终却害了自己的事情。

4.鼓励学生学会质疑

寓言来源于生活,但是生活在变,寓言未变,但是寓意会不会变?用今人的角度再解读寓言时,是否有了新的意义?比如,二年级学生在交流《愚公移山》时,教师引导学生思考:放在今天,愚公挖山的行为是否恰当?与美国的《明锣移山》比较、辨析,就会看到学生不一样的思维方式。六年级学生在交流狼的形象时,就有人提出这样的质疑:狼真的像大部分寓言中说的那样贪婪残暴吗?有学生在联系生活中狼的习性和《小狼小狼》里读到的狼的形象,发现狼也有聪明、亲情、独立、高贵、自尊的一面。在交流《老狼和它的小崽》这则寓言时,学生也读出:狼对待自己的孩子时尽显母爱和亲情,在教育自己的狼崽捕食时要知己知彼、审时度势、出手精准,做到了教导有方。这与现在很多盲目跟风、全部包办的家长不一样。在教育方法上,现在的家长与狼比起来就差远了。学生的独立思考和创新能力可见一斑。

5.鼓励学生多元化解读

多元解读是指学生在阅读过程中对文本的内涵进行不同的情感体验的方式及结果。不同的学生能够从不同的角度,透过不同的语言体系,以不同的思想方法认识、阐述接受某个主题,多样化地、有说服力地解读这样的主题,并能够被别人接受。比如在角色的解读上,某个同学通过做狼的形象的多元化解读的思维导图,得出的结论是:“《克雷洛夫寓言》中的角色具有多元性,在不同的故事情境中,狼被赋予了许多复杂的人物心理和思想。”再如在寓意的解读上,学生能够从不同的人物或者联系当下进行多方面的解读。

悟读,可以通过读后深入研读活动,交流心得,探讨主题,评价品评,拓展延伸。鼓励学生或赞同、或质疑、或鉴赏、或批判、或思辨;鼓励学生或吟诵、或讲述、或书写、或评论、或创造,将自己的思考力和阅读力充分表现出来,读出自我。在这个过程中,教师要善于发现、保护和支持学生阅读中的独到见解。

对于整本书阅读的指导,只有走实领读、伴读、悟读三个过程,才能引导学生积极地认同阅读、向往阅读、学会阅读,才能从语言构建与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解四个方面提升学生的语文核心素养。

(作者单位:江苏省镇江市宝塔路小学)