内侧突出技术在全髋关节置换术治疗成人DDH中的应用疗效评价*

陈俊文 方洪松 彭昊

成人发育性髋关节发育不良(developmental dysplasia of the hip,DDH)继发髋关节骨性关节炎时,全髋关节置换术(total hip arthroplasty,THA)是解决疼痛、挽救髋关节功能唯一行之有效的治疗方法[1]。对于DDH 患者,髋臼发育的异常往往会给手术医师带来巨大的挑战,髋臼前、上、后缘的骨质缺损难以给髋臼假体提供满意的骨性覆盖,从而造成臼杯的松动甚至手术的失败。为了解决这个问题,许多手术技术相继被提出,如自体骨植骨增强[2]、cotyloplasty技术[3]、高位髋中心固定[4]、内侧突出技术[5]等。本院自2008年2月至2013年6月采用内侧突出技术治疗行THA治疗的成人DDH 患者30 例(36 髋),对此项技术的疗效进行总结与评价。

1 资料与方法

1.1 一般资料

自2008年2月至2013年6月,30 例(36 髋)DDH 继发髋关节炎患者于本院接受THA 治疗。其中,男7 例,女23 例;年龄33 ~62岁,平均54岁; Crowe Ⅱ型23 髋,Crowe Ⅲ型10 髋,Crowe Ⅳ型3 髋。所有患者均存在单侧或双侧髋关节炎合并疼痛伴活动受限,经各项检查确定由DDH 引起,排除创伤、代谢性骨病等其他疾病。

1.2 术前处理

根据术前骨盆正位及髋关节CT+三维重建确认真臼的位置及增生骨赘的范围。所有患者均选用生物型人工髋关节假体(Zimmer 公司,美国)。

1.3 手术方法

所有手术均由同一手术组完成,患者采用健侧卧位,以固定支架固定骨盆。采用改良后外侧入路,作长10 ~12 cm切口,一次切开皮肤、皮下组织,充分暴露髋臼后,根据术前规划及术中泪滴位置等提示准确定位真臼位置,并切除盂唇及增生骨赘,充分暴露真臼。先选用小号髋臼锉磨锉髋臼,逐号扩大髋臼锉,研磨过程中注意观察髋臼周围骨量,并防止内侧壁穿孔。以2.0 mm 克氏针探查内壁至对侧皮质而不穿孔为宜,对于覆盖不足患者,给予内壁穿透但保持骨膜完整,压配臼杯前,给予自体股骨头松质骨植骨压实。再以合适外展角、前倾角打入试模,C 臂下透视证实假体位于真臼中且覆盖大于70%。取出试模,安装相应髋臼假体,以2 枚螺钉固定并安装聚乙烯内衬。如覆盖仍不足70%者,给予自体骨植骨加盖,本组患者均未行植骨操作。压配假体过程中,注意打击力度,防止髋臼骨折。对部分Crowe Ⅳ型患者,为恢复下肢长度、避免神经损伤,股骨端采取转子下截骨。

1.4 围手术期处理

术前进行康复科及护理宣教,术后预防抗感染治疗4~7d;术后稍垫高患肢,并外展、屈曲患肢,常规留置负压引流(24~48h 拔除引流管); 术后应用低分子肝素钠(0.4 mL/d)预防深静脉血栓。术后第2 d 在康复科医师指导下,鼓励患者行踝泵锻炼及股四头肌肌力锻炼。

1.5 观察指标

术前及术后采用Harris 髋关节评分系统[6]对患者髋关节功能进行评价; 术后行骨盆正位X 线检查评估髋臼假体覆盖度、外展角及内移距离(同侧泪滴至旋转中心垂直距离),并依据Hodgkinson[7]标准评价是否存在假体松动。评估臀中肌肌力及Trendelenburg 征检查,记录双下肢长度差。记录围手术期早期并发症的发生(术中髋臼骨折、坐骨神经损伤、深静脉血栓形成、术后脱位等)。患者出院后,随访时间为术后1、3、6个月,1年,此后每年随访1 次。随访终点为患者死亡或假体松动等不良事件的发生。

1.6 统计学方法

所有数据采用SPSS 21.0 软件进行统计学分析,计量资料采用均数±标准差表示,髋关节功能评分行配对 检验,<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

所有患者均顺利完成手术,平均手术时间78min(50 ~121min),术中出血量平均410 mL(370~650mL),术后引流量平均230 mL(170 ~400 mL)。术中无计划外的髋臼骨折、坐骨神经损伤,术后未出现感染,术后1 周内脱位1 例,给予手法复位后,卧床、患肢制动4 周后,未再发生脱位。

Harris 评分从术前(32.0±6.5)分恢复到末次随访时(86.0±11.0)分,髋关节功能显著改善,差异具有统计学意义(<0.05)。6 例患者存在不同程度的双下肢不等长(0.5~1.1 cm),均无明显跛行。臀中肌肌力末次随访时均恢复到4 级及以上,Trendelenburg 征均为阴性。

术后X 线评价髋臼假体覆盖度平均(87.0±11.0)%,髋臼旋转中心平均内移距离(11.2 ±7.3)mm,平均外展角(46.7±3.5)°,其中Crowe Ⅱ型23 髋、Crowe Ⅲ型10 髋、Crowe Ⅳ型3 髋,全部植入46 mm 以上臼杯。所有患者截至末次随访时均未出现假体松动。

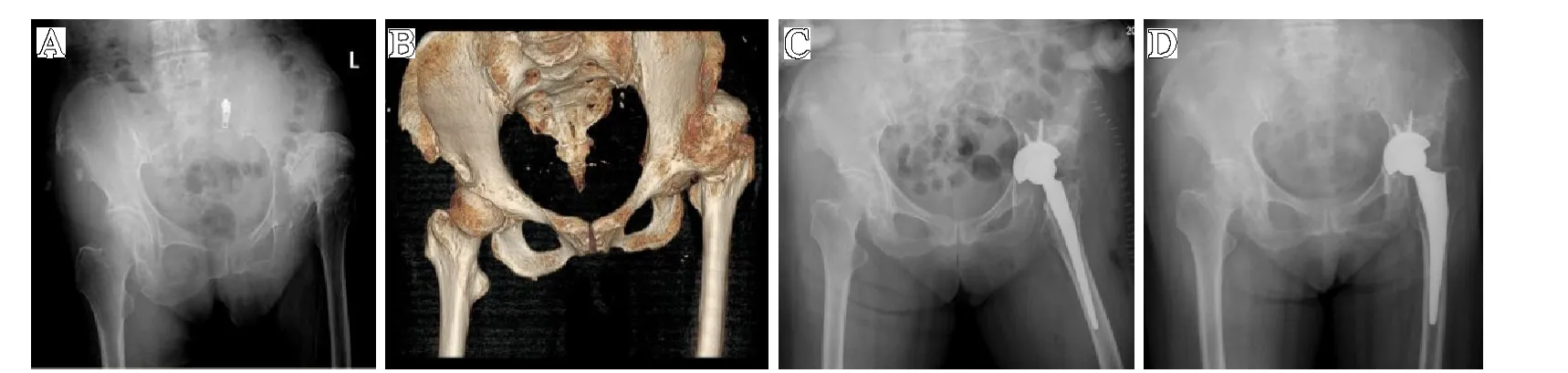

典型病例1: 患者,女,59岁。左髋DDH(Crowe IV型)继发骨关节炎,入院Harris 评分32 分。术前骨盆正位、术前骨盆CT+三维重建提示关节间隙狭窄,股骨头上移假关节形成。应用内侧突出技术行THA,手术顺利。术后双下肢等长,无跛行,术后骨盆X 线示髋臼覆盖率90%; 术后1年Harris 评分94 分。末次随访时(术后7年),X 线片提示假体无松动(见图1)。

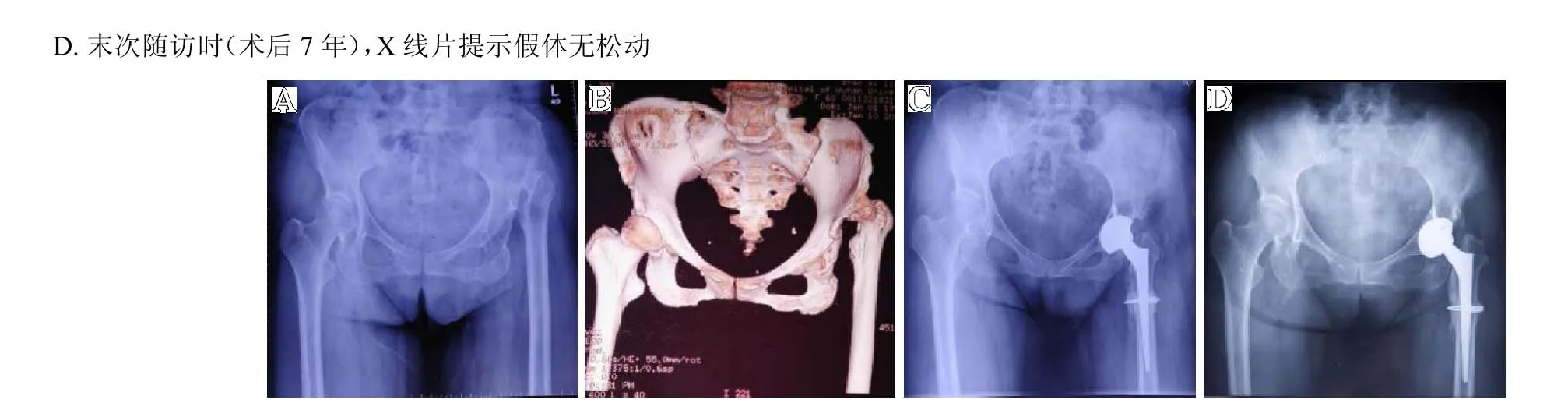

典型病例2: 患者,女,61岁。左髋DDH(Crowe Ⅳ型)继发骨关节炎,入院Harris 评分31 分。术前骨盆正位、术前骨盆CT+三维重建提示左股骨头向上脱位、股骨头变形,真臼发育差。应用内侧突出技术、转子下截骨行THA,手术顺利。术后双下肢等长,无坐骨神经损伤,无跛行,术后骨盆X 线示髋臼覆盖率98%;术后1年Harris 评分90 分。末次随访时(术后5年),X 线片提示假体无松动,股骨端无下沉,对位好(见图2)。

图1 A.术前骨盆正位X 线;B.术前骨盆CT+三维重建提示关节间隙狭窄,股骨头上移假关节形成;C.术后1 周骨盆X 线示髋臼覆盖率90%;

图2 A.术前骨盆正位;B.术前骨盆CT+三维重建提示左股骨头向上脱位、股骨头变形,真臼发育差;C.术后4 周,骨盆X 线示髋臼覆盖率98%;D.末次随访时(术后5年),X 线片提示假体无松动,股骨端无下沉,对位好

3 讨论

DDH 患者由于特殊的髋臼及股骨段的解剖,在行THA时,会给手术医师带来巨大的挑战。对于髋臼侧来说,真臼发育小而浅,前外侧壁变薄; 长期脱位的股骨头常常在外上方形成假关节,从而导致经验不足的医师在假臼中重建了新的髋关节旋转中心。所以,辨认真臼的位置,将髋臼假体放置在真正的髋臼水平对于恢复髋关节生物力学和保持假体的长期稳定起着至关重要的作用[8-9]。

真臼的准确定位是手术成功的关键,Crowe 与Dorr等[10-11]通过髂前上棘、闭孔上缘以及坐骨结节的位置来定位真臼; Ranawat 等[12]则通过Ranawat 法确定真臼的位置及范围。随着影像学技术的发展,不少学者提出了应用CT 三维重建技术对真臼及髋臼旋转中心进行定位[13-16]。笔者认为,在术前规划的基础上,术中利用自身解剖标志显得尤为关键。真臼的位置多在假臼内下方,其中多有脂肪组织存在,顺着关节囊的提示,一般不难找到,若辨识困难,可术中透视,根据泪滴提示定位真臼位置。

臼杯需要达到多少骨性覆盖才能提供长期的稳定,是我们需要关注的另一个问题。对于采用压配技术的非骨水泥假体来说,主流观点是至少达到70%以上[17]; 对于应用自体骨植骨的患者,自体植骨覆盖面积应低于20%,因为自体骨的吸收可能会导致髋臼假体的松动[18-19]。在本研究中,通过应用内侧突出技术,所有患者的臼杯覆盖率均在70%以上,并且在末次随访时,无1 例出现假体松动。至少在短期疗效上,本结果也进一步验证了这个结论。

与此同时,我们还需要关注髋关节旋转中心内移的距离。从生物力学的角度来讲,Johnston 等[20]认为,为了降低髋关节的负荷,髋关节旋转中心应尽可能放在内下侧,即往往是真臼的所在位置来减轻负荷,Watts 等[21]对88 例Crowe Ⅱ/Ⅲ型行THA 的DDH 患者进行了平均10年的随访,他发现将髋关节旋转中心内移的松动和翻修率都较低,这与Kaneuji 和Murayama 等[22-23]的观点相同。这为笔者应用内侧突出技术提供了十分充足的依据。在内移距离的问题上,需要根据患者的具体病情来判断。通常来讲,患者病情越严重、髋臼发育越浅、脱位程度越高,需要内移的距离也就越大。笔者的原则是,在真臼水平上,保持髋臼内侧壁完整,并在至少为髋臼假体提供至少70%的骨性覆盖的前提下,尽量将髋臼假体向靠近真臼的位置,即内下侧放置。在本研究中,平均内移距离为11.2 mm,最大内移距离为22 mm,在定位真臼的基础上,先以小号髋臼锉控制深度及内移距离,根据术前规划及术中所见,研磨至骨面“出汗样”渗血,并以克氏针探查至内侧皮质为宜,逐号扩大,压配试模后,术中透视,评估深度及内移距离。在骨盆正位X 线上,所有患者臼杯内侧缘均到达或超过Kohler 线。这也与Dorr 等[11]的推荐不谋而合。值得注意的是,Shoji 等[24]的研究发现,应用内侧突出技术后,髋旋转中心内移,可能会导致部分患者髋关节的活动度减少,增加髋关节骨性撞击的风险,虽然此项研究存在许多局限,如未考虑软组织因素,未阐明髋中心内移与髋关节活动受限的确切关系。但是这可能关系到术后髋部疼痛,提醒我们需要结合术前CT 及三维重建,避免可能存在的骨性撞击。

在本研究中,出现1 例术后假体脱位。经过分析,考虑该例患者髋臼假体前倾角稍大,且对挛缩的软组织松解后尚不能提供足够的静力保护。遂给予手法复位,嘱卧床4 周后,未再出现脱位。本例脱位的发生,提醒了我们,在应用内侧突出技术改善髋臼假体覆盖的同时,也要关注软组织平衡。特别在Crowe Ⅲ、Ⅳ型短缩挛缩明显的患者中,软组织的平衡显得尤为重要。在松解周围软组织恢复下肢短缩、改善活动度的同时,又不能过于松弛,否则就会出现术后髋关节不稳定甚至脱位。根据笔者的经验,术中需松解挛缩的关节囊及纤维瘢痕,测试髋关节活动度后选择性松解髂腰肌、阔筋膜、阔筋膜张肌、髂胫束、股直肌等,并修复臀中肌,要做到“张弛有度”,在股骨侧处理时,安装试模后,以大转子评估旋转中心高度,并对比双侧肢体长度,测试屈曲、后伸活动时股骨头与内衬是否匹配,从而确定股骨头型号,以恢复下肢长度。Wu 等[25]更是通过对50 髋严重DDH患者的研究,充分阐明了软组织平衡的重要性及必要性。

综上所述,笔者的研究结果显示,内侧突出技术在治疗成人DDH 患者中,有十分确切的疗效。长期疗效还需要进一步随访,借此也呼吁加快“人工关节登记系统”的建立,从而降低失访率,获取更多有效数据。