持有待售的非流动资产、处置组和 终止经营准则的历史沿革与国际比较

耿建新 苏聿桢

【摘要】从历史沿革的角度回顾持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则在我国逐步形成至正式发布的过程。 在此基础上, 将我国持有待售非流动资产和终止经营准则与现行国际同类准则进行比较, 探讨在我国企业会计准则发展过程中长期存在的“本土需求”和“国际趋同”两大动因, 并对如何在实务中运用该准则提出建议。

【关键词】持有待售资产;处置组;终止经营;历史沿革;国际趋同

【中图分类号】F234 【文献标识码】A

一、引言

2017年4月, 财政部正式发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(CAS42), 这标志着我国企业会计准则与国际会计准则的持续趋同进程又有了新的进展。 随着市场经济和企业改革的不断深入, 企业持有非流动资产的目的逐渐多样化, 一部分非流动资产的持有目的并非使用, 而是通过出售一次性获取经济利益。 这意味着其经济利益不在使用过程中逐渐实现, 因而分期计提折旧或摊销的成本模型不再适用。 如此一来, 若再不划分经营用与非经营用非流动资产, 类似的资产处置计划会对企业持续经营能力的正确反映造成影响。

此次财政部制定CAS42的目的主要在于对这类交易或事项的会计处理和披露进行规范, 以适应社会主义市场经济发展需要, 提高会计信息的质量。 随着《国际财务报告准则第5号——持有待售的非流动资产和终止经营》(IFRS5)的发布, CAS42也以单独准则的形式扩大了我国的企业会计准则体系, 体现了我国会计准则与国际会计准则持续趋同的战略需求[1] 。

本文从CAS42在我国产生的环境及中外比较两个角度出发, 探究了在会计准则持续国際趋同背景下, 中外会计准则对于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理和披露要求的异同, 并对于如何在实务中运用该准则提出了建议。

二、研究基础

(一)基础解释之一:持有待售的含义与会计处理要求

CAS42主要规范了持有待售非流动资产及其处置组的会计处理, 并基于我国2014年修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》[CAS30(2014)], 进一步细化了终止经营的认定标准和单独列报要求。 持有待售, 是指企业主要准备出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换和向所有者分配, 下同)而非持续使用长期资产或处置组, 在尚未售出阶段的实际状况。 CAS42对于持有待售的确认给出了明确的标准, 即同时满足“在当前状态下可立即出售”、“已经获得明确而不可撤销的购买承诺”、“出售已经得到了批准且预期在一年内完成”三项条件的所有非流动资产或资产组应该被划分为持有待售类别[2] 。

由于持有待售资产要通过出售实现其经济利益, 而企业在其出售过程中能获得的经济利益大小取决于资产的公允价值减去处置费用的净额, 所以持有待售非流动资产的初始计量金额采用“成本与市价孰低”的原则, 即其账面价值与公允价值减去处置费用相比的较小值。 同时在后续计量中不再计提折旧或摊销, 而是根据公允价值减去处置费用的变动相应确认或转回减值损失, 从而在资产负债表中持续地单独反映能够给企业带来的实际经济利益流入的大小。 由此, 非流动资产从成本模式计量转换为“持有待售”模式计量, 增强了会计信息的相关性, 反映了主流会计理论从受托责任观到决策有用观的转变, 也是我国资本市场不断完善、公允价值计量可行性逐渐增强的真实体现。

(二)基础解释之二:处置组含义、范围与会计处理要求

处置组, 一般是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产, 以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。 对于持有待售的处置组而言, 其中包含的流动资产、负债和部分非流动资产的计量优先适用其他准则, 在此基础上再将处置组的账面价值调整到原账面价值和公允价值减去处置费用的较小值, 并将减值损失分摊至资产组内适用本准则的非流动资产。

需要注意的是:在CAS42和IFRS5列示的处置组中, 不包括采用公允价值计量的资产、金融工具和所得税资产。 笔者认为, 这样的规定一方面是出于与其他准则协调的考虑, 另一方面则是因为这些资产在相应准则的规范下已经能够反映出其实际经济利益流入的大小。 因此, 适用本准则计量规则的非流动资产主要包括固定资产及在建工程、工程物资、以成本计量的生产性生物资产和投资性房地产、油气资产 、长期股权投资、无形资产、开发支出以及商誉, 其范围和《企业会计准则第8号——资产减值》(CAS8)较为相近。 实际上, 无论是美国财务会计准则委员会(FASB)1995年发布的第121号财务会计准则(FAS121), 还是2001年发布的第144号财务会计准则(FAS144), 都将长期资产的减值与持有待售非流动资产作为密切相关的主题进行阐述。 即使在我国相关会计准则的发展过程中, 长期资产的减值与持有待售非流动资产的处理也有着深刻的内在联系。

(三)基础解释之三:终止经营的类别与会计处理要求

终止经营, 是指已经处置或被划分为持有待售类别的企业资产部分, 并且这样的处置对于企业的经营状况或战略转变具有重要意义。 终止经营是与持续经营相对应的概念, 即企业对具有重要性的组成部分的处置, 使得企业的一部分已经不满足持续经营假设, 也就不能认为企业整体还将以当前的状态正常经营下去。 因此, 终止经营的信息对于财务报告使用者具有重要的参考价值。 企业只有在财务报告中对终止经营进行单独报告, 才能真实地反映其财务状况与经营成果。 在CAS30(2014)和CAS42中, 终止经营被细化为三类:①独立的主要业务或一个单独的主要经营地区; ②作为第①类的处置计划的一部分; ③专为转售而取得的子公司。 对于列报, CAS42规定在财务报表中将净利润分为持续经营净利润和终止经营净利润, 并在附注中详细披露终止经营的具体内容。

以上简要介绍了在CAS42下持有待售的非流动资产和终止经营会计处理与列报的规范。 从中可以看出, CAS42的引入不仅仅是会计准则国际趋同的结果, 也是市场环境和会计理论协调发展到一定程度的必然要求。 因此, 回顾该准则在我国的历史沿革, 并与国外同类准则进行比较, 对于今后会计准则的制定、修订和运用都具有重要的参考价值。

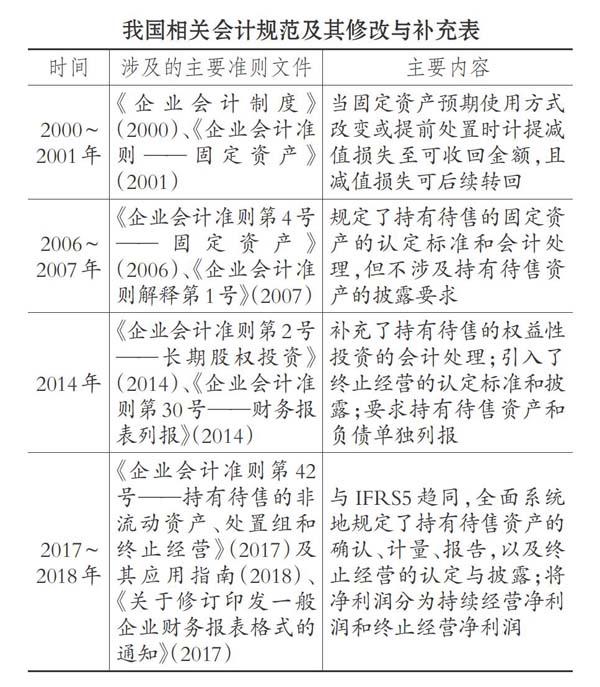

三、CAS42出台前我国的相关会计处理要求

与美国的一般公认会计原则(GAAP)类似, 我国对于持有待售非流动资产的会计处理规范也脱胎于长期资产尤其是固定资产的处理规范, 起初是与固定资产的减值密切关联。 财政部于2000年12月发布的《企业会计制度》以及2001年发布的《企业会计准则——固定资产》中引入了可转回的固定资产减值, 并要求当“固定资产预计使用方式发生重大不利变化, 如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形”时对固定资产进行减值测试, 其确认和计量原则已经颇具持有待售非流动资产的特点。 此后, 财政部又在多个会计规范中对持有待售的非流动资产和终止经营进行了规范, 其发展历程可以概括为四个阶段(见下表)。

(一)第一阶段:《企业会计制度》中的雏形阶段

随着国企改革不断深化, 建立现代企业财务会计体系的需求日益迫切。 财政部于2000年12月发布了《企业会计制度》, 并于2001年发布了《企业会计准则——固定资产》, 对企业固定资产的财务核算与信息披露进行了详细的规范。 此时国际会计准则中尚无对持有待售非流动资产的要求, 关于终止经营的内容也仅限于国际会计准则第35号(IAS35)要求在附注中披露终止经营的时间、金额等相关信息[3] 。 为此, 在1998年正式发布的国际会计准则第36号(IAS36)中将资产使用方式的改变(例如“闲置、计划终止经营、重组或处置”)作为减值迹象, 并要求对相应的资产或资产组进行减值测试[4] 。 这可以看作国际会计准则对于GAAP的一种“趋同”, 原因是GAAP在之前的FAS121中已经详细规范了“持有待处置资产”的确认与计量。

我国的会计制度也通过引入固定资产减值、处置等方式部分解决了在传统的折旧模型下固定资产的使用状态及其账面价值脱离实际价值的问题, 为实质上的“持有待售”提供了会计处理的依据。 《企业会计制度》规定, 固定资产在期末的非使用固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量, 并且其减值可以完全转回[5] ; 早期的《企业会计准则——固定资产》(2001)规定, 当出现减值迹象时应当计算固定资产的可收回金额, 其中包括“企业计划终止或重组该资产所属的经营业务”和“提前处置资产”[6] 。 换句话说, 按照《企业会计制度》, 持有待售非流动资产在处置前的资产负债表日可以按照不超过原账面价值的可收回金额计量, 其差额计入当期损益。 但是, 受制于当时的客观条件, 企业会计制度对于处置、减值的规定还不完善, 资本市场对于资产的可收回金额也难以给出有效的估计, 因此在此基础上将固定资产减值的确认、计量和转回完全交给管理层, 势必降低会计信息的可靠性, 甚至为盈余管理和“业绩洗澡”提供可乘之机。

(二)第二阶段:CAS4中的约束阶段

鉴于上述情况, 我国财政部在2006年正式发布的《企业会计准则》中, 对于资产减值和持有待售的非流动资产作了进一步的规范和约束。 虽然此前IFRS5已经于2004年3月正式公布, 但是考虑到我国资本市场的实际情况, 我国2006年的会计准则体系不仅没有制定单独的准则以规范持有待售非流动资产与终止经营的会计处理, 而且CAS8不再允许固定资产减值转回, 当时的财务报表列报准则也完全没有涉及到终止经营的内容[7] 。 《企业会计准则第4号——固定资产》(CAS4)只简略地规定, “企业持有待售的固定资产, 应当对其预计净残值进行调整”。 但是, 2007年发布的《企业会计准则解释第1号》则详细阐述了对于持有待售的非流动资产, 企业应该在不超过原账面价值的基础上将资产的预计净残值调整到公允价值减去处置费用后的净额, 其差额计入资产减值损失, 这样的计量方式与IFRS5基本一致[8] 。 与此同时, 《企业会计准则解释第1号》给出了持有待售的认定标准, 具体包括:企业已经就处置该资产作出决议; 已经签订不可撤销的转让协议; 处置将在一年内完成。

与国际财务报告准则相比, 此时我国会计准则对于持有待售非流动资产的规定进行了高度简化和限制:

1. 认定标准不同。 我国准则要求“已经签订不可撤销的转让协议”且“转让将在一年内完成”; 而IFRS5要求“资产出售计划已经制定且不会发生显著改变”且“除特殊情况外预期交易在一年内完成”, 但IFRS5还要求“资产在当前状态下可以立即出售”。

2. 会计处理方式不同。 虽然一些国家的准则和IFRS5都要求将固定资产的账面价值减记到原账面价值和公允价值减处置费用净额的较低者, 但是CAS4只需要调整原固定资产的预计净残值, 而IFRS5则要求将固定资产重分类为持有待售资产, 并单独确认减值损失和进行后续计量; 对于持有待售的长期股权投资等没有预计净残值的资产类别, CAS4和《企业会计准则解释第1号》都没有规定如何进行会计处理。

3. 后续计量不同。 IFRS5要求在后续的资产负债表日对持有待售的非流动资产按照新的公允价值减处置费用重新计量, 并确认或转回资产减值损失; 而在我国准则下, 由于持有待售资产必须在一年内完成转让, 准则对于后续计量并没有明确规定。

4. 列报要求不同。 IFRS5要求对于持有待售资产在资产负债表中单独列报, 并在附注中详细披露; 而我国准则对于持有待售非流动资产的列报和披露没有规定, 仍然在固定资产等项目中列报。 此外, 2006年版的CAS4并没有涉及终止经营的认定或披露。 但是, 即使在這样的简化和限制下, 持有待售资产仍然在我国的会计实务中得到了广泛运用。 例如, 北京科锐(002350)的2009年年度财务报告中就有持有待售资产的专门规定与报表项目等。 这表明, 妥善地整合持有待售非流动资产和终止经营的相关规范, 也是我国会计准则和国际会计准则持续趋同工作的目标之一。

(三)第三阶段:CAS30中的发展阶段

随着我国资本市场的不断发展, 公允价值计量得到了广泛而可靠的运用, 因此我国会计准则和国际会计准则的进一步趋同也相应展开。 2014年, 财政部组织修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》[CAS2(2014)]和CAS30(2014)等会计准则, 并在其中对持有待售资产和终止经营进行了有益的探索。 CAS2(2014)规定, 符合持有待售标准的对合营企业与联营企业的权益性投资, 按照CAS4进行处理, 剩余部分继续采用权益法核算; 不再符合持有待售标准的应当进行追溯调整[9] 。 CAS2(2014)以准则的形式对持有待售的长期股权投资的会计处理进行了规定, 相较于2007年《企业会计准则解释第1号》已经有了很大的进步, 但是笔者认为仍然存在一些问题:①将长期股权投资依据固定资产的规定进行会计处理, 未免会造成会计意义的混淆; ②CAS4中涉及持有待售的固定资产的内容本身只有一条, 而对于持有待售资产的后续计量和终止确认等重要问题依然没有规定; ③仅适用于持有待售标准的对合营企业与联营企业的权益性投资, 对于子公司和合营安排没有进行规范, 其全面性尚有欠缺。

CAS30(2014)以准则的形式重新定义了持有待售的确认标准, 在《企业会计准则解释第1号》的基础上新增“根据惯例可立即出售”的条件, 体现了与IFRS5趋同的倾向, 但仍然显著严格于IFRS5和ASC(会计准则汇编)360-10中关于持有待售的认定标准, 且没有引入处置期超过一年的特殊情况[10] 。 这表明, 我国会计准则向国际会计准则趋同的过程中依然存在着可靠性、相关性和易用性之间的权衡。 CAS30(2014)对于终止经营的定义与IFRS5完全一致, 但是披露要求有所简化:①CAS30(2014)仅要求在资产负债表中单独列示划分为持有待售类别的资产和负债, 但IFRS5还明确要求在资产负债表或附注中披露持有待售资产和负债的主要类别; ②CAS30(2014)仅要求在附注中披露终止经营的收入、费用、净利润等相关信息, IFRS5还要求在综合收益表中单独列示终止经营的税后利润和其他综合收益。

从实践方面看, CAS30(2014)发布后, 持有待售非流动资产业务得到了广泛运用, 例如巨力索具(002342)2014年年报、中国国航(601111)2014年年报等列示的实际业务, 这证明持有待售非流动资产会计处理具有一定的实用价值。

(四)第四阶段:CAS42中的趋同阶段

财政部正式发布CAS42, 使得企业对持有待售非流动资产的会计处理有据可依, 从而有效提升了会计信息质量。 同时, CAS42的主要内容与IFRS5和ASC205-20、ASC360-10基本一致, 标志着我国会计准则的国际趋同又迈出了重要一步。 与前期的零散规定相比, CAS42有如下特点:

1. CAS42对持有待售非流动资产的会计处理方式进行了修改和统一。 区别于之前视同固定资产调整预计净残值的方式, CAS42要求在满足持有待售条件时将资产划分为持有待售类别, 并按照原账面价值和公允价值减去处置费用孰低重新计量。 这样的要求对于长期股权投资等没有“预计净残值”概念的资产类别更加协调统一。 同时, CAS42明确规定了处置组的减值方式, 从而与CAS8协调、与IFRS5接轨。 CAS42还对持有待售非流动资产的后续计量、减值转回、重分类等的会计处理分别进行了规范, 填补了相应领域的空白, 降低了准则的模糊性和实践难度。

2. CAS42对持有待售非流动资产的分类标准相比CAS30(2014)更宽松。 在CAS30(2014)的基础上, CAS42将“已经签订不可撤销的转让协议”替换为“已经获得确定的购买承诺”, 同时引入了两种处置期超过一年的例外情况, 从而扩大了准则的适用范围。 但是, CAS42的认定标准依然比IFRS和GAAP更加严格, 体现了我国会计准则在国际趋同的过程中仍然保持着应有的谨慎。

3. CAS42细化了持有待售非流动资产和终止经营的披露要求。 在CAS30(2014)的基础上, CAS42对于终止经营的定义和披露要求基本与IFRS保持一致。 CAS42规定, 持有待售资产和持有待售负债应当在资产负债表中单独列示, 终止经营的净利润应当在利润表单独列示并在附注中披露细节信息, 这与国际财务报告准则的要求相符。 2017年12月, 财政部又对财务报表格式进行了修订, 将持有待售资产和终止经营的披露格式以政策文件的形式作了进一步规范[11] 。

综上所述, CAS42的发布是一个曲折的过程。 从《企业会计制度》(2000)和《企业会计准则——固定资产》(2001)的“宽松”减值, 到CAS4(2006)和《企业会计准则解释第1号》的一笔带过和严格限制, 再到CAS30(2014)正式引入持有待售和终止经营的认定与列报, 最后到CAS42(2017)及其应用指南(2018)的发布, 进行了全面规定与完善, 体现出我国会计准则的制定和修订, 既需要考虑向国际会计准则趋同的战略需要, 也需要考虑我国会计实务的本土需求, 还要结合我国经济发展与资本市场培育的实际情况, 在可靠性、相关性和成本效益原则中做出权衡。

四、CAS42的国际比较

(一)与国际会计准则的比较

1998年6月, 国际会计准则委员会(IASC)发布了《国际会计准则第35号——终止经营》(IAS35), 对终止经营的定义和披露进行了规范; 在2001年 IASC 正式改组为 IASB 后, 对持有待售资产和终止经营准则进行修订并与GAAP保持一致; 2004年3月, IFRS5正式發布, IAS35同时废止; 此后在2008年、2009年和2014年又对IFRS5进行了3次修订和1次解释(IFRIC17), 从而形成了完善、系统的逻辑框架。 作为我国会计准则持续趋同的成果, CAS42与IFRS5在逻辑结构和具体内容上都较为接近, 但仍然存在部分差异。

1. CAS42和IFRS5对于持有待售的认定标准不同。 IFRS5规定, 当资产或处置组同时满足以下条件时应当分类为持有待售资产[12] :在当前状态下可立即出售(与CAS42相同); 在合理价格下有活跃市场(CAS42中没有此项条件); 除特殊情况外预期在分类日后的十二个月内完成交易(与CAS42相同); 资产的出售计划已经制定, 且不会发生显著改变或撤销(CAS42中的表述为“已经获得确定的购买承诺”); 管理层承诺将出售该资产且正在积极寻找买方, 同时股东是否支持需要作为一个参考因素(CAS42中的表述为“企業已经就一项出售计划作出决议”且“企业相关权力机构或者监管部门已经批准”)。

可以看出, IFRS5中关于持有待售的认定, 就像“可供出售金融资产”和“交易性金融资产”的划分一样, 本质上是基于管理层对资产用途和处置计划的判断。 如果管理层已经制定出售计划, 且资产已经具备出售的条件, 就应该将资产分类为持有待售资产, 而不需要得到其他交易参与方(如确定的买家、股东或监管机构)的批准或承诺; 而在CAS42下, 所有交易的参与方必须都已经批准该资产的交易, 才能分类为持有待售资产, 即管理层已经制定处置计划、公司已经作出决议、买方已经明确承诺、监管机构已经批准。 换言之, 按照CAS42规定, 除不可抗力和意外情况外, 该资产的交易“必然”在一年内完成。 笔者认为, CAS42的认定标准明显要比IFRS5更加严格, 具有更小的随意性。 这虽然可能会造成持有待售资产的认定时滞, 但大幅降低了管理层认定对于财务报告的影响, 能够抑制盈余管理并提高会计信息的质量, 是我国会计准则体系的有益创新。

在此基础上, CAS42和IFRS5中处置期超过一年的特殊情况也有所不同。 除CAS42允许的“买方或其他方意外设定了导致出售延期的条件, 且预期一年内能化解”, 以及“发生罕见情况, 但企业在一年内已经采取措施并重新满足持有待售条件”两种情况外, IFRS5还规定“在管理层承诺出售日, 可预期非买方的第三方(例如监管机构)将对交易设置条件, 这种条件在获得确定的购买承诺前无法达成; 并且预期确定的购买承诺将在一年内达成”也适用超过一年的处置期。 这种例外与IFRS5认定标准一脉相承:由于IFRS5在认定持有待售时并不需要确定的买家和交易条款, 而第三方(例如股东、监管机构等)在不明确的情况下也很难就是否批准交易进行审查, 所以可能会导致可预期交易的失败或处置期超过一年。

2. CAS42和IFRS5对于持有待售非流动资产减值损失的转回范围不同。 CAS42规定, 持有待售资产或资产组的减值准备可以转回, 但划分为持有待售资产或资产组前确认的减值损失不得转回; 相对而言, IFRS5规定, 当公允价值减处置费用增加时, 可以转回减值损失并确认为一项利得, 但不得超过先前适用本准则(IFRS5)和IAS36确认的累计减值损失。 这个不同点来源于CAS8和IAS36的差异:在CAS8中, 固定资产等长期资产的减值损失不得转回; 而在IAS36中, 除商誉外的减值损失在一定条件下均可以转回, 甚至可以按照重估值模型超过原账面价值。 如果在CAS42中允许划分为持有待售资产前确认的减值损失转回, 显然会导致原先不可以转回的减值损失转回并计入当期损益, 这可能会高估资产和当期利润, 不符合会计谨慎性的要求。 因此, CAS42出于与CAS8相协调的目的, 保留了与IFRS5的不同之处。

此外, CAS42和IFRS5对于持有待售资产的计量和披露要求也有些许不同。 IFRS5规定对于超过一年处置期的持有待售资产, 其交易费用应该折现, 调整计入财务费用; 而CAS42下超过一年处置期的情况较少, 也就没有保留折现的要求。 IFRS5规定可以在财务报表或附注中披露持有待售资产或处置组的主要类别和金额, 而CAS42要求在附注中对其进行披露。 对比发现, 我国会计准则与国际会计准则在持有待售资产和终止经营方面基本趋同, 但是国际会计准则相对而言更加灵活, CAS42则更加严格和明晰。

(二)与美国一般公认会计规则的比较

早在1973年, 美国会计原则委员会意见书第30号(简称“APBO30”)就已经引入了终止经营的报告[13] 。 1995年3月发布的FAS121又对持有待处置的资产的确认、计量和报告进行了规定[14] 。 2001年FASB发布FAS144, 将持有待废弃、闲置和分配给所有者的资产从持有待处置的资产中分离出来, 单独对持有待售的资产进行规定。 目前, GAAP中关于持有待售资产和终止经营的规定主要分布在ASC205-20和ASC360-10中。

与GAAP相比, CAS42的不同点主要表现在以下几个方面:①GAAP对于持有待售资产的认定标准与IFRS5基本一致, 因而与CAS42有所不同, 在此不再赘述。 ②GAAP对于终止经营的认定标准更加宽松, 只需要满足“具有战略重要性或对企业经营有重要影响的一个或一组组成部分”的条件, 而不需要符合CAS42和IFRS5中“代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区”的规定。 ③在对处置组进行减值时, GAAP下商誉适用ASC350的内含公允价值计算方法, 而IFRS5和CAS42均要求“先抵减处置组中商誉的账面价值”, 再进行分摊; 当持有待售资产不再符合条件时, GAAP下资产按照原账面价值减去应计算的折旧与摊销和公允价值孰低重新计量, CAS42下资产按照原账面价值减去应计算的折旧与摊销和可回收金额孰低重新计量。 ④GAAP规定“持有以备通过出售之外的方式处置的资产在处置前仍然作为正常使用的资产进行处理”, 而在IFRS5和CAS42下持有待分配给所有者的非流动资产均按持有待售资产进行处理。 ⑤GAAP要求在利润表中单独列报终止经营的收入、费用、利得、损失和所得税影响, 而IFRS5和CAS42只需在综合收益表或利润表中报告终止经营的税后利润。

总之, CAS42和GAAP对于持有待售的非流动资产和终止经营的规定在框架上基本一致, 但是在细节上两个准则体系有较多的不同。 CAS42的确认标准要比GAAP更加严格, 而计量方式则较为接近。 这样的差异反映了我国会计准则对于管理层盈余管理的严格限制以及对会计信息可靠性的长期追求, 同时也更加适合我国资本市场尚处于发展阶段的国情。

五、结论与建议

(一)结论

本文从历史沿革和国际视角两个维度, 对持有待售非流动资产、处置组和终止经营准则在我国形成与发布的过程进行了梳理, 并将CAS42与现行国际同类准则进行比较, 揭示了在我国企业会计准则发展过程中长期存在的“本土需求”和“国际趋同”两大动因。 在会计准则国际趋同的大背景下, 如何兼顾国际性与我国实际, 如何将日渐复杂的国际财务报告准则转化成易懂易用的“本土语言”, 如何权衡可靠性、相关性和易用性, 都是我们需要长期思考的重要问题, 而CAS42对这方面进行了有益探索。

无论是美国会计准则、国际财务报告准则还是我国会计准则, 都要求对持有待售的非流动资产进行单独的会计处理和披露, 归根结底是由于这一类资产具有特殊性质:一方面, 它极有可能在一年内出售来实现经济利益, 收回现金, 且经济利益的大小与其售价直接相关, 符合流动资产和金融资产的变现与计价的特点。 从这一点来看, 应该基于公允价值计量并按照流动资产的金融资产列报。 另一方面, 它又具有长期资产(而非流动资产)的实物形态或实质条件, 在满足持有待售条件前一般作为非流动资产进行会计处理。 由此也就形成了持有待售非流动资产在“待售”之前按照历史成本计价、计提减值准备不能转回, 而在“待售”之后按照公允价值计价, 计提减值准备可以转回的特征。 换言之, 具有此特征的非流动资产、资产组, 及其关联于资产组的部分负债(在流动负债部分的“待售负债”), 它们既有着未来金融资产(收回的是现金)的本质, 又有着实体资产的物质(固定资产时)或本质(长期股权投资、无形资产时)表现。 也正是这种近乎于“不伦不类”的特殊性质, 形成了与其相符的特殊会计处理要求。 可以说, CAS42这种特殊准则的出现正是为了满足非流动资产用途与经济价值转变的会计需要, 为兼顾会计信息的相关性和可靠性, 创造性地提出了“按照原账面价值和公允价值减去出售费用孰低计量”的计量方式。

需要指出的是:①这种不到待售时一直视为长期资产的特殊资产, 与纯粹的、一直待售的流动资产(存货)相比, 在期末计价有着异曲同工之处, 都反映了持有待售资产的普遍处理原则。 ②与这种由长期资产变为流动资产最相近的项目, 应该是现有资产负债表中流动资产的最后一项, 即“一年内到期的非流动资产”。 但是, 该项目包括的内容主要是“一年内到期的持有至到期投资、长期待摊费用和一年内可收回的长期应收款”, 不包括“对于按照相关会计准则采用折旧(或摊销、折耗)方法进行后续计量的固定资产、使用权资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产”。 而此处不包括的项目, 可能就是CAS42所指的持有待售的非流动资产, 或者处置组的构成内容。

(二)建议

对于理论研究者而言, 只有真正理解CAS42的发布并非单纯的国际趋同, 而是有着较强理论内涵, 才能对不同类别资产适用的计量框架有更加深入的认识。

对于准则制定者而言, 要在CAS42的基础上研究未来是否继续与IFRS5趋同, 理清“持有待售非流动资产”的处理原则与“投资收益”、“资产处置损益”和“营业外支出——固定资产处理损益”等存在的差异, 并对现有财务报表格式做进一步完善。

对于广大实务工作者而言, 为有效执行CAS42, 需要对持有待售非流动资产、处置组的确认、计量, 终止经营的范围划分及其公允价值的可靠取得等有更深入的认识; 需要根据实质重于形式的原则, 对是否已经获得了明确的购买承诺, 是否存在关联方交易, 以及是否存在本应作为持有待售非流动资产、处置组或终止经营而没有正确分类的项目进行缜密的分析, 做出准确的、符合准则要求的判断, 以避免可能存在的盈余管理或利润操纵。

【 主 要 参 考 文 献 】

[ 1 ] 周华.我国企业会计准则体系的持续趋同评析[ J].财会月刊,2019(22):61 ~ 68.

[ 2 ] 财政部.关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知.财会[2017]13号,2017-04-28.

[ 3 ] IASC. Discontinuing Operations. IAS 35,1998.

[ 4 ] IASC. Impairment of Assets. IAS 36,1998.

[ 5 ] 财政部.关于印发《企业会计制度》的通知.财会[2000]25号,2000-12-29.

[ 6 ] 财政部.关于印发《企业会计准则——固定资产》、《企业会计准则——存货》的通知.财会[2001]57号,2001-11-09.

[ 7 ] 财政部.关于印发《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则的通知.财会[2006]3号,2006-02-15.

[ 8 ] 財政部.关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知.财会[2007]14号,2007-11-16.

[ 9 ] 财政部.关于印发修订《企业会计准则第2号——长期股权投资》的通知.财会[2014]14号,2014-03-13.

[10] 财政部.关于印发修订《企业会计准则第30号——财务报表列报》的通知.财会[2014]7号,2014-01-26.

[11] 财政部.关于修订印发一般企业财务报表格式的通知.财会[2017]30号,2017-12-25.

[12] IASB. Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. IFRS 5,2004.

[13] APB. Reporting the Results of Operations—Reporting the Effects of Disposal of a Segment of a Business, and Extraordinary, Unusual and Infrequently Occurring Events and Transactions. APB Opinion No. 30,1973.

[14] FASB. Accounting for the Impairment of Long-Lived Assets and for Long-Lived Assets to be Disposed of. FAS 121,1995.