三江平原土壤湿度变化及其对气象条件的响应

王 芳,张 宇,梁 静

(1.佳木斯市气象局,黑龙江 佳木斯 154004;2.成都信息工程大学,成都 610000)

土壤湿度作为地表水文过程的一个综合指标,积累了地表水文过程的大量信息,是气候系统中关键变量之一。土壤水分对植物的生长发育、土壤生产力起着十分重要的作用,也会通过与植被、大气之间的传输改变能量收支平衡,影响气候和生态系统的分布[1-2]。土壤湿度作为对气候较敏感的因子,与气候变化相互作用、相互影响,土壤湿度能通过热量传输改变气候,气候变化又在长期时间内反馈影响土壤湿度的变化[3-5]。因此,分析土壤湿度的时空变化特征,认识土壤水分变化规律,对土壤水分资源的合理利用及应对气候变化显得尤为重要。

对土壤湿度与气候变化之间关系和规律的研究得到众多学者的关注和研究。马柱国等[3]研究表明,40°N以北的地区深层土壤变湿,而浅层则变干;李琛等[6]研究指出,东北地区表层的土壤湿度有下降的趋势,而深层以下则有上升的趋势。郭维栋等[7]认为东北地区到20世纪90年代以后土壤湿度仍比较低;左志燕等[8]指出整个中国东部地区的春季土壤在不同程度上有干旱化的现象。在土壤湿度与相关气候因子关系方面,张秀芝等[9]、姜丽霞等[10]、韩俊杰等[11]指出,土壤湿度和降水之间呈正相关,而与气温之间则呈负相关;邱扬等[12]研究指出,土壤水分的时空变异由多重尺度的土地利用、气象、土壤、地形、人类活动等多种因子共同作用的结果,但单就某一地区而言,存在主控因子和重点尺度。

三江平原(43°49′—48°27′N,129°11′—135°05′E)位于黑龙江省东北部,西起小兴安岭,东至乌苏里江,北起黑龙江,南抵兴凯湖[13],总面积约10.89万km2,占全省总面积的23.9%。三江平原由23个县(市)组成,是我国重要的商品粮生产基地和粮食战略后备基地[14]。然而,三江平原由于水资源丰富,土壤湿度过高,春、夏渍涝等农业灾害频发,对农业生产造成了一定的影响。在全球气候变暖背景下,黑龙江省气候变暖尤为剧烈[15],三江平原土壤湿度也相应发生了变化。因此,有必要从气象角度进一步研究近年来三江平原土壤湿度时空变化特征和规律,为农业(尤其旱作农业)生产及决策提供气候数据。

1 材料与方法

资料为1982—2017年黑龙江省三江平原23个农业气象站的土壤湿度观测资料(地中0—50 cm),观测资料为每旬逢8;气温降水数据为同期23个国家气象站的日常观测数据。采用Microsoft Excel 2007 工具绘制曲线图,ArcGIS工具绘制空间图,DPS 7.05统计软件进行相关统计及M-K突变检验分析等。黑龙江省土壤湿度旱涝参照指标值为[10]:土壤相对湿度≤70%,土壤为偏干;在70%~90%,土壤湿度为正常;>90%,土壤为偏湿。

2 结果与分析

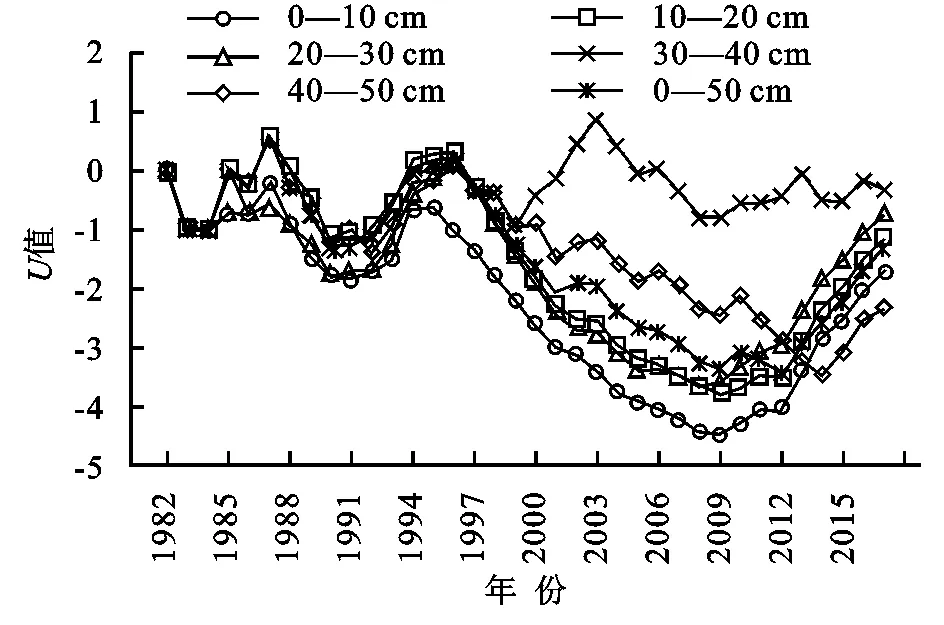

2.1 三江平原土壤湿度的年际变化特征

由图1可以看出,近37 a来三江平原地中0—50 cm土壤相对湿度呈阶段性变化,变化趋势存有较好的一致性,但各层土壤相对湿度存在差异,呈现中间层(30—40 cm)土壤相对湿度最大,上下层递减的趋势。1982—1996年阶段10—50 cm土壤相对湿度在90%左右,相对较高,处于偏湿状态;1997—2013年阶段土壤相对湿度基本处于70%~90%,相对较低,处于正常状态;2014年后20—40 cm土壤相对湿度增高,处于偏湿状态,与该时期降水量偏多有关。而0—10 cm土壤相对湿度时间变化趋势与10—50 cm变化趋势基本相同,但其湿度处于正常范围内,这是土壤表层水分散失较快之故。

图1 三江平原0-50 cm土壤相对湿度年际变化

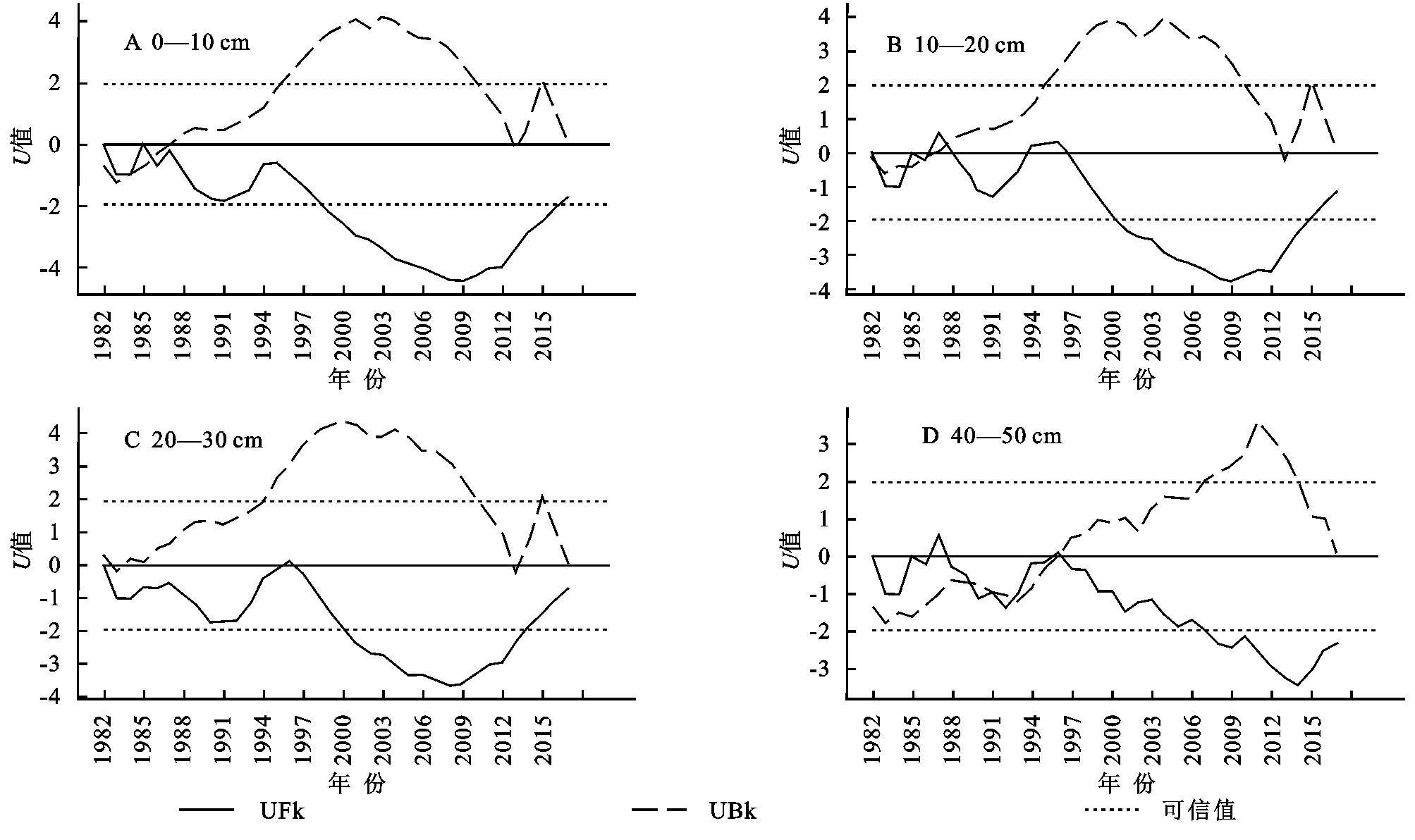

2.2 土壤湿度趋势检验及突变分析

采用M-K突变检验法分别对三江平原地中(0—50 cm)的土壤相对湿度进行趋势检验(图2)和突变分析(图3)。可见看出:三江平原地中0—30 cm,40—50 cm土壤相对湿度总体呈降低趋势。0—30 cm土壤相对湿度减少趋势极显著(UF超过信度线范围,甚至超过0.001显著性水平(U=±2.56))。40—50 cm土层的土壤相对湿度UF曲线1997年后呈减小的趋势,并且UF值出现超过α=0.05的信度线(Uα=±1.96),表明地中40—50 cm的土壤相对湿度减少的趋势显著。UF曲线和UB曲线交点在1997年,交点位置在信度线之间,地中40—50 cm的土壤相对湿度突变年为1997年。经统计分析,40—50 cm土壤相对湿度呈显著线性变化,线性倾向率为-1.96%/10 a,通过了p<0.05的显著性统计检验;其他深度土壤相对湿度线性变化不显著,呈非线性变化。

图2 M-K法计算的土壤相对湿度的U(qk)分布曲线

图3 三江平原0-50 cm土壤相对湿度M-K突变检验曲线

2.3 三江平原土壤湿度空间分布特征

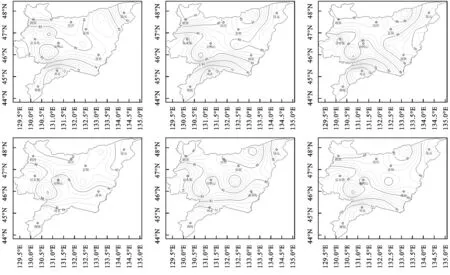

为研究三江平原土壤相对湿度的空间差异,因而分析了三江平原1982—2017年各层土壤平均相对湿度的空间分布由图4可见,从总体上看,北部地区土壤相对湿度高于南部地区、东部略高于西部,土壤相对湿度由北到南、由东到西递减。其中,三江平原北部和东北部20—50 cm土壤相对湿度处于偏湿状态,除南部局部区域外,其他区域土壤相对湿度处于正常状态;0—10 cm土壤相对湿度处于正常状态。比较各土层土壤相对湿度空间分布,亦呈现30—40 cm土壤相对湿度最大,上下层递减的趋势。

图4 三江平原0-50 cm土壤相对湿度空间分布

在土壤干湿状况的具体地理位置上,三江平原东部的同江、抚远平均土壤相对湿度高于90%,属湿润区;中部的宝清、勃利平均土壤相对湿度接近90%,属较湿润区;南部的鸡西、鸡东、穆棱土壤湿度相对偏干;其他区域土壤相对湿度处于正常状态。

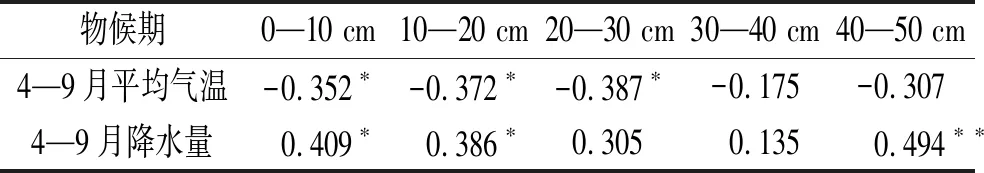

2.4 土壤湿度对气温、降水等的响应

由于土壤湿度受土壤类型、土地利用、气候、人类活动干扰等多种因素的影响,土壤湿度变化过程较为复杂,本文仅考虑气温、降水等气候因素对土壤湿度的影响。三江平原1982—2016年土壤相对湿度、平均气温和降水量的相关关系见表1。由表1可知,1982—2016年三江平原4—9月生长季平均气温与0—30 cm土层土壤相对湿度呈显著负相关;4—9月生长季降水量与0—20 cm,40—50 cm土层土壤相对湿度分别呈显著和极显著正相关。说明三江平原4—9月生长季气温、降水量的协同作用影响0—20 cm土层土壤相对湿度,这是因0—20 cm土层土壤常年耕作,土壤孔隙良好,降水入渗和气温蒸发与蒸散较快之故;20—30 cm和40—50 cm土壤相对湿度分别受气温和降水作用的影响;而地中30—40 cm土壤相对湿度受气温和降水作用的影响不大。

表1 地中土壤相对湿度与平均气温、降水量相关系数

3 讨论与结论

3.1 讨 论

分析表明,近36年来三江平原地中0—30 cm,40—50 cm土壤相对湿度呈显著降低趋势,30—40 cm土壤相对湿度无显著变化。0—30 cm土壤相对湿度下降的趋势与马柱国[3]、李琛[6]等观点一致,但30—40 cm土层、40—50 cm土壤相对湿度变化情况与马柱国[3]、李琛[6]等观点存在差异,马柱国等[3]指出40°N以北的地区深层土壤变湿,李琛等[6]认为东北地区深层土壤湿度有上升的趋势,分析结果差异的原因可能与土壤、地形、尺度等有关。

张秀芝[9]、姜丽霞[10]、韩俊杰[11]等研究指出,土壤湿度和降水之间呈正相关,而与气温之间则呈负相关,与本文分析结果基本一致,但本文进一步分析了气温、降水量对各层土壤相对湿度影响差异。本文分析认为,三江平原0—20 cm土壤相对湿度主要受4—9月生长季气温、降水量的协同作用影响,20—30 cm和40—50 cm土壤相对湿度分别受4—9月生长季的气温和降水作用的影响;而30—40 cm土壤相对湿度受气温和降水作用的影响不大。

3.2 结 论

(1) 近36年来三江平原地中0—30 cm,40—50 cm土壤相对湿度呈显著降低趋势,并呈阶段性变化,突变年在1997年;30—40 cm土壤相对湿度无显著变化;各层土壤相对湿度垂直方向呈现中间层(30—40 cm )土壤相对湿度最大,上下层递减的趋势。1982—1996年、1997—2013年、2014年后各层土壤相对湿度分别处于相对较高(偏湿)、较低(正常)、较高(偏湿)阶段。40—50 cm土壤相对湿度呈显著线性变化,线性倾向率为-1.96%/10 a,其他各层土壤相对湿度呈非线性变化。

(2) 三江平原土壤相对湿度的空间分布存在差异,土壤相对湿度由北到南、由东到西递减趋势。其中,三江平原北部和东北部20—50 cm土层土壤相对湿度处于偏湿状态,除南部局部区域外,其他区域土壤相对湿度处于正常状态;0—10 cm土层土壤相对湿度处于正常状态。

(3) 三江平原气温、降水量对各层土壤相对湿度影响程度不同。0—20 cm土壤相对湿度主要受4—9月生长季气温、降水量的协同作用影响,20—30 cm和40—50 cm土壤相对湿度分别受4—9月生长季的气温和降水作用的影响;而30—40 cm土壤相对湿度受气温和降水作用的影响不大。