重视损伤后脑积水的诊治:影响患者转归的重要因素

雷 鹏

创伤后脑积水(post-traumatic hydrohydrocephlus,PTH)是创伤性颅脑损伤(traumatic brain injury,TBI) 后比较常见和严重的并发症,许多国内外文献报道PTH影响患者的预后和转归[1-5]。已观察到在TBI患者的后期神经康复治疗中,合并脑积水(hydrocephalus,HC)时进行神经康复治疗效果不佳[1-2]。有关PTH发生率文献报道多为2.5%~36%[1-4]。早期文献报道0.7%~1.5%,CT问世后发现TBI后脑室扩大30%~86%[1-6]。有作者报道在TBI后行骨瓣减压的患者中,PTH发生率6.3%~54%[1-2]。而且儿童发生率高于成年人。PTH影响脑的正常血液循环、代谢和神经功能,阻碍患者的全面康复,因此要早期发现、早期诊断和及时处理。

1 PTH的发病机制

PTH是指TBI后出现脑脊液循环障碍滞留于脑室,导致脑室扩大,从而引起患者出现一系列临床症状[1-3,5-6]。PTH的发生机制比较复杂,有几种理论解释。首先,交通性脑积水是由于颅内顺应性降低,致使收缩压波在脑实质传递,冲击大脑,使脑静脉和毛细血管容积减少,影响脑脊液的再吸收[1-3]。引起脑顺应性降低的因素有脑实质损伤、硬膜下血肿、蛛网膜下腔出血、脑膜炎症等,而且这些还会导致颅底蛛网膜形成粘连和瘢痕,使脑脊液循环通路发生障碍,超量脑脊液滞留于脑室内,造成脑室壁弹性降低和脑室脉动力下降[1]。上述情况可形成恶性循环,会进一步减少脑的供血量,使颅内顺应性进一步降低,并使颅内压升高。其次,TBI后发生蛛网膜下腔出血或脑室系统积血,会堵塞脑脊液循环通路,常见部位是中脑导水管开口、第四脑室出口和脑基底池[1-3,6],由此导致脑脊液循环障碍而引发脑积水。此外,蛛网膜下腔出血后红细胞降解产生有害物质,可影响蛛网膜颗粒绒毛对脑脊液的吸收,破坏了脑脊液产生和吸收的动态平衡,使得脑室内滞留大量脑脊液,这也是PTH发生的原因之一。TBI引起的脑挫裂伤、脑水肿、脑的继发性病理损害,诸如缺血低氧、兴奋性氨基酸升高、大量自由基释放以及分子水平的级联反应等,均可影响脑脊液的循环,在一定程度上促发和加重脑积水。

有学者报道,TBI后去骨瓣减压可引发脑积水,特别是大骨瓣减压靠近中线部的患者[1]。该作者对一组病例进行比较分析,发现此种情况,而且儿童的PTH发生率显著高于成年人。认为去掉颅骨骨瓣后改变了脑脊液动力学,加之大脑缺少颅骨保护,大气压可对脑皮层静脉和矢状窦产生作用,影响脑脊液再吸收,从而导致脑积水。针对这一现象,还需进行更多的临床研究。

2 PTH的临床表现

PTH的临床表现没有特异性,又会与TBI引起的症状相互交织,使之甄别困难[1-2,4-6]。PTH发生时间的早晚、患者年龄、TBI本身的严重程度以及在手术中是否实施去颅骨瓣减压等诸多因素,均会造成患者的临床表现迥异。为了正确诊断PTH,在临床实践中依据PTH出现的时间,将其分成急性PTH和慢性PTH,二者临床表现不尽相同,在临床诊断中要予以注意。

急性PTH:临床表现为高颅内压症,以及由高颅压引发的相关临床征象。通常病情凶险,甚至常会造成患者死亡。常见临床表现为患者在伤后数日意识障碍加重,或出现新的临床症状如昏迷、去脑强直、瞳孔散大对光反应消失、呼吸困难以及脉搏血压异常等。在伤后2周内发生PTH,临床特征为持续昏迷或意识好转稳定后又持续恶化,并出现其他神经损害征象,难以用TBI本身进行解释。检查会发现颅骨减压窗部明显膨隆,脱水治疗效果不佳。

3 诊断

依据患者临床表现,借助神经影像学检查即可确诊[1-8]。目前,头颅CT扫描和MRI检查是常用的重要检查手段。急性PTH的CT扫描特征为受阻塞的脑室近端扩大,远端脑室正常或缩小。一般的共识是患者脑室前角最大横径较前增大4mm以上、三脑室横径较前增大3mm以上可考虑脑积水存在或测量单侧脑室横径>16mm、三脑室横径>6mm时,可考虑急性PTH。此外,双侧脑室前角出现对称性低密度,此为脑脊液渗漏引起的间质性脑水肿;脑室系统扩大程度大于脑池,脑沟变窄或正常;骨窗部脑组织向外膨出。如有这些情况出现,对脑积水诊断更具佐证意义。MRI较CT扫描更加清晰,可以三个维度对脑部进行观察和研究[3-4,6-7]。除了观察脑室、脑池和脑沟,还可清晰显示侧脑室旁间质性水肿,其特点是T1WI呈低信号或等信号,T2WI呈高信号。在冠状面可测量两侧脑室顶之间的夹角<120°,脑萎缩者此角>140°。在矢状面显示三脑室呈球形扩大视隐窝和漏斗隐窝变浅变钝,而脑萎缩则上述结构无明显变形。对创伤后梗阻性脑积水,可以观察导水管和四脑室堵塞情况,利用MRI特殊功能可观察脑部脑脊液流动情况,以了解梗阻部位。此外,MRI还能显示脑的微小病变,利用磁共振血管成像可以观察脑的血管走形和形态。

4 鉴别诊断

主要与脑萎缩和正压性脑积水进行鉴别。正压性脑积水典型临床表现为智力减退、步态不稳和小便失禁,可结合临床表现予以鉴别。此外,从临床表现上,阿尔茨海默病、脑血管性痴呆、慢性硬膜下血肿以及额颞叶部肿瘤也会出现智力及精神方面的损害,可借助现代辅助检查予以甄别。

5 预防和治疗

5.1预防 预防PTH主要是针对蛛网膜下腔出血和脑室内出血[1-2,6-7]。TBI后可出现脑室内出血和蛛网膜下腔出血,特别是发生脑挫裂伤、皮层血管损伤、硬膜下血肿时常会造成蛛网膜下腔出血。严重的脑室内出血可影响脑脊液循环。因此,在诊治TBI过程中遇到上述情况,要及早进行腰椎穿刺放出血性脑脊液,促进脑脊液更新。脑室内出血或形成血肿时,可行侧脑室穿刺引流。笔者经验是对于严重患者,采用脑脊液置换往往可取得较好的临床疗效。

5.2治疗 (1)神经内镜治疗:脑室内血肿或导水管以下发生梗阻时,可用神经内镜进行处理和治疗[8-10],主要手术方式为三脑室底造瘘,使脑脊液由瘘口流出,进行循环,从而解除脑积水。对一些脑室分流手术失败者,也可尝试进行神经内镜治疗[10]。但是,近年来由于脑脊液流体力学理论的发展,拓宽了神经内镜治疗PTH、蛛网膜下腔和脑室出血后脑积水手术指征[8]。Chrastina等[8]应用神经内镜治疗一组PTH、急慢性脑室和蛛网膜蛛下腔出血后脑积水,包括部分脑室分流失败患者。手术要点是实施三脑室底造瘘,对合并脑室出血者同时去除凝血块,总体上取得了较为满意的疗效。笔者结合临床病例,分析了内镜治疗失败的原因,认为蛛网膜下腔瘢痕形成和黏连程度是影响手术效果的重要因素。笔者认为内镜手术不放置引流管,大大减少了术后感染以及分流管相关并发症,可在临床倡导应用。

(2)实施脑脊液分流手术:是应用分流装置由侧脑室或腰大池将脑脊液引流到身体其他部位,以达到脑脊液分泌和吸收的平衡,从而解除脑积水[1-2,5-6,11-13]。目前,脑脊液分流已成为治疗各种脑积水的最常用的方法。此外,可用神经内镜辅助进行脑室端分流管放置,确保分流管位置准确,以避免分流管插入脑室壁和脉络丛。脑脊液分流适应证:①TBI后确诊为脑积水;②患者伤后神经缺失不能用局部神经功能损害进行解释;③TBI后具有正压性脑积水临床表现。禁忌证:①分流部位有感染,包括头部、分流管路径及腹腔;②腹水或腹腔内严重粘连 ;③ 脑室和腹腔有新鲜出血,脑脊液蛋白含量>500mg/L;④昏迷时间过长和年龄过大;⑤伴有严重心肺和消化系统疾病。

脑脊液分流术后疗效预判:①术前步态不稳者;②腰椎穿刺放液或脑室穿刺放液后临床症状改善者;③CT或MRI扫描示脑室扩大并有间质水肿者。从临床经验总结,如PTH患者具有上述情况,可能实施分流术后临床效果较优。一般来说,一旦确诊脑积水,早期手术比晚期手术效果要好。

脑脊液分流术目前常用有三种术式[1-2,5-6,11]:①侧脑室-腹腔分流术(V-P手术)。该术式是目前最常用手术方式,其优点是手术步骤单纯、较易操作、手术并发症较少。②侧脑室-心房分流术(V-R手术) 。其手术指征为腹腔粘连、积水或腹部手术后恢复期不允许实施V-P手术时,可考虑实施V-R手术。其优点是分流管走行距离短,缺点是分流管要放置在心房,需X线确定。另外,分流管心房端在血液中,容易发生堵塞。③其他脑脊液分流术式。在长期临床实践中,显示每种分流术式在术后均会发生一定比例的并发症。因此,神经外科医师依据神经解剖和神经生理特性,探索尝试了除V-P和V-R分流术之外的多种脑脊液分流手术方式,但到目前为止,均未在临床上得到推广。例如侧脑室-输尿管分流术、侧脑室-矢状窦分流术、侧脑室-颈外静脉分流术、侧脑室-网膜囊分流术、腰大池-腹腔分流术、侧脑室-外侧裂分流术、侧脑室-胆囊分流术等[12-13]。了解这些术式,可能会在一些特殊病例中供以选择。

分流管一般由脑室管、阀门装置、腹腔管(或心房管)组成。依据脑脊液打开阀门所需的压力,将分流管分成高压分流管(1 176~1 960Pa)、中压分流管(637~1 323Pa)和低压管(98~735Pa)。近年来应用的还有抗虹吸分流管、可调压分流管等,可作为选择用于一些特殊病例的治疗。

6 手术并发症

脑室分流术后的并发症可达6%~12%[1-6,10-11],除了手术操作因素之外,还有患者自身情况、手术时机、分流管因素、术后患者免疫功能变化因素等。常见的术后并发症如下[2-6]。

分流管系统阻塞是最为常见的并发症。(1)分流管脑室端阻塞:有多种原因,如脉络丛粘连、脑组织粘连、血凝块阻塞、脑脊液高蛋白阻塞等。有些患者脑室端放置过长,待脑室脑脊液分流后脑室缩小,分流管扎入脑室壁,造成分流管阻塞。因此,放置脑室端分流管要测算好放置位置和距离。(2)分流管腹腔段或心房段阻塞:腹腔段阻塞的常见原因为分流管放置不准确、大网膜与分流管发生黏连。或者分流管放置距离太长,分流管在腹腔内游动穿入其他脏器,如胃壁、肠壁等。笔者在临床曾遇到1例儿童患者,分流术后6个月,分流管由肛门排出。心房段分流管常见阻塞原因是血凝块堵塞分流管。分流管脱落主要原因是分流管连接固定不紧,或者患者在术后过早进行过度活动。

脑脊液分流过度或不足:(1)分流过度综合征又叫缝隙样脑室综合征(slit ventricle syndrom,SVS),典型表现类似于低颅压综合征,即体位性头痛,直立式头痛加重,平卧后缓解,通常伴有恶心、呕吐、头晕等症状。头颅CT检查显示脑室狭小,腰穿显示脑压低于正常(常在588Pa)。处理:更换高压分流管阀门,或者更换成可调压分流装置。(2)分流不足,主要是分流管选择不当或是脑室端分流管位置偏差、造成脑脊液引流不畅或是腹腔段分流管发生黏连使脑脊液引流受阻。要认真分析原因,给予更换分流装置、或手术调整分流管。

硬膜下血肿或积液:其原因多为分流过度,脑皮层移位造成桥静脉撕裂所致。常见于正压性脑积水分流术后的患者,多表现为术后患者症状无改善或症状加重,进行头颅CT扫描即可确诊。如无明显占位效应,可观察,定期进行头颅CT检查,如占位效应明显,应实施手术处理。

7 疗效评判

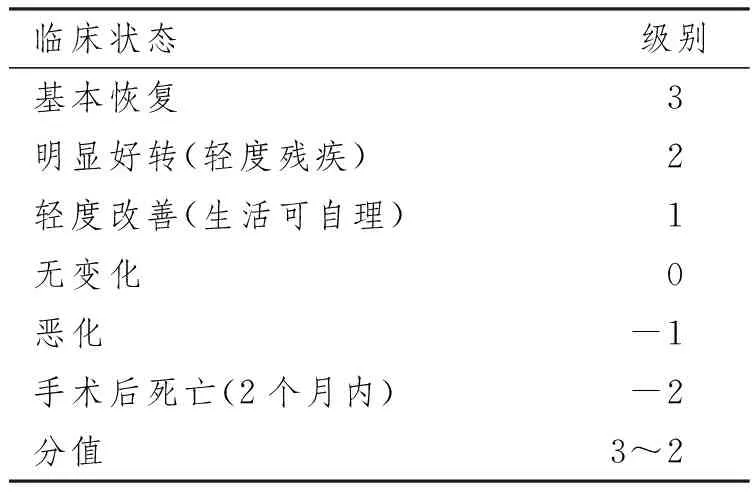

PTH分流术后的疗效评判,对于患者预后以及评价手术价值非常重要。疗效评判可参考Salmon标准。分流术后效果良好者占52.1%~57%(Salmon标准2~3级)。见表1。

表1 PTH分流术后疗效评判标准

8 康复治疗和随访

PTH是TBI后的一种并发症,手术治疗脑积水后,多数患者神经功能可在一定程度上得到改善。然而,必须认识到重型TBI会损害脑的多种功能,因此进行科学、便捷、有效的神经康复治疗尤为重要[2,4,6],如娱乐疗法、语言疗法、物理疗法、职业疗法以及心理治疗等,这些措施对减少患者残疾程度、提高生活质量大有裨益。随访的意义一是了解掌握患者病情变化,以便给予康复指导和帮助;二是对所实施的手术方式及治疗进行验证,分析评估其优点和不足,总结经验,改善提高。一般要求在术后半个月、1、3、6个月和1年进行随访和必要的辅助检查,根据检查结果给患者提出进一步治疗和康复指导意见。