在劳力上劳心:乡村小学劳动教育的突围之路

刘治富

【摘 要】当下劳动教育正陷入“有育无劳”“有劳无育”“有体无脑”的困境。乡村小学要深刻理解陶行知先生“在劳力上劳心”的教育主张,从劳动教育的生活现场、核心素养、社会需求三个方面入手,探索深度学习、设计导向、服务意识的突围之路。

【关键词】在劳力上劳心;小学劳动教育;突围

学校以培养“完整的人”为旨归。劳动教育是“完整的教育”的重要组成部分,能使学生心、脑、身发展,从而成为一个完整的人。劳动教育包括劳动知识和技能的掌握,也包括创造力、审美能力、身体素质的锻炼,促进学生的自我实现,是学生进入真实社会实践的“中介环节”。当下乡村小学劳动教育正陷入困境,陶行知先生说:“在劳力上劳心,是一切发明之母。”“在劳力上劳心”要求学校改变传统的劳动教育观,不要简单地将劳动教育理解为下田干农活、到工厂干体力活儿,或者练就某些单一的劳动技能,单纯强调劳动而忽视其实践育人功能。

实践创新是中国学生发展六大核心素养之一,主要表现在劳动意识、问题解决和技术运用三个方面。[1]乡村小学为了达成核心素养发展目标,实现劳动教育的突围,就要深刻理解陶行知先生“在劳力上劳心”的教育主张,从生活现场、核心素养、社会需求三个方面优化培养目标,开展深度学习,扩展活动内容,放大劳动育人的功能,从而规避劳动教育重说教轻行动、重动手轻启智等倾向,培养学生的劳动习惯、劳动思维、劳动态度、劳动观念、劳动精神等价值观念、关键能力和必备品格。

一、基于生活现场,开展深度学习

随着城市化进程的加快以及新农村建设的推进,学生劳动实践的场所和空间越来越逼仄。一些学校和教师错误地将线上劳动实践、游戏化劳动等虚拟网络平台的劳动指导当作劳动教育,简单化地把“做家务”当作劳动教育的全部。这种认识不利于学生养成辛勤劳动、诚实劳动和创造性劳动的价值观念。劳动教育的本质在于学生的亲身经历,让学生沉浸劳动现场,在脑身心联动的探究中,体验严肃的“做中学”过程及劳动付出与收获的快乐。

基于儿童立场的“在劳力上劳心”,倡导让儿童在课程中站立起来。通过动手做、做中学,达到知行合一,情智相长。相较于传统的讲、练、演、说等学习方式,它强调在真实的生活现场中引导学生发现问题,设计方案,运用工具,探究实践,反思评价,从知识中心走向经验学习,从粗放型的简单动手操作走向更加精细化的劳动关键技能培养。

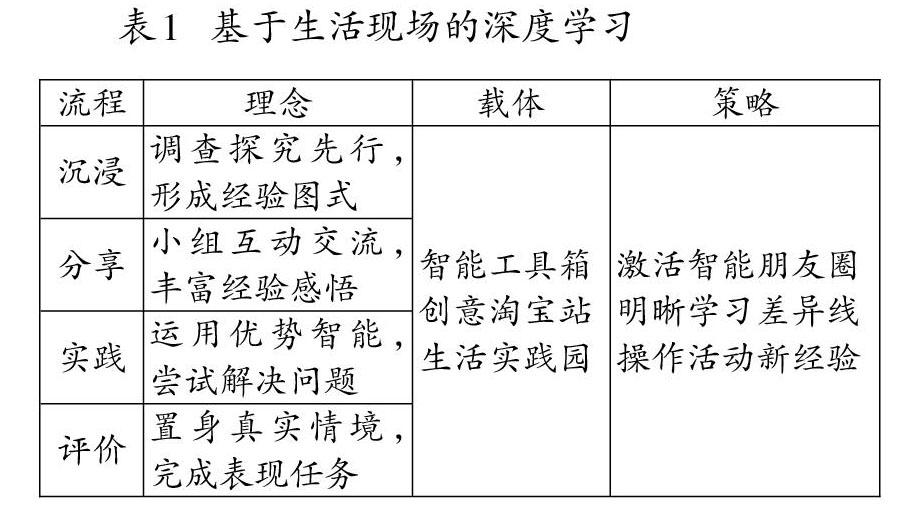

《中小学综合实践活动课程指导纲要》推荐了26个有关劳动技术的活动主题,涉及手工、木工、电工、农工、纸工、陶艺、创客、3D、布艺、仿生等多个领域。乡村小学要结合生活实际,开展家庭劳动实践、班级劳动实践、校园基地劳动实践、社会公益劳动实践等多种生活现场的劳动学习,并根据学生的年龄特征,在学习方式和目标上各有所侧重,体现层次性和序列性。在“我与蔬菜交朋友”的主题劳动学习中,学校针对不同年级学生的特点,安排了不同的生活现场,要求学生在真实的情境中完成不同的劳动任务:低年级学生要求认识、了解各种蔬菜和水果,活动现场在菜市场;中年级学生要在教师和家长的指导下,尝试烹制一两种家常菜,活动现场在家庭;高年级学生要围绕蔬菜开展小课题研究,活动现场可以自由选择。基于生活现场的劳动教育,强调的是学校、家庭、社会的契合,学生在生活现场中开展劳动学习,在任务驱动下调动了自己所有的知识、能力、品质去解决真实问题,经历了“沉浸—分享—实践—评价”的学习过程(见表1)。这样的深度学习使学生对劳动知识和劳动历程有了深刻理解和体验,且能够在生活现场中进行迁移,将学习素养转化为持续的学习实践。

劳动学习植根于真实情境,教师要对学生解决真实情境问题的表现做出评价。与其他教育实践不同,劳动教育的场所就是自我评价的场所。[2]在劳动教育中实施高质量的表现性评价能促进学生的深度学习,其关键是学生经历真实的情境任务解决过程,并利用评分规则来引导和反思学习。[3] “在劳力上劳心”要准确捕捉动手操作能力的发展轨迹,随着学生学习力的提升,制定与之相匹配的评价指标,以此引导学生的自主学习,同时为教师教学决策提供基于学生表现的证据。劳动评价要以活动为载体,并且贯穿于全过程,通过让学生完成某一实际任务来评价学生的学习状况,对学生的学习表现从技术性、批判性和发展性等方面进行多元评价。

二、基于核心素养,确定设计导向

当下农村小学劳动教育的问题主要体现在三个方面:一是“有育无劳”,劳动教育演变成知识的说教;二是“有劳无育”,学校在值日、大扫除等劳动中淡化教育的功能;三是“有体无脑”,表现在缺乏创造性劳动等方面。单一的“劳动技术课”不能完全担负劳动教育的重任,学科渗透式的劳动教学同样不能满足“在劳力上劳心”的新劳动教育诉求。学校要基于学生核心素养的发展,设计跨学科的劳动实践课程,促进学生转识成智,习性天成,养成受用终身的劳动素养。

“在勞力上劳心”离不开学习活动的支撑。设计制作是综合实践活动的主要方式之一,也是培养动手操作能力的重要手段。在活动设计时,教师要坚守素养本位,明晰动手操作能力所蕴含的动作协调、使用工具和技术、设计和制作、发明和创造等内容结构,探索“和田十二法”等教学方法与策略,突破课堂内外壁垒,通过分年级分梯度的专项活动和渗透式活动的优化设计,学生获得专业化的训练与指导,逐渐形成专家思维,从而提高“在劳力上劳心”的实践效能。综合实践活动课程倡导培养沟通与交流、创造性思维、合作与社会交往、收集与处理信息、观察、组织与规划、动手操作、自我反思与管理等八种关键能力。

多元智能理论认为,良好的“身体—动觉智能”和“空间智能”的组合运用,能使人们更好地使用工具和处理工作对象。如果要超越使用工具的层面,搞一些发明创造,就需要多种智能的组合。除了“身体—动觉智能”和“空间智能”的组合外,还需要“逻辑—数学智能”,确定制造设计出产品的必要和充分条件。[4] 学生在设计、物化、劳动、合作、分享、评价等学习过程中组合运用多种智能,体验丰富的劳动方式,此时的学习呈现出多样的形态,学生成为积极的劳动者。例如,在“购物车的改造”项目中,学生通过实地检测,调查访谈,发现购物车的优点和缺陷,然后提出设计方案,计算容量与成本,编制促销手册,开发原型,最后测试与展示,整理档案袋,开展自评与组评活动。在活动中,他们发现真实的驱动性问题,在真实事件中对这个驱动性问题展开探究,在小组合作学习中经历高阶认知过程,运用各种工具和资源进行持续、多样的实践,最终产生可以公开发表的成果。

三、基于社会需求,强化服务意识

学者王绍梁认为,当代青少年的劳动价值观已经从“劳动光荣”转向“劳动幸福”,即从“通过劳动成果从外部获得的一种赞誉”转向“从自身的劳动成果之中获得一种本质力量的确证和肯定”。[5]“在劳力上劳心”要回应社会发展对人才的需求,贴合儿童的生活經历,面向学生完整的生活世界,带领学生走出教室,参与社会活动,以自己的劳动服务自我、他人和社会,促进相关知识技能的学习,提升实践能力,使学生成为具有服务意识、奉献精神的人。

学校在整体设计综合实践活动项目时,要有意识地把社会服务与其他方式整合实施。如学生在开展社会服务项目“家务劳动我能行”时,可以与设计制作项目“学做简单的家常餐”、职业体验项目“今天我当家”等进行整合。在“学做简单的家常餐”活动中,通过家常菜的制作,学生掌握了几种简单的烹饪技能,了解健康饮食的重要性,感受劳动与生活的乐趣。在“今天我当家”活动中,学生记录家庭一日的支出,正确选购简单安全的食材,树立了理财意识;在“家务劳动我能行”活动中,学生端正了劳动态度,提高了家庭责任感。

学校劳动项目的顶层设计同样要关注服务意识的持续强化。如学校的“厨房小当家”项目贯穿了整个小学阶段,根据学生不同的年龄特征,对六年12个学期的厨房劳动任务进行课程规划,做到前后呼应,衔接得当,同时采用“主导内容+自选内容”相结合,注重实践形式和评价方式现场感和实操性的实施策略,使学生掌握蒸、煮、炒、拌等厨艺,成为优秀的“厨房小当家”。又如本镇的魏庄小学以千年运河八大文化为依托,打造民俗、码头、农耕等课程体系,建设农作物生态园、博物学家智能学习中心等劳动实践基地,且在常规教学中不断生发一些新的活动项目,兼顾自我服务劳动、生产劳动和社会公益劳动等方面,帮助学生体悟到劳动所承载的社会责任和道德品质。

总而言之,“在劳力上劳心”思想引领下的劳动教育要杜绝“劳役化”和“游戏化”,要从“大水漫灌”转向“精准滴灌”。从实践育人的角度,在学校愿景中设计劳动培养目标,在课程建设中设置专业内容,在常规教学中渗透价值引领,积极构建学校、家庭、社会三位一体的劳动育人新形态,努力培养心灵手巧、求真能行的时代新人。

参考文献:

[1]中国学生发展核心素养[EB/0L].https://baike.baidu.com/item/中国学生发展核心素养/20361439?fr=aladdin

[2]班建武.“新”劳动教育的内涵特征与实践路径[J].教育研究,2019,40(01):21-26.

[3]周文叶.促进深度学习的表现性评价研究与实践[J].全球教育展望,2019,48(10):85-95.

[4]加德纳.智能的结构[M].沈致隆,译.北京:中国人民大学出版社,2008:183.

[5]刘中华,隋桂凤.“新劳动教育”的内涵与实践路径[J].人民教育,2019(10):22-25.

(江苏省徐州市铜山区柳新镇小学中心校221142)