从科举到新学:清代苏州大阜潘氏的家族教育及其近代转型

张淑贤

明清江南望族的科举“代有人才,名硕相望”,其中一些家族不受朝代更替影响,科举盛况延续几百年之久。如常州庄氏,自明迄清的近400年中,共有35位进士、近百位举人,成为世人瞩目的科举望族。又如浙江海宁陈氏,自明迄清的十三代中,不仅有31位进士、103位举人,且接连三代官至尚书。在江南望族的衍生过程中,越是官宦世家越重视科举和教育,科举入仕是江南望族存在、发展、繁荣的关键。科举废除后,江南望族是否能因应新式教育的变化,决定了家族人才能否衔接,也决定了家族繁荣能否延续。

在清代江南望族中,由徽州迁入苏州的大阜潘氏别具一格。明清时期大量徽州人移居江南经商(1)研究徽州人在江南经商活动的论著繁夥,代表性的著作有王振忠《从徽州到江南:明清徽商与区域社会研究》(上海人民出版社,2019年)等。,江南成为“大徽州”的核心(2)“大徽州”相对于“小徽州”(徽州本土一府六县)而言,指徽商活跃的区域。参见王振忠《从徽州到江南:明清徽商与区域社会研究·前言》、唐力行《从江南的视野解读徽州》(《光明日报》2019年6月17日,第14版)。,“苏州最繁华的商业区,也是徽商的天下”(3)唐力行:《从江南的视野解读徽州》,《光明日报》2019年6月17日,第14版。。身处江南等地的徽商,或设书院、义学,或捐助当地官学、书院,积极为子弟的教育和科举创造条件。大阜潘氏在融入苏州社会的过程中,将教育科举与经商有机融合,一方面运用商业经营为潘氏子弟参加科举提供丰厚的物质基础,另一方面借助苏州浓郁的文化氛围,积极实施家族教育,促使潘家子弟走科举仕进之路(4)有清一代,苏州大阜潘氏共有进士9人、举人32人。二十九世潘奕隽为乾隆三十四年(1769)进士,是潘氏第一位进士;其弟潘奕藻为乾隆四十九年进士,其子潘世璜为乾隆六十年探花。三十世潘世恩为乾隆五十八年状元,官至尚书;其子潘曾莹为道光二十一年(1841)进士,其孙潘祖荫为咸丰二年(1852)探花。。潘氏家族“对于中国社会(尤其是江南社会)有着重要的影响。在政治上,苏州潘氏出过潘世恩这样的中央级官僚,其人一生为官数十年,历事多位皇帝,被称为‘四朝元老’。而在文化上……出现了不少收藏家和学问大师”,“遂成为江南一带著名的文化世家”(5)王振忠:《从徽州到江南:明清徽商与区域社会研究·前言》,第2页。。

学界较早关注、探讨科举和教育对江南望族的重要性(6)代表性论著如下:江庆柏《明清苏南望族文化研究》,南京:南京师范大学出版社,1999年;吴仁安《明清江南著姓望族史》,上海:上海人民出版社,2009年;罗检秋《族学与经学——从基层社会探寻清学的源头活水》,《湖北大学学报》(哲学社会科学版)2018年第3期;徐茂明等《明清以来苏州文化世族与社会变迁》,北京:中国社会科学出版社,2011年;李贵连《清代江南科举世家的典范式崛起——以吴县潘氏为例》,《北方论丛》2014年第5期;蒋明宏《近代化视野中的苏南家族教育——以无锡为中心》,《社会科学战线》2008年第3期。,也有学者考察了明清时期徽州与苏州在文化、宗族、经济等方面的互动关系(7)徐茂明:《江南士绅与江南社会(1368—1911年)》第四章,北京:商务印书馆,2004年;唐力行等:《苏州与徽州——16—20世纪两地互动与社会变迁的比较研究》,北京:商务印书馆,2007年。。关于苏州大阜潘氏,徐茂明分析了潘氏土著化过程、潘氏家风对徽州文化的继承及入苏后家风的衍变、苏徽两地潘氏族人的交往互动(8)徐茂明:《士绅的坚守与权变:清代苏州潘氏家族的家风与心态研究》,《史学月刊》2003年第10期;《清代徽苏两地的家族迁徙与文化互动——以苏州大阜潘氏为例》,《史林》2004年第2期;《江南士绅与江南社会(1368—1911年)》第四章。。唐力行认为潘氏家族在兴起、成长与发展的过程中,既延续了徽州经商与敬宗收族的传统,又融入苏州重科举文教的特色,融汇两地文化精髓,谱写百年家族传奇(9)唐力行等:《苏州与徽州——16—20世纪两地互动与社会变迁的比较研究》,第101~109页。。吴仁安指出,大阜潘氏家族士商并重,形成互为统一的良性循环,这是其族运经久不衰的关键(10)吴仁安:《明清江南著姓望族史》,第145~151页。。不过,学界尚未注意到,潘氏为提高子弟中举的几率,积极谋取科举的便利渠道,尤其在晚清时期着力优化宗族教育管理机制。本文即以苏州大阜潘氏为中心,探讨其由经商家族转为科举家族后的子弟培养方式,并从家族教育角度揭示潘氏人才连绵不绝的深层原因。

一、顺应世变:由商籍改民籍

苏州大阜潘氏又称“贵潘”,以“贵”字冠名,是与苏州另一潘氏“富潘”相区别。“贵潘”来自徽州歙县孝女乡大阜村,是大阜潘氏的一个分支。据《大阜潘氏支谱》记载,“潘氏之先,相传为毕公子季孙公后”(11)同治八年修《大阜潘氏支谱》卷首《序》,第1页。。唐朝末年,潘名因官定居歙县。再传至潘瑫,迁徙至歙县孝女乡大阜村,是为大阜潘氏始祖。明末清初,其二十四世潘仲兰往来吴中经商,侨居苏州阊门外南濠。康熙年间,潘仲兰的次子潘景文,往来江浙“业盐”,后迁至苏州城黄鹂坊桥衖,并世代定居于此。潘景文不但是大阜迁苏始祖,且是潘氏第一个以商籍入杭州府学者。此后,潘氏子孙以商籍隶于杭州府学、钱塘县学、仁和县学。如其子潘兆鼎、潘兆臣(二十六世)以商籍入钱塘县学;其孙潘克顺、潘邦协(二十七世)以商籍入仁和县学;玄孙潘奕隽(二十九世)以商籍入钱塘县学。自康熙朝至道光朝,潘氏子弟以商籍入杭州府学十人,仁和县学十人,钱塘县学七人。

“商籍”一称始于明万历年间。明朝官方为照顾长期在江浙经营盐业的盐商及其子弟,设立区别于民籍的商籍名额,并准其参加当地科举考试,取得当地应考资格的称之为“商籍”。明朝设立商籍前后,录取了大量商人子弟,但未有定额。直至清顺治十六年(1659)才确定浙江省商籍名额,杭州府学20名,仁和县学15名,钱塘县学15名。大阜潘氏以商籍中秀才者27人,以康熙、乾隆朝为最多,嘉庆朝始急剧减少,至道光十九年(1839)后再未有以商籍入学者。究其原因,主要有以下两点:

首先,在科举考试中,不可同时享有官卷与商籍两种优待政策。商籍仅在应考科举最低一级功名——秀才时具备一定的优势。商籍学生通过县试、府试、院试后入学,入学后即与民籍学生无异。乡试之年,商籍亦全部编入民卷,乡试试卷仅有官卷与民卷之别,应考生员“凭文取中”,不再另编卤字号。《科场条例》定商籍与官卷规制,凡是以民籍中式又符合官卷资格的官员,其子孙在乡试中可享官卷待遇,但不得在童生试中冒商籍应试;以商籍中式又符合官卷资格的官员,其子孙在童生试中享受了商籍待遇,乡试时则编入商籍官字号,但不可使用官卷,更不准改籍以使用官卷。对于同胞兄弟及其子,若与享有官卷资格的官员同为民籍,则照例编为官卷;若与享有官卷资格的官员为民、商异籍,则“不得借名改归,以图侥幸”(12)(清)礼部纂辑:《钦定科场条例》卷25《设立官卷限制》,沈云龙主编《近代中国史料丛刊三编》第48辑,台北:文海出版社,1989年,第1824页。。

乾隆三十四年(1769)潘奕隽中进士,即呈请改籍。科举条例规定,“未经复试之举人、贡士,概不准其改籍,其殿试、朝考亦应仿此办理”(13)(清)礼部纂辑:《钦定科场条例》卷35《冒籍》,沈云龙主编《近代中国史料丛刊三编》第48辑,第2485页。。无独有偶,江之纪是安徽婺源晓起人,以商籍参加童生试,嘉庆十八年(1813)中浙江亚元,道光三年(1823)会试后即呈请改归原籍(14)民国《重修婺源县志》卷15《选举一·科第》,民国十四年刻本,第42页。。两人皆是中进士后即呈请改籍,那么其子孙后代在科举考试中,不能以商籍入学应考,但有机会使用官卷。

其次,乾隆四十二年清廷令各省份严查户籍。科举考试中虽设立商籍,但若想以商籍应考,也有一定的条件限制。“商人在别省充商,领有盐引行盐,方准其亲子弟侄应考。”(15)(清)礼部纂辑:《钦定科场条例》卷35《冒籍》,沈云龙主编《近代中国史料丛刊三编》第48辑,第2429页。即商籍应考条件需跨省经商、具备经营盐业的资格证,兄弟、子侄无法回籍应试,同时需要注明经商地及居住地。虽跨省经商,但对“寄籍下江之徽商,与原籍不远,其子弟既得回籍应试”(16)(清)素尔纳等:《钦定学政全书》卷67《商学事例》,沈云龙主编《近代中国史料丛刊》第30辑,台北:文海出版社,1973年,第1385页。,准许“行销浙盐,在浙省杭州府,复设有商学,准其考试”(17)(清)素尔纳等:《钦定学政全书》卷67《商学事例》,《近代中国史料丛刊》第30辑,第1385页。。商籍应考资格仅限于同胞兄弟子侄,远支族人、合作伙伴及其子弟一概不允许冒籍参加考试。而本地商人,本属“土著”,“应归入本籍考试,不准冒入商籍”(18)(清)礼部纂辑:《钦定科场条例》卷35《冒籍》,沈云龙主编《近代中国史料丛刊三编》第48辑,第2429页。。对于以商籍入学应考,需学政与盐运使按定例严加查核,“至于考试商籍,务以引名为据,不得凭捐照所开之寄籍,借以为子弟冒考之端”(19)(清)素尔纳等:《钦定学政全书》卷67《商学事例》,《近代中国史料丛刊》第30辑,第1386页。。

商籍为照顾跨省经商者所设,相较民籍在考取秀才时有一定的优势,因而最易发生顶替冒名之弊端。为维护科场秩序,消除弊端,不断有取消商籍的提议。御史戈源奏称,“近来商学商人子弟日少,外省假冒日多。请将商籍生员一体勒回原籍,将各处商学、运学各额概行删除”(20)《清朝文献通考》(第1册)卷52《选举六》,王云五总编《万有文库》第二集《十通第九种》,上海:商务印书馆,1936年,第5343页。。为核实真正商籍人员数量,乾隆四十二年饬令各省份严查户籍。翌年,严查商籍,并令各省督抚、学政通查统计各省“真商亲子弟侄应试者”,以免除冒籍顶替之弊。乾隆四十四年清查户籍后,除浙江省商籍外,其他省份商籍全部取消。“惟杭郡以人材较多,蒙恩特许入学如旧。”(21)(清)穆彰阿等:《嘉庆重修一统志》(第17册)卷283《杭州府一》,《四部丛刊续编·史部》,上海:上海书店出版社,1984年,第6页。此后,浙江商籍岁科两试,仅持证者子孙、同胞兄弟及其子可凭商籍入学。

此后,大阜潘氏成员到浙江以商籍入学人数急剧减少,在江苏以民籍入苏州府、吴县、长洲、元和县学增多。道光十九年以后,大阜潘氏皆以民籍入学,未有以商籍入学的生员。在清理商籍过程中,对不合商籍及寄籍者规定:有愿改归本籍者,准改归本籍;有“出仕、中式”者需改归民籍;有与入籍之例相符者,准其入本地民籍。入籍条件为,“原籍地方,并无田产室庐,则虽有原籍之名,实无可归之业”(22)(清)素尔纳等:《钦定学政全书》卷30《清厘籍贯》,《近代中国史料丛刊》第30辑,第585页。。且在寄籍地方,“室庐以税契之日为始,田亩以纳粮之日为始,扣足二十年以上”(23)(清)礼部纂辑:《钦定科场条例》卷35《冒籍》,沈云龙主编《近代中国史料丛刊三编》第48辑,第2423页。,并在一定期限内办妥籍贯变更,准许入籍考试。

自潘奕隽中进士后,苏州“贵潘”积极顺应科举制度的政策变化,为宗族子弟科举应试创造便利条件。一方面,脱离商籍、寄籍身份,真正融入苏州社会;另一方面借助家族成员的仕途显达,在乡试中使用官卷。从潘氏以商籍入学减少、以民籍入学增多的变化来看,乾隆中期以后,大阜潘氏成员真正经营盐业者减少,抑或具备经营盐业资格证者减少,定居并改归江浙民籍者增多。

二、谋求地利:应试地点从江南到顺天的跨区调整

自嘉庆朝始,潘氏谋求地利及官场侧翼效应,将宗族子弟参加乡试的考场从江南扩展至顺天,从而增加潘氏宗族成员的中举率。清代乡试试卷分官卷、民卷两种,大阜潘氏自商籍改民籍后,具备使用官卷的资格。嘉庆十七年,潘世恩(三十世)官至工部尚书,官职品阶符合其子孙可使用官卷的条例。道光七年,潘世恩为其父服丧满期后,进京复职。此次潘氏进京举家而行,带动家族成员在顺天府参加乡试。

(一)大阜潘氏以官卷应考

乾隆时期,潘氏家族成员虽已出现进士并入朝为官,但真正使用官卷的仅有潘世恩一支。潘奕隽为乾隆三十四年进士,官至正六品户部主事;潘奕藻为乾隆四十九年进士,官至从五品刑部郎中;潘世璜(潘奕隽子,三十世)虽是乾隆六十年探花,但仅官至正六品户部主事,丁忧期满后再未入朝为官。三人官职未到四品,因而其后代在乡试中仍需以民卷应考。潘奕基有两子,长子潘世荣、次子潘世恩。潘奕基二兄潘奕藻无子,长兄潘奕隽仅有一子潘世璜,因而潘奕基将长子潘世荣(乾隆五十九年举人)过继给潘奕藻。清科举条例,过继子不属同胞兄弟,因而潘世荣及其子不可凭借潘世恩官职使用官卷应考。潘祖荫(潘世恩孙,三十二世)于咸丰二年(1852)中探花,光绪时期官至尚书,因无子嗣,遂以其胞弟潘祖年的长子潘树孳为嗣子。光绪十六年(1890)潘祖荫去世,其嗣子潘树孳以一品荫生获赐举人。清科考律例,已故官员的子孙不可再使用官卷。此后,大阜潘氏家族再未有官至四品以上者,因而家族后继者皆以民卷应考乡试。

清廷为避免官员子弟挤占贫寒之士的中举名额,也为防止官员舞弊,于康熙三十九年(1700)始设官卷。后屡经修改,至乾隆十六年规定,京官文四品,外官文三品,武官二品以上及翰詹科道子弟,八旗武职自副都统以上编入官卷。嗣后成为定例。乾隆二十三年,再次修改各省官卷定额:直隶、江南、江西、福建、浙江、湖广六大省,均以入场官生每二十名取中一名;山东、山西、河南、陕西、四川、广东六中省,以十五名取中一名;广西、云南、贵州三小省,以十名取中一名。顺天乡试,满洲、蒙古、汉军官卷,照小省以十名取中一名;南北贡监生官卷,照中省以十五名取中一名。

潘世恩于乾隆五十八年状元及第,从此官运亨通,嘉庆十七年官至工部尚书。尚书为从一品官职,按照清例,其子、孙、侄子皆以官卷应考乡试。嘉庆二十一年,潘世恩长子潘曾沂中江南乡试举人,这是潘氏家族首次以官卷中举者。道光七年,潘世恩举家进京,其成年的四个儿子(24)潘世恩共五子,二子潘曾献早殇。中,除潘曾沂外,其余子孙皆被编入顺天乡试官卷。同时,潘世恩、潘曾莹、潘祖荫祖孙三代皆在朝为官,也为家族成员提供了进京应考顺天乡试的便利。

(二)大阜潘氏与顺天乡试

在民卷中,顺天乡试中举最易,江南乡试中举最难。清代自顺治二年(1645)开科取士,江南乡试“取中一百十四名,内江苏六十九名,安徽四十五名”(25)(清)礼部纂辑:《钦定科场条例》卷20《乡会试定额·各省乡试定额》,沈云龙主编《近代中国史料丛刊三编》第48辑,第1405页。,每取中一名举人,可录送一百名入场。然而,即使有录送的限额,江南乡试参加者依然是动辄过万。咸丰以后,江南乡试定额有所增加,但其录取率仍为全国最低。因顺天府所在的地理位置、政治环境的特殊性及考生来源的复杂性等,清代顺天乡试的录取率为全国最高。顺天乡试取中106名,每取中一名举人,录送60名(26)(清)素尔纳等:《钦定学政全书》卷36《录送科举》,《近代中国史料丛刊》第30辑,第657页。。相较之下,顺天乡试的高中举率,成为江南士子北上应试的最大动力。

有清一代,大阜潘氏家族共有32位举人(27)民国十六年修《大阜潘氏支谱》附编卷7《登进录二》,第1~11页。除这32名举人外,潘氏在宣统年间有4人被赏赐举人出身。,其中16人江南乡试中举(乾隆朝6人,嘉庆朝3人,道光朝2人,咸丰朝1人,光绪朝4人),9人顺天乡试中举(道光朝、咸丰朝、光绪朝各3人),3人浙江乡试中举(乾隆朝2人,道光朝1人),钦赐4位举人(道光朝、光绪朝各1人,咸丰朝2人)。潘氏成员集中于道光、咸丰、光绪三朝参加顺天乡试,这时期共17人中举,其中9人在顺天乡试中举。

外省士子若想取得顺天乡试的资格,多以国子监生身份参加。因而,捐纳贡监生成为许多士子逃避所在籍贯,应顺天乡试的首选途径。捐纳贡监生应试者,或因家庭条件优越,不愿在童生试中浪费过多时间;或因博学能文,却屡次不能通过童生试,由捐监参加顺天乡试。因此,一般稍有经济实力又屡试不中的士子会选择捐监,以得到顺天乡试的资格。如袁枚就是通过捐监,应顺天乡试,继而得中进士的(28)徐珂:《清稗类钞》第2册,北京:中华书局,2003年,第642页。。“南方乡试人多额少,百余人中始中一人,国子监则十余人中即中一人,难易悬殊。故有志者常于捐监后由原籍起文,不惮跋涉”(29)吕小鲜:《乾隆三年至三十一年纳谷捐监史料》(上),《历史档案》1991年第4期,第8页。,参加顺天乡试。南方各省士子多选择乡试“移民”,其中尤以江苏、浙江为最。大阜潘氏迁至江淮,多数家族成员定居在江苏、浙江两省,乡试也仅能参加江南乡试和浙江乡试,两考场中举之难,深为江南士子所知。道光七年潘世恩回京复职后,潘氏更多家族成员不再局限于江南乡试、浙江乡试,而是积极北上参加顺天乡试。

在潘奕隽未中进士前,潘氏成员以商籍入杭州府、钱塘县、仁和县学,因此多应浙江乡试。潘奕隽中进士后,潘氏改吴县籍,家族成员开始应江南乡试。潘世恩进京复职后,除去编入顺天乡试官卷的潘曾莹、潘曾绶,其余七人(30)苏州大阜潘氏顺天乡试中举共9人,其中编入官卷者:潘曾莹(道光十四年)、潘曾绶(道光二十年);编入民卷者:潘遵祁(道光二十三年)、潘诚贵(咸丰元年)、潘介繁(咸丰二年)、潘观保(咸丰八年)、潘志俊(光绪二年)、潘志梥(光绪二年)、潘志裘(光绪八年)。皆以顺天乡试民卷中举:潘世恩堂兄后代潘世璜之子潘遵祁,孙潘观保、潘诚贵、潘介繁,重孙潘志梥;潘世荣的重孙潘志裘;潘世恩的族孙潘霨之子潘志俊。其中潘介繁与潘志俊捐附贡生,潘志梥捐附监生参加顺天乡试。此外四人以优贡、拔贡、廪贡取得应试资格。潘氏自康熙朝即有贡生,但从未有成员参加顺天乡试。士子参加顺天乡试,不仅需要贡监生的身份,还需巨额考费以支付旅费、食宿、笔墨等开销。潘氏宗族虽有资助,但也离不开在京为官的潘世恩、潘曾莹、潘祖荫对族中成员应顺天乡试的关照。

自潘世恩进京复职始,终至潘祖荫去世,潘氏家族中顺天乡试者,除潘志俊(31)大阜潘氏迁苏始祖潘景文生九子,形成苏州大阜潘氏一支九脉的基本格局。长房潘兆鼎生七子,潘志俊(三十三世,潘霨次子)为潘兆鼎长子潘克顺后代,潘奕隽、潘奕藻等为潘兆鼎四子潘暄后代。外,其余皆为潘世璜、潘世荣、潘世恩的后代。道光、咸丰、光绪三朝的五位进士中,有四人参加过顺天乡试,皆为潘世恩、潘世璜子孙。由此可以看出父祖辈官职对后代参加顺天乡试的重要性。潘氏家族不但有官卷、父祖辈官位上的优势,还极大利用了顺天乡试的高中举率。潘氏家族若没有顺天乡试、官卷及朝廷恩赐举人,其举人数量将会大为减少。顺天乡试的优越性、特殊性,使潘氏参加科举的考场跨越了江南地域的局限,提高了潘氏家族子弟的中举几率。

三、优化管理:重振战乱后的家族教育

咸同战乱对江南摧残尤甚,苏州大阜潘氏不但百年家业毁于一旦,且族中成员骤减(32)参见拙文《松鳞义庄重建与晚清吴县潘氏宗族复兴》,《北方论丛》2019年第4期。。战火烧至苏州,潘氏族人逃亡过程中,青壮年或被掳被杀,老幼妇孺或因病因饿而逝。幸存族人避乱上海,彼此音讯不通,生存尚且无法保证,更无法为适龄子弟提供学习条件。如潘氏最后一位进士(光绪十二年)、三十三世潘尚志,九岁“始授读,十四学作文”。因而,咸同年间潘氏子弟的科举成就受到较大影响,不如过去。潘氏自咸丰十年至光绪元年,16年间无一人中举;从咸丰三年至光绪十一年,33年间无一人成进士。即使在清廷因地方乡绅捐款而屡加定额、并行考试的情况下,同治朝潘氏依然未出现举人、进士。战乱结束后,潘氏在恢复家族经济、救济族人的同时,通过完善教育配备、分级鼓励与加强监管等举措重振家族教育。

其一,扩增学田,完善教育配备。道光年间潘氏松鳞义庄初建,潘世恩奉其父潘奕基之命,捐学田二百亩(位于元和县),专供族中子弟读书而用。咸丰年间松鳞义庄毁于兵燹,同治年间重建。同治五年(1866),潘霨捐学田二百亩(位于吴县)。学田的增设与扩大,使族中子弟的科举考试、教育费用得以保证并有所提高,也为设立族学、书屋、延请名师及学习他业者等提供经费支持。

潘氏教育虽以科举为重,但并非独掷科举一途。同治七年潘氏第二次重修族谱,在提高科举教育经费的同时,广泛资助学习其他行业者,以培养族人谋生自立的技能。对族中学习他业的贫困子弟,由支总报明义庄,给钱四千文,用以置办学习用具。学成后,有雇主给予聘书者,由支总查明报义庄,赏给十六千文。若习他业期间无相关费用,学成后亦无聘书,则三年后由支总查明报义庄,经所在店主作保,奖励四千文。若初次学习未成,再改习他业者,则不再重给资助。若因店主关张,而非学徒本人放弃,由支总查核,补给二千文,资助其改习他业。此次学成后,无论是否有学习费用,皆给四千文,以示奖励。潘氏对改习他业者的资助和奖励,不但可以促使族人摆脱生存困境,还可培养多样化人才,利于潘氏家族元气的恢复。

光绪三年,潘氏设立族学,延请名师到庄授课,将原来分散就学的适龄子弟集中到义庄,进行统一管理和教学。同时,不收取束脩,并供给饭食、所需课本及学习用具。潘氏还在庄中设立惜阴书屋,为学业已成、有志向学者置备“十三经、廿四史、纲鉴、诸子、律例诸书”(33)光绪十四年修《大阜潘氏支谱》卷21《义庄规条》,第19页。,供其阅读。

其二,扩大资助范围,增加奖励额度。松鳞义庄初建时,仅有对参加各级科举考试成员的资助和奖励。如参加县试、府试补贴考费一千文,院试两千文。入书院读书者,资助四千文。参加岁试、科试者,资助考费两千文;补廪者,奖励四千文。参加乡试者,补贴考费十千文,中举奖励十千文;参加会试者,资助考费三十千文,中进士者奖励二十千文。

同治七年,潘氏对参加各级科举考试的子弟进行细分奖励。县试、府试中的各级小考,参加县府试正场者,各给五百文;每复试一次,给予三百文。参加岁试、科试正场及复试,各给三百文。乡试前的各级考试成绩,由各支总核实考试名次报义庄,奖励凭票发放,无票不给。在乡会试的奖励中,增加了对顺天乡试成员的资助。潘氏家族道光朝中举六人,三人在顺天乡试中举;咸丰朝中举四人,三人在顺天乡试中举。潘氏家族在顺天乡试取得的科举成绩,促使其增加对北上应试成员的资助。如赴顺天乡试者给予二十千文考费的资助。若顺天乡试一次不中留京复试,给予十千文资助。若会试一次不中留京复试,给予考费十五千文。在所有各级科举考试中,凡取得第一名者,奖金翻倍。

潘氏还将奖励范围扩大到蒙童。学田初设,潘氏对无力就学的蒙童贴补束脩。同治七年始,依各人学习进度、成绩进行分级鼓励。由各支总核查适龄子弟,令其择师就学。蒙童自识字起到能读四书,每节奖励一千文;能诵经书,每节奖励一千五百文;从开笔作文至二十四岁为止,每节奖励两千文(34)同治八年修《大阜潘氏支谱》卷21《义庄规条》,第11页。。蒙童成绩由支总核查,给予领取凭证,资助经费交予塾师,凭证发放,以保证专款专用,防止经费挪用。对于蒙童的学习成绩,义庄也进行监督并依据成绩进行奖惩。

其三,加强监管,提高科举成绩。同治七年规定,每逢仲月朔日,蒙童需带所发书本及习作到庄接受检查,无故不带者,停减资助。光绪十一年,查课频率由每三月一查改为每月一查。对远在乡塾就学的蒙童,由每年查课两次改为逢仲月朔日,日期固定,频率提高。同时,义庄设立课程册,登记查课日期、查课成绩并记录出勤状况。课程册中记载蒙童的学习进度、成绩优劣,如背经书几页、识字数量、书法优劣、诗文进度等,皆登记在册,并进行前后对比,据此予以奖惩。查课日,义庄供给饭食,蒙童不得迟到早退。若临时有事无法参加查课,则需说明并记在课程册中。若无故连续两次不参加查课,需由支总查明原因并上报义庄;若连续三次不到,则暂停资助;若连续四次不到,则停止所有资助、奖励。潘氏通过设立课程册,督促族中子弟学习,并通过考察学习进度及成绩优劣,甄别学生。对“质性愚钝”(35)光绪十四年修《大阜潘氏支谱》卷21《义庄规条》,第20页。者,劝其转习他业,不允其任意荒废时间。

潘氏为提高族中子弟应试的适应性,采取多种举措,使其熟悉考题样式和答题流程。自同治七年开始,逢科举大小试年份,义庄每月进行模拟考试。义庄组织应考子弟集中于惜阴书屋,由掌庄模仿科举考卷出题,严格按照科举考试时间,辰集酉散,在规定时间内作一文一诗。考试过程中,不给烛火照明,不允许携带书本纸张。模拟考试日,饭食由义庄供给,早晚各一次。次日,将考卷送至学才兼备的老者手中,请其评定优劣,据成绩高低给予奖励。同治九年,潘氏增加模拟考试频率,由逢科考年份改为每年每月皆举行一次模拟考试。高频率的模拟考试,对应考者熟悉考试流程,从容应试,消除紧张情绪,提高考试成绩,具有一定积极作用。

潘氏通过扩增学田、设立族学、延请名师、分级鼓励、加强监管、完善教育配备等措施,终使其科举成绩有所恢复,在光绪朝一改同治朝无人中式的境况,有七人中举,一人成进士,体现了潘氏重振家族教育举措的成效。

四、因时制宜:家族教育的近代转型

清末,改革科举的呼声高涨。至光绪三十一年(1905),清廷下诏废除科举。潘氏家族因应时局变化,积极调整教育策略,接受新学,建立新式学堂,为族中子弟提供新式教育、留洋教育,甚至为女子教育创造条件,实现了由科举入仕向培养新式专业人才的转变。作为江南望族的潘氏,其教育机制由传统步入近代,显示了对时代变革的快速应变能力,这也是潘氏家族在社会变迁中没有衰落的重要原因之一。

其一,创设新式学堂,适应教育转型。

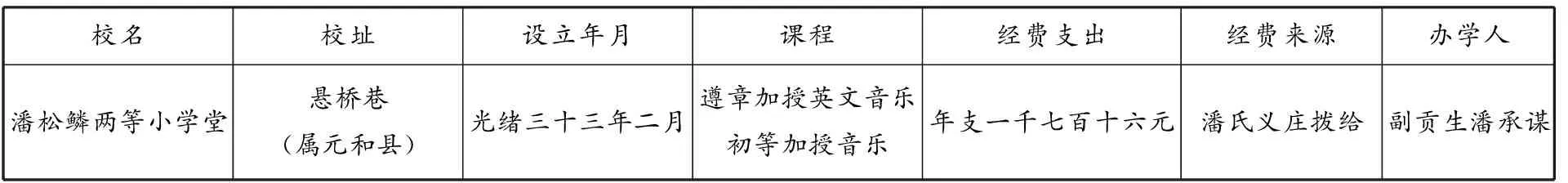

科举废除后,潘氏迅速创办了新式学堂,“依《奏定章程》,参酌日本小学教育制度”改族学为学堂,由潘承谋(三十四世)主持兴办私立“潘松鳞两等小学堂”(表1)。学堂经费由潘氏义庄每年资助一千七百十六元,课程设置除遵照《钦定小学堂章程》外(36)《钦定小学堂章程》课程设置:修身、读经、作文、习字、史学、舆地、算学、体操。,初等加授音乐,高等加授音乐和英文。这为潘氏子弟升入中级学堂打下基础,而潘氏子弟留学者众多,与小学学习英文有密不可分的关系。

表1 潘松鳞两等小学堂概况

学堂创办之初,潘氏“拓义庄旁屋余地”,“添葺斋舍”,以满足教室、食堂和宿舍之需。学堂分立初等、高等两级,招收年龄在七岁到十六岁之间的族中子弟。为保证贫寒子弟接受新式教育,潘氏减免入学子弟的学费,“经费均于义产、祭赡余款项下动支”(37)《文牍:札江苏提学使中书潘承谋设立两等小学文》,《学部官报》1907年第41期,第193页。。至于饭膳、书籍等费用,则是有力者可缴,无力者则免。在教学过程中,重视对族中子弟进行实时考察,因材施教。规定学有长进者,“除按级升转外,俟后毕业升送;抑或质难造就,察饬改习他业”(38)民国十六年修《大阜潘氏支谱》附编卷2《义庄规条》,第23页。。

其二,奖励求学,广育人才。

潘氏家族仅设小学堂,子弟若想升学深造,须到官立中高等学堂继续求学。为此潘承谋特将“潘氏松鳞义庄两等小学堂”报于学部备案,以“俟毕业期满,并请援照《奏定章程》,准予保送升入官立中学堂,及与中学堂程度相当之学堂,一律肄业,俾资造就”(39)《文牍:札江苏提学使中书潘承谋设立两等小学文》,《学部官报》1907年第41期,第193~194页。。民国年间,潘氏子孙不乏本省中学、大学毕业者,如潘志铣毕业于江苏第二中学,潘志彤、潘志洽毕业于东吴大学。亦有外省中学、大学毕业者,如潘家洵毕业于上海南洋中学,潘仁先毕业于保定陆军军官大学。在新旧教育衔接时期,清政府为鼓励新式教育,对学有所成者给予出身奖励。潘氏义庄也有相应的奖励条规,如小学毕业即赏给廪生、增生、附生者,给钱四千文;赏给优贡、拔贡出身者,给钱六千文;赏给举人出身者,给钱十千文;赏给进士出身者,给钱二十千文(40)民国十六年修《大阜潘氏支谱》附编卷2《义庄规条》,第23页。。潘氏在宣统朝共有四位赏赐举人,其中三人为国外留学归来者。随着潘氏子孙在新式学堂毕业人数的增加,为鼓励学生继续攻读学位,进行分级奖励,如取得高级中学或同等高级中学毕业者,奖银四元;专门及大学毕业者,奖银六元。得学士学位者,奖银八元;得硕士学位者,奖银十元;得博士学位者,奖银十二元(41)民国十六年修《大阜潘氏支谱》附编卷2《义庄规条》,第25页。。在专业选择的偏向上,潘氏鼓励选择自然科学及社会科学,对于传统儒学则不再提倡。

重视女学也是潘氏适应新式教育的显著特点。传统社会的女教,目的在于培养贤妻良母。随着社会的发展,女性走出闺房进入学堂接受新式教育,进而步入工作岗位,渐成潮流。潘氏成员如潘祖谦,在晚清民国间积极投身女子教育,在苏州创办女子职业中学,开苏州女学风气之先。民国年间,潘氏女性也开始到新式学堂接受新式教育,既有学习法政、教育、外语者,亦有学习医科和理工科者。如潘承德之女潘韫玉,生于光绪三十二年,五岁丧父,姐弟二人在寡母的抚养与松鳞义庄的接济下坚持就学,“姐弟常以第一、二名学业获免学费”。民国十二年(1923),潘韫玉以第一名的成绩毕业于苏州女子职业中学,后进入上海中国公学文学系就读(42)《大阜潘氏支谱》下册《府君嘉震公行述》,1992年修,苏州:苏州大学文星胶印厂内部印刷,第1515~1516页。。又如潘承韫长女潘家旋生于民国九年,后以高中毕业从事教师职业(43)《大阜潘氏支谱》上册《女儿考》,1992年修,第532页。。

其三,鼓励留学,成绩显著。

清末,留学是传统教育向近代教育转型的一种形式,培养了社会急需的应用型人才。潘氏家族调整教育方向,鼓励适龄子弟留学国外。他们或东渡日本,或远赴欧美,家族则依距离远近予以资助。如留学日本,给予三十千文;留学欧美,给予四十千文(44)民国十六年修《大阜潘氏支谱》附编卷2《义庄规条》,第23页。。潘氏成员出国留学者共十四人,其中六人留学日本,六人留学美国,一人留学英国,一人留学法国(45)民国十六年修《大阜潘氏支谱》附编卷7《毕业录附》,第1~4页;《大阜潘氏支谱》上册《世系考》,1992年修,第371~430页。。在专业选择上,留学日本以学习社会科学为主,如法政、经济等;留学美国则以学习自然科学为主,如化学、工程;留学英国者以商科毕业;留学法国者以电力毕业。潘氏子孙在选择专业上,多以振兴民族所需为主,而赴英国学习商科,想必与潘家世代皆有经商传统不无关系。这些新型人才既有获得晚清政府奖励出身者,又有在国外取得硕士、博士学位者。如潘氏子孙在宣统元年(1909)有三人本科毕业于国外,并获清政府赏赐举人身份(46)潘氏在宣统年间共有四人被赏赐举人出身,宣统元年(1909)赏赐潘志憘、潘志岵、潘承福为举人,三人皆为出国留学后赏给;宣统二年(1910)赏赐毕业于北京实业学堂的潘承曜举人出身。。潘氏家族共有硕士五人,第一位硕士是潘志湜(美国哥伦比亚大学化学硕士),第一位博士是潘承诰(巴黎大学物理化学博士)。受家族教育的影响,潘氏子弟在近代科学领域仍代不乏人,如汽车学奠基人之一潘承孝(47)潘承孝(1897—2003),其父潘志憘于光绪三十年(1904)留学日本东京蚕业学校,光绪三十四年毕业回国,经部试赏给农科举人,后北上天津投资实业。潘承孝中学还未毕业就考入唐山工业专门学校,是该校第一届机械系毕业生。后留学于美国康奈尔大学工学院机械系,1923年获机械系工程师学位,1925年获美国威斯康星大学硕士学位。回国后任教于东北大学、北洋大学、天津大学等高校。参见张继祖《我国内燃机科学的先驱潘承孝》,载中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料委员会编《近代天津十二大自然科学家》,天津:天津人民出版社,2011年,第176~192页。和“1+5”证明者潘承洞(48)潘承洞(1934—1997),曾任山东大学校长、中国科学院院士。其祖父潘祖谦为同治十二年(1873)优贡生,官至内阁中书。潘承洞于1952年考入北京大学数学力学系,1962年证明了“1+5”,为后来证明“1+4”“1+3”“1+2”奠定基础,1981年与其胞弟潘承彪合著的《哥德巴赫猜想》被誉为“数论研究宝库的又一新作”。参见山东省档案局、山东省总工会编《山东全国劳模大辞典》,济南:山东人民出版社,2015年,第219页。。

苏州大阜潘氏随时代潮流、社会变迁,及时调整教育策略,在清末科举制废除后及时由儒家传统教育转向新式教育,其教育目的由科举入仕转向培养专业人才。凭借顺应世变、因时制宜的教育策略,潘氏在近代社会转型中仍能培养出精英人才,从而使其家族保持兴旺态势。

五、结 语

明末清初,大阜潘氏往来江浙,经营盐业,在获利较为丰厚时,即投身于科举事业。潘奕隽科举中式后,潘氏选择文风较盛的苏州入籍定居,通过世代相继的教育经营而跻身于江南望族,从而为家族长久兴旺奠定了重要基础。在后世的发展进程中,徽州的重商、重教传统与苏州的文教优势互补互助,成为其家族人才辈出、族运长盛的强大动力。

科举是清代江南望族生存发展的关键因素,士大夫的功名不仅是通向仕宦的首选阶梯,而且是其家族地位与社会声誉的重要象征。苏州大阜潘氏以业盐起家,在潘奕隽中进士后及时调整科举策略,由商籍改入民籍,凭借科举考试中官卷及顺天乡试的优势,使得族中成员中式人数有所增加。咸同战乱后,潘氏家族在经济遭受重创的情势下,积极采取多种举措,优化宗族教育管理,终在光绪年间逐渐恢复其科举多有中试者的局面。清末民初,潘氏因应新旧教育的更迭,实现了家族教育的成功转型,使其族运在经历短期挫折后再度兴盛。无论在古代科举教育,还是在近代教育转型中,苏州大阜潘氏都是比较成功的典型案例。其家族教育的特色不仅反映了徽州与苏州的文脉关联,也展示了江南望族持续繁荣的某种机制。清代中后期,潘氏宗族在苏州培养大量子弟成才,不仅使其宗族繁盛不息,而且为苏州地方社会稳定、文化传承与经济复苏发挥了不可替代的积极作用。如潘祖荫运用其家族累年经营的社会关系网络,将各方力量集合起来,促成江南减赋的成功,这无疑是徽州后裔对咸同战乱后江南地区经济恢复发展的最大贡献(49)徐茂明:《国家与地方关系中的士绅家族——以晚清江南减赋为中心》,《苏州大学学报》(哲学社会科学版)2007年第4期。。

明代以来,徽州人“十三在邑,十七在天下”(50)王世贞:《弇州四部稿》卷61《赠程君五十叙》,《景印文渊阁四库全书》第1280册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第92页。。徽州人的生计离不开江南(51)唐力行:《从江南的视野解读徽州》,《光明日报》2019年6月17日,第14版。,江南既是徽商经营的重点区域,也是徽州人成才仕进的重要舞台(52)清代,徽州状元中,寄籍16人,本籍3人;歙县进士中,寄籍170人,本籍125人;歙县担任大学士、军机大臣、尚书、侍郎等高官者,亦以寄籍为多;而寄籍则以江浙为主。赵华富:《游四方 闯天下——明清时期徽州人才产生的第二条道路》,《安徽大学学报》(哲学社会科学版)2018年第2期。。另一方面,徽州人和徽商在江南谋生的过程中,也深刻地影响了江南的经济和社会文化。对江南和徽州都有深入研究的范金民、王振忠分别指出:“灿烂博大、精细雅洁而又善于吸收包容的江南文化,其实离不开徽州人、徽商的突出成就和卓越贡献。商业化和城镇化,是明清时期江南社会经济的两大特色,而徽商均发挥了不可或缺的作用。……总体而言,徽商和徽州人之于江南文化,输送了大量人才,在江南文化的创造、保护、传承和交流等方面作出了重要贡献。徽州人和徽商的活动,谱写了江南文化的重要篇章。”(53)范金民:《徽商与江南文化的关系》,《安徽日报》2019年6月25日,第6版。范金民具体从科考、手工技艺、文人交流、市镇开发和城镇发展、昆曲流行、书籍刻印收藏、文物鉴赏收藏等七个方面,说明徽商和徽州人对江南经济和文化的影响。徽商“为江南输入了大批的人才、带来了财富和规范、促进了江南城镇的繁荣,对于明清江南社会文化之塑造,也有着重要的作用”(54)王振忠:《从徽州到江南:明清徽商与区域社会研究·前言》,第11页。。因此,就如同研究“小徽州”不能离开“大徽州”一样,“我们研究江南社会文化,不能不重视明清徽商的影响”。在这个意义上,本文讨论的苏州大阜潘氏宗族无疑是观察“大徽州”与“小徽州”以及江南与徽州之关系的一个生动案例。