手机对高中德育工作的挑战与对策

陈佳润 唐为萍 林晓玲

摘 要 随着智能手机的普及,手机为高中生的生活、学习带来很大的帮助,也为高中德育工作带来巨大的挑战与良好的发展机遇。针对高中生使用手机现状和面临的问题,提出手机管理与德育工作相结合的策略。

关键词 手机;手机管理;德育;高中生;情感教育

中图分类号:G631 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2020)03-0010-03

1 高中生使用手机的现状

近年来,手机在高中生中的普及率逐年攀高,几乎成为高中生学习生活的标配。但手机的普及给高中教育带来的弊端也逐渐显露出来:课堂上乱用手机,如使用微信、QQ、玩游戏、听歌……扰乱课堂秩序;课后则机不离手,影响休息,贻误学习;更有甚者利用手机获取不良资讯,玷污心灵,影响身心健康。

手机在高中生中普及,给当前高中德育工作带来巨大挑战,也带来新机遇。高中生手机管理与德育工作相结合,已成为一线教师和研究人员重点关注的课题之一。

2 手机对高中德育工作带来的挑战

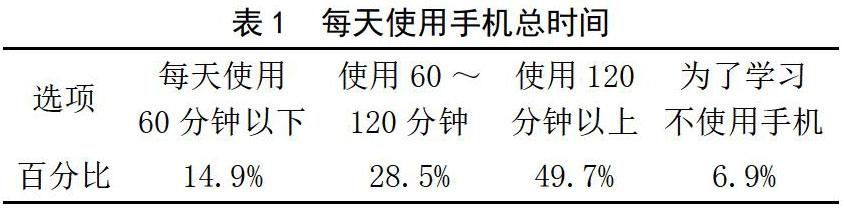

手机对学业的影响 高中生学习任务重,学习时间紧,过度使用手机势必会侵占学习时间而影响学习成绩,降低学习积极性。笔者通过对本校随机抽取的186名学生进行使用手机情况问卷调查并统计分析,发现手机每天占用学生的时间不容乐观,见表1。其中“为了学习不使用手机”仅占6.9%,而“使用120分钟以上”的竟高达49.7%,显然手机挤占了学生大量的宝贵时间。学生的自控力不足,对手机过度依赖,由于对手机过度关注,造成学生注意力分散,不能全身心地投入到学习中,不但对复习、预习造成不良影响,而且不利于端正学习态度[1]。

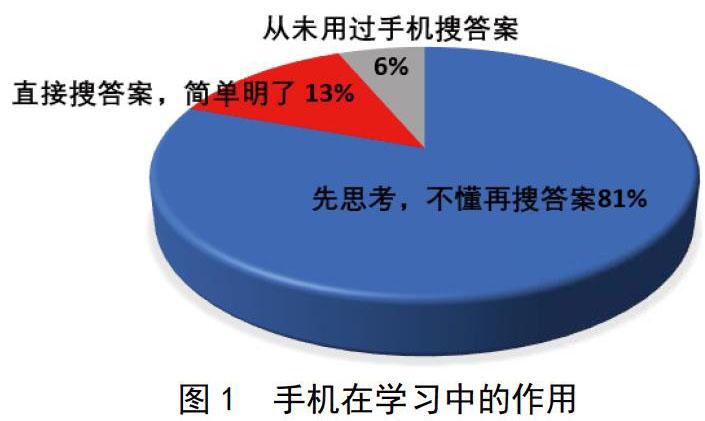

有些学生在面对难题时往往不加思考,直接利用手机上网搜索作业答案甚至利用手机在考试中作弊,调查结果如图1所示。其中认为“直接搜答案,简单明了”的不在少数,占13%,这意味着学生已经有了思维惯性,取易舍难,避开思考过程,机械寻找答案。长此以往,必将使学生养成思考惰性,难以提高知识技能和智力水平,从而导致学生对学习缺乏信心,产生厌学心理,这将为学生德育工作埋下隐患。

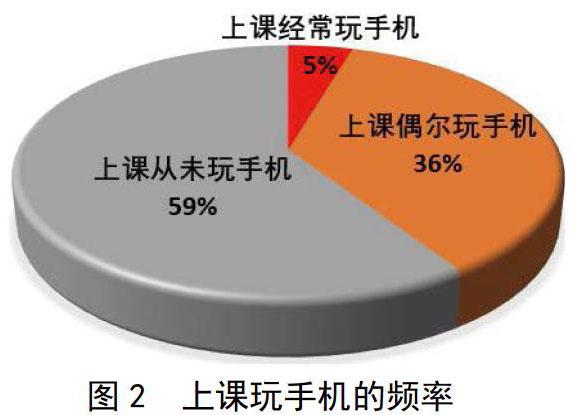

而上课时“偷玩手机”更是屡见不鲜,见图2。“偶尔玩手机”的比例高达36%,这反映了学生的注意力已经受到手机的影响。“不准带手机”“上课不准玩手机”已成为许多学校的规章制度。

手机对学生思想和行为的影响 手机网络具有隐蔽性、虚拟性、开放性的特点,充斥着大量有害信息,给高中生德育环境带来不可控性。高中生正处于身心发展期,好奇心强,较易接受新事物,但自制力较差,容易在虚拟的世界中迷失方向。若不能及时拨乱反正,最终将导致学习目标丧失,价值观念动摇,甚至走向犯罪。如果长期沉浸在手机网络中,极易混淆虚拟世界与现实世界,造成现实生活中思想和行为的错位[2],迷失于虚拟世界难以自拔,对学校德育工作产生巨大冲击。

手机对高中生诚信教育的影响 手机网络的虚拟化使学生间的交流可以突破时间和空间的限制,虚拟的网络环境为学生的不诚实、不负责的行为提供了“沃土”,如随意发表或转发不实信息。调查显示,38.9%的学生认为在网上聊天撒谎是很正常的,23.6%的学生认为在网上说话做事可以毫无顾忌[3]。在本次调查中,笔者也着重调查了这一问题,发现学生认为“偶尔说谎,没什么事”的心理乱象已经滋生,这种不诚实的品质一旦养成,将会使学生的诚信意识逐渐淡薄,加剧信任危机,这与高中德育工作中培养学生诚实守信的初衷背道而驰。

3 手机给德育工作带来的机遇

手机是一把“双刃剑”,为高中德育工作带来巨大压力的同时,也为德育工作提供了新的思路和方式。新时期高中德育工作应与时俱进,在利用好传统德育方式的基础上,要适应学生的心理变化特征,充分运用各种新手段、新途径开展德育工作,以实现德育工作的高效性。充分发挥手机传播灵活性和广泛性的优势,必将能为新时代德育工作的开展提供广阔的空间和机遇。

手机为德育工作提供了的新平台,突破了时空限制 传统的德育教育往往是借助班会课、早读午习课,在限定的空间和时间里,对特定的学生动之以情、晓之以理。这样的德育形式单一且缺乏新意,德育信息主要来自教师单方面的传授,学生被动接受,难以引起学生的兴趣和共鸣,易使学生产生抵触心理。若能借助手机的传播功能,如教师课前或课后在微信群、QQ群、微博等发布教学任务,用图片、视频、文字等形式,让学生自己主动探索、挖掘、分享德育素材和心得体会,不仅能将德育工作落实、落细,打破时空限制,增强德育工作的辐射性和感染力,还能让学生变被动接受为主动学习,潜移默化接受教育。

手机的灵活性使德育工作更具有针对性和实效性 传统的德育方式是师生面对面直接交流,教师扮演的是高高在上,标榜正确人生观、价值观的严肃角色,加之年齡差异,使得在面对面交流时,学生总会有一种被动、畏惧甚至抵触的心理。在德育工作中若能借助微信、QQ等方式进行思想沟通,则能减轻学生对教师的畏惧、抵触心理,学生也愿意通过这种方式隔着屏幕把平时不愿或不敢对教师说的话表达出来,如表2所示。

可见通过手机交流,有时候能取得意想不到的效果,使德育教育指向清晰、目的明确,有利于高中生的身心成长。

手机文化丰富了高中生的精神世界 随着新媒体的迅猛发展,手机成为学生获取知识和接受德育教育的重要途径。借助手机,高中生可以及时全面地了解国内外重大时政新闻,掌握当前主流、前沿的思想动态和优秀的人物事迹,缩短校园与外界的距离。若能充分利用这些信息并加以引导,将其转变成德育教育的时代素材,不仅有助于开阔高中生的视野,更新思想观念,还能提高学生的是非判断能力和道德水平,从而实现课堂内外高中生思想政治教育目标的统一。

4 手机管理与德育工作相结合的策略

完善制度,强化管理 在手机时代背景下,应该正视手机对高中生德育工作的影响,既不能将其视为德育工作的绊脚石,又不能听之任之,放任自流,而应该从学校的制度出发,做好顶层设计,疏堵结合,与时俱进,形成学校、教师、学生“三位一体”的监督体系。

首先,学校应通过广泛、充分的调查、讨论、座谈会等形式,讨论制定学校的手机管理制度,既要使手机管理严肃化,又要体现人性化,从而消除学生的抵触心理,使其主动接受管理。

其次,学校应抓好手机管理的宣传工作。如利用班会课、平常课堂、国旗下讲话等形式,向学生明确在校使用手机的条件、时间、内容,使学生“有法可依”,今后处理“违规使用手机”时也可有理有据。

最后,家校联合,形成合力。通过适时召开家长会、举办家长学校等方式,逐步建立健全政府主导、各有关部门合作的家庭教育工作协调机制[4],及时让家长掌握学生的手机使用情况,帮助家长有针对性地做好家庭教育监督工作。

强化情感教育,发挥榜样力量 情感教育一直是德育工作的有效途径。高中生已具备一定的是非判断能力。

首先,教育者在手机的管理过程中应放下架子、客观公正,用真情实意与学生交流,通过情感教育营造相互尊重、乐观自信、积极向上的良好环境,使学生自愿接受教育,促使学生走积极健康的手机使用之路。反之,若采用简单粗暴没收手机等独断的方式,其教育效果往往不尽如人意,甚至有时会产生“师生对峙”“冷战”的僵局。

其次,教师应该以身作则,严于律己,发挥榜样力量,如坚决不带手机进教室或在课堂上不使用手机,用自身行为潜移默化地影响学生。

培养兴趣爱好,走出手机世界 新课程改革注重学生综合素质的培养,高中生除了要学好文化知识,还应注重培养良好的兴趣爱好以促进自身的全面发展。学校可以积极开展形式多样的校园活动,丰富学生的课余生活;创设多种兴趣小组,挖掘学生的各项爱好和特长。这样不仅能使学生放下手机,还能在活动中强化思想道德教育。

5 结语

高中生手机管理是当前高中德育工作中的热门课题,由于手机隐蔽性强、诱惑力大,而高中生又个性鲜明、自控力差,使得手机管理成为高中德育工作中的一大难题。这就需要德育工作者在管理中依据制度加强管理;强化情感教育,发挥榜样力量;培养学生兴趣爱好,帮助学生走出手机世界。同时,要不断创新发展手机管理的各项措施,实现手机管理与德育教育的有效结合、协同发展。

参考文献

[1]周喜华.手机行为研究[J].中国校外教育,2011(11).

[2]趙雅文.网络不良信息对未成年人的危害及对策[J].新闻界,2004(6):10-11,18.

[3]叶素云.网络文化对青少年思想道德建设的负面影响及应对策略[J].丽江学院学报,2012(4):99-102.

[4]曹瑞,孟四清,麦清.中学生德育环境状况的基本判断与建议:基于2011年全国中学生德育环境状况的调查与分析[J].思想理论教育,2012(11):29-34.