基于系统学原理的“思政+专业”设计类课程范式创新研究

摘 要:本文主要基于系统学原理,研究思想政治教育与艺术设计教育融合过程的科学方式。主要利用系统学整体性、层次性原理,将思想政治教育与艺术设计专业教育进行系统分层,依据宏观到微观和系统到基元的三个层级,一一对应并设立相关目标。最终通过艺术设计专业的课程单元设计来完成三个层级的不同目标,从而达到设计专业课程与思想政治课程的科学融合。既符合了高校人才培养规律,又完善了国家对设计人才的全方位、全过程培养的创新范式。打破高校部分教师在设计专业教育中只谈“专业”不谈“思政”的传统思想。

关键词:系统原理;人才培养;范式;创新

中图分类号:G642.0 文献标识码:A

随着中国综合国力的快速提升,国家急需各方面的高素质、专业化人才。在国际社会的激烈角逐中,中国综合国力的可持续发展,本质上要依赖于各行各业高素质人才的不断供给[1]。2018年9月10日的全国教育大会中,习近平主席强调培养社会主义建设者和接班人,把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域,学科体系、教学体系、教材体系、管理体系要围绕这个目标来设计[2]。从国家的导向及政策来看,国家对高校人才的培养开始转向全面化、高质化时代。学生在高校学习期间,大部分专业课程占比较高。例如,清华大学美术学院各专业方向本科生培养学分共170学分,其中通识课程44学分,占总学分的25.88%;专业教育课程116学分,占总学分的68.23%;自由发展课程学分10学分,占总学分的5.88%[3]。从这里可以发现,通识教育中思政课程只占了一部分,相比大学整个课程体系来讲,课程有限。如果纯粹利用思政课程进行思政教育,远远达不到预期效果。这就决定了对艺术设计专业的大学生进行思想政治教育,除了常规的思政课程与活动外,应高度融合在艺术设计专业课程教育中,贯穿始终。

1 系统学

1.1 系统学原理

系统学的基本理论以系统论、信息论、控制论、运筹学的共同理论为基础,综合吸收了还散结构理论、协同学、突变论、超循环理论等系统理论的基本思想,并不断发展、日益完善[4]。系统学原理被广泛用在自然科学和社会科学的各个领域。其主要作用是使人们对客观世界形成系统的、整体的认识观念,认识系统原理和规律,对客观事物系统进行有效控制。其研究和工作方法是定性、定量相结合的系统方法。以系统的整体性、层次性、开放性、目的性、稳定性、突变性、自组织性、相似性、不可逆性为基本原理。其原理对高校思想政治建设、专业学科建设、学生认知建设有重要的科学指导价值。

1.2 系统学原理贯穿高校人才培养的全过程

高校人才培养主要由思想教育、专业教育、通识教育三大板块构成。思想教育主要指思想政治相关课程,主要培养学生的思想道德与法制观念、国家与民族认同观念以及学生自身的人生观、价值观、世界观等。专业教育主要以各学科领域相关课程为主,主要培养学生的专业知识与专业技能等。通识课程主要有英语、体育、艺术欣赏等课程,主要培养学生的语言、体质、审美等。这三大板块之间属于协同关系,相互影响,相互促进,相互交融。

1.3 系统学原理在人才培养全过程中的基本单元

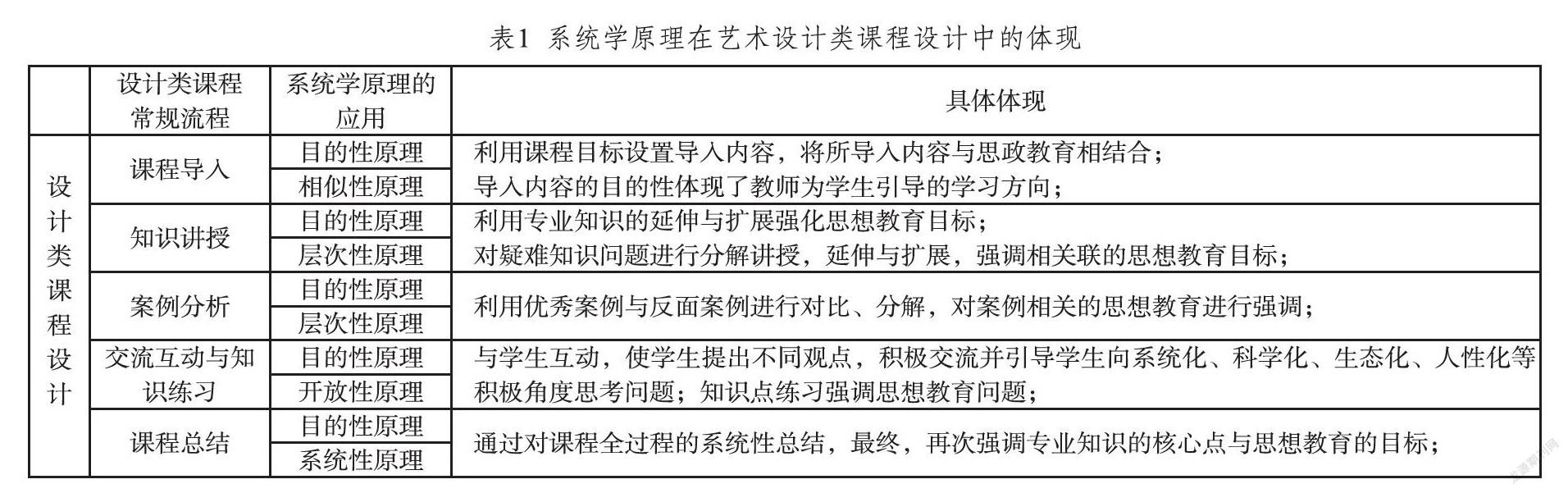

高校人才培养的基本单元为课程设计,不同专业的课程设计类型略有不同,但主要区分为理论课程、理论+实践课程、实践课程三种。在不同的课程类型中,依据设计类专业课程的常规流程,分解其课程过程的不同阶段,利用系统学相关原理融入思想政治教育。从专业课程的宏观角度到微观角度,都能够利用系统学的整体性原理、层次性原理、目的性原理等将思想政治教育融入到专业课程教授过程中,在教授专业知识的同时,潜移默化地强调思想政治教育,如表1所示。通过分析表1可以看到,在课程设计的不同阶段,每个阶段都利用了目的性原理。也就是說,思想政治教育要贯穿整个专业课程设计的每个阶段。

2 基于系统学原理的“思政+专业”课程设计创新

2.1 “思政+专业”课程设计的三个维度

利用系统学原理,对思想政治教育进行分层,三个维度分别为宏观、中观及微观(层次性原理)。思想政治教育的三个层次为宏观维度——爱党、爱国、热爱中国特色社会主义;中观维度——爱社会、爱专业、爱行业;微观维度——爱家人、爱自己。专业课程则在教学过程中对具体内容进行目标导向(目的性原理)。针对专业课程的不同教授方式,对思想政治教育的三个目标进行导向型教学,专业课程在课程内容中应融入思想政治教育的不同维度目标,每次课程内容的教学导向至少体现出思想政治教育的一个目标,如图1所示。当课程内容与思想政治无直接关联时,可利用相似性原理对课程内容的某点进行延伸,延伸后可进行目标关联。

2.2 “思政+专业”设计类专业课程设计案例

2.2.1 史论类课程

设计史论类,该类课程主要是对设计历史的研究。“设计”这个概念可以从两个方面来理解。一是从纯粹观念的角度,认为设计是一种改造客观世界的构思和想法,按照该出发点,设计的历史可以追述至人类产生之初,甚至可以说设计的出现是人类产生的标志。它能比较全面地涵盖设计的历史演进。

代表事件(时间周期、产生背景、发生原因、进展、结果、影响——爱党、爱国、民族发展等)、代表人物(大师的生平(生活背景)、作品(象征意义)、言论等)、对当代的影响等(积极事件做正面案例——宣扬、学习;消极事件做反面教材——警示、告诫)。

2.2.2 理论+实践类课程

设计实践课程主要是在理论基础上进行设计实践,主要从系统设计流程切入。

主要有设计前沿、设计理论、设计方法及程序、设计材料与工艺、相关技术与研究、设计案例分析、课程设计等。在该部分思政教育主要通过设计前沿案例——国内外相关产品的发展趋势——民族自信心、爱国——宏观维度;设计方法的科学化、生态化、人性化;材料与工艺的安全性、生态性,技术研究的生态性,清洁能源、新能源、环境保护等——中观维度;案例分析的积极性引导及课程设计的全面指导等进行。

最后指导学生进行设计系统流程的运转操作,使学生通过其设计调研(了解设计目标相关信息,利用信息分析设计目标)、设计概念(具有科学性、创新性、生态性、宜人性等,构思合理、想法新颖,考虑到系统性、生态性、实用性、宜人性、培养学生的系统思维能力、锻炼创新思维、体现社会责任、关注人类生存与发展——中观维度)、设计方案(具有规范性,符合专业所属行业的国家相关法规及规范,培养学生的专业规范能力)、设计成果(具有可操作性,能够通过实践活动完成设计方案,并展示最终成果,培养学生的动手能力、沟通能力、自信心等——微观维度)等进行学习。

3 结语

基于系统学原理下的“思政+专业”课程设计创新,是将思想政治教育系统融入到艺术设计专业课程的交叉创新过程,该过程呈现出系统学的整体性原理、层次性原理、目的性原理、相似性原理,思想政治教育通过以上原理的综合关联性与协同性,来完成艺术设计专业课程的课程思政设计。这一创新过程符合我国高校发展所提倡的“三全育人”思想,符合中国特色社会主义建设人才的培养目标,符合设计学科德智体美劳全面发展的设计人才培养要求。彻底打破了高校专业教师在教学中只谈“专业”不谈“思政”的局面。

参考文献

[1] 习近平.全国高校思想政治工作会议[EB/OL].[2016-12].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6319/zb_2016n/2016_zb08/201612/t20161208_291276.html.

[2] 习近平.全国教育大会[EB/OL].[2018-9-10].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2018n/2018_zt18/.

[3] 清华大学本科专业设置及培养方案[EB/OL].[2018-12].https://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthu/newthu_cnt/education/edu-1.html.

[4] 李正军,王浩鑫,艾婷婷.基于系统学理论下的产品设计创新方法[J].机械设计,2014,31(01):97-100.