我在声乐学习中的一些心得体会

王清林

我热爱唱歌已有50多年了,从2001年开始学习声乐,研读过弗·兰皮尔蒂等的《嗓音遗训》、邹本初先生的《歌唱学—沈湘歌唱学体系研究》(以下简称《歌唱学》)、金铁霖老师的《金铁霖声乐教学法》等声乐著作,学习过李双江老师的《心儿在歌唱》、戴玉强老师的“戴你唱歌”声乐慕课等视频,并一字一句地反复“抠”过《歌唱学》和《金铁霖声乐教学法》中精华的内容。经过20年的刻苦学习和深入细致的实践,我先后发现了“歌唱气息的压缩原理”、一种用发“bo”(波)字音打开喉咙的方法,总结出“声音塑造五步法”和“三个不变,四点一线唱法”,我还发明了测量歌唱者气息压力的“气息力量测量表”(已获得国家实用新型专利)。本文中,我将自己的一些心得体会详做介绍,请各位专家、学者、老师批评和指导。

一、歌唱气息的压缩原理

学习唱歌先要抓住主要矛盾,学习的顺序很重要。学习方法科学,就可以学得更好、更快,达到事半功倍的效果。反之,错误的学习方法将会影响学习的进度,甚至会让歌唱停滞不前,更有甚者,将会影响身心健康。

在《嗓音遗训》中,兰皮尔蒂曾经说过:“气息的进步必须比嗓音的进步早一年。”唐代段安节撰《乐府杂录》中载:“善歌者必先调其气。”从以上这两句话可以看出,学习唱歌必须先锻炼歌唱的气息,因为一切歌唱都要建立在强大的歌唱气息基础之上。科学的发声方法,高超的技巧,都是以气息为前提。那么,歌唱的气息与歌唱的声音是什么关系?声音的高低、音量的大小与声带的振动三者之间又是什么关系呢?下面我们就来讨论一下。

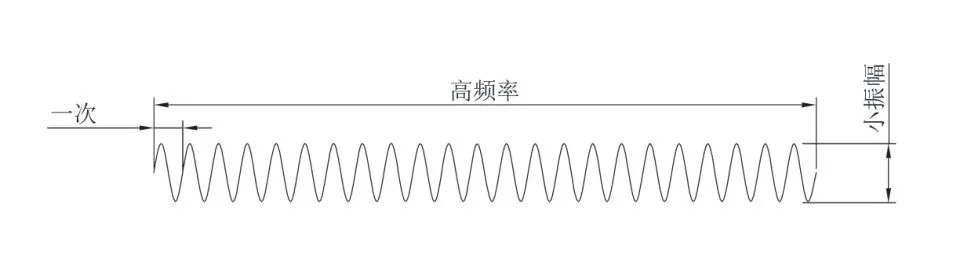

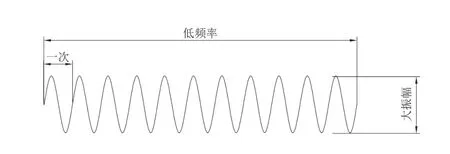

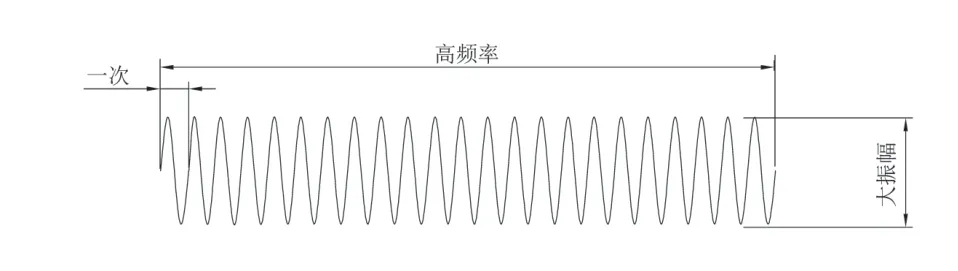

为了解释清楚上述问题,我画了三条声带振动曲线图,如图1、图2、图3所示。声带在单位时间内振动的次数叫作频率;声带振动幅度的大小叫作振幅。

图1 声带高频率小振幅振动曲线图

图2 声带低频率大振幅振动曲线图

图3 声带高频率大振幅振动曲线图

从第一条曲线(如图1所示)可以看到,声带振幅较小,但振动的频率较高。在这种情况下,声带发出的音调较高;反之,声带发出的音调较低。

从第二条曲线(如图2所示)可以看到,声带振动的频率较低,但振幅较大。在这种情况下,声带发出的音量较大;反之,音量就较小。

从第三条曲线(如图3所示)可以看到,声带振动的频率较高,且振幅也较大。在这种情况下,声带就会发出既高又响的声音。

我们知道,当风速较大的时候,风葫芦就会转得较快;反之,风葫芦就转得较慢。同样的道理,当歌唱的气息流速较快的时候去冲击声带,就会使声带产生较高频率的振动,声音就较高。当歌唱的气息流量较大的时候去冲击声带,就会使声带产生较大振幅的振动,音量就较大。当歌唱的气息流速快且流量大的时候去冲击声带,就会使声带产生高频率、大振幅的振动,声音就会高且响。

综上所述,声音的高低、音量的大小与冲击声带的气息的流速、流量有直接关系。那么,我们在唱歌的时候怎样才能使歌唱的气息产生较快的流速和较大的流量呢?这就是我们在声乐教学中要先训练气息的原因。要想使歌唱的气息产生快流速和大流量,就必须像空气压缩机一样将储存在肺内的气息进行压缩,使它产生一定的压力,带有一定压力的气息才会产生较快的流速和较大的流量。压力越大,气息的流速就越快,流量就越大。那么,我们在唱歌时怎样去压缩肺内的气息呢?说到这个问题,我想先谈谈唱歌时怎样吸气和怎样呼气。胸腹联合呼吸法,是声乐界普遍使用的一种较科学的呼吸方法。

1.吸气

站好姿势后全身放松,闭着嘴,像闻花一样用鼻子深深地吸气,吸气的同时小腹往里收紧,并继续吸气,吸满后憋住气。此时,除腹部和胸部存有气息以外,可以全身放松。

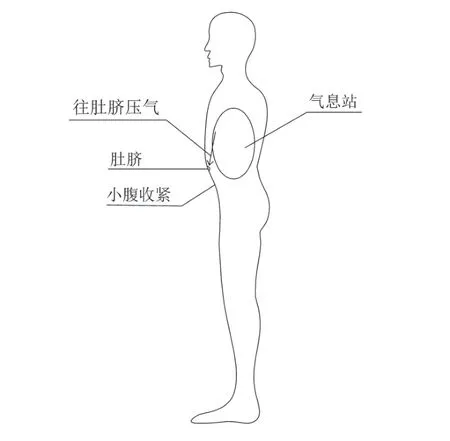

当小腹收紧,吸满气后憋住气时,储满气息的腹部和胸部就像空气压缩机的储气罐一样,是一个气息供应站,因此,我把储存气息的腹部和胸部称为歌唱气息的“供应站”(为便于叙述,以下简称“气息站”,如图4所示)。

图4 大振幅“气息站”示意图

2.呼气

胸腹联合呼吸法中呼气时使用的是“压气法”,即发声时像吹气球一样用力往肚脐压气,如图4所示。腹部和胸部就会同时向内收缩,挤压、压缩储存在“气息站”中的气息,使其产生一定的压力。然后让具有一定压力的气息去冲击声带,此时,声带就会产生高频率、大幅度的振动,从而发出又高又响的声音。

压缩“气息站”中的气息依靠的是小腹肌、腰肌、腹肌、胸肌等肌肉群(以下简称“呼吸肌肉群”)的肌肉力量。当“呼吸肌肉群”具有强大的肌肉力量,将储存在“气息站”中的气息压缩出强大的压力,方能唱出很高的音和很大的音量。“呼吸肌肉群”强大的肌肉力量除了用来压缩“气息站”的气息之外,还有一个作用,那就是控制“气息站”的气息。当“气息站”的气息具有强大的压力时,由于歌唱的需要,气息还不能一下子呼出去,要利用“呼吸肌肉群”的肌肉力量调节气息的流速、流量,按照声乐作品旋律的高低、快慢有控制地呼出,这就是歌唱气息的压缩原理。此原理揭示了歌唱气息在腔体中压缩的方法,歌唱气息压力与声带振动的频率、振幅之间的关系,也客观地诠释了歌唱气息的压力与声音的高低、音量的大小之间的关系。而“用力往肚脐压气”这一描述歌唱用气的说法,与意大利美声唱法所说的“吸着唱”“叹着唱”的说法相比,既简单明确,又通俗易懂,便于掌握。

通过以上分析,我们知道了歌唱声音的高低、强弱、长短,都与“气息站”气息储存量的多少和压力的大小有直接的关系。而“气息站”气息储量的多少与肺活量的大小有关,“气息站”气息压力的大小与“呼吸肌肉群”肌肉力量的大小有关。一般来说,没有经过歌唱训练的人,“气息站”不会有太大的气息储量,“呼吸肌肉群”也不会有太大的肌肉力量。所以,对于刚开始学习唱歌的人来说,锻炼肺活量和“呼吸肌肉群”的肌肉力量是重中之重。

二、气息力量测量表

在男高音歌唱家戴玉强录制的“戴你唱歌”声乐慕课里,戴老师让范唱嘉宾按住他的腹部,范唱嘉宾按后说“戴老师的腹部非常坚硬”。这里“腹部非常坚硬”就是指戴老师的腹部内存有压力非常大的气息。为什么戴老师歌唱的声音那么结实?就是因为他的“呼吸肌肉群”力量强大,能压缩出压力强大的气息。那么,这种力量是否可以量化呢?

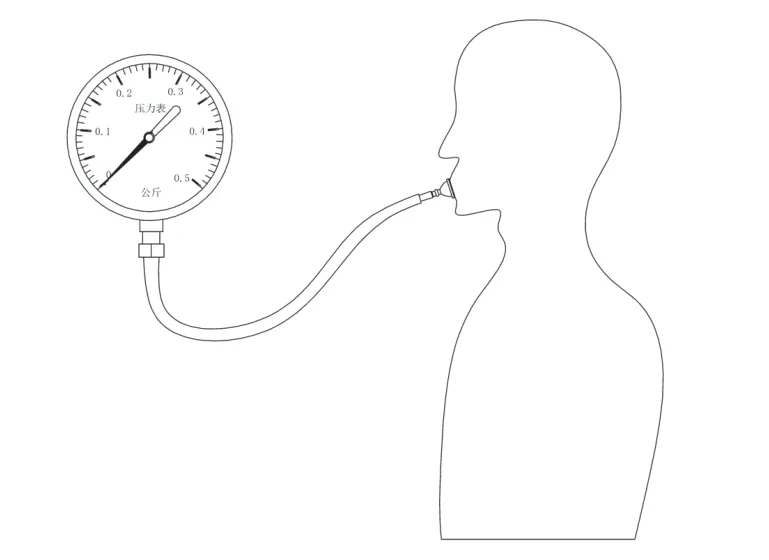

我曾发明了一种“气息力量测量表”(如图5所示),该表是由一块压力表、一根进气管、一个吹嘴组成,使用方便。“气息力量测量表”不但可以准确测量学唱者的气息压力,而且学唱者每天坚持吹“气息力量测量表”,还可以快速提高“呼吸肌肉群”的肌肉力量。

图5 气息力量检测示意图

假设戴老师吹了这个表,就可以准确地测量出他的气息力量到底有多大了。如果以此为标准,再测量每个声乐学习者气息压力大小,就知道他们与“标准”的气息力量有多大的差距,从而可以根据每个学生的具体情况有针对性地制定锻炼气息力量的方案。

三、声音塑造五步法

声乐艺术说到底是一门听觉艺术,它的审美标准首先是声音的美。著名声乐教育家金铁霖老师在他所著的《金铁霖声乐教学法》一书中提出的声乐教学选才育才七字标准(“声”“情”“字”“味”“表”“养”“象”)中,把“声”放在了首位,由此可见,声音在声乐艺术中的重要性。所以我们学习唱歌,首先要学习的就是声音的塑造。根据我的学习体会,为方便教学,我总结出了“声音塑造五步法”。

1.闭口哼鸣

人生来就有真声(也叫真嗓)、假声(也叫假嗓)两种声音,如果只用真声或假声唱歌,“真嗓虽然结实,声音富有光彩,但音域有限,高音难唱;假嗓虽然唱的很高,但声音虚弱,缺乏声音的力度,况且,真声与假声截然分家,音色不能统一,音量无法均衡”①。如果将真声与假声混合,“将这两种音色糅合在一起,从而增强了自然声区的柔和度和高音区的响亮度,使不同声区里的音色基本上达到统一的效果”②。

那么,我们怎样才能在真声中混入一部分假声呢?

闭口哼鸣的方法不但可以获得混声,还可以获得高位置的声音。因为,哼鸣时是用鼻子哼的,哼的声音是在鼻腔和头腔里形成的。“关于‘高位置’的感觉,不同的声乐教师有不同的提法。但对于共鸣所产生的音色,总的效果都是要求声音出现在上口盖弧以上的鼻腔和头腔里,也就是鼻腔和头腔共鸣。”③保持闭口哼鸣的状态开口唱歌,不但可以唱出混声,还可以唱出明亮、年轻的头腔共鸣音色。

2.开口哼鸣

当我们会唱闭口哼鸣后,在保持这种发声状态下张开嘴,唱开口哼鸣。张开嘴唱,怎么还叫“哼鸣”呢?因为我们虽然张开了嘴,但仍然保持了闭口哼鸣的状态,声音是从口腔里发出来的,却还保留着鼻腔共鸣的声音。所以,用闭口哼鸣的状态张开嘴发出的声音叫“开口哼鸣”,开口哼鸣的声音就是混声。这种声音既有真声的结实,又有假声的明亮,是一种朝气蓬勃、圆润柔美的声音。更重要的是,混声的音域宽广,一般可以达两个八度以上。

3.面罩唱法

掌握了混声唱法后,下一步就是如何让声音集中。虽然开口哼鸣唱出来的声音是混声,但却不一定能够获得集中的声音。只有让声音集中起来,才能传得很远。就像手电筒一样,集中起来的光线才能照得很远。那么,我们怎样才能把声音集中起来,集中在什么地方呢?美声唱法所使用的“面罩唱法”就是集中声音的一种很好的方法。

“面罩唱法”不是一种生理活动,而是一种心理活动。假设歌唱的嘴长在眉心之间的共鸣焦点上,唱歌时就要想着歌唱的嘴就长在这个共鸣焦点上,声音是从眉心之间的这个“嘴”里发出来的,而且每个字都要咬在那里。更重要的是,当你的思想集中在眉心之间的共鸣焦点上时,就忘记了声带,使喉咙获得解放,从而唱出松弛的声音。所以,“我们也理解:声音是从喉出来的,但绝对不能在感觉上有喉的存在。有了喉的存在的感觉时,大概是过分紧张用力了。学唱者应牢牢记住沈湘教授的指导,请‘忘掉你的喉头’。”④

4.打开喉咙

唱歌必须打开喉咙,并且要保持相对的稳定。打开喉咙的方法很多,比如用模仿打哈欠的方法、模仿小声哭泣的方法、发“u”母音的方法等。我在用意大利语学唱《我的太阳》时,意外发现发“bo”(波)音也可以将喉咙打开。在刚开始学习唱歌的时候,要想打开喉咙,并不是一件很容易的事情,打开后要保持相对的稳定就更难。

5.整体共鸣发声法

“基音只有得到各种腔体的‘混合共鸣’之后,共鸣的音响效果才能变得丰满、圆润而又富有明亮的色彩。因此不能片面地追求单一的共鸣位置,而是打开所有的共鸣腔体,使基音在这些腔体中按照‘和声含量’的关系产生‘共振’。”⑤这句话中所说的“混合共鸣”其实就是整体共鸣。头腔共鸣、口腔共鸣、胸腔共鸣混合在一起的共鸣被称为“整体共鸣”,我把用整体共鸣歌唱的方法称为“整体共鸣发声法”。

《歌唱学》中提道,沈湘教授特别指出:“把声音落下来,在胸口上有一大块共鸣音响,是美声唱法胸腔共鸣的基础特征。”⑥那么,怎样把声音“落”下来呢?经过反复练习,我发现唱的时候要有意识地“往心口处用力”,尽力让胸腔振动起来,我把这种唱法称为“胸振唱法”。

“声音塑造五步法”是一种塑造好声音的方法,具体方法如下:站好后,抬起笑肌,吸满气后憋住气,在吸气的同时打开喉咙和胸廓并保持住,然后往后腰和心口处同时用力,从口腔发出“a”母音。一口气唱完后,仍然保持喉咙打开的状态,换一口气,按照上述方法再发“a”母音。反复地发“a”母音,由于往心口处用了力,声音就会落下来,胸腔产生振动,从而产生胸腔共鸣。当“a”母音由口腔发出来时,就会产生口腔共鸣。所以,刚才发的“a”母音是口腔共鸣和胸腔共鸣混合在一起的混合共鸣。有了这种感觉后,再用上述方法去发这个“a”母音,但这次要想着歌唱的嘴长在眉心处,让“a”母音从眉心处的共鸣焦点发出来。这时发出的“a”母音要比从口腔发出来的高很多(不是音高提高了,而是声音的位置提高了),而且声音更明亮、圆润了。这就是用“整体共鸣发声法”塑造出来的高位置的混声。

四、三个不变,四点一线唱法

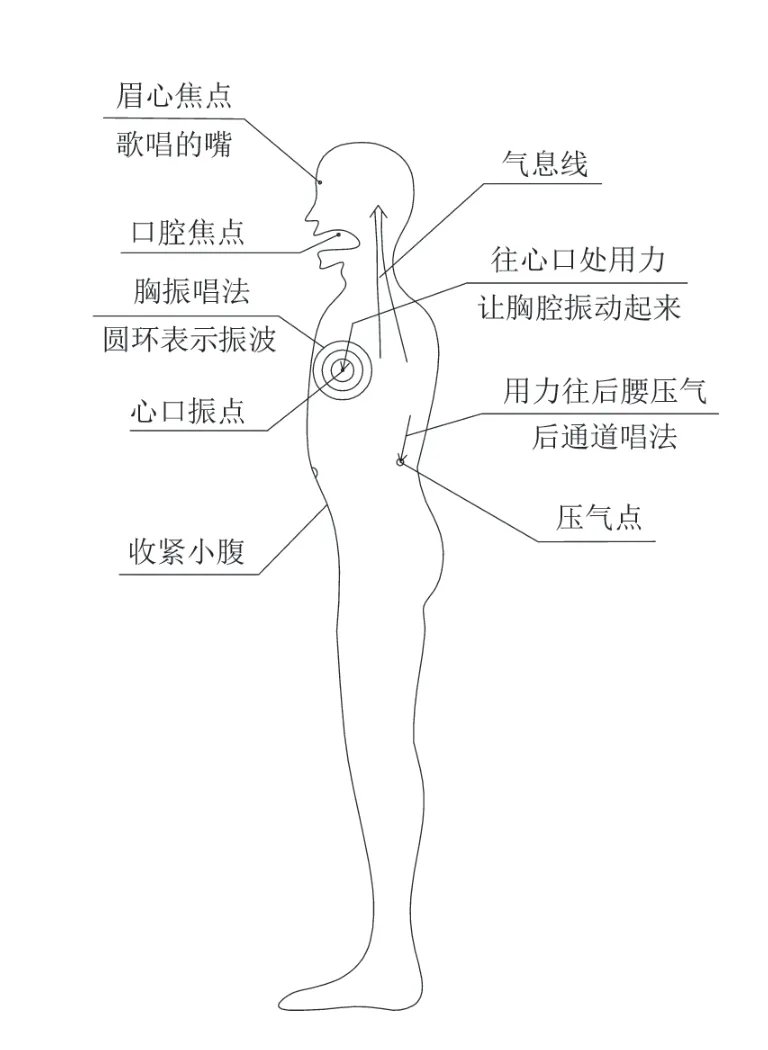

“声音塑造五步法”塑造出的声音虽然好听,但只是塑造出了一个好声音的雏形。我通过反复深入学习,最后找到了歌唱姿势、打开喉咙、收紧小腹“三个不变”,往后腰或肚脐压气点上压气、往心口处用力、口腔焦点、眉心焦点“四个歌唱的点”和一条歌唱的“气息线”,我将它们概括为“三个不变,四点一线唱法”,用这种唱法可以唱出通畅、圆润、集中、纯净、松弛的声音,而且音域宽广。如图6所示:

图6 “三个不变,四点一线唱法”示意图

1.三个不变

我们知道人体是会唱歌的“乐器”,既然是乐器,就要有一定的形状。二胡有二胡的形状,小提琴有小提琴的形状,那么人体“乐器”是什么形状呢?我认为,人体“乐器”在唱歌的时候是这样的:首先要站好,像站岗的军人一样,身体不能有很大的变化(美声唱法和民族唱法是这样的)。其次是打开喉咙,并且保持相对的稳定。再次是收紧小腹(使用“胸腹式联合呼吸法”是这样的),在歌唱中身体不能过于放松。这就是人体“乐器”在歌唱时的形状,而且这种形状在歌唱中要保持不变,这就是“三个不变”。

2.四点一线唱法

(1)第一个点:压气点

使用“胸腹式联合呼吸法”唱歌,在呼气时,“后通道唱法”要往后腰压气,“前通道唱法”要往肚脐压气,那么具体往后腰的哪个地方压气呢?我在后腰具体压气的地方画了一个“压气点”(如图6所示),唱的时候要往这个压气点上用力压气。这是第一个点。

(2)第二个点:心口振点

使用“胸振唱法”唱歌,唱的时候要往心口处用力,尽力让胸腔振动起来。我在心口处画了一个“心口振点”,这是第二个点。

(3)第三个点:口腔焦点

沈湘教授指出:“唱的过程中,始终要感觉从胸腔、经过咽腔(喉咽腔、口咽腔、鼻咽腔)与口腔、鼻腔、头腔中的空窦互为通气。让声音从胸口‘嗓子眼’贴着咽腔后壁(咽壁)向上传送,一部分声音从鼻咽口进入鼻咽腔,形成了声音的‘涡流’,一部分声音反射到上口盖,于是,在上口盖的中部产生共鸣焦点。随着音高上升,共鸣焦点向后面移动,到了换声区,声波就进入了软口盖后上方的空间,感觉鼻腔后面多了一大块声音。”⑦我把沈湘教授所说的“在上口盖的中部产生共鸣焦点”即“口腔焦点”。这是第三个点。

(4)第四个点:眉心焦点

“面罩唱法”要求歌唱时要想着声音从眉心处的共鸣焦点上发出来,我把眉心处的共鸣焦点称为“眉心焦点”,这是第四个点。

(5)一条线:气息线

戴玉强老师曾说:“唱歌只有八个字,‘打开喉咙,气息歌唱’。”我在多年的声乐学习和歌唱实践中也深深地体会到:歌唱时,气息在歌唱通道中从胸腹出来,贴着咽壁进入鼻腔,而且像长号的拉管一样随着声音的高低上下运动。我把歌唱通道中运动的气息形容为“气息线”。“四点一线”中的一线就是“气息线”。

“三个不变,四点一线唱法”的具体使用方法如下:身体站好,抬起笑肌,吸满气后憋住气,在吸气的同时打开喉咙和胸廓并保持住。歌唱中,要保持歌唱的姿势、打开喉咙、收紧小腹“三个不变”(也就是相对的稳定)。歌唱的时候,用力往后腰或肚脐压气,同时往心口处用力让胸腔振动产生共鸣,声音要在口腔内产生明亮的口腔焦点,然后想着声音从眉心处的共鸣焦点上发出来,并且每个字的吐字、咬字都要在眉心处的共鸣焦点上进行。“气息线”在歌唱的通道内随着声音的高低上下移动,形成华丽优美、情感动人的音色。这就是“三个不变,四点一线唱法”的使用方法。

以上是我学习和从事声乐教学的一些浅见,成文于此,与大家交流探讨。

注 释

①邹本初《歌唱学—沈湘歌唱学体系研究》,人民音乐出版社2004年版,第101页。

②同注①。

③同注①,第21页。

④同注①,第67页。

⑤同注①,第81页。

⑥同注①,第82页。

⑦同注①,第5页。