《堂邑令刘君衣物名》杂识

摘 要:2017年,山东省青岛市黄岛区山屯村M147号墓出土《堂邑令刘君衣物名》记录“衣卅领”和“小物卌二”,基本上都能与传世文献和已公布的衣物疏进行对比,增进了学界对西汉时期名物的了解。我们尝试就其中一些名物进行讨论。

关键词:M147号墓;堂邑令刘君衣物名;名物

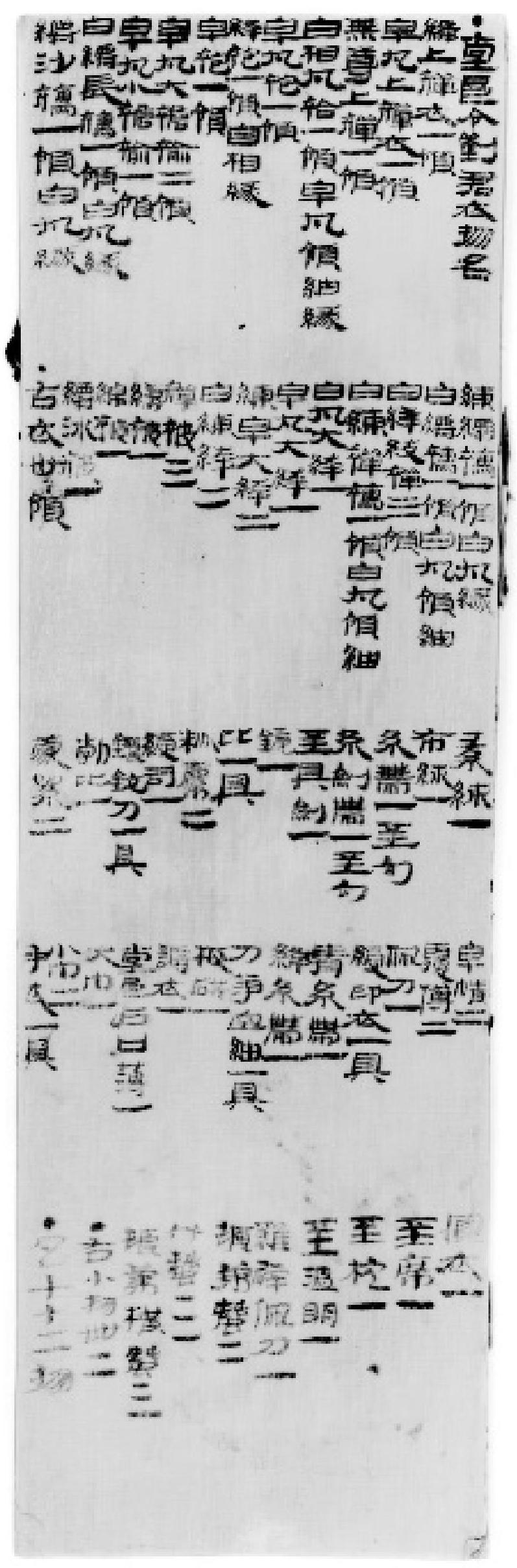

2017年3月至11月,青岛市文物保护考古研究所联合黄岛区博物馆,对山东省青岛市黄岛区山屯村东北墓群部分区域进行了考古发掘,共发掘西汉晚期—东汉早中期墓葬52座。其中,M147出土有瓷器、玉器、铁器、铜器,以及一批木牍等随葬品。根据印章和木牍的记载,墓主人为“堂邑令刘赐”。M147棺内南侧出土的M147:45号木牍,有标题为《堂邑令刘君衣物名》。“衣物名”分五栏书写,上两栏记录“衣卅领”,下三栏记录“小物卌二”,共计72件。[1]牍文内容公布后,引起学界关注。[2]我们尝试就其中一些名物进行讨论:

一、衣

1.绛上襌衣一领。皁(皂)丸(纨)上襌衣一领。无尊上襌一领。

牍文中的“上襌衣”,应指“襌衣”,即单层的上衣。《汉书·江充传》:“充衣纱縠襌衣,曲裾后垂交输,冠襌纚步摇冠,飞翮之缨。”颜师古注:“襌衣,制若今之朝服中襌也。”[3]“无尊上襌”省“衣”字。“绛”“皁(皂)”,彭峪、卫松涛二位先生所释。[4]

“丸”,读为“纨”。《急就篇》卷二:“缥綟绿纨皁紫硟。”颜师古注:“纨,即素之轻细者。”[5]从牍文“白丸”“皁丸”来看,“丸”指质料,不指颜色。

“无尊”,应即“毋尊”。李家浩先生据《急就篇》颜师古注、原本《玉篇》以及居延汉简的数据认为,“毋尊”即“毋繜”,是“布名”。[6]

“绛”,《说文》糸部:“大赤也。”段玉裁注:“大赤者,今俗所谓大红也。”[7]

“皁”,指黑色。《急就篇》卷二:“缥綟绿纨皁紫硟。”颜师古注:“皁,黑色。”[8]

2.白相丸袷一领,皁丸领、、缘。

“袷”,《汉书·匈奴传上》“服绣袷绮衣、长襦、锦袍各一”,颜师古注:“袷者,衣无絮也。绣袷绮衣,以绣为表,绮为里也。”[9]

“相”,读为“缃”。《广韵·阳韵》:“缃,浅黄。”[10]

“领、?”,即“领、袖”,指“袷”的衣领和衣袖。“缘”,指缘边。《说文》糸部:“缘,衣纯也。”段玉裁注:“沿其边而饰之也。”[11]从后文“襦”有“白丸缘”和“白丸领、?”来看,“缘”与“领”“?”,应指“袷”的缘边与衣领衣袖。

3.皁丸袍一领。绛袍一领,自<白>相缘。皁袍一领。

“袍”,指长衣。《急就篇》卷二:“袍襦表里曲领裙。”颜师古注:“长衣曰袍,下至足跗。”[12]“绛”和“自<白>”,彭峪、卫松涛二位先生所释。[13]

4.皁丸大襜褕二领。皁丸小襜褕一领。

“襜褕”,一种长单衣。《史记·魏其武安侯列传》:“元朔三年,武安侯坐衣襜褕入宫,不敬。”司马贞《史记索隐》:“褕音踰。谓非正朝衣,若妇人服也。”[14]《汉书·隽不疑传》:“始元五年,有一男子乘黄犊车,建黄旐,衣黄襜褕,着黄冒,诣北阙,自谓卫太子。”颜师古注:“襜褕,直裾襌衣。”《何并传》:“林卿迫窘,乃令奴冠其冠被其襜褕自代。”颜师古注:“襜褕,曲裾襌衣也。”[15]孙机先生指出:“与袍相近,但更加宽大的长衣名襜褕。它也是直裾的。《说文》衣部:‘直裾谓之襜褕。《急就篇》及《汉书·外戚恩泽侯表》《隽不疑传》颜注之说并同。”[16]孙先生并未指明“襜褕”为“直裾”的相关依据。

5.白缥长襦一领,白丸缘。缥沙襦一领,白丸缘。练缥襦一领,白丸缘。白缥襦一领,白丸领, 。白襌三领。白练襌襦一领,白丸领、。

“襦”,《说文》衣部:“襦,短衣也。一曰?衣。”段玉裁注:“襦若今袄之短者。袍若今袄之长者。”[17]《急就篇》卷二:“袍襦表里曲领裙。”颜师古注:“短衣曰襦,自膝以上。”[18]“白缥长襦”之“白缥”和“缥沙襦”之“缥”,彭峪、卫松涛二位先生所释。[19]

“沙”,读为“纱”。《玉篇》糸部:“纱,纱縠也。”[20]《集韵·麻韵》:“纱,绢属,一曰纺纑,通作沙。”[21]

“练”,《说文》糸部:“湅缯也。”[22]《急就篇》卷二:“绨络缣练素帛蝉。”颜师古注:“练者,煮缣而熟之也。”[23]从上下文看,“练”更可能指颜色。

“缥”,指青白色。《急就篇》卷二:“缥綟緑纨皁紫硟。”颜师古注:“縹,青白色也。”[24]

“襌”,疑后漏“襦”字。我们曾认为:“‘,亦见于马王堆一号墓遣策简。整理者释为‘纹。《长沙马王堆汉墓简帛集成》改释为‘,认为:‘可能是缇或纸的异体。《集韵·支韵》:‘,《字林》:纤,挽舟绳。据文意,‘也应该是指颜色,读‘缇可从。”[25]

陈剑先生指出:“从文例讲此两字与其他衣物疏之‘鲜支最合;但上字难有善解。此释文可考虑改作:‘(?)(?)。”[26]网友“病书生”认为:“青岛衣物名中的‘鲜支,陈剑先生所释。第一字右旁,疑类‘解字右旁,写得非常潦草罢了。‘鲜‘解可通(《汉字通用声素研究》第708页),也可看作是形近。”[27]将“”解释为“鲜支”较为可信。西汉《侍其衣物疏》中有“枝(支)(縠)合(袷)衣”。[28]窦磊先生认为“枝”,读为“支”;文献中常以“支子”解释“鲜支”;“支子”就是“栀子”;衣物疏中的“支”,指“用栀子染成的黄色”。[29]其说可从。

“襌襦”,见于《方言》卷四:“汗襦,江淮南楚之间谓之?。自关而西或谓之袛裯。自关而东谓之甲襦。陈魏宋楚之间谓之襜襦,或谓之襌襦。”[30]

6.白丸大绔一。皁丸大绔一。练皁大绔二。白练绔二。

“绔”,即“袴”。《汉书·司马相如传上》“绔白虎”,颜师古注:“绔,古袴字也。”[31]《急就篇》卷二:“襜褕袷复褶袴裈。”颜师古注:“袴,谓胫衣也,大者谓之倒顿,小者谓之。”[32]马怡先生指出:“‘绔有大小之分。……大绔一般是作男子的外服。……大绔可作正服。大绔的样式应是较为宽松的。在汉画资料中,常可看到男子身着一种肥大的长裤,裤脚很宽,拖到地面,这种服装或即大绔。”[33]

7.襌被三。 (绣)被一。绵被一。缥冰被一。

《楚辞·招魂》:“翡翠珠被,烂齐光些。”王逸注:“被,衾也。”[34]《诗经·召南·小星》:“肃肃宵征,抱衾与裯。”毛传:“衾,被也。裯,襌被也。”[35]牍文中的“襌被”与毛传中的“襌被”,是同一物品。

“”,彭峪、卫松涛二位先生所释。[36]“”即“绣”。“绣被”见于《汉书·霍光传》:“光薨,上及皇太后亲临光丧。……赐金钱、缯絮,绣被百领……”[37]

“绵被”,用丝绵制作的被子。“绵”,《玉篇》系部:“新絮也。”[38]《广韵·仙韵》:“绵,精曰绵,粗曰絮。”[39]

“冰”指质料。《汉书·地理志下》:“故其俗弥侈,织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下。”颜师古注:“冰谓布帛之细,其色鲜洁如冰者也。”[40]

二、小物

1.丝带一,玉勾。丝剑带一,玉勾。青丝带一。绛丝带一。

“丝”,彭峪、卫松涛二位先生释为“糸”,括注为“丝”。西汉《西郭宝衣物疏》中有“青糸刀带一”和“剑青糸带一”。“糸”,原释为“丝”。[41]马怡先生认为“糸”就是“丝”,汉简习见;并据《汉书·百官公卿表》指出:“郡太守的官秩为二千石,其绶带为青色。西郭宝墓衣物疏中的‘青糸力带和‘剑青糸带亦青色,此或与当时的制度相关。”[42]“剑带”,亦见于马王堆三号墓遣策简340:“剑带二双。”简341:“素剑带一双。”[43]“玉勾”,即“玉钩”。孙机先生指出:“从制作工艺上说,汉代的带钩较战国时略逊色。但由于出土的数量大,故其中不仅不乏精品,而且在式样上也有创新。《淮南子·说林训》说:‘满堂之坐,视钩各异。正反映出当时用钩的盛况。”[44]这里的玉钩应指玉带钩。M147中有实物出土。

2.玉具剑一。

《汉书·匈奴传下》“玉具剑”,颜师古注:“孟康曰:‘摽首镡卫尽用玉为之也。师古曰:‘镡,剑口旁横出者也。卫,剑鼻也。”[45]M147中有实物出土。

3.粉橐二。

《說文》米部:“粉,傅面者。”徐锴《系传》:“古傅面亦用米粉。故《齐民要术》有傅面英粉,渍粉为之也。又红染之为红粉。烧铅为粉,始自夏桀也。”[46]“橐”,《说文》橐部:“橐,囊也。”[47]《西郭宝衣物疏》中有:“相丸粉橐一,缥□粉橐一。”[48]马怡先生指出:“无论‘橐是否有底,‘粉橐应是装粉的袋子。”以“妆粉作为男子随葬品”,亦见于包山楚墓遣策简“一纬(帏)粉”、马王堆三号西汉墓遣策简“粉付篓二”、尹湾六号西汉墓《君兄节司小物疏》“粉橐二”和《南昌东吴高荣墓衣物疏》“故粉橐两枚”。[49]前凉《都中赵双衣物疏》中有“故缥粉囊一枚”。[50]

4.绶司一。

“绶”,《急就篇》:“纶组縌绶以高迁。”颜师古注:“绶者,受也。所以承受环印。”[51]“司”,彭峪、卫松涛二位先生括注为“笥”。日照海曲汉墓M129遣策04正第五栏有“带笥”,可兹参照。[52]

5.镊、铰刀一具。

西汉《凌惠平衣物疏》中有“交刀、聂(镊)各一”。原释为“直刀鬲(?)各一”。[53]“交”,窦磊先生所释:“交刀,即剪刀,亦见于尹湾《君兄节司小物疏》(一栏5行),或写作‘铰刀(《萧氏家族墓地M2出土衣物疏》,正四栏2行)。陕西长安南里王村东汉晚期墓出土有一件交股剪,可参看。”[54]“交刀”,亦见于尹湾西汉《君兄节司小物疏》:“交刀一具。”[55]刘洪石先生认为:“即剪刀。未见实物出土。”[56]《中国简牍集成》指出:“交,后作‘铰。”[57]东吴《萧氏家族墓地M2出土衣物疏》中有“铰刀一枚”。[58]田河先生认为,“铰刀”就是剪刀。[59]《广韵·巧韵》:“铰,铰刀。”[60]《慧琳音义》卷六十三“铰破”,注引《字书》云:“铰刀,即今之剪刀也。”[61]孙机先生指出:“裁衣之剪皆为簧剪,是用一根两头锻出边刃的铁条弯曲而成,借助当中弯簧的弹力操纵其开合。”[62]“聂”,赵宁先生改释,怀疑读为“镊”,但具体指何物不详。[63]窦磊先生指出:“《高荣衣物疏》亦记有‘聂,皆应读为‘镊,修剪毛发的器具,《释名·释首饰》:‘镊,摄也,取发也。马王堆一号、三号汉墓,长沙渔阳墓皆出土有角质的镊,可参看。”[64]

6.蒙絮二。

“蒙絮”即“冒絮”。《史记·绛侯周勃世家》:“文帝朝,太后以冒絮提文帝。”裴骃《史记集解》引晋灼曰:“《巴蜀异物志》谓头上巾为冒絮。”[65]

7.绶印衣一具。谒衣一。

《说文》巾部:“帙,书衣也。”段玉裁注:“书衣,谓用裹书者。”[66]“绶印衣”,指盛装印绶的囊袋。

《史记·高祖本纪》:“高祖为亭长,素易诸吏,乃绐为谒曰‘贺钱万,实不持一钱。”司马贞《史记索隐》:“谒谓以札书姓名,若今之通刺,而兼载钱谷也。”[67]“谒衣”,指装有名谒的囊袋。

8.手衣一具。面衣一。

“手衣”,即手套。黄凤春先生指出:“先秦的文献上对手套的称名没有记载,直到六朝以后才始以手衣为名。如陆云《与平原书》称曹操的手套为手衣(见(西晋)陆云撰《陆士龙文集》卷八)。在北齐王江妃的墓中所出的随葬品的木方上级记有‘故锦手衣一具的记载(见(清)端方撰《陶斋藏石记》卷十三。)……在长沙马王堆1号汉墓中就出土了3双直筒露反指的夹手套。该墓遣策称其为‘尉。‘尉与‘熨通,应视为冬季防寒的用品。”[68]“衣物名”的记载证明,早在汉代,手套就已经被称作“手衣”了。

“面衣”,《西郭宝衣物疏》中有“流黄面衣一”。[69]马怡先生指出:“面衣是一种汉时男女通用的服饰。面衣用来蔽面,可抵御风寒,略如后世的帷帽或风帽。”[70]《都中赵双衣物疏》中有“故练面衣一枚”;前凉《赵阿兹衣物疏》中有“故面衣一枚”。[71]日照海曲汉墓M129遣策04正第二栏有:“面衣一;面衣一。”刘绍刚、郑同修二位先生认为:“面衣,古代妇女蒙覆脸面的服饰。《西京杂记》载赵飞燕被册封皇后时,其妹送上的贺礼就有‘金花紫轮面衣。”[72]文献中有关于“面衣”起源的记载。《史记·越王勾践世家》:“吴王……乃蔽其面,曰:‘吾无面以见子胥也!”张守节《史记正义》:“今之面衣是其遗象也。”[73]

9.玉席一。玉枕一。

梁简文帝《筝赋》:“命丽人于玉席,陈宝器于纨罗。”[74]M147中有实物出土。

孙机先生认为:“枕字从木,我国古代之枕多为木制。……至于定县北庄东汉墓所出玉枕……则可能是随葬用品了。”[75]《晋书·王戎传》:“而澄左右有二十人,持铁马鞭为卫,澄手尝捉玉枕以自防,故敦未之得发。后敦赐澄左右酒,皆醉,借玉枕观之。”[76]王澄之玉枕疑为实用品。M147中有实物出土。

以上是我们对《堂邑令刘君衣物名》的一些不成熟的看法。西汉时期的衣物疏共计13批。[77]《堂邑令刘君衣物名》所记名物,基本上都能与传世文献和已公布的衣物疏进行对比。该文物的发现,增进了学界对西汉时期名物的了解。

参考文献

[1]青岛市文物保护考古研究所.青岛土山屯墓群考古发掘获重要新发现[N].中国文物报,2017-12-22(4).

[2]罗小华.<堂邑令刘君衣物名>杂识(一)[EB/CD].简帛网,2017-12-26.彭峪,卫松涛.青岛土山屯墓群147号墓木牍[EB/CD].复旦大学出土文献与古文字研究中心网,2017-12-27.罗小华.<堂邑令刘君衣物名>杂识(二),简帛网,2017-12-27.按:本文即由网上所发文章修改而成.

[3]班固撰,颜师古注.汉书[M].北京:中华书局,1964:2176.

[4]彭峪、卫松涛.青岛土山屯墓群147号墓木牍[EB/CD].复旦大学出土文献与古文字研究中心网,2017-12-27.

[5]张传官撰.急就篇校理[M].北京:中华书局,2017:135.

[6]李家浩.毋尊、纵及其他[J].文物,1996(7).

[7]许慎撰,段玉裁注.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:650.

[8]张传官撰.急就篇校理[M].北京:中华书局,2017:135.

[9]班固撰,颜师古注.汉书[M].北京:中华书局,1964:3758.

[10]陈彭年等编.宋本广韵[M].南京:江苏教育出版社2008:50.

[11]许慎撰,段玉裁注.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:654.

[12]张传官撰.急就篇校理[M].北京:中华书局,2017:171.

[13]彭峪、卫松涛.青岛土山屯墓群147号墓木牍[EB/CD].复旦大学出土文献与古文字研究中心网,2017-12-27.

[14]司马迁撰,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义.史记[M].北京:中华书局,1959:2854-2855.

[15]班固撰,颜师古注.汉书[M].北京:中华书局,1964:3037、3266-3267.

[16]孙机.汉代物质文化资料图说[M].北京:文物出版社,1991:243.

[17]许慎撰,段玉裁注.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:394.

[18]张传官撰.急就篇校理[M].北京:中华书局,2017:171.

[19]彭峪、卫松涛.青岛土山屯墓群147号墓木牍[EB/CD].复旦大学出土文献与古文字研究中心网,2017-12-27.

[20]顧野王.大广益会玉篇[M].北京:中华书局,1987:125.

[21]丁度等编.宋刻集韵[M].北京:中华书局,1989:60.

[22]许慎撰,徐铉校定.说文解字[M].北京:中华书局,1963:273.

[23]张传官撰.急就篇校理[M].北京:中华书局,2017:139-140.

[24]张传官撰.急就篇校理[M].北京:中华书局,2017:135.

[25]罗小华.<邑令刘君衣物名>杂识(一)[EB/CD].简帛网,2017-12-26.

[26]彭峪、卫松涛.青岛土山屯墓群147号墓木牍[EB/CD].复旦大学出土文献与古文字研究中心网,2017-12-27.

[27]病书生.青岛衣物名中的“鲜支”[EB/CD].简帛网/简帛论坛/简帛研究,2018-1-3.

[28]按:摹本见南波.江苏连云港海州西汉侍其 墓[J].考古,1975(3).释文见李均明、何双全.散见简牍合集[M].北京:文物出版社,1990:95.胡平生、李天虹.长江流域出土简牍与研究[M].武汉:湖北教育出版社,2004:462.中国简牍集成编辑委员会.中国简牍集成(第十九册)[M].兰州:敦煌文艺出版社,2005:1850.

[29]窦磊.汉晋衣物疏集校及相关问题考察[D].武汉:武汉大学博士学位论文,2016.17.

[30]周祖谟校笺.方言校笺[M].北京:中华书局,1993:26.

[31]班固撰,颜师古注.汉书[M].北京:中华书局,1964:2563、2565.

[32]张传官撰.急就篇校理[M].北京:中华书局,2017:172-173.

[33]马怡.尹湾汉墓遣策札记[A].谢桂华、李学勤.简帛研究2002-2003[C].桂林:广西师范大学出版社,2005:262.

[34]洪兴祖撰,白化文、许德楠、李如鸾、方进点校.楚辞补注[M].北京:中华书局1983:204.

[35]阮元校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:292.

[36]彭峪、卫松涛.青岛土山屯墓群147号墓木牍[EB/CD].复旦大学出土文献与古文字研究中心网,2017-12-27.

[37]班固撰,颜师古注.汉书[M].北京:中华书局,1964:2948.

[38]顾野王.大广益会玉篇[M].北京:中华书局,1987:126.

[39]陈彭年等编.宋本广韵[M].南京:江苏教育出版社,2008:39.

[40]班固撰,颜师古注.汉书[M].北京:中华书局,1964:1660.

[41]连云港市博物馆.连云港市陶湾黄石崖西汉西郭宝墓[A].<东南文化>编辑部.东南文化(第三辑)[C].南京:江苏古籍出版社,1988:20、237.按:“刀”字参田河.连云港市陶湾西汉西郭宝墓衣物疏补释[A].中国文字学会<中国文字学报>编辑部.中国文字学报(第四辑)[C].北京:商务印书馆,2012:136.

[42]马怡.西郭宝墓衣物疏所见汉代名物杂考[A].武汉大学简帛研究中心.简帛(第四辑)[C].上海:上海古籍出版社,2009:351-352.

[43]湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所编著.长沙马王堆二、三号汉墓(田野考古发掘报告)[M].北京:文物出版社,2004:69.

[44]孙机.汉代物质文化资料图说[M].北京:文物出版社,1991:251.

[45]班固撰,颜师古注.汉书[M].北京:中华书局,1964:3798-3799.

[46]徐锴撰.说文解字系传[M].北京:中华书局,1987:145.

[47]许慎撰,徐铉校定.说文解字[M].北京:中华书局影印本,1963:128.

[48]连云港市博物馆.连云港市陶湾黄石崖西汉西郭宝墓[A].<东南文化>编辑部.东南文化(第三辑)[C].南京:江苏古籍出版社,1988:20、237.

[49]马怡.西郭宝墓衣物疏所见汉代名物杂考[A].武汉大学简帛研究中心.简帛(第四辑)[C].上海:上海古籍出版社,2009:347-348.

[50]寇克红.高台骆驼城前凉墓葬出土衣物疏考释[J].考古与文物,2011(2).

[51]张传官撰.急就篇校理[M].北京:中华书局,2017:150-151.

[52]刘绍刚、郑同修.日照海曲汉墓出土遣策概述[A].中国文化遗产研究院编.出土文献研究(第十二辑)[C].上海:中西书局,2013:206.

[53]连云港市博物馆.江苏连云港海州西汉墓发掘简报[J].文物,2012:3.

[54]窦磊.汉晋衣物疏集校及相关问题考察[D].武汉:武汉大学博士学位论文,2016.39.

[55]周群丽.尹湾汉墓简牍整理研究[D].重庆:西南大学硕士学位论文,2007.67.

[56]刘洪石.遣策初探[A].连云港市博物馆、中国文物研究所编.尹湾汉墓简牍综论[C].北京:科学出版社,1999:124.

[57]中国简牍集成编辑委员会编.中国简牍集成(第十九册)[M].兰州:敦煌文艺出版社,2005:2020.

[58]安徽省文物工作队.安徽南陵麻桥公社东风大队东吴墓[J].考古,1984:11.

[59]田河.安徽南陵县麻桥东吴墓遣册考释[A].卜宪群、杨振红.简帛研究2010[C].桂林:广西师范大学出版社,2012:170.

[60]陈彭年等编.宋本广韵[M].南京:江苏教育出版社,2008:86.

[61]徐时仪校注.一切经音义三种校本合刊[M].上海:上海古籍出版社,2008:1625.

[62]孙机.汉代物质文化资料图说[M].北京:文物出版社,1991:346.

[63]趙宁.散见汉晋简牍的搜集与整理[D].长春:吉林大学硕士学位论文,2014.221.

[64]窦磊.汉晋衣物疏集校及相关问题考察[D].武汉:武汉大学博士学位论文,2016.39.

[65]司马迁撰,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义.史记[M].北京:中华书局,1959:2072-2073.

[66]许慎撰,段玉裁注.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988:359.

[67]司马迁撰,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义.史记[M].北京:中华书局,1959:344-345.

[68]黄凤春、黄婧.楚器名物研究[M].武汉:湖北教育出版社,2012:38-39.

[69]连云港市博物馆.连云港市陶湾黄石崖西汉西郭宝墓[A].<东南文化>编辑部.东南文化(第三辑)[C].南京:江苏古籍出版社,1988:20、237.

[70]马怡.西郭宝墓衣物疏所见汉代名物杂考[A].武汉大学简帛研究中心.简帛(第四辑)[C].上海:上海古籍出版社,2009:346.

[71]寇克红.高台骆驼城前凉墓葬出土衣物疏考释[J].考古与文物,2011(2).

[72]刘绍刚、郑同修.日照海曲汉墓出土遣策概述[A].中国文化遗产研究院编.出土文献研究(第十二辑)[C].上海:中西书局,2013:204.

[73]司马迁撰,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义.史记[M].北京:中华书局,1959:1745-1746.

[74]欧阳询撰,汪绍楹校.艺文类聚[M].上海:上海古籍出版社,1982:786.

[75]孙机.汉代物质文化资料图说[M].北京:文物出版社,1991:348.

[76]房玄龄等撰.晋书[M].北京:中华书局,1974:1241.

[77]窦磊.汉晋衣物疏集校及相关问题考察[D].武汉:武汉大学博士学位论文,2016.9.