微观尺度下莎车县乡村聚落演变及其影响机制

古力孜热·买买提 马利刚 王宏卫

摘要:基于2010年、2016年的土地利用调查数据,提取建制镇、村庄、耕地、林地、草地、水体和沙地等土地利用类型数据,运用最近邻方法、核密度估算法、生态景观法、扩张指数法等方法,精准解剖莎车县聚落演变与周围土地利用变化的关系,并解析聚落演化过程中的驱动因素。结果表明:(1)2010—2016年莎车县聚落斑块面积和数目均有所增长,而平均斑块面积变化不明显;莎车县聚落斑块扩张强度比较大,演变过程中依然保持聚集模式;(2)对聚落形态特征分析发现,在2时期聚落斑块形状指数整体较高,表明在研究时间段内聚落趋于不规则化,散乱且缺乏规划,同时土地利用效率较低;(3)研究区聚落演变过程受自然环境和人文因素共同作用,表现出“低高程、低坡度、沿河流、沿交通线”的分布特征,其中聚落的生态、生活、生产“三生条件”及土地利用变化因素对农村聚落分布状况影响较大,城镇的带动作用明显;乡村聚落对农业的依赖性较强,在用地迅速扩展的同时对周围土地利用变化带来负面影响。

关键词:莎车县;聚落演变;土地利用;驱动因素;扩张强度;聚落斑块

中图分类号: C922;F323.1 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2020)15-0033-09

乡村聚落也被称为农村居民点,包括农村独有的单户住宅、有多户的村子以及尚未达到城市建设规模的农村集镇,是居民主要以农业作为其经济活动形式的聚落。农村居民点的形成、发展、分布和形状变化过程及其与地理环境的关联是人地关系系统研究的重要部分,它的科学布局能够促进农村生产、生活更加均衡地发展,提高农村治理效率,优化居民生活品质[1-2]。因此,农村聚落的规划布局是否科学合理,不仅关系到新时代乡村振兴战略能否高效推进,也是“三农问题”能否顺利解决的关键[3-4]。

乡村聚落是人地关系系统的重要研究范畴[5]。国外对农村居民点的系统研究始于20世纪20年代,一般经历了从简单到全面,从定性描写到定量分析,从空间分析到人文社会范式的发展过程[6-11]。虽然国内对于乡村聚落的研究如改革开放和社会主义新时期建设措施的落实起步较晚,但已逐渐从早期的政策制度研究走向解决空间结构、景观开发和农村居民点的形状和类型转变、优化、监管的综合研究[12-13]。近些年,在内容上更加关注对乡村聚落时空分异与格局重构[14]、乡村聚落格局演变及驱动因素[15]、乡村聚落景观的保护与发展[16]、基于生态保护的乡村聚落空间重构[17]、乡村生态旅游背景下乡村风貌的规划[18]、乡村聚落演变特征与土地利用和覆盖变化(LUCC)响应[19]等方面的研究。乡村聚落演变特征能够反映聚落的规模、形态、位置、时间和空间格局、功能变化,这些对居民点空间结构的研究具有深远的影响[20-24]。目前,关于乡村聚落演变特征及内在驱动因素方面的研究主要集中在内地平原、山地、丘陵区域,针对我国西部干旱区绿洲乡村聚落的研究较少,尤其缺乏基于微观尺度的对不同时期乡村聚落演变特征、聚落演变与其他土地利用类型变化关系及演变的内在驱动因素的研究。

新疆莎车县是叶尔羌河的主要流经区域,乡村聚落的分布和演变过程深受高程、坡度、河流、交通便捷性等因素的影响。部分专家学者对西部地区进行了土地利用/覆盖变化、土地荒漠化、极端干旱地区的生态环境格局等方面进行了研究[25-28],但关于乡村聚落演变过程及影响因素分析方面缺乏系统的研究,因此本研究以莎车县乡村聚落为研究对象,探索研究区居民点时空演变特点和演化过程及其与土地利用类型变化的关系,以期为优化莎车县居民点空间格局、推动新农村建设,以及乡村聚落格局优化和美丽乡村建设提供决策参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区域概况

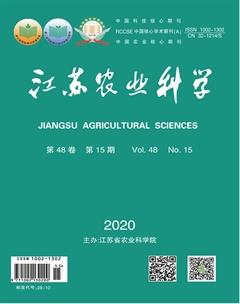

莎车县处于新疆喀什地区南部(图1),位于昆仑山北麓、帕米尔高原南部、塔里木盆地西南部叶尔羌河沉积扇区[29]。全县总面积9 037 km2,耕地面积11.53万hm2,辖8个镇、21个乡、1个街道服务处、491个行政村、73个社区,常住人口85.16万人,农村人口22.99万人,农村人口占比超过74.05%。随着防沙治理、退耕还林、禁牧、新农村建设、城乡基础设施建设、“平安房建设”、土地增减挂钩、生态建设等项目的逐步实施,莎车县的居民点环境逐渐得到了改善。

1.2 数据来源与处理

本研究所使用的数据为2010年和2016年第二次全国土地利用调查数据,通过地理信息系统(GIS)空间分析技术获取莎车县各类型土地利用信息。数据处理过程:(1)通过ArcGIS 10.2软件对矢量数据进行检查校正,通过结构化查询语言(SQL)查询莎车县乡村聚落用地、耕地、林地、草地、沙地、水体及其他土地利用类型的土地利用数据并进行归类提取;(2)借助ArcGIS 10.2软件提取二级类中的建制镇(代码202)和村莊(代码203),构成2010年和2016年乡村聚落图层,之后进行空间上的合并和边界融合,得到莎车县聚落生态类型的用地数据库;(3)人口、社会经济等的统计数据来源于《喀什市统计年鉴》(2001—2016年)、《中国县域经济统计年鉴》(2001—2016年)等相关文献。为了保证研究结果的准确性,在提取完成后,将提取结果与2018年卫星地图下载器(BIGMAP)历史图像进行比较,得出准确率在95%以上,满足研究需要。

2 研究方法

2.1 景观指数

景观指数来源于景观生态学,由其可知精确浓缩生态景观信息[28],在本研究中,斑块数、最小斑块面积、最大斑块面积、总斑块面积和平均斑块面积等景观指数可用于反映景观的尺度特征。在此基础上,本研究计算了莎车县斑块景观的分形维数和形状指数。

2.2 扩张强度指数

扩张强度指数可用于衡量研究区聚落演化过程中聚落斑块面积扩展程度。指数值大于零时,表示聚落规模处于扩张状态,值越大,表示扩张强度越大,反之则越慢;当指数值小于零时,表示聚落规模从扩张转变为收缩状态。公式如下:

式中:E表示聚落斑块面积扩张程度;Pni、Pmi分别表示不同时期聚落斑块面积,km2;Tn-m表示研究时段,年;Si表示研究单位面积,km2。

3 结果与分析

3.1 莎车县聚落演变特征

3.1.1 聚落规模演变分析 由表1和表2可知,2010—2016年期间,研究区乡村聚落斑块数目和面积处于增长状态,斑块总数目由2010年的17 423个增加至2016年的19 631个。2010—2016年期间,由于农村人口增长,加上平安房的建设、在老房子没拆基础上建新房、新老房并存状态,莎车县乡村聚落不断扩张,导致居民点用地总量从2010年的288.93 km2增长到2016年的324.58 km2,增长率为12.34%。其中,莎车镇、恰热克镇、艾力西湖镇、荒漠镇、阿瓦提镇、巴什坎提镇、依盖尔其镇的聚落斑块数目和面积均呈增长趋势,说明在莎车县微观尺度上乡村聚落斑块数目及规模变化趋勢与莎车县宏观尺度上保持一致。

3.1.2 聚落形态演变分析 由表1和表2可知,研究区斑块形状指数整体较高,与2010年相比,莎车县2016年斑块形状指数总体上增加了8.16,根据分析结果结合野外调查的实际情况可知,这段时间内研究区乡村聚落处于不规则化、较散乱、缺乏规划及土地利用效率较低的状态。在斑块形状指数方面,恰热克、艾力西湖、荒漠等镇的斑块形状指数明显大于其他镇,且6年间3个镇的斑块形状指数有所减少,这与研究区整体斑块形状指数增长的趋势相反,表明微观尺度上斑块形状指数减少较为明显,且趋于规则化。整体来说,2016年乡村聚落的斑块密度和斑块形状指数明显高于2010年。

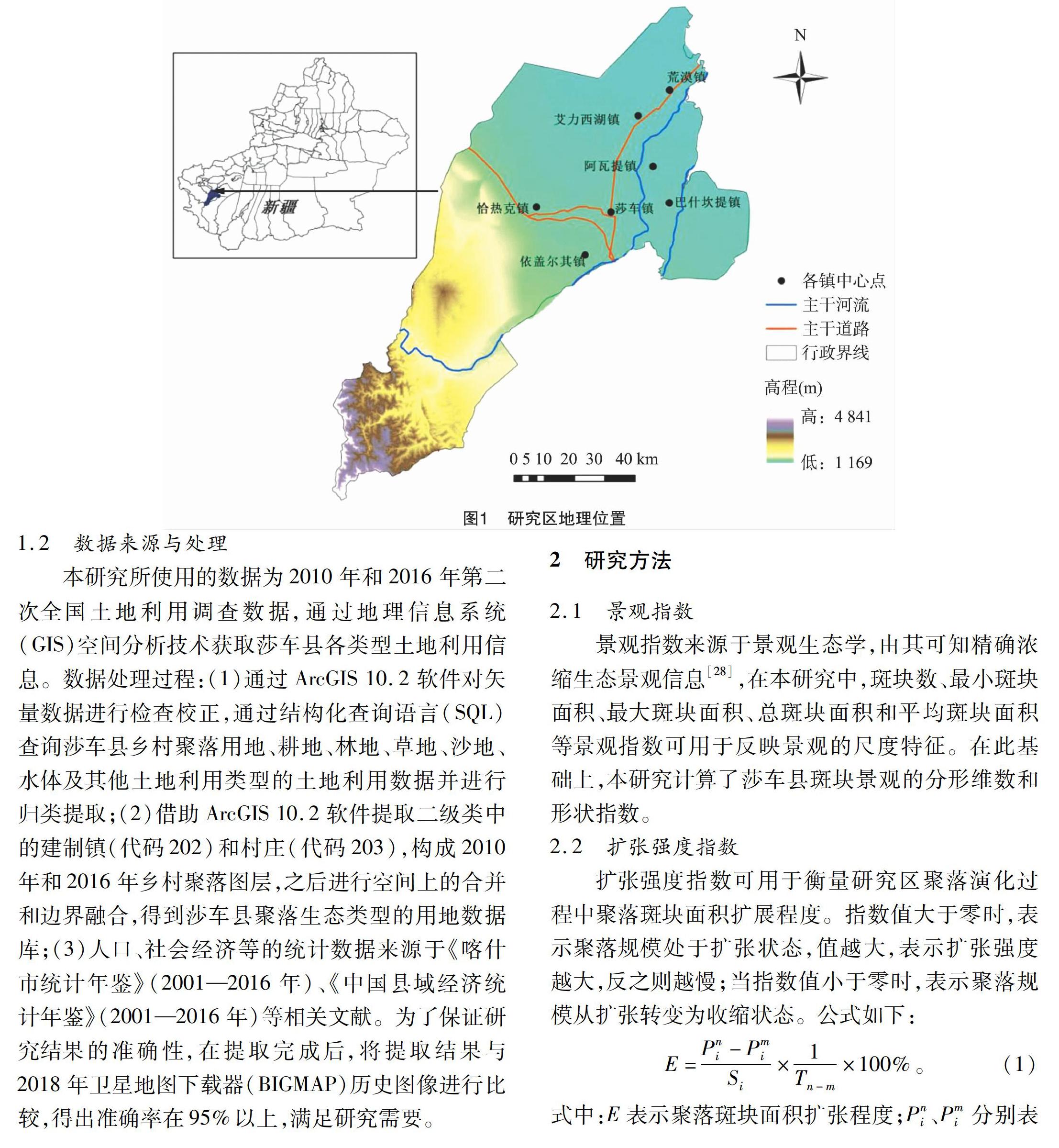

3.1.3 聚落扩张强度分析 研究区聚落土地变化程度由扩展强度指数表示,分析得出聚落扩展强度指数的结果见图2。2010—2016年研究区乡村聚落规模扩张速度较大,全区扩展强度指数为0.39。在空间上,莎车县29个乡镇的土地利用扩展强度表现出明显的部分集中特性,扩张强度相对较高的地区主要分布在艾力西湖镇、古力巴格乡、阿热勒乡、恰尔巴格乡、托木乌斯塘乡、乌达力克乡、依盖尔其乡和米夏乡等莎车县中部地区,相对较低的地区分布在亚喀艾热克乡、佳什拉普乡、达木斯乡和喀拉苏乡等研究区的南北地区(扩张强度指数最小的达木斯乡为0.01);另外,莎车县下辖的莎车镇周边的乡(镇)聚落扩张强度相对较高,最高的托木吾斯塘乡的扩张强度指数为4.95,该区域聚落斑块剧烈扩张态势比较明显,这也是其发展过程中的必经阶段,对此过程的研究有利于后期乡村土地整治工作的执行。

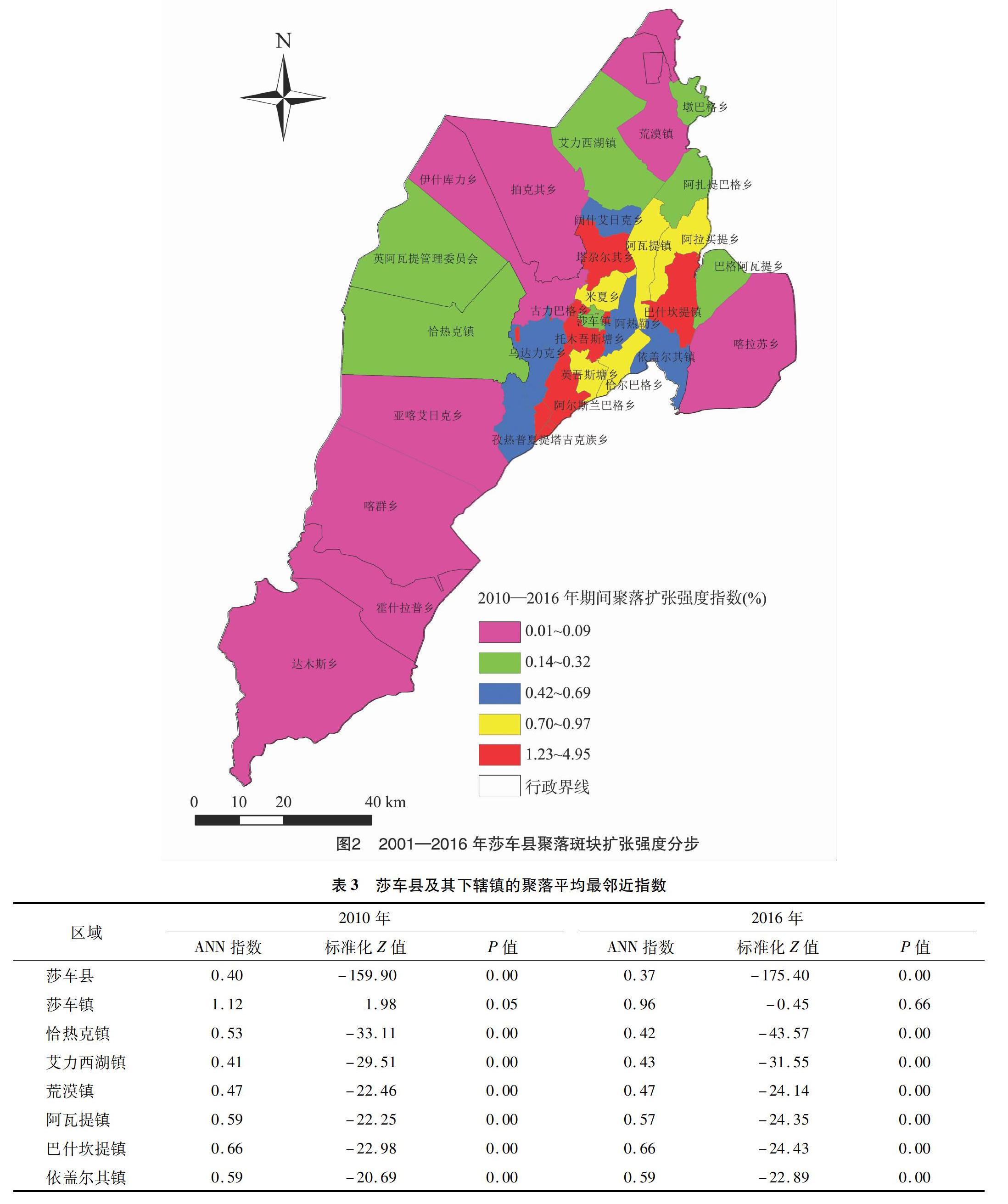

3.1.4 聚落分布模式演变分析 以平均最邻近(ANN)指数来分析2010年、2016年莎车县聚落分布模式。由表3可知,2010年和2016年莎车县的ANN指数分别为0.40和0.37,均小于1,说明莎车县农村聚落呈聚集特征并保持此分布模式(平均最邻近指数主要通过对乡村聚落点的中心与其最近邻聚落点之间的平均距离与假设随机分布的期望平均距离进行比较,来判断农村居民点是随机分布还是集聚分布,如果ANN指数小于1,则为集聚分布模式;如果大于1,则趋向于随机分布,用于分析研究区乡村聚落聚集程度)。莎车县标准化Z值均为负值,且远小于-1,说明聚集态势相对明显[标准化Z值及其在假设随机模式下产生的概率a符合正态分布,当正态分布两端Z值得分越小(负数)时,a值越小,表示标准化Z值为统计意义上的显著集聚模式]。2010—2016年,ANN指数减少了约0.03,降幅为7.50%,说明这段时间内聚落聚集程度进一步提高。从乡(镇)尺度上分析, 2010年, 除了莎车镇,其他镇的ANN指数均小于1,说明莎车镇聚落呈离散分布模式,其他镇均呈现聚集分布模式;至2016年,各镇ANN指数均小于1,说明研究区聚落呈聚集分布态势,其中莎车镇和恰热克镇ANN指数的降幅最大,分别达14.29%和20.75%。6年间莎车镇和恰热克镇聚落聚集程度提高较明显,说明微观尺度上与研究区整体ANN指数减少的结果一致。

利用GIS软件的模块功能,分别提取3个时期聚落斑块中心点,并通过核密度法绘制了3个时期的分布密度图。从图3可以看出,(1)2010年最高核密度为8.51个/km2,2016年达到 6.82个/km2,可见研究区部分地区单元面积内的聚落斑块数目有所减少;(2)从空间分布的角度来看,莎车县聚落分布呈现中密外疏的特征,2个时期核密度的分布格局基本相似。从谷歌地球(历史图像)可以看出,研究区的交通网络密度在2001—2016年期间明显增加。随着西部大开发的一些重要基础设施项目的发展,如铁路、公路和机场延伸到莎车县,吐和高速公路、三沙高速公路和G3012之间的交通贯穿全境,优势突出,加上连接沙河镇的县道建设和改善,使大部分居民点都聚拢在主干交通线周围;各镇核密度在2010年、2016年均不相同,表现为莎车县各乡(镇)聚落斑块数目略有差别。

4 聚落时空演化的驱动力分析

4.1 聚落生态条件

4.1.1 高程和坡度因素 高程和坡度是影响农村居民点演变的基本生态因素。根据2个时期不同高程和坡度的农村居民点数量统计结果(表4、表5),高程小于1 426 m和坡度小于4.7°的区域,地形趋于平坦,交通便捷,具有良好的生存保障,因此,它是农村居民点的主要分布地区,此处聚落斑块密度较高,聚落斑块规模较大,影响程度也最大。分布在 1 426 m 以下范围内的农村聚落斑块的数量分别占2010年和2016年区域斑块总数的91.205%和91.606%,其聚落斑块面积占研究区域斑块总面积的比重分别达94.179%和94.106%;分布在4°以下范畴内的平原地区,2010年和2016年乡村聚落斑块数目所占比例分别达到96.024%和96.155%,乡村聚落斑块面积占比分别达到98.939%和95.728%。在高程大于等于1 871 m,坡度大于等于4.7°的区域,斑块的数目和面积近乎为零。

4.1.2 河流因素 本研究為莎车县河流水面建立了一个距离为1 km的5级缓冲区,并分析了不同缓冲区内居民点的分布情况。从表6可以看出,离河道距离1 km以外的范围,随着离河道距离的增加,2个时期乡村聚落斑块面积和数目逐渐减少,在3 km内的斑块数目占区域斑块总数的比重在2010年与2016年分别达64.98%与64.62%,其面积占区域聚落斑块总面积的比重分别达62.76%与63.13%,可见聚落沿河流分布格局比较明显。莎车县的水资源相对丰富,叶尔羌河、提孜拉甫河从中穿过,农业生产和居民生活需要大量的水,因此这种地表水和地下水资源相对充沛的地域,往往是形成农村聚落的首选区域。对南疆这样极端干旱区来说, 是一种自然优势,也是聚落发展和生存的良好保障,根据以上的研究数据结合,河道等级<3 km的范围对乡村聚落分布的影响程度最大。

4.2 聚落生活条件

4.2.1 交通因素 本研究建立了一个半径为1 km的研究区交通线(国家公路、高速公路和乡村公路)的多层缓冲区[30](表7)。随着莎车县交通设施建设的快速发展,全县交通线由2010年的304 km扩展到2016年的901 km。2010—2016年,研究区内离交通线0~5 km范围内的乡村聚落斑块数目增加,是因为2010—2016年期间农村人口增长,加上老新房并存状态导致莎车县居民点不断扩张;2个时期,该地区总面积中农村居民点的比例在离交通线0~1 km范围内最高,表明道路在一定范围内对居民点分布具有很大影响。

4.2.2 中心镇带动因素 目前,在南疆进行的“新农村建设”和“乡村振兴战略”使得农村聚落不断向各镇中心区集聚,由此可见,城镇快速发展对农村聚落分布也有很大的积极带动作用。利用ArcGIS软件中的缓冲区分析功能得到中心镇影响下的不同年份乡村聚落分布图,利用转点工具提取2个时期聚落斑块的中心,再利用ArcGIS中的分析工具生成近邻表,得到3个时期乡村聚落斑块中心距各镇的距离。将乡村聚落斑块中心距各镇中心的距离划分为0~<4 km、4~<8 km、8~<18 km、18~<27 km、27~42 km 这5个区间,通过各镇缓冲区结果与不同时期乡村聚落属性数据进行相交,得到莎车县不同时期不同镇缓冲区内分布的乡村聚落斑块数量和面积统计数据。由表8可知,乡村聚落受中心镇的影响,0~<18 km内距离建制镇越远,斑块数量越多,聚落规模也越大,这表明农村聚落聚集程度与建制镇的发展水平较高、交通便利、基础设施完善和就业机会多等方面有着密切的关系,因此乡村聚落不断向建制镇聚集, 城镇的发展对居民点的发展有着明显的带动作用,在18 km以上的范围,农村居民点受到的发展辐射效应减小,聚落斑块面积的比例相对较小。

4.3 聚落生产条件

4.3.1 人口与农业因素 在农村聚落演化过程中人口数量的增长是乡村聚落空间扩散的主要驱动因素。新疆统计局统计数据显示,2010—2016年莎车县的乡村户数和乡村人口数量持续上升,分别由2010年的11.94万户和41.47万人增长到2016年的16.68万户和63.04万人。与此相对应,农作物播种面积由196.48 hm2增长到200.10 hm2,粮食播种面积由86.96 hm2增长到88.27 hm2,棉花播种面积由43.33 hm2增长到83.87 hm2。人口数量、户数、农作物播种面积、粮食播种面积和棉花播种面积的增加导致在聚落规模不断扩大的同时,聚落逐渐向耕地相对生产、生活条件充足的地区扩散,聚落数量不断增加,聚落密度不断增大。

4.3.2 土地利用变化因素 土地利用变化在聚落演化过程中具有一定的影响。本研究利用ArcGIS软件的空间分析功能,将2个时期的农村居民点矢量数据交叉叠加在研究区域内,得到交点的地图点和叠加的地图点。根据ArcGIS软件中乡村聚落每个斑块的属性数据表,以2010年的聚落作基本参考,将定居模式的演变分为新生与扩展、退化与消亡等2种类型,并进一步统计和分析定居点变化的数量和空间特征。其中,新生型是仅在2016年存在的农村居民点;消亡型代表仅在2010年存在的农村定居点;扩展和退化类型表示农村居民点土地在2010年的基础上延伸和收缩。图4和表9显示了2010—2016年莎车县农村居民点土地利用变化状况。经过统计,2010—2016年,新生型与扩展型聚落用地面积为36.41 km2,占2016年聚落总面积的11.22%,退化型与消亡型聚落用地面积为 0.76 km2,占2010年聚落总面积的0.26%;总体来讲,2001—2016年期间,聚落面积增加了 36.41 km2,减少了0.76 km2,说明这段时间莎车县聚落扩张强度较大,增加的部分主要分布在莎车镇、阿热勒乡、古力巴格乡、米夏乡,以及均匀散落在其他7个乡(镇)(巴什坎提镇、乌达力克乡、喀拉苏乡、依盖尔其镇、阿瓦提镇、塔尕尔其乡、拍克其乡)周围;减少的部分主要分布在托木吾斯塘乡与乌达力克乡周边, 其他2个乡(镇)有(达木斯乡、霍什拉普乡)零散分布;由表9可知,2016年新生与扩展的农村聚落主要是通过占用2010年的耕地、草地、林地及其他土地利用类型所形成的,而2010年退化与消亡聚落用地很少退还为耕地和林地,可以推断该地区农村聚落演变与本身土地类型的变化有所关联,且这种演化过程可对聚落周围土地利用类型带来负面影响。

5 结论与讨论

5.1 结论

(1)2010—2016年期间莎车县聚落斑块面积和数目的增长比较明显,乡(镇)尺度上聚落斑块面积和斑块数目也表现出以上特点;全区聚落规模扩张强度指数为0.39,大于零,属于扩张状态;(2)2010—2016年期间莎车县聚落表现出聚集特征,并保持聚集分布模式;这段时间聚落斑块数目和面积剧增,导致全县农村聚落核密度平均值有所增长,2个年份各乡(镇)的核密度分布格局大致相似,但部分地区表现出核心区和次核心区扩散现象,且莎车县不同乡(镇)的核密度值存在差异;(3)2010—2016年期间研究区存在聚落斑块形状指数值较高的特点,结合实地调查结果发现,这段时间内研究区乡村聚落趋于不规则化、较散乱、聚落用地猛增及土地利用效率较低的状态。整体来说,2016年的乡村聚落斑块密度和斑块形状指数都明显高于2010年;(4)居民点空间格局的演变在一定程度上反映研究区社会、经济、人文的发展状况,是在多种因素共同作用下形成的,其中聚落的生态条件(自然因素)是聚落分布的基础,生活条件、生产条件等因素及土地利用变化也影响着农村聚落分布状况,表现出“低高程、低坡度、沿河、沿交通线”的特征,城镇的带动作用显著,对农业的依赖性较强,聚落用地迅速扩展的同时对周围土地利用变化带来了负面影响。

5.2 讨论

本研究中研究区乡村聚落演变特征的形成与当地政府政策的支持引导密不可分,研究区演变周期较短,且对比2010年和2016年研究区乡村聚落空间格局可以发现,2010—2016年研究区乡村聚落演变特征明显,可能在下一个第5年(即2021年),该地区乡村聚落又会表现出一个新的空间格局特征。本研究以乡村聚落斑块作为基础数据,对莎车县聚落演变特征进行解剖,加强了对西部地区聚落演变的相关研究。农村聚落时空演化可以反映莎车县社会经济发展程度,这种演变过程受到各种因素的影响,其中高程、坡度、水系等聚落生态条件可影响居住景观的空间分布态势,中心镇的带动作用和交通线等聚落生活条件会在一定范围内影响原有农村聚落地域功能和周边农村的基础保障水平。

为维持土地利用和聚落生态环境之间的微妙平衡,研究区由农牧业生产已逐步转变为生态建设,努力建设保护环境与农业发展之间的和谐关系,以塔穆尔其乡当代农业示范园为示范,推进农林联合、种植业、农业观光旅游,促进县域农业转型升级,使聚落生态环境得到进一步的改善。近年来莎车县产业结构的调整和农牧业的大规模管理(如莎车县良种繁育场、莎车县第一林场、莎车县第二林场、莎车县园艺场、莎车县鱼苗场、新疆农业科学院莎车农业试验站等)及工业产业集聚区的形成,都对研究区农村聚落时空演变起到了一定作用。随着城镇化的迅速发展,全县农落聚落总体呈“聚集—迁移合并”的趋势,一方面大部分乡村聚落逐渐向交通方便、生态环境极好、经济发达的核心区聚集,另一方面边远乡村聚落也开始向核心区聚集迁移合并,降低了全县乡村聚落密度。“人”作为一个自然环境与乡村聚落演变过程中的直接参与者,在研究中较少被考虑,本研究偏重分析自然地理环境对聚落演变过程的带动影响,基本上没有考虑人类活动对聚落演变的影响,因此研究结果具有一定局限性,有待继续深化。

参考文献:

[1]李骞国,石培基,刘春芳,等. 黄土丘陵区乡村聚落时空演变特征及格局优化——以七里河区为例[J]. 经济地理,2015,35(1):126-133.

[2]陈伟强,劉耀林,银超慧,等. 基于迭代评价法的农村居民点优化布局与整治策略[J]. 农业工程学报,2017,33(17):255-263.

[3]周 岚,于 春,何培根. 小村庄大战略——推动城乡发展一体化的江苏实践[J]. 城市规划,2013(11):20-27.

[4]吴亚伟,张超荣,江 帆,等. 实施乡村振兴战略 创新县域乡村建设规划编制——以《安徽省广德县县域乡村建设规划》为例[J]. 小城镇建设,2017(12):16-23.

[5]谭博文. 新型城镇化背景下的农村居民点格局演变与调控研究[D]. 重庆:重庆交通大学,2018.

[6]曹凤丽. 陕北黄土丘陵沟壑区农村聚落形制演变及其优化研究[D]. 西安:西北大学,2017.

[7]乐容潮,雷国平,殷嘉迪,等. 农村居民点空间分布及影响因素分析——以庆安县为例[J]. 中国农业大学学报,2017,22(11):173-180.

[8]Clark J K,Mc Chesney R,Munroe D K,et al.Spatial characteristics of exurban settlement pattern in the United States[J]. Landscape and Urban Planning,2009,90(3/4):178-188.

[9]Domon G.Landscape as resource:consequences,challenges and opportunities for rural development[J]. Landscape and Urban Planning,2011,100:338-340.

[10]Conrada C.Measuring rural settlement expansion in Uzbekistan using remote sensing to support spatial planning[J]. Applied Geography,2015,62(2):29-43.

[11]Cunha E R D.Modeling soil erosion using RUSLE and GIS in a watershed occupied by rural settlement in the Brazilian Cerrado[J]. Natural Hazards,2017,85(2):851-868.

[12]吴江国,张小林,冀亚哲,等. 江苏镇江地区聚落体系的空间集聚性多级分形特征——以团聚状聚落体系为例[J]. 长江流域资源与环境,2013,22(6):763-772.

[13]汪什豪,李 全,邓少华,等. 基于生态敏感性和用地适宜性分析的农村居民点评价与优化——以海南省屯昌县为例[J]. 中国农业资源与区划,2017,38(3):27-35.

[14]周丽敏. 乡村聚落时空分异与格局重构[D]. 杭州:浙江大学,2019.

[15]龚炜华,滕 丽,蔡 砥. 粤北山区乡村聚落的时空演变特征及影响因素分析——以韶关市武江区为例[J]. 广州大学学报(自然科学版),2018,17(6):81-87.

[16]牛斌惠,刘 鑫. 乡村聚落景观的保护与发展初探——以渝东南地区的乡村为例[J]. 园林,2019(7):47-51

[17]曹 润,杨朝现,刘 勇,等. 基于生态保护格局的丘陵山区乡村聚落空间重构策略[J]. 生态与农村环境学报,2019,35(6):689-697.

[18]张 坦. 生态休闲旅游背景下山区乡村风貌提升策略研究——以张家口小五台山区域为例[D]. 张家口:河北建筑工程学院,2019.

[19]张 列. 乡村聚落用地生活功能演变的微尺度分析[J]. 农村经济与科技,2019,30(10):255-256.

[20]王 慧,王宏卫,杨胜天,等. 西北干旱区乡村聚落分布格局特征及影响因素[J]. 甘肃农业大学学报,2019,54(2):155-161,170.

[21]马利邦,郭晓东,张启媛. 甘谷县乡村聚落时空布局特征及格局优化[J]. 农业工程学报,2012,28(13):217-225.

[22]唐承丽,贺艳华,周国华,等. 基于生活质量导向的乡村聚落空间优化研究[J]. 地理学报,2014,69(10):1459-1472.

[23]李 君,武友德,張 磊,等. 社会经济因素对乡村聚落区位影响的适宜性评价分析——以云南环洱海地区为例[J]. 经济地理,2016,36(8):195-201.

[24]王媛媛,王宏卫,杨胜天,等. 艾比湖流域乡村聚落分布格局特征及影响因素——以新疆精河县为例[J]. 江苏农业科学,2019,47(6):254-259.

[25]姜广辉,张凤荣,颜国强,等. 科学发展观指导下的农村居民点布局调整和整理[J]. 国土资源科技管理,2005,22(4):60-65.

[26]陈茂洋. 莎车县“文化信息资源共享工程”建设带来的思考[J]. 科技情报开发与经济,2011,21(8):133-135.

[27]罗灵岭. 株洲市城乡建设用地增减挂钩潜力的分区研究[D]. 长沙:湖南师范大学,2012.

[28]吴 楠,张永福,李 瑞. 基于景观指数的干旱区河谷县域土地利用生态风险分析及预测[J]. 水土保持研究,2018,25(2):207-212.

[29]颜 璐,马惠兰. 棉农化肥施用技术效率及影响因子分析——基于莎车县农户调查数据的实证研究[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版),2014,40(2):203-209.

[30]于 骥. 典型农牧交错区乡村聚落生态适应选择研究[D]. 银川:宁夏大学,2016.