浅析结肠管状绒毛状腺瘤的CT表现及诊断价值

王 飞

(贵州省思南县人民医院放射科 贵州 思南 565100)

结肠腺瘤是一种具有潜在恶变倾向的肿瘤,根据病理分为管状腺瘤、绒毛状腺瘤和管状绒毛状腺瘤三种类型;其中管状绒毛状腺瘤最常见,其恶变率仅次于绒毛状腺瘤,早诊断、早治疗极为重要,随着多层螺旋CT的应用,结肠管状绒毛状腺瘤诊断准确率得到提高[1]。现将我院收集46例管状绒毛状腺瘤CT表现分析如下。

1 材料和方法。

1.1 临床资料

收集我院2015年10月—2020年3月,因结肠管状-绒毛状腺瘤手术治疗46例病例,其中男性25例,女性21例,年龄42~71岁。大部分病例患者以继发性肠梗阻或大便带血入院,部分患者表现为腹泻,便秘交替出现。

1.2 检查方法

用GE-Brightspeed64排螺旋CT检查,扫描范围从膈下至耻骨联合,层厚5mm,层距2.5mm,螺距1,矩阵为512×512,46例病例均无检查前灌肠准备,CT屏气扫描,42例增强扫描,经肘静脉团注碘佛醇90ml,流速为4.0ml/s,分别在30秒、60秒,分别作动脉期、静脉期扫描。所得的图像运用多层面重组取窗宽350Hu、窗位40Hu 的软组织窗进行观察。

2 结果

本组收集的病例中管状绒毛状腺瘤发生在横结肠8例,发生在升结肠5例,同时累及升结肠、横结肠2例,发生在降结肠7例,发生在乙状结肠13例,发生在直肠18例;肿瘤恶变10例,继发肠梗阻9例,周围淋巴结增大3例,本组病例CT表现为结肠肠腔内菜花状、乳头状肿块26例,其中肠腔内结节状边缘较光滑肿块13例,病灶最大直径为5.8cm。最小直径约2.3cm,表现为肠壁环形增厚1例,病例中有18例在肿块与肠壁之间发现小气泡影,CT增强肿块表现为明显强化,动脉期肿块内部可见明显强化的血管影15例,肿块周围肠系膜增粗,增粗的肠系膜类似血管集束征6例。

3 讨论

3.1 管状-绒毛状腺瘤是结肠腺瘤病变中最常见的类型,病理中管状绒毛状腺瘤具有管状、绒毛状两种结构,各占比例不同[2];管状绒毛状腺瘤起源结肠粘膜表面上皮组织,一般都为宽基底、无蒂;附在肠壁上向肠腔内膨胀性生长或匍匐性生长,表面呈管状和绒毛状突起,绝大部分伴有黏液覆盖[3]。

3.2 CT表现与不同病理类型的管状-绒毛状腺瘤的关系

管状绒毛状腺瘤中不同病理类型决定了肿块有不同的生长方式、外形及CT表现。

3.2.1 肿瘤形态、大小及好发部位 当管状绒毛状腺瘤病理中管状细胞组织占优势时,CT多表现为形态较规则,边缘较光滑的结节状肿块,体积相对较小,平均大小约2.8cm;当病理中绒毛组织占优势时CT多表现为形态不规整,乳头状、菜花状肿块,体积较大,平均大小约4.6cm。发生部位以直肠最多见,乙状结肠次之,升结肠再次之。

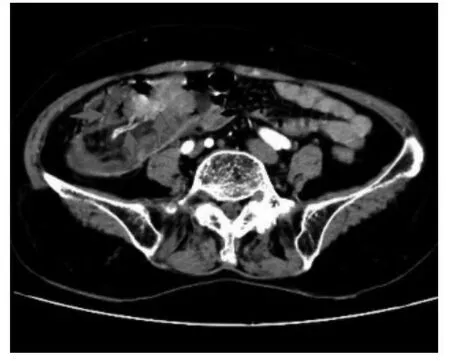

3.2.2 基底部位 管状绒毛状腺瘤附着肠壁生长,病理成分不同,其基底部位表现也不一致,当管状细胞组织占优势时,基底部出现小气泡机率较高(图1),可以理解为肠腔内气体能自由进入肿瘤基底部与肿瘤体部之间,肿瘤所谓的宽基底是增大的肿块卧在肠壁上导致的假象,提示肿瘤基底部较狭小,也可能为肿瘤较大无侵袭性有关[4]。

3.2.3 强化方式 文献记载结肠腺瘤血管征在肿瘤良恶性有一定的差异性,当肿瘤病灶内出现增粗、分支状强化血管影(图1),多见病理中绒毛结构占优势的管状绒毛状腺瘤;本次收集的病例中出现13例。而管状细胞组织占优势的腺瘤出现增粗、分支状强化血管影较少见,本次收集的病例中只出现2例。

图1 女性患者,43岁箭头所指增强肿瘤内增粗、分支状血管影红箭所指肿瘤基底部小气泡影

3.3 管状绒毛状腺瘤恶变CT表现

(1)管状绒毛状腺瘤体积较大,形态不规则,边缘呈菜花状、乳头状者恶变率明显高于体积较小,形态规则,边缘光滑的腺瘤。本次的病例中,体积大于4cm的管状绒毛状腺瘤恶变出现7例,恶变率明显高于体积较小的腺瘤;(2)肿瘤内部出现增粗、分支血管影恶变率明显高于未见血管影的腺瘤,本组收集的腺瘤恶变病例中,9例出现肿瘤内部增粗、强化的血管影;(3)相邻肠壁僵硬,提示肿瘤侵犯结肠粘膜下肌层,也是管状绒毛状腺瘤恶变较为有价值征象,本组收集的腺瘤恶变病例中出现8例;(4)周围肠系膜血管增粗,类似血管集束征样改变(图2),提示肿瘤组织增生旺盛;所需要血供增加,出现该征象提示管状绒毛状腺瘤恶变率增大,本组收集病例中管状绒毛状腺瘤恶变有6例出现该征象。

图2 男性患者,71岁红箭所指肠系膜血管明显增粗,类似血管集束征

3.4 与结肠其他病变的鉴别

(1)与结肠癌的鉴别,结肠癌侵犯肠壁肌层,常导致结肠壁僵硬,CT表现为结肠肿块、结肠壁僵硬,结肠周围筋膜增厚及淋巴结增大,常伴有肠梗阻。增强后肿块不均匀强化,内部可见不强化的坏死区;(2)结肠淋巴瘤,累及范围较广泛,肿瘤累及结肠壁导致肠壁增厚但少见肠壁僵硬,少见伴发肠梗阻,增强病灶多轻度或中度强化,肿块内少见坏死、液化区;(3)结肠间质瘤,肿瘤向结肠腔内外生长,肿块形态不规则,内部常见坏死、囊变,肿块较大者常与肠腔相通,导致肿块坏死区内可见气体密度或者液气平面,增强多数表现为渐进性强化;(4)增值型肠结核,多好发于回盲部及升结肠,多为跳跃性生长,CT表现为肠壁多发结节状软组织影,肠壁增厚,肠腔狭窄,少见肠壁僵硬,周围或腹腔多发淋巴结增大、钙化[5]。

3.5 研究的局限性

由于本组收集的病例较少,笔者对结肠管状—绒毛状腺瘤认识较浅、研究较片面,有待增加病例量进一步探讨研究[6]。

3.6 CT的优势

由于多层螺旋CT的观察范围开阔,具有扫描速度快、安全、无痛苦、不受肠道狭窄限制的优点,尽管结肠镜能直观、准确的观察到管状绒毛状腺瘤发生的部位和表面的情况,由于视野较窄、取材较浅,常无法观察管状绒毛状腺瘤恶变及对邻近器官侵犯、周围淋巴结转移的情况。螺旋CT能利用后处理功能在冠状位、矢状位及三维立体成像中对管状绒毛状腺瘤和周围组织结构的受累的情况作出较准确的判断,有效帮助临床医师对病情的了解以及治疗方式的选择,因此多层螺旋CT可以作为结肠镜有力的补充[7-10]。

总之,多层螺旋CT检查作为一种无创伤、无痛苦、快速的检查方法在结肠管状绒毛状腺瘤的诊断中必不可少。熟悉及掌握不同病理结构管状绒毛状腺瘤不同的CT影像表现对临床治疗及预后有重要的指导价值。