大金定州创建圆教院牒并记碑考

王丽花

(定州市开元寺塔文物保护管理所,河北 定州 073000)

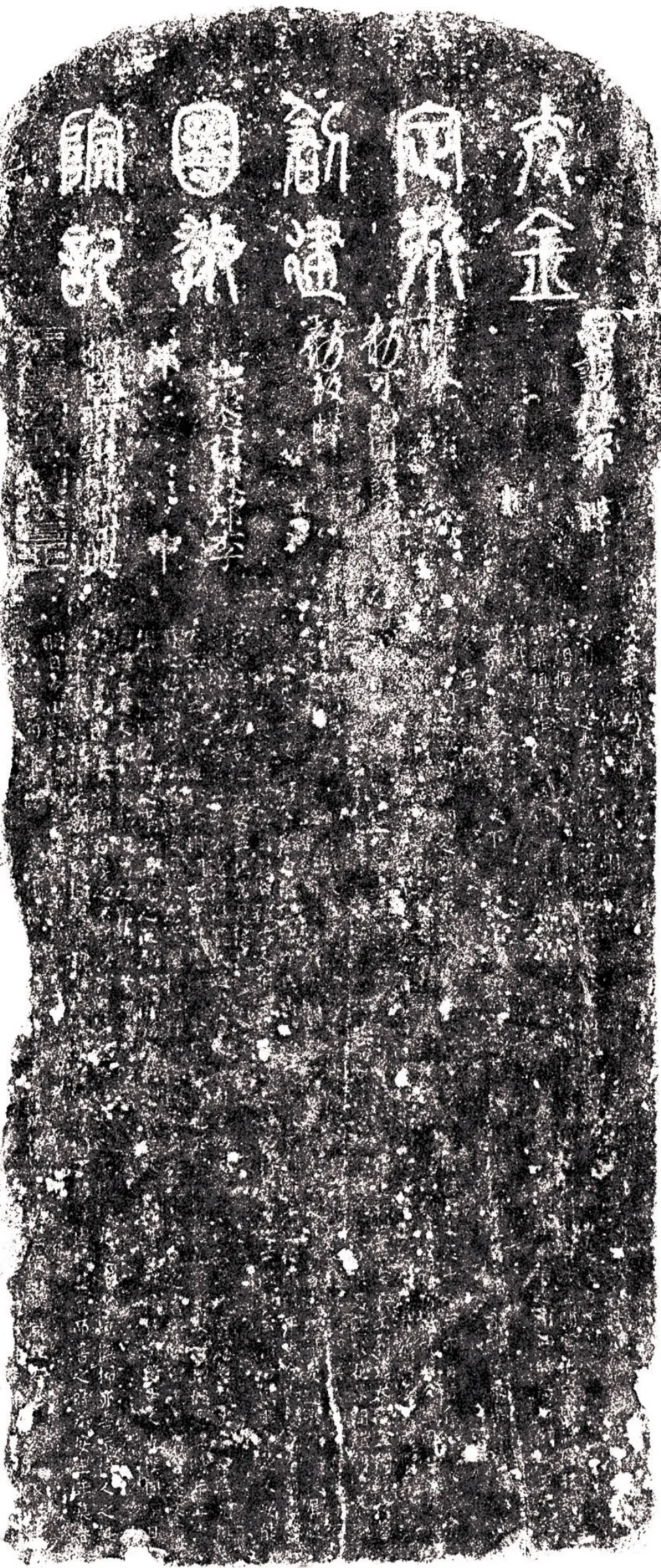

定州汉墓石刻管理所保存有一通“大金定州创建圆教院记”碑,其碑文记载了定州开元寺毗卢院(崇教院)南院即圆教院寺额的由来、圆教院的修建、承安三年(1198)立碑的缘由及过程。碑白石质,通高230厘米。碑身高215厘米,宽100厘米,厚22厘米。榫高15厘米,宽47厘米。无碑座。圆碑首,上刻篆体“大金定州创建圆教院记”,5行10字。碑身风化非常严重,内容大多漫漶不清。

该碑正面分上下两部分(图一)。上部分刻金朝廷为圆教院赐额的敕牒原文,共11行,每行2~16字不等,字体、大小不一,具体内容包括敕牒颁发机构、申状、议定的名额、发牒时间和签署人等。下半部分为记文,标题为“大金定州创建圆教院记”,27行,每行4~40字不等。

民国本《定县志》卷20《金石篇》中对该碑有简单介绍,并收录了记文[1],但没有收入敕牒全文。本文依照敕牒公文格式并对照县志录文对碑刻中无法识读的部分进行了补全,也纠正了县志原录文的错讹之处。

录文如下:

1.牒文

图一 “大金定州创建圆教院记”碑拓片

尚书礼部牒」定州开元寺毗卢院僧定善状告:本州招」贤坊院子无,已纳讫合钱」数,乞立圆教院。勘」牒奉」敕,可赐圆教院,牒至准」敕。故牒。」中宪大夫行员外郎李,」郎中,」镇国上将军行侍郎阿典,」正奉大夫礼部尚书承旨王。

2.记文

大金定州创建圆教院记

夫开元寺之东南有圆教院者,乃崇教院之南院也,考其根原,有所来矣。爰自」圣朝抚定之后,有主僧定圆为本院房廊褊狭,僧□□遂请□到招贤坊空闲官地一段,计陆拾陆亩,」环筑垣墙,作院子居止。有余隙地悉为园圃,布垅□□,□植蔬菜,以给斋飱之用,四时无所缺矣。至大定」贰载,幸遇」世宗皇帝中兴,凡天下寺院无名额者,许以钱易之。当是时,复有主僧定善躬率清众,乐输货泉,以资」于□官,谨请其号,」敕赐曰圆教院,即与开元寺崇教院系是一家,并立常住。至大定十八年,亦有首僧净月与众清」议,南院虽有名额,殊无圣像,使往来奉教檀越何所□□,甚为阙典。乃与尊宿诸执事人辈同心戮力,出」外分化。远迩闻之,无不响答。有助材木者,有助砖石者,有助笆瓦者,有助人工者,施无多寡,咸应其言。或」肩背负荷而送者,不惮烦劳;或车牛运载而来者,□□迢递。于是择吉日,命良工,创建大殿五间,经之营」之,不日而成。厥后有主僧净璋相承其意,于殿之□□□雕木弥陀三事,供具庄严,花果间错,朝夕参奉,」礼靡所阙。仍选丹青妙手于东西两壁绘转山罗汉,及北门左右亦写白莲社图。观其人物夺真,水深石」硬,木老云闲,为当代绝笔。继而有传戒沙门净藏众,凡事之未备者,欲以补完,遂于弥陀后屏起,」塑观音大士。及顾兹宝宇内犹壤地,外且土阶,乃□□衣□,特命工匠治划砥平,悉令砌墁,左右前后,整」整一新。由是缁徒浸广,梵教日隆。古人有云:建非常之功,必待非常之士。此数公者,若非非常之人,安能」立如是之功哉?逮承安三祀,有见住持」赐紫沙门法号崇遐,字公远,俗姓庞氏,乃南唐人也。自童幼好诵金刚经,年十有五,意欲出家,母与兄俱」不从。后贰年私遁,诣本州开元寺毗卢院,乃今崇教院也,于常住执役九龄,至大定初始受具,时年二十」有七也。礼僧净庆为师,后复于忠老亲授心印,兼通禅律,至于孔圣老氏之书,亦尝留意,屡有著述,文翰」俱奇。凡院门力役之事,必身先之。及所受檀信舍施□资,悉入常住,不为私积。贤哉!个中人也。仆因暇日」洎栖真老人同谒,寂照啜茗之余,师谓余曰:每虑院额」敕文岁久遗忘,欲刻诸石传之不朽,以此见师之雄材大略,不惟增光象老之规模,抑亦垂示后人之轨」范,请予为文。仆以年齿衰残,懒亲笔砚,然与师交契甚厚,固不敢辞,因摭其实而书之。时承安三年莫春」晦日。中山致仕杨乃公记。」

管勾院事僧 监座僧 □□僧 典座僧 同立石。

一、牒文考释

“本州招贤坊院子自来别无院额,已纳讫合着钱数,乞立圆教院。勘会是实,须合给赐者。”由牒文可知,在定州开元寺毗卢院僧定善提出申请,并缴纳一定额度的银钱后,经朝廷核准,尚书礼部为圆教院颁发了名额。

所谓敕额,即朝廷颁给寺院的名称,是佛寺合法存在的主要标志。一般情况下,寺院名额是由僧俗向朝廷提出申请,符合规定条件并经有关部门核准之后,以官方文书——敕牒的形式颁发给寺院。

关于敕牒的发放,清代学者钱大昕曾指出:“凡寺院赐额,宋初由中书门下给牒。元丰改官制以后,由尚书省给牒,皆宰执亲押字。金则仅委之礼部。”[2]420可见金代颁发敕牒的机构较前朝不同,权力有所下移,具体由礼部办理,故金代寺院敕牒基本上都刻有“尚书礼部牒”。而且“宋时寺院皆由守臣陈请方得赐额”,至金代则“纳钱百贯便可得之”[2],也因此金代寺院敕牒至今仍多见。

牒文称“已纳讫合着钱数”。有学者考证,院额、寺额标价不同,申请院额需钱100贯,寺额则需钱300贯[3]。圆教院申请的为院额,故应缴纳银钱100贯。明码标价之下,现存金代寺院敕牒中频繁出现“纳讫合着钱数”“折纳”“省钱”等用语,计价办法是“以钱为本位,凡纳米粟者,均要折钱计算牒价”,如大定四年(1164)石州临县普照禅院牒“折粟七十二石三斗五升,准省钱一百贯”[4]。

按制式牒文,“申状”与“签署人”两行之间应注明颁发时间,因碑刻风化严重,本牒颁发时间已无法辨认。但碑下半部分的记文中有明确记载:“至大定贰载,幸遇世宗皇帝中兴,凡天下寺院无名额者,许以钱易之。……敕赐曰圆教院。”且民国本《定县志》卷20《金石篇》下有“牒为大定二年九月”的记载[1],说明在当时碑上的牒文时间仍清晰可见,由是可知敕牒的颁发时间为大定二年(1162)九月。

敕牒末尾的列衔者为签署敕牒的官员,从小到大依次排列:“中宪大夫行员外郎李,郎中,镇国上将军行侍郎阿典,正奉大夫礼部尚书兼翰林学士承旨王”。

《金史·百官志》载:“礼部尚书一员,正三品;侍郎一员,正四品;郎中一员,从五品;员外郎一员,从六品。”[5]其中员外郎、郎中、侍郎、尚书皆为礼部官衔,实职;“中宪大夫”为正五品中,“正奉大夫”为从三品上,“镇国上将军”为从三品上,均为文、武散官衔[5]。

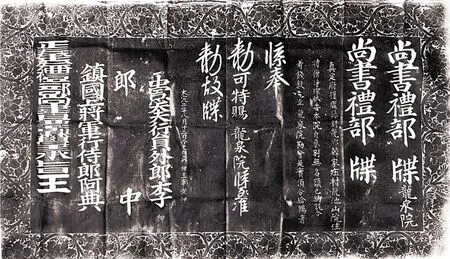

礼部尚书为王姓,即王竞。《金史》卷125《王竞传》载:“王竞,字无竞,彰德人……天德初……擢礼部尚书,同修国史如故。大定二年春,从太傅张浩朝京师,诏复为礼部尚书。是岁,奉迁睿宗山陵,仪注不应典礼,竞削官两阶,诏改创五龙车,兼翰林学士承旨修国史。四年卒官。”[6]石刻牒文签署时间为“大定二年九月”,王竞署衔仍为“礼部尚书”,说明削官事件发生在九月之后。现存石家庄鹿泉区龙泉寺内的“敕赐龙泉院牒”(图二)签署官员及官衔与此碑刻完全相同,时间为同年八月。清胡聘之《山右石刻丛编》卷20收录的签署于大定三年(1163)四月初八日的解州闻喜县“太清观牒”中王竞的官职已改为“中奉大夫礼部尚书兼翰林学士承旨知制诰修国史”[7]24。王竞卒于任是在大定四年(1164),而西安碑林博物馆收藏的邠州永寿县“云寂院牒”是由王竞于当年八月签押的,可见王竞卒时应在大定四年(1164)八月以后。

除王竞外,本牒中列衔的其它几位官员史籍无载,但通过与大定年间其它牒文对比,可见随着年份的不同他们的签署形式亦稍有变化:“中宪大夫行员外郎李”,其散官衔在大定三年(1163)改为“中散大夫”;“郎中”,在大定二年(1162)牒文中通常不署姓氏,大定三年(1163)之后多署“耶律”;“镇国上将军行侍郎阿典”,“阿典”应为女真族姓氏,大定二年(1162)后则仅署“侍郎”,极少署姓。如前引大定三年(1163)闻喜县“太清观牒”中的列衔为“令史向升,主事安假权郭,奉议大夫行太常博士权员外郎刘,中散大夫行员外郎李,宣威将军郎中耶律,侍郎,中奉大夫礼部尚书兼翰林学士承旨知制诰修国史王”[7]24。这些变化可为因碑刻残损而导致签署时间缺失的金代牒文石刻研究提供依据。

图二 金大定二年“敕赐龙泉院牒”拓片

牒文申状中说“本州招贤坊院子自来别无名额”,记文中也说至大定十八年(1178)圆教院“虽有名额,殊无圣像”,可见大定二年(1162)圆教院申请院额时仅有崇教院南的一处院子。冯大北在比较了各代寺观请额流程后指出,“唐宋时期,申请者须奏明寺观的具体情况,如置建年代、建筑数、僧尼数和功德佛像数,朝廷在勘验后,符合条件的才颁给敕额。金代非官方寺观获得敕额的主要方式是‘纳缗投状’,在官卖条件下,申请到敕额的关键并不在于寺观本身,而在于僧俗道众能否缴纳规定的钱数”[3],寺观的建筑数、僧道数、功德佛像数并不作为必要的参考。胡聘之先生也曾说:“宋时,凡天下名胜寺观等奉敕行查,给赐牒额。或州县陈请,求给勘合。至金则纳钱百贯,方准给牒,斯为滥矣!”[7]109

敕赐寺院名额大约始于唐代,此后几朝均有发生,但金朝实行的公开鬻卖敕牒制度,在中国佛教发展史上具有鲜明的特性。有金一朝,世宗、章宗、宣宗时期均实行过此政策。钱大昕在《潜研堂金石文跋尾》中考证“广福院牒”时指出:“宋时寺院皆由守臣陈请方得赐额”,至金代“纳钱百贯便可得之,盖朝廷视之益轻而礼数益替矣。此大定一朝敕牒所由独多欤!”[2]造成此种现象的原因有二:

1.政治和军事上的需求。金朝以游牧民族立国,缺乏稳定的经济来源,所用物资基本是在战争中获得。建国以后,烽火不断,战事频仍。一是海陵王和后来金世宗时期发动的对南宋的战争,使国内财政十分困难。大定三年(1163)南征,“军士每岁可支一千万贯,官府止有二百万贯”[8],官府收入远远不能满足战争所耗费的巨额军费。二是在海陵王末期,北方发生了契丹撒八、窝斡领导的起义,大定二年(1162)征调重兵讨伐,军行之时粮秣不济。在这样的背景下,金朝廷一方面“下令听民进纳补官”[9],一方面“敕天下郡邑无名额寺院宫观,许令请买”[7]30,以解决南征北战所需的巨额军费。

2.佛教寺院合法化的需求。金代统治者在典章制度急速汉化的同时,对汉人所信奉的佛教亦加崇重,不仅在内廷供奉佛像,还在各地兴建寺院。寺院在获得广大信徒的供养之外,有的还得到皇家赐田、施金、特许度僧等好处,致使大量土地与财富集中在寺院之中。如:金世宗贞懿皇后出家为尼,“建垂庆寺,度尼百人,赐田二百顷”[10];“大定二十四年(1184)二月大长公主降钱三百万,建昊天寺,给田百顷。每岁度僧尼十人”[10];大定二十六年(1186)三月癸巳“香山寺成,(世宗)幸其寺,赐名大永安,给田二千亩,栗七千株,钱二万贯”[11]。寺院经济富足,使实行鬻卖敕牒制度以弥补朝廷用度之不足成为可能。而自唐以后,非官方、未经系帐的无额寺观一直是封建国家限制和重点打击的对象,于寺院而言,有朝廷颁赐的寺院名额,意味着其存在的合法性。

鬻卖敕牒制度在金代得以盛行,虽然在一定程度上造成了佛教管理的混乱,如空名牒的产生,试经制度形同虚设等,但是也极大地满足了僧俗道众建寺度僧的要求,在一定程度上推动了佛教信仰的传播和发展。圆教院的牒文颁发于大定二年(1162)九月,为实行鬻卖敕牒制度的起始年,这为我们研究金代官卖寺额制度提供了实物依据。

二、记文考释

该碑篆额、书丹题名位于碑首,有“将仕郎守□葭州军□□□□篆额,□□□书丹”字样,因碑文漫漶不清,篆额、书丹人姓名难以辨识。民国本《定县志》载“碑分上下截。……下截记文杨乃公撰、葛齐正书、邸柔中篆额”[1],可知篆额为邸柔中,书丹为葛齐正。

记文内容反映了金代定州大开元寺下辖崇教院、圆教院等分院的史实。

定州开元寺始建于北魏,唐宋时期已成为当时重要的大寺院。开元寺塔修建于宋真宗咸平四年(1001),塔内的碑刻有“开元寺上生院演法大师门人”“当寺上生阁、百法院助缘乣首僧道莹”等记载[12],可知除本寺外,北宋时期的定州开元寺另有上生院、上生阁、百法院等分院存在。但北宋以后相关资料少见,该敕牒与记文碑刻正好填补了金代开元寺的史料空白。

牒文称:“本州招贤坊院子自来别无名额……乞立圆教院。”记文称:“夫开元寺之东南有圆教院者,乃崇教院之南院也。”开元寺位于今定州南城区仓门口街,现仍保存有著名的开元寺塔。由碑文可知,圆教院在开元寺的东南,为崇教院的南院,故崇教院应在开元寺东,原招贤坊内。

牒文申状由“定州开元寺毗卢院僧定善”提出,记文有“逮承安三祀……诣本州开元寺毗卢院,乃今崇教院也”,可知毗卢院为定州开元寺下辖别院,至承安三年(1198)已改名为崇教院。圆教院在申请到院额后,于大定十八年(1178)至承安三年(1198)间,经过起塑佛像、修建大殿等活动,“缁徒浸广,梵教日隆”,逐渐成为与崇教院并立的寺院——“系是一家,并立常住”,虽名义上两院并立,实为两院事务均由崇教院僧人共同管理,故记文径称其为“南院”。

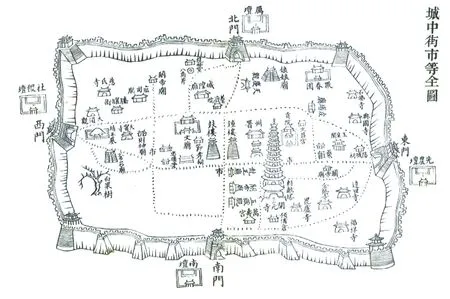

金代以后,圆教院在各类文献资料中再未见提及,至于其本院崇教院则见于元、明、清各代文献资料中。如民国本《定县志》收录的元泰定四年(1327)《开元寺敕赐藏经记》文中有“开元寺毗卢院”句,说明元代崇教院复名毗卢院;同书还收录有明天顺七年(1463)吕益的《毗卢寺壁画水诗》,说明至迟在天顺七年毗卢院已另立为寺[1]。清道光本《直隶定州志》卷六《地理》也记载,定州城南大街有“达旦、金桥、毗卢、福祥等寺”,且书中的《街市图》中开元寺东南有毗卢寺(图三)[13],可见至清代毗卢寺仍然存在。但在这之后毗卢寺就在文献资料中消失了。

牒文、记文中共提到僧人7名。定字辈僧人有定圆、定善,净字辈僧人有净月、净璋、净藏及净庆,以及立碑时的住持崇遐。这些僧人均不见于文献史籍,但都在定州开元寺的历史进程中留下了重要一笔,是应该被记住的。

其中,定圆于“圣朝抚定之后”申请官地而成院产,定善于大定二年(1162)申请敕额,净月于大定十八年(1178)“创建大殿五间”,之后,净璋雕“木弥陀三事”及“选丹青妙手于东西两壁绘转山罗汉,及北门左右亦写白莲社图”,净藏“塑观音大士”并“砌墁”庭院等等,均为圆教院的创立及发展做出了重要贡献,圆教院“由是缁徒浸广,梵教日隆”。

承安三年(1198)立碑之时的圆教院住持为崇遐,因“交契甚厚”,记文作者杨乃公较详细地记录了崇遐的生平事迹。崇遐,字公远,俗姓庞氏,南唐人。幼时不顾家人劝阻,毅然于定州开元寺毗卢院(崇教院)出家。师承净庆,“后复于忠老亲授心印”,不仅精通佛家禅律,对儒学亦多有著述。主持院内事物,身先事之,所纳供奉全部用于寺内所需。对于今人来说,他的重要功绩应该是“恐圆教院敕额岁久被世人遗忘”而将敕额之事铭记于石,从而使其垂之久远。

记文落款处有管勾院事僧、监座僧、典座僧等执事僧的僧职名称,虽未记具体人名,但说明金代的圆教院内部管理规范,僧职配置完备。

图三 清道光《直隶定州志》中的《街市图》

在圆教院申请敕额和寺院建设的过程中,佛教信徒发挥着重要作用,这在碑文中有多次提及。如在主僧定善的带领下,僧众信徒“乐输货泉,以资于□官,谨请其号,敕赐曰圆教院”。再如因“南院虽有名额,殊无圣像”,首僧净月与僧众及诸执事“同心戮力,出外分化”,定州及周边地域信徒积极参与——“有助材木者,有助砖石者,有助笆瓦者,有助人工者,施无多寡,咸应其言”,所用物资或背负而来,或牛拉车载而来,在广大信众的大力支持下,终于修建起五间正殿。由此可见,金代定州佛教民众基础非常深厚,崇教院乃至大开元寺仍具有很强的号召力和影响力。

记文的撰文者为“中山致仕杨乃公”,相关文献中均未查到此人。从记文中可知,其为本地人,致仕归家,与当时圆教院住持崇遐关系甚笃,故而受托撰书记文,为圆教院乃至开元寺留下了重要的文字资料。

三、结 语

创建圆教院碑刻所录牒文为研究金大定二年(1162)官卖寺院名额制度提供了真实依据,记文则详细记录了敕赐寺院名额、创建圆教院和立碑以传后世的过程,确定了定州开元寺分院崇教院、圆教院的存在和具体位置,也客观反映了定州大开元寺至金代梵教日隆、香火旺盛,仍具有相当规模,为研究定州开元寺和定州佛教历史发展提供了实物证明。

[1]贾恩绂,等.定县志:卷20:志余:金石篇下[M].刻本.1934(民国二十三年).

[2]钱大昕.潜研堂金石文跋尾:卷十八[M]//陈文和.嘉定钱大昕全集:6.增订本.南京:凤凰出版社,2016:420.

[3]冯大北.金代官卖寺观名额考[J].史学月刊,2009(10).

[4]白文固.金代官卖寺观名额和僧道官政策探究[J].中国史研究,2002(1).

[5]脱脱,等.金史:卷55:百官志一[M].上海:上海古籍出版社,上海书店,1986:130—131.

[6]脱脱,等.金史:卷125:王竞传[M].上海:上海古籍出版社,上海书店,1986:292.

[7]胡聘之.山右石刻丛编:第4册[M].太原:山西人民出版社,1988.

[8]脱脱,等.金史:卷44:兵志[M].上海:上海古籍出版社,上海书店,1986:106.

[9]脱脱,等.金史:卷50:食货志五[M].上海:上海古籍出版社,上海书店,1986:120.

[10]释念常.佛祖历代通载:卷20[M]//大正一切经刊行会.大正藏:第49册.大正一切经刊行会,1934:693.

[11]脱脱,等.金史:卷8:世宗本纪下[M].上海:上海古籍出版社,上海书店,1986:27.

[12]定州市开元寺塔文物保护管理所.定州开元寺塔石刻题记[M].北京:文物出版社,2019:16,46.

[13]宝琳 .直隶定州志:卷 6:地理:乡约[M].刻本.1849(清道光二十九年).

——开元寺塔