渭水流出华夏源

◎ 文 | 吴鹏 编辑 | 谢泽

水是生命的源泉,大江大河是文明的摇篮。但根据考古学者的深入考察,最早孕育文明的并非大江大河的主体河道,而是汇入其中的某一支流。渭水之于黄河,恰是这一理论的最佳示例。

如果说黄河是华夏文明的摇篮,那么黄河最大的支流渭水就是华夏文明的产房。如果说黄河流域是华夏文明成长与发展的核心地区,那么渭水流域就是华夏文明生发与勃兴的策源地区。从渭水流域肇始的人文之光,逐渐沿着黄河扩散到整个北方中原。正因如此,位列华夏名川的渭水自古便备受重视。北魏郦道元著《水经注》40 卷,记载大小河流1252 条,其中渭水就占了3 卷,仅次于5 卷的黄河,与同样3 卷的长江并列第二。

渭水即渭河,主要发源于甘肃省渭源县鸟鼠山,流经甘肃天水,陕西宝鸡、咸阳、西安、渭南等地,全长818 公里,流域面积134766 平方公里。

夸父追日 炎黄勃兴

早在上古时期,渭水流域就已经是华夏先民活动的主要地区。据《山海经》《列子》所载,夸父“与日逐走”,连续数日不眠不休,终于接近太阳。长途跋涉的他“渴欲得饮”,口渴难耐,就一口气喝光了渭水和黄河的水,仍不解渴,欲“北饮大泽”,要到北方大湖中继续畅饮。结果“道渴而死”,还没等走到大湖就渴死在路上。临死前他将手杖插在地上,用血肉之身将其滋润培育成一片树林,是为邓林。

夸父追日寄托了华夏先民探索未知的信念和为理想不惜付出任何代价的意志,这一精神深刻灌注进华夏民族性格中。考古学者在渭水流域发现的早期文化遗存,也印证着华夏先民在这一地区的足迹。

早在115 万至70 万年前,蓝田(今陕西省蓝田县)猿人就在渭水流域以艰苦的劳动改造自然和自身。20 万年前,大荔(今陕西省大荔县)古人在采集狩猎中提高着他们的劳动经验和生活技能,进一步扩大在渭水流域的活动范围。大约5 万年前,新人阔步登上渭水流域的历史舞台。靠着渭水的滋养,氏族公社逐步形成,人们团结在氏族中共同劳动,抵御自然风险。

距今8000 年前,渭水之滨老官台文化(又称大地湾文化,主要遗址有陕西省渭南市华州区老官台遗址,甘肃省天水市秦安县五营乡邵店村大地湾遗址等)中的先民开始种植粟类作物,磨制石器,捏制红陶,驯化家畜。距今7000 年左右,仰韶文化以渭水流域关中地区为中心迅速发展起来,半坡遗址(陕西省西安市灞桥区浐河东岸半坡村)、姜寨遗址(陕西省西安市临潼区人民北路)、杨官寨遗址(陕西省西安市高陵区姬家乡杨官寨村,地处渭水与泾水交汇处西北4 公里左右)、案板遗址(陕西省宝鸡市扶风县城关镇案板村南、湋河流域北岸)等地的先民建造聚居村落,以刀耕火种的形式进行原始的规模型农业生产,逐步成群饲养牛、猪、狗、鸡等家畜,同时烧制彩陶,冶炼金属,铸造铜器,使用弓箭,编织麻布,制作陶埙等原始吹奏器。

人头形器口彩陶瓶

大地湾文化,甘肃省博物馆藏。1973 年甘肃省秦安县邵店大地湾出土。细泥红陶质地,绘有黑彩纹饰。器形为两头尖的长圆柱体,下部略内收,平底,腹双耳已残。这件人头瓶塑造了一位端庄典雅、古朴大方的女孩形象,把人头与葫芦瓶巧妙地结合在一起,情趣生动,体现远古先民源于现实又超越现实的艺术表现手法。

摄影/田野/IC photo

鹰形陶鼎

仰韶文化,国家博物馆藏。1958年陕西省华县太平庄出土。

摄影/韩敬宇/IC photo

深腹彩陶瓶

仰韶文化庙底沟类型,甘肃省秦安县博物馆藏。

摄影/尤亚辉/FOTOE

小口尖底陶瓶

新石器仰韶文化,国家博物馆藏。1958 年陕西省宝鸡市北首岭出土。瓶身呈纺锤状,顶部为一圆形杯状小口,颈部略细于口部。圆肩鼓腹,尖锥形底部。颈部以下饰黑彩,上腹部饰细密的斜线纹,其余器表素面磨光。器身中部有对称的双环形耳,可以穿缀绳索,便于携带或搬动。小口尖底陶瓶的用途说法较多。一般认为它是一种汲水器,利用重心转换原理来调节平衡,可以方便地从河流中取水;也有看法认为可能与原始宗教和礼仪有关,是仰韶文化时期神职人员使用的祭器等。

摄影/韩敬宇/IC photo

到了距今5000 年左右的龙山文化时期,传说中的炎帝、黄帝开始在渭水两岸创造他们功业。史载,“炎帝以姜水成,黄帝以姬水成”,古姜水即渭水中上游的一条支流,位于陕西省宝鸡市内;古姬水的具体位置虽有陕西武功和河南新郑两说,但根据很多学者的考证,其更可能同样是渭水的支流之一。甚至有学者提出,“姜水、姬水无论如何讨论,都在渭水流域”。

正是依偎着渭水,炎帝部落与黄帝部落互相学习、彼此交往,最终融合成血浓于水、不可分割的华夏族,发展出农耕文化和衣冠文明,兴文字、设官职、推历法、做干支、制乐器、创医学,开辟市场、交易所需,推动华夏早期文明进入蓬勃发展的新时代。这种统一起来的整体性力量,在后来的大洪水时代经受住了严峻考验。

鲧禹父子 接力导渭

尧帝时期,大雨频繁,水量充沛,渭水河道既宽且浅,经常泛滥,“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天”,洪水淹没丘陵平原,包围高山,百姓被迫背井离乡,流离失所,衣食无着。

根据《山海经》等古籍中的神话传说,原是天神的鲧不忍看到人间百姓受难,不经天帝批准私自下凡帮助百姓治水。鲧下凡的时候偷了天帝的法宝“息壤”,“息”即生生不息之意,“壤”即土壤,“息壤者,言土自长息无限,故可以塞洪水也”。“息壤”就是一种可以自我生长的神土,放在地上可以自动筑成土堆。鲧想用“水来土掩”方式封堵洪水,刚开始这一措施是奏效的,毕竟“息壤”神器可以源源不断地供应土壤原料筑造堤坝。可就在即将大功告成之时,根据屈原《天问》所言,天帝发现“息壤”被窃取,大怒之下收回法宝,导致鲧治水失败。不但如此,天帝还让火神祝融下界将鲧杀死在羽山,以示惩罚。

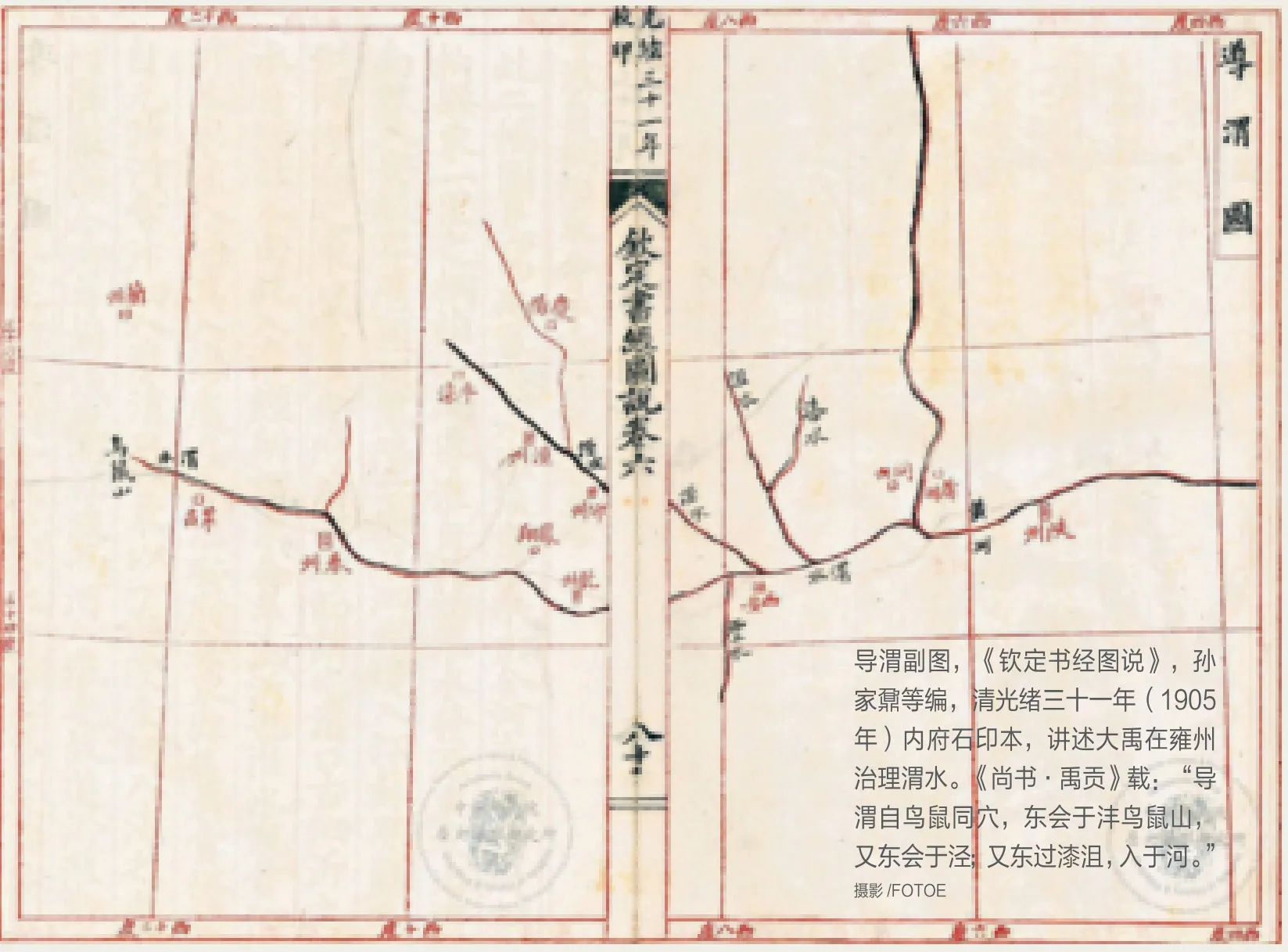

鲧死后三年尸身不腐,祝融剖开他的肚子。禹从鲧的腹部出生,鲧的身体则化成一条黄龙飞去。禹继承了鲧的意志,继续带领百姓对抗洪水。这时天帝为禹的精神感动,幡然悔悟,不但把“息壤”法宝送给他,还派千年神兽“应龙”前来相助。有了神兽法宝的加持,禹治水如鱼得水。在需要疏导河道的地方,禹就派“应龙”用尾巴开山挖河,让洪水流入大河。在需要封堵洪水的地方,禹就用“息壤”堆起一座座高山,筑起一条条堤坝,让洪水不再肆虐。渭水流域的洪灾由此被禹平息。

鲧禹治水的神话传说虽说有些荒诞,但却是历史真实的升华再造。根据《史记·夏本纪》等史籍中的记载,尧帝为解民于水患之中,“求能治水者”,“四岳”等大臣共同推荐有崇部落的首领鲧去治水。但尧对鲧很不放心,认为鲧“为人负命毁族”,执行上级命令时喜欢搞变通,而且和部落元老的关系紧张,“不可”。

但“四岳”认为“等之未有贤于鲧者”,没有比鲧更合适的人选,坚持“愿帝试之”。尧帝无奈,只能“听四岳”,暂且让鲧前去一试。鲧试图采用修堤封堵的方式困住洪水,这就需要使用大量土壤来修筑河堤。

上古时期,金属冶炼技术还不发达,石锄、石斧等石制生产工具的效率还比较低,取土非常困难。根据一些学者推测,鲧为了在短时间内大量取土筑堤,很可能是未经尧帝的允许,就私自取用了耕地上已经翻松好的土壤。神话传说中的“息壤”,很可能就是耕地上的土壤。在当时洪水泛滥的情况下,大量良田被淹没,耕地本来就捉襟见肘,是异常宝贵的农业经济资源。鲧取耕地土壤的做法,严重影响到已经急剧下行的农业经济,即使治水成功,也极有可能加剧洪灾后的饥荒,得不偿失。而且当时渭水—黄河流域各部族虽然统一成整体的部落联盟,但耕地等资源还是掌握在各部族内部,鲧在取耕地土壤时,为便利行事提高效率,极有可能对个别靠近河道的部族耕地多取了一些,由此造成部族间的矛盾纠纷。

鲧筑堤封堵洪水的做法在技术上或许可行,但在当时的经济条件下肯定不可持续。鲧不经请示就擅自动用耕地土壤,且因为取土搞得各部族之间关系紧张,更是印证了尧帝之前对他“负命毁族”的政治判断,遂对其不再信任。而鲧治水“九年而水不息,功用不成”,连续九年都没能治水成功,且因取土破坏耕地严重影响了农业经济,尧帝用人不当难辞其咎,只能退位禅让舜帝。

舜帝上位后,继续将治水视为头等大事,在巡察时“行视鲧之治水无状”,遂将其流放到羽山。鲧郁郁不得志,在羽山去世。百姓苦水久矣,“天下皆以舜之诛为是”。但渭水洪水并没有因鲧的流放去世就自动平息,舜遂“举鲧子禹,而使续鲧之业”,让大禹接过父亲鲧的接力棒,重启治水大业,但没有立即授予其相应职务。毕竟尧帝当年起用鲧就很勉强,让鲧之子继续治水,会触及尧帝的颜面。

尧帝驾崩后,舜帝为尽快平息水患以显政绩,有意授予禹治水全权,就让“四岳”等大臣再次推荐治水之官。“四岳”和当年推荐鲧一样,再次集体推荐禹担任负责水利、营建之事的司空。舜欣然接受“四岳”建议,“嗟,然”,任命禹为司空,“女平水土,维是勉之”。禹予以谦让,表示德行稍浅,能力不足,欲让位于契、后稷、皋陶三人。由此可见,禹充分吸取了父亲鲧“毁族”的教训,注重搞好和部落大臣的关系,避免前方治水时有后方掣肘之忧。舜对禹政治上的成熟很是欣赏,让他放手去做,“女其往视尔事矣”。

禹其人“敏给克勤”,机智聪敏,性情严肃,遇事深思熟虑,“其德不违,其仁可亲,其言可信”,品德不违正道,对人仁爱友善,信守承诺,“声为律,身为度,称以出”,一言一行、动作举止都严格依照法度,“亹亹穆穆,为纲为纪”。禹良好的道德操守,确保了他能最大范围地团结不同部族,一起投入到治理渭水这一华夏族的共同事业中去。禹放手发挥伯益和后稷的作用,不专权独断。他“伤先人父鲧功之不成受诛”,深以父亲治水不成反倒被贬丧命为戒,“劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入”,苦思治水新法。

禹首先“命诸侯百姓兴人徒以傅土”,带领百官百姓一起穿山越岭,“行山表木,定高山大川”,开展原始的地理水势测量工作,为治水提供数据支持。随后将治水方法由单纯的筑堤封堵改为疏导与筑坝结合,利用水向低处流的自然趋势,顺应山川地形,于高峻处凿通,于低洼处疏通,进而把滔滔洪水引入早先疏导好的湖泊、河道与洼地,最终引导湖泊河水注入渭水,汇入黄河,奔向大海。

水患平息后,禹又发动百姓从高地迁回平川居住,带领各部族抓紧开垦土地,利用疏导的川流积水灌溉良田,化害为利,恢复农业生产,发展经济。禹让伯益教导百姓种植谷物,让后稷调剂各地粮食余缺。不出几年,社会生产力有了显著提高,农业丰产,百姓安居。舜帝赐给禹代表水色的黑色玄圭,“以告成功于天下,天下于是太平治”,史称“大禹导渭”。

其实,导渭治水功业并非大禹一人之力,还有其父鲧先前的探索,更有其工作团队的群策群力,渭水百姓的鼎力支持。由于这一切都是团结在禹的旗帜下进行,所以渭水两岸民众又把渭水称为“禹河”。

鲧禹父子带领百姓接力导渭治水的尧舜时代,正是发源于渭水的华夏原生文明向外拓展和扩散的重要时期。鲧禹治水的成功,使得华夏文明借助渭水和黄河,扩展到整个北方大河流域。

有学者将华夏文明早期在渭水-黄河,汉水-长江,以及珠江、辽河流域等地的众多文化遗存比喻为“满天星斗”。以渭水-黄河为代表的中原文化经过对其他地区文化的整合和自身的重组,在发展过程中逐步领先四方并形成辐射效应后,成为中华文明的核心地带,是为“众星拱月”。按照这种文明发展书写模式,在“满天星斗”时代,渭水文化无疑是最亮的那颗星。到了“众星拱月”时期,渭水文化无疑就是那轮明月。从“满天星斗”到“众星拱月”,渭水流域一直是华夏早期文明极其重要的发源地、成长地、壮大地和整合地。

船形彩陶壶

新石器仰韶文化,国家博物馆藏。1958年陕西省宝鸡市北首岭出土。此船形彩陶壶为盛水器,属于随身携带的水壶类物品。陶壶造型由仰韶文化小口尖底瓶转化而来,壶身形似菱角,顶部有杯状壶口,两个圆环形器耳分列于两侧肩部。在壶口下方、器耳之间的壶体侧面以黑彩绘制网格纹,网格的两侧还有鱼鳍状的三角形纹饰等。

摄影/罗恒/IC photo

人面鱼纹彩陶盆

新石器仰韶文化,国家博物馆藏。1955 年陕西省西安市半坡出土。彩陶盆呈红色,口沿处绘间断黑彩带,内壁以黑彩绘出两组对称人面鱼纹。

摄影/韩敬宇/IC photo

渭河源头品字三眼泉 摄影/王攀

渭河源头 摄影/王攀

周虽旧邦 其命维新

依靠着治水导渭建立起来的宏大功业,禹在部落事务中的权力地位空前加强,威望日隆,与尧舜根本不可同日而语。禹最终成为“大道之行,天下为公”的大同时代最后一位英雄,同时推开了“大道既隐,天下为家”的小康时代大门。

历史进入夏商时代。根据一些学者的推测,夏文化的渊源可能在西部渭水流域,这一地带的华山可能是夏族在某一时期崇拜过的圣山。而同样成长于渭水的先周文化经过对夏商文化的吸收吐纳,历经一千余年茁壮成长为集礼乐文明之大成的周文化。

根据史料记载、考古发现和钱穆等学者的研究,姬周部族最早可能起源于山西汾河下游的晋南地区,但其兴旺发达却是在渭水流域。周人的始祖后稷曾帮助大禹治水并掌管农业事务,后率领族人定居在邰(今陕西省武功县西南一带)。邰地接近雍水、杜水等支流汇入渭水河口处,位于渭北平原膏壤沃野的中心地带。后稷和族人在这里种植“百谷百蔬”,为华夏族早期农业生产经验的积累作出了重大贡献。

夏代后期,西北黄土高原上的游牧民族不断南下侵扰,渭北平原的农业生产受到很大破坏,周人首领不窋率领部族北迁到渭水支流泾水中游一带。商朝初年,周人首领公刘带领族人在豳(今陕西省栒邑县一带)“务耕种,行地宜”,开垦耕地、整治农田,农业生产蒸蒸日上,储积的粮食堆满仓库。周人不断扩大活动范围,渡过渭水采集矿石用以改进生产工具和锻造武器,很快发展成繁荣兴庶之邦,“周道之兴自此始”。到了商王武丁时期,周已经成为商朝西部有重要影响力的诸侯国。

大致在距今3000 年左右,周人首领古公亶父带领族人南迁到渭水支流雍水、杜水之间的岐山之南,在后来被称为周原的地区建立都城。古公与早先居住在此地的姜姓部族联姻,滋生人口,建设城邑,疆理交通,扩大耕地面积,经济实力迅速壮大。有学者认为,古公迁岐标志着周人早期国家进入到比较成熟的阶段。

靠着雄厚的农业经济基础,周人连续击败散居在岐山西北的混夷、西戎部落,军事实力大幅度增强,周边小国纷纷归附。近年来在周原考古发现的周人宗庙建筑遗址等大型建筑基址群、墓葬群、石子路,以及出土的甲骨片、青铜器、玉石器、陶器、骨器等,都反映了当时周国的经济文化实力。

古公功业煌煌,《诗经》赞其“居岐之阳,实始剪商”,开始了灭商一统的事业。经由其子季历、孙姬昌、重孙武王三代人的持续不懈努力,借助吕尚等人的辅佐,终于在公元前1057 年取得牧野决战的大胜,攻克殷都,灭掉商朝,随后胜利班师,在渭水下游镐京(今陕西省西安市长安区沣河一带)正式建立周朝。

周朝开国后,以渭水、泾水、黄河、洛水流域核心地带为王畿。以京师镐京为中心的渭河平原,是周人兴起的根据地,是为“宗周”;以东都洛阳为中心的洛水流域,是保卫宗周和镇抚东方的重镇,是为“成周”。在其他地区则大规模分封诸侯,以为藩屏。

周人由此通过渭水和洛水两大水系,将东西两大地区连成一片,既能向东输出西方渭水文化,又吸吮东方河洛文明营养,历八百年旧邦而其命维新。周朝创制的宗法制度、井田制度、国家制度、典章制度、礼乐制度和道德法治规范,成为华夏文明独特精神气质和中华民族思想心理结构的重要源头。

而这一切源头的策源,无疑是周人舀起的第一捧灌溉秧苗的渭水,还有姬昌与吕尚在渭水边的人生初见。

渭河源头鸟鼠山 摄影/王攀