黄土地区淤地坝软土路基处治技术研究

苗贵华

(山西省交通规划勘察设计院有限公司,山西 太原 030032)

在我国的山西、陕西、甘肃等省份广泛分布黄土,植被覆盖率低,土质较疏松,具有强烈的水敏性。受季风气候影响,黄土地区降水集中,而且多为暴雨,在径流作用下容易产生沟道侵蚀,发生水土流失,造成区域地形破碎、沟壑纵横。淤地坝是黄土高原地区特有的水土保持措施,在拦泥於地、改善生态等方面发挥了重要作用。通过调查淤地坝挖取剖面采集土样的分析坝前淤积物的淤积层厚度、干容重、颗粒级配等淤积物的物理特性指标;淤积的次生黄土具有含水量高、孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低等不利工程性质。本文结合黄土高原淤地坝区软弱地基工程处治实例,分析淤地坝软土路堤滑动失稳与沉降变形的主要原因,探讨淤地坝软基处治设计关键内容。

1 淤地坝软土路堤失稳和变形的主要原因分析

结合国道209线改建工程项目中遇到淤地坝软土地基,根据其物理和力学特性、分布范围及厚度、持力层情况、地下水特征及周围环境等因素,结合以往的工程经验,淤地坝软土路堤失稳和变形的主要原因如下:

a)路堤边坡设计过陡或路堤填筑速度过快,路堤荷载超过地基承载力,就会产生较大的剪切变形,从而造成淤地坝软土路堤失稳和变形。

b)构造物与路基衔接路段、半填半挖路段及路堤填土高度差异较大路段,差异沉降造成路面开裂或路基失稳。

c)软基施工图详勘不完整、不准确或采用处治方案不合理,如对于泥炭土、有机质含量大于5%或pH小于4的酸性土,采用水泥土搅拌桩可能导致水泥不凝固或发生后期崩解。

d)路基填料不合理、路基边缘压实度不足、淤积软土处治方案不当、雨水沿边坡渗入路基,造成路基边缘发生失稳。

2 淤地坝软土路基处治设计关键内容

结合在建项目及以往的工程经验,在进行黄土高原地区淤地坝软基处治设计时,除了进行地基承载力、沉降计算及淤积土处治方案设计参数等常规设计,还应进行以下几点关键设计内容。

a)淤地坝软基处治设计应根据详勘资料进行方案比选,选择经济合理的处治方案。坚持动态设计、信息化施工,根据施工补充的地勘、现场试验参数进行反分析,及时优化调整设计。

b)淤地坝软基路基路段较长时,根据路堤高度、地质状况、构造物位置等条件变化剧烈时,可适当缩短分段长度进行精细化设计,以减小路基不均匀沉降。

c)当采用清除换填方案时,应根据详勘选择合适的回填材料和换填厚度;当采用复合路基设计方案,须注意不同类型复合地基适用性,比如水泥土搅拌桩不宜应用于有机质含量大于5%或pH小于4的酸性土的淤积土。

d)对于填土大于10 m的路堤,应进行特殊设计。例如通过加铺土工材料;每填土3 m增加重夯;改善填土的最佳含水量并将压实度比规范提高一个百分点等措施,以减少路堤的变形沉降。

3 淤地坝软基处治设计案例研究

3.1 工程地质概况

国道209改线项目路线多次穿越淤地坝淤积软土。其中选取较为典型段落K33+085—K33+640路段,如图1所示。该路段地貌单元属于黄土台地与黄土冲沟组合区。最大路基填土高度为9.8 m,路基宽度为25.5 m。

图1 淤地坝的地形地貌

勘探资料显示,在该路段范围地层为第四系全新统冲洪积(Q4al)淤积,灰褐色-黄褐色,软塑,含少量有机质,含少量植物根系,厚度为5.5~7.7 m,平均厚度为6.7 m。下伏第三系冲洪积粉质黏土,褐黄色-棕黄色,可塑,黏性较好,含粗砾砂。层厚5.5~10.5 m,主要物理力学指标见表1。

表1 主要物理力学指标

3.2 设计原则

以解决路堤的稳定和变形问题。进行地基处理设计还应遵循以下设计原则:

a)根据淤积土形成原因、环境类型、淤积层厚度、分布范围、持力层情况、物理力学性质等,结合材料来源、施工进度、环境影响等方面认真进行技术经济比较,选择最佳处理方案。

b)在复合承载力满足要求的前提下,沿路线方向设置缓冲段;缓冲段应改变水泥搅拌桩桩长、置换率及铺设土工格室以满足差异沉降的要求。

c)设计方案技术可行、经济合理、安全可靠、施工安全方便。

3.3 设计方案比选

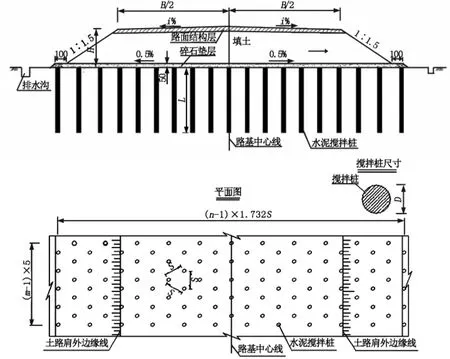

a)方案一 振动挤密碎石桩方案,设计桩长10 m,桩长应进入下卧硬土层以下2.0 m,桩径0.5 m,桩距1.2 m,桩长10 m,等三角形布桩,设计方案如图2所示。

图2 振动挤密碎石桩设计图(单位:cm)

b)方案二 水泥搅拌桩设计方案,设计桩长10 m,桩长应进入下卧硬土层以下1.0 m,桩径0.5 m,桩距1.3 m,桩长10 m,等三角形布桩,水泥含量按55 kg/m。设计方案如图3所示。

方案一中,碎石桩施工简单,加固期短,可因地制宜,就地取材。可适用于加固粉土、粉质黏土、松散砂土和人工填土地基工程,对于处理不排水抗剪强度不小于20 kPa的饱和黏性土和饱和黄土地基应通过现场试验确定其适用性。方案二中,水泥土搅拌桩适用土质类型广,加固深度大,适用于处理包括淤泥、淤泥质土、粉土、黏性土、素填土、粉细砂、中粗砂、饱和黄土等土层。水泥土搅拌桩相对其他桩型有独特的特点和优势,与其他复合地基施工方法相比较,水泥土搅拌桩具有施工工艺成熟、施工工期短、无污染、成本低、施工技术成熟等特点[1]。每延米的造价比其他相同桩径复合地基桩至少节省造价50%以上。具有较好的综合经济效益和社会效益。

图3 水泥搅拌桩设计图(单位:cm)

4 水泥土搅拌桩复合地基设计

4.1 设计流程

a)结合地质资料、路堤高度等进行段落划分,以确定不同类型设计参数。

b)根据上部荷载计算所要求的复合地基承载力设计值及沉降要求。

c)根据初步拟定的桩长、桩径确定单桩极限承载力;根据桩身材料强度计算单桩极限承载力;二者取较小值为单桩承载力特征值。

d)计算复合地基的置换率,确定布桩方式、桩间距等参数。

e)进行复合地基加固区下卧层承载力验算。

f)复合地基沉降计算。

4.2 复合地基设计计算

依据上部荷载情况,复合地基承载力特征值。合理确定桩间距、桩长、置换率、桩土应力比等设计参数,达到最优化组合,既能充分发挥水泥土搅拌桩单桩承载力又能发挥桩间土的承载潜力,从而达到最经济合理的效果。软土路堤桩位采用等边三角形布置,相邻桩的间距不应大于4倍桩径,取桩间距选为1.3 m,桩径选为0.5 m,采用水泥掺入量15%,选用90 d桩身无侧限抗压强度2.5 MPa进行初步计算,水泥土搅拌桩单桩竖向承载力特征值R。

式中:fcu为90 d龄期时搅拌桩的单轴抗压强度,取2.5 MPa;η为桩身强度折减系数,采用湿法施工取0.25;Ap为桩体截面积,取0.196 m2。

另一方面,水泥搅拌桩由侧阻力和端阻力提供单桩承载力Ra2,端阻力作为安全储备,仅考虑侧摩阻力所提供的单桩承载力为:

式中:μp为桩的周长,取1.57 m;qsi为桩周土侧阻力特征值,取15 kPa;lpi为桩周范围内土的厚度,取10 m;ap为桩端端阻力发挥系数,取0;qp为未修正的桩端地基土承载力特征值,取100 kPa。

由于Ra1<Ra2,取较小值作为单桩容许承载力,即取Ra1=122.5 kN[2]。复合地基承载力:

式中:λ为单桩承载力发挥系数;Ra为单桩竖向承载力特征值;AP为桩的截面积;β为桩间土承载力系数;m为面积置换率;fsk为处理后桩间土承载力特征值。

在桩长一定的情况下,复合地基承载力取决于置换率的大小,在满足承载力要求的前提下,应变化置换率的大小,使之适应沉降平稳过渡的要求。

4.3 下卧层承载力校核

对于复合地基而言,当桩端下卧层土体为软土时,应对下卧层土体进行承载力校核。该工程中淤地坝淤积厚度在10 m左右,当相对硬层埋藏深度不大时,桩应打到相对硬层,桩端下卧层土体为可塑粉质黏土,其承载力高达180 kPa。经过计算检验,搅拌桩复合地基地面处的地基承载力满足设计要求。

4.4 沉降校核

目前,水泥搅拌桩复合地基的沉降计算方法有许多种,有常规法、简化法、修正手册法、荷载传递法等,施工实践证明,修正手册法与实测值较为接近,本设计中的沉降计算采用修正手册法(曾国熙等,1988)[3]。

复合地基的总沉降s分为桩群压缩变形s1和桩端下卧层的沉降变形s2,s=s1+s2.

桩群体压缩变形s1

式中:p为桩群体表面处平均压力,kPa;p0为桩端处土体的平均附加压力,kPa;Esp为桩群体的复合变形模量,kPa。

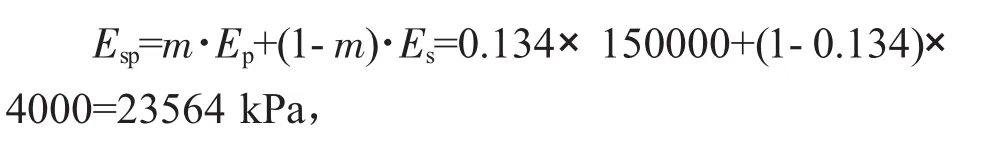

复合地基压缩模量

式中:Ep为搅拌桩桩体的压缩模量;Es为桩间土的变形模量。

对于龄期为90 d的搅拌桩,可取Ep=100×1.5×1 000=1.5×105kPa;根据地质报告,土体的变形模量可取Es=4.0×103kPa;因此,Esp=2.4×103,将所计算的各参数,带入式中,求得桩体压缩变形s1=60.7 mm。

按分层总和法计算桩端下卧层的沉降变形s2,在计算下卧层沉降量s2时,作用在下卧层上的荷载是比较难以精确计算的,本次设计采用压力扩散法进行计算[4]。

经计算分析,主固结沉降量sc=21.6 cm.

4.5 工后沉降ss

相对于路堤总沉降来说,工后沉降是我们更关心的问题。工后沉降是指路面铺筑完成后15年(沥青路面)内的残余沉降。两处不一致的工后沉降差为差异沉降,工后差异沉降造成路面不平整、破坏、路面排水及行车造成不良影响。严重影响行车舒适程度,减小了行车速度和高速通行能力,严重影响了公路的社会和经济效益。结合交通部第二公路勘察设计院按不同填土高度采用不同的沉降系数[5],填土高度大于5.5 m时,沉降系数ms=1.3,所以工后沉降ss=1.3×21.6-21.6=6.5 cm,满足规范高速公路、一级公路一般路段工后沉降不大于0.3 m的规定[6]。因此采用水泥搅拌桩处理方案设计合理。

4.6 工程实测效果分析

在搅拌桩施工完成后,为了检验设计方案的可行性及施工质量,按规范要求进行了钻取芯样法、无侧限抗压强度试验以及现场静荷载试验。根据现场水泥土搅拌桩施工龄期、数量等,在施工现场随机选取6个测点,其中单桩静载荷试验点3处,复合地基静载试验点3处。测得竖向增强体承载力特征值为350 kPa,复合地基承载力特征值为150 kPa。通过现场钻取芯样法、无侧限抗压强度试验检验了设计时所选用的侧阻力和桩长、桩体强度等参数的准确性;现场静载试验验证了桩体置换率、桩间土发挥系数、复合地基承载力等的准确性;在土中埋设分层沉降仪测得路基总沉降为48 mm,与计算值较吻合。以上现场试验实测数值均能达到设计值。

5 结语

本文结合国道209改线工程项目淤地坝软土地基处治,对淤地坝软土路堤失稳和变形的主要原因进行分析,详细阐述了淤地坝软土地基处治设计关键内容。结合具体工程案例,对水泥搅拌桩复合地基的承载力与沉降进行计算。通过对施工后加固效果检测,验证各项参数指标均满足设计要求,工程效果良好。另外,水泥搅拌桩与其他复合地基方案比较,每延米水泥搅拌桩的单价较低;既可满足工程效果又节省工程造价。水泥搅拌桩复合地基处理黄土地区淤地坝深厚软土地基具有较强的竞争力和应用前景,可为以后黄土地区淤地坝软土地基处治提供借鉴。