某枢纽工程坝址右岸高陡边坡稳定分析与处理措施

卢 敏

(江西省水利水电建设有限公司,南昌 330200)

1 工程概况

某水利枢纽工程坝型为砂砾石面板堆石坝,最大坝高达164.3 m,设计总库容22.51×108m3,控制灌溉面积28.5×104hm2,电站装机容量730 MW,设计年发电量23.32×108kW·h,属大(Ⅰ)型Ⅰ等工程[1]。枢纽工程由拦河坝、1#、2#表孔溢洪洞、中孔泄洪洞、深孔泄洪洞、发电引水系统、电站厂房、生态基流引水洞及其厂房等主要建筑物组成。在勘察研究过程可知,坝址右岸边坡高达566 m,基岩裸露,坝顶高程以上边坡接近直立。由于坝顶以上边坡人员无法到达,采用三维激光扫描成像技术,并结合已有坝区平硐及现有地质资料分析,右岸边坡存在6处局部可能产生小规模变形失稳的区域,对工程的施工及运行安全有一定影响。建议采用主被动防护网,其技术可行,也能预防施工期危岩的影响[2]。

为进一步查明右岸高边坡稳定性,2010-2011年修筑完成了右岸高边坡上山道路,完成了2 140、2 080和1 935 m高程3层勘探平硐,对右岸高边坡进行了坡面地质编录、结构面调查、统测及统计等工作。通过以上工作,查明了边坡岩体结构面分布,利用已有岩石(体)试验成果结合经验类比,提出了高边坡主要破坏形式和加固措施的建议[2]。

2 工程地质及水文地质

2.1 右岸高边坡基本地质条件

坝址区位于中山峡谷区,右岸高边坡位于3#和5#冲沟之间的基岩山梁,梁顶山峰高程2 530~2 720 m,当水库正常蓄水位1 820 m时,山梁顺河向宽度1 100~2 100 m,边坡走向近EW,整体成台阶状,陡缓交替,上游侧为一陡壁,坡度>80°。在坝体范围内,F9断层以上自然坡度为75°~80°,局部近直立55°~80°,靠近坝轴线上游侧发育有一条基岩沟槽,沟槽深度5~15 m,沟壁较陡,坡度大于60°,山坡上分布有崩塌堆积物形成的倒石堆,可推知崩塌灾害发生。

右岸高边坡基岩裸露,地下水主要为基岩裂隙水,赋存于基岩裂隙及断层带内,沿裂隙网络及断层带运移,无统一的水面。右岸高边坡临河岸坡未见泉水分布;在下游与3#冲沟交汇处坡脚有泉点出露,高程1 696 m,略高于河水位,水量微小并随季节或降水变化,基岩裂隙水主要受大气降水的补给,总体向河谷排泄。

2.2 岩性及物理力学特性

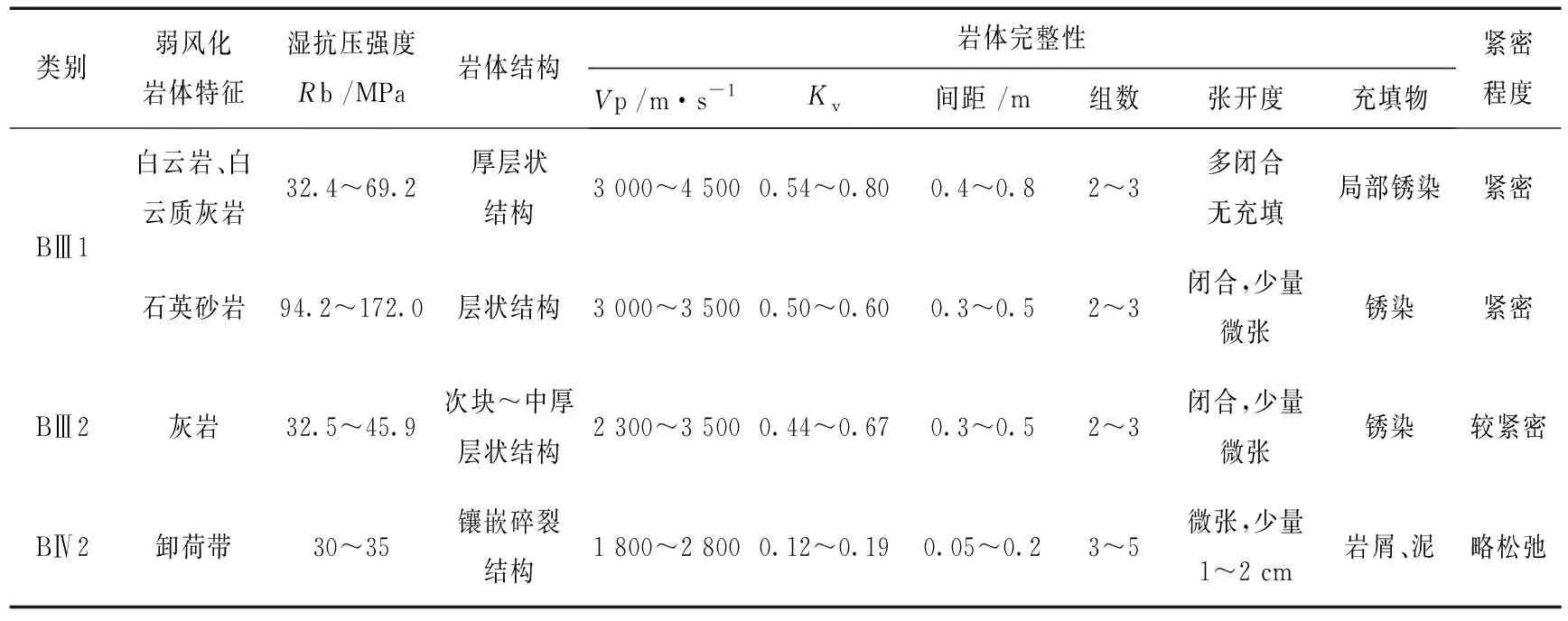

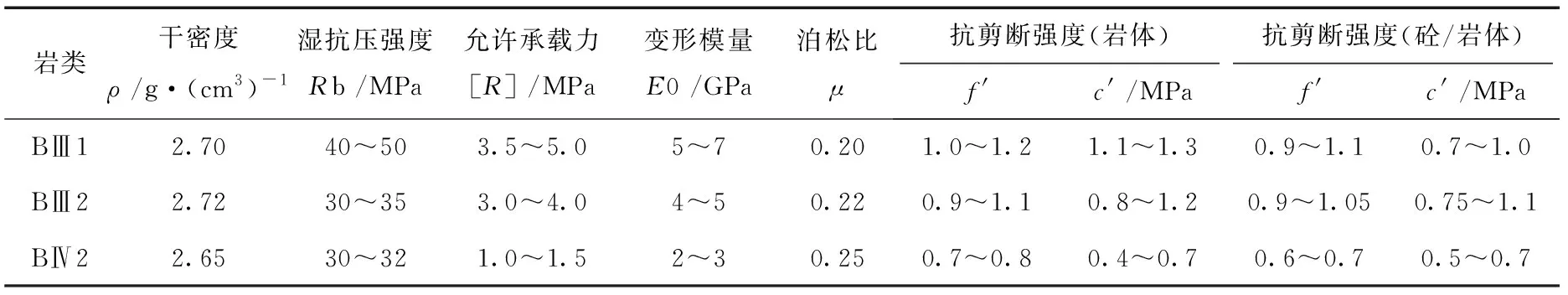

高边坡基岩岩性为中石炭统阿孜干组C2a的薄层灰岩、巨厚层白云质灰岩、泥灰岩、石英砂岩为主。据试验成果,白云质灰岩单轴饱和抗压强度32.4~69.2 MPa 之间,平均值49.4 MP,软化系数0.39~0.80之间,平均值0.59,属中硬岩,干密度 2.67~2.79 g/cm3,孔隙率0.37%~0.74%,弱~微风化岩体纵波速度3 500~6 700 m/s;灰岩单轴饱和抗压强度30.5~45.9 MPa之间,平均值36.5 MP,属中硬岩,软化系数 0.40~0.85之间,平均值0.65,干密度2.67~2.71 g/cm3,孔隙率0.37%~1.1%,弱~微风化岩体纵波速度3 000~5 800 m/s。高边坡各类岩体物理力学地质建议值见表1及表2[3]。

表1 高边坡岩体质量分类表

表2 岩体物理力学参数建议值表

2.3 构造条件

岩层产状在F9断层以下为340°~355°SW∠58°,以上为300°~330°SW∠44°~51°。右岸坡岩层倾向上游偏坡里,为横向逆向坡。

2.3.1 断 层

右岸坡分布规模较大的F9断层,断层斜切右岸边坡,出露长度约650 m,两盘岩层主要为灰岩和白云质灰岩,断层产状310°SW∠30°~35°,倾向岸内,破碎带宽2.0~8.0 m,影响带宽40 m左右[4],断层带主要由碎裂岩夹糜棱岩和断层泥组成,其中糜棱岩厚度1.0~2.5 m。

2.3.2 边坡岩体结构面

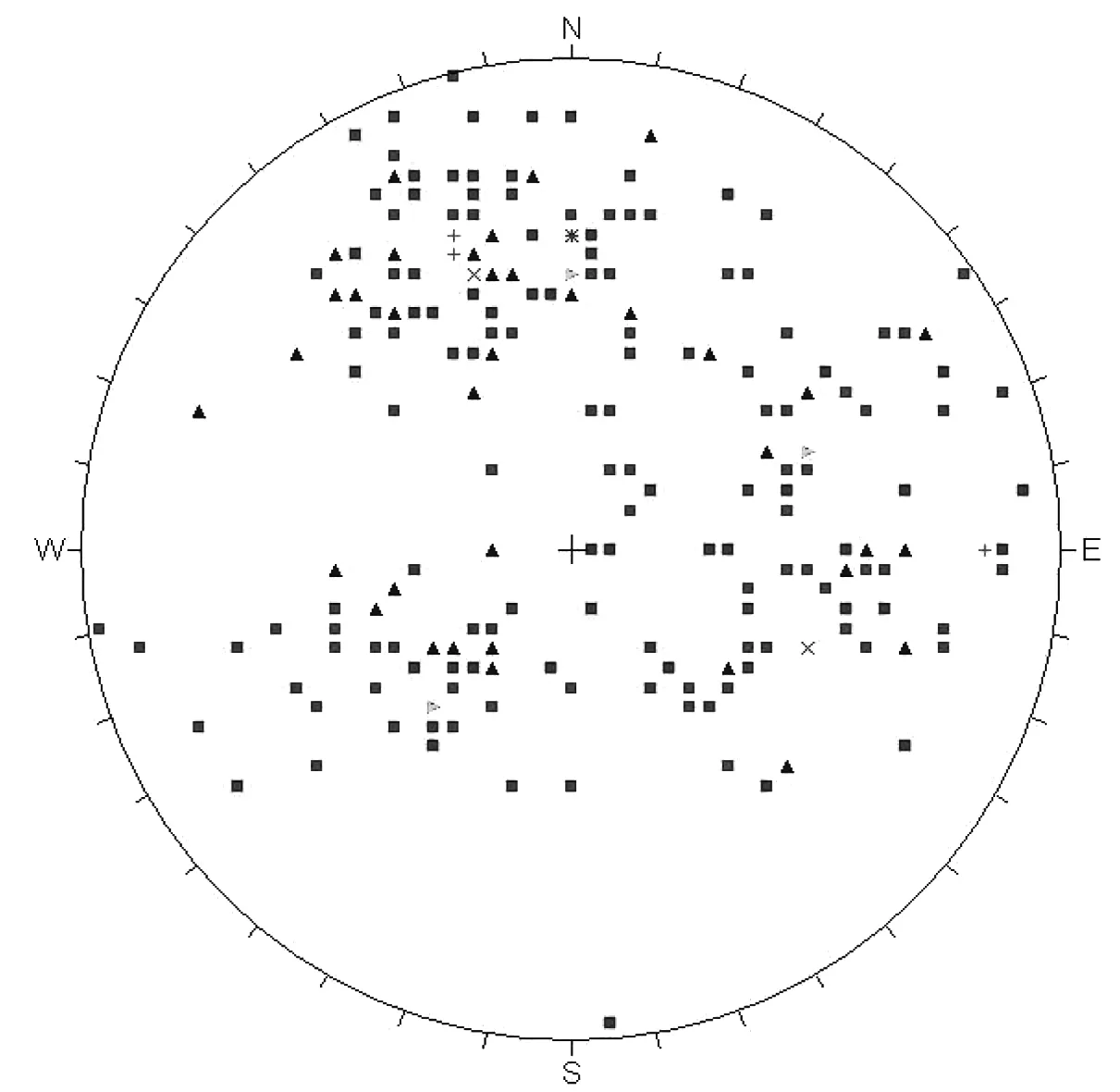

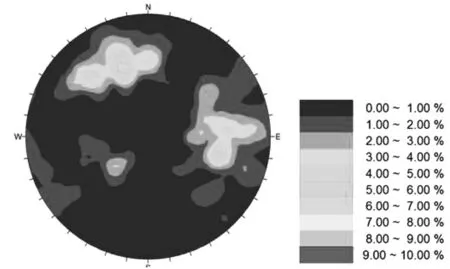

根据边坡大量结构面统测结果所制极点图(图1)及等密度云图(图2),主要发育 3 组结构面(表3):①倾向 NW 的卸荷裂隙,倾角均值为68°;②倾向 SW 的岩层层面,倾角均值为42°;③与岸坡大角度相交的倾向E/SE的结构面,倾角均值为66°。

图1 岩体随机结构面极点图(上半球投影)

图2 岩体随机结构面分布等密度云图(上半球投影)

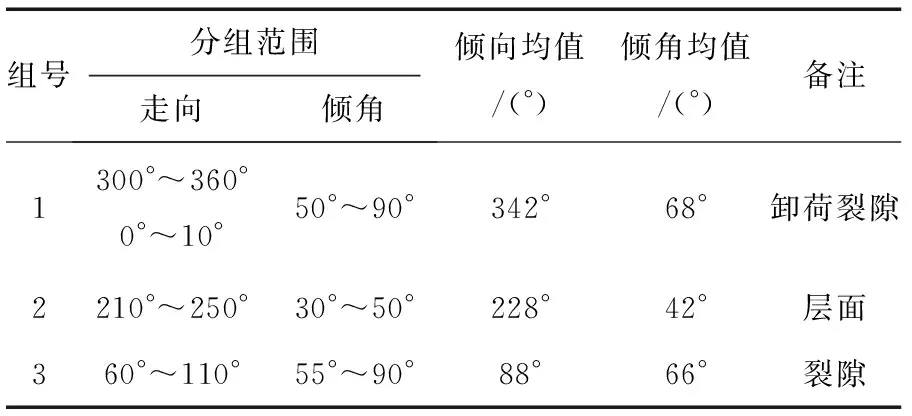

表3 坝体右岸高边坡结构面分组汇总表

3 高边坡整体稳定性分析

3.1 高边坡主要变形破坏模式

右岸边坡为岩层倾向上游横向逆向坡,岩层及主要断层均倾向坡里或倾向上游偏坡里(图3),岩体坚硬完整,地质测绘及平硐揭露均未发现倾坡外的大规模不利结构面分布,边坡体主要由II、Ⅲ两类岩体组成,经地表及平硐探测调查,未发现明显变形现象,在天然状态下,边坡整体稳定性较好,边坡不存在失稳问题。

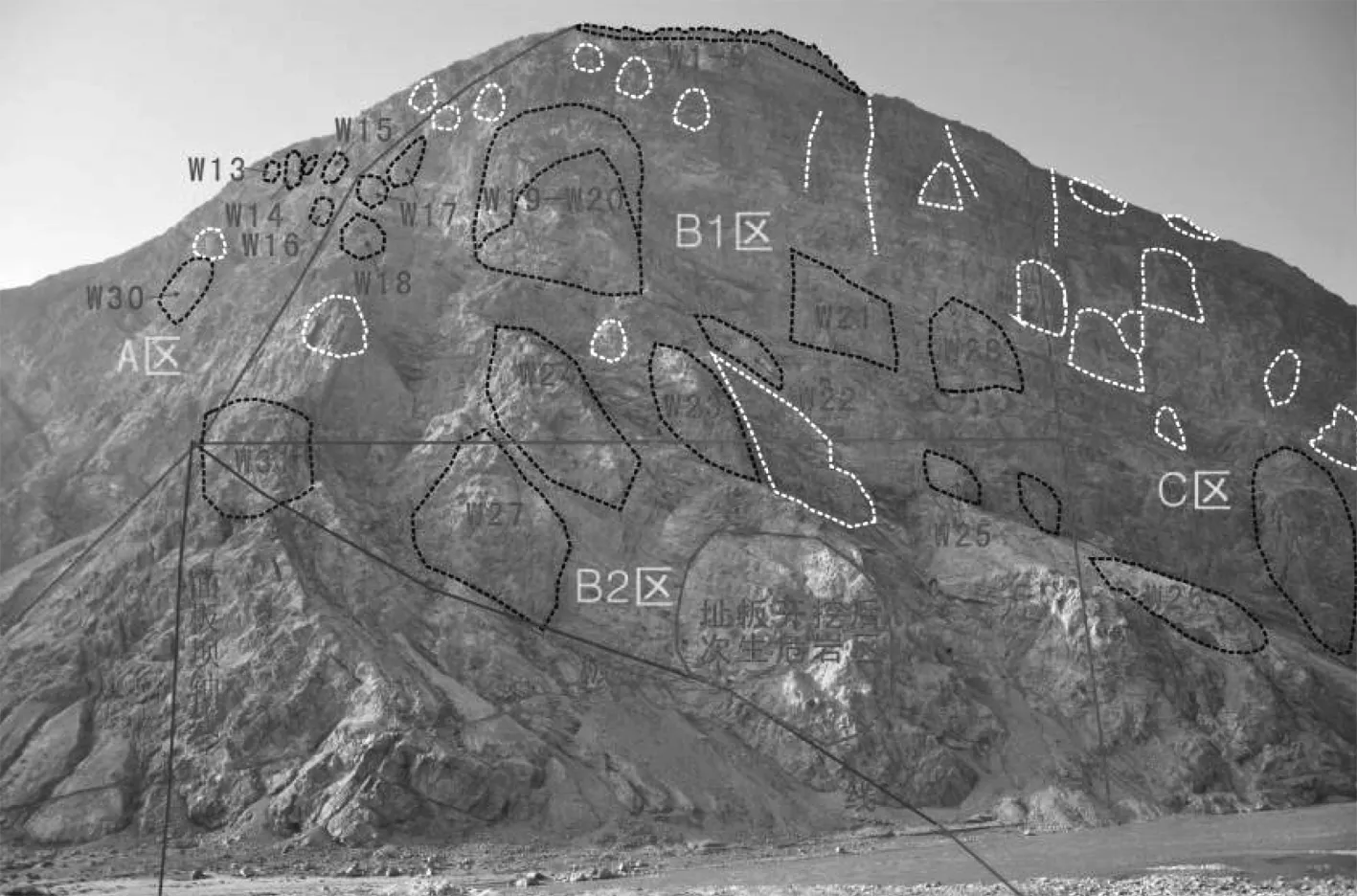

图3 右岸高边坡危岩体分布位置

危岩体分布及组合关系:据地表测绘及平硐揭露,右岸边坡在F9断层以下卸荷裂隙带水平深度为5~8 m;F9断层以上卸荷裂隙带水平深度为14~17 m,最大深度为26 m(PD20),裂隙面多张开,最大张开宽度10 cm。右岸高边坡浅表岩体卸荷松弛较明显,天然状态下有小规模的崩塌、滑落现象,主要为卸荷裂隙与层面组合构成。其中,层面和卸荷裂隙发育密度较大,为边坡主要控制结构面,易形成崩塌源或滑落源(危岩体)。根据坡表及平硐的变形破坏迹象的调查,右岸高边坡共确定有31处边坡危岩体(图3),估算总方量约为74.6×104m3。结合边坡岩体结构类型的分析,高边坡主要变形破坏模式为松弛张裂-崩塌和不稳定楔形体-拉裂-崩塌为主。

1) 松弛张裂-崩塌。边坡的侧向应力削弱后出现卸荷回弹而在坡体出现张裂隙的现象成为松弛张裂,在边坡形成松弛张裂带(图4)。最终导致边坡产生崩塌。

2) 楔形体-拉裂-崩塌。在枢纽右岸边坡表部裂隙与岩体层面构成不利组合,形成规模较小的楔形块体。自然斜坡的陡壁上和沟槽附近可见原楔形滑体空腔和楔形块体(图5)。这种变形模式在此区内主要以崩塌或坠石为主要破坏方式[5]。

图4 右岸高边坡F9以上浅表岩体处松弛张裂

图5 坝轴线上游侧1 880 m高程附近楔形块体

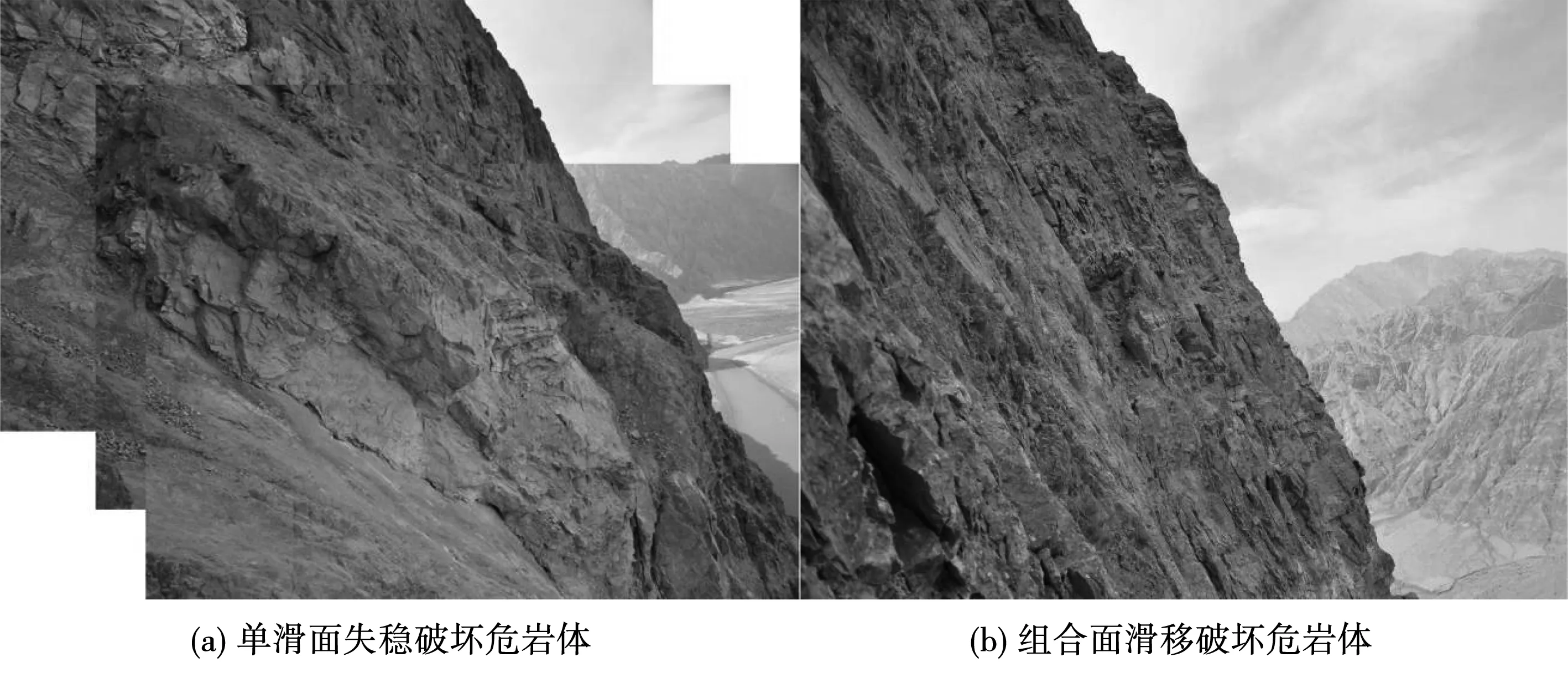

3) 滑移破坏。单滑面失稳破坏:这种破坏模式主要是以卸荷裂隙为滑面,危岩体两侧为边坡岩体崩塌或冲蚀形成的临空面组成的潜在不稳定块体,见图6(a)。组合面滑移破坏:主要由倾坡外的裂隙与倾向SW的中缓倾角的层面组合,形成底滑面,两侧临空形成较大的潜在不稳定块体。如在右岸高边坡中方量最大的 W19,见图6(b)。

图6 滑移破坏危岩体结构形式

3.2 F9断层对高边坡稳定的影响

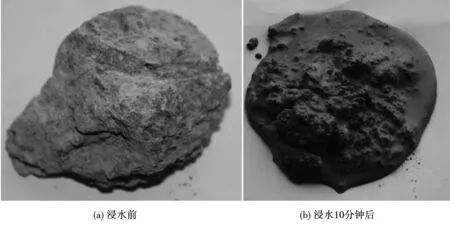

F9断层在地表出露650 m左右,破碎带宽2.0~8.0 m,影响带宽40 m左右,断层带主要由碎裂岩夹糜棱岩和断层泥组成,其中糜棱岩厚度1.0~2.5 m,见图7(a)。

水库运行后,F9断层带大部分浸泡于水下,由于断层糜棱岩具遇水软化现象,见图7(b),因此F9断层带对高边坡稳定性有一定影响。库水作用下,F9断层糜棱岩带软化或掏蚀,会使上部岩体失去支撑,进一步卸荷而产生崩塌失稳。

图7 F9断层糜棱岩试样浸水试验

3.3 高边坡稳定分析

根据右岸高边坡现有地质资料和现场工作资料,结合分析计算,右岸边坡稳定性分析如下:

1) 右岸高边坡主要发育NW300°~NE10°60°~80° (卸荷裂隙)、SW230°30°~50°(层面)与50°~110°50°~70°等3组结构面。这些结构面与边坡面相互切割,在边坡表面形成诸多体积大小不等的潜在不稳定块体,为边坡表层危岩体的主要破坏模式。

2) 右岸岩体中构造发育,岩体结构复杂,但控制性结构面反倾坡内或与坡面大角度斜交,边坡整体稳定性较好,二维极限平衡分析成果初步显示,现有面板坝和心墙坝方案右岸边坡在开挖、筑坝等条件下整体稳定安全系数满足规范要求。在面板坝的趾板边坡开挖、筑坝、蓄水等工况下有限元分析成果揭示,塑性区一般分布在断层在坡面出露处和开挖面附近,范围较小,无明显塑性贯通区,边坡整体稳定性较好。施工中应注意开挖范围内的浅表层支护,特别是断层在开挖面出露位置附近岩体的支护。

3) F9断层从上游斜穿整个右岸边坡,倾向坡内,核部的糜棱岩最宽处超过2 m,风化性强,遇水软化,强度丧失较快。另外断层影响带也较宽,平均达20 m以上。对其饱水前后的物理力学性质的变化可知,断层饱水后会降低边坡整体稳定性,需要根据工程实际对断层进行加固处理。

4) 实测得到的31个危岩体中,由于W19、W21、W23、W24、W25以及W27危岩体所处的位置较为重要,其稳定与否对工程设计有重要的影响,在本阶段工作中对这些危岩体中结构面产状及强度参数等不同组合进行了敏感性分析。通过分析可知,大部分危岩体整体稳定性较好,但其表层的岩块崩滑是在工程施工与运行期间需要注意的问题。W19规模较大,其位置也比较重要,在暴雨及地震工况下,危岩体安全系数较低,需要针对其具体情况进行支护处理。

5) 在对右岸高边坡进行的整体稳定分析以及危岩体稳定分析基础上,提出ARTS水利枢纽右岸高边坡支护措施,其中F9断层为右岸边坡的重点处理对象。在参考国内外相似工程处理的基础上,提出对断层核部进行封闭置换、断层影响带特殊灌浆处理以及边坡适当位置进行预应力锚索锚固的边坡综合治理措施。另外,对于个别危岩体,在整体加固后安全系数仍然较低的情况下,根据具体情况进行补强加固处理。另外,通过数值模拟分析,对提出的边坡综合加固效果进行评价可知,边坡加固后,边坡稳定性得到很大的改善,特别是F9断层出露位置的塑性屈服区有改善作用,使边坡整体塑性屈服区体积减少10%左右。

3.4 边坡加固处理建议

右岸边坡高陡,为横向谷坡,宏观地质调查整体稳定,但坡表部危岩体数量多,且难以完全查明,对工程的施工及运行安全有一定影响,且危岩体均处于悬(陡)崖上,处理难度大。针对本边坡特点,结合国内同等边坡处理经验,主要有以下处理措施[6]:

1) A区内的W11、W12、W13及W30危岩体不进行清除,采用锚杆支护、坡下建挡墙及被动防护网的处理措施,对滚落的危岩体进行减力阻挡。

2) B1区危岩体对于高高程顶部的W1~W9危岩体,以及边坡中部的W18危岩体,其破坏模式主要为危岩、孤石垮落为主,采取清除后锚杆支护处理。对于中下部的危岩体W19(W20)、W21、W22、W23、W24、W25以及W27危岩体,其破坏模式主要是以结构面相互切割形成的块体破坏模式为主,清除表面危岩孤石后,采用系统锚喷支护以及锚索结合框格梁进行支护。W19、W20不稳定体进行表层清理后,采用100T级、长35和40 m的预应力锚索间错布置,进行锚固处理,锚索间距5×5 m,布置锚索约550束。

3) 高边坡喷锚支护、被动防护网防护措施。高边坡1 820~2 230 m高程范围内进行喷锚支护,范围为坝轴线至上游延伸200 m,边坡喷护范围内设置排水孔,深入基岩3 m,孔径100 mm,仰角15°,深入基岩3 m,间排距4 m,与锚索及锚杆错开,梅花型布置。右岸高边坡处设置被动防护网。被动防护网高度4 m。钢绳网采用坚固而双面抗错动的钢丝绳卡扣编织而成的菱形网。

4) 右岸高边坡F9断层带加固处理方案。①锚索布置:在右岸高边坡高程约1 860~1 910 m处,布置2 000 kN的有黏结预应力锚索,锚索间排距为5 m×5 m,锚索长度为30~35 m间错布置,下俯15°。②断层封闭:右岸高边坡河床趾板上游出露的F9断层长度200 m范围,采用混凝土塞封闭处理,破碎带范围内进行固结灌浆处理,灌浆深度10 m。③破碎带灌浆质量检查[7]:采用弹性波测试的方法进行检查,测试的波速提高15%以上。

4 结论及建议

本文对右岸高边坡进行的整体稳定分析以及危岩体稳定分析基础上,提出水利枢纽右岸高边坡支护措施,其中F9断层为右岸边坡的重点处理对象。在参考国内外相似工程处理的基础上,提出对断层核部进行封闭置换、断层影响带特殊灌浆处理以及边坡适当位置进行预应力锚索锚固的边坡综合治理措施。另外,对于个别危岩体,在整体加固后安全系数仍然较低的情况下,根据具体情况进行补强加固处理。工程边坡加固后,边坡稳定性得到很大的改善,特别是F9断层出露位置的塑性屈服区有改善作用,使边坡整体塑性屈服区体积减少10%左右。