CT、MRI在骨巨细胞瘤诊断中的应用价值

曹剑仓

(甘肃省中医院,甘肃 兰州 730050)

骨巨细胞瘤(bone giant cell tumors GCTB)是一种特殊类型的交界性骨肿瘤,约占原发性骨肿瘤的5%[1]。其组织学特征是存在较多肿瘤性卵圆形单核细胞和散在的一致性分布的巨大破骨细胞样巨细胞构成。大多恶性骨巨细胞瘤属于继发性的,与既往放疗史有关[2]。多见于30~40岁女性,病变常起源于骨骺,通常到达骨关节面,以远端长骨多见,尤其股骨远端。临床首选的治疗方案是手术治疗,但目前较多研究发现病理学的分级并不是唯一指导骨巨细胞瘤的治疗及判断预后的线索[3]。因此影像学检查对骨巨细胞瘤的诊断、临床治疗有很重要的意义。该研究选取甘肃省中医院经病理证实骨巨细胞瘤患者49例,现将骨巨细胞瘤的影像学特征总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集自2019年1月~2019年12月就诊于甘肃省中医院的49例骨巨细胞瘤患者,男性23例,女性26例,年龄在20~72岁,平均年龄38.62±16.55岁。所有接受研究者均行CT、MRI检查,其中发生于股骨21例,胫骨7例,椎体4例,骶骨3例,桡骨2例,尺骨4例,腕关节2例,肱骨3例,踝关节2例。

1.2 研究方法

1.2.1 CT检查

使用采用飞利浦Brilliance64层128排螺旋CT机。体位:仰卧位。扫描范围:患者的受检部位及周围临近关节,若患者的受检部位存在巨大肿块,要扩大整个扫描范围,将肿块纳入扫描范围。分别进行冠状位,矢状位以及横断位图像重建,用对比剂300mgI/mL碘海醇进行增强扫描。扫描参数:电压120kV,电流280mA,重建层厚1mm,螺距0.85,间隔5mm。

1.2.2 MRI检查

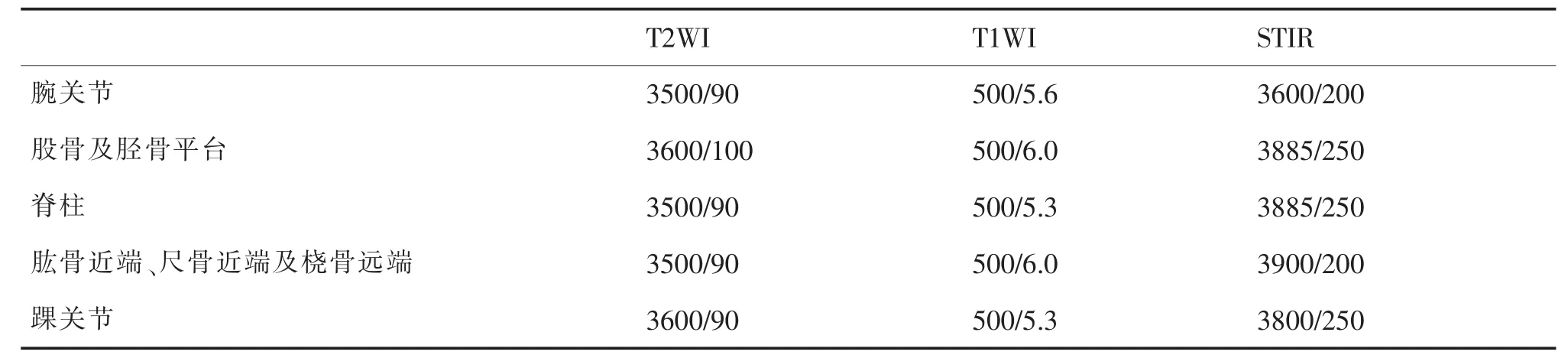

采用GESignaHD-xt3.0超导MR扫描仪,腕关节扫描使用腕部8通道专用线圈,股骨及胫骨扫描使用软体线圈,脊柱扫描使用脊柱8通道体部高分辨线圈,桡骨、尺骨及肱骨扫描使用上肢专用线圈,踝关节扫描使用踝关节专用8通道线圈,选择不同扫描序列参数(见表1),对患者的病灶部位分别进行平行扫描,在患者的冠状位,矢状位以及横断位进行增强扫描,应用对比剂钆双胺增强扫描,对比剂剂量:0.01mmol/kg,层厚:4mm,间隔:1mm。

1.3 统计学方法

计量资料采用t检验,计数资料采用卡方检验。应用SPSS19.0软件进行统计学分析,以P<0.05认为组间差异有统计学意义。

表1 MRI扫描不同扫描参数的TR/TE值

2 结果

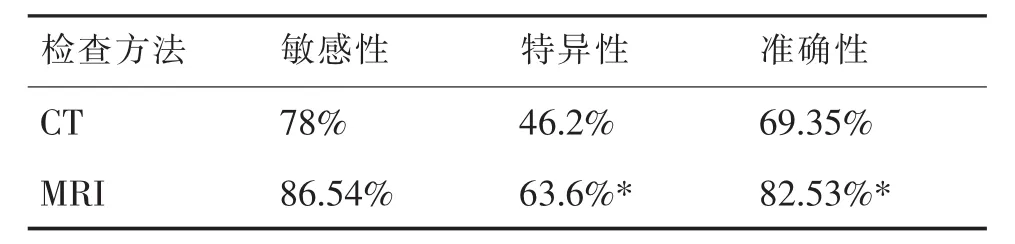

2.1 CT与MRI两种影像学方法对比(表2)

表2 CT、MRI诊断价值比较

2.2 CT、MRI影像学特征

2.2.1 CT表现

1例发生于股骨下端的骨巨细胞瘤病灶范围最大,范围约 12.cm1×11.6cm×10.8cm,发生于关节面附近,近软骨下骨及骨突部,呈偏心性、溶骨性骨质破坏,呈膨胀性改变;邻近骨皮质变薄,局部不连续,呈筛孔样改变,内见假性骨小梁形成;周围见软组织肿块影。增强后病灶内呈不均匀强化,周围见不连续骨膜反应。发生在桡骨远端、肱骨近端、尺骨近端、胫骨平台33例病人表现类似,起源于骨端,表现为偏心性、膨胀性生长,溶骨性骨质破坏,内呈软组织密度影,平均CT值约42.12±8.13HU。其中4例可以看到假性骨小梁,皮质变薄的范围也有差异,3例病灶内出现了分层样改变,13例病灶边缘见硬化边。32例病灶边界清,周围软组织反应不明显。4例发生于椎体者,椎体及部分附件区骨质破坏,均侵犯硬膜囊、椎管及双侧侧隐窝,并且1例病灶内密度不均匀,呈分层样改变。

2.2.2 MRI表现

发生于股骨远端的6例病灶,均呈溶骨性破坏,骨皮质信号中断,8例形成骨包壳,包壳局部连续性中断,病灶突破外侧骨质向软组织生长,周围软组织及韧带受压推移,病灶在T1WI序列上肿瘤呈中等信号或低信号,信号不均匀,T2WI序列呈不均匀高信号,STIR序列上呈不均匀高信号。35例病灶行对比增强均呈不均匀环形及斑片状强化。发生于四肢的45例中,其中8例病灶在T2WI出现液-液平面,提示肿瘤继发动脉瘤样骨囊肿。有6例病灶周围软组织反应明显,增强后软组织呈不均匀明显强化。5例病灶在T2WI加权图像上区域性高信号,提示存在亚急性出血。4例T2WI序列上病灶内部呈极低信号,提示存在慢性复发性出血引起的含铁血黄素沉积[4]。当在MRI图像上出现病灶边缘不完整、局部皮质突破和或软组织肿块及明显的实性成分时,一般提示肿瘤的侵袭性更强,肿瘤往往偏向于恶性。

3 讨论

3.1 病理特点

骨巨细胞瘤虽属于交界性肿瘤,但其对周围组织仍有侵袭性,且有复发的危险,随着潜伏期延长,若发生转移,常见于肺转移,预后极差[5]。以组织学角度,骨巨细胞瘤主要由单核肿瘤细胞、单核组织细胞和破骨细胞样多核巨细胞三种细胞构成。端粒联合是最常见的染色体异常。本研究收录患者均无遗传史。有研究表明,真正的肿瘤细胞是指具有成骨前体细胞表型的单核细胞,而单核组织细胞和破骨样多核巨细胞均属于非肿瘤细胞[6]。骨巨细胞瘤起源于干骺端,延至骨骺,可达骨性关节面下,骨骺受累范围与肿瘤大小及发病时间有一定联系。50%~65%常累及膝关节,本研究中21例股骨处病灶,均行广泛病灶切除术联合膝关节成形术。

3.2 影像学特点

骨巨细胞瘤的临床症状不够典型,大多以疼痛、肿胀就诊,有时会出现邻近关节活动范围的受限。影像学检查常常以平片检查作为首诊,但该检查不能清晰地显示病灶的内部结构,空间分辨率差,且不能区分病变程度,误诊率和漏诊率极高。CT对骨皮质连续性、周围软组织情况及钙化显示明显优于X线,并且CT对骨皮质受侵的程度、类型及范围上具有很好的显示,在一定程度上可以从分子影像学角度分析病灶的活跃性。若病灶处的骨皮质发生浸润、不连续、破坏,存在骨膜反应时,这提示病灶具有侵袭性风险或恶性的象征。增强CT对病灶的内部血供情况及软组织侵犯程度可提供诊断价值。结合临床体征、CT表现及病理结果,骨巨细胞瘤的诊断率可明显提高。

本研究中CT对骨巨细胞瘤的诊断率约69.35%,其中1例发生于股骨上端占位并病理性骨折,CT误诊为纤维源性肿瘤,该病例在CT表现股骨上端骨皮质变薄,骨质膨胀性改变,骨皮质完整,髓腔可见软组织密度影,CT值约42-52HU,未见明显硬化边,局部向邻近软组织内突出,髋关系如常。分析该病例,其发生位置位于髓腔,病灶膨胀不明显,骨质完整,且主要以软组织肿块为主,所以误诊为纤维源性肿瘤。

MRI在T1WI呈不均匀低-中等信号,T2WI序列呈不均匀高信号,STIR序列上呈不均匀高信号,呈不均匀强化。本研究MRI对骨巨细胞瘤诊断率高于CT检查,但仍存在误诊病例。其中1例发生于股骨上端占位,MRI误诊为骨纤维异常增殖症。该病例表现为右侧股骨颈、大小转子及转子间嵴股骨上端见团块状混杂占位,大小约6.8cm×4.7cm×5.5cm,呈稍长T1稍长T2信号,内见多发斑片状长T1长T2信号影,T2WI内见更低信号影,STIR序列呈混杂不均匀信号影,形态不规则,病灶呈膨胀性生长,局部骨皮质变薄并连续性中断,病灶周围软组织轻度渗出。分析该病例误诊原因,主要因为病灶内合并陈旧性出血,导致T1WI及T2WI信号较低。

MRI和CT都能显示骨巨细胞瘤的内在的结构,CT对病灶边缘的硬化、骨皮质破坏及钙化方面的显示优于MRI,但是MRI的软组织分辨率高,对周围的软组织及髓腔受侵的范围能更好的显示。并且MRI肿瘤内实性成分显示及其强化的程度方面明显优于CT,此外年龄及性别对肿瘤的临床诊断也有一定的参考作用。

3.3 鉴别诊断

骨巨细胞瘤多与动脉瘤样骨囊肿、脊索瘤相鉴别。动脉瘤样骨囊肿常发生于长骨的干骺端,以股骨、胫骨、肱骨最常见,63%病例的硬化边可显示,无明显膨胀性生长,可以产生各种形式的骨膜反应。病灶发生在椎体等扁骨时,两者需要相鉴别。大多动脉瘤样骨囊肿以液囊及液-液平面为其特征,CT可以显示残寸的骨嵴及钙化,病灶可同时累及邻近椎体及椎间盘,增强扫描时其强化程度也较高。当骨巨细胞瘤继发动脉瘤样骨囊肿时,为提高诊断正确性应将MRI与CT结合分析,并且二者对肿瘤的生物活跃程度能做出较好的判断。若病灶发生在骶椎时,应将骨巨细胞瘤与脊索瘤相鉴别。脊索瘤常见于上骶椎的中心部位,呈溶骨性骨质破坏,骨膜反应少见,内可见散在钙化,病灶内还可见到软组织肿块影,骨巨细胞瘤也发生在上部椎体,但呈偏心性、膨胀性、溶骨性骨质破坏,局部骨皮质可呈筛孔样改变,而周围的软组织少见,边缘可见硬化,增强后病灶一般呈中等度强化。

本研究中有5例属于骨巨细胞瘤继发动脉瘤样骨囊肿,既往研究表明约50%动脉瘤样骨囊肿继发于其他疾病,而骨巨细胞瘤则是其常见的疾病之一[7],同时14%骨巨细胞瘤会合并动脉瘤样骨囊肿。临床上两个疾病常常存在混淆。单纯性骨巨细胞瘤往往不侵犯骨骺板,且内部多以实性成分为主。而在合并动脉瘤样骨囊肿时,MRI图像能清晰的显示多发液-液平面,多以囊性为主,呈多房改变。骨巨细胞瘤在MRI图像上的表现缺乏特征性,但在毗邻关系、有无骨膜改变、关节腔有无积液、周围软组织有无水肿情况等方面显像清晰,对病灶侵蚀性的判断有参考价值。

本研究中4例病灶发生于椎体,MRI对椎间盘、脊髓及椎旁的软组织的显示情况明显优于CT,并且在显示液-液平时MRI显示的更加清晰。本研究纳入病例较少,对骨巨细胞瘤的影像学特征分析也存在一定的不足。研究发现,继发动脉瘤样骨囊肿时影像学特点极具有特异性,且与病理结果一致,对于MRI征象与病理学分级之间的相关性值得进一步探究。

综上,临床表现、影像学检查及病理三者联合对骨巨细胞瘤做出更全面的判断,不仅为临床医生提供更多有价值信息,也将更有利于提高患者术后的生活质量水平。