转变教师教学方式 提升学生关键能力

陈安然

“关键能力”最早是由德国教育学家梅腾斯(Mertens)于1974年提出的一个与学生学习目标和动态过程相关的概念,意指“一些普遍的、可迁移的能力,是知识、技能、认知的综合表现”[1]。我国在2017年9月颁布的《关于深化教育体制机制改革的意见》中,明确指出要培养学生“支撑终身发展、适应时代要求的关键能力”,具体包括认知能力、合作能力、创新能力和职业能力[2]。2018年1月《普通高中语文课程标准(2017年版)》中将学科核心素养界定为“学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力”[3]。就语文学科而言,关键能力的很多相关议题仍处于探索状态,目前业界较为常用的是把关键能力暂时理解为语文核心素养的外显形态之一,即北京师范大学中国教育研究院提出的沟通(communication)、合作(collaboration)、创新(creativity)、批判思维(critical thinking)、文化理解与传承(cultural competency)这“5C”通用能力在语文学科内部的具象化体现。它是学生应该具备的、重要的语文学科能力。

在目标变革的形势下,传统的语文教学方式有积极意义但整体的应对显然存在问题。为此亟需语文教师切实转变教学方式,在关注语文基本知识的同时,更要深刻把握知识与能力的对接,把教学重心倾斜到学生学习中的个性化认知、情感感悟以及价值判断,发展学生自主探究与综合能力,从而培养起“支撑终身发展、适应时代要求的关键能力”。

笔者有幸以《林教头风雪山神庙》一课参加上海市教委携手沪上名校共同举办“转变教师教学方式,提升学生关键能力”的主题研讨活动。本文拟从试教到正式展示的变化过程谈谈对如何转变教学方式的几点认识,请同行指教。

一、初识:基于传统的教学设计和实践

《林教头风雪山神庙》(以下简称为《林教头》)选自《水浒传》第十回,是沪教版语文教材中高一上学期古典小说单元的一篇略读课文。小说阅读的重心在于人物形象鉴赏,三要素中情节是人物性格的发展史,环境是人物性格的成因。选文作为林冲性格转变的枢纽,是一篇分析人物形象塑造的经典课文;同时,学生以往对散文中的借景抒情接触较多,因此叙事性作品中景物描写“渲染气氛、烘托人物、推动情节”的作用可作为教学重点。基于此,笔者以“在情节梳理中分析林冲性格的发展变化及其成因,赏析‘风雪等环境描写的作用”为教学目标,并由此展开教学设计。首先,简要呈现第一次试教课的主要教学过程。

(一)一个汉字、激疑导入

引入林冲之“冲”,其繁体字“沖”在古汉语中同时有两个义项:

①水流涌动——冲刷、中空、冲空——冲和、和顺

②水流涌动——冲击、冲撞——冲动

提问学生:好的小说人物名字经常暗含深意。林冲的“沖”到底作“冲撞冲动”还是“冲和和顺”解释?一开始亲历不平不敢吼的林教头,如何变成“该出手时就出手”的好汉豹子头?

(二)理清情节、探究性格

师生活动:学生梳理课文情节,找到支撑“冲”取何义项的依据(语言、动作、心理等描写),分析社会环境在林冲性格转变中的作用,教师总结。

明确:不同于以往接触的扁平人物,林冲这一圆形人物有“忍”有“狠”、由“忍”到“狠”的复杂性格,且在情节冲突中不断发展。进而探讨林冲在社会环境逼迫下,由安分守己到上山聚义的心理变化过程。

(三)分析环境、收束全文

师生活动:找出课文中关于“风雪”的描写并分类,思考其作用。

(四)作业设计

以“我看林冲”为题写一篇300字左右的评论文章。

课文题目中“风雪”二字可以用其它词语替换吗?说出你的理由。

这一教学设计直奔教学目标,突出教师主导,从设计到实践都行云流水,教师感觉良好。可是從学生和听课教师的反馈来看效果不甚理想:(1)学生是名篇的旁观者。教学环节紧扣教学目标与重难点,但教师一直牵着学生走,课堂气氛较沉闷。比如在导入阶段,引入“冲”字的义项分析看似有所创新,实际却落入“概念先行”误区,非此即彼的提问方式束缚了学生的自主探究阅读。(2)学生是问题的测试者。问题设计缺乏思维广度和扩散性,学生只是一个个问题的回答者。(3)学生、教师、名篇各立一边。师生之间是因为名篇的景物描写特点、人物刻画、矛盾冲突等而魂聚在一起,但在这样的课堂教学中很难实现。

上海市教委教研室语文教研员范飚老师在听课后指出:“这是一堂较好落实教学目标的家常课,但除最后十分钟外,没有紧扣‘转变教师教学方式 提升学生关键能力的活动主题,教学缺乏设计感和主问题串联,应在现有基础上再提升”。随后得出转变共识:其一,两个教学主环节正是基于小说三要素、按照情节、人物、主题、环境来设计的,但教学环节的安排缺乏一以贯之的主线,建议用主问题逻辑链串联教学设计;其二,梳理情节脉络是分析人物性格的必要铺垫,但现有思路不利于对重点高中学生的问题思维和探究能力的培养;其三,应聚集志趣,设置有代入感的问题来找准学生的兴趣点。如“那一夜,林冲还有没有其他选择”等;其四,是否能给予学生阅读方法论指导,贯彻“整本书阅读”理念。在这样的对教学方式的重新审视中,聚焦关键能力的修改立即开始了。

二、重构:基于转变的教学设计与实践

如何把共识变为教学实践?笔者认为,在核心素养的观照下,高中语文课程内容的建构仍离不开学科知识和基本技能,因此传统教学对读写能力的培养仍是需要延承的有益经验,但需要改变原有的组织取向,即从“学科知识”转换到“关键能力”。

经过思考,笔者认识到课内外打通、尊重学生主体性和原始阅读经验、重视学生“自主阅读”是很好的抓手。学生细读文本、从情节入手梳理内在细部关联,“必如此,而后读者之胸中有针有线,始信作者之腕下有经有纬”[4],让作者笔下的“经纬”化成学生成竹在胸的“针线”,真正的小说鉴赏教学就有可能发生,让学生“得法于课内,得益于课外”。

在重组《林教头风雪山神庙》教学内容进行教学设计时,笔者力求渗透认知心理学的广义知识观学理:基于陈述性知识、程序性知识、策略性知识的分类,知识的储存、提取和应用三位一体,知识、技能和策略交融统一。这样的知识才是“真知”,不仅包括了“知”,也包括用“知”来指导“行”。[5]唯有借助这样的真实性学习(即探究学习与协同学习),才能培养学生在现实生活中灵活运用所学知识的能力,即“真实性学力”[6]。

(一)从名篇入手转为学情为基,教学目标瞄准学生认知能力

反思试教过程,笔者更多是根据已有教学经验来预设学生总体对小说文体的了解情况和盲点,却忽略了学生个体对小说情节和人物的已知情况以及兴趣点。首先在知识储备上,通过学情调查我意外发现,学生对《水浒传》知之甚少,仅靠选文理解林冲性格复杂性及其成因、写作主题有一定困难,因此特补充与林冲有关的前提情节以备预习。同时,在人物形象理解上,学生对圆形人物接触不多,相对不易把握,因此要引导学生注意人物性格的对立与统一。

通过试教发现,学生对林冲命运转变的原因理解较浅,会提出“林冲太窝囊,导致……”“林冲太冲动杀人,造成不可挽回的恶果”等见解,表达了“如果我是林冲,我会……”的不同做法。学情分析启发笔者让学生在情境假设中代入身份,真切理解林冲在环境和性格作用下别无选择的必然命运。这样的思路颠覆了传统的先入为主的教学模式,鼓励学生独立思考,明确的逻辑线索也有利于发展学生的逻辑推理和信息加工能力。

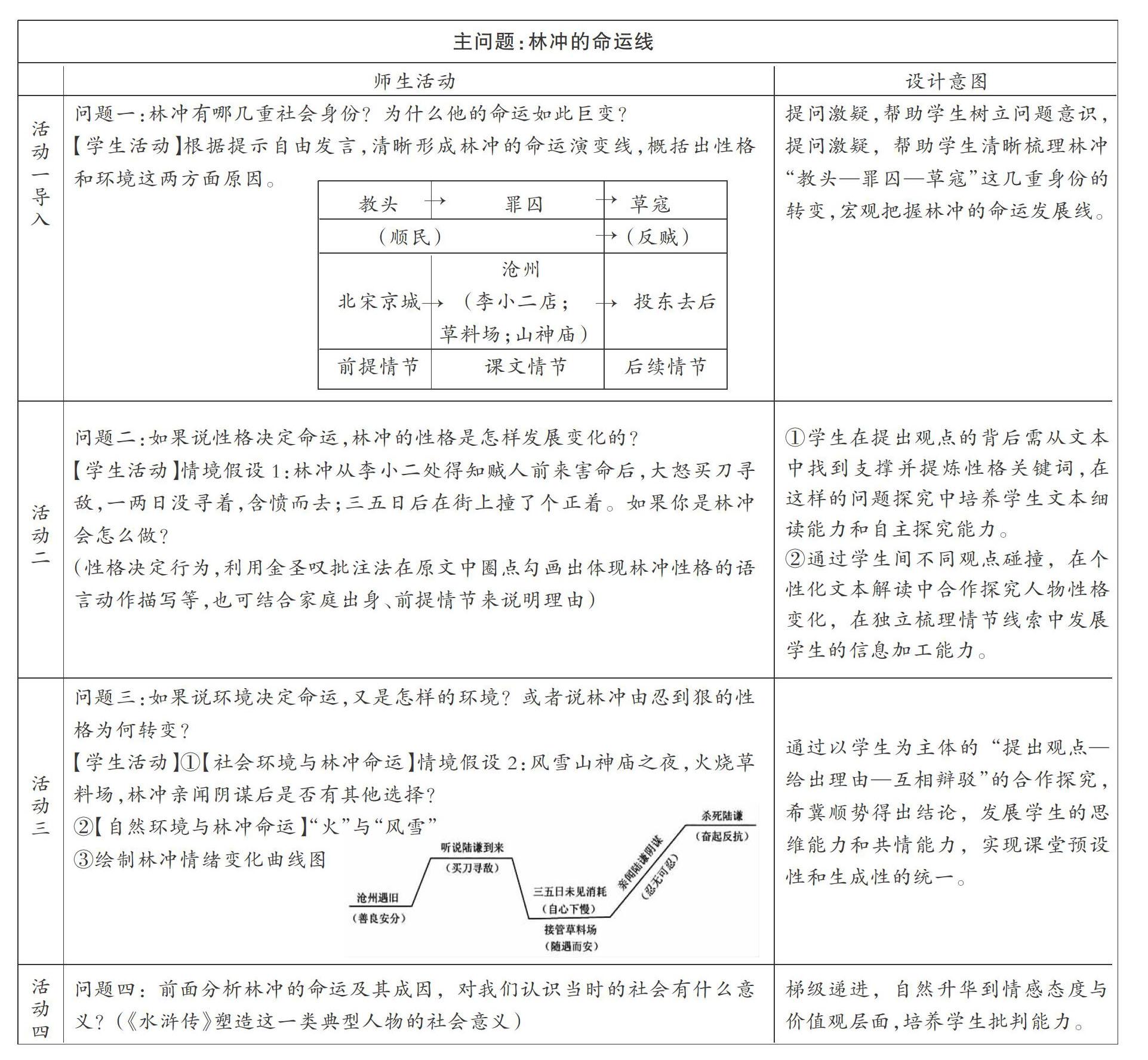

基于此,教学目标更定为:①通过文本细读,紧扣情节,结合金圣叹批注法概括林冲性格的复杂性和在环境制约下发展转变的合理性(教学重点);②通过代入问题情境贴近人物,清晰形成林冲“教头—罪囚—草寇”的命运发展线,理解性格和环境在其命运中的作用,进而思考《水浒传》塑造这类典型人物的社会意义(重难点)。教学目标的表述也参考了布鲁姆教育目标分类学的基本观点[7]。

(二)从系列设问转为主问题串联,教学方式关注培养学生自主探究能力

问题是思维培育的起点。在以学生为主体的教学活动中,教师作为学生学习活动的引领者和策划者,应当努力创设问题情境,在有梯度的提问和引导中助力学生自主思考。因此在问题设置时,笔者注重关联学生的已有知识储备和疑惑点、增长点,同时关注问题抛出的时机和设置有深度的渐进。

结合学情分析和评课建议,在反复研讨、多次试教后,最终以“林冲的命运线”为主问题,并设计如下四个问题作为环环相扣的逻辑链串联课堂。

(三)从直面词句变为情境创设,课堂教学注重学生的合作和共情能力

在四个主问题串联下的课堂目标明确、结构清晰、梯级分明,但也容易落入教师主导且程序化的窠臼。因此,在处理“林冲的性格是怎样发展变化的”时,提出情境假设1(见上表)。最后,重组教学顺序,摒弃之前教师预设先行,在总结时再结合“冲”字的双重含义来契合他“狠/忍”的复杂性格和左右摇摆的处事态度。

在这一环节,不同于直接梳理情节、结合语言动作描写概括性格的传统做法,创设让学生有代入感的假设情境,实际教学证明极大调动了学生的积极性,学生“杀或不杀”的不同回答实际上体现了对林冲性格“狠还是忍”的判断,更真切地体会人物形象的复杂性;而利用金圣叹批注法在原文中圈画出依据,培养学生文本细读能力和自主探究能力;学生不同观点碰撞,在个性化文本解读中合作探究人物性格,提高真实学力。

同样,在处理问题三环境描写(林冲由忍到狠的性格为何转变)时,提出情境假设2(见上表)。此环节生成性较强,力求化抽象为具体来探讨社会环境与林冲命运之关系。课堂中笔者肯定学生不同假设(不投东但逃跑/忍/报官解决等)存在合理性的同时,否定这些选择的可行性,环境逼迫林冲别无选择,只得走向由顺民向反贼的命运。

第二步再探究自然环境与林冲命运的关系,并明确:“火”是导火索,催化了林沖的由顺到反的命运;“风雪”是救命绳,挽救了林冲绝处逢生的命运。这样的设计就改变了之前教师主导的直接提问环境描写特色的无趣感和没有思维发散性的弊端。

最后,摒弃了教师主导的结语方式,以学生自主绘制林冲情绪变化曲线图取代之,体现个性化的文本解读。通过以学生为主体的“提出观点—给出理由—互相辩驳”的合作探究,顺势得出结论,发展学生的思维能力和共情能力也体现课堂预设性和生成性的统一。

情感态度与价值观引导是语文教学的一大功能。对于高中生来说,在问题四对《水浒传》塑造林冲这类典型人物的社会意义的探究时,如再采用教师主导的说教强行引入“批判封建社会”“官逼民反”之类的主题极易引起学生反感,在此笔者一改传统的宏大叙事,从林冲个体命运说起,力求引导学生贴近人物、悲悯社会。通过这样的梯级递进,自然升华到情感态度与价值观层面,培养学生的批判能力和共情能力。

(四)从被动作答转为自主设计的作业,教学反馈指向学生整本书阅读意识

作业1:聚焦课文最后一段话,设想你是林冲,写出此刻(杀敌投东)的心里独白。或细腻或豪情,锤炼语言,字数不限。

作业2:从性格、出身、落草原因等方面,对比林冲与《水浒传》中另一位英雄,300字左右。

课后作业1中,理解杀敌投东后的林冲,是分析人物复杂性格和丰富情感最关键的情节。在学生代入感受内心独白的过程中,其实是人物心血交融的共情过程。教师还可给出自己的想法抛砖引玉——“穷逼现本色,风雪铸英雄。环境迫性格,吾辈不由己!谁言道冲反贼?殊不知大盗窃国!在我看来,施耐庵写《水浒传》108条好汉,虽各有各的性情、气质、形状、声口,却有着殊途同归的命运。他写的不是人物,而是社会。林冲,由他暂时坐稳了奴隶的林教头时代,到想做奴隶而不得的囚犯岁月,再到逼得造反上梁山的草寇生涯,这是林冲的选择,也是千千万万个普通人的选择;这是林冲的命运,更是千千万万个林冲的命运。这是怎样一个社会!”在这样的梯级递进中,自然升华到情感态度与价值观层面,这篇小说塑造典型人物的社会价值也就不言而喻。

课后作业2在吸纳传统教學重视写作的经验,但是在细节设计上稍有突破。不同于之前单一的撰写人物评论,而是给出明确的写作内容提示并进行名著对比阅读,这是对读写结合法的实践。读写结合法,指“利用课文这个载体,从课文本身内容出发,设计与课文有血肉联系的‘写的内容,从而达到以写促读、以读带写的教学目的”[8]。

在提升学生关键能力的过程中,笔者认为,阅读与写作能力仍旧是语文学科的核心能力,而读写结合法可以作为一个抓手。通过设计读写结合的作业,引导学生在“感受”的基础上“积淀”,培养写作兴趣后进而让学生尝试“表达”,是由“文”(课文)到“意”(感知体认共鸣)的内化输入,再由“意”(主观情意)到“文”(作文载体)的外化输出过程,有助于学生内化课堂所学,个性化解读林冲内心世界,提高表达交流能力;另一方面,提问“梁山是否是林冲这类走投无路的英雄的安身立命之所”,希望引导学生以课文学习为契机,由线到面,进而“整本书阅读”,在原著中寻找答案,在名著比较中发展批判思维。从后面的教学实效看,不少学生确实捧起了《水浒传》一书,还通过读书笔记的方式主动思考,提高了自主解决问题能力。

三、反思:课堂的探索性和未完成性

上海市教委教研室语文教研员邹一斌老师在评课时指出,本节展示课关注的是林冲性格的复杂性、命运的多变性和在环境制约下发展转变的合理性。因此,教学设计瞄准高点且内容丰富,问题设置的连贯性很强。无论从对关键能力的培养,到对教学关键内容的确定,再到实际教学课堂中关键问题的呈现,都是基于对教材文本的理解和对相关单元教学价值的认定。邹老师还结合“转变教师教学方式 提升学生关键能力”的活动主题指出,本课要求学生较好地理解丰满立体的圆形人物,其教学设计是综合学习基础上的拓展思维,能有效提高学生的语文关键能力,但对学生的起点要求较高。当学生原来的知识储备不够时,教师用创设情境的方式让学生感知人物,这也体现了以生为本的教学方式的转变。

基于学生的关键能力提升而重组语文课堂,对教师而言也是一个“在转变中提升”的过程。以这堂课为例重新审视语文教学,笔者对教师如何转变教学方式的拙见如下:首先,教师的教学理念应以学生为主体,关注学生在知识积累后学会综合运用;在进行教学设计时,可以基于关键能力的具体维度和指标来设计教学环节和学习活动,语文学科知识体系可以作为暗线隐藏其中;在教学过程中,应改变语文知识机械传授和单项技能训练充斥课堂的现状,如采用整本书阅读、真实写作等作为具体抓手,灵活搭配专题研习、项目探究等学习任务来重构语文课程内容,引导学生在个性化文本感知、学生合作和体验中较快地将语文知识和基本技能转化为关键能力。

“转变教师教学方式,提升学生关键能力”这一议题在教与学之场,在学生生成之场,更在教师自身专业觉悟和智慧之场展开,这一过程没有尽头,没有完结。一堂未完成的课才是好课,一堂有待进步的课才是真实的课。课堂教学是一切教育理论的试金石,学生关键能力的培养要贯穿在教育教学活动之中。本次同课异构活动呈现出各种教学策略所产生的不同教学效果以及学生迸发的精彩观念,既彰显了教师的教学个性,又响应了课改对学生“核心素养”“关键能力”“真实性学力”的要求,以期实现从教经验的突破和教学智慧的淬炼。

参考文献:

[1]徐鹏.语文学科视野中的关键能力辨析[J].中学语文教学,2018(05).

[2]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于深化教育体制机制改革的意见[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2017-0

9/24/content_5227267.htm,2018-04-09.

[3]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:4.

[4]曹方人,周锡山.金圣叹全集·贯华堂第五才子书(上)[M].江苏:江苏古籍出版社,1985(7):167.

[5]皮连生.智育心理学[M].北京:人民教育出版社,1996(9):57.

[6]钟启泉.应试学力与真实学力[J].基础教育课程,2012(9):18.

[7]王小明.布卢姆认知目标分类学(修订版)的教学应用:方式与问题[J].教育参考,2017(01):38-44.

[8]余映潮.余映潮讲语文[M].北京:语文出版社,2008.74.