“网”课学习不新鲜

刘静

在新冠肺炎疫情的影响下,各类大中小学校纷纷选择了网络授课,老师们摇身一变成为“主播”,通过网络将学习内容传递给莘莘学子。回顾历史,早在20世纪60年代初的首都,就有大批爱好知识的青年,通过广播电视网络上起了“网”课,这就是北京电视大学。该校于1960年由北京市教育局、北京大学、北京师范大学、北京师范学院、北京电视台和北京人民广播电台等单位联合创办,是全国建立最早的电视大学。其历经曲折,发展壮大为现在的北京开放大学,为首都经济社会高质量发展提供了有力支撑。

初生:以多种形式发展业余高等教育

中华人民共和国成立后,成人教育突破原来补习教育为失学民众补充应用知识、传授实用技能的办学目的,发展为以提高人民文化水平、培养国家建设人才为主要任务的工农业余教育。为贯彻“以多种形式发展业余高等教育”的方针,中共北京市委副书记邓拓、中央广播事业局局长梅益提出创办北京电视大学的倡议,得到中共北京市委大学科学部批准。

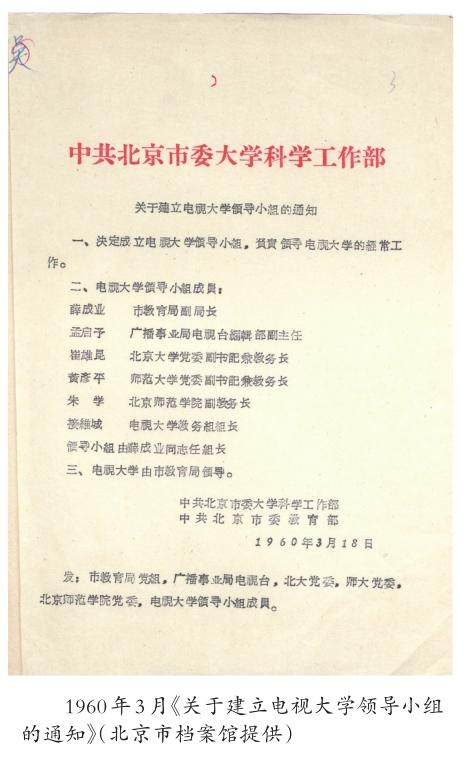

1960年3月,为了适应首都各项建设事业飞跃发展的需要,满足广大职工提高文化科学技术理论水平的迫切愿望,北京电视大学正式成立,由市教育局领导,校址设在西单灵境胡同市教育局内。中共北京市委大学科学工作部和北京市委教育部联合发文成立电视大学领导小组,负责领导电视大学的日常工作。电视大学的组织领导采用“条”“块”结合的管理方法。“条”即分口管,共分了八个口:中小学由教师进修学院负责,军委所属各部由解放军总部负责,铁路由铁路管理局负责等。“块”是分地区管,各区(县)教育局对本区范围内的厂矿企业、机关、学校、部队和团体中的学员(特别是小单位的学员)进行组织辅导、实验及学籍管理等工作。

与传统学校制度不同的是,电视大学的教学方式是电视、函授、面授三者相结合。正式开课前,市教育局和北京电视台组织进行了四次试播,并对试播过程中出现的字迹不清、讲课欠缺生动性等问题进行了研究改进。

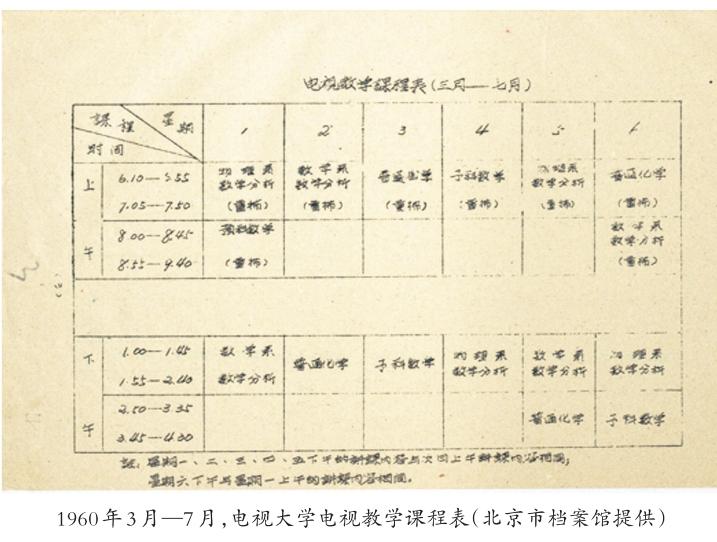

根据招生简章,学校第一学期设置本科和预科。本科开设数学、物理、化学三系。(见1960年2月《北京电视大学招生简章》,北京市档案馆藏)可谓“学好数理化,走遍天下都不怕”。数学、物理两系和预科采用公开发行的教材,化学系自编讲义和自学指导材料。每周上两次课,每次两节,每节45分钟,每次课都在次日重讲一遍。而后学校又陆续增加了中文、英语等专业。学校采取单课结业和学年制毕业相结合的办法,经四五年的业余学习,达到相当于综合性大学相应专业的主要基础理论课程的水平。

作为一种新型教育方式,北京电视大学的招生对象是那些具有高中毕业或同等学力的厂矿、企业、机关、团体、部队、学校的在职人员。根据统计,其中文科学员大多是国家机关干部,理科学员主要是科研机关的科技辅助人员,中小学教师则在文理科学员中都有相当比重。学校初期采取内部招生,由各口集体报名。凡每周能保证入学八小时學习时间者,经所在单位同意均可报名参加。初期均为免试入学,1962年秋季学期后开始划分为保送生和报考生,增加了考试环节。

1960年3月7日,北京电视大学正式开学,第一学期共招收6933人入学,其中数学系2059人,物理系1872人,化学系1197人,预科1805人。到1965年,学校已培养出36000名单课结业生、4845名本科毕业生,可谓硕果累累。

发展:教改改的(得)好

电视大学开办时,只有教职员8名、校舍3间,并且当时全国只有这样一所电视业余大学,没有经验可以借鉴,要开出一定质量的课,要进行辅导、实验、考试等一系列教学活动,满足众多渴望提高文化科学技术水平的学员的要求,可以说是困难重重。但是学校一方面积极主动争取北大、师大、师院、北京电视台、北京人民广播电台等办学单位和各方面的指导和支持;另一方面充分发扬艰苦奋斗、自力更生、少花钱多办事、勤俭办学的革命精神。随着形势的发展,学校人力物力条件有了很大改善,也积累了丰富的经验,为发展首都的教育做出了很大的成绩。

北京电视大学始终坚持“教育为无产阶级政治服务,教育与生产劳动相结合”的方针,注意结合生产、工作需要,学员的需要,各系所开设的基础理论课程基本上符合科研、教学和工矿企业生产技术的需要。教学内容上,学校坚持贯彻“少而精”的原则。此外,为照顾学员因公缺课等情况,每两周左右还组织一次面授辅导,进行补课、答疑等活动。

学校在18个区(县)和一些专业系统建立了40余个工作站,它的基本任务是:对学习单位和学员进行组织发动、督促检查等工作,在学校和学员之间起纽带作用,同时督促所属学习单位的领导部门加强对本单位学习干部的管理教育。工作站发动大多数学习单位确定了学习负责人,建立健全了学习组织和管理制度,基本上保证了学习时间及听课设备到位。此外,不少工作站还发动许多兼职辅导员,在老师指导下开展多种形式的辅导、答疑活动,对巩固学员队伍,提高教学质量有很大作用。如中国成套设备出口公司和901部队等单位的英语辅导员,不仅根据本单位情况安排了定时的集体辅导,还不拘形式地进行了一些“饭桌答疑”“床头辅导”“登门补课”等活动,解决了不少专职教师难以解决的问题。对学习单位,学校要求各单位保证参加电大学习的干部的学习时间(每周八小时,有些单位允许占用工作时间四小时)和物质设备(电视机、收音机等),并有专人负责管理。

结合实际需要,学校制订和颁布了一些必要的规章制度,如《工作站组织章程》,进一步明确了办公室和工作站的关系以及工作站的工作任务;《学籍管理及成绩考核暂行办法》提高了学员学习的积极性,保证学习质量;《学习单位管理条例》使学习单位明确了自己的工作任务。此外还有各类教学检查制度和教研制度等,进一步健全了学校的组织管理工作。(见1963年2月《北京电视大学工作总结报告(稿),北京市档案馆藏》)

1964年5月,为了深入贯彻毛主席关于教育工作的重要指示,市高教局组织该校进行了教学改革,听取了近千名学员和有关单位的领导同志对教学工作的意见和要求,制订教改方案,压缩学制,文科由五年改为两年,理科由五六年改为三年;砍掉与实际工作关系不大的课程,从实际需求出发安排教学。以中文系为例,减掉了古典文学史、古汉语、现代文学史等课程,只讲写作、文章选讲、现代汉语三门课,用少而精的方法,满足大多数学员迫切要求提高读写能力的需要。原中文系的一个毕业生表示:“教改改的(得)好,切合实际,明年招新生时,我还要念中文系。”为适应技术人员的迫切需要,教改后开设了“电子技术基础”课,参加学习的有一千余人。据学员单位反馈,这门课结合生产、结合实际,学了就能用上。

学校根据电视教学的特点,从学员人数多、分布广、工种杂、程度不齐、教师又不能直接接触学员等情况出发,向教师强调要经常了解学员的实际情况。各课教师结合辅导、答疑、作业、实验多种教学活动,除进行经常性的教学检查之外,有些教师还采取重点深入学习单位,开学员座谈会,在作业本上设征求意见的专栏等方式了解情况,从而弥补电视教学师生不见面的缺陷。如中文系61级在公安部蹲点,一方面组织学员座谈收获体会,适当解决对学习的一些认识问题和学习上的一些实际问题,另一方面组织学员预习,了解学员的实际问题。物理系的教师还学习“背篓商店”的精神,带上实验设备到基层教学,受到社会好评。在课堂教学时,教师们在不打乱讲课系统的原则下,也能尽量结合学员的问题进行讲授,得到学员肯定。

为了照顾在职业余学习的特点,北京电视台开通了第三频道,在晚上授课。为充分利用课间休息时间,并丰富学员的学习生活,学校还逐步开始在课间休息时间插播新闻简报或电视新闻。教师们也根据自身情况分别采取了駐外校业余进修、半脱产进修或自修等方式进修,提高了思想学术水平,为今后的教学工作准备了经验。此外,电视台也逐步从原来的简陋播出室迁移到新建的播出室,灯光、音响、通风设备都有所改进,极大改善了教学环境。

影响:它是有生命力的学校

电视大学利用当时相对先进的现代化技术进行教学,为满足各单位成员参加业余大学学习提供了有利的条件。学校开办之后,受到了首都各机关团体、厂矿企业、学校和部队的欢迎,很多学习单位也很重视,不少单位把组织干部参加电视大学的学习纳入干部培养规划,把在电视大学学习看作培养干部的有效途径之一。毕业学员将所学到的知识运用到生产、工作中去,对促进生产、提高效率起到很大作用。

国内其他省市如上海、广州、天津、沈阳、哈尔滨、山西、湖北等先后派人到校学习经验。1961年7月,哈尔滨电视大学和天津广播函授大学两个单位工作人员到校访问,他们到电视台听了预科的课,走访了学员单位的辅导员,并介绍了当地的工作情况,认为“北京在开展群众性辅导方面的经验值得参考”。(见《北京电视大学办公室关于1961年参观访问情况汇报》,北京市档案馆藏)

北京电视大学的开办亦产生了国际影响。苏联、波兰、奥地利、加拿大、日本、英国和法国的记者先后到访,学校还曾接到过尼日利亚、越南和日本的来信询问电视大学的工作情况,中央广播事业局、北京电视台也曾分别向苏联、匈牙利等国的广播电视代表团介绍过学校的工作情况。

正如时任北京市副市长兼首任电大校长吴晗在1964—1965年开学典礼上所言,“电视大学的创办……是党的教育方针的重大胜利,它是我国业余教育当中的一种形式,这种形式的学校在将来是有远大前途的。……它是有生命力的学校”。

作者单位:北京市档案馆