蒙古国所见蒙古文《聊斋志异》二种述略

⊙ 圆 圆 聚 宝

(内蒙古师范大学蒙古学学院,内蒙古呼和浩特 011517)

引言

近两年,笔者在赴蒙古国乌兰巴托地区各图书馆查阅资料过程中,有幸于蒙古国国家图书馆古籍特藏部和策·达木丁苏伦博物馆查阅到了两种特点迥异的蒙古文《聊斋志异》。从译本的目次、序、跋等内容不难看出这些译本分别译自两种不同的版本。庋藏于策·达木丁苏伦博物馆的蒙古文《聊斋志异》是铅印本,为叙述方便,下文将其简称“铅印本”。庋藏于蒙古国国立图书馆的蒙古文《聊斋志异》是手抄本,为叙述便利,下文将其简称“手抄本”。

《聊斋志异》是清代文学家蒲松龄呕心沥血之作,堪称中国古代文言短篇小说的巅峰,以独特的创作风格讲述了一个个情节曲折离奇的故事。除此之外,版本繁多也是其一大特色。蒙古国所藏蒙古文《聊斋志异》的底本探考问题是本文拟解决的主要学术问题,因此有必要首先概述《聊斋志异》汉文版本的基本情况。

一、《聊斋志异》汉文版本概述

《聊斋志异》,简称《聊斋》,俗名《鬼狐传》,是中国清代小说家蒲松龄创作的文言短篇小说集。《聊斋志异》一问世就广受关注,以它特有的思想性和艺术性吸引着读者,至今流传着众多版本。据统计,《聊斋志异》版本多达60多种,现将其按特点分为7大类:

(一)稿本:即作者的原稿,现藏于辽宁图书馆。全书8册,共400页,共收录237篇文章。其中《猪婆龙》篇重,《牛同人》为残篇,《木雕美人》有文无目。除《考城皇》篇首行标有“聊斋志异卷一”外,其余各册各页均无卷次。

(二)抄本:尚存抄本有5种。即康熙抄本、雍正抄本(即《异史》抄本)、铸雪斋抄本、黄炎熙抄本和二十四卷抄本。这些抄本在《聊斋志异》的研究中起着举足轻重的作用。如康熙抄本(山东博物馆藏)虽是残本,但它是原稿的过录本,可补原稿之不足。雍正抄本是独有《聊斋志异》别名的本子。铸雪斋抄本是现存最早期且较为完整的一个本子,是《聊斋志异》研究中不可或缺的资料。黄炎熙抄本共十二卷,现存十卷,内有《猪嘴道人》《张牧》《波斯人》三篇是他本所无。[1]二十四卷本在文字和篇目上与铸雪斋抄本大有不同,为《聊斋志异》的研究提供了新的资料。

(三)刻本:流传至今现存最早的刻本是清乾隆三十一年(1766年)青柯亭刻本(山东省图书馆藏)。全书16卷,收文425篇。此后有很多种石印本、铅印本、图咏本、评注本据此本翻印。此外还有清乾隆三十二年(1767年)王金范刻本、清乾隆三十二年(1767年)李时宪刻本、清乾隆六十年(1795年)步云阁刻本等重要的选刻本。

(四)评注本:《聊斋志异》的广泛传播,引起了当时社会上文人学士的重视,相继出现王士祯、冯镇峦、何守奇、吕湛恩、但明伦、何垠等人的评注本,这些本子各有特色。此外还有清光绪十七年(1891年)合阳喻焜三色套印四家合评本,即王士祯、冯镇峦、何守奇、但明伦四家齐为一体的一个本子。

(五)图咏本:自刻本和评注本广泛流传后,为了满足读者的需求,市场上出现了图咏本,一般是依据每篇故事绘制一幅图画,并题七绝一首,使《聊斋志异》图文并茂,风靡一时。图咏本还区分正版和盗版,最早的正版是清光绪十二年(1886年)上海同文书局石印图咏本。

(六)补遗本:清道光后大批的刻本与抄本同时涌入市场,有好事者将其与原稿、抄本进行校对,择出其未刊者,做补遗、拾遗加以刊刻。其中最为重要的是清道光四年(1824年)黎阳段栗玉刻本,收文51篇;清道光十年(1830年)拾遗本,收文39篇;民国三年(1914年)肇东刘滋桂辑刊本,收文53篇等。

(七)辑校本:辑校本众多,最为著名的是张友鹤辑校的《聊斋志异会校会注会评本》(《三会本》)。由于《聊斋志异》的研究热潮,《三会本》也出现了很多的版本,其中最为权威的是1962年中华书局上海编辑所出版的《三会本》。此书校以手稿本和乾隆铸雪斋抄本为主,校以青柯亭刻本,部分参考了同文书局石印本和其他几种本子。全书依据稿本目录和抄本文目原貌,厘定为十二卷,共491篇,是一个比较完备的本子。此外,任笃行先生在新发现的几种《聊斋志异》版本基础上,重新整理、出版了《全校会注集评聊斋志异》,此本也在《聊斋志异》版本研究中起着很大的作用。

二、蒙古国所藏蒙古文《聊斋志异》铅印本之底本情况

蒙古国所藏蒙古文《聊斋志异》铅印本,现庋藏于策·达木丁苏伦博物馆,封面题书名为《songGoju orciGuluGsan Liyou Jai Zhi Yi bicig》。“songGoju”即“选择”,“orciGuluGsan”即“翻译”,“Liyou Jai Zhi Yi”即“聊斋志异”,“bicig”即“志”或“传”,诸词合起来就是《聊斋志异选译本》。

铅印本竖高21厘米,宽15厘米,有版框,彩色封面,次页彩色《聊斋著书图》一副,且题汉文诗词一首:“姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝;料应厌作人间雨,爱听秋坟鬼唱诗”。[2]封面封面右上角横题书名“songGoju orciGuluGsan Liyou Jai Zhi Yi bicig”。书名页钤有蒙古国社会科学院语言文学所图书馆藏印一枚。书共8册,非全译本,共选译原著之111篇。内文每页11行。每册第一篇开端均题有“songGoju orciGuluGsan Liyou Jai Zhi Yi bicig,××(1-8)duGar/dUger debter”,意为“聊斋志异,第××(1-8)本。”该书各册篇数不等,多则16篇,少则12篇。每册书前列有该册所属各则目次,每册书前附有本册各篇的木刻插图。第一册书前有序文一篇,末有跋文一则。

序中评价《聊斋志异》文学史价值的同时,交代了译者和出版机构。题译者为汪睿昌,出版机构为北京蒙文书社。跋文中交代了印刷次数、册数、书价、译者、校订者、出版机构、发行处等信息。即“戊辰年(1928)正月第一次印刷,全8册,价格6元;译者为喀喇沁右旗王特睦格图,校订者为喀喇沁右旗王汪睿昌;印刷处为蒙文书社。”[2]序汪睿昌即特睦格图的汉名,字印侯,中国近代蒙古文铅字发明家、出版家,出生于清光绪十三年(公元1888年),1939年病故。

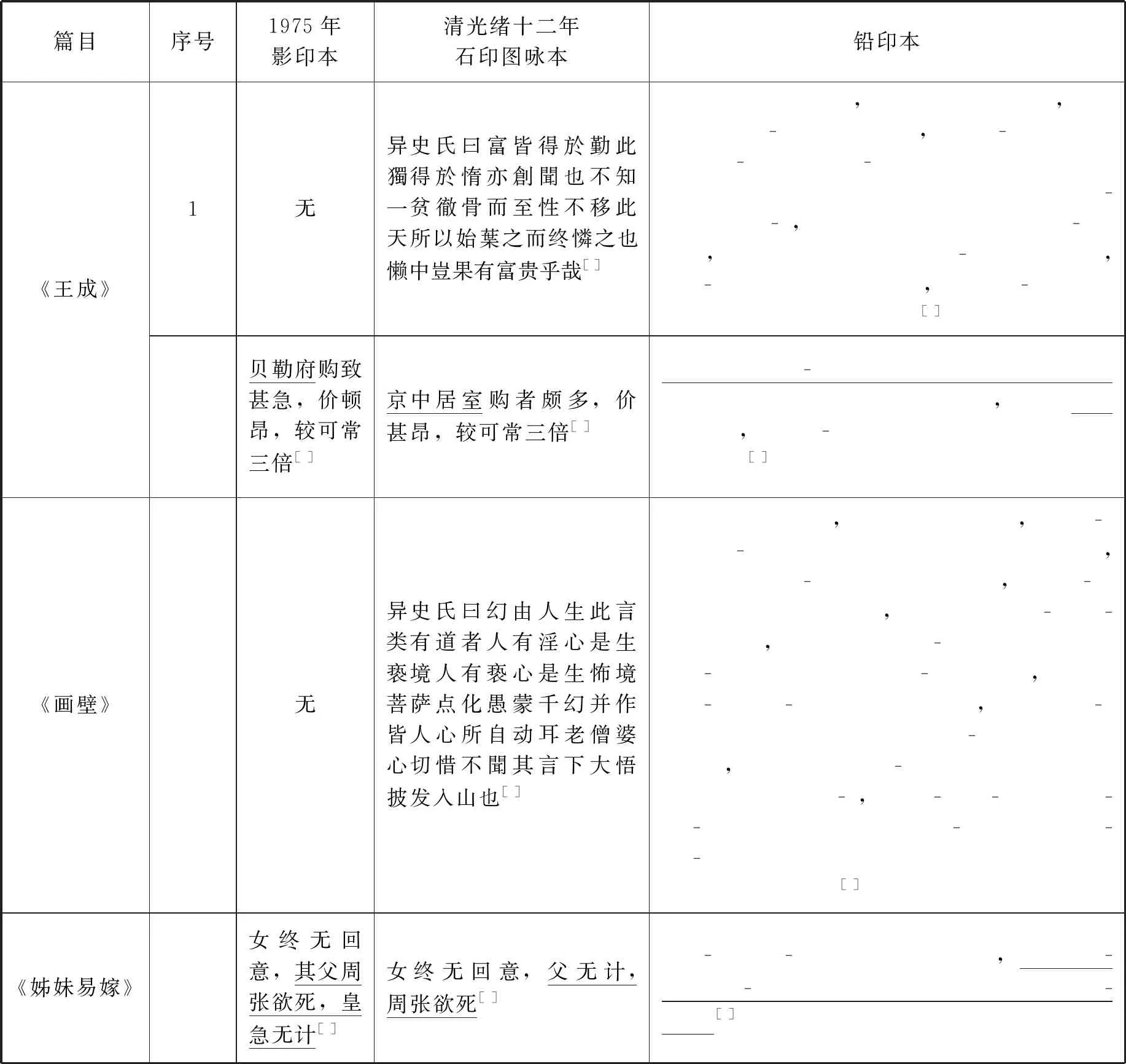

现将其收入的文章排列如下:

表1

关于铅印本的底本问题,据目前研究成果来看,尚未有学者进行详细考证。经笔者初步考证,铅印本的底本应是清光绪十二年(1886年)上海同文书局石印图咏本。依据有二:

其一,铅印本每册书前附有该册各篇的木刻插图,与汉文原著中上海同文书局石印图咏本的插图完全一致,仅把上海同文书局石印图咏本的七绝诗改为则目。其二,最早的铸雪斋抄本是历城张希杰于乾隆十六年(1751年)据殿抄本过录的,1975年上海人民出版社以《铸雪斋抄本聊斋志异》[3]命名影印出版了此本。笔者赴山东省图书馆查阅资料时所发现的清光绪十二年(1886)上海同文书局石印图咏本[4]之底本即为乾隆赵氏青柯亭本。本文采用稿本系统之以历城张希杰铸雪斋抄本为底本的1975年影印本,抄本系统之以青柯亭本为底本的上海同文书局石印图咏本加以比对。经持铅印本、1975年影印本、上海同文书局石印图咏本进行逐字逐句比堪发现,铅印本与上海同文书局石印图咏本基本吻合,而与1975年的影印本相差甚远。举例论证如下:

表2

第1条,“异史氏曰……”是《王成》篇末蒲松龄的一段评述。上海同文书局石印本存上述一段评述。1975年的影印本中没有与上海同文书局石印本对应的评述。但是铅印本中有与之对应的译文。

第2条,《王成》篇1975年影印本叙“贝勒府购致甚急,价顿昂,较常可三倍”,上海同文书局石印图咏本叙“京中巨室购者颇多,价甚昂,较可常三倍”,而铅印本则译为“neislel qotan-u dotoraqi sorbuljitu gerUnqudaldun abqu arad olan tula,UnemasikecegUU,uritu-aca Gurban qobi ilegUU bolcuqui”,其大意汉译为“因京城的大户人家购买的人多,价格非常昂贵,较之前的三倍之多。”影印本和石印图咏本有一处“顿”和“甚”的差异。两个字虽均为副词,但是“顿”表达“顿时”“突然”的意思,属于时间副词,“甚”则表达“很”“极”,属于程度副词。铅印本的对应译文是“maSi”,“maSi”是表达“及”“很”等意思的蒙古文程度副词,表达的意思与上海同文书局石印图咏本的“甚”完全对应。

第3条,“异史氏曰……”是《画壁》篇末蒲松龄的一段评述。上海同文书局石印本存上述一段评述。1975年的影印本中没有与上海同文书局石印本对应的上述评述。但铅印本中有与上海同文书局石印本对应的译文。

第4条,《姊妹易嫁》篇1975年影印本叙为“女终无回意,其父周张欲死,皇急无计”,上海同文书局石印图咏本处叙为“女终无回意,父无计,周张欲死”,而铅印本则译为“Okin-U sanaG-a ayadaqu Ugei tula,jang ebUgen arG-a moqurdaju GaGca UkUsUkei kememUi”,其大意为“女儿不回心转意,父亲没有办法,急得要死”。显然,铅印本的对应内容的表述更接近于上海同文书局石印图咏本的对应内容。

若仔细比对上述3种文本,类似的例子不乏其数,由于篇幅有限,不一一列举。综上,笔者认为此铅印本的底本为清光绪十二年(1886年)上海同文书局石印图咏本或者其底本的某一版本。

三、蒙古国所藏蒙古文《聊斋志异》手抄本述略

蒙古国所藏《聊斋志异》蒙译手抄本①,现庋藏于蒙古国国立图书馆。索号为6720/96—67301/96,毛笔楷体,该本封面题书名为《Liyou Jai Zhi Yi bicig》。该本是册叶式线装本,竖高29厘米,宽30厘米。每册封面钤蒙古国国立图书馆藏印和蒙古国社会科学院藏印各一枚,并于封面顶端横题书名“Liyou jai Zhi Yi bicig,××(1-24)duGar/dUger debter”,意为“聊斋志异,第××(1-24)本”。书共24册,两册装订为一本,共12本。本书非全译本,共选译原著之129篇,内文每页16行。每册卷首均列有该册所属目次,目次前题“songGoju orciGuluGsan Liyou Jai Zhi Yi bicig-yin sedeb”字样,意为“选译聊斋志异篇目”。每册第一篇正文前均题“songGoju orciGuluGsan Liyou Jai Zhi Yi bicig”,意为“选译《聊斋志异》”。各册篇数不等,多则8篇,少则4篇。正文无页码,人名、地名、官号等汉语名词均用满文书写。第一册书前有序文一则。末无跋。书前序文全译为:

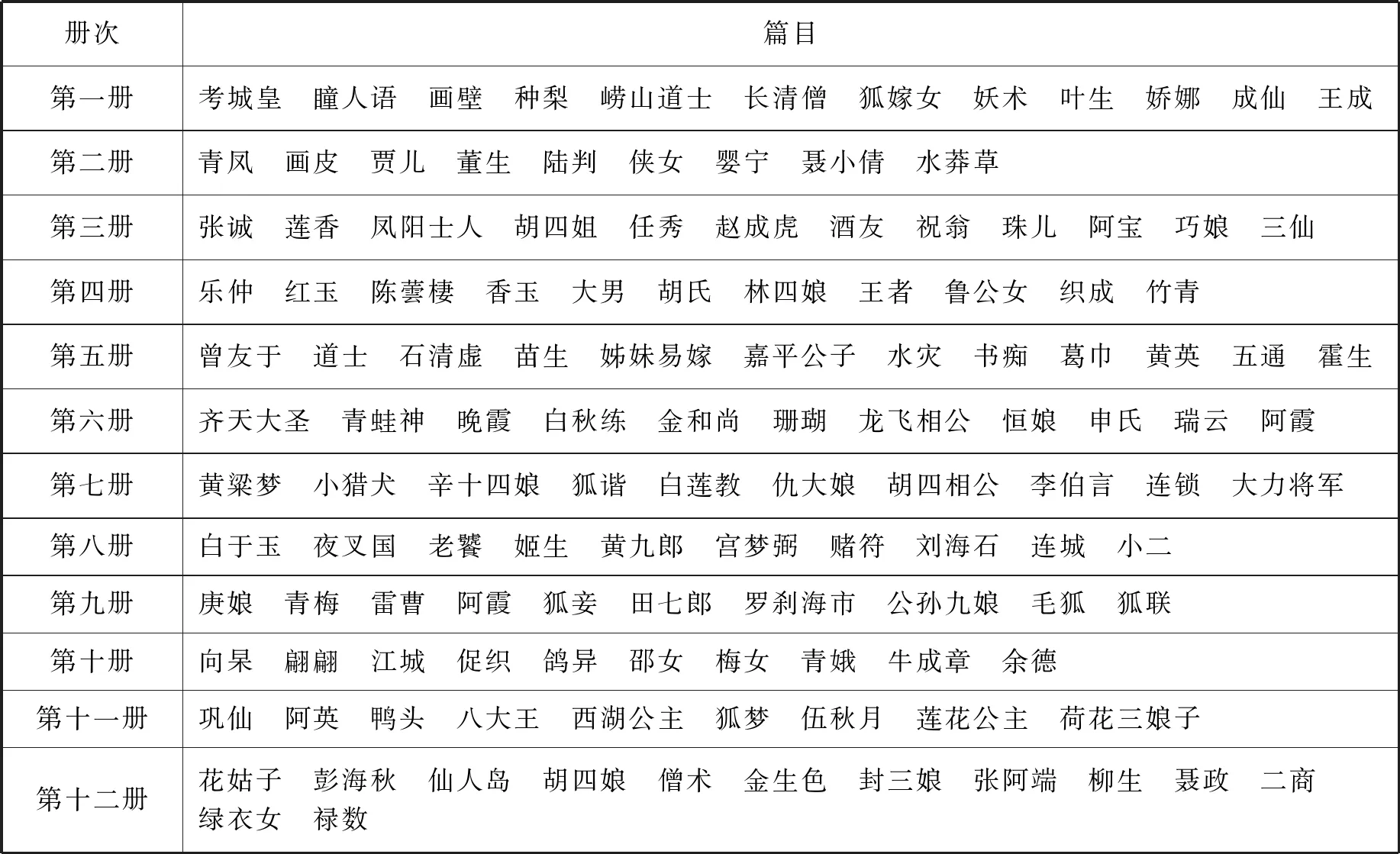

现将其收入的文章制表排列如下:

表3

从文献的外观上可以判定手抄本的底本是满译本。满文《聊斋志异》有多重版本,而其译自满文译本的哪一版本,这是手抄本底本考证的关键所在。据笔者初步了解,满译本版本史上曾产生手抄本、刻本、翻刻本和影印本等不同版本。手抄本是最早的版本,现藏于美国纽约市大都会博物馆。刻本与翻刻本现在也无法查阅。目前已经查阅到的是光绪三十三年(1907年)由二酉书坊出版翻刻本之1975年翻印的《聊斋志异》满译文影印本[5](简称1975年《聊斋志异》满文影印本)。最早的满文手抄本目前无法查阅,不知满文手抄本和刻本到底有无差异的情况下,我们无法确定蒙古文手抄本是译自满文抄本还是满文刻本。但是经笔者对1975年《聊斋志异》满文影印本与蒙古文手抄本相互比对发现,两者从体例到篇目、内文、字句完全一致,书前序言也完全一致。

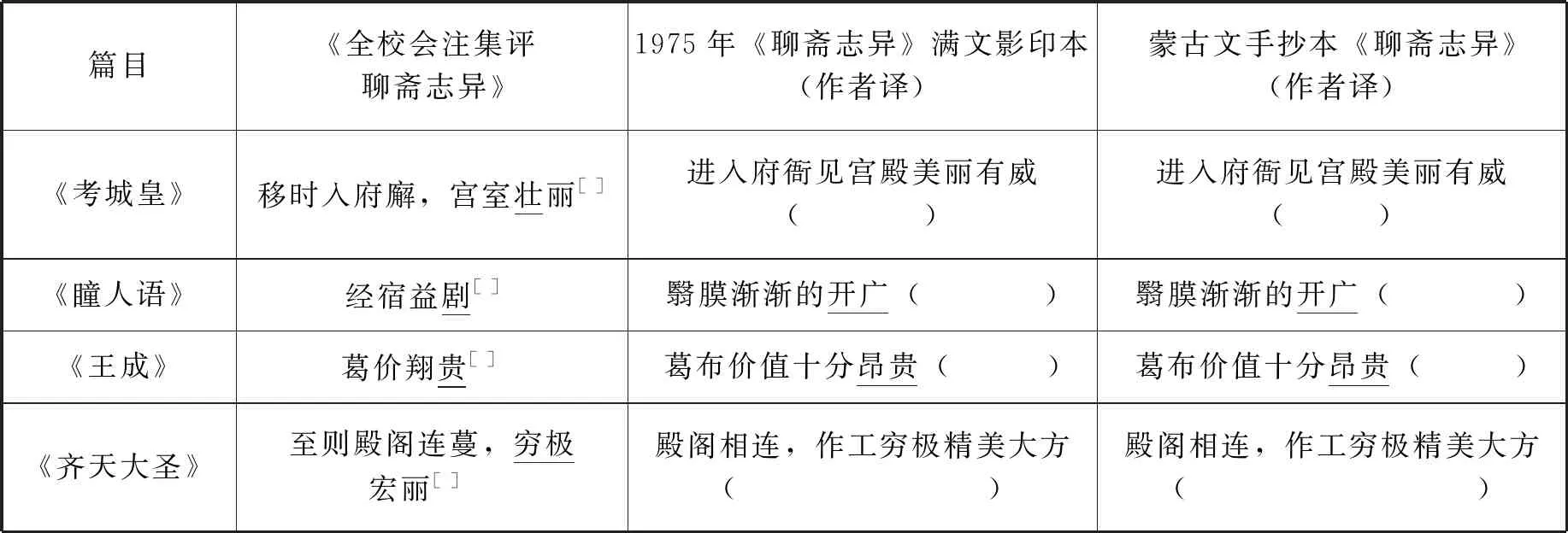

下面措举两例,将两者文本简单比较如下:

表4

据《满蒙汉词典》,满文本之《考城皇》篇中的“horonggo”汉语意为“有威的”,蒙古语意为“sUrtei,quGtai”[7]464,抄本与满文本对应译文完全吻合;满文本之《瞳人语》篇中的“baderafi”是由“badaram bi”[7]66转来的,蒙古语意为“badaram ui”,在满语中“-m bi”是表示将来时词缀。而“fi”是表示现在时的词缀,所以“baderafi”蒙古语意为“badaraju”,抄本对应文字的翻译是与满文本完全一致;满文本之《王成》篇中的“m angga”有6种含义,其中“贵”这个词在蒙古语中的意思是“kecekU”[7]650,而“qataGu”是“硬”的意思。由此看来,这条在翻译时出现了差错,应将“qataGu”翻译成“kecekU”才对,但在总体上并不影响要表达的意思;满文本之《齐天大圣》篇“m ohobum e weilwfi”中的“-m e”对应蒙古语的“-ju、-cu”;满语的“fi”对应蒙古语“-Gad、-ged”。所以手抄本翻译的“m oququju UileddUged”[7]672,1024是能够与1975年《聊斋志异》满文影印本对应的。

结语

满语是在蒙古文字母的基础上加以改进而成的一种竖写文字。满语和蒙古语有着很多的共通之处,蒙古国所藏蒙古文《聊斋志异》抄本是一种比较忠实于满文译本的转译本。但由于过于忠实于底本,译者思维受到一定程度的限制,翻译时有些地方翻译得不是很恰当,因此抄本中很少发现能够表现蒙古语词汇的丰富和语句之华丽的译文,但这不影响整体内容的表述。

综上所述,对于蒙古国所藏两种《聊斋志异》蒙译本,笔者总结出以下4条结论:

首先,《聊斋志异》在清代至民初至少产生过两种不同的蒙古文译本;其次,蒙古文铅印本《聊斋志异》是以清光绪十二年(1886年)上海同文书局石印图咏本或其底本之某一版本为底本翻译的;再次,蒙古文手抄本《聊斋志异》转译自满文译本毋庸置疑;最后,《聊斋志异》不仅在漠南蒙古地区广为流传,在远离中原地区的漠北蒙古族读者中也广受欢迎。

注 释:

①抄本. Liyou Jai Zhi Yi bicig,XX(1-24)(共24册12本)蒙古国国立图书馆馆藏,索号6720/96-67301/96.