政府提振与特产复兴:苏区革命后赣闽边区的经济复苏

——以江西南丰蜜桔产业为例

提要:历经20世纪30年代经济大危机和国共激烈战争的冲击,江西经济遭受重创,百业待兴。苏区革命后,作为历代“贡品”、江西特产的南丰蜜桔被纳入政府提振经济的视野,传统蜜桔产业成为政府改进农村进而复兴农村的抓手。事实表明,江西地方政府在南丰设立柑桔苗圃、柑桔试验场和桔虫防治区,为柑桔种植提供种种服务的举措是成功的,而实行统制运销、干预合作社具体营销的种种行为是失败的。南丰蜜桔产业复苏的案例实为20世纪三四十年代中国为应对经济危机和民族危机而兴起的统制经济思潮在地方的典型展现,对于认识苏区革命后原中央苏区暨赣闽边区社会经济复苏具有重要的个案意义。此案例亦提示,在中国经济现代化进程中,必须充分运用和发挥好政府的作用;政府职能的行使既要到位,又不能错位,更不能越位和缺位。

对于农业省份,因地制宜提倡和发展地方固有的农林特色产业,是调整和优化农业产业结构的可行之路,也是促进地方经济发展和社会繁荣的长远之举。这是社会合理分工的产物,也是市场经济发展的天然逻辑。改革开放以来是如此,传统农业和近代中国亦非例外。大革命失败以后,历经激烈的国共争战,江西经济遭受重创,百业待兴。战争即将结束的1934年底,江西省政府主席熊式辉提出1935年为“江西建设年”。在此背景下,作为历代“贡品”、江西特产的南丰蜜桔被纳入政府扶植和提振的视野,成为江西地方政府复兴农村的一个抓手。

南丰蜜桔产业的复兴历程,是苏区革命后原中央苏区暨赣闽边区社会经济复苏的有机组成部分,也是20世纪三四十年代统制经济思潮在地方实践的典型案例,对于窥探现代政府与经济社会发展的关系具有重要意义。关于苏区革命后原中央苏区暨赣闽边区的社会经济复苏,游海华曾从市场与商业、农村合作、债权变革、地方公产处置等方面加以探讨。[注]游海华、曾亚农:《1934—1937年赣南闽西地区市场与商业复苏研究》,《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)2006年第2期;游海华:《农村合作与金融“下乡”——1934—1937年赣闽边区农村经济复苏考察》,《近代史研究》2008年第1期;游海华:《债权变革与农村社会经济发展秩序——以中央苏区革命前后的民间借贷为中心》,《中国农史》2010年第2期;游海华:《苏区革命后赣闽边区地方公产处置研究》,《近代史研究》2013年第3期。关于南京国民政府时期统制经济的研究,内容上,既有对统制经济思潮缘起及发展的探讨,也有对统制经济政策制订与实施的考察[注]钟祥财:《20世纪三四十年代中国的统制经济思潮》,《史林》2008年第2期;虞宝棠:《国民政府战时统制经济政策论析》,《史林》1995年第2期;杜恂诚:《南京国民政府统制经济政策的实现途径》,《中国经济史研究》2016年第3期。;时段上,以抗战时期的研究成果最为丰富,但战前、战后均有涉及[注]陈雷、戴建兵:《统制经济与抗日战争》,《抗日战争研究》2007年第2期;张忠民、朱婷:《抗战时期国民政府的统制经济政策与国家资本企业》,《社会科学》2007年第4期;郑会欣:《战前“统制经济”学说的讨论及其实践》,《南京大学学报》2006年第1期;潘健:《战后初期台湾统制经济的制度分析》,《台湾研究》2011年第2期。;区域上,国统区(大后方)、沦陷区、抗日根据地均有不少成果[注]魏文享:《商人团体与抗战时期国统区的经济统制》,《中国经济史研究》2006年第1期;居之芬:《日本对华北经济的统制和掠夺》,《历史研究》1995年第2期;刘成虎:《太岳抗日根据地的经济统制与自由市场研究》,山西大学2012年博士学位论文。;产业上,不仅着力于关乎国家经济命脉的工矿业,也涉及与普通民众生活息息相关的农业和商业[注]陈慈玉:《战时经济统制下的台湾煤矿业(1937—1945)》,《中国经济史研究》2001年第3期;郑会欣:《统制经济与国营贸易——太平洋战争爆发后复兴商业公司的经营活动》,《近代史研究》2006年第2期;梁仁志:《从“为民争利”到“与民争利”:1936年的祁红统制》,《中国农史》2008年第2期;朱英、邱晓磊:《国计与民生:抗战时期川康区食糖专卖中的定价之争》,《安徽史学》2015年第5期。。这些研究较好地展现了20世纪三四十年代统制经济思潮在中国的兴起与实践。总体而言,已有研究多聚焦于抗战时期、工矿企业、宏观问题和决策等方面,对于农林产业、地方个案、微观问题和决策,以及对战前战后的连续性等的探讨显得相对不足。就本文选题南丰蜜桔产业而言,学界研究大多局限于当前蜜桔的种植技术等方面,缺乏经济史的视野和历史学的厚度。基于此,本文拟从经济史角度,以苏区革命后地方政府振兴南丰蜜桔产业的行为为例,考察苏区革命后原中央苏区暨赣闽边区的经济复苏状况、20世纪三四十年代统制经济思潮在地方的实践,进而探讨政府与市场的关系,以及在地方产业发展暨中国经济现代化进程中政府的职能与定位问题。

一、20世纪30年代中叶以前南丰蜜桔的兴衰变迁

南丰蜜桔因其皮薄肉嫩、食不存渣、风味浓甜、芳香扑鼻,历来为朝廷贡品,是江西省著名特产。南丰县也因盛产“蜜桔”[注]南丰柑桔包括蜜桔、红桔、金桔等,但以蜜桔为主。“桔”同“橘”,引文中均保留原貌。而有“蜜桔之乡”的美誉。南丰县位于江西省东部,属抚河流域,东靠黎川县、福建省建宁县,南接广昌县,西毗宁都县、宜黄县,北邻南城县。境内地势中间低,东南及西北高,盱江自南向北从中间低洼地带穿流而过,经南城、金溪、临川、南昌而入鄱阳湖。盱江的过境不仅给南丰带来了便利的水路交通,而且其主流和众多支流造就了大大小小的山间盆地和河谷冲积平原,为南丰人提供了丰衣足食的万顷良田。

南丰很早就开始栽培南丰蜜桔。《新唐书》中有“朱桔”为临川贡品的记载[注][宋]欧阳修撰:《志》之31,《新唐书》卷41,清乾隆英武殿刻本,第449页。,明朝地方志中也有建昌贡“朱桔”之说[注][明]夏良胜撰:《明正德建昌府志》卷4,明正德刻本,第67页。。南丰县唐时属抚州,明清归辖建昌府(府治为南城县)。从今天抚州市所管辖的2区9县来看,只有南丰蜜桔历史悠久且至今仍负盛名。因此,上述两处所记载的“朱桔”很可能来自南丰。唐宋八大家之一的南丰人曾巩,曾赋诗赞美家乡的蜜桔。[注]其诗云:“鲜明百数见秋实,错缀众叶倾霜柯。翠羽流苏出天仗,黄金戏球相荡摩。入苞岂数桔柚贱,芼鼎始足盐梅和。江湖苦遭俗眼慢,禁御尚觉凡木多。谁能出口献天子,一致大树凌沧波。”参见[宋]曾巩:《元丰类稿》卷1,四部业刊景元本,第3页。这清楚说明,南丰蜜桔最迟在北宋时已成贡品。综合判断,唐宋时期,南丰广植蜜桔且其已被列为贡品,当无疑问。

南丰蜜桔的生长深受气候和土壤等因素的影响。就一般柑桔而言,其对温度、降水、光照等气候条件有特定要求。柑桔喜温爱湿,喜欢“雨热同季”,适宜生长在年平均气温15—27度、年降水量在1000—1500毫米的地区。柑桔生长季节要求降水在每月120—150毫米;气温一旦低于10度,桔树将停止生长,若气温过低,桔树将被冻坏冻死;相反,若气温和土壤温度超过37度,根系和果实同样停止生长。正因为此,柑桔一般生长在北纬16—37度的亚热带地区。南丰正处于北纬26—28度之间,属亚热带季风气候区,全年气候温和,日照充足,热量丰富,雨水丰沛,最低气温少有零度以下,为蜜桔生长提供了绝佳的气候条件。就土壤条件而言,柑桔喜紫色土、红黄壤、冲积潮土,要求土壤PH值在5.5—6.5之间,在山地、丘陵、平地和江河冲积地都能栽培成功。南丰县地属江南丘陵地带,土壤基本为红壤土质,土壤PH值大都在5.7—7之间,众多山坡、山间盆地和冲积河谷的潮砂泥土,土层深厚,土质肥沃,含有丰富的钙、磷、钾及各种有机物,为南丰蜜桔的生长提供了适宜土壤。

受气候、土壤等条件的影响和限制,南丰蜜桔产地基本分布在盱江两岸,但主产地集中于城区的郭园背、王家塘塍上、岳庙上、茅店,以及城郊的水南、瑶浦、杨梅等地。如民国初年,城区所种柑桔“颗小皮薄,味甘而清水足,无渣”;另外,“近城瑶浦、水南、杨梅堡三处出产极多而味似城内”。[注]包发鸾修,赵惟仁纂:《南丰县志·民国纪事》卷终,《中国地方志集成》,江苏古籍出版社1996年版,第541页。清中后期,随着国内市场的统一和繁荣,柑桔的市场需求量大为增长,这进一步刺激了柑桔和蜜桔种植规模的扩大。到清末民初,南丰柑桔种植规模达到一个新的高度。据调查,仅蜜桔产额,曾高达12万担之多。[注]刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,《中国实业》第2卷第2期(1936年2月15日),第1页(文页);董时厚:《南丰柑橘之现状及今后改进之方法》,《江西农讯》第1卷第3期(1935年2月1日),第42页。(后文重复出现的文章,仅标注篇名及页码)蜜桔种植产业的扩张源于市场利润的刺激。早在宋代,就有“凡橘一亩,比田一亩利数倍”的记载。[注][宋]叶梦得:《避暑录话》,《丛书集成初编》第2787卷,商务印书馆1939年版,第91页。苏区革命后,有学者在对南丰桔农各项收支明细调查后认为,种桔“获利均在百分之五十以上”,且“以其经营技术之拙劣,树龄老幼之不整齐尚有如许厚利”。[注]戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,《江西农讯》第3卷第14期(1937年7月16日),第19页。事实上,适宜种植区域的民众无不争相种植柑桔,以至于清中后期,“近城水南杨梅村人不事农功,专以为业”[注][清]柏春修,鲁琪光等纂:《同治南丰县志》,《中国地方志丛书》,上海古籍出版社2010年版,第260页。。

民国初年以后,由于灾害、战乱、管理不善等众多原因,南丰蜜桔遭受重创。1917年“十二月大雪,冻死城外橘过半”;1918年“冬朔,风冻河城外橘,杀尽城内余之三四”[注]包发鸾修,赵惟仁纂:《南丰县志·民国纪事》卷终,《中国地方志集成》,第541页。;1922年“气候特别的寒冷,很多的橘树都冻死了。而王土坑及石头上两处,全数冻死,一无所存”[注]罗尧卿:《江西南丰柑橘栽培概况》,《农学月刊》第3卷第2期(1936年12月1日),第89页。。灾难过后,桔农重新培植桔苗,但因“柑橘自种植后须至五年或六、七年以上方开始结实,如栽植得法,自十年后即能盛产”[注]戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第11页。。到了1930年前后,桔树刚进入丰产期,南丰县又不幸沦为国共争战之所。国共双方争夺南丰县城,“凡七八次,每一争夺,为便利攻防计,城外橘园,多被伐除,加以栽培者多流离远方,橘园荒芜”[注]董时厚:《南丰柑橘之现状及今后改进之方法》,第42页。;更有甚者,桔园竟遭“任意砍伐,充作薪料”[注]曾勉之:《江西南丰之柑橘》,《园艺》第3卷第2期(1937年2月),第92页。。优质产桔区城郊、瑶浦二处损失最巨,时人感叹:“近年以来,匪患频仍,农村破产,桔园荒芜。”[注]《南丰蜜橘之运销问题》,《经济旬刊》第7卷第8期(1936年9月15日),第1页。1934年,全县柑桔产量“不上二千担”[注]雷殷:《南丰蜜橘运销合作概况》,《江西合作》第1卷第2期(1936年11月15日),第15页。,或“仅产两千余担”[注]董时厚:《南丰柑橘之现状及今后改进之方法》,第42页。;或2725担,其中蜜桔1934担[注]《江西柑橘》,金陵大学农学院农业经济系编:《豫鄂皖赣四省农村经济调查报告》第17号,金陵大学农业经济系1938年印,第2页。。

二、苏区革命后地方政府对南丰蜜桔的种植改良

在20世纪30年代初经济大危机和国共争战的背景下,“农村破坏、经济凋敝,更有甚于其他各省”[注]《江西农村改进事业概况》,《经济旬刊》第8卷第17、18期合刊(1937年7月15日),“论著”第1页。的江西,内部即涌动着农村改进的激流。1931年底,熊式辉在其宣誓就职答词中,将“救济农村”作为其走马上任的一大急务。[注]熊式辉:《宣誓就职答词》(1931年12月28日),《赣政十年》1941年印,第4页(文页)。其一大举措就是于1934年3月成立江西省农业院,下设农艺、森林、畜牧兽医三部,作为农业试验、农技改进、农业推广、农业教育和农民生活改善的专门管理机构,由北京大学农学院院长董时进出任院长。董时进认为,江西农业改进,应从两方面下手,“一为对原来普遍之产品,应求改良,使之进步……一为对于现时缺少,而吾人认为尚属于本省情形,有相当希望之产品,应加提倡,使之发展”[注]董时进:《江西农业生产之现状及应采之政策》,《江西农讯》第1卷第7期(1935年4月1日),第109、110页。。曾为“贡品”、声名在外的南丰蜜桔,“风味佳良,为本省果品之冠”[注]江西省农业院园艺组另一工作人员罗尧卿称:三湖的红橘,南丰的蜜橘,“在江西是很有点声誉的……可说是江西省唯一的良好果实。而南丰蜜桔品质的优良,更为其中之尤者”。分别参见董时厚:《农艺部园艺组工作》,江西省农业院编:《江西省农业院新院落成暨成立两周年纪念刊(江西省农业院院务报告第3号)》,1936年印,第30页;罗尧卿:《江西南丰柑橘栽培概况》,《农学月刊》第3卷第2期(1936年12月1日),第88页。,自然被纳入江西省农业院农艺方面改进的样本。

1935年1月,江西省农业院委派董时厚和技术员陈述祖调查南丰柑桔实况。在实地调查的基础上,董时厚提出了改进的具体建议。[注]这些建议有:1.在南丰开辟苗圃,培育优良桔苗,发放民间。2.购买大批杀虫药剂,帮助农民杀灭害虫。3.随时派员赴南丰指导剪枝、疏果、施肥、包装及储藏等法。4.筹设试验场,研究改良方法。5.开辟模范桔园,以为农民之仿效。参见董时厚:《南丰柑橘之现状及今后改进之方法》,第44页。以此为基础,在地方政府的协助下,江西省农业院采取了一系列措施,力图提振传统的蜜桔产业。

第一,设立南丰柑桔苗圃和柑桔试验场,从事桔苗的培育和推广,以及柑桔种植的试验和示范工作。如前所述,民国以来,南丰蜜桔屡受天灾人祸的影响,桔园荒废,桔树减少,产量锐减。要振兴蜜桔产业,最为重要是培育大量的桔苗,广为种植。南丰民间育苗多采用传统的吸枝诱接法(又称“接木法”)[注]所谓吸枝诱接法,系由桔树根际发出的芽,长成枝条,待其长及树冠高的时候,把它与树冠的枝条诱接起来,同时削掉枝条基部的一部分,埋上土,让它发芽。等到来年春天,上部愈合,下部生根,再从母树切下,成为新苗木。。这种方法不仅繁殖缓慢、价格不菲、影响母本产量,而且桔苗参差不齐,不利管理[注]《江西柑橘》,《豫鄂皖赣四省农村经济调查报告》第17号,第3页;罗尧卿:《江西南丰柑橘栽培概况》,第90页;董时厚:《南丰柑橘之现状及今后改进之方法》,第42页。,远不如芽接法(又称切结法)[注]所谓芽接法,系培育粗壮积壳砧木,然后选用生长壮实、节密、芽壮、叶厚、色深的秋梢,一个芽为一个接穗,与砧木切合包扎即成。繁殖快。有鉴于此,1934年秋,江西省农业院在南丰县长刘千俊和地方绅士的协助下,在县城外购地20亩,设立南丰苗圃,“育成优良苗木,发放民间,以期恢复过去之生产”。[注]董时厚:《农艺部园艺组工作》,第26、30页;董时厚:《南丰柑橘之现状及今后改进之方法》,第44页。次年春,又在苗圃内开辟了一个约6亩的桔园,作为柑桔试验场。[注]《农艺部园艺组报告》,江西省农业院编:《江西省农业院二十四年度工作报告(江西省农业院院务报告第5号)》,1936年印,第16页;《南丰蜜橘幼苗繁殖成功》,《江西农讯》第2卷第14期(1936年7月16日),第235页(卷页)。随着各项工作的开展,“原有圃地,不敷应用”,1940年,南丰柑桔苗圃在城东十里的洽溪洲“拟增购民地七十亩”,作为母本区、标本区和育苗区,“并增派技术员助理员各一人,技工亦增加十数名,由院增拨经费三千五百元,为购地及增加设备之用”。[注]《南丰柑橘苗圃增购圃地扩充事业》,《农业院讯》第1卷第14、15期合刊(1940年6月16日),第5页;《南丰柑橘苗圃扩充圃地》,《农业院讯》第2卷第2期(1941年1月15日),第5页。到1941年秋,实际购买民田58.725亩,花费1566.8元。[注]《南丰柑橘苗圃收买民田》,《江西农讯》第2卷第21期(1941年10月16日),第8页。

苗圃和柑桔试验场设立以后,农业院园艺部马不停蹄地开始各项相关工作。1935年4月,购买“枳殻苗三千”种植于苗圃内,“全数活着”;当年秋季施行芽接,“因接穗纤小,成活率甚低”,约20%;次年3月,“复行枝接”,成活率在80%以上,约接活千余株。[注]董时厚:《农艺部园艺组工作》,第30—31页;《农艺部园艺组报告》,第18—19页。在已有经验的基础上,育苗工作稳步推进,到1938年底,南丰柑桔苗圃“已育成枝接及芽接之苗,约万余株”[注]朱雄、黄汉炎:《南丰蜜橘调查报告》,《协大农报》第1卷第1期(1939年1月1日),第56页。,主要是蜜桔苗。历经多年试验,苗圃完善了芽接法,摸索出芽接法以8月成活率最高的经验。1946年夏,苗圃采用芽接法培育的蜜桔等果苗预计有12000株。[注]《南丰柑橘苗圃业务近讯》,《农业院讯》第6卷第15、16期合刊(1946年8月),第9页。同时,试验场还积极引进优良苗木进行试验,如福建蕉柑、潮州蜜桔、温州蜜桔等。柑桔试验场不仅是科学种植的试验所,而且是柑桔种植的示范地,也是培训桔农的实践基地。

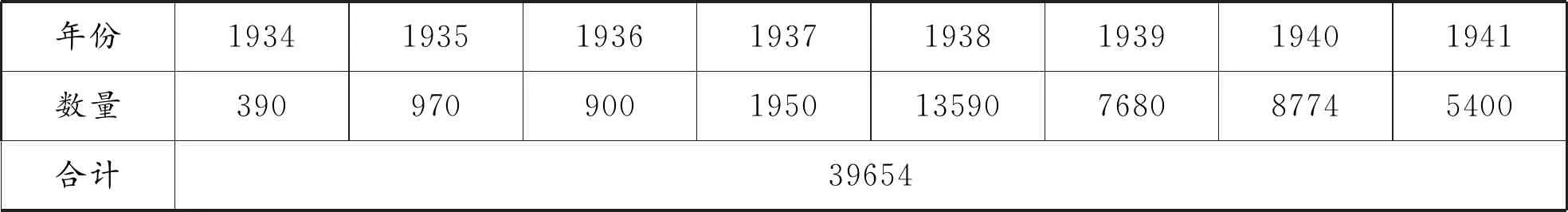

培育桔苗和柑桔移植试验目的是推广种植。最初是由苗圃直接推广,后来交由第七行政区[注]第七行政区管辖南城、南丰、宜黄、乐安、临川、东乡、金溪、资溪、光泽、黎川等县,区署驻南城。农业推广处办理,民间按价购买桔苗。1941年共推广南丰蜜桔苗5250棵;[注]萧纯锦:《一年来之江西农业建设》,《大路月刊》第6卷第5期(1941年1月),第80页。1942年,推广蜜桔苗3850棵;[注]《各场圃卅一年度果苗推广成绩》,《农业院讯》第4卷第2期合刊(1943年1月31日),第11页。1943年,共推广388株,其中南丰蜜桔苗占75%。[注]《南丰柑橘苗圃推广及嫁接果苗》,《农业院讯》第4卷第13、14期合刊(1943年7月31日),第13页。苗圃最初推广的数量,难以找到相关资料加以叙述,但可作一推估。表1为1934—1941年江西省农业院推广桔苗的数量,包括莲塘农场和乐化农场、南丰柑桔苗圃、三湖果树试验场等推广的数字。三湖果树试验场迟至1937年下半年才成立[注]《三湖果树试验场筹设完成》,《江西农讯》第3卷第1期(1937年1月1日),第9页。,而莲塘和乐化农场栽植柑桔不多,主要为试验种植之用,且南昌附近气候水土并不适宜栽种,桔苗推广数量有限。表1显示,1941年农业院共推广5400棵柑桔苗。将这一数字与前述同年第七行政区农业推广处的5250棵相比,可知该年推广的柑桔苗绝大部分为南丰苗圃的桔苗。另有资料记载,南丰柑桔苗圃“开办以来,六年于兹,年出橘苗五千余株”。[注]《南丰柑橘苗圃增购圃地扩充事业》,第5页。对比以上各年数据,此显系1940年左右苗圃的推广数。综上所述,可推断,表1各年推广桔苗数大部分实系南丰柑桔苗圃推广的桔苗数。

表1 1934—1941年江西省农业院推广桔苗概况(单位:年、株)

第二,设立南丰桔虫防治区,无偿为桔农提供专业防治害虫技术服务。据农业院调查,柑桔最重要的害虫是天牛类及介壳虫类,其次是长吉丁和恶性叶虫,桔农“往往有因虫害过烈橘树全部枯死而致破产者”。为此,农业院“曾累次派员前往两处,指导除虫”。为谋根本防治,1937年春,农业院设立南丰桔虫防治区,派员常驻南丰,专门负责桔虫的防治和指导工作。[注]钟秀群:《三年来本院治虫工作之回顾及今后应取之方略》,《江西农讯》第3卷第12期(1937年6月16日),第5、7页;萧纯锦:《十年来之江西农业建设》,《赣政十年》1941年印,第8页(文页)。有观察者注意到,“江西农业院特设橘虫防治处于南丰,橘农得益匪浅”[注]朱雄、黄汉炎:《南丰蜜橘调查报告》,第57页。。经过几年的现场指导和专业防治,“当地橘农大半均能使用科学方法防治虫害”。因此,1940年初,农业院“乃将防治区撤销”[注]萧纯锦:《十年来之江西农业建设》,第8页(文页)。,“令指导员吴镇国携带所采标本回院从事研究,必要时再前往指导”[注]《南丰橘虫防治区指导员调院》,《农业院讯》第1卷第9期(1940年3月16日),第5页。。

第三,开办各种培训班,传授桔农栽培和防治害虫技术。南丰蜜桔种植历史悠久,祖祖辈辈积累下丰富的种植经验,但用现代农业科技的标准评判,仍有许多弊端。如采用接木法育苗,不仅繁殖迟缓,而且苗不齐整,“难期结果良好”;种植不讲究间距,妨碍通风和采光;不重视施肥,还往往间作蔬菜或其他作物,易引发虫害。[注]董时厚:《改进江西园艺之方针(续)》,《江西农讯》第1卷第7期(1935年4月1日),第110—111页(卷页)。再如缺乏防治虫害知识,“除天牛幼虫能用刺杀法外;其余简直束手无策”[注]钟秀群:《南丰柑橘害虫一瞥》,《江西农讯》第2卷第18期(1936年9月16日),第314页(卷页)。。因此,开办各种培训班,向桔农灌输现代科学观念,传授柑桔栽培和虫害防治技术,是政府当仁不让的职责。

1936年8月,江西省农业院园艺组和昆虫组在南丰合作开办了柑桔栽培技术训练班。培训内容为栽培法、繁殖法和治虫法三门课程,分别由园艺组技术员陈述祖、罗尧卿和昆虫技术员钟秀群教授,每日上课三小时,在南丰柑桔试验场实习三小时。该班于26日开课,29日结束,共培训当地桔农24人。[注]《柑橘栽培训练班结果良好》,《江西农讯》第2卷第18期(1936年9月16日),第315页;钟秀群:《南丰柑橘害虫一瞥》,第311页(卷页)。1938年4月,南丰桔虫防治区在南丰县政府协助下举办防治柑桔害虫训练班,先后办理三期,分别在郭背园、水南、瑶浦三个地方举办,每期两天,每天四小时。每期所到人数,“均系第一天较少,次日即多”;培训内容“以防治柑橘害虫及药剂调制法为主,柑橘栽培为副”,三期共培训桔农93人。[注]饶华棣:《南丰防治柑橘害虫橘农训练班纪要》,《江西农业》第1卷第1期(1938年6月1日),第80页。两次专业技术培训均针对性强、实用性强,且完全免费,取得了良好效果,受到当地桔农的欢迎。

第四,为桔农提供日常种植技术和咨询服务。一是工作人员在参观或调查之余,顺便给桔农以专业指导。如1935年春,农业院派昆虫组职员黄问农赴南丰调查柑桔害虫状况,黄问农在调查过程中,即将天牛的各种防治方法传授当地桔农,并用携带的农药对虫害桔树进行了实地除虫演示。[注]黄问农:《南丰柑橘虫害调查记》,《江西农讯》第1卷第9期(1935年5月1日),第173—174页(卷页)。二是在南丰设立的柑桔相关技术服务机构提供日常指导。如印制除治桔虫药剂调剂表,发给桔农,供其参考;“随时派员指导橘户及编辑柑橘栽培浅说,分发民间”[注]董时厚:《农艺部园艺组工作》,第30页。。三是积极指导桔农应对突发虫灾事件。如1946年夏,因气候反常,引发虫灾,而圃内“杀虫药剂缺乏”。南丰苗圃一面发动全体员工在圃内“施用简便药剂及人工方法积极捕杀,历时半月,始告扑灭”;一面“派员赴各蜜桔产区,实地调查虫害种类,为害状况,受灾范围及采集标本,以资研究……并指导桔农,通力捕杀,结果甚著成效,本年桔虫之为害,幸免蔓延”。[注]《南丰柑橘苗圃业务近讯》,第9页。

江西省农业院的上述改进举措产生了较好效果。据1946年夏统计,南丰苗圃自设立以来,历年推广桔苗,“不下四万余株,所及地区,达七十余县”。据各方反映,所推广的桔苗具备诸多优点,如移栽成活率高达80%、生长旺盛、耐寒力极强、移栽后三年即开始结实、品质与南丰当地所产并无差异。[注]《南丰柑橘苗圃业务近讯》,第9页。从南丰县整个蜜桔产业看,其种植规模成倍扩大,单产和总产量均成倍增长。据1934年的一份调查显示,南丰蜜桔主产区共有16400株桔树,产量为1934担。[注]《江西柑橘》,《豫鄂皖赣四省农村经济调查报告》第17号,第2页。按照每担160斤计[注]据时人记载,每担柑橘以160斤计。参见曾勉之:《江西南丰之柑橘》,第92页。,平均每株产量不到19斤。1936年,蜜桔产量达到3000余担[注]雷殷:《南丰蜜橘运销合作概况》,第15页。;1930年代末,为9000担[注]《主要物产调查表》,江西省政府建设厅编:《江西省商业概况》,1941年印,第38—41页。。而据1946年底的调查,全县蜜桔产量增长到17000担。[注]本室统计组:《江西各县特产调查表》,江西省银行经济研究室编印:《经建季刊》第4期(1947年9月31日),第147页。经时人调查,1947年南丰主产区蜜桔栽培面积为2948亩,桔树73930棵,当年总产量约290万斤(以每担160斤折算,约为18125担),平均每株结果“约在四十斤左右”。[注]吴友三、过崇俭:《南丰蜜桔》,《农报》第12卷第2期(1947年4月15日),第50—51页。另有资料显示,1940年代末,南丰全县桔子全年总产量达40000担。[注]江西省银行研究室编:《江西省各县重要物产调查》,1949年印,第31页。1940年中后期不同年份的数据尽管不同,甚至相差较大,但它们所反映的南丰蜜桔种植规模和产量激增状况,则是一个不可否认的事实。

三、苏区革命后地方政府在扶植蜜桔营销方面的努力和挫败

成立江西省农业院,为农民农村提供专业的技术服务,只是政府救济农村和改进农村的举措之一;另一项举措是通过农村合作社将农民组织起来。蒋介石的计划是,国共争战结束后,“以经济为中心,而且运用集团和统制的方法”,“在收复区建立一个理想新的政治制度”,并使其“成为一个新的政治的模范区域”[注]熊式辉:《海桑集:熊式辉回忆录(1907—1949)》,香港明镜出版社2008年版,第170—171页。。如何实现这一目标呢?主政江西之初的熊式辉“将农村合作列为复兴江西要政之一”,并于1932年3月设立江西省农村合作委员会,主管全省合作行政,督导全省“收复区”[注]“收复区”及“收复”等词,是当时报刊出现频率较高的词汇,它们反映了当时的历史场景。为行文简洁,下文使用时概不加引号。农民组织合作预备社。[注]胡家凤:《十年赣政之回顾与展望》,《赣政十年》,1941年印,第6页(文页)。同年,豫鄂皖三省剿匪总司令部指出:“农村崩溃之主因在于农村自身之无组织,而组织农村则莫善于合作制度”[注]《剿匪区内农村合作条例章程说明书》,秦孝仪主编:《革命文献》第85辑,台北中央文物供应社1980年版,第302页。;同时认为,通过政府力量的积极介入,指导农民组建农村合作社,可使农民经济上自立、政治上自治,“实切合民生主义之真谛,而为今日兴复农村发展农业唯一之良剂”[注]《救济农村经济首应提倡农村合作社》,《大公报(天津)》1932年10月29日,第5版。,于是将江西省所订的合作法规改订为《剿匪区内各省农村合作社条例》,在各收复区内全面推行。因此,在国共争战后的赣闽边区,南京国民政府曾普遍组织农民成立合作预备社,通过合作社对农村进行有限的金融“下乡”和资本扶助,在战后这一特殊时期和特殊环境下部分实现了“战后救灾”和复兴农村的目的。[注]游海华:《农村合作与金融“下乡”——1934—1937年赣闽边区农村经济复苏考察》,《近代史研究》2008年第1期,第68—83页。这是轰轰烈烈的民国合作运动在战后边区积极风貌的展现。

在这种背景下,作为收复区内历代“贡品”、江西特产的南丰蜜桔产业,自然被统制经济思潮和合作运动的时代潮流所裹挟,只不过南丰桔农的合作,不是采用信用、生产等合作形式,而是积极尝试运销合作。南丰县政府认为,“名产衰落,销路不广”的主因在于“商人操纵橘价,尽剥削之能事”,从而导致“橘户所入既微,自然无意改进栽培,而谋生产增加”。为“统一售卖,提高售价与夫改良生产”,县政府积极扶植和帮助当地桔农成立蜜桔运销合作社,“向江西省农村合作委员会请求借款与指导,以资经营”。[注]江西省农村合作委员会相关工作人员亦持与南丰县政府相同观点,有文献说:“在种桔农民无合作组织以前,因受奸猾行商之操纵剥削,得利甚微,其于密(应为桔,笔者注)林亦少人注意培植,而影响产量之减少。”分别参见刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,第1页;雷殷:《南丰蜜橘运销合作概况》,第15页。

1934年10月,在蜜桔成熟即将采摘和销售的前夕,在县政府的扶植下,蜜桔主产区的郭背园、瑶浦、水南分别成立了保证责任运销合作社,共有社员166人;三社共同组成区联合会,由区联合会主持运销工作。其中,郭背园合作社社员58人,认股140股,计股金560元,业务范围为城区及附近两里以内;瑶浦合作社47人,68股,股金272元,业务范围为瑶浦村及附近三里以内;水南合作社61人,89股,股金356元,业务范围为水南、上下杨梅渡及石背寮等村。[注]刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,第2、3页。1936年,三社合并改名为南丰县城城区保证责任蜜桔运销合作社,同时在水南、瑶浦设立分社,社员减少为131人,其中郭背园35人、瑶浦41人、水南55人。[注]戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第14页。

除倡导和帮助桔农组建蜜桔运销合作社外,政府在南丰蜜桔的运销中所起的作用还表现在:1.统制运销,规定蜜桔概由合作社贩卖。早在合作社成立之初,南丰县政府即有“限制全数蜜桔概由合作社运销之议”,但因一些桔农早有“卖青”(将青果预先售卖)和“卖花”(桔未结果而预售)行为而没有完全达到目的。[注]刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,第4页。1936年,蜜桔基本上由合作社统制运销,南丰县政府“封锁客商采办,禁止客运出口”[注]《南丰三湖蜜橘》,《农学月刊》第3卷第3期(1936年1月1日),第149页。,民间商人则因政府禁令而“裹脚不前”[注]戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第14页。。2.为合作社解决营销资金困难,提供免费借款和低息贷款。前者如1934年,在省农村合作委员会放款未到时,南丰县政府借给合作社1600元,暂作运营资金,不计利息。[注]刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,第5、6页。后者如1934年,江西省农村合作委员会给合作社的贷款金额为8000元,贷款利息为月息7厘,远较民间贷款利率为低(通常为月息1.5分[注]戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第17、18页。);1936年,贷款金额为23700元。[注]刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,第5页;戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第13页。3.江西省农村合作委员会供运代办处以低价承运合作社蜜桔。1934年和1935年,蜜桔合作社“只需付给汽油等费”,实际“每担收费两元”。[注]刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,第5页;戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第15页。4.江西省农村合作委员会利用合作社关系网络帮助推销蜜桔。如1936年,江西省合作委员会九江办事处帮助代销200篓蜜桔,汉口湖北供运代办处代销400篓,上海江苏合作社代销400篓。[注]雷殷:《南丰蜜橘运销合作概况》,第15页。

在政府的帮助和扶植下,合作社的蜜桔营销工作取得了一定的成绩。一是外销的蜜桔数量有逐年增高之势。如1934年,经合作社输出蜜桔800担,1935年为900担,1936年为2408担。[注]戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第15页。二是恢复了蜜桔传统的外销市场。受多种原因的影响,战前南昌九江等省内城市的果业市场,“不是舶来品,就是省外来的……柑橘是日本或美国来的蜜橙,本地几乎毫无地位”[注]罗尧卿:《江西南丰柑橘栽培概况》,第88页。。而1934年,经过合作社的努力,南丰蜜桔“除售与当地军队及零售少许外,其最主要之销路为南昌。九江、汉口等处亦各有数十担运往销售。据云京沪亦有少数销售”[注]刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,第4页。。此后,合作社进一步将南丰蜜桔展销于上述各地市场。三是为扩大蜜桔的销量,合作社先后在各大报刊媒体上广为宣传,进一步扩大了南丰蜜桔的品牌影响。如《江西民国日报》曾刊登合作社的启事:“南丰蜜橘向由橘商贩运,以采摘太早,装运未善,致品质不齐,极易腐烂。本社为增进蜜橘品质,并研求防腐起见,特规定收期,统制运销。承江西省农村合作委员会、江西农业院派有专门技师指导采摘,改装运分行京沪汉浔各埠。惟今年产品不旺,恐不敷各地分销用。特通告本省水果同业,愿意分销者均请速至环湖路北八十八号本社南昌批发处接洽。”[注]《南丰蜜橘运销合作社启事》,《江西民国日报》1934年11月6日,第2版。上海《申报》上刊有大量的南丰蜜桔销售广告。[注]《历朝贡品江西南丰蜜橘到沪》,《申报(上海)》1934年12月12日,第10版;《江西名产南丰蜜橘大批到沪》,《申报(上海)》1936年12月3日,第13版;《南丰蜜橘二批到沪》,《申报(上海)》1936年12月21日,第13版。由于南丰蜜桔的品牌效应,1935年,“印度波兰等国,均有函致国际贸易局,请代订购”[注]刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,第1页。;1936年,南丰蜜桔则由汕头远销伦敦市场。[注]退思:《中国蜜橘销英》,《江西农讯》第3卷第6期(1937年3月16日),第1页。四是改善了蜜桔的外销包装,厘定了蜜桔的质量标准,为扩大外销奠定了良好基础。鉴于1934年外销汉京沪蜜桔用内垫稻草的普通篾篓包装“发生腐烂,遭受损失颇巨”[注]刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,第4页。的教训,1936年外销的蜜桔,合作社均用内垫稻草的硬篾篓包装,上面加以木盖,然后用铅丝扎紧,木盖上贴上合作社的标识,注明数量、等级、社员姓名等;同时“以果实大小及色泽为标准”,将蜜桔分为“特等”“优等”“上等”或“甲等”“乙等”“丙等”三个级别。[注]雷殷:《南丰蜜橘运销合作概况》,第15页;戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第12页。

尽管外有政府的帮助和扶植,合作社本身也努力经营,但是南丰蜜桔运销合作社还是没有摆脱失败的历史命运:其社员由1934年成立时的166人减少到1936年的131人,并最终于1937年左右匆匆结束了其短暂的历史使命。[注]朱雄、黄汉炎:《南丰蜜橘调查报告》,第52页。

合作社失败的原因多种多样,最主要的原因在于地方政府的“统制运销”,既没有法理和上级政策依据,又不符合当地传统和部分桔农需要。何谓合作制度?1937年,原江西省合作委员会委员长(时任江西省财政厅长)文群对此说得至为明白:“合作制度者,乃民生主义国家,对于国民合作事业,在不废除私有财产与自由经营两种现况之下,所必采之经济制度也。”[注]文群:《五年来的江西合作》,《江西合作》第2卷第2期(1937年7月3日),第32页(卷页)。很明显,“禁止客运出口”“概由合作社运销”的统制政策是对“自由经营”的反动。这样“无法无天”的政策自然遭到南丰县水果商的强烈抨击和反对。1936年,该县水果商联名具呈省商联会,呈请省政府转饬南丰县政府,“撤销是项合作社,制止操纵价格,不得禁止出口,以维商人利益”[注]《南丰三湖蜜橘》,第149页。。同时,如前文所述,“卖青”和“卖花”等,是桔农生产中的传统,是桔农面对经济窘迫或不熟悉市场行情等的权宜之举,而“统制运销”的实施,使得部分桔农不得不将蜜桔“削价出卖”给合作社,而“过去贩青贩花之习无形废除,益感资金周转不灵,尤为所苦”[注]戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第14页。。这显然有违创办合作社维护桔农利益的初衷。

其次,合作社内部问题亦是关键原因。如不善经营。1934年,运往九江、汉口的蜜桔因“包装不良,管理欠周,未能及时提货发售,所受腐烂损失,颇属不赀,故售价虽高,仍属得不偿失”[注]刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,第4页。。如增加不必要的成本。1934年合作社的运销开支1192.44元中,借用公共场所用去修理费8.7元,屋内装饰费如党国旗总理遗像等3.79元,杂用费中的烟、茶、木炭、毛巾21.54元,开会茶点5.12元,应酬3.4元,图章、印泥0.92元,提灯会花灯0.6元,都是额外的费用。如果私商经营,无疑将采取更为节约的方式。如某些社员借统制运销以自肥。因实行统制政策,非社员的蜜桔,“皆感无法脱售之苦,而社员中渔利者乃乘机触动,假借贷款实行下乡廉价收买,充作自己产品送社外运,以图厚利而苦乡农”[注]戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第20页。。如合作社的变异。1936年,改组后的合作社规定,除“贩卖费及运送人旅费均由卖价内扣除”外,尚需“每担抽收手续费二角,包装竹篓费二角”,“红利以百分之四十作公积金及职员酬劳费,百分之十为地方公益费,其余则按生产数量分配”。[注]戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第14页。从这个规定来看,合作社已不是维护社员利益的合作社了,而是凌驾于社员之上的“特殊集团”,是他们谋取利益的工具。此后合作社的解体自在情理之中。

再次,合作社并未给桔农带来丰厚利益,难以获得桔农的衷心支持。在合作运销的前几年,南丰蜜桔每担的外销均价分别为1930年9元、1931年(丰产年)8元、1932年11.5元、1933年8.5元。1934年,通过合作社运销的均价为每担15元,南昌市场更高达每担20元;扣除一切运销开支,平均每担实得9.476元。[注]刘润涛:《南丰蜜橘之合作运销》,第4—5页。1935年,扣除开支后,合作运销后每担实得纯利9.3元。[注]戴麟、周承禹:《南丰蜜橘调查报告》,第14页。通过合作社运销的每担桔价和1930—1933年4年的均价9.25元相差不大,参加合作社的桔农收入实际上并没有得到提升。并且,合作社的价格还是在政府的帮助和优惠下(如低息贷款和免费借款、汽车运输只收汽油成本费、利用全国合作社关系网络帮助推销等)取得的。一旦没有了这些优惠和帮助,合作社桔农的收入甚至还不如以前。

四、统制经济浪潮下的政府行为审视

历经20世纪30年代初经济大危机的冲击,中国农村可谓“哀鸿一片”,“农村破产”或“农业危机”的呼号不绝于耳。同时期的江西还是国共激烈争战的战场,农村破坏和经济凋敝更有甚于它省。1931年底,熊式辉在其宣誓就职答词中,将“救济农村”作为其走马上任的一大急务。在大规模争战即将结束的1934年底,熊式辉又提出1935年为“江西建设年”。在此背景下,作为历代“贡品”、江西特产的南丰蜜桔被纳入政府提振经济的视野,传统蜜桔产业成为政府改进农村进而复兴农村的一个抓手。

1934年3月,江西省成立了专门主管全省农业发展的管理机构——江西省农业院。在南丰县政府的协助下,江西省农业院在南丰先后设立柑桔苗圃、柑桔试验场和桔虫防治区,到民国末期,推广了数万高质量桔苗,进行了有效的桔虫防治工作,得到了当地桔农的信仰。以此为基础,南丰蜜桔产业呈恢复性成长,种植规模成倍扩大,单产和总产量均成倍增长。与此同时,受民国合作运动的影响,在政府支持(统制运销政策,以及低息贷款、免费借款、汽车运输价格优惠、帮助推销)下成立的南丰蜜桔运销合作社,于1934至1936年积极拓展,不但恢复了传统的外销市场,外销数量也年有扩大之势,还进一步扩大了“南丰蜜桔”的品牌影响。但是,由于“统制运销”既没有法理依据,又不符合当地传统和部分桔农需要,加上合作社的不善经营、个别社员的自利行为尤其是合作社的变异,使得运销合作的命运戛然而止。

苏区革命后江西地方政府提振南丰蜜桔产业发展的行为和结果,无疑进一步丰富了我们对于苏区革命后原中央苏区暨赣闽边区社会经济复苏的认识,同时为我们深入认识政府职能以及政府和市场之间的关系提供了较好个案。欧洲国家在现代化过程中(17、18世纪),都“极力扩张政府职能,拥有并控制各类企业……由政府掌握经济大权被视为保障国家安全和征服别国不可缺少的手段”[注][美]尼古拉斯·施普尔伯著,杨俊峰等译:《国家职能的变迁:在工业化经济体和过渡性经济体中的私有化和福利改革》,辽宁教育出版社2004年版,第254页。。中国显然不同于殖民扩张时期的欧洲各国,但中国政府在现代化转型进程中所扮演的角色与欧洲各国仍有诸多共通之处。在经济危机和民族危机双重打击下,20世纪30年代初的中国知识界兴起了统制经济的热潮,南京国民政府则有金融统制、重工业建设、特矿统制、大规模国防交通网建设等抗战前的统制经济和经济备战行动。[注]陈雷:《经济与战争——抗日战争时期的统制经济》,合肥工业大学出版社2008年版,第71、75—104页。在历经多年国共争战、经济几近崩溃的江西,蒋介石计划“以经济为中心”,“运用集团和统制的方法”,使其“成为一个新的政治的模范区域”。因而,苏区革命后,江西地方政府提振南丰蜜桔产业发展的举措,实为统制经济浪潮在地方实践的典型展现。只不过,南丰蜜桔虽为历代“贡品”、江西特产,但究其本质亦不过是普通之农产品而已。它既不像金融、重型工矿、国防交通等行业一样关乎国家经济命脉,也不像食盐、粮食等生活必需品关乎百姓日常生计,显然缺乏经济统制的基本必要性。这样一种水果,其统制运销的命运于1937年戛然而止,明白揭示了其不过是在特定历史时代为统制经济浪潮所裹挟而已。

现代经济学理论认为,市场经济是数目庞大的供给者和需求者基于海量信息来做决策的生产活动,政府不能干预具体而繁琐的微观经济活动[注]《从三个维度划定政府和市场边界》,《中国社会科学报》2014年4月16日,A1版。;生产共享品和服务,以不同于市场配置的方式再分配产权,是现代政府的主要职能之一[注]制度经济学理论认为,政府的职能主要是:1.保护公民的各项自由;2.生产共享品和服务;3.以不同于市场配置的方式再分配产权;4.征缴并管理税款和其他收费,为政府机构和政府的其他成本提供经费。参见[德]柯武刚、史漫飞著,韩朝华译:《制度经济学:社会秩序与公共政策》,商务印书馆2000年版,第138、357页。。苏区革命后,南丰蜜桔产业的发展状况表明,地方政府所生产的共享品和服务(如提供的桔苗、柑桔种植技术和害虫防治服务)是成功的,而干预微观经济活动(如统制运销、干预合作社具体营销的行为)是失败的。近代中国的市场经济尽管发展不很完善,但是南丰的案例再次证明了现代经济学基本理论的正确性和有效性。此案例亦提示我们,在中国经济现代化进程中,尤其在当前市场经济体制下,必须充分运用和发挥好政府的作用。政府职能的行使既要到位,又不能错位,更不能越位和缺位。