创新特性对新能源汽车消费者采纳意愿的影响机制:个体创新性的调节作用

解茹玉 安立仁

摘要:新能源汽车在市场推广中频频受阻,多数消费者仍处于观望状态。本文以创新特性为自变量、消费者感知风险为中介变量、个体创新性为调节变量,采用结构方程模型探究新能源汽车消费者采纳意愿的内在机理。研究显示:创新特性显著影响消费者采纳意愿,其中一部分通过直接路径实现,另一部分通过消费者感知风险路径实现,同时,个体创新性显著弱化感知风险对采纳意愿的负向影响;消费者对创新不确定性的判断通过感知风险的大小来反映;个体创新性的不同水平会放大或者减小感知风险对消费者采纳意愿的影响程度。结果表明,创新中所包含的不确定性会带给消费者一定程度的感知风险,而消费者在个体创新性水平上的不同表现,又进一步扩大了消费者感知风险的差异,从而共同影响创新扩散的进程。因此,当前新能源汽车还处于创新扩散的早期阶段,需要进一步提高创新的确定性、降低创新的不确定性,细分和筛选创新性消费者,有效化解消费者感知风险。

关键词:新能源汽车;采纳意愿;风险感知;创新扩散;创新特性;个体创新性

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2020(05)-0113-09

当前,汽车领域正处在内燃机驱动技术与新能源驱动技术的新旧技术转换时期。一方面,传统燃油汽车性能稳定、技术成熟、款式多样,完全能够满足大部分汽车消费者的基本需求,但由于温室效应问题愈发严峻以及石油能源的不可持续发展性,近年来传统燃油汽车的市场销售不容乐观,价格下降伴随着销量持续下跌似乎成为不可挽回的事实。另一方面,作为替代产品的新能源汽车,采用了非常规的车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车,被广泛认为能减少空气污染和缓解能源短缺,而事实上这一显著优势并未引发销售热潮。截至2018年年底,全球新能源汽车累计销量突破550万辆,中国作为全球最大的新能源汽车市场,销量占比达到53%,尽管如此,距离中国2020年产销量达到500万辆的目标,仍有较大差距。事实上,在进入市场的很长一段时间,新能源汽车市场主要由政策主导,并高度依赖补贴等传统扶持政策。

新能源汽车作为典型的新兴技术,节能环保及政策补贴是其优势,但配套设施的完备性、电动汽车的安全性以及价格等诸多不确定性致使新能源汽车的采纳困难重重[1]。调查显示,多数消费者仍持观望态度,新能源汽车还处于创新扩散过程的早期阶段[2]。关于新能源汽车的市场扩散,已有研究显示中国新能源汽车供需双侧政策的“经济性”比较突出,“便利性”相对不足[3],政策补贴的逐渐“退坡”将会引起销量大幅下滑[4]。与此同时,消费者对产品的感知有用性和感知易用性、消费者创新性等因素对公众新能源汽车采用具有显著正向影响[5],价格敏感度、需求度、网络外部性等对消费者采纳意愿也有不同程度的影响[6]。上述微观层面的研究大多基于技术接受模型等理论研究消费者认知对使用态度的影响,而较少提及产品的创新特性,然而罗杰斯[7]在创新扩散理论中提出,创新的属性和用户对它的认知决定了创新被采用的速度。此外,大多数研究将消费者感知风险和个体创新性作为自变量研究其对采纳意愿的影响,但却忽视了它们对消费者决策这一心理过程的中介和调节作用,如Wu等[8]研究指出,感知风险、兼容性等因素显著影响移动商务采纳行为。那么,创新的认知属性是如何影响消费者采纳意愿的?感知风险与个体创新性又是如何影响二者关系的?本文将基于创新扩散理论和新产品采用模型,从新能源汽车的创新特性出发,引入感知风险作为中介变量、个体创新性作为调节变量,探析影响新能源汽车消费者采纳意愿的内在机理,尝试对上述问题做出回答。

一、文献回顾与研究假设

(一)创新特性与消费者采纳意愿

首先,创新的属性是客观存在的,但对不同采纳者来说,创新的属性又是不同的,原因在于采纳者自身的知识、过去的经验和价值观念不同,对创新属性的认知不同[7]。罗杰斯[7]在创新扩散理论中提出“创新产品的属性和用户对创新属性的认知决定了创新扩散的速度”,后者被称为创新特性。有研究指出金融素养显著影响居民使用信用卡,并且户主年龄与信用卡使用显著负相关[9]。因此,一项创新除了要能够解决消费者面临的问题之外,还要尽可能地贴近消费者的工作生活习惯,通过提高创新的兼容性、降低创新的复杂性来提高消费者采纳意愿。对新能源汽车而言,作为绿色创新产品,消费者所感受到的相对优势主要在于现有的政策利好和配套补贴,这也是消费者关注、接受和采纳新能源汽车的一个重要动机;新能源汽车的节能环保优势及乘坐舒适度,也吸引了众多环保人士及年轻人的青睐。然而,即便如此,新能源汽车在兼容性等方面的不足依然让众多汽车消费者望而却步,如安全性、零部件的配备与价格、充电便利性、充电速度、续航里程等问题,都严重影响了消费者采纳意愿[10]。一项创新能否得到有效扩散,与这项创新的客观属性有关,但更关键的在于用户所感知到的创新特性。本文在调查研究中重点关注用户所感知到的创新特性。

其次,大量研究证明,在正确测量的前提下,相应的行为意愿可以非常精确地预测大部分的社会行为[11],因此对消费者在未来是否会采取某种具体行为的最直接的预测方法就是了解他们采取该种行为的意愿,营销学上将后者称为“消费者行为意愿”[12]。因此,消费者行为意愿是连接消费者自身与未来行为的一种陈述[13]。本文将采用消费者对新能源汽车的关注度、推荐他人以及购买可能性来测量新能源汽车在私人消费品市场的扩散效果。

基于上述分析,本文提出以下研究假设:

假设1:创新特性会显著影响消费者采纳意愿;

假设H1a:創新的相对优势正向影响消费者采纳意愿;

假设H1b:创新的兼容性正向影响消费者采纳意愿;

假设H1c:创新的复杂性负向影响消费者采纳意愿。

(二)中介效应

新能源汽车作为传统燃油汽车的替代产品,被广泛认为能够有效减小空气污染和缓解能源短缺,一进入市场就受到全世界的瞩目和各国政府的高度关注,然而事实上这一显著优势并未实现预期销量。为什么一项好的创新产品,却不能被市场接受呢?

消费者的购买决策是一个心理过程。消费者根据自身的知识、以往经验以及自身偏好对购买和使用创新产品的可能后果进行预期的判断[11],当预期绩效低于预期风险时,购买意愿就会增强,反之则会降低。

对潜在用户来说,创新所带来的结果是不确定的。感知风险来源于个体对选择的不确定性,担心自己的选择可能会带来潜在的负面影响[14]。创新的不确定性就包含在创新的属性中。新能源汽车作为一项创新产品,也同样存在诸多的不确定性,如技术安全性、续航里程、基础设施等,这些都会大大增加消费者的感知风险,进而影响消费者对新能源汽车的采纳意愿。创新决策的过程就是个体信息收集、信息处理的过程,并在此过程中减少创新优劣的不确定性。在这个过程中,消费者对创新产生一定的认知(即创新的感知属性),进而对决策结果的不确定性及错误决策的后果严重性进行评估,并形成消费者的感知风险。新能源汽车的相对优势能够减小消费者感知风险,但兼容性、复杂性带来的不确定性又会增大消费者感知风险,这些都会进一步影响消费者采纳意愿。因此,消费者感知风险是由创新特性中所包含的不确定性所引发的,进而影响消费者的采纳意愿。基于上述分析,本文提出以下研究假设:

假设H2:创新特性对新能源汽车采纳意愿的促进作用以消费者感知风险为中介;

假设H2a:创新的相对优势对新能源汽车采纳意愿的促进作用以消费者感知风险为中介;

假设H2b:创新的兼容性对新能源汽车采纳意愿的促进作用以消费者感知风险为中介;

假设H2c:创新的复杂性对新能源汽车采纳意愿的抑制作用以消费者感知风险为中介。

(三)对中介过程的调节

特质理论认为个体行为倾向受个体特质的影响,个体创新性显著影响消费者决策行为。早期研究考察个体创新性行为主要从消费者采用新产品的时间来区分。罗杰斯[7]把个体创新性定义为社会中某个个体相比较其他个体更早采用创新的程度,并指出具有较强创新性的消费者一般都表现出类似的特征:拥有较充裕的经济基础,能够承担决策失败带来的经济损失;具有更广泛的社交活动,见多识广,接触创新的机会比较多;有较强的心理素质,能够承受创新失败带来的情感上的打击。具备这些特征的人承担创新失败的能力相对较高,承担错误决策或者决策风险的能力相对较强,采纳创新的概率就会提高。因此,消费者的创新性越强,感知风险对消费者采纳意愿的负向影响就越弱。新能源汽车属于典型的新兴技术产品。对于创新性较强的消费者而言,比周围人更早地拥有和使用新能源汽车正是彰显个性的重要行为,在这一心理动机的驱使下,创新产品所带来的风险被大大降低。因此,感知风险是一种个人主观感受,与消费者个体特征有很大关系。基于上述分析,本文提出以下研究假设:

假设H3:个体创新性会显著弱化消费者感知风险对新能源汽车采纳意愿的负向影响。

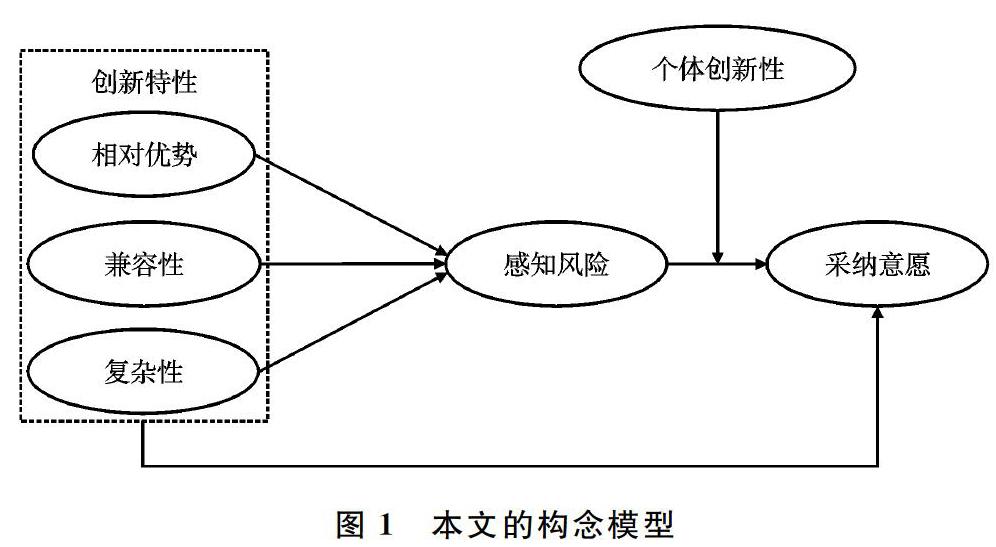

综上所述,产品的属性和消费者特质是影响消费者采用的重要因素[15]。一方面,已有研究表明用户对创新属性的认知与创新的采纳意愿有显著的正相关关系[16]。新能源汽车本身的属性以及消费者对新能源汽车的创新特性的认知决定了新能源汽车在私人消费品领域的扩散速度。在消费者采纳意愿的研究中,感知风险常常作为中介变量被引入研究模型[17]。消费者对新能源汽车创新特性的认知正是通过感知风险传递到并影响消费者采纳意愿的。另一方面,消费者特质在营销学上反映为消费者自身对采纳新产品的倾向和偏好,属于个体特质,被称为个体创新性。已有研究表明,个体创新性会影响消费者对感知风险的判断[12]。基于以上理论分析,本文认为消费者的个体创新性与感知风险能够进一步解释创新特性与消费者采纳意愿之间的内在影响关系。本文的构念模型如图1所示。

二、研究设计

(一)变量测量

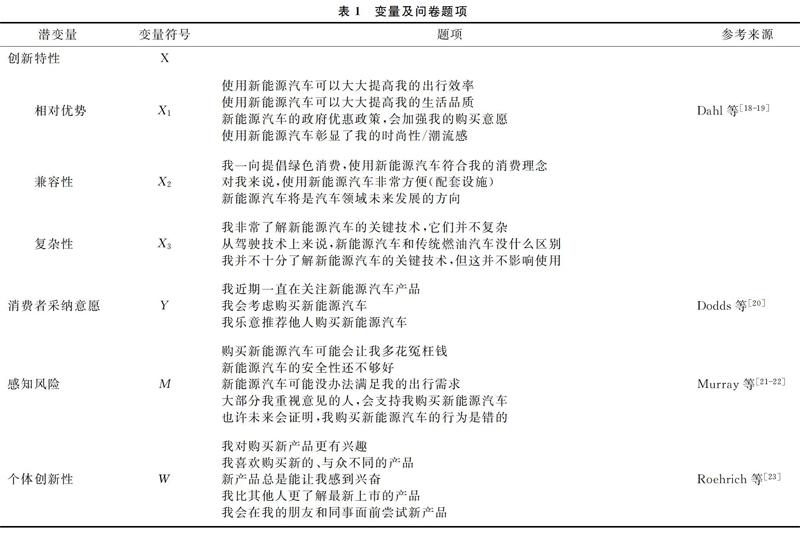

本研究借鉴已有成熟量表编制问卷,设计过程包括初步设计、前测及修改定稿三个阶段。所有量表均为Likert 7级量表,为确保问卷的可靠性和稳定性,在小范围内开展了预调查,根据结果删除了部分题项,得到正式的调查问卷,共6个潜变量24个题项(见表1),控制变量为年龄、职业、教育程度和收入情况。相关变量的Cronbachs α均大于0.8,问卷的信度较高。

(二)数据收集与分析

本研究以潜在的汽车消费者为样本收集数据,调研区域以北京、上海为主,这两个城市最早引入新能源汽车,并且销量一直处于领先地位。正式调研时间为2018年6—8月,问卷发放地点为北京、上海两地的新能源汽车4S店。共发出708份问卷,收回643份,其中有效问卷529份,有效回收率为74.71%。从调研的实际情况来看,所涉及的个体涵盖多个职业群体和年龄段。考虑到本研究的结果变量是消费者采纳意愿,选择成人并且有消费能力的群体,所以在收集数据时,筛除了年龄在25周岁以下、职业为学生且学历为本科的人群。描述性统计结果见表2。

样本数据的统计结果显示,被调查者中男性占比(54.25%)稍高,年龄主要集中在26~45岁(占比78.81%),受教育水平较高(本科以上学历人数占比88.28%),职业以公司职员为主,家庭月收入大部分集中在9000元以上,问卷信息能够反映潜在消费群体对新能源汽车采纳意愿的真实想法。

三、数据分析结果

(一)同源偏差检验

同源偏差检验一般采用Harman单因子检验方法,结果共析出6個特征值大于1的因子,首个因子的特征值为6.108,解释了24.432%的变量总方差,总的累计方差贡献率为68.322%,最大公因子的方差小于30%(24.432%),样本数据通过同源偏差检验。

(二)信效度分析

1.信度分析

信度分析结果显示,创新特性、感知风险、采纳意愿及个体创新性的Cronbachs α分别为0.865、0.809、0.886和0.846,均大于0.8,表明量表内部一致性程度较高,信度良好。

2.效度分析

本文使用AMOS 24.0进行验证性因子分析,以检验量表的结构效度、聚合效度及区分效度。

(1)结构效度。各模型的主要适配度指标见表3。从中可知,除个体创新性之外,各构念测量模型的主要适配度指标均符合要求。个体创新性的适配度指标中,除卡方自由度比值大于3之外,其他指标均达到检验标准。研究表明,卡方值受估计参数及样本数影响很大,在样本数较大时往往会造成卡方值变大,此时需要再考察其他适配度指标。故量表结构效度良好。

(2)聚合效度。聚合效度检验结果见表4,可以看出各项指标均符合要求,通过聚合效度检验。

(3)区分效度。模型主要变量间的Pearson相关系数见表5。可以看出,模型各主要变量之间都存在显著低相关关系,可以初步判断本文不存在严重的多重共线性问题,具有良好的区分效度。

(三)假设检验

1.主效应与中介效应检验

构念模型中主效应及中介效应的分析结果见表6。第(1)列检验控制变量的影响。控制变量的回归分析结果显示方程未通过显著性检验(F=1.149,P>0.05),说明因变量没有受到控制变量的影响。

第(2)—(4)列检验相对优势、感知风险与消费者采纳意愿之间的关系,第(5)列检验感知风险对采纳意愿的影响。其中,第(3)列检验相对优势对消费者采纳意愿的影响,结果显示,相对优势这一变量在统计上高度显著且影响较大,表明新能源汽车的相对优势对采纳意愿有显著的正向影响(β=0.314,P<0.001),也即創新的相对优势越强,消费者的采纳意愿越高,故假设H1a得到验证。经调研,很多消费者购买新能源汽车是为了规避限购、限牌、限行等政策影响,同时可享受价格补贴(早期可享受),这类消费者一般备有两辆汽车,新能源汽车作为上下班通勤工具,而另外一辆燃油汽车则作为假期出行工具。由此可见,新能源汽车的政策优势是拉动消费者采纳创新的主要动力。然而从调查得知,诸如节能环保、购买补贴(已逐渐“退坡”)等相对优势于消费者而言吸引力度并不大,消费者采纳意愿不强烈。

为了进一步检验中介效应,第(4)列将相对优势、感知风险同时纳入回归方程。第(2)列显示相对优势与感知风险显著负相关(β=-0.299,P<0.001),第(5)列显示感知风险与消费者采纳意愿显著负相关(β=-0.319,P<0.001)。从第(3)(4)列检验结果可发现:相对优势对采纳意愿的影响从0.314(P<0.001)降低到了0.240(P<0.001),且感知风险的系数为负向显著(β=-0.246,P<0.001),感知风险的中介效应得到验证。假设H2a得到支持。

第(6)—(8)列检验兼容性、感知风险与消费者采纳意愿之间的关系。第(7)列显示兼容性与消费者采纳意愿呈显著正相关(β=0.223,P<0.001),这表明新能源汽车的兼容性越强,消费者采纳意愿越高,假设H1b得到验证。从创新特性来看,新能源汽车作为一项创新产品,除了节能环保、价格补贴、政策优惠等相对优势之外,兼容性让消费者心存疑虑。最典型的兼容性问题就是电动汽车的充电需求。尽管很多汽车生产商都为消费者提供了赠送充电桩并免费安装等服务,但由于电压、小区物业管理等因素用户往往不能够如期安装,导致电动汽车在充电方面频频受阻,直接影响了电动汽车的市场扩散。因此,必须大力推进新能源汽车的基础配套设施及上下游配套产品的开发与推广,增强创新的兼容性。

为检验感知风险在兼容性与采纳意愿之间的中介效应,第(8)列将兼容性、感知风险同时纳入回归方程。第(6)列显示,兼容性与感知风险呈显著负相关(β=-0.178,P<0.001),第(5)列显示感知风险与消费者采纳意愿呈显著负相关关系(β=-0.319,P<0.001),同时第(7)(8)列显示,兼容性对采纳意愿的影响从0.223(P<0.001)降低到了0.171(P<0.001),且感知风险的系数为负向显著(β=-0.288,P<0.001),这说明感知风险部分中介兼容性对采纳意愿的影响,假设H2b得到支持。

第(9)—(11)列检验复杂性、感知风险与消费者采纳意愿之间的关系。第(10)列显示复杂性与消费者采纳意愿呈显著负相关(β=-0.057,P<0.05),假设H1c得到支持。这表明新能源汽车的复杂性对消费者采纳意愿有一定的负向影响,但影响程度较其他两个特性而言较为微弱,原因可分为两个方面:一方面,新能源汽车在技术安全性与稳定性方面还存在技术难点有待突破,这无疑会阻碍消费者采纳;另一方面,新能源汽车在驾驶操作等方面与传统燃油汽车并无区别,普通消费者很容易操作,有利于消费者采纳。

为了进一步检验中介效应,第(11)列将复杂性、感知风险同时纳入回归方程。从回归结果可知,第(9)列显示复杂性与感知风险呈显著正相关(β=0.118,P<0.01),第(5)列显示感知风险与消费者采纳意愿呈显著负相关关系(β=-0.319,P<0.001),同时第(10)(11)列的回归结果显示,复杂性对采纳意愿的影响从-0.057(P<0.05)上升到了-0.020(P<0.05),且感知风险的系数为负向显著(β=-0.317,P<0.001),这说明感知风险部分中介复杂性对采纳意愿的影响,假设H2c得到支持。

综上所述,新能源汽车创新特性对消费者采纳意愿的显著影响已经得到证实,同时感知风险在这一过程中存在部分中介效应,这说明创新特性对采纳意愿的正向影响仅有一部分是通过直接效应产生的,还有一部分是通过感知风险这一间接效应实现的。

2.调节效应检验

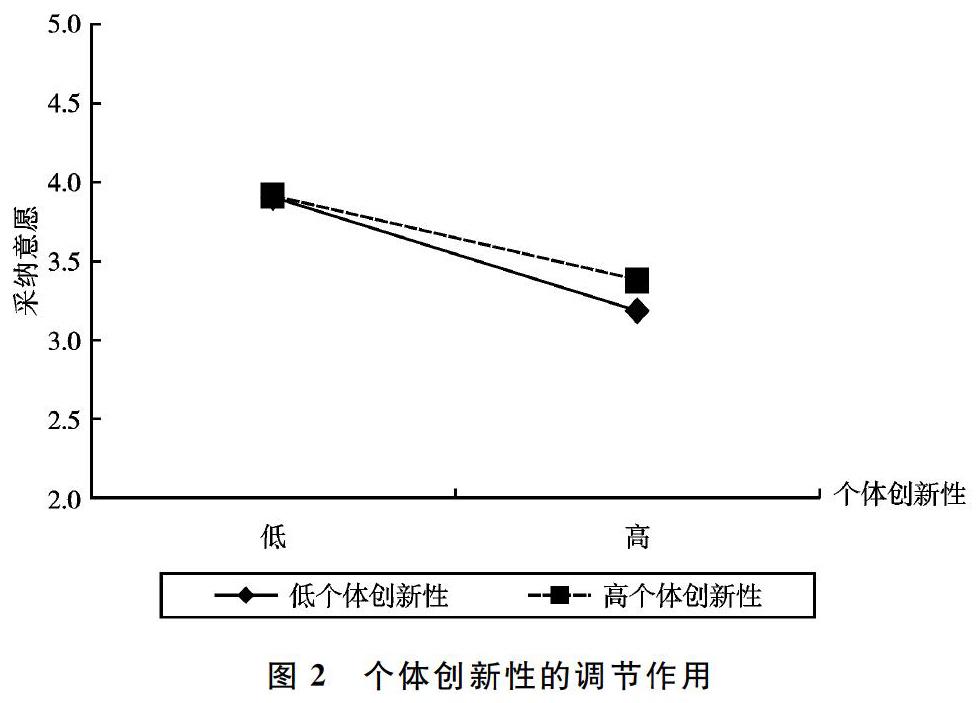

个体创新性对消费者感知风险与采纳意愿之间关系的调节效应的检验结果见表7。第(1)列回归结果显示控制变量对因变量并无影响。从第(2)—(4)列可看出,中介变量(感知风险)对因变量(采纳意愿)的系数显著为负(β=-0.319,P<0.001),而交互项M×W的系数显著为正(β=0.547,P<0.01),这表明个体创新性负向调节感知风险与采纳意愿之间的关系,也即个体创新性会弱化中介变量与因变量之间的关系,个体创新性越强,感知风险对采纳意愿的负向影响越小。

个体创新性调节作用如图2所示。当个体创新性水平较高时,感知风险对采纳意愿的负向影响减弱。故假设H3得到支持。

综合表6和表7的检验结果可看出,消费者感知风险对采纳意愿有显著的负向影响,而创新特性是引发消费者感知风险的主要来源,同時调节效应表明个体创新性越强,消费者感知风险对采纳意愿的负向影响越弱。在新能源汽车的市场扩散中,这一现象表现得尤为明显。在个体创新性的调节作用下,创新特性包含的不确定性所引发的消费者感知风险被减弱,创新采纳意愿增强。由此可知,当前新能源汽车的市场扩散还处于创新扩散的早期阶段,主要用户群体还停留在创新领先者的阶段,未来应以创新性较强的消费者作为主要的扩散对象。

四、结论与启示

随着新能源汽车领域政策补贴的正式取消,在当前以及今后相当长的一段时间内,新能源汽车的私人消费品市场的扩散将有赖于企业推动,故创新特性、消费者认知及消费者采纳意愿将成为影响新能源汽车成功扩散的重要因素。

本文基于创新扩散理论构建了包含创新的相对优势、兼容性与复杂性在内的综合性分析框架,并引入个体创新性作为调节变量,探讨创新的感知特性对采纳意愿的影响,更细致地研究了创新不确定性对采纳意愿的具体影响路径。研究结论显示,创新特性显著影响消费者采纳意愿,其中一部分通过直接路径实现,还有一部分通过消费者感知风险这一路径实现,同时个体创新性显著弱化感知风险对采纳意愿的负向影响。研究结论一方面进一步证实了消费者采纳意愿,特别是对创新产品的采纳意愿,很大程度上会受到个体心理因素的影响,如个体创新性、感知风险,另一方面进一步讨论了个体创新性对创新扩散过程的调节效应。

由研究结论可知,创新中所包含的不确定性会带给消费者一定程度的感知风险,而消费者在个体创新性水平上的不同表现,又进一步扩大了消费者感知风险的差异,从而共同影响了创新扩散的进程。当前新能源汽车的市场扩散还处于创新扩散的早期阶段,新能源汽车在技术性能、便利性等方面所内含的不确定性,是造成消费者感知风险的主要原因,因此进一步提高创新的确定性、降低创新的不确定性是新能源汽车技术研发方面面临的关键课题。此外,新能源汽车的主要用户群体还停留在创新领先者的阶段,此时的市场扩散应重点关注具有高水平创新性的消费者群体,如何细分和筛选目标群体、有的放矢地抓住创新性消费者,是新能源汽车市场扩散的重要手段。最后,有效化解消费者感知风险,最大限度降低创新不确定性带给消费者的负面心理感知,也是新能源汽车市场扩散的重要任务。根据创新扩散S曲线可知,随着时间推移和新能源汽车的技术不断完善,新能源汽车产业必将迎来销售的高峰期。

本研究还存在一些不足,如研究中将个体创新性作为单维度处理,而个体创新性包括多种类别,未来可考虑进一步研究不同类型个体创新性对消费者市场的创新扩散过程中的调节作用;另外,政府政策对市场扩散的影响已得到研究证实,但本文鉴于数据的可获得性未能将政府政策的影响纳入构念模型,这可能导致研究结果产生偏差。上述不足之处将会成为未来研究中要继续完成的议题。

参考文献:

[1]李国栋, 罗瑞琦, 张鸿. 推广政策对新能源汽车需求的影响: 基于城市和车型销量数据的研究 [J]. 上海对外经贸大学学报, 2019(2): 49-59.

[2]熊勇清, 何舒萍. 新能源汽车目标用户消费行为与制造商经营行为互动过程分析: 基于“领先”和“跟随”两类用户的实验模拟 [J]. 科学学与科学技术管理, 2017(11): 61-70.

[3]熊勇清, 李小龙. 新能源汽车产业供需双侧政策对潜在消费者的影响 [J]. 中国人口·资源与环境, 2018(6): 55-65.

[4]李国栋, 罗瑞琦, 谷永芬. 政府推广政策与新能源汽车需求: 来自上海的证据 [J]. 中国工业经济, 2019(4): 42-61.

[5]肖阳, 卢雨婷. 偏好分层视角下消费者创新性与新能源汽车采用行为的关系研究 [J]. 科技管理研究, 2016(24): 247-254.

[6]何伟怡, 何瑞. 新能源汽车公众市场扩散影响因素的实证分析: 基于TAM-IDT理论 [J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2015(3): 28-33.

[7]罗杰斯. 创新的扩散 [M]. 5版. 唐兴通, 郑常青, 张延臣, 译. 北京: 电子工业出版社, 2016: 17.

[8]WU J H, WANG S C. What drives mobile commerce: an empirical evaluation of the revised technology acceptance model [J]. Information & Management, 2005, 42(5): 719-729.

[9]吴锟, 吴卫星. 金融素养对居民信用卡使用的影响 [J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2018(4): 84-95.

[10]薛奕曦, 邵鲁宁, 尤建新, 等. 面向新能源汽车的社会: 技术域分析及其转型推动研究 [J]. 中国软科学, 2013(3): 78-88.

[11]FISHBEIN M, MANRFEDO M J. A theory of behavior change in influencing human behavior: theory and application in recreation [J]. Tourism and Nature Resources Management, 1992(1): 29-55.

[12]劳可夫. 消费者创新性对绿色消费行为的影响机制研究 [J]. 南开管理评论, 2013(4): 106-113.

[13]PETER J P, OLSON J C. Consumer behavior and marketing strategy [M]. 4 th. New York: McGraw-Hill Book Co., 1996.

[14]LAFORET S. Retail brand extension: perceived fit, risks and trust [J]. Journal of Consumer Behavior, 2010, 7(3): 189-209.

[15]HOLAK S L. Determinants of innovative durables adoption: an empirical study with implications for early product screening [J]. Journal of Product Innovation Management, 1988, 5(1): 50-69.

[16]DAVIS F D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology [J]. MIS Quarterly, 1986, 13(3): 319-340.

[17]朱強, 王兴元, 辛璐琦. 隐私关注对网络精准广告点击意愿影响机制研究: 消费者风险感知和自我效能的作用 [J]. 软科学, 2018(4): 115-119.

[18]DAHL D W, HOEFFLER S. Visualizing the self: exploring the potential benefits and drawbacks for new product evaluation [J]. Journal of Product Innovation Management, 2010, 21(4): 259-267.

[19]RADFORD S K, BLOCH P H. Linking innovation to design: consumer responses to visual product newness [J]. Journal of Product Innovation Management, 2011, 28(s1): 208-220.

[20]DODDS W B, MONROE K B, GREWAL D. Effects of price, brand, and store information on buyers product evaluations [J]. Journal of Marketing Research, 1991, 28(3): 307-319.

[21]MURRAY K B, SCHLACTER J L. The impact of services versus goods on consumers assessment of perceived risk and variability [J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 1990, 18(1): 51-65.

[22]PETER J P, TARPEY L X. A comparative analysis of three consumer decision strategies [J]. Journal of Consumer Research, 1975, 2(1): 29-37.

[23]ROEHRICH G. Consumer innovativeness concepts and measurements [J]. Journal of Business Research, 2004, 57(6): 671-677.

责任编辑、校对: 高原