观赏石自然美的再思考

——形质色纹肤的综合审美效用

文/雷敬敷 by Lei Jingfu

赏石之为艺术,在于“天造奇石,人赋妙意”。观赏石自然天成的自然美是其本质的美,自然美是赏石的前提。自然美的表现形式自民国时期张轮远、王猩酋归纳为形、质、色、纹四大要素后,成为石界共识。

当代勃发的赏石实践推动着赏石理论的发展,有必要对观赏石自然美的表现形式从审美的维度和综合性上作进一步的思考,这就构成了本文首先从时间维度的历史进程来考究石肤的定义和将其作为赏石自然要素的必要性。然后从空间维度的平面和立体来探讨形、质、色、纹、肤在赏石中的综合审美效用。

一、石肤作为自然美要素的必要性和石肤的定义

从赏石的文化传承和当代赏石的实践来看,石肤作为观赏石形、质、色、纹之外的又一自然要素有其必要性。首先,石肤作为石体表面状态的一种描述,难以包含在形、质、色、纹诸要素概念的内涵之中。石肤不宜纳入纹理之中是因为石肤是纹理的背景。在石肤的背景下,点、线、斑的纹理构成千变万化的图像。这时的石肤好比是绘画用的材料是宣纸还是麻布。石肤与石质有关,但同样的石质往往有不一样的表面状态,有的嶙峋,有的光滑。石肤与形、色的关联性就更小了。

第二,从审美实践上看,石肤有石体表面肌理、石皮或包浆等的含意。石体表面由于自然风化在石体表面所形成的薄层通常称为石皮,也称为自然包浆。石皮厚且色泽浓郁者,如戈壁石因地下矿液沿毛细管作用聚集于表面而形成的砂漠漆,彩陶石因河水中成色离子长期浸染作用形成的“水镀”色皮等,通常已经归色泽之中。那些如长江卵石那样仅为薄膜状者,或带色较浅者仍被称为石皮。对于前者石友常称为“有皮”“无皮”,或“皮好”;对于后者,通常因河水中铁离子浸染为黄褐色者称为“老皮”。对于长江水墨石中有此老皮者又特称之为“黄金水墨”。这些有皮的或带有黄褐色老皮的卵石若经草酸液浸泡,其“皮”即荡然无存,因而“皮”是奇石原生态的标志。对于大化石或大化彩玉石而言,最好的皮是“玻璃皮”,可映照出影像,颇受珍宠。

肌理是对绘画或雕塑材料术语的借用,由于其表面的粗糙程度不一,而令画作或雕塑出现不同的质感。对于观赏石来说,在硅质岩性的表面常有指甲痕和类似于人体皮肤的毛孔,通常被作为是否人为加工的鉴别标志。

包浆本是收藏界的用语,指收藏品在长期的自然氧化和人为把玩下,其表面所形成的一种光滑、幽深的皮色。观赏石也同样会产生包浆,亦是古石的鉴赏内容之一。

由上可见,石肤所含的肌理、石皮、包浆等意是观赏石自然风化或人文把玩过程中的历史积淀。

第三,从赏石的文化传承看,我国新石器时期先民对雨花石类的欣赏,就包含有对其自然风化所产生石皮的关注。宋代杜绾在《云林石谱》中对石体表面状态就明确的提出了“润”和“燥”的概念,而且作出了等级的划分。明代孙国敉在《灵岩图说》中说,雨花石中那种“入手夺目,不等贮之清泉,涵之旧陶而后发色,此神品也”。正是因为其石体表面光滑才能如此。看重观赏石表面状态的赏石理念,由来已久,一直传承至今。

综上所述,我们可以对石肤作以下定义:

石肤是观赏石石体表面状况的总体表征,含有通常所说的石皮、包浆、肌理等意义。石肤是自然风化或人文把玩过程中的历史积淀,具有时间维度的特质。

二、观赏石二维平面赏析中自然要素的审美效用

视觉的艺术有两种形式:二维平面绘画的图像和三维立体雕塑的塑像。作为二维平面赏析的观赏石应归于“图像”的范畴,不论其画面是由图纹石的纹理所形成,还是由矿物的晶体的剖面、生物化石的凹凸、陨石的石肤所形成。

图纹石以纹成图的纹理中有相当多的因矿物组成的差异而显现,如胡文斌的暗色背景上以白石英脉形成的画面“观音”(图1)。作为矿物晶体的水晶,其中含有的包裹体常常在水晶饰品的表面上形成奇异的绘画。生物化石中有很多以平面的方式进行欣赏,如陈正明的产于贵州的海百合、鱼龙化石主要是用画屏装帧(图2)。陨石的石肤状况是鉴别陨石的重要依据(图3),而铁陨石上的状如抽象图案的魏德曼花纹的美观性,常常令人惊叹。

观赏石二维平面和三维平面赏析之间,有一种图纹与造型相契合的类型。如郑忠的“黄河母亲”(图4)。至于此类归于图像还是塑像,则视其以何者为审美要旨。

图1

图2

图3

图4

图5

(一)图像的自然(形式)要素解析

形式美是指自然、社会和艺术中的各种感性形式因素(色彩、线条、形体、声音等)的有规律组合所显示出来的审美特性。

观赏石形式美的主要感性形式正是其自然要素的形态、质地、色泽、纹理、石肤;观赏石的形式美就是它的自然美。

对于图像而言,形态非常重要,其外廓应端庄,犹如画幅之完整,而非残卷。其观赏画面应平顺,亦如画幅之经装裱。若形态能约略外凸而显饱满,则更佳。在图像的形质色纹之中,重形者自古有之。清代成性在他的《选石记》中记述他当年奉朝廷之命由陕西入四川后乘船,趁浅滩下船步行之机寻觅卵石,他对部下说“首体式,次文理,次颜色,最下仍籍于河”,将形态(体式)作为首选。

图像以纹构成,纹理的重要性自不待言。其形态有点纹、线纹和斑(面)纹。点纹为主者如付先国的“春和景明图”(图5),线纹为主者如张华的“流光溢彩”(图6),斑纹为主者如李鸽的“黄山秋韵”(图7)。纹理从成因看,有色彩纹、凹凸纹和裂隙纹。点纹、线纹通常以有疏密变化,斑纹通常以有浓淡变化者为上。

图像中的色彩,有彩色系列的红、橙、黄、绿、青、紫等,有非彩色系列的黑、白、灰。色彩在画面中或为背景色,或为色彩纹。光泽是石面反光的情况,较强的反光不利于对图像的观赏,这与塑像有很大的区别。

质地和石肤是图像的基质,不透明的质地犹如画布,以其表面的肌理状况影响画面的质感;半透明、透明的质地则以其半透的“隐”和“显”,或以其全透的“三维”构像,直接影响画面的视觉感受。黄龙玉和海洋玉髓是典型的实例。

图6

图7

图8

图9

图10

图11

图12

图13

(二)图像自然要素的综合效用

图像自然要素的综合审美效应主要表现图像的构图之美,即其形、质、色、纹、肤构成的画面符合形式美法则,亦即笔者归纳而提出的“变化中的统一,统一中的变化”的法则。在画面上纹理、色彩须既有疏密、浓淡、虚实等的对比变化,以显得灵动;又有均衡、主辅、协调的统一,而显得和谐。其中对称均衡变化的如李尚文的因大理石对开切片而构成为中轴对称的“三吉呈祥”(图8),非对称均衡的如麻彩红的“红梅礼赞”,在梅花盛开的斜枝之下因一段老杆的出露而气势均衡(图9);主辅统一变化的如胡君达的“江南水乡”,春景中以树为主,水和天为辅,而树中又有主树,水和天中又有红霞的主色(图10);协调统一变化的如吴玉伟的“晨曲”,树与鸟的比例尺寸和4只鸟的整体构成和局部呼应协调(图11)。

(三)图像的自然要素的美+奇

图像形、质、色、纹、肤综合的构图不但要“美”,而且要“奇”。这奇是稀少、仅见、唯一之意。美+奇的图像中具象的如郭治华的“岁月”(图12),意象的如袁玉良的“朝花夕拾”(图13),抽象的如刘湛琛的“墨韵金辉”(图14)。

以上关于观赏石图像形式美的三个方面,在于观赏石二维平面上图像自然天成的客观属性和赏析者以绘画欣赏的主观需求相统一。

三、观赏石三维立体赏析中自然要素的审美效用

(一)塑像的自然(形式)要素解析

三维造型的塑像不论其有多少变化,其基本的形式构成为面、线和洞,这正如千变万化的图像的基本形式构成为点、线、面(斑)一样。

塑像基本构成的面有曲面和平面。曲面又分为向外突出的凸曲面和向内陷下的凹曲面。矿物晶体的结晶面多为平面,而造型石塑像的面为平面者不太多,朱富有的釉光清“清风雅韵”的六个面中有四面为平面,两个曲面系由平而渐为曲,显示出平和静穆中的舒缓变化(图15)。而他的幽兰石“吉祥如意”(图16)主要由凸曲面构成。颜建华的新疆风凌石“风凌千山秀”中凹曲面为该石造型的构成特色(图17)。

塑像的线是面与面相交的结果,称之为棱线。通常凸曲面之间相交的棱线是下陷的,显得内敛,如图16;而凹曲面相交的棱线是外向的,显得锋锐,如图17。也有面与面之间因平缓过度而棱线不明显,在转折处呈浑然一体状,如图15石体之两端。

关于塑像的孔洞,李渔在《闲情偶寄》居室部山石之五中说,“石上有眼,四面玲珑,所谓漏也”,常常给塑像带来灵动之趣。徐宝达的风凌石(图18)“悬空寺”之塑像双层镂空,十分难得,笔者赞曰:“石柱为脚险凌空,四面风光兴望中。”

图14

图15

图16

图17

图18

图19

图20

图21

造型石塑像自然之美除面、线、洞的几何构成外,还有质、色、纹的作用,若能与造型相辅相成则无异于锦上添花。何宝宽的一尊龟型的新疆彩玉,除头部为白色外,龟身那鸡油黄的深浅晕染显得温润可人,命题为“白头到老”,贴切而谐音有趣(图19)。牛宣皓的“和尚”,其头部的俏色,无疑为这尊陶俑状的塑像增添了更多的情趣(图20)。

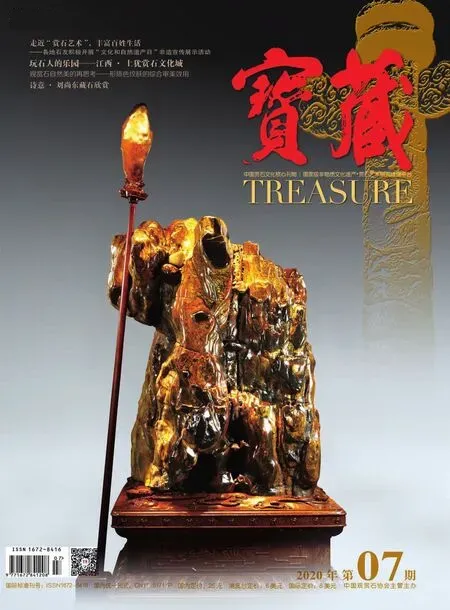

在纹理和石肤方面,除色彩纹外,塑像细部凹凸纹理的变化,常能带来“皴皱”的美感。安祯麟的碧玉“金菊颂金秋”那菊花怒放的花瓣正因为与参差嶙峋石肤的强烈对比而突显(图21)。陈仁甫的“牛气冲天”,那滑润发亮的石肤给人以古韵幽深的感受(图22)。

(二)塑像自然要素的综合效用

塑像的自然美,依然秉承“变化与统一”相协调的形式美法则。只有变化,则显杂乱;只有统一,难免单调。二者的辩证统一,或以统一为主,或以变化为主,但都要以气韵生动为要。塑像与图像的最大不同还在于目移景换和光影效应的特色。

塑像中除了那些近于旋转体的球、坛、瓶之类外,绝大多数塑像都会因观赏角度的改变都会引起视觉形象的改变,目移景换是塑像审美欣赏的常态。

图23为笔者所藏的“青铜骑士”,仅就图中所示的几个平视角度就可以看出,“青铜骑士”逐渐转换成了“老妇”。对于造型石而言,一石几看是较图纹石更常见的情形,也为造型石的欣赏带来别样的魅力。除通常平视的角度外,还要关注造型石在仰视和俯视时的不同视觉效果。

图22

图24

图25

图23

武文成的“貔貅”在拍摄时大胆地采用了俯视的角度,在反差柔和的情况下将貔貅头、身、足的形态及目、鼻、眼的神韵表现无遗(图24)。

塑像的三维可观全在于光与影的作用,巧妙地利用光源的方向、强弱,以至颜色,将摄影艺术与赏石艺术相融汇,会获得塑像更多的审美感受。

张树森的乌江石“观音”(图25),其右侧方的主光让观音临海面东的形象和颔首低眉的神态表现得恰到好处,并给以圣洁的渲染。而正面的辅助光又恰如其分让偏暗处石体上的皴皱得以呈现。

夏明胜的“智者”,为广元梨皮石人物头像(图26),其石体的凹凸起伏较大,故在用光上以正面偏右为主光,不但表现了人物抿唇深思的神韵,也显示了梨皮石石肤的肌理特征。

光斑是石体对光线的全反射,在图像赏析时因对画面的阻断作用而应尽力避免;然而,对于塑像来说,适度的光斑有时恰能增强其韵味。刘玉吉的“女王陛下”(图27)头像上那鼻翼和卷发的光斑,强化了女王威严静穆的神情,令观赏者难以移目。

(三)塑像自然要素的美+奇

图26

图27

图28

图29

图30

图31

安祯麟作为戈壁石收藏大家,他对奇看得很重,一些特别怪异者,常常让观者发出莫名其所以妙的感叹!那枚“禅定心月明”(图28)系碧玉与玛瑙共生,碧玉的禅者露出玛瑙质的棕黄色头部,奇在老崩的断面有一似月色的玛瑙显现,不知与头部的玛瑙是否同为一体?而另一方火山岩与玛瑙共生体上,玉白色的玛瑙涌突而出,命题为“惊天突玉笋”正是拍案惊奇时的描述(图29)。何宝宽的太湖石“洞中仙人”(图30),竟然在该石一小洞中有一位面壁的仙人,堪称妙绝!造型石的塑像与世间万物相对比,有具象、意象和抽象三大类别。由于塑像的三维特征,在具象上与塑像相区别的是塑像可以乱真,而图像只能是一幅有细节的绘画。图31的“特朗普”为纵兆朋所藏,特氏那傲慢骄横的三维神态达到了惟妙惟肖的程度,而配座上的西装和那标志性的蓝色领带更让人莞尔。

综上所述,理想的塑像,第一是四面可赏。塑像三维可观,但未必四面可赏。四面可赏或为单一塑像可以多角度去欣赏,或不同观赏面有不同的形像显示,即所谓一石几看。第二个是美奇共襄,不但要在面、线、洞的构成上变化与统一相协调,让观赏者感受到美,还要在形、质、色、纹的某方面或多方面非同一般的奇特、奇巧、奇拙。第三个是石肤要好。石肤细润的造型石无干涩感,与赏析者有亲和性。这对于造型石较之图纹石尤甚。

四、结语

对观赏石自然美的再思考,既是出于对博大精深的中华赏石文化的当代传承,更是出于对当代丰富多彩赏石实践的理论探索。

本文提出对观赏石自然美不但要从审美的空间维度,即二维的平面图像和三维的立体塑像上、还要从时间的维度上来探究。而时间的维度除了观赏石生成的地质年代外,与审美感觉更直接相关的是其表面状况总合的表征——石肤。

在对形、质、色、纹、肤等审美要素的鉴赏时,要从图像或塑像的审美效用出发,既作单一的、更要作综合的考察。其综合性对于图像集中表现在构图上,对于塑像集中表现在造型上,而“统一中的变化,变化中的统一”为其形式美的法则。

在形式美的前提下还要将既作为审美对象又作为收藏品的观赏石形、质、色、纹、肤的稀有性,亦即“奇”纳入到对观赏石自然美的审美之中,即“美+奇”的理念。

理论来源于实践,又服务于实践,并在实践中受到检验,本文对观赏石自然美再思考所提出的以上诸论,亦如是。