基于FLAC3D数值模拟的深井软岩巷道稳定性及支护方案设计研究

张小刚,刘 宁,刘洪阳,侯永强

(1.伽师县铜辉矿业有限责任公司,新疆 喀什 844000;2.北京科技大学 土木与环境工程学院,北京 100083)

随着国内目前浅部矿产资源的日渐枯竭,国内诸多矿山已转入到深井开采,而深井开采面临着诸多问题,其中对于井下巷道的稳定性控制及支护方案的设计是面临的关键问题[1-3]。对于这一问题,国内诸多学者对巷道的稳定性控制就支护方案开展了相关的研究,靖洪文等[4]对深井巷道围岩稳定性进行了相关的分析,并提出了相应的支护技术;张志强等[5]对掘进巷道围岩开展了分析,探究了其稳定性状态并分析了相应的支护方案;郭忠平等[6]研究了采动应力作用下巷道的稳定性状态,并分析了相应的控制措施;杨佳春等[7]开展了锚杆支护作用下的巷道稳定性的数值模拟研究,分析了锚杆加固作用对巷道围岩稳定性的影响。上述研究成果均能够为巷道支护方案的设计提供一定的指导作用,也在一定程度上解决了部分软岩巷道支护技术难题。然而由于不同矿山的工程地质、开采技术等存在一定的差异,井下掘进巷道往往表现出不同的变形破坏特征,因此需结合矿山井下巷道的围岩力学参数和变形破坏特征对巷道稳定性开展相应的研究,并提出相应的支护方案,以确保巷道的稳定性[8]。

本文针对深井高应力软岩巷道围岩变形破坏严重的特点,以铜辉铜矿业深井脉外运输软岩巷道为研究对象,结合该矿山巷道围岩力学物理力学参数,开展了不同巷道断面形状下的巷道稳定性数值模拟分析,在得到最佳的巷道断面布置形状后,提出了相应的巷道支护方案,并通过井下现场试验对其进行验证,以确保支护方案的可靠性。

1 巷道数值模拟模型的构建

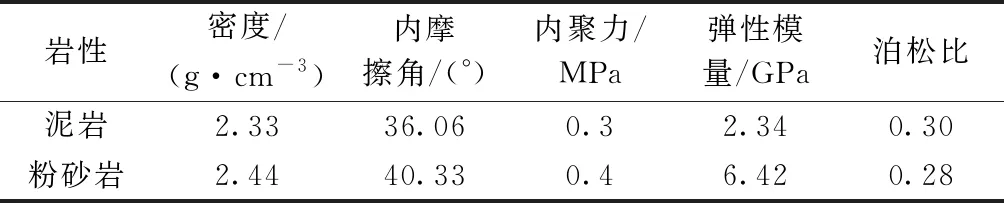

根据井下实际地质条件,结合巷道围岩物理力学参数,利用 FLAC3D大型数值模拟软件,对地应力作用下,半圆拱形、三心拱形及矩形三种断面布置形状下沿脉主运输巷道围岩的塑性区分布、围岩主应力及围岩变形等进行模拟分析,以期通过数值模拟分析得出三种巷道形式下巷道变形破坏规律,从而优化巷道断面布置形式。根据圣维南原理,巷道的开挖会对周围 3~5倍的围岩产生一定程度的影响,同时考虑到模型计算的速度,因此确定整个模型的范围为:垂直巷道走向为X方向,沿巷道走向为Y方向,竖直方向为Z方向,其中巷道模型设置不同的断面尺寸,矩形巷道与半圆拱形巷道的宽×高为2.8 m×2.6 m,三心拱巷道宽×高为2.8 m×2.6 m,拱高分别设定为70及100 cm,巷道模型的长度均为12 m。模型的边界条件为:对模型的左、右两个面设置为X方向的水平位移约束,对前、后两个面设置为Y方向的水平位移约束,计算中首先进行初始化,然后将初始化后的位移和速率清零,由于模型距地表 600 m 左右,在模型的底部施加水平和竖直方向的约束,同时对整个模型施加自重应力场及水平应力场。岩体力学参数见表1。

表1 折减后的岩体物理力学参数

2 结果与讨论

2.1 巷道断面布置形状对巷道位移沉降规律的影响

图1为半圆拱形、矩形及三心拱形三种巷道断面布置形状下的巷道顶板、侧帮位移变化云图。从图1可以看出,不论采取何种巷道断面布置形状,当巷道开挖完成后,巷道顶板及侧帮均产生了位移变化,底板产生了明显的底鼓现象;由图1(c)可知,采取矩形巷道断面布置形状后,巷道顶板位移沉降为0.988 cm,底板底鼓位移为0.62 cm,侧帮产生了指向巷道中心的位移变化,收敛位移为0.33 cm;同理,采取半圆拱形巷道断面布置后,顶板、底板产生的位移化分别为0.81、0.61 cm,侧帮位移为0.21 cm;采取三心拱巷道断面布置后,顶板、底板产生的位移化分别为0.93、0.67 cm,侧帮收敛位移为0.38 cm。

综合对比可以看出,采用半圆拱巷道布置后,巷道位移整体位移改变量较小,其次是三心拱巷道,最差的为矩形巷道。

2.2 巷道断面布置形状对巷道主应力的影响

图2为半圆拱形、矩形及三心拱形三种巷道断面布置形状下的巷道顶主应力变化云图。由图2(c)可知,采用矩形巷道断面布置形状后,巷道顶板及底板处于受拉状态,拉应力为1.0 MPa,侧帮岩体处于受压状态,压应力为25.0 MPa。巷道边角出现应力集中现象,压力值为34.4 MPa,不利于巷道稳定。同理,采用半圆拱形巷道断面布置形状后,巷道底板处于受拉状态,拉应力为1.07 MPa;顶板及侧帮岩体处于受压状态,压应力分别为15.0、25.0 MPa;采用三心拱巷道断面布置形状后,巷道顶板及底板处于受拉状态,拉应力为0.34 MPa;侧帮岩体处于受压状态,压应力为25.0 MPa。采用矩形巷道布置,巷道顶板及底板均处于受拉状态,且拉应力值较大,不利于巷道的稳定,而采用拱形巷道布置能够改善巷道顶板及底板岩体的受力状态及应力值,其中采用半圆拱形后,巷道顶板处于受压状态,而采用三心拱巷道断面布置能够明显降低顶板、底板的拉应力值,由于岩体具有较好的抗压性能,抗拉性能较差。因此,采用拱形布置能够一定程度上提高巷道围岩的稳定性。

图1 不同巷道断面布置下的巷道位移云图Fig.1 Cloud displacement maps of different roadway sections

图2 不同巷道断面布置下的巷道主应力云图Fig.2 Main stress cloud diagram of roadway under different roadway section layouts

2.3 巷道断面布置形状对巷道塑性区分布的影响

图3为半圆拱形、矩形及三心拱形三种巷道断面布置形状下的巷道塑性区分布范围变化云图。从图3中可以看出,不论采取何种巷道断面布置形状,当巷道开挖完成后,巷道周边岩体均产生了明显的塑性区,且塑性区分布范围与巷道断面布置形状具有明显的相关性。由图3(a)可知,采用矩形巷道布置后,巷道开挖后在四周均出现明显的塑性区,塑性区体积范围为408.5 m3;采用半圆拱形巷道布置后,巷道开挖后,塑性区分布范围343.9 m3;采用三心拱形巷道布置后,巷道开挖后,塑性区分布范围360.6 m3。采用拱形巷道布置后,塑性区分布范围呈降低的趋势,其中采用半圆拱形巷道布置时,塑性区分布范围最小,三心拱次之,矩形巷道布置范围最大。

图3 不同巷道断面布置形状下的巷道塑性区分布Fig.3 Distribution maps of roadway plastic zones under different roadway cross-section layout shapes

2.4 深井软岩巷道断面形状优选

为进一步确定井下巷道最佳的断面形状,将矩形、半圆拱形及三心拱巷道在最佳参数开挖成型下的模型结果进行对比分析,判断出最佳的巷道断面形状,表2为三类巷道断面的最佳布置参数下的数值模拟结果。结合表2的模拟结果可以看出,采用半圆拱形巷道相比矩形巷道、三心拱巷道顶部沉降位移相对减小,且改善了巷道顶部岩体受力状态及塑性区范围,顶部及侧帮岩体呈现出压应力状态,考虑到井下现场半圆拱巷道施工困难,结合模拟试验结果,采用三心拱形巷道断面作为最佳的巷道断面布置形式。

表2 三类巷道模型结果对比

2.5 支护方案设计

铜辉铜矿业深井脉外运输软岩巷道此前采用的主要支护方式主要为钢拱架支护,现场支护效果如图4所示。

图4 原支护方案下巷道支护效果Fig.4 Support effects of roadway under the original support scheme

由图4可知,原有的支护方案存在以下问题:

1)顶板不接顶,存在较大空区,导致顶板围岩依然有破碎变形空间,可能产生二次破坏。

2)随时间增加,井下木背板1~2年后腐朽引起承载力降低,承担支架与围岩之间承担应力传递载荷的背板木作用大大消弱,支护对围岩的约束作用逐渐减小,围岩在地应力作用下逐渐松动、脱落,最终导致木材压裂、拱架压弯,除此以外,背板木火灾隐患突出。

3)钢拱架和围岩无法形成整体,且两帮在无锚杆支护的情况下无法限制两帮位移,久而久之,当位移达到一定程度后,上盘侧围岩挤压立柱上部,下盘侧围岩变形加压立柱的下部,从而使巷道和支护体逐步变为菱形,最终产生巷道失稳破坏。

结合原有支护方案下巷道支护效果可知,对于深井软岩巷道仅采用钢拱架被动支护的方式进行巷道的支护难以维持巷道长时间的稳定,且钢拱架支护的成本较高,增加了井下掘进的费用,因此有必要提出新的支护方案。本文结合井下工程地质勘察及结合井下软岩巷道的变形破坏特征及破坏机理,提出对于地应力集中区或含水破碎区的脉外运输巷单靠钢拱架支护结构的刚度不足以抵抗高应力,且岩体破碎,巷道掘进过程中极易出现冒顶等。因此,针对该类情况,宜采用“预应力锚网喷+钢拱架支护”形式,具体布置形式如图5所示。

图5 破碎岩体主运输巷道支护方案(单位:mm)Fig.5 Supporting scheme of main transportation roadway in broken rock mass(Unit:mm)

1)锚杆支护材料选择

本次井下工业试验采用设计树脂锚杆直径20 mm,长1 800 mm,螺纹采用右旋锚杆材料用HRB235圆钢,锚杆头部采用Z字型结构;锚杆螺母为普通螺母,材质:HRB235或同等强度钢材;树脂锚杆托盘可采用HRB235钢或同等强度钢材,厚度不小于7 mm,托盘尺寸不小于150 mm×150 mm;树脂锚固剂规格:每卷Φ35 mm×500 mm 快速型,拉拔力大于6 t,凝胶时间26~40 s,每个锚杆孔安装2卷。

2)喷射混凝土参数选择

铜辉矿业地下矿喷射混凝土所用的是C20混凝土,28 d抗压强度20 MPa,抗拉强度RL为抗压强度的1/8~1/10,约2.5 MPa。经过理论计算喷射混凝土厚度设计为60 mm[9-10]。

2.6 井下工业试验效果

为验证支护方案及支护参数的准确性及有效性,在该矿山井下16中段含水破碎区脉外运输巷道进行新旧支护方案对比研究,16中段监测点主要为:16中段东4段为原支护方案,16中段西巷采用预应力锚网喷+钢拱架支护方案。基于对巷道表面收敛变形和应力变化的3个监测点数据进行分析,对原支护方案和新支护方案的支护效果进行比较和评价,以确定支护方案及支护参数的可行性。

巷道收敛位移情况对比分析如图6所示。从图6中可以看出,经过长达半年时间的收敛位移监测,采用钢拱架原有支护方式的巷道收敛位移随时间增加呈近似线性增长,最大变形速率超过1 cm/周,巷道收敛位移总体在30 cm左右;而采用新支护方式下的巷道最大收敛位移不超过15 cm,最大变形速率不超过0.5 cm/周,可以看出采用新支护方式的巷道变形破坏基本得到控制。因此,采用预应力锚网喷+钢拱架支护方案能够有效控制软弱破碎围岩巷道的变形破坏。

图6 新旧支护方案巷道收敛情况Fig.6 Convergence of new and old support schemes

3 结论

采用数值模拟手段,对深井软岩巷道稳定性及支护方案设计开展了相关的研究,得到如下结论:

1)与矩形巷道相比,采用拱形巷道作为巷道断面的布置形状,能够有效改善巷道开挖后周边围岩的受力状态及应力值,能够在一定程度上增强巷道的稳定性。结合数值模拟结果及井下实际现场施工,推荐铜辉矿业采用三心拱作为巷道断面布置形状。

2)对铜辉铜矿业深井脉外运输软岩巷道原支护现状进行了相关的分析,得出了原支护方案所存在的问题,在此基础上,提出了“锚网+喷射混凝土+钢拱架支护”的复合支护技术,经过井下现场工业试验可知,采用预应力锚网喷+钢拱架支护方案能够有效控制软弱破碎围岩巷道的变形破坏。