中西方女性乳腺密度与乳腺癌发病关系的研究进展

彭芳芳 沈坤炜

乳腺癌对女性健康造成的威胁愈发严峻。2018年发布的全球癌症发病率及死亡率统计数据显示,乳腺癌占女性恶性肿瘤发病率近1/4,死亡率也高居首位[1]。我国国家癌症中心新发布的数据也显示,2015年乳腺癌新发病例为30.4万例,死亡为7万例,且逐年上升[2]。世界各国关于乳腺癌一级预防的研究已开展多年,其中乳腺密度作为乳腺癌发病的重要危险因素之一,在欧美人群中研究较多且涉及范围广泛。但在亚洲人群,尤其中国女性人群中,关于乳腺密度与乳腺癌发病相关性的研究结果却不尽相同,与欧美人群的表现也有明显差异。本文就中西方女性乳腺密度与乳腺癌发病关系及可能影响这一关系的因素作一综述,为制定更良好的预防策略提供方向。

1 乳腺密度的定义

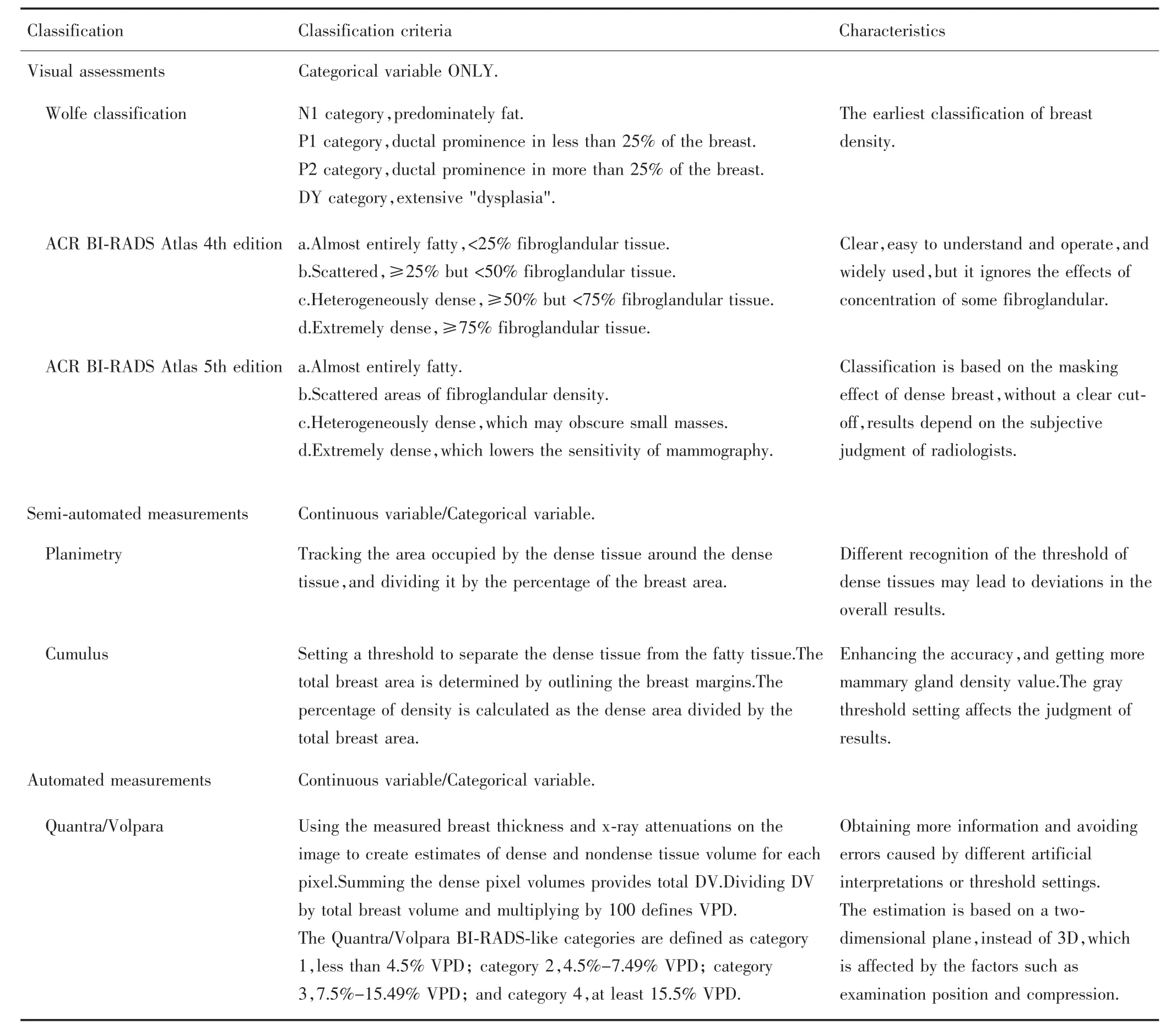

乳腺密度也常称为乳腺X线密度,是指乳腺X线影像中乳腺腺体组织在乳腺整体投影中所占的比例,可在一定程度上反映乳腺中纤维腺体组织与脂肪组织的构成。研究中可直接以百分比表示乳腺密度,也可按不同截点划分为不同密度组,如Wolfe标准、美国影像学会(American College of Radiology,ACR)的乳腺影像报告和数据系统(breast imaging reporting and data system,BI-RADS)标准等,部分文献中则采取测量其致密区域面积或三维体积,或估计并计算致密区域体积所占的百分比作为乳腺密度,如Volpara、Quantra等自动评估系统[3-5],不同乳腺密度评估方式及特点见表1。

2 欧美人群乳腺密度与乳腺癌的相关性

1976年Wolfe首先提出乳腺密度与乳腺癌患病风险存在相关性[6]。此后,大量文献证明在欧美女性中乳腺密度越高,乳腺癌患病风险也相应升高。有研究校正年龄、体质指数(body mass index,BMI)、初次生育年龄、绝经状态、激素使用等因素后,发现致密乳腺罹患乳腺癌的风险系数为非致密乳腺的4~6倍[7]。考虑到乳腺密度作为可独立预测乳腺癌风险的因素之一,有学者将其加入Tyrer-Cuzick模型和Gail模型等风险预测模型,发现结合乳腺密度百分比的新模型明显提高原模型的阳性似然比和受试者工作特征曲线下面积(area under the receiver operating characteristic curve,AUC),可更准确区分高风险与低风险人群[8]。因此认为,准确认识乳腺密度在乳腺癌发生风险中的作用,并结合风险预测模型有效利用,有助于建立不同风险分层的乳腺癌筛查策略和预防策略。

表1 不同乳腺密度评估方式及特点Tab.1 Different breast density assessment methods and characteristics

但是目前关于乳腺密度影响乳腺癌发病风险的具体机制尚不明确。既往报道提示细胞外基质(extracellular matrix,ECM)及相关蛋白可能影响乳腺组织密度,致密腺体中Ki-67表达高于低密度腺体,成纤维细胞影响高乳腺密度的腺体增殖等,但仍需深入研究[9]。LINDSTROM 等[10]进行的全基因组关联研究(genome-wide association studies,GWAS)显示,ZNF365基因多态性rs10995190通过影响乳腺致密组织的比例,继而影响乳腺癌发生风险,这一结果为探究乳腺密度影响乳腺癌发生发展的生物学机制提供了新思路。

3 中国女性乳腺密度与乳腺癌发病关系的研究现状

我国乳腺癌预防工作开展较西方国家晚,明确涉及乳腺密度与乳腺癌发病关系的研究较少。在天津、南昌、北京、沈阳四地合作的乳腺癌筛查试验中,重新分析筛查出的86例乳腺癌患者与28 032名正常女性数据,发现与乳腺密度<25%的人群比较,乳腺密度介于25%~50%、介于51%~75%以及>75%的人群乳腺癌风险比值比分别为 2.06(95% CI:0.95~4.48)、2.06(95% CI:0.90~4.68)和 1.45(95% CI:0.41~5.15),但差异均无统计学意义,提示以BI-RADS分类的乳腺密度与乳腺癌发生无相关性[11]。复旦大学附属肿瘤中心的病例对照研究也得出相似结论,未发现乳腺密度百分比或乳腺致密区域体积与乳腺癌发病相关[12]。但在中国医科大学附属肿瘤医院的病例对照研究中显示致密乳腺可显著增加乳腺癌患病风险,该横断面研究纳入1 118例乳腺癌患者和2 284名对照组人群,发现校正年龄、月经状态、绝经年龄、流产史后,乳腺密度>75%者的乳腺癌发病风险是乳腺密度介于25%~50%者的 2.04 倍(95% CI:1.04~3.46)[13]。与前两项研究相比,该研究中对照人群并非来源于筛查人群,而是主动来院就诊的机会筛查人群,且乳腺密度评估来源于报告,并非统一评估,因此可能存在一定偏倚。而前两项研究中,乳腺癌患者样本量均较小,且在密度评估、混杂因素校正等方面各有不足,因此尚需进一步研究。参考同为亚洲人群的日本、韩国、新加坡女性关于乳腺密度与乳腺癌发病风险相关性的研究,也仅在部分研究中观察到致密乳腺与乳腺癌发病风险的相关性。在结合多数据库的荟萃分析中,BAE等[14]发现乳腺密度百分比、致密区域面积、乳腺密度体积均与乳腺癌患病风险升高有关,但整体低于欧美人群估算的4~6倍[7]。但一项马来西亚研究发现华裔人群中存在同时与乳腺密度、乳腺癌发病风险相关的单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP),提示乳腺密度在基因层面上可能与乳腺癌相关[15]。总之,中国女性乳腺密度与乳腺癌发病关系的研究仍需更完善的研究设计和更大的筛查人群证实。

4 中西方差异的原因分析

如前所述,在欧美人群中致密乳腺已被研究证实为乳腺癌的高危风险因素之一。且亚洲女性与欧美女性在基因层面上也都能筛选出同时与乳腺密度、乳腺癌发病有关的遗传信息[10,15],提示致密乳腺女性的乳腺癌发病风险较高,理论上这一结果同样也适用于中国女性,但是目前针对中国女性乳腺密度与乳腺癌发生关系的研究较少,现有证据尚无法明确二者的联系,有研究甚至表明该关联在亚裔女性中可能减弱甚至消失。近年来,越来越多的研究关注与乳腺密度、乳腺癌发病均相关的因素及其相互作用,而这些因素的中西方差异可能直接或间接导致中西方乳腺密度与乳腺癌发病关系的差异。

4.1 种族差异

乳腺癌作为一种高度异质性的恶性肿瘤,在各种族人群中的发生发展具有一定差异性。根据世界卫生组织发布的2018年数据,西欧女性乳腺癌标化年龄发病率为92.6/10万,北美地区则为84.8/10万,而东亚地区发病率仅为39.4/10万[1]。我国虽在既往文献中报道乳腺癌发病率快速增长,但是2015年乳腺癌的标化年龄发病率也仅为31.5/10万,远低于欧美人群[2]。且美国学者研究表明移民后亚裔女性的乳腺癌发病率较原来上升,但仍明显低于当地白种人和黑种人女性[16],即排除移民变异因素后,亚洲和欧美人群的乳腺癌患病率人种差异仍存在。

此外,不同种族女性的乳腺密度分布也存在一定差异。新西兰一项筛查试验中指出,亚裔(即黄种人)女性的致密腺体体积明显低于白种人女性、棕种人女性,校正年龄和乳腺X线检查系统影响后,亚裔女性的整体乳腺密度体积百分比为四者之中最高,是白种人女性的 1.30 倍(OR=1.30,95% CI:1.22~1.37)[17]。DEL CARMEN等[18]研究也报道亚裔女性中乳腺密度≥50%的人群占比最高,明显超过白种人和黑种人。可见,中国女性作为拥有较致密乳腺的亚裔人群之一,乳腺癌发病率却低于欧美白种人,因此认为中西方女性乳腺密度与乳腺癌发病关系的差异一定程度上可能与人种本身差异有关。

4.2 年龄与绝经

乳腺癌发病率随着年龄增长而变化,不同年龄分布也存在差异。数据分析发现,我国乳腺癌患者人群较欧美人群更年轻化,其中我国乳腺癌患者的发病年龄高峰为50~59岁,而欧美人群为64~79岁[19-20]。研究报道,2007—2017年中国西部地区乳腺癌人群绝经前女性占比为 54.55%(8 395/15 389)[21],2014—2017年中国东北地区绝经前乳腺癌患者占比为51.1%(552/1 118)[13]。与之相比,欧美女性的确诊人群高峰则处于绝经后状态。绝经前乳腺密度开始随年龄增长而逐渐降低,但在围绝经期减少最明显[22]。因此,绝经后患者占比更高的欧美乳腺癌人群,其整体乳腺癌密度低于中国乳腺癌人群。但是,目前尚无临床证据支持这一结论。但日本学者一项病例对照研究显示,绝经前患者的致密乳腺与乳腺癌无相关性,仅在绝经后患者中呈正相关(OR=4.19,95% CI:1.33~13.2)[23]。URSIN等[24]同样发现50岁以上的女性群体致密乳腺在乳腺癌发病中的风险系数明显高于50岁以下女性。由此推测,绝经前后的乳腺密度与乳腺癌发病关系有明显差异,其中绝经前致密乳腺是乳腺癌发病的高危因素,可能是过多雌激素导致的高乳腺癌风险的临床表现;而绝经后仍表现为致密乳腺的患者,可能存在其他来源的雌激素促进腺体发育,从而增加乳腺癌患病风险。

4.3 雌激素替代治疗

乳腺腺体的发育、增殖与退化均与雌激素息息相关。短期使用他莫昔芬等抗雌激素药物可降低乳腺密度,进而降低乳腺癌发病风险,是具有致密乳腺女性预防乳腺癌的一种手段[25]。但绝经后的激素替代疗法可重新刺激腺体发育,增加了绝经后女性的乳腺癌患病风险,且联用雌激素与孕激素较单用雌激素增加的风险更明显[26-27]。数据分析显示,80.0%~88.6%的欧美白人女性绝经后曾使用激素替代治疗,而美籍华裔人群中仅51.7%~60.0%的女性曾使用[24]。这一比例在中国女性人群中更低,2011—2012年上海进行的调查显示,仅2.1%的绝经后女性曾经或正在使用雌孕激素替代治疗[28]。因此,雌激素替代治疗史可能是欧美女性绝经后乳腺密度反超亚洲女性的原因之一。

然而,值得注意的是,使用激素替代疗法增加亚裔女性乳腺癌的风险高于欧美人群。欧美人群中,使用激素替代疗法可能增加20%~35%乳腺癌患病风险,但亚裔女性使用激素替代疗法后,乳腺癌患病风险是未使用女性的 1.58 倍(95% CI:1.18~2.11)[29]。以上研究结果可见,激素替代疗法在中国女性中同时存在低使用率和高乳腺癌风险两个特点,且一定程度上可能通过增加乳腺密度而间接影响乳腺癌发病,但中国女性对雌激素替代疗法的高敏感性仍需要进一步研究。

4.4 肥胖

过多的脂肪组织可造成体内内源性雌激素水平升高,介导胰岛素抵抗和胰岛素样生长因子-1(insulinlike growth factor-1,IGF-1)信号通路异常激活,从而增加乳腺癌患病风险,且该效应在绝经后女性中尤为显著[30]。而肥胖因素直接影响乳腺中脂肪细胞的分布,即与绝对非致密区域呈正相关,而与乳腺腺体密度百分比呈负相关[31]。既往研究发现亚洲女性整体BMI均低于欧美女性[32],但亚裔女性的乳腺密度百分比更高[17,33]。该特点对应的高乳腺癌发病风险,与低BMI对应的低乳腺癌发病风险同时存在于中国女性,而这可能导致使用乳腺密度百分比预测乳腺癌发病风险的效果较差。另有研究发现,正常体型的亚洲人群或移民的亚裔人群中,致密腺体面积与高BMI呈正相关,提示亚洲人群中使用致密乳腺面积预测乳腺癌发病风险可能效果更好[34-35]。

4.5 饮食

已有大量研究涉及不同饮食模式或单一饮食与癌症发病与死亡相关[36]。西班牙马德里全国流行病学中心等机构对其国内3 584名参与乳腺癌筛查的女性开展关于饮食模式的横断面调查,发现习惯高热量西式饮食的女性拥有更致密的乳腺,校正后OR为1.25(95% CI:1.03~1.52),且对该饮食方式的依从性每提升一个等级,乳腺密度则增加9%[37]。相较而言,中国人群的饮食结构尚未达到西式高脂肪高热量模式,且日常饮食结构复杂,国内各地饮食习惯差异较大,因此评估饮食结构与乳腺密度及乳腺癌发病风险的相关性时难以控制变量,也难以验证不同人群中是否具有相同效应。酒精摄入是少数能较好控制变量而进行分组对比并重复的因素,经研究证实,酒精摄入可通过影响乳腺密度进而增加乳腺癌风险[38]。与不饮酒者相比,每日饮酒1杯以上者致密乳腺的乳腺癌风险系数从 2.50(95% CI:1.60~3.90)提高至 6.58(95% CI:2.28~19.0)[38]。综上认为,中西方女性的饮食模式差异,甚至如酒精等单一饮食因素的差异都可能通过影响乳腺密度而影响乳腺癌发病,但目前国内尚缺乏与此相关的研究,更缺乏可作为临床证据的前瞻性研究,因此饮食与两者的关系尚需进一步探索,以丰富乳腺癌预防策略。

除上述因素外,欧美人群中无生育史、初次生育年龄晚(>30岁)等因素也被发现可能通过增加乳腺密度而影响乳腺癌的罹患风险[39]。但我国该方面的流行病学证据尚不全面,生育史、初次生育年龄、生育次数等生育模式因素在乳腺密度、乳腺癌发病方面的影响尚需更多研究探索。

5 总结与展望

乳腺密度作为代表乳腺腺体构成比的指标,与乳腺癌发生关系密切。目前欧美人群中关于两者关系的研究较广泛和深入,既从宏观的流行病学角度,也有从微观的基因组学、肿瘤微环境等角度探索乳腺密度影响乳腺癌发病的风险预估、作用机制等。而目前国内对于两者关系的认识尚不充分,中西方研究结果也存在一定差异,这一方面可能与国内研究缺乏大数据临床筛查证据支持有关,另一方面可能与乳腺癌人种差异以及对雌激素的高反应性有关,这些方面值得深入研究。此外,乳腺密度对乳腺癌发病风险的效应需结合种群特点进行个体化分析,才能更准确评估乳腺密度的乳腺癌发病风险及影响因素,建立更符合国情的乳腺癌预防策略。