社会资本异质性与农村减贫成效差异

孙伯驰 曹景林

内容提要:中国农村是一个典型的“关系社会”,社会资本对于信息分享和资源配置具有较强的干预。本文基于中国家庭追踪调查2016年的农村样本数据,采用分位数回归方法,从收入增长与收入差距缩小的双重视角考察社會资本对中国农村贫困户减贫的影响。研究结果显示:2010-2016年间,中国农村的贫困发生率呈逐年下降趋势,这一趋势主要源于收入增长,而不是收入差距缩小。社会网络、社会参与和社会信任所体现的社会资本可以显著提高农户的收入水平,有效发挥减贫作用。就缩小收入差距的视角看,社会网络对农村的减贫作用比社会参与和社会信任更为显著。注重农村贫困人口社会资本的构建,尤其是提高贫困农户的社会网络质量,对于农村减贫具有重要的政策意义。

关键词:社会资本;农村贫困;减贫效果;收入增长;收入差距

中图分类号:F061.3 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2020)01-0035-10

一、引言

改革开放以来,伴随着经济快速增长,中国贫困发生率持续走低,贫困人口大幅减少,中国为全球减贫事业做出巨大贡献①,但中国贫困人口特别是农村贫困人口规模仍然巨大。根据国民经济和社会发展统计公报显示,2018年末,我国农村地区仍有1660万人口亟待脱贫,脱贫攻坚之路依然“任重道远”。经济增长是减贫的根本,其对收入水平的提高和贫困发生率的降低起决定性作用[1-2]。华盛顿共识(Washington Consensus)坚信的滴漏经济学(trickle down economics)已成为全球主流的发展理念②。然而,也有观点认为,经济增长不能自动地消除贫困,反而有可能带来收入差距的扩大引致贫困人口的状态趋于恶化[3-4]。由此可见,减贫的效果取决于两个关键因素:收入增长和收入差距的缩小[5]。因此,从收入增长和收入差距缩小双重视角研究农村减贫问题是基于贫困内涵所衍生的一个基本命题,也是实行精准扶贫战略的应有之义,具有重要的理论和现实意义。

长期以来,有关农村减贫的研究大都是从正式制度安排下的自然资本、物质资本和人力资本等视角进行展开[6]。上述研究沿袭新古典经济学的分析范式,通常假设经济行为人之间是独立和自利的,不存在外部性和集体行动。Granovetter(1985)提出个体的经济行为是嵌入于其生活的社会网络之中,也必然会受到诸如社会关系、社会规范和社会信任等社会资本潜移默化的影响[7]。因此,如果忽视了非正式制度的社会资本,仅靠正式制度来研究农村贫困问题是存在理论缺陷的[8]。事实上,中国农村是一个典型的“关系社会”,社会资本对于信息分享和资源配置具有较强的干预[9]。尤其是对于信息交流不畅、流动性相对较弱的贫困地区,农村居民利用社会资本对教育、医疗以及借贷等资源可以进行有效配置以改善家庭福利水平,从而摆脱贫困陷阱。

本文将“收入增长-收入差距-贫困发生率”放置到同一分析框架考察不同维度的社会资本在农村减贫方面的成效差异。利用中国家庭追踪调查(CFPS)2016年的数据,采用分位数回归法,从收入增长和收入差距的双重视角重点探讨了社会资本异质性对农户贫困影响,以期为农村地区精准扶贫政策的制定提供启示。

二、文献综述

社会资本是一种个体在行动中获取和使用的经济资源,是一种社会网络以及由这种社会网络产生的相互信任与互惠模式,诸如信任、规范以及网络等[10]。自社会资本概念提出来以后,其就成为解释贫困机制的一种新视角、新思路。人们可以从其所在的社会网络、组织及信任等社会互动中获得自身创造收入的能力和机会,从而直接或间接影响家庭福利和贫困发生[11]。

针对社会资本减贫效果的研究文献可谓是汗牛充栋,但学术界尚存在较大的争议。大量的研究显示社会资本能够显著降低贫困发生率,对家庭经济福利产生正向影响[12-14]。进一步分析发现,在传统的农村地区由于正式制度缺失,社会资本能够发挥缓解贫困的作用,因此得出“社会资本是穷人的资本”的结论[15]。Gootaert et al.(2002)对布基纳法索农户的研究发现,社会资本的分布比其他资本更平均,因此对穷人相对有利[16]。叶初升和罗连发(2011)研究发现,农村贫困地区由于物质资本和人力资本都比较匮乏,社会资本对于改善家庭福利及减轻贫困的作用是显著的,社会资本在一定程度上发挥了“穷人资本”的功能,而且还存在更大的进一步发挥的空间[17]。另一些研究则发现社会资本并不能减轻穷人的贫困,尤其是穷人在某些社会资本的积累方面具有劣势的情形下[18]。Cleaver(2005)的研究发现社会资本对穷人产生结构性的排斥效应,导致穷人难以依赖社会资本完成脱贫[19]。此外,一些研究还发现社会资本是“富人的资本”,尤其是农村中拥有更丰富社会资本的“精英”家庭通过 “关系”优势扭曲农村本就不规范的市场准则,从而为自己谋取更多的经济利益[20]。因此,社会资本可能不仅无法有效帮助贫困农户分散风险和平滑消费,反而可能构成了收入差距扩大的主要原因之一[21-22]。由此可见,社会资本是一个多维概念,需要构建一个涵盖不同层次的综合指标进行度量[23]。自此,许多研究采用因子分析法建立融合不同维度的综合性社会资本指数[9,24-25]。然而,这种做法是值得商榷的,原因在于不同层次的社会资本对于农户收入的影响存在明显的差异[26]。因此,我们在研究社会资本对农户收入影响的不能忽视社会资本的异质性,应根据社会资本的概念对社会资本类型进行划分,将不同层次和维度的社会资本纳入计量模型进行综合考量。

综上所述,现有研究已经认识到了社会资本具有缓解农村贫困的作用,但仍存在一定的改进空间:第一,在研究视角方面,现有研究通常选择从整体管窥社会资本对农户家庭福利的改善效应,缺乏对社会资本异质性的考究。不同形式的社会资本对不同农户收入分布以及农户收入差距产生怎样的影响?这一问题的答案关系到中国农村精准扶贫政策的制定。第二,在数据和方法上,多数研究采用宏观经济数据或小样本微观数据,要么着眼于收入增长,要么着眼于收入差距,并且在计量分析中多采用均值回归模型,没有考虑到内生性导致的回归结果偏误等问题。基于此,本文采用一项全国性调查数据——中国家庭追踪调查(CFPS)2016年的农村数据,从收入增长和收入差距的双重视角研究社会资本异质性对中国农户贫困的影响及差异。

三、数据来源与描述性统计

(一)数据来源及处理方式

本文使用的是中国家庭追踪调查(CFPS)数据。CFPS数据为两年一期的跟踪调查数据,旨在通过对全国代表性样本的跟踪调查,反映我国经济发展和社会变迁的状况。CFPS正式调查于2010年,调查范围涵盖全国25个省、市、自治区,是具有极强代表性的大样本微观数据。本文使用最新2014年和2016年两期调查数据。

本文对所选数据进行如下处理:首先处理家庭成员数据,计算并生成在实证分析中需要的社会资本的代理变量以及控制变量;然后以户主为标识码,将家庭成员数据与住户数据进行整合,并把缺失值和异常值处理干净;最后将2016年与2014年的数据进行对接,为下文进行内生性处理做准备,最终得到本文实证分析所应用的观测样本6231个。

(二)收入增长、收入差距与贫困发生率

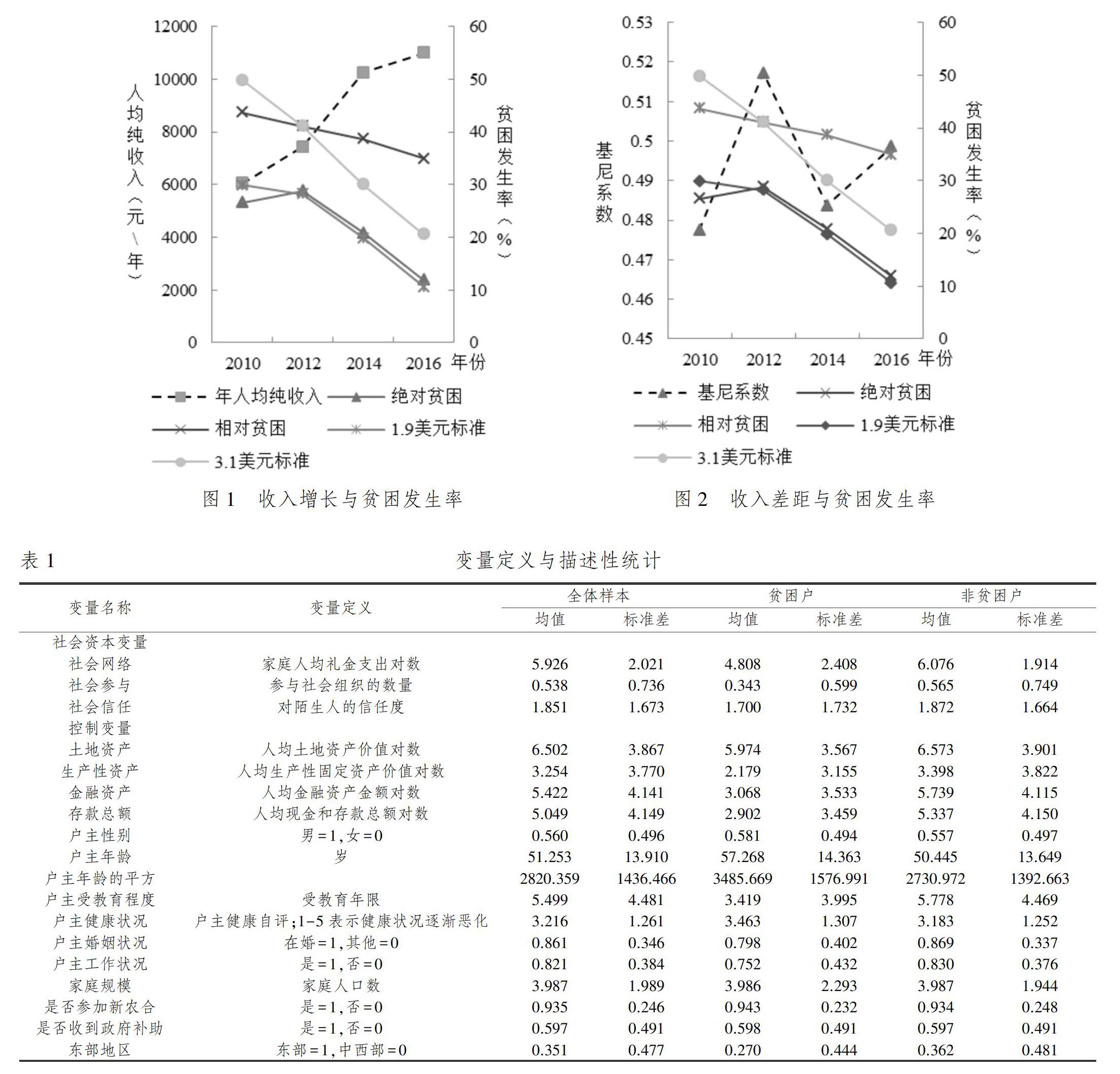

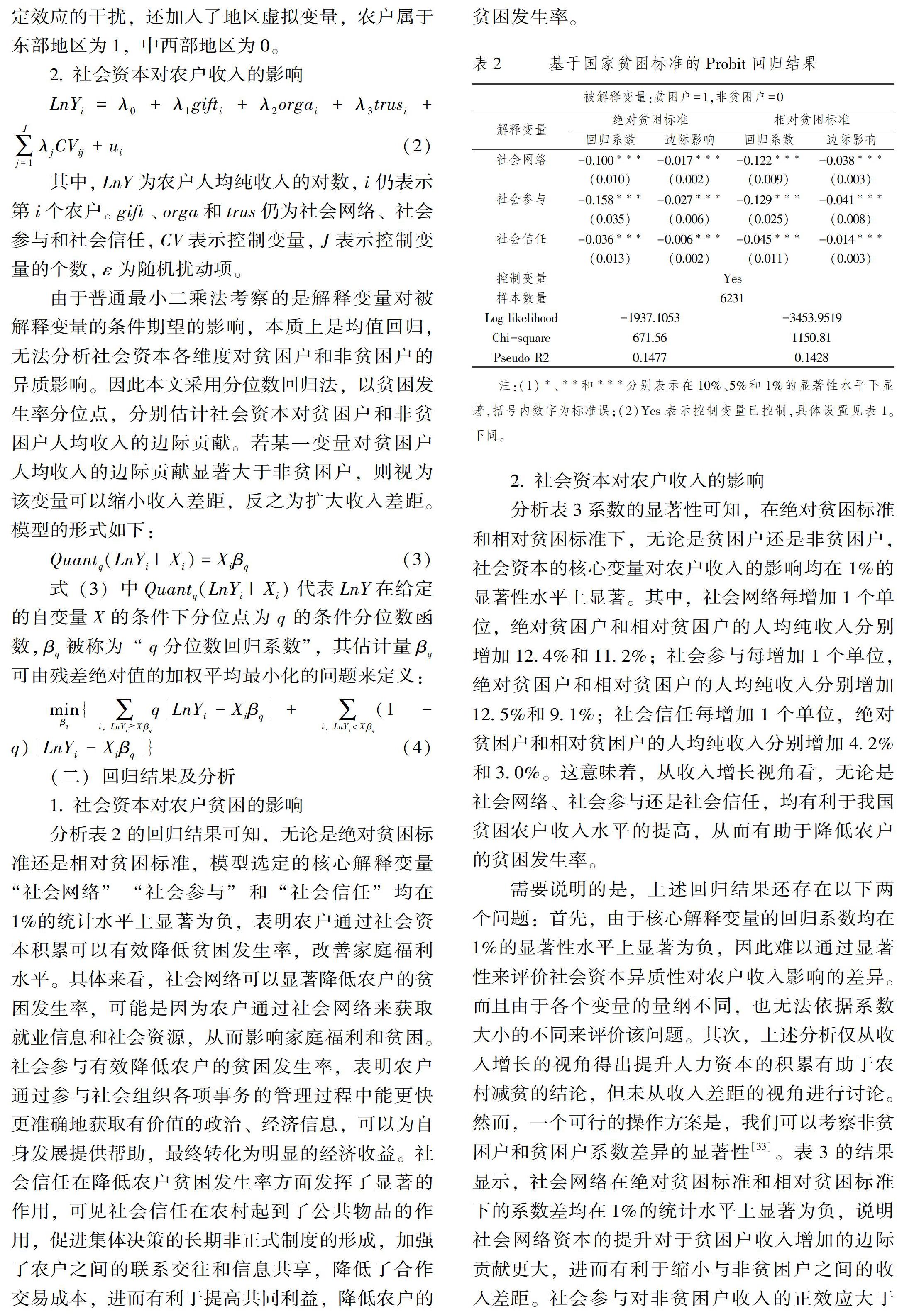

由于本文是从收入增长和收入差距缩小双重视角来分析减贫效果,故首先分析二者与贫困发生率之间的关系。贫困发生率的测度需要选定贫困线。贫困线分为国家贫困线标准和国际贫困线标准,其中国家贫困线标准包括绝对贫困线和相对贫困线,国际贫困线标准为世界银行提出的1.9美元/人/天和3.1美元/人/天③。基于人均纯收入④与贫困发生率之间的关系来看(图1),2010-2016年间农村的贫困发生率随着农户人均纯收入的不断提高而呈现明显的下降态势,下降最为迅速的是3.1美元标准,最为滞缓的是绝对贫困标准。分析收入差距与贫困发生率之间的关系可知(图2),历年基尼系数均高于国际警戒线0.4,意味着中国农村的收入差距较大,面临着严重的收入分配不平等问题。此外,2010-2016年基尼系数起伏不断,没有呈现出明显的下降态势。这表明,中国农村的贫困发生率下降主要是得益于经济增长促进农村居民收入水平的提升,而非收入不平等状况的改善。已有实证研究也表明,农村贫困发生率下降主要的原因是经济增长,但农村收入分配差距扩大对农村减贫是不利的[4,27-28]。由此可知,如果在提高农户收入增长的同时缩小农户的收入差距,将会明显提高农村的减贫效果。

(三)变量设置与描述性统计

按照绝对贫困标准,将全体样本分为贫困户和非贫困户,相关的变量设置及描述性统计如表1所示。通过对比分析我们发现贫困户有如下鲜明特征:(1)社会资本积累水平较低,在社会网络、社会参与和社会信任等方面均存在显著的劣势。就家庭人均礼金支出来看,贫困户为4.808,非贫困户为6.076;就参与社会组织的数量看,贫困户为0.343,非贫困户为0.565;就对陌生人的信任度看,贫困户为1.700,非贫困户为1.872。(2)从家庭资产来看,贫困户的物质资本和家庭财富都处于较低水平,其人均土地资产、人均生产性固定资产、人均金融资产与人均现金和存款等均不及非贫困户。(3)从家庭特征来看,贫困户的户主年龄偏高,受教育程度偏低,健康状况更差,未婚的比例较高,男性失业的比例更高,家庭规模较小,更依赖于新农合和政府补助。(4)从区域角度来看,经济发达的东部地区贫困户的数量少于非贫困户。

图3描述了社会网络、社会参与和社会信任等社会资本核心变量与农户收入水平之间的关系。分析可知,无论是拟合曲线还是散点图,均清晰地显示农户的收入水平随着社会资本的提升而逐步提高。基于描述性统计结果来看,社会资本与农户收入水平存在一致性关系,提高社会资本存量可以有效降低农村的贫困发生率,但由于没有考虑到控制变量的作用,图形所反映出来的趋势并不明确,而且也没有体现出社会资本异质性与农户收入之间的精确数量关系。下文将通过计量方法来解决这两个问题。

(二)回归结果及分析

1.社会资本对农户贫困的影响

分析表2的回归结果可知,无论是绝对贫困标准还是相对贫困标准,模型选定的核心解释变量“社会网络”“社会参与”和“社会信任”均在1%的统计水平上显著为负,表明农户通过社会资本积累可以有效降低贫困发生率,改善家庭福利水平。具体来看,社会网络可以显著降低农户的贫困发生率,可能是因为农户通过社会网络来获取就业信息和社会资源,从而影响家庭福利和贫困。社会参与有效降低农户的贫困发生率,表明农户通过参与社会组织各项事务的管理过程中能更快更准确地获取有价值的政治、经济信息,可以为自身发展提供帮助,最终转化为明显的经济收益。社会信任在降低农户贫困发生率方面发挥了显著的作用,可见社会信任在农村起到了公共物品的作用,促进集体决策的长期非正式制度的形成,加強了农户之间的联系交往和信息共享,降低了合作交易成本,进而有利于提高共同利益,降低农户的贫困发生率。

2.社会资本对农户收入的影响

分析表3系数的显著性可知,在绝对贫困标准和相对贫困标准下,无论是贫困户还是非贫困户,社会资本的核心变量对农户收入的影响均在1%的显著性水平上显著。其中,社会网络每增加1个单位,绝对贫困户和相对贫困户的人均纯收入分别增加12.4%和11.2%;社会参与每增加1个单位,绝对贫困户和相对贫困户的人均纯收入分别增加12.5%和9.1%;社会信任每增加1个单位,绝对贫困户和相对贫困户的人均纯收入分别增加4.2%和3.0%。这意味着,从收入增长视角看,无论是社会网络、社会参与还是社会信任,均有利于我国贫困农户收入水平的提高,从而有助于降低农户的贫困发生率。

需要说明的是,上述回归结果还存在以下两个问题:首先,由于核心解释变量的回归系数均在1%的显著性水平上显著为负,因此难以通过显著性来评价社会资本异质性对农户收入影响的差异。而且由于各个变量的量纲不同,也无法依据系数大小的不同来评价该问题。其次,上述分析仅从收入增长的视角得出提升人力资本的积累有助于农村减贫的结论,但未从收入差距的视角进行讨论。然而,一个可行的操作方案是,我们可以考察非贫困户和贫困户系数差异的显著性[33]。表3的结果显示,社会网络在绝对贫困标准和相对贫困标准下的系数差均在1%的统计水平上显著为负,说明社会网络资本的提升对于贫困户收入增加的边际贡献更大,进而有利于缩小与非贫困户之间的收入差距。社会参与对非贫困户收入的正效应大于贫困户,且系数差在10%的水平上不显著,可能是因为富人在社会经济组织中拥有更大的话语权,能够获得更多的经济利益,因此对收入的边际贡献要大于贫困户,这显然不利于缩小农户之间的收入差距。社会信任的系数差在绝对贫困标准和相对贫困标准下均不显著,这意味着社会信任对非贫困户和贫困户收入水平的边际贡献不存在显著差异,可能的原因在于市场经济转型过程中贫困户很难通过传统的信任关系来寻求帮助,因此社会信任不能成为缩小农户收入差距的关键因素。

(三)内生性讨论与稳健性检验

当前的研究中多数文献都将社会资本视为外生变量,而忽略了模型存在的内生性问题。而实际上,一方面,在社会资本具有正的经济回报的条件下,作为理性人的农户应该会进行社会资本投资,因此礼金支出、参加社会经济组织以及对陌生人的信任度等指标与农户收入之间就有可能存在内生性问题[23]。另一方面,农户的人均收入也可能源自与诸如能力等不可观测的因素[34],以上两方面均可能导致模型存在内生性问题。为了克服内生性产生的估计结果偏误,借鉴张建清、卜学欢(2016)的做法[35],选择内生解释变量的滞后一期作为工具变量⑤,利用两阶段最小二乘法(2SLS)进行内生性检验,回归结果见表4⑥。分析表4与表3比较可知,尽管核心变量的回归系数大小有所改变,但其显著性基本一致。表4的回归结果进一步表明,采用上述方法解决内生性的思路是可行的,确保了本文结论的稳健性。

前文的分析中,采用的是国家贫困线标准下计算的贫困脆弱性。为了检验前文实证模型及回归结果的稳健性,采用国际贫困线标准进行稳健性检验,检验结果见表5。分析可见,采用国际贫困线标准以后,社会网络每增加1个单位,贫困户年人均纯收入分别增加12.5%和11.6%;社会参与每增加1个单位,贫困户年人均纯收入分别增加12.6%和8.3%;社会信任每增加1个单位,贫困户年人均纯收入分别增加4.7%和3.4%。同时,只有社会网络的系数差在1%的统计水平上显著为负,表明社会网络能够有效缩小贫困户与非贫困户之间的收入差距,而社会参与和社会信任无法产生同样的效果。由此可见,若是运用国际贫困线标准测度农户的贫困脆弱性,仍然可以得到与国家贫困线测度的相同结论,表明前文得到的实证结论具有较好的稳健性。

前文的分析中,尽管使用了国际贫困线进行了稳健性检验,但分位数回归的分析仅得到了两个分位点的结果,虽然可以反映既定贫困线标准下贫困户与非贫困户的收入差距及比较,但并不能全面描述在贫困线不断变化的情境下各社会资本变量对农户人均纯收入边际贡献的变化情况。基于此,图4描述了社会网络、社会参与和社会信任三个核心解释变量在农户全部收入分位点上的边际贡献的变化情况。图4显示,三个图形均显示为非线性波动,但没有呈现一致的变动趋势。社会网络对收入的边际贡献随着分位数不断增加逐步减少,意味着社会网络对于贫困户或低收入户的边际贡献更大。随着分位数的增加,社会参与对农户收入的边际贡献随着收入的提高而缓慢增加,而社会信任呈下降趋势但极其缓慢,导致高收入分位点和低收入分位点对应的边际贡献的差异不显著。可见,全分位数的回归结果与前文的主要结论基本一致,进一步证明了前文所得结论具有稳健性。

此外,为了进一步支持前文的主要发现和结论,本文还做了一些其他的稳健性检验,例如将被解释变量替换为农村家庭人均纯收入的绝对数,建立标准的眀瑟方程;将区域控制变量改为按省份进行控制等,这些均未改变前文的结论。

(四)基于区域差异的回归分析

社会资本对农户收入的边际贡献通常受到市场化程度的影响[21]。考虑到我国地域广阔,地区间经济发展不平衡,市场化程度存在明显的差异,我们需要进一步考察社会资本各维度对农户收入的影响是否存在区域性差异。表6为基于区域差异的分位数回归结果及系数显著性差异检验⑦,分析可见:(1)从收入增长视角看,社会网络对贫困户收入的边际贡献最大的是西部地区,其次是中部和东部地区。社会参与对贫困户收入的边际贡献最大的是东部地区,其次是中部和西部地区。社会信任对贫困户收入的边际贡献最大的是东部地区,其次是中部地区,西部地区不显著。我们尝试给出一些可能的解释:第一,东部和中部地区市场化程度较高,劳动力市场制度更加健全,农村劳动力对于社会网络的依赖较弱,而西部地区市场化程度较低,农村劳动力更需要通过社会网络来帮助其找到提高收入的机会,社会网络这一类社会资本也可以被称作“穷人的资本”[12]。第二,东部和中部地区的经济组织在制度建设方面更加完善,因此对贫困户收入的正效应比西部地区更显著。第三,经济发展水平较高的东中部地区,更高的专业化所增加的陌生人之间的交易更需要社会信任的作用[36]。(2)从收入差距视角看,社会网络对缩小收入差距的作用充分体现在经济发达的东部地区,在中部和西部地区均不显著。社会信任仅在中部地区显著,而社會参与并没有存在相同趋势,无论在任何区域都无法缩小农户的收入差距。

以上结论表明,在不同区域,社会资本各维度产生的减贫效应并不一致。若仅考虑收入增长,东部地区应重视社会参与和社会信任,中部地区重视社会网络和社会信任,西部地区着力于社会网络。在立足于缩小收入差距时,东部地区需要重视社会网络,中部地区需要重视社会信任。

五、结论

从现在到2020年是我国全面建成小康社会的决胜时期,也是彻底解决农村贫困问题的关键时期。文章基于中国家庭动态跟踪调查(CFPS)2016年的农村样本数据,基于收入增长和收入差距缩小的双重视角,采用分位数回归方法比较分析了社会资本异质性对农户贫困的影响及其变化趋势,得到如下研究结论:

1.2010-2016年间,尽管我国农村地区的贫困问题有所缓解,而这一趋势主要受益于农村经济增长所带来的农户收入增长,农村地区仍然面临着收入差距较大的现实。鉴于此,农村地区扶贫政策在促进农户收入增长的同时,应侧重于解决收入分配不均问题,从而改善收入不平等的状况。此外,与非贫困户相比,贫困户在社会资本等方面的禀赋严重不足,而社会网络、社会参与和社会信任所体现出来的社会资本对农户收入具有显著的正向作用,表明农村贫困户易于出现“马太效应”而陷入“贫困陷阱”。鉴于此,政府在农村的扶贫工作中应特别关注贫困户社会资本的积累和提升。

2.就收入增长看,社会网络、社会参与和社会信任是提升农户收入水平的关键性因素,可以显著降低农户的贫困发生率。就收入差距缩小看,贫困户通过社会网络提高家庭的非农业收入,社会网络对贫困户收入的边际贡献更大,因而社会网络可以有效缩小与非贫困户之间的收入差距;而社会参与和社会信任在缩小农户收入方面无法产生同样的效果。此外,社会资本各维度对家庭收入影响的变化趋势不同。随着收入水平的不断提升,社会网络对收入的边际贡献逐渐减弱;社会参与的影响随着收入的增加而缓慢上升,社会信任则缓慢下降。以上结论均通过了内生性和稳健性检验。

3.就区域差异来看,社会资本各维度的减贫作用与经济发展水平和市场化程度存在紧密联系。一些社会资本与市场制度间存在着一定的替代作用[37],而另一些社会资本和市场制度也可能是互补的[38]。从收入增长来看,社会参与和社会信任所体现的社会资本对贫困户收入的边际贡献在经济发达的东部和中部地区较强,在西部地区较弱,甚至不显著。社会网络对贫困户收入的边际贡献在经济欠发达的西部地区较强,在经济发达的中部和东部地区较弱。从收入差距缩小看,社会资本各维度对农户收入差距的影响并不一致。

基于上述研究结论,本文提出以下建议:第一,未来政府开展农村扶贫工作不仅要关注农民的收入增长,更应侧重于缓解收入分配不均,缩小农户之间的收入差距。第二,注重不同类型社会资本的培育,通过构建不同群体间的交流平台使贫困户进行充分的信息沟通,拓展其社会网络;鼓励民间合作组织的发展,为贫困户参与非农就业提供便利条件。政府可以组织农户之间形成互帮小组,构建和谐的社区环境,加强农户之间交流、学习及互利,增进农户之间的信任程度。第三,在区域经济和市场化程度发展不平衡的现实下,各地区应从自身特征和禀赋差异出发,因地制宜地采取具有针对性的扶贫政策,实现精准扶贫[39]。

注释:

① 根据世界银行2013年4月17日发布的《世界发展指标》显示,1981-2008年,中国贫困人口由8.35亿减少到1.73亿,减少了6.62亿,贫困率由84%下降到13%;极度贫困人口占世界极度贫困人口总数的比例从1981年的43%下降至2010年的13%。

② 20世纪80年代,以华盛顿为基地的机构——国际货币基金组织、世界银行、泛美开发银行和美国财政部——为发展中国家开列了一系列改革处方,主张自由化、私有化、削减社会福利,这就是华盛顿共识(Washington Consensus)。华盛顿共识坚信滴漏经济学(trickle down economics),即增長所带来的经济利益会自动在社会各阶层扩散开来,增长能自动消除贫困;因此主张在经济发展过程中不给贫困阶层、弱势群体、落后产业和贫困地区特别的优惠,而是由优先发展起来的群体或地区通过增加消费、创造就业等途径惠及贫困阶层或地区,带动其共同发展和富裕。

③ 绝对贫困线源于国家统计局历年《中国农村贫困监测报告》;相对贫困线采用国际常用的做法,将相对贫困线设定为农村人均可支配收入中位数的60%;2015年世界银行将国际贫困线标准由一人一天1.25美元提升至1.9美元,高贫困线为3.1美元。这里的贫困发生率和后文的基尼系数都是根据CFPS2010-2016的样本数据测定而来。

④ 为了保证结果可比,历年的人均纯收均为2010年不变价格的人均纯收入,源自CFPS2010-2016的样本数据。

⑤ 滞后一期变量选自CFPS2014的数据。

⑥ 由于本文的研究目标是从收入增长和缩小收入差距视角来探讨社会资本的减贫效应,因此本部分和下文没有从贫困发生率角度开展实证分析。

⑦ 以国家相对贫困线标准为例。其余贫困线的结果和该结果呈现一致性规律,限于篇幅,这里不进行报告。

参考文献:

[1] Dollar D,Kraay A.Growth is Good for the Poor[J].Journal of Economic Growth,2002,7(3):195-225.

[2] 马文武.改革开放以来我国农村减贫的宏观与微观逻辑[J].经济纵横,2019(4):69-78.

[3] Benjamin D,Brandt L,Giles J. Did Higher Inequality Impede Growth in Rural China?[J]. Economic Journal,2011,121(557):1281-1309.

[4] 罗楚亮. 经济增长、收入差距与农村贫困[J]. 经济研究,2012(2):15-27.

[5] 程名望,Jin Yanhong,盖庆恩,等. 农村减贫:应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J]. 经济研究,2014(11):130-144.

[6] 周晔馨,叶静怡.社会资本在减轻农村贫困中的作用:文献述评与研究展望[J].南方经济,2014(7):35-57.

[7] Granovetter,M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[8] 谢家智,王文涛. 社会结构变迁、社会资本转换与农户收入差距[J].中国软科学,2016(10):20-36.

[9] 谢沁怡.人力资本与社会资本:谁更能缓解贫困?[J].上海经济研究,2017(5):51-60.

[10]Putnam R D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy[M].Princeton: Princeton University Press,1993.

[11]彭文慧,李恒.社会资本的差异分配与农村减贫——基于山东、河南、陕西三省的调查分析[J].经济学家,2018(9):98-104.

[12]Grootaert C.Social Capital,Household Welfare and Poverty in Indonesia[R].Working Paper,1999.

[13]张爽,陆铭,章元.社会资本的作用随市场化进程减弱还是加强?——来自中国农村贫困的实证研究[J].经济学(季刊),2007(2):539-560.

[14]Abdul-Hakim R,Abdul-Razak N.A.Ismail R. Does Social Capital Reduce Poverty? A Case Study of Rural Households in Terengganu,Malaysia[J].European Journal of Social Sciences,2010,14(4):556-567.

[15]Woolcock M,Narayan D.Social Capital: Implications for Development Theory,Research,and Policy[J].The World Bank Research Observer,2000,15(2):225-249.

[16]Grootaert C,Oh G,Swamy A.V. Social Capital,Household Welfare and Poverty in Burkina Faso[J]. Journal of African Economies,2002,11(1):4-38.

[17]叶初升,罗连发.社会资本、扶贫政策与贫困家庭福利——基于贵州贫困地区农村家户调查的分层线性回归分析[J].财经科学,2011(7):100-109.

[18]Collier P. Social capital and poverty: A Microeconomic Perspective[M].New York:Cambridge University Press,2002.

[19]Cleaver F.The inequality of social capital and the reproduction of chronic poverty[J].World Development,2005,33(6):893-906.

[20]李樹,陈刚.“关系”能否带来幸福?——来自中国农村的经验证据[J].中国农村经济,2012(8):66-78.

[21]赵剑治,陆铭.关系对农村收入差距的贡献及其地区差异——项基于回归的分解分析[J].经济学(季刊),2010(1):363-390.

[22]边燕杰,王文彬,张磊,程诚.跨体制社会资本及其收入回报[J].中国社会科学,2012(02):110-126.

[23]周晔馨.社会资本是穷人的资本吗?——基于中国农户收入的经验证据[J].管理世界,2012(7):83-95.

[24]李晓嘉,蒋承.农村减贫:应该更关注人力资本还是社会资本?[J].经济科学,2018(5):70-82.

[25]徐戈,陆迁,姜雅莉.社会资本、收入多样化与农户贫困脆弱性[J].中国人口·资源与环境,2019 (2):126-136.

[26]王春超,周先波.社会资本能影响农民工收入吗?——基于有序响应收入模型的估计和检验[J].管理世界,2013(9):55-68.

[27]万广华,张茵.收入增长与不平等对我国贫困的影响[J].经济研究,2006(6):112-123.

[28]夏庆杰,宋丽娜,Simon,等.经济增长与农村反贫困[J].经济学(季刊),2010(2):851-870.

[29]Riumallo-Herl C J,Kawachi I,Avendano M. Social capital,mental health and biomarkers in Chile: Assessing the effects of social capital in a middle-income country[J]. Social Science & Medicine,2014,105(1):47-58.

[30]Meng T,Chen H. A multilevel analysis of social capital and self-rated health: Evidence from China[J]. Health & Place,2014,27(27):38-44.

[31]陆迁,王昕. 社会资本综述及分析框架[J]. 商业研究,2012(2):141-145.

[32]Knight J B,Yueh L Y. The Role of Social Capital in the Labor Market in China[J]. Economics of Transition,2008,16(3):389-414.

[33]高梦滔,姚洋.农户收入差距的微观基础:物质资本还是人力资本?[J].经济研究,2006(12):71-80.

[34]白重恩,李宏彬,吴斌珍.医疗保险与消费:来自新型农村合作医疗的证据[J].经济研究,2012(2):41-53.

[35]张建清,卜学欢.人力资本三维要素与城乡减贫成效差异——基于CHNS微观调查数据的实证研究[J].软科学,2016(10):43-48.

[36]唐为,陆云航.社会资本影响农民收入水平吗——基于关系网络、信任与和谐视角的实证分析[J].经济学家,2011(9):77-85.

[37]Stiglitz J.E.“Formal and informal institutions,”in Social capital: A MultifacetedPerspective //The International Bank for Reconstruction and Development[R].The World Bank,2000.

[38]陆铭,李爽.社会资本、非正式制度与经济发展[J].管理世界,2008(9):161-165.

[39]蔡静远,李礼连,张利国.区域贫困时空演变特征及驱动因素分析——以江西罗霄山脉集中连片特困区为例[J].江西社会科学,2019(9):70-81.