生育对女性就业的影响研究

张抗私 谷晶双

摘 要:基于2010—2016年中国家庭追踪调查数据,采用固定效应模型和工具变量方法,考察了生育对女性就业的影响。研究结果表明,生育不仅会显著降低女性的劳动参与率,并且对就业女性的工作时间投入和劳动收入水平均有显著的负面影响;生育对女性就业的负面影响随着女性年龄的增加而减弱,且对高学历女性和城镇女性劳动力市场产生的负面影响更大;随着子女年龄的增大,生育对女性就业的阻碍作用逐渐减弱。进一步的研究发现,老年父母的照料支持以及公共幼教资源的可获得性有助于缓解生育对女性就业的不利影响。

关键词:生育行为;女性就业;群体差异

中图分类号:F241.4;C923 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2020)05-0019-11

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2020.00.032

一、引言

据世界银行的统计,中国的总和生育率从20世纪90年代初期开始低于更替水平(每个妇女一生生育2.1个孩子),此后长期徘徊在1.5左右,非常接近國际上公认的1.3的“低生育陷阱”。持续的低生育水平不仅与中国长期以来推行的计划生育政策息息相关,还与社会经济的发展对女性生育观念的影响密切关联。伴随着女性地位和受教育水平的提高,越来越多的女性通过权衡生育和抚养孩子的机会成本与孩子带来的效益来理性考虑生育行为的合理性。

女性的就业行为不仅能够提高自身收入和改善生活质量,还能有效地提升她们在家庭中的决策权与议价能力[1],但同时她们也面临着工作与家庭之间的角色冲突问题。在计划经济时期,中国政府不仅推行了平等的就业制度,还为2个月到6岁的儿童提供了完善的托幼服务体系,有效地解决了女性工作与家庭的矛盾冲突问题。因此,与世界上其他国家相比,中国女性劳动参与率保持在较高的水平[2]。但是伴随着市场化经济改革的不断推进,中国政府于1989年颁布的《幼儿园管理条例》规定,公办幼儿园只接收3岁以上的儿童。虽然民办幼儿园可以接收3岁以下的儿童,但是3岁以下托育服务的供给严重不足。

《中国教育统计年鉴2015》的数据显示,2015年我国0—2岁儿童入园人数为10.67万人,入托率仅为2.34%。婴幼儿照料支持政策的匮乏,使得照料责任重新回归到家庭成员身上,女性因潜在收入上的劣势[3-4],更有可能通过家庭分工选择暂时或完全离开劳动力市场。中国妇女社会地位调查报告的数据表明,因生育中断工作的经历对女性的就业状态和职业发展产生了一定的负面影响,主要表现为职业发展空间受挤压、体制外就业比例偏高、遭遇“生育代价”等。另外,智联招聘发布的《2017年职场妈妈生存状况调查报告》显示,超过六成职场女性认为生育对职场发展影响很大,其中32.5%的女性认为生育之后薪酬下降了。这主要是由于离开劳动力市场可能会导致女性职业技能的下降、缺乏自信、信息闭塞等[5]。

中国为应对少子化带来的人口红利消失问题,自2016年起开始推行“全面二孩”政策。

但数据显示,2018年中国人口出生率仅为10.94‰,比2017年和2016年分别降低了1.49‰和2.01‰。当前越来越多的女性选择少生育或不生育。有学者认为,女性生育意愿偏低的主要原因是育龄妇女考虑到生育会对自己在劳动力市场的表现产生负向影响[6]。生育是否会对女性的劳动力市场表现产生负向影响?如果有,影响有多大?这种影响是否存在异质性?本文试图回答以上问题,为政府制定生育相关的公共政策提供科学依据。

二、文献综述

关于生育与女性劳动就业的研究,主要的困扰是解决选择性偏误问题[7]。早期的研究将生育视为外生变量,并未考虑两者之间可能存在的内生性[8]。但是,女性的劳动供给决策和生育决策可能相互影响。例如,对孩子的偏好可能会导致女性减少劳动供给或者选择灵活性就业形式,而从事正规工作或拥有良好职业前景的女性由于生育孩子的机会成本很高,可能会选择少生育或不生育。另外,女性的个人特征、家庭经济状况以及社会文化背景等一些不可观测的因素也可能会影响女性的生育行为与劳动就业决策。因此,对于女性的就业状况而言,生育行为可能是内生而非外生的。纵观现有的文献,大致可以将生育内生性问题的解决方法分为两类。一类是利用工具变量法解决可能存在的内生性。

如罗森茨威格和沃尔平(Rosenzweig and Wolpin)、布朗纳斯和格罗格(Bronars and Grogger)使用双胞胎作为子女数量的工具变量[9-10]。由于双胞胎发生的概率较低,安格瑞斯特和埃文斯(Angrist and Evans)[11]、希尔沃宁(Hirvonen)[12]利用父母的性别偏好对工具变量进行了改进。另一类是采用固定效应模型来控制难以观测的个体异质性而导致的内生性问题[13-14]。

回顾已有的国外文献,大多数研究表明,生育对女性的劳动参与率和工作时间具有显著的负面影响。安格瑞斯特和埃文斯利用美国的数据,研究发现无论是采用最小二乘法还是工具变量法,生育都会显著降低女性的劳动参与率[11]。道利(Daouli)等人使用希腊的数据、玛丽(Mary)使用英国的数据以及格劳贝尔(Glauber)使用拉丁美洲国家的数据均发现生育越多的女性其劳动参与率越低、工作时间越短[13,15-16]。对于仍然就业的女性而言,无论是在发达国家还是在发展中国家,学者们均发现生育对女性的收入具有负向影响,并且“生育代价”伴随子女数量的增加而变大[17-23]。

国内学者对于生育与女性劳动就业之间关系的实证研究相对较少。由于估计方法和数据处理上的差异性,并没有一致的结论。张川川运用2004年和2006年中国健康与营养调查数据(CHNS),利用父母的性别偏好作为工具变量控制了生育与就业之间的内生性,发现子女数量的增加会显著降低城镇已婚女性的劳动供给、工作时间投入和工资水平,但对农村已婚女性是否参与非农就业和工资水平没有显著影响[24]。同样是使用CHNS数据和工具变量法,魏宁和苏群却发现多生子女会显著降低农村女性非农就业的参与率、劳动时间和收入[25]。穆峥和谢宇利用2010年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,采用“一孩半”政策下的男孩偏好作为工具变量,结果表明生育对女性的劳动时间和收入均没有显著影响[26]。宋健和周宇香则将生育视为外生变量,使用2010年第三期中国妇女社会地位调查数据,研究发现子女数量的增加会显著降低城镇妇女就业的可能性,但提高了农村妇女就业的可能性[27]。除此之外,罗俊峰和苗迎春将研究对象锁定为女性流动人口、刘娜和卢玲花将样本限定为城镇体制内女职工群体对生育与劳动力市场产出关系进行了详细的实证分析[28-29]。

在现有文献中,大多数采用截面数据进行实证分析,并且没有考虑女性的异质性对回归结果产生的影响。因此,本文将从两个方面对以往的研究进行推进。第一,基于2010—2016年4期中国家庭追踪调查数据,采用工具变量方法,考察生育与女性就业之间的关系。第二,探讨生育对不同的女性群体劳动就业的影响差异,使研究更具现实意义。

三、研究方法与数据

1.研究方法

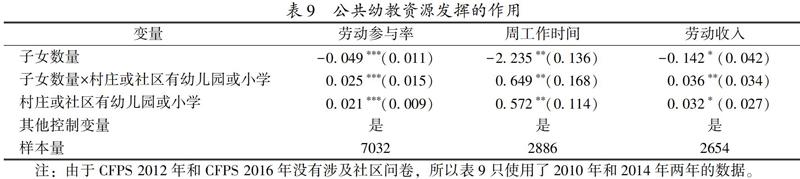

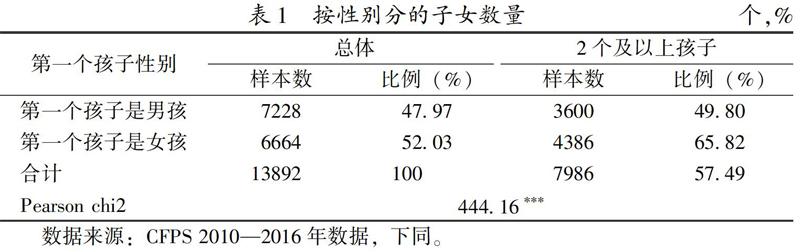

本文通过建立如下的回归模型来考察生育对女性劳动力市场产出的影响:在研究生育与女性劳动力市场产出关系的过程中,模型的内生性可能来源于两个方面:一是遗漏变量导致的内生性;二是生育与女性就业之间可能存在双向因果关系。对于前者,借助中国家庭追踪调查数据的优势,可以利用面板数据固定效应分析方法来克服。对于后者,则可以通过有效的工具变量来处理。在中国,长期以来受男尊女卑封建思想的影响,一些家庭认为只有男孩才能传宗接代,并且在先入为主的传统思想影响下,认為男孩在学业上、职业前景等方面比女孩更优越,因此,人们普遍认为中国家庭更喜欢男孩。许多家庭在生育了一个女孩之后冒着失去工作、缴纳社会抚养费的风险去生育第二个孩子。根据2010年中国人口普查数据显示,我国第一孩的性别比为113.73,第二孩的性别比高达130.29,而第三孩的性别比更高,为161.56。由此可见,中国的家庭对男孩更偏好。表1进一步反映了第一个孩子性别对子女数量的影响。如果第一个孩子是女孩,高达65.8%的家庭会要第二个孩子,但是如果第一个孩子是男孩,则仅有49.8%的家庭会选择继续生育。此外,皮尔逊卡方检验结果显示,第一个孩子的性别与孩子数量存在显著的相关关系。

本文进一步检验了工具变量的有效性,结果表明,一阶段工具变量F统计值均大于相关性检验的经验临界值10,因此不存在弱工具变量问题。但是Durbin-Wu-Hausman检验则表明,子女数量变量仅对女性的劳动参与决策具有内生性,对女性的周工作时间和劳动收入无法拒绝外生假设。因此,模型(1)扩展为以下形式:

2.数据来源

本文使用的数据来自中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies, CFPS)。该数据由北京大学中国社会科学调查中心实施,是一项全国性、大规模、多学科的社会跟踪调查项目,CFPS 数据库样本覆盖了25个省(市、自治区),以2010年为基线进行追踪调查,可以构造面板数据追踪个体的子女数量、工作状态以及收入状况,可以避免截面数据产生的样本选择偏差问题。考虑到婚姻法规定的女性法定结婚年龄以及女性生育年龄,本文将研究对象限定为20—49岁至少生育一个子女的已婚女性。

3.变量选取与描述性统计

本文涉及三个被解释变量,包括劳动参与状况、周工作时间和年劳动收入。其中,劳动参与状况来自问卷中对于受访者目前工作状态的调查,如果工作状态为“有工作”或“失业”,则认为受访者参与劳动,变量赋值为1,否则赋值为0;周工作时间来自“过去12个月,您这份工作一般每周工作多少个小时?”选项,对于从事多份工作的受访者,对所有工作的时间进行了加总;劳动收入既包括工资性收入也包括经营收入,并且按照2016年不变价格对其进行了调整。本文的核心解释变量为生育,将子女数量作为生育的代理变量进行考察,并且对孩子的年龄结构进行了控制,以此来检验孩子的年龄结构差异是否对女性的劳动力市场产出产生影响。除此之外,其他控制变量涉及个人特征变量(包括年龄、受教育程度、健康状况和户口类型等)、家庭特征变量(包括居住类型和丈夫收入等)以及工作特征变量(包括工作单位的属性和职业类型等)。

全样本中女性劳动参与率为72.1%,就业女性周工作时间约为44小时,在有劳动收入的样本中,女性平均收入的对数为9.0。女性的平均年龄为38岁左右,生育子女的平均数量超过1.5个,超过75%的女性只接受了初中及以下教育,女性的自评健康状况良好,女性与父母公婆同住比例为30%左右,女性的收入低于配偶的收入,详见表2。

四、实证分析

1.面板固定效应模型检验

表3汇报了面板固定效应模型的估计结果。首先考察生育对女性劳动参与率的影响,结果表明女性劳动参与率随子女数量的增加而下降。具体而言,子女数量每增加一个,女性参与劳动的概率将会下降5.2%,且在1%的统计水平下显著。从子女年龄结构的估计结果来看,子女的年龄结构对女性劳动参与的影响存在一定的非线性,有0—2岁子女和3—5岁子女会显著降低女性的劳动参与率,回归系数随孩子年龄的增大而减小,但有6—15岁孩子则对女性的劳动参与具有正向影响且不显著。这可能是由于孩子的年龄越小,对母亲照料需求的弹性越低。其他控制变量的回归结果基本符合预期。受教育程度越高的女性,劳动参与率越高;与老人同住会显著提高女性劳动参与率,意味着隔代照料对女性劳动参与的促进作用不可忽视;配偶的收入越高,女性参与劳动力市场的概率越小。生育对已婚女性劳动力市场产出的影响,不仅反映在劳动参与方面,还涉及对工作时间投入和收入水平的影响。因此基于面板固定效应(FE)模型,进一步考察生育对周工作时间和劳动收入的影响。结果表明,多生育一名子女,女性每周工作时间将减少2.43个小时,女性年劳动收入将下降16.2%,且均在1%的统计水平下显著。除此之外,其他控制变量的系数与预期基本相符。

2.工具变量检验

如前所述,固定效应模型虽然可以解决不随个体变化或时间变化的遗漏变量导致的内生性问题,但是无法解决随时间而变和反向因果的遗漏变量所导致的内生性问题。由于子女数量变量只对女性的劳动参与率具有内生性,而对女性的周工作时间和劳动收入无法拒绝外生假设。因此,表4仅汇报了劳动参与率的工具变量回归结果。从表4中可以看出,考虑生育的内生性问题时,多生育一名子女使女性的劳动参与率显著下降10.2%。工具变量估计结果和固定效应模型估计结果的对比表明,固定效应模型估计的系数低于工具变量估计的系数。

3.异质性分析

基于以上研究,可以得出生育对女性劳动力市场产出具有负面影响的结论。但在现实社会中,由于受教育水平、工作经验等方面的异质性,女性在生育和劳动产出方面会存在差异,因此本文把样本分为低等教育者(初中及以下)和高等教育者(高中及以上),按照女性受教育程度考察了生育对女性劳动力市场产出的影响。从表5的回归系数看,相对于教育程度较低女性,生育对高教育水平女性的劳动力市场产出的负面影响更大。具体而言,多生育一个子女,将会导致受教育程度较高女性的劳动参与率降低11.7%、周工作时间减少2.1小时、劳动收入降低17.8%,并且均在1%的统计水平下显著。反之,生育仅对具有低教育水平女性的劳动参与率影响显著,而对其周工作时间和劳动收入影响并不显著。说明受教育程度较高的女性“生育代价”更高,这也从侧面解释了当前很多具有高学历和良好职业前景的女性推迟生育或者选择不生育的一个原因。

在人力资本理论中,不仅受教育水平,工作年限也会影响个人的劳动力市场产出。由于问卷中缺少个人工作史的信息,本文按女性的年龄进行分组,考察生育对不同年龄段女性就业的影响,估计结果如表6所示。首先,从劳动参与率的回归系数看,无论哪个年龄段,生育对女性的劳动参与均有显著负面影响。具体而言,生育对30—39岁年龄段女性劳动参与率的影响最大,其次为40—49岁年龄段,对20—29岁年龄段的女性影响最小。我们推测,女性的年龄越小,其年轻配偶的收入不足以支撑家庭经济条件的可能性越高,因此年轻女性往往不会因为生育而退出劳动力市场。而对于30—39岁和40—49岁年龄段的女性而言,因为家庭具备了一定的经济基础,一些女性可能会因为生育和抚育行为而选择退出劳动力市场。从周工作时间系数来看,随着年龄的增加,生育对女性就业时间的负面影响呈现逐渐下降的趋势。值得注意的是,生育仅对20—29岁年龄段女性的周工作时间影响显著,而对30—39岁和40—49岁年龄段的影响不显著。笔者认为可能的解释是女性越年轻其孩子是低龄的可能性越高,孩子需要花费年轻女性更多的时间提供照料,在20—29岁年龄段女性不退出劳动力市场的前提下,她们往往会选择时间比较灵活的工作。而对于30—39岁和40—49岁年龄段的女性而言,随着子女年龄的增加,照管儿童的强度将会有所下降,那些没有退出劳动力市场的女性更有可能从事工作弹性相对较低的正式工作。从劳动收入的估计结果来看,生育对女性劳动收入的负面影响随着年龄的增长呈现逐渐减弱的趋势,并且对40—49岁年龄段的影响不显著。究其原因,可能是由于随着女性年龄的增加,其子女的成长与独立使女性选择工时比较固定的正式工作,因此“生育收入惩罚”效应将会弱化甚至消失。

由于我国长期存在着城乡二元经济社会结构,城乡不仅在托幼服务方面差距较大,城乡居民在教育水平、社会网络、信息获取以及思维方式等方面的差别也较大。同时,在“全面二孩”政策实施以前,中国很多农村地区已经推行了“一孩半”政策,而在城镇地区则严格执行计划生育政策。因此,本文根据女性的居住地类型,考察生育对女性劳动力市场产出是否存在城乡差异。从表7中可以看出,多生育一个子女,将会导致城镇女性的劳动参与率显著降低12.8%、周工作时间显著减少2.5小时、劳动收入显著降低13.5%。反之,生育仅对农村女性的劳动参与率影响显著,多生育一个子女,将会导致农村女性的劳动参与率显著降低7.3%,而生育对农村女性周工作时间和劳动收入的影响并不显著。由此可见,生育对城市女性劳动力市场产出的负面影响明显大于农村女性。

不同的家庭结构意味着不同的家庭责任,在与老人同住的家庭中,老人可能会承担照料小孩的责任,从而改善女性的劳动参与率并增加其工作时间,进而提高其劳动收入。因此可以预期不与老人同住的女性,其受子女数量的负向影响更大。表8分家庭结构类型对其进行了验证。在不与老人同住的家庭中,每多生一个子女,女性的劳动参与率显著下降17.2%,周工作时间显著下降5.2小时,劳动收入显著降低了12.3%。反之,对于与老年父母同住的家庭而言,女性的就业受子女数量的影响并不显著,与预期一致。因此,可以看出照料支持有助于缓解生育对女性就业的负面影响。

五、进一步的讨论

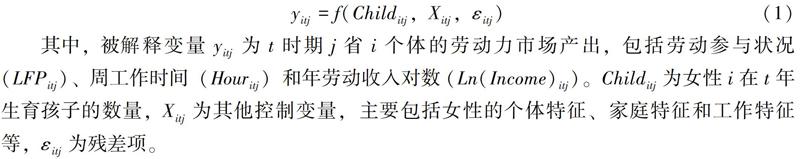

上述研究表明,生育对女性的劳动力市场产出具有显著的负面影响,而与老年父母同住的家庭结构则可以缓解生育对女性就业的阻碍作用。但是近年来,中国的家庭结构发生了显著的变化,家庭结构逐渐趋于核心化、小型化。因此,老年父母对年轻家庭的儿童照管等方面的支持力度将会减少,进而女性的就业将会面临更大的挑战。那么,是否存在某些制度安排可以缓解女性面临的就业与育儿照料之间的角色冲突呢?鉴于托幼机构等公共幼教资源具有儿童看护的功能,可以减轻女性照料子女的负担,进而帮助女性更好地平衡就业与生育之间的关系。因此,本文进一步考察公共幼教资源的可得性对女性就业的影响。

根據CFPS数据中“村或社区是否有幼儿园或小学”来设置虚拟变量,并且引入与子女数量的交互项。从表9的回归结果可以看出,生育确实会显著阻碍女性的劳动力市场表现,但村或社区有配套的幼儿园或小学则会显著降低生育对女性就业的阻碍作用,对劳动参与率、周工作时间和劳动收入的改善作用分别为0.025、0.65和0.036。这说明托幼机构等公共幼教资源的存在可以缓解女性面临的就业与儿童照管角色冲突。

六、结论与政策启示

本文基于2010—2016年中国家庭追踪调查数据,采用固定效应模型和工具变量方法,从劳动参与、工作时间和劳动收入三个维度,探究生育行为对女性劳动力市场表现的影响。研究结果表明,生育不仅会显著降低女性的劳动参与率,并且对就业女性的工作时间投入和劳动收入水平均有显著的负面影响;生育对女性就业的负面影响随着女性年龄的增加而减弱,且对高学历女性和城镇女性劳动力市场产出的负面影响更大;随着子女年龄的增大,生育对女性就业的阻碍作用逐渐减弱。进一步的讨论发现,老年父母的照料支持以及公共幼教资源的存在有助于缓解生育对女性就业的不利影响。

十九大報告指出“要加强生育政策和相关经济社会政策配套衔接,加强人口发展战略研究”,“要坚持就业优先战略和积极就业政策”。“全面二孩”政策的出台,给有生育意愿的家庭提供了生育二孩的机会,但女性面临的家庭责任与就业行为之间的矛盾将会更加突出。当今多数幼儿园对招收儿童的年龄有所限制(通常为3岁及以上),而从各地出台的产假政策来看,女性生育期间可以享受的法定产假大多集中在128—158天之间,差不多4—5个月,这两个时限中间存在一个婴幼儿照料空缺期。因此,政府应当建立健全0—6岁托育公共服务体系,以保障女性就业与育儿之间的兼容性。另外,政府在推行“全面二孩”政策的同时,也应制定保障女性积极就业的社会政策,包括产假期间享有相应的生育津贴、对哺乳育儿期的女性推行弹性工作制等,从而降低女性的生育成本、保障女性的哺育权,让女性实现更高质量和更充分的就业。

参考文献:

[1]ANDERSON S,ESWARAN M.What determines female autonomy? evidence from Bangladesh [J].Journal of Development Economics,2009,90(2):179-191.

[2]李春玲,李实.市场竞争还是性别歧视——收入性别差异扩大趋势及其原因解释[J].社会学研究,2008(2):94-117.

[3]李实,宋锦,刘小川.中国城镇职工性别工资差距的演变[J].管理世界,2014(3):53-65.

[4]夏庆杰,孙祁祥,庄晨.中国经济转型时期性别工资差异分析[J].社会科学战线,2015(10): 38-55.

[5]RUSSELL H,O′CONNELL P J.Women returning to employment, education and training in Ireland: an analysis of transitions[J].The Economic and Social Review,2004,35 (1):1-25.

[6]朱奕蒙,朱传奇.二孩生育意愿和就业状况——基于中国劳动力动态调查的证据[J].劳动经济研究,2015(5):110-128.

[7]NAKAMURA A,NAKAMURA M.The econometrics of female labor supply and children[J]. Econometric Reviews,1992,11(1):1-71.

[8]SCHULTZ T P.The influence of fertility on labor supply of married women: simultaneous equation estimates[J].Research in Labor Economics,1978,32(2):273-351.

[9]ROSENZWEIG M R,WOLPIN K I.Life-cycle labor supply and fertility:causal inferences from household models[J].Journal of Political Economy,1980,88(2):328-348.

[10]BRONARS S G,GROGGER J.The economic consequences of unwed motherhood: using twin births as a natural experiment[J].The American Economic Review,1994,84(5):1141-1156.

[11]ANGRIST J D,EVANS W N.Children and their parents labor supply: evidence from exogenous variation in family size[J].American Economic Review,1998,88(3):450-477.

[12]HIRVONEN L.The effect of children on earnings using exogenous variation in family size: Swedish evidence[R], 2009.

[13]GLAUBER R.Marriage and the motherhood wage penalty among African Americans, Hispanics,and Whites[J].Journal of Marriage and Family,2007,69(4):951-961.

[14]JIA N,DONG X Y.Economic transition and the motherhood wage penalty in urban China: investigation using panel data[J].Cambridge Journal of Economics,2013,37(4): 819-843.

[15]DAOULI J,DEMOUSSIS M,GIANNAKOPOULOS N.Sibling-sex composition and its effects on fertility and labor supply of Greek mothers[J].Economics Letters,2009,102(3): 189-191.

[16]MARY A S.The impact of children on womens labour supply and earnings in the UK:evidence using twin births[J].Oxford Economic Papers,2016,68(1):197-216.

[17]WALDFOGEL J.The effect of children on womens wages[J].American Sociological Review,1997,62(2):209-217.

[18]MOLINA J A,MONTUENGA V M.The motherhood wage penalty in Spain[J].Journal of Family and Economic Issues,2009,30(3):237-251.

[19]PETERSEN T,PENNER A M,HGSNES G.The within-job motherhood wage penalty in Norway, 1979-1996[J].Journal of Marriage and Family,2010,72(5):1274-1288.

[20]LIVERMORE T,RODGERS J,SIMINSKI P.The effect of motherhood on wages and wage growth:evidence for Australia[J].Economic Record,2011,87(1):80-91.

[21]PARROTT H M.Housework, children, and womens wages across racial-ethnic groups [J].Social Science Research,2014,46(7):72-84.

[22]ADAIR L,BISGROVE E,GULTIANO S,GUILKEY D.Effect of childbearing on Filipino womens work hours and earnings[J].Journal of Population Economics,2002,15(4): 625-645.

[23]NIZALOVA O Y,SLIUSARENKO T,SHPAK S.The motherhood wage penalty in times of transition[J].Journal of Comparative Economics,2016,44(1):56-75.

[24]張川川.孩子数量对已婚女性劳动供给和工资的影响[J].人口与经济,2011(5):29-35.

[25]魏宁,苏群.生育对农村已婚妇女非农就业的影响研究[J].农业经济问题,2013(7): 30-34.

[26]MU Z,XIE Y.“Motherhood penalty” and “fatherhood premium”? fertility effects on parents in China[J].Demographic Research,2016,35,1373-1410.

[27]宋健,周宇香.中国已婚妇女生育状况对就业的影响——兼论经济支持和照料支持的调节作用[J].妇女研究论丛,2015(7):16-23.

[28]罗俊峰,苗迎春.生育孩子数对女性劳动参与率的影响——基于2014年流动人口动态监测数据[J].调研世界,2018(12):36-43.

[29]刘娜,卢玲花.生育对城镇体制内女性工资收入的影响[J].人口与经济,2018(5):10-19.

[责任编辑 刘爱华]