积极怀旧情绪对疼痛共情影响的ERP研究 *

宋 娟 杜 梦 连 涛 张 倩

(1 教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津 300387)(2 天津师范大学心理学部,天津 300387) (3 学生心理发展与学习天津市高校社会科学实验室,天津 300387)(4 上海师范大学教育学院,上海 200234)

1 引言

当前研究者普遍将怀旧(nostalgia)视为一种情绪体验,认为怀旧是由积极情绪主导的、与自我相关的一种社会性情绪(Sedikides, Wildschut,Arndt, & Routledge, 2008)。就怀旧的功能而言,由于怀旧具有产生正性情绪(Cheung et al., 2013)、增强社会联结(Wildschut, Sedikides, Routledge,Arndt, & Cordaro, 2010)、维持自我连续性(Sedikides et al., 2008)、提升个体存在意义感并缓冲对自身的威胁(Routledge, Arndt, Sedikides, &Wildschut, 2008)以及激发亲社会行为(Stephan et al.,2014)等功能,怀旧不仅有利于维护个体的身心健康,还能增进社会互动,具有极大的理论意义与实践应用价值。

疼痛共情(empathy for pain)是指个体对他人疼痛的感知、判断以及情绪反应,也就是对他人遭受痛苦的一种“感同身受”的状态(高雪梅, 翁蕾, 周群, 赵偲, 李芳, 2015)。近年来,疼痛共情能力和状态在不同被试群体间的比较成为研究的热点之一。高雪梅等人的研究探讨了暴力犯的共情特点,发现与普通群体相比,暴力犯在观看疼痛图片时N110、P2的潜伏期更长,P2波幅更高,P300波幅更低,表明其疼痛共情水平更低。脑电研究表明疼痛共情存在早期加工和晚期加工过程(Fan & Han, 2008)。还有研究主要探讨了各种因素对个体疼痛共情的影响和调节,如被试的特点(Han, Fan, & Mao, 2008)、种族偏见(Contreras-Huerta, Hielscher, Sherwell, Rens, & Cunnington,2014)、认知负荷(程家萍, 罗跃嘉, 崔芳,2017)、文化(Atkins, Uskul, & Cooper, 2016)、道德评价(Cui, Ma, & Luo, 2016)等因素。已有研究证明个体的情绪状态是共情的一个重要影响因素(Meng et al., 2012)。孟景(2010)采用情绪启动的方法来探讨不同效价的情绪对于疼痛共情的调节作用,其研究表明积极情绪启动可以使被试对疼痛图片的识别加快,而消极情绪会使个体对疼痛图片的识别变慢。Meng等人采用不同的研究范式再次考察了积极、中性和消极情绪启动对于个体疼痛共情的影响,其研究发现消极情绪启动条件下疼痛图片与非疼痛图片引发的P3波幅的差异显著大于中性和积极情绪启动条件,而中性情绪启动和积极情绪启动条件之间并不存在显著差异,这意味着消极情绪启动增强了个体对他人疼痛的注意。上述研究对于消极与积极情绪对疼痛共情产生的影响存在争议。疼痛共情任务中,启动刺激和靶刺激都是社会性图片,消极情绪的启动增强了个体对他人疼痛的注意,这究竟是被试被诱发的消极情绪产生的启动效应,还是消极图片中负性内容作为线索对随后负性疼痛图片产生的启动效应,仍需进一步探讨。怀旧作为一种自我相关情绪体验应该也能对共情产生影响,但怀旧与共情关系的研究较少。Cordaro(2011)结合问卷法与情景实验法对怀旧与共情之间的关系进行了研究,发现怀旧对个体共情水平的提高具有促进作用。

本研究采用事件相关电位(event-related potentials, ERP)技术,用N1、N2、P2、P3和晚正成分为指标,通过分别诱发怀旧组被试的积极怀旧情绪和控制组被试的中性情绪,比较两种情绪状态对疼痛共情的影响及其神经机制。本研究的创新之处在于:(1)利用脑电技术研究怀旧对疼痛共情的影响,且在实验室环境下诱发青年被试的积极怀旧情绪。诱发图片不存在积极或消极内容线索的影响,可确保怀旧情绪诱发的有效性。(2)社会认知关注自我与他人的互动,怀旧与共情的研究可体现自我相关的情绪体验是如何影响个体对他人情绪的理解的。研究结果将具有实践意义。本研究假设如下:怀旧图片能够有效地诱发积极怀旧情绪;与中性情绪相比,积极怀旧情绪能够引发被试更强的疼痛共情反应,促进被试对他人情绪的理解。

2 研究方法

2.1 被试

随机招募35名非心理学专业在校大学生,随机分配至积极怀旧情绪组与控制组。根据实验中的情绪自评,剔除与情绪诱发初衷不一致的被试5名,积极怀旧情绪组有效被试为15名(其中男7名),M年龄=22.90岁,SD=2.58岁;控制组有效被试为15名(其中男7名),M年龄=22.90岁,SD=2.48岁。被试均为右利手,身体健康,视力或矫正视力正常,无脑损伤及精神疾病史。实验开始前签署知情同意书,实验结束后给予相应报酬。

2.2 实验材料

情绪诱发刺激材料选择32张积极怀旧情绪图片(马斯婧, 2016)和32张中性情绪图片(Chinese Affective Picture System, CAPS)(白露, 马慧, 黄宇霞, 罗跃嘉, 2005; 罗跃嘉, 黄宇霞, 李新影, 李雪冰,2006)。经6点评定,怀旧图片和中性图片在怀旧状态评分上差异显著(t=27.86,p<0.001)。在图片怀旧性确定的前提下,对观看图片时的情绪状态进行愉悦、悲伤维度上的5点评定(Direnfeld &Roberts, 2006)。怀旧和中性图片在愉快情绪维度上差异显著(t=20.51,p<0.001),在悲伤维度上差异不显著(t=-1.81,p>0.05),说明本研究中选取的怀旧图片可有效诱发积极怀旧情绪。两者在唤醒度上匹配(t=-0.17,p>0.05),M怀旧±SD=5.56±0.50,M中性±SD=5.58±0.32。36对疼痛共情刺激材料选自Wang等人(2016)在其研究中使用的手部疼痛/非疼痛场景图片。其中,疼痛场景图片诱发的平均疼痛强度为2.21±0.19,非疼痛场景图片诱发的平均疼痛强度为0.32±0.19,两者差异显著,t=42.37,p<0.001。图片大小均为 500×400 像素。本研究采用中文修订版人际反应指针量表(Interpersonal Reactivity Index-C, IRI-C)(张凤凤, 董毅, 汪凯, 詹志禹, 谢伦芳, 2010)测量被试共情能力。

2.3 实验设计

本研究采用2(情绪诱发:积极怀旧情绪组、控制组)×2(图片判断:疼痛图片、非疼痛图片)混合实验设计,因变量为反应的正确率、反应时以及脑电波幅。

2.4 实验程序

在正式实验开始之前,请被试填写人际反应指针量表。被试水平、垂直视角在6°以内。首先进行一次情绪自评作为基线水平。随后开始练习,之后开始正式实验,同时记录脑电数据。正式实验包含情绪诱发阶段和疼痛判断阶段。

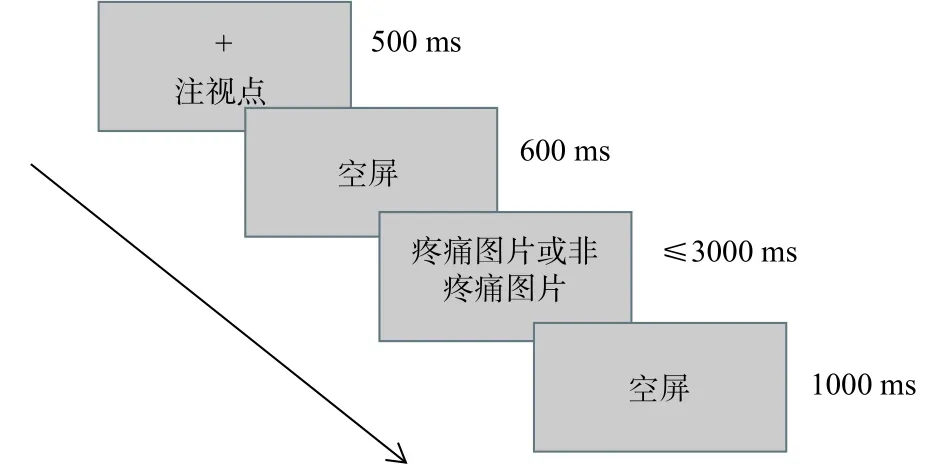

实验中,首先要求被试在观看一组图片的同时回想怀旧事件(“发生在你生活中、对你十分具有个人意义、最能引起你怀旧感受的事件或片段”:怀旧组)或普通事件(“上个星期你看到的一件发生在他人身上的普通日常事件”:中性控制组),在图片结束后,需要将刚刚回想的事件写下来,接着进行情绪评定。情绪诱发流程见图1。随后立即进入疼痛判断阶段,疼痛判断任务要求被试对刺激图片场景进行疼与不疼的按键反应,见图2。刺激图片示例见图3。

图1 情绪诱发流程图

图2 疼痛判断流程图

图3 疼痛判断任务刺激图片示例

2.5 数据记录与分析

采用Neuroscan公司生产的64导ERP系统,其电极分布符合国际通用的10-20扩展系统。数据采集时,参考电极置于左侧乳突处,离线转化成双侧乳突的平均作为参考,接地位于FPz与Fz中点处。于被试左眼上下各放置1个电极以记录垂直眼电(VEOG),于双眼外侧约1.5 cm处各放置1个电极以记录水平眼电(HEOG)。滤波带通为0.05~100 Hz,采样率为1000 Hz,每个电极处的头皮电阻均降至5 kΩ以下。使用Neuroscan公司的ERP数据分析软件SCAN对所得数据进行离线式分析处理。包括离线滤波(低通30 Hz)、转换参考电极、去除眼电干扰、剔除伪迹(标准为±75 μV)等。分析时程为疼痛/非疼痛图片呈现前200 ms至呈现后1000 ms,以刺激呈现前的200 ms为基线。

本研究分析成分为N1(峰值波幅)、P2(峰值波幅)、N2(峰值波幅)、P3(平均波幅)、400~600 ms平均波幅(高雪梅等, 2015; Li & Han,2010)。时间窗口:N1(100~160 ms)、P2(150~230 ms)、N2(230~310 ms)、P3(300~400 ms)。根据前人研究(Meng et al., 2012)和脑地形图分布,N1、N2成分主要发生于脑前区,所以选取F3、Fz、F4、FC3、FCz、FC4电极进行统计分析;P2、P3和400~600 ms晚正成分主要发生在脑中后区,选取P1、Pz、P2、PO3、POz、PO4、O1、Oz、O2电极对P3成分进行统计分析;选取P7、P5、P3、Pz、P4、P6、P8、PO7、PO5、PO3、POz、PO4、PO6、PO8 电极对 P2 和 400~600 ms晚正成分进行统计分析。因此,本研究在SPSS26.0软件的general linear model(GLM)重复测量中选取情绪诱发为被试间变量对各成分的波幅进行2(情绪诱发:积极怀旧情绪组、控制组)×2(图片判断:疼痛图片、非疼痛图片)×电极的方差分析,采用Greenhouse-Geisser法对自由度和p值进行校正。若无特殊意义,对差异未达显著性水平的统计结果不予详细报告。

3 结果

3.1 行为数据结果

3.1.1 反应时与正确率结果

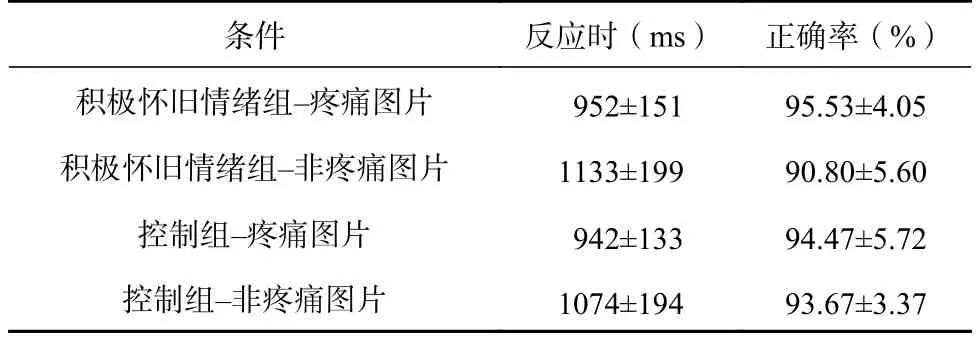

在反应时上图片判断因素主效应显著,F(1,28)=52.67,p<0.001,=0.65,对疼痛图片进行判断的反应时显著短于非疼痛图片;在正确率上,图片判断因素主效应显著,F(1, 28)=4.57,p<0.05,=0.14,对疼痛图片进行判断的正确率显著高于非疼痛图片(见表1)。积极怀旧情绪组和控制组在反应时上差异不显著,F(1, 28)=0.35,p>0.05,两组在正确率上差异不显著,F(1, 28)=0.58,p>0.05。

表1 四种实验条件下的反应时和正确率(M±SD)

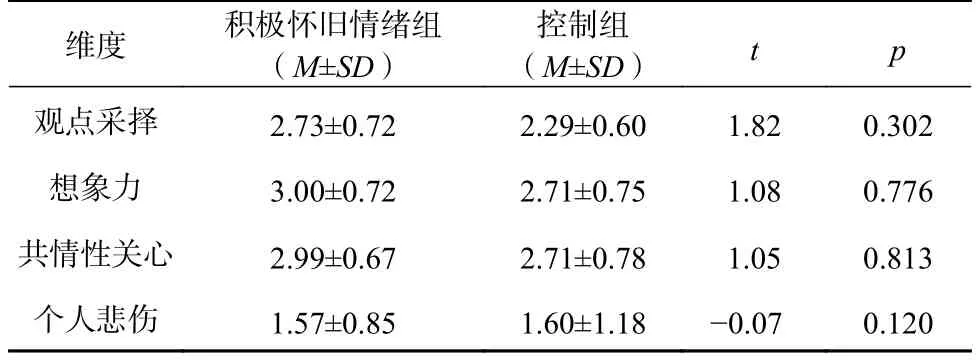

3.1.2 量表结果

两组被试在共情特质上并不存在显著差异(见表2)。

表2 两组被试量表分数与差异分析

3.1.3 情绪主观评定结果

正式实验开始前及诱发后两组被试对自己目前的怀旧、愉快、悲伤情绪进行自评。两组被试

怀旧、愉快、悲伤情绪主观评定结果如表3所示。对怀旧、愉快、悲伤情绪分别进行2(水平:基线水平、诱发水平)×2(组别:积极怀旧情绪组、控制组)的混合设计方差分析,发现怀旧情绪的水平主效应显著,F(1, 28)=53.69,p<0.001,=0.66,组别主效应显著,F(1, 28)=66.40,p<0.001,=0.70,交互作用显著,F(1, 28)=27.13,p<0.001,=0.49;愉快情绪的水平主效应显著,F(1, 28)=21.61,p<0.001,=0.44,组别主效应显著,F(1, 28)=27.70,p<0.001,=0.50,交互作用显著,F(1, 28)=11.62,p<0.01,=0.29;悲伤情绪均不显著。积极怀旧情绪组被试的怀旧和愉快情绪诱发水平显著高于控制组被试。进一步分析发现,控制组被试怀旧(p=0.145)、愉快(p=0.388)、悲伤(p=0.813)情绪的基线水平与诱发水平之间均不存在显著差异,表明施加实验条件并未引起控制组被试情绪的变化。积极怀旧情绪组被试的怀旧(p<0.001)、愉快(p<0.001)情绪在实验开始前的基线水平和诱发后的水平上存在显著差异,全部表现为诱发水平高于基线水平。

表3 两组被试怀旧、愉快、悲伤情绪主观评定结果

3.2 ERP数据结果

3.2.1 N1

对波幅的分析发现电极主效应显著,F(5,140)=6.04,p=0.001,=0.18,事后分析发现N1的波幅最大发生在FCz点(M=-7.55 μV,SE=0.55),最小发生在 FC3点(M=-6.65 μV,SE=0.47)。图片判断、电极、情绪诱发三者的交互作用显著,F(5, 140)=3.76,p=0.016,=0.12。进一步分析发现在疼痛判断中,各电极上均没有出现怀旧和中性条件下的显著差异。

3.2.2 P2

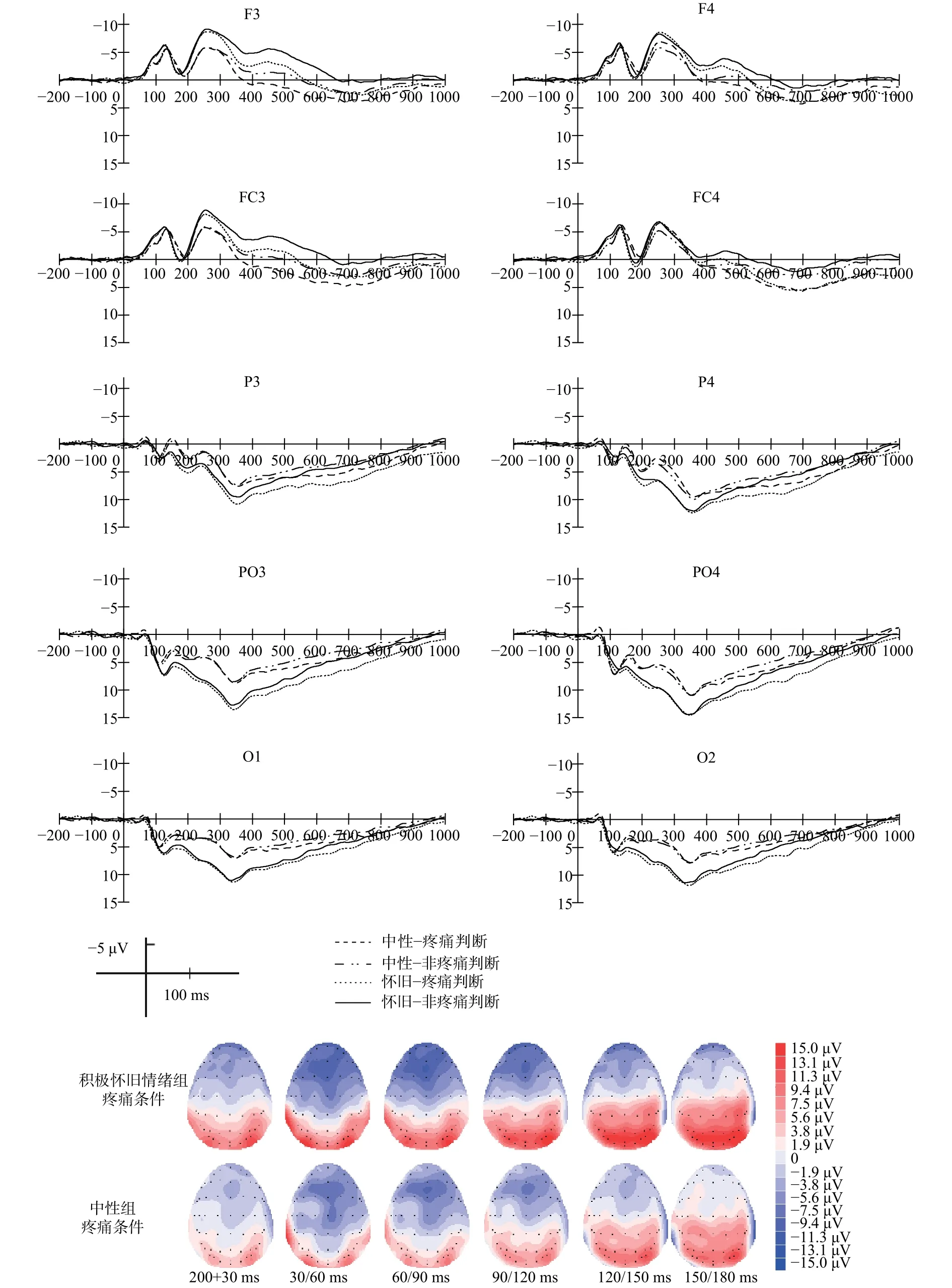

对波幅的分析发现电极主效应显著,F(13,364)=15.80,p<0.001,=0.36,P2的波幅最大发生在 PO4点(M=8.96 μV,SE=0.94),最小发生P7点(M=4.03 μV,SE=0.58)。情绪诱发主效应显著,F(1, 28)=4.50,p=0.043,=0.14,积极怀旧条件下(M=7.93 μV,SE=0.93)大于中性条件下的波幅(M=5.14 μV,SE=0.93)。图片判断与情绪诱发的交互作用显著,F(1, 28)=5.67,p=0.024,=0.19。简单效应分析发现,在对疼痛图片的判断中,积极怀旧情绪组和控制组存在显著差异,F(1, 28)=6.41,p=0.017,=0.19,积极怀旧情绪组被试的P2波幅(M=8.22 μV,SE=0.91)大于控制组被试的P2波幅(M=4.95 μV,SE=0.91)。在对非疼痛图片的判断中,积极怀旧情绪组与控制组不存在显著差异,F(1, 28)=2.85,p=0.103,积极怀旧情绪组被试的P2波幅为M=7.64 μV,SE=0.97,控制组被试的P2波幅为M=5.33 μV,SE=0.97。简单效应分析还发现,在积极怀旧情绪组中,疼痛图片和非疼痛图片存在显著差异,F(1, 28)=6.57,p=0.023,=0.32,疼痛图片诱发的P2波幅大于非疼痛图片诱发的P2波幅,见图4。

3.2.3 N2

对波幅进行分析发现电极主效应显著,F(5,140)=24.08,p<0.001,=0.46,事后分析发现,N2的波幅最大发生在FCz点(M=-10.33 μV,SE=0.90),最小发生在FC4点(M=-7.20 μV,SE=0.76)。电极与情绪诱发的交互作用显著,F(5,140)=2.89,p=0.036,=0.09,简单效应分析未发现任何电极上出现怀旧与中性图片诱发条件的显著差异。图片判断与电极交互作用显著,F(5, 140)=10.50,p<0.001,=0.27。简单效应分析发现,在F4电极,疼痛(M=-8.81 μV,SE=0.72)与非疼痛条件(M=-8.10 μV,SE=0.89)的波峰差异显著,F(5,140)=4.33,p=0.047,=0.13;FC4电极的疼痛(M=-7.56 μV,SE=0.70)与非疼痛条件(M=-6.84 μV,SE=0.84)的波峰差异显著,F(5, 140)=4.72,p=0.038,=0.14, 具体表现为疼痛图片诱发的N2波幅大于非疼痛图片。

3.2.4 P3

对平均波幅进行分析发现电极主效应显著,F(8, 224)=8.50,p<0.001,=0.23,P3 的波幅最大发生在PO4点(M=11.68 μV,SE=1.01),最小发生在 Pz点(M=7.73 μV,SE=0.81)。

情绪诱发主效应显著,F(1, 28)=5.20,p=0.030,=0.16,积极怀旧条件下(M=10.98 μV,SE=1.21)大于中性条件下的波幅(M=7.08 μV,SE=1.21)。图片判断与电极的交互作用显著,F(8,224)=3.16,p=0.023,=0.10。简单效应分析发现电极P1在疼痛与非疼痛图片判断时的平均波幅差异显著,F(1, 28)=7.34,p=0.011,=0.21,疼痛判断的波幅(M=8.77 μV,SE=0.84)大于非疼痛判断的波幅(M=7.86 μV,SE=0.89)。电极Pz在疼痛与非疼痛图片判断时的平均波幅差异显著,F(1,28)=4.29,p=0.048,=0.13,疼痛判断的波幅(M=8.08 μV,SE=0.78)大于非疼痛判断的波幅(M=7.37 μV,SE=0.87),见图4。

图4 各实验条件总平均图和相关脑地形图

图片判断×情绪诱发×电极的交互作用边缘显著,F(8, 224)=2.54,p=0.054,=0.08。简单效应分析发现:疼痛判断的Pz电极下,怀旧与中性图片诱发条件的平均波幅差异显著,F(1, 28)=4.67,p=0.039,=0.14。疼痛判断的PO3电极下,怀旧与中性图片诱发条件的平均波幅差异显著,F(1, 28)=5.39,p=0.028,=0.16。疼痛判断的POz电极下,怀旧与中性图片诱发条件的平均波幅差异显著,F(1, 28)=4.32,p=0.047,=0.13。疼痛判断的Oz电极下,怀旧与中性图片诱发条件的平均波幅差异显著,F(1, 28)=4.52,p=0.042,=0.14。疼痛判断的O2电极下,怀旧与中性图片诱发条件的平均波幅差异显著,F(1, 28)=5.38,p=0.028,=0.16。在以上电极位置怀旧诱发条件的平均波幅大于中性图片诱发条件的平均波幅,见表4。

表4 怀旧和中性诱发条件下不同电极位置的平均波幅(μV)

3.2.5 400~600 ms正成分

对平均波幅进行分析发现电极主效应显著,F(13, 364)=5.81,p=0.001,=0.17,波幅最大发生在 PO4 点(M=8.68 μV,SE=0.97),最小发生 P7 点(M=5.23 μV,SE=0.84)。图片判断主效应显著,F(1, 28)=14.43,p=0.001,=0.34,疼痛判断的波幅(M=7.66 μV,SE=0.78)大于非疼痛判断(M=6.64 μV,SE=0.78)。图片判断与电极的交互作用显著,F(13, 364)=5.08,p=0.008,=0.15。图片判断与电极简单效应分析发现在电极P7、P5、P3、Pz、P4、P6、PO3、PO5、PO7、POz、PO4、PO6上,疼痛判断的平均波幅均大于非疼痛判断平均波幅。

4 讨论

4.1 怀旧对共情中的早期过程的影响

4.1.1 对疼痛线索的注意过程:P2

在疼痛共情的研究中,P2成分属于早期的加工成分(程家萍等, 2017; 杨东, 李志爱, 余明莉,Ding, 姚树霞, 2015; Meng et al., 2012)。首先,P2对疼痛刺激更为敏感(Fan & Han, 2008);在程家萍等的研究中发现,高认知负荷条件下,与非疼痛刺激相比,疼痛刺激吸引了更多的注意,诱发了更大的P2波幅,这说明P2波幅的增大标志着个体注意的增强(Delplanque, Lavoie, Hot, Silvert, &Sequeira, 2004)。其次,孟景(2010)发现积极情绪可以促使被试对靶刺激投入更多的注意,先前的研究(Carretié, Martín-Loeches, Hinojosa, &Mercado, 2001)发现,那些带有消极或积极情绪唤起的刺激会引发更大的P2波幅。研究还表明P2的增大代表着早期对情感分享的增强(Luo et al.,2015),代表大脑对具有情绪重要性刺激的注意水平,加工深入,对应波幅就越大。这说明P2是知觉加工的指标(Delplanque et al., 2004),代表着对情绪相关刺激的注意与加工。在本研究中,相对于中性情绪,个体在积极怀旧情绪下对疼痛图片进行判断时诱发了更大的P2波幅,这与以往结果相似,积极怀旧情绪的诱发促使个体对疼痛刺激分配更多的注意资源,促进对情绪的识别和分享。

根据社会比较理论和自我扩展理论,个体更倾向于对亲密他人而不是陌生人实现心理表征以及情绪建构的共享(Wang et al., 2016)。怀旧的对象多是重要他人或亲密他人(Wildschut, Sedikides,Arndt, & Routledge, 2006)。在本研究中,积极怀旧情绪的诱发和维持可能使得个体在面对他人疼痛时能够产生更强的关注。本研究结果表明,积极怀旧在早期认知加工阶段能够快速调节疼痛共情。

4.1.2 注意指向过程:N2

在疼痛共情研究领域N2多发生于额区、中央区,发生时间多在200~300 ms左右:180~230 ms(杨东等, 2015);220~280 ms(程家萍等, 2017);230~300 ms(Meng et al., 2012)。N2 与注意定向相关,对新出现的负性信息比较敏感,该成分意味着个体将注意转向了环境中更为重要的刺激(Campanella, Quinet, Bruyer, Crommelinck, & Guerit,2002)。也有研究解释N2成分是早期阶段朝向反射的重要指标,标志着人脑觉察到背景环境中出现的新异性刺激,其功能是自动将注意指向这些新异性刺激(孟景, 2010)。在本研究中,疼痛图片刺激包含受伤场景,被试会将注意自动投向这些具有威胁性线索的图片,自动地在早期加工具有生存适应价值的危险信息,导致疼痛刺激诱发的N2成分明显大于非疼痛刺激。

4.2 怀旧对共情中的晚期认知评价过程的影响:P3和400~600 ms正成分

以往研究(孟景, 2010; Fan & Han, 2008; Li &Han, 2010; Meng et al., 2012)发现在P3成分上,疼痛图片诱发的波幅显著大于非疼痛图片。疼痛与非疼痛图片诱发的P3波幅差异可能是受到了注意的影响(Fan & Han, 2008)。本研究同样发现在400~600 ms的正成分上也出现了这样的差异。除了受注意的影响,P3成分还受到个体唤醒水平、动机强度的影响。个体会结合外部环境与自身内部状况对刺激进行综合评估以及认知调节。一方面,疼痛刺激具有新异性,对人类的生存和发展具有重要价值,极易捕获个体的注意并受到广泛评估(Fan & Han, 2008),当疼痛刺激出现时,个体也会受到更高强度的唤醒;另一方面,个体存在对负性情绪事件的注意偏向(Meng et al., 2012),而疼痛刺激恰恰常被视为一种消极情绪刺激。因此,个体对疼痛图片投入了更多的注意资源,从而诱发了更大的P3和晚期正成分波幅。

本研究发现,积极怀旧情绪下疼痛图片引发的P3波幅显著大于中性情绪,这表明被试在怀旧情绪下对疼痛图片与非疼痛图片有着更清晰、更明确的区分和评估,共情反应更强。Zhou,Wildschut,Sedikides,Shi和Feng(2012)指出对社会联结的感知是个体对他人产生共情的前提,当他人遭受到痛苦与不幸时,社会联结会激发个体指向他人的共情反应。怀旧具有增强个体与社会联结的功能,可提高个体的唤醒水平和利他动机,使个体在面对他人疼痛时调动更多的注意资源并整合内外部信息进行综合评估,从而产生更强的共情反应,诱发更大的P3。

4.3 研究的局限性

本研究初步证明了积极怀旧情绪的产生对疼痛共情具有影响作用,但存在一定局限性。(1)怀旧是由积极情绪主导的、与自我相关的一种社会性情绪,本研究初步证明了怀旧是具有正性功能的。后续研究应进一步探讨积极怀旧情绪和其他积极情绪的差别。(2)怀旧的过程可能存在喜忧参半的情况,可具体划分积极/消极怀旧情绪等,探讨怀旧的不同内容及其所对应的功能。(3)P3成分中,图片判断、情绪诱发、电极的交互作用为边缘显著。在脑后区电极发现怀旧和中性条件的差异应进一步验证。

5 结论

积极怀旧情绪促进个体对疼痛刺激的加工和共情。