中国传统村落木结构建筑防火研究*

李鸿飞 何颖茹 唐琇尧 潘丽琴 张丽霞

[1.兰州理工大学,兰州 730050; 2.城市与建筑遗产保护教育部重点实验室(东南大学-西北中心),兰州 730050]

传统村落主要是指形成较早,并且拥有较丰富的传统文化与自然资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以重点保护的村落[1]。自2012 年以来,住建部开始组织对传统村落进行普查,分5 批次将6 819 个有重要历史保护价值的村落列入中国传统村落名录。我国传统村落具有悠久的历史与优美的生态自然景观,是古代农耕文明留下的活化文化遗产[2]。其中最具代表性的是传统榫卯木结构建筑遗产[3]。

1 我国传统村落及其木结构建筑概况

自古“天人合一”的自然生态哲学思想[4],使我国传统建筑材料的选用多以木材为主。这些承载悠久历史的传统村落历经时代的变迁,依旧有众多木结构建筑原貌得以保存,木结构建筑的营造蕴涵先民无穷的智慧。本文着重对古人在木结构建筑防火方面采取的方法和重要措施进行总结[5],并针对传统村落及其木结构建筑现状、防火难点提出防火建议,以期为现代传统聚落空间的消防规划设计与建设提供借鉴。

1.1 传统村落现状

传统村落有民间文化“博物馆”之称,是中华民族优秀传统文化的重要载体。近些年,我国在传统村落的整治保护、规划管理上进行了实践探索,特别在制定和完善保护措施和相关行政法规、改善农村生态环境和基础设施、提高规划水平和保护意识等方面做了大量工作。但在城镇化建设快速发展中,传统村落不断遭受“建设性、开发性、旅游性”破坏,千村一面成为共性问题[6],传统村落古建筑保护迫在眉睫。

1.2 木结构建筑现状

长久以来,由于对传统村落保护力度不够,而其中多数村落又地处偏僻、贫困落后的地区,其生态景观和乡土建筑自然性损毁情况严重,尤其是村落传统地域木结构建筑[7],因各种自然因素的侵入,特别是雷击而导致的火灾,遭到不同程度的破坏,很多古建筑已无人使用,民居与祠堂等地域乡土建筑正面临倒塌的危险。木结构建筑是主要由木材承重的建筑物[8],在村落木结构古建筑保护中防火问题是重点,同时也是一个亟待解决的技术难题[9]。目前对于我国木结构建筑的保护大多还是保留建筑原本的平面空间布局、营造法式特征和营建艺术风格,但是更重要的一点是要最大限度保留其原有主体结构,只有这样才能真正维护古建筑的原真性、延续性和整体性[10]。

2 传统村落木结构建筑防火难点

传统村落多存在水源不足,电源、火源(如宗祠寺庙建筑中的香火)管理不当,部分电气线路、电气设备安装不符合安全要求等诸多问题[11]。传统村落的古建筑大多远离城市中心,因此一旦发生火灾,消防扑救作业较困难。村落中木结构古建筑防火难点可归纳为以下几点。

2.1 耐火等级较低

木结构建筑经过多年干燥,木材构件含水量较低,尤其是枯朽木材因其质地疏松,在干燥季节极易燃烧起火。一旦屋顶起火,木结构建筑内部的烟和热不易充分散发而形成积聚效应,温度迅速升高而导致“轰燃”。又因为古建筑的梁、柱、椽等木构件表面积大,木材因风干产生的裂缝和拼接的缝隙较多,也构成防火的不利因素[12]。部分古建筑修建在坡地,发生火灾后火势蔓延很快,易形成立体燃烧模式。木结构建筑的火灾荷载要远高于现行国家标准所规定的火灾负荷量,因此这类建筑火灾危险性极大,防控难度显而易见[13]。

2.2 防火间距较小

古建筑多以单体建造为基础,而整体缺乏统一的规划和布局,常呈现连片成组修建的空间形态,因此导致防火间距严重不足[14]。而传统院落布局基本采用“四合院”和“廊院”的形式,建筑庭院空间布局紧密,缺少必要的建筑防火分隔和安全距离,一处单体建筑起火若得不到及时有效的防火控制,可能会与相邻或毗连的木结构建筑形成“火烧连营”的局面,这种建筑布局方式具有极大的火灾风险[15]。另外部分古建筑结构跨度大、空间大并且建筑高位窗口较多,火灾发生时容易形成“烟囱”效应,无形中又增加了古建筑消防管理的难度。

2.3 火灾扑救困难

部分木结构建筑由于位置偏远,无法完全依托城市消防的基础设施,一旦发生火灾,火势就会迅速蔓延。传统村落往往地形复杂,地区道路崎岖,消防车无法通行,更无法形成环形消防车道。且多数木结构建筑消防设施不健全,附近既未设置消火栓,更无自动灭火系统[16],缺乏自防和自救能力,同时村民消防意识和防火演练缺乏,一旦失火则不能在短时间内及时扑救。

3 传统村落营建的防火智慧

在传统村落营建历史上,古人充分意识到木结构建筑防火中“救火贵速”的重要性,因此采取了多种火灾应对方法,从宏观角度的整体空间形态控制布局到微观设置防火分区、马头墙、太平缸等[17],其中很大部分自发明至今还一直被延用。

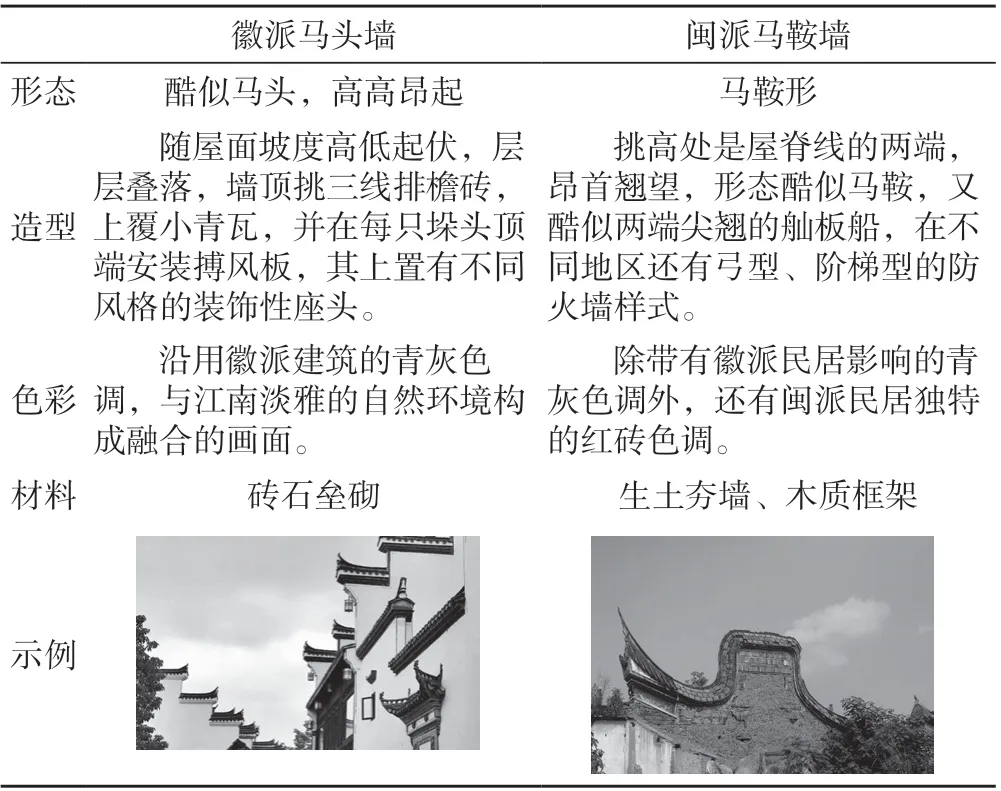

3.1 马头墙

马头墙,又称风火墙、封火墙、防火墙等,是指高于两侧山墙屋面的墙垣。传统村落古建筑房屋比较密集,有防火、防风的需要,因此古人利用砖石材质来砌筑高墙,构成分隔空间的人工防火屏障[18]。因其高出屋面的“封火墙”形似马头,所以又被称作“马头墙”,其中以徽派建筑中的马头墙最为典型,如图1 所示。在相邻建筑或院落发生火灾的特殊情况下,马头墙可以有效起到隔断火源和阻止火势蔓延的作用,因此这种建筑构造在现代民居建筑中依旧被广泛应用。

图1 徽州民居-马头墙Fig.1 Huizhou folk house - horse head wall

马头墙呈高低错落形态,其重叠轮廓好似阶梯状,根据马头墙的数量和民居的进深大小又有了几阶梯之分,也称其为叠。普通规模的民居建筑其马头墙通常是两叠式或三叠式,而在较大的民居建筑中,因功能复杂而设前厅后堂,因此房屋进深较大,马头墙的阶梯叠数可多至五叠式,亦称“五岳朝天”。马头墙的墙体形式以“金印式”或“朝笏式”较为常见。墙体上部设置“鹊尾式”、“印斗式”、“坐吻式”等各式“座头”,多用鹊尾、吻兽、哺鸡、鳌鱼、天狗等动物为主要的建筑装饰造型元素。因此,马头墙除了具有实用功能外,还兼具装饰的功能和艺术美学的价值,并以此形态使建筑具有沉稳感。

表1 徽派与闽派民居建筑特征Tab.1 The architectural characteristics of Hui style and Min style houses

马鞍墙作为防火墙广泛应用于闽东、闽北民居建筑中,墙体随着木屋架的高低起伏呈现出流线形态,翘角伸出宅外形似马鞍状,即分割围墙内外界面空间,用以御风防火,祈福镇邪,是闽派建筑的标志性元素。

3.2 火巷

图2 火巷Fig.2 Fire lane

火巷是指在房屋之间为有效防止火灾蔓延而空出来的小型巷道,在南方被称作“背弄”或“避弄”,而北方则叫做“夹道”,其在古代同时承担着防火和作战的功能,还能为居民疏散创造有利条件。早在五代后期,柴荣在规划扩建汴梁城时就设想在密集的建筑之间设置巷道进行分隔。宋淳熙十三年(1186 年),在湖北武昌古城南门外发生一起特大火灾,为杜绝后患在修复过程中采用了“辟火巷”的防火措施。古时南方村镇多依河而建,弯曲且狭窄的巷弄是当时主要的交通形态,而在南宋时期开始在巷道两边设置明沟排水,修建的火巷宽而笔直,可更加有效地控制火势肆意蔓延,同时也有利于人员来往通行、行军作战。火巷在我国古代城池与村镇建设中被大量应用,充分利用原有街道、巷道、河道形成防火隔离带,有效地遏制了连片古建筑火灾的爆发和蔓延,达到物理分隔的防御效果[19],为今天传统村镇规划设计提供了借鉴。

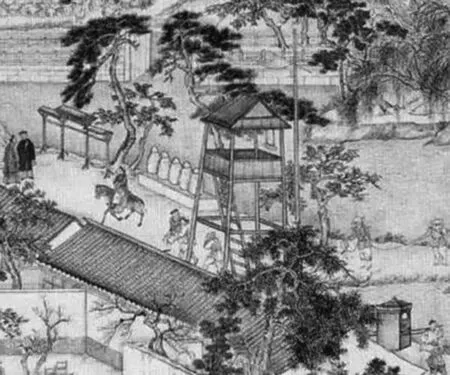

3.3 望火楼

图3 《南宋杭城风情图》中望火楼Fig.3 The watchtower in the painting of Hangzhou style in the Southern Song Dynasty

望火楼作为古时的“消防站”最早出现在宋代,在清朝又被叫做“警钟楼”,如图3 所示。1971 年河北安平县出土的东汉熹平五年(176 年)的墓中壁画上绘有一座安放有大鼓的望火楼,楼顶挂有醒目的红色飘带以向居民传递信息,这成为我国最早关于“消防站”的描述。望火楼作用即相当于古代的烽火台,通常会有2 人在楼顶值班眺望,以及时发现火情,迅速通报,这是当时快速作出扑救反应最为行之有效的办法。宋代李诫在《营造法式》中对望火楼作了以下记载:望火楼是一座建造在立柱上的方形二层楼,建在高处,30 尺以上(即高于9.30 m)。值班人员可以站在望火楼上观察火警,若发现异样烟火,立即发出警报,白天举旗帜,夜晚悬灯笼,地面人员通过旗帜或灯笼数量可以直接确定火灾发生的位置,并立刻赶往事发地点进行扑救。

3.4 涂泥抹灰分隔

涂泥抹灰是古人应对木结构建筑火灾而发明的分隔技术,即在墙体上涂抹泥灰等以提高其耐火与阻燃性能。春秋时期为了军事防御和减轻火灾侵害,墨子根据建筑防火的基本经验,首先提出在城门上涂泥防火、用麻布做水斗、皮革做水盘、城门楼上设置储水器等一系列的防火技术和措施。又据春秋时期《左传·襄公九年》记载:“火所未至,撤小屋,涂大屋”,说的便是在火灾未能形成之前,拆除掉不重要的小屋,以加大建筑防火距离,同时在较为重要的大屋上涂抹防火涂料,增强阻燃效果。元代农学家王祯在《农书》提出“火得木而生,得水而熄,至土而尽”的理论,并创造以砖屑、白善泥、桐油、枯草碳、石灰以及糯米胶等多种建筑材料混合而成的简易防火阻燃材料。古人还常用在楼梯踏板上抹灰泥的方法,避免木构楼梯延烧的危险。这些记载均表明古人很早就懂得用涂泥抹灰这种简易的阻燃方法对木构件进行防火处理[20]。通过涂泥抹灰分隔,将建筑火势蔓延区与安全区分隔,为消防队开展营救工作赢得时间与空间,可有效降低火灾带来的生命与财产损失。采用阻燃防火材料对建筑结构进行隔离保护,是减少火灾威胁的一项重要举措[21]。

3.5 太平缸

图4 洪江古商城六角形太平缸Fig.4 Hexagonal Peace Cylinder in the old city of Hongjiang

太平缸,取自保佑太平之意,其主要功能作用在于储水防火。古建筑多以木质结构为主,在天气干燥时容易引起火灾,储水是救火的基础和关键,由此设计在院落前安放太平缸[22]。自商代起宫廷里就开始在院中设置水缸,到明清时期,皇宫内放置金属铸造的大水缸(高1 m,重1 500 多kg),有人专门负责日常的挑水和守卫,确保太平缸满水状态[23]。而在传统村镇中,太平缸又名防火缸,平时用于养花养鱼,或置假山作为装饰,遇到火灾时就近取水救火,其材质形态多样,有金属、陶制、木制的,也有石头掏空成缸状的,外壁雕有山水人物,或花鸟鱼虫,或警世箴言,或诗词书法。在一些村落中也作为牲口的饮水槽,粗旷的水缸与古朴的建筑融为一体,为古民居增添了一道独特的风景。湖南洪江古商城中窨屋建筑多为木质层楼,为确保失火时火势不向四周蔓延扩散,四周砌有高过屋檐的厚厚砖墙,院落内部则采用太平缸蓄水的消防措施。保存完好的明清太平缸多由青石板镶制而成,呈六角形和长方形,长约1.5 m、宽1 m、高1.2~1.5 m,可盛水2.5 t左右,足以将火灾消灭在初始阶段。经石匠们雕琢、打磨,太平缸具有很高的观赏价值,如图4 所示的六角形青石缸,造型独特,六个面分别刻有代表春、夏、秋季景色的牡丹、荷花、菊花和相应诗句,冬季则被巧妙印成雪花藏于缸底,整体六块青石镶拼的缸口平面,呈一朵六角形的雪花形状。太平缸是我国聚居文化的遗存,包含着原住民的思想智慧,是一种物质与精神相互交融的产物。

4 传统村落木结构建筑防火建议

4.1 从村落整体宏观控制与防范

我国传统村落的形成发展有较强的历史延续性,在儒家传统文化影响下多形成聚居模式,合院形制的木结构建筑群落较为常见,因此要想控制火灾的蔓延,必须要从宏观进行控制和防范。首先在村落规划布局中要以现代防火分区的概念进行优化,强化古代火巷的作用,调整村落发展中的不合理功能布局,开辟消防通道,在村落重要木结构建筑保护地段设置消防标识;其次健全村落整体防火管理制度,加强消防组织建设,严格控制村落中火源的使用规范,提高全员消防安全意识,尽量减少公共场所的易燃物的数量;另外完善村落消防给水设施,建立火灾报警和自动喷水灭火系统,在继续延用现有水缸等传统设施基础上配备足够数量匹配类型的移动式灭火器,加强现代化防火技术在村落中的应用。

4.2 从木结构建筑自身提高防火能力

木结构是传统村落中主要的建筑结构形式,只有采取科学防火措施,提升消防的有效性,才能为维护古建筑安全、保障居民生命财产安全创造有利条件。首先提高建筑耐火等级,对可改造的木构件进行阻燃处理,利用现代防火涂料减缓火势传播速度;其次严格控制古建筑电气线路规范性使用,按照安全技术规程设置电器照明设施,定期检修和更换老化设备,并增设有效的防雷设施,杜绝雷电引起的火灾;同时禁止在重点保护建筑中进行生产、生活用火,点烛及烧香等宗教用火应在室外固定位置,保护范围内禁止堆放柴草、木料等易燃可燃物品;另外利用现代防火技术针对不同级别保护建筑进行性能化防火设计,建立村落古建筑数据库,并确定专职防火人员,从预警机制到防火控制形成完整的消防体系。

5 结语

传统村落木结构建筑是我国传统文化的载体之一,受不同地域文化因素的影响,反映了当地的气候、资源、生活习惯、宗教信仰以及历史发展水平等情况,对其保护意义重大而深远[24],对于当代建筑设计也具有特殊的意义和研究价值。我国古人为保护村落采用了众多有效的防火措施,从中可窥见现代消防技术的雏形。古人的防火理念与现在的防火技术体系不谋而合,无论是朴素的防火墙还是先进的智慧消防云平台,都体现了中华文明的进步和科技的发展[25]。木结构建筑防火技术是一个相对复杂的体系,随着智慧城市、大数据、新材料等新技术的发展,古建筑防火措施会越来越多,也会更加高效,传统村落的防火体系会更加完善。