基于地化色谱技术的3H法创新研究与应用

陈 真 王志超 符 强 罗 鹏 袁则名 贾 雍 张子明 李 伟

(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司)

0 引 言

利用气测录井判定储集层流体性质的方法主要基于烃组分气测数据的分析,包括皮克斯勒法、三角图板法、轻烷烃比值法(3H法)等,通过对已钻井经验数据进行总结,建立相应的公式与图板,在区域录井作业推广应用。这种方法基于气测录井资料的统一性与准确性,由于受到钻井液性能复杂、机械钻速快、岩屑返速快等因素影响,在同一区域上,气测数据标准往往不能保持一致,这就造成井间数据在储集层性质的判定上出现了偏差[1-3]。

现代录井技术对于烃类物质的检测还有另一种方法就是地化录井。随着渤海油田勘探开发的深入,地化录井技术得到了越来越多的应用。该技术基于岩屑进行分析,有效避免了工程因素对烃类物质检测造成的影响。因此,利用地化录井所检测的烃类数据进行烃组分分析,理论上可以解决气测录井研究方法存在的问题,从而准确识别储集层流体性质[4-5]。

1 技术背景分析

1.1 气测录井储集层流体识别

气测录井是基于钻井液进行分析的一种常规录井方法,目前渤海油田最常用的气测检测仪为Reserval色谱仪,其检测的内容为全烃、烃组分(C1-nC5)和非烃组分(CO2、H2S等)。

利用气测录井对储集层流体进行判定的主要方法包括皮克斯勒法、三角图板法、3H法等。其中,3H法因具有分析全面、连续、直观等特点而备受推崇,本文重点研究3H法。

气测录井3H法原理是利用3种烃组分的组合特征比值(烃湿度比、烃平衡比、烃特征比)来进行储集层流体判定。

烃湿度比:Wh=∑重烃/全烃

烃平衡比:Bh=(C1+C2)/(C3+C4+C5)

烃特征比:Ch=(C4+C5)/C3

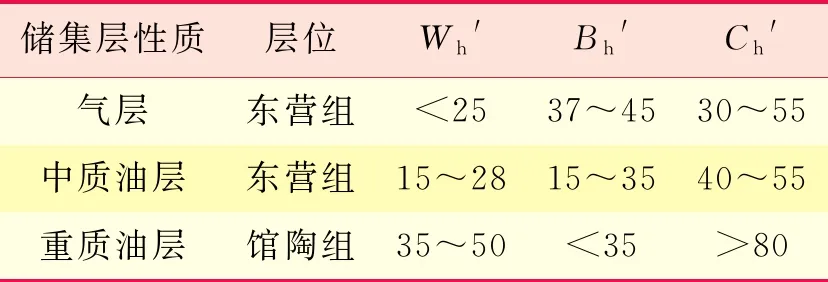

储集层流体密度随烃湿度比(Wh)增加而增大,传统3H法解释标准如表1所示。

表1 传统气测3H法解释标准

1.2 地化录井储集层流体识别

地化录井技术主要包括岩石热解技术、热解气相色谱技术与轻烃分析技术。气相色谱分析技术能把混合烃分离成单一组分,所以得到较为广泛的应用,该技术主要开展饱和烃分析,可获得热解300℃以内的饱和烃组分,利用气相色谱分析技术可得到C8-C37的正构烷烃、姥鲛烷及植烷色谱峰以及各组分的电信号强度,从而获得其相对百分含量[6]。利用地化色谱技术检测各组分的相对含量,再进行烃组分研究,同样可以达到识别储集层流体性质的目的[7-8]。

在传统的气测录井3H法基础上,笔者在渤海油田渤海A区块进行了创新研究,将3H法运用于C12及以上的重烃组分中,总结出适合渤海A区块储集层流体性质识别的3H法,同时将研究成果在该构造进行了推广应用。

2 地化色谱3H法的建立

储集层流体主要是油、气、水,由于烃组分的差异,不同的储集层流体呈现出不一样的性质。通常来说,含油气的储集层,地化色谱检测到的烃组分含量较高,而水层则相反。对于油层与气层的识别,主要是基于对烃组分进行分析判定。

2.1 不同储集层烃组分特征分析

将渤海A区块不同储集层的岩屑地化色谱资料与钻后综合解释资料(综合试油、取样以及测井解释结论)结合进行分析,分别统计综合解释为气层、中质油层、重质油层所检测到的主要烃类物质含量,从而区分不同储集层烃组分特征。图1为不同储集层岩屑的地化色谱分析谱图。

图1 不同储集层地化色谱谱图

统计分析表明,地化色谱技术能检测到的烃类物质主要介于nC12-nC33之间,其中:

气层检测到的烃组分主要为nC12-nC30,主峰碳位于nC19-nC22之间,特征烃组分为nC12-nC18。

中质油层的烃组分主要为nC12-nC32,主峰碳位于nC20-nC23之间,特征烃组分为nC19-nC26。

重质油层的烃组分主要为nC15-nC33,主峰碳位于nC27-nC31之间,特征烃组分为nC27-nC33。

2.2 地化色谱3H参数

参照传统的轻烷烃比值法,利用不同储集层所检测特征烃组分的相对含量,得出基于地化色谱技术的3H参数。

Wh′=∑(nC27-nC33)/∑(nC12-nC33)

Bh′=∑(nC12-nC18)/∑(nC19-nC33)

Ch′=∑(nC27-nC33)/∑(nC19-nC26)

式中:Wh′为湿度比;Bh′为平衡比;Ch′为特征比。

2.3 区域解释标准

基于渤海A区块5口已钻探井的综合解释资料与地化色谱资料,分类统计该区域对应不同储集层(气层、中质油层、重质油层)的地化色谱Wh′、Bh′与Ch′值,同时排除少量散点干扰数据,最终建立区域地化色谱3H解释标准(表2)。

表2 渤海A区块地化色谱3H解释标准%

3 现场应用

3.1 应用效果

将地化色谱技术的3H法研究成果在渤海A区块后续4口井进行了现场应用,旨在提高现场储集层评价准确率,同时进一步优化区域解释模板。

在该区块4口井的主要目的层进行了地化色谱3H法应用,现场共进行了52层油气层识别,将地化色谱3H法解释结论与钻后综合解释结论(取样结果+试油结果+测井解释综合分析)进行对比,其中41层的解释结论与综合解释结论相符。结果显示:以综合解释结论为基准,渤海A区块地化色谱3H法储集层评价准确率达到78.85%。

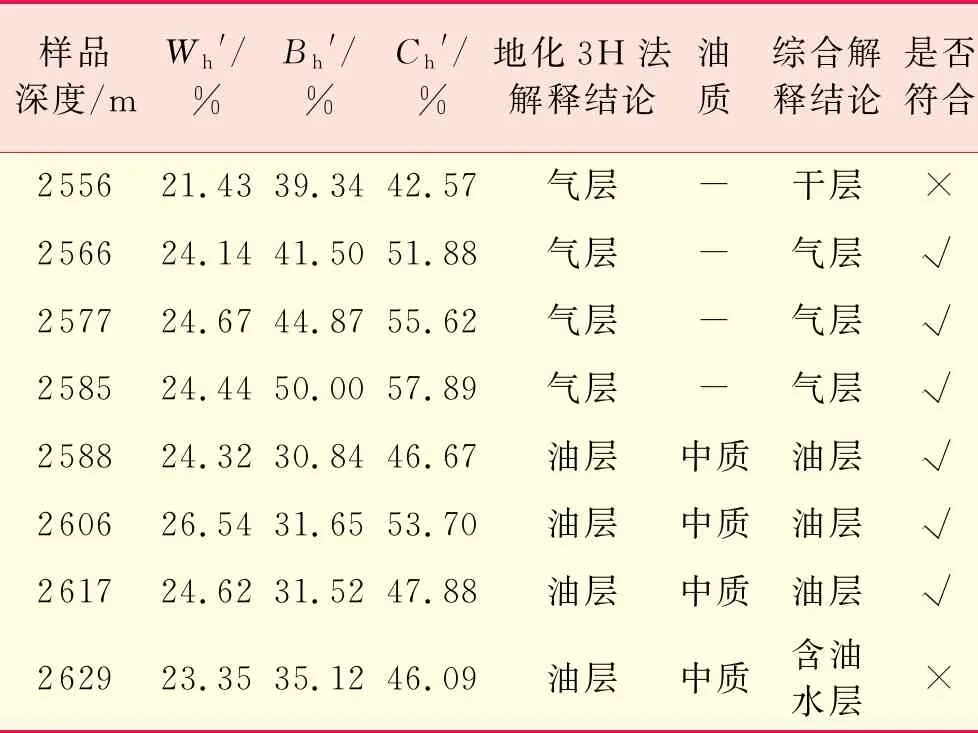

本文以该区块A 6井为例,阐述其应用效果。

A 6井位于渤海A区块西斜坡中部,从钻后认识来看,主要目的层为东营组三段的气层与中质油层,局部水层与干层发育,此外在馆陶组并未钻遇油气显示。将A 6井主要目的层现场地化色谱3H法解释结论与综合解释结论进行对比,结果如表3所示。

表3 A 6井地化3H法解释结论与综合解释结论对比

从A 6井的钻后分析来看,部分储集层的Bh′、Wh′值与解释标准存在较小偏差,主要目的层地化3H法解释符合率为75%,这说明区域解释标准需进一步丰富完善。

3.2 改进方向

现场应用表明,基于渤海A区块的地化色谱3H法研究成果对现场钻井过程中的储集层评价具有一定的指导意义。另一方面,受限于井数与样本量较小,本方法还需进一步完善。与此同时,当前本方法评价对象主要是气层与油层,对于含油水层、干层等次要钻遇层未做研究。结合以上认识,随着渤海A区块钻井量的增加与经验的积累,后续要从两个方面对区域解释标准进行改进:一是增加含油水层、干层等次要钻遇层的解释标准研究;二是进一步剔除异常数据,优化解释范围,完善区域解释标准。

4 结 论

(1)工程实践表明,基于地化色谱技术的3H法研究成果在区域上对于主要目的层评价具有一定的指导意义,在渤海A区块后续井作业过程中可以进行推广应用。

(2)随着研究样本量的增加,本方法具备进一步改进的价值,增加含油水层、干层等解释对象,将有助于提高现场储集层评价的全面性与准确性。