变“站立废墟”为“安心家园”

——北京建筑大学一项目获北京市科技进步一等奖

文 / 高 蕾 解琳琳

李爱群教授(左二)在北京市科学技术奖励大会现场

9月10日,北京市召开科学技术奖励大会,北京建筑大学副校长李爱群教授带领团队申报的“高性能隔震建筑系列关键技术与工程应用”项目获得2019年度北京市科技进步一等奖,这是土木建筑领域唯一获得一等奖的项目。

李爱群教授是国家级教学名师、国家杰出青年基金获得者、北京学者,主要从事土木工程结构抗震隔震减振、结构健康监测与安全评估和既有建筑性能提升改造等方向的研究工作。“我从1987年开始从事土木工程结构抗震科研工作,深知这项工作意义重大,关乎人民生命财产安全和社会可持续发展,所以我们时刻不敢松懈。”回忆起30余年的工作经历,李爱群感触颇深。

“以柔克刚” 有效抵御地震灾害

1998年12月,李爱群应邀来到台湾参加学术会议,同时考察和领略了宝岛台湾的美丽风光。

时间在继续,台湾的迷人风光和文化传承,在他的心中还未散去。

1999年9月21日,台湾南投发生20世纪末最大的地震,地震震级为里氏7.6级,震源深度8千米,全过程持续102秒,此次因车笼埔断层错动而造成的地震,在地表造成长达105公里的断裂带。

在新闻报道里看到阿里山被摧毁、日月潭被掏空、大量的房屋倒塌和人员伤亡……即便是没有倒塌的建筑也发生了结构开裂、变形和损坏,成了名副其实的“站立的废墟”。这些都对矢志从事抗震研究的李爱群教授的内心产生了强烈的冲击。

“地震是自然现象,对于地震的预测是一个国际性难题。”李爱群说,“面对不可预知的自然灾害,我们只有让建筑具有抵御地震灾害的能力,才能避免类似的悲剧再次发生。”

于是,李爱群就带领团队开始更加坚定、更加系统地研究土木工程结构抗震隔震减振技术。团队先从关键隔减震装置研发和产业化入手,研发出具备国际领先水准的隔震支座系列产品和功能可调控的系列黏滞阻尼器。

隔震建筑

隔震建筑的主要原理是在基础和上部结构之间设置隔震支座和耗能装置,形成隔震层,将建筑物与地面隔离。由于隔震层相比于其他楼层更“柔”,因此隔震技术被誉为“以柔克刚”抵御地震灾害的有效手段。2011年,上海绿地集团在成都建设10栋高层住宅楼群项目,考虑到2008年5月汶川大地震对成都造成的巨大恐慌影响,集团在全国寻找建筑结构隔减震设计团队,李爱群教授团队脱颖而出,受邀主持该建筑群的设计,并提供关键性减震装置产品。这个使用了高性能减震技术的楼盘内部装修完工的时间是2013年4月。

2013年4月20日,雅安市芦山县发生7.0级地震。震源深度13千米。四川省成都市、雅安市、乐山市,陕西省宝鸡市、汉中市、安康市等地均有较强震感。这个楼盘周围的许多建筑都出现了不同程度的结构开裂、变形、损坏,而这个楼盘从建筑到结构到内部装修均毫发无损。这一实际工程案例,让李爱群深感欣慰,也让团队更加坚信隔减震技术对于提升建筑物抗震能力的功效。

经实际地震检验,采用隔震技术的建筑物在地震发生时,建筑物主要发生水平方向的平动,结构受到的地震作用仅相当于未采用隔震技术时的1/5~1/6,建筑物及其附属人员和设施的安全可以得到有效保障。地震时和地震后,隔震建筑均完好无损,保证了人民群众生命财产安全,保障了社会的平稳安全运行。

“突破局限” 隔震技术升级迭代

高性能隔减震技术经历了实际地震的检验,这也更加坚定了团队持续深化相关研究,并应用于实际工程的信心。在接下来的科学研究和工程实践中,他们发现目前的隔震技术应用范围局限于多层常规建筑,难以满足现代城市发展所催生的超高、超限、超大规模的大型复杂建筑的建设需求。

面对城市群建设的快速发展提出的一系列实际难题,团队在李爱群的带领下,在大型复杂隔震建筑的设计理论、设计方法、装置研发和技术标准等方面进行持续科研攻关,构建了高性能隔震建筑系列关键技术体系,实现了隔震技术的全方位升级迭代。

系列高性能隔震装置

项目组首次研制了处于国际领先水平的高性能橡胶支座;研发了性能参数可调控的黏滞阻尼器,可有效控制建筑物在地震中的变形;首次提出了隔震层柔性管道参数设计方法,并编制了国家行业标准,填补了该领域的空白;实现了上述技术装置的产业化,支撑相关企业成为“国家火炬计划重点高新技术企业”。同时,项目组还主编了《建筑隔震橡胶支座》《建筑隔震柔性管道》和《建筑隔震工程施工及验收规范》3部国家行业标准,相关成果被7部国家级和省部级标准采纳,解决了行业缺乏隔震建筑施工验收技术标准的瓶颈问题,促进了高性能隔震建筑的高质量建设。

除此之外,项目组还在国际上首次提出了高层隔震建筑的高精度、少迭代、整体设计方法,解决了复杂高层隔震结构设计中面临的隔震层高效设计的难题。这些设计方法是结构设计师的有力法宝,设计师采用这些方法可以可靠、精确、高效地完成各类大型复杂隔震建筑的设计工作。

“大显身手” 服务国家和首都建设

随着国家城镇化步伐的不断迈进、京津冀地区的快速发展,超限超高、超大规模的地铁上盖建筑应运而生。因此对超高、超限、超大规模建筑的减震隔震技术需求也愈加迫切,项目组完成的高性能隔震建筑系列关键技术在服务国家和首都城市建设、维护人民群众生命财产安全方面大显身手,发挥了不可替代的作用。

地铁上盖是以公共交通为导向开发、实现城市集约用地的有效手段,既可高效提高土地使用效率、缓解日趋紧张的城市土地资源,又能够密切联系轨道交通与上盖物业,不仅能解决城市交通难题,还能够拉动城市经济快速发展、增强城市整体竞争力,是未来城市集约发展的必然趋势。

数据显示,我国目前有26个城市开通城市轨道交通,共计116条线路,运营线路总长度达3618公里,在建城市轨道交通线路长度达4448公里。

车辆段是指每条地铁线路中专门修建用于车辆停放、维护的地方,一个地铁车辆段占地面积约为20~30公顷。以北京市为例,目前大部分地铁车辆段都在地面,土地无法利用,用地总量预计为750公顷。

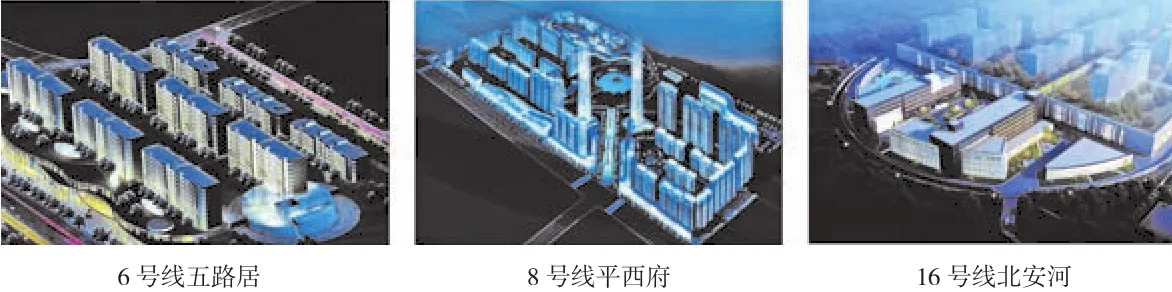

代表性应用——北京地铁上盖层间隔震建筑群

代表性应用——国际上最高抗震设防要求的高层隔震住宅群

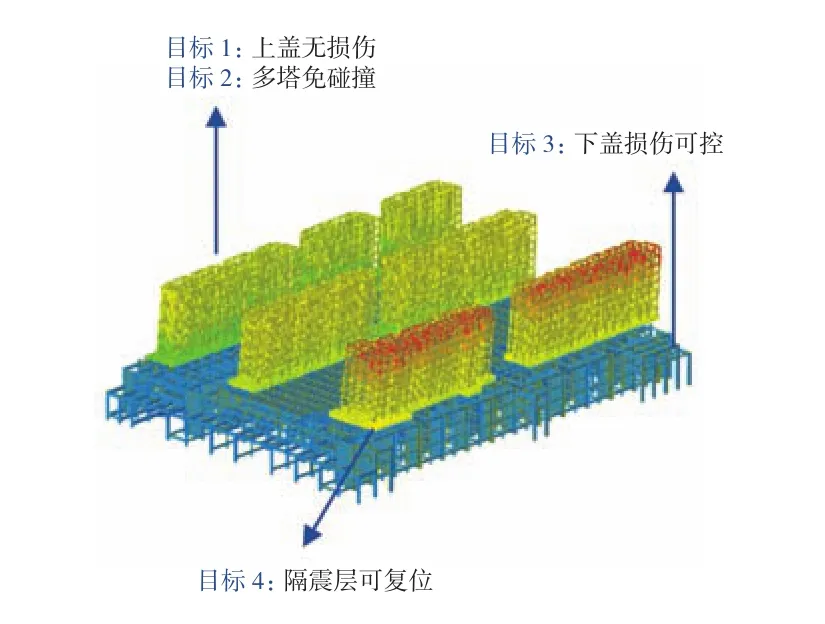

地铁上盖隔震建筑多目标一体化设计

地铁上盖建筑的特征是在大规模的单体地铁车库建筑上修建若干高层建筑,由于其功能的特殊性,需要实现“上部建筑无损伤、下部车库建筑损伤可控、多座上部建筑免碰撞和震后变形可复位”的4大抗震性能目标,设计难度很高。为此,项目组在国际上首次建立了地铁上盖层间隔震建筑的多目标一体化设计方法和精细化设计控制体系,实现了这类复杂隔震建筑的多目标一体化设计。

北京地铁6号线琨御府(五路居车辆段)、8号线公园悦府(平西府车辆段)和16号线北安河上盖等地铁上盖隔震建筑项目都应用了这一技术,是国际上总面积最大的地铁上盖层间建筑群,有效提升了地铁上盖建筑的日常使用性能和抗震能力,实现了宜居和防灾的高效结合。

北京建筑大学高性能隔震建筑系列关键技术与工程应用项目组发挥学科专业优势,适应国家和首都城乡建设的需求,因势而动、顺势而为,研发的隔震建筑设计方法和隔震装置达到国际领先水平。项目组共发表论文126篇,获发明专利22项,出版著作4部。成果应用于国际上总面积最大的地铁上盖层间隔震建筑群、国际上最大面积的高层隔震住宅群——约114万平方米的河北燕郊天洋创新城和国际上最高抗震设防要求的高层隔震住宅群——四川西昌领地项目等50余项重要工程,总建筑面积约311万平方米,直接经济效益约16.8亿元,为北京建设国际一流和谐宜居之都、实施京津冀协同发展重大国家战略提供了安全保障,让人民真正居住在“安心的家园”。