国内人文地理学的空间认知研究进展

陶 伟, 任建造

(1. 华南师范大学地理科学学院, 广州 510631; 2. 华南师范大学粤港澳大湾区村镇可持续发展研究中心, 广州 510631)

20世纪四五十年代以来,伴随着认知学科的兴起,各学科对空间认知的关注随之增长. 其中,心理学、神经科学和地理学等学科的相关成果尤为丰硕,但各学科探索空间认知的目的、方法和研究重点都存在很大差异. 地理学起源于人类对于地理空间的探索和认知[1],地理学尤其是人文地理学与空间认知有着紧密的联系. 人文地理学强调人地关系,关注地理空间与空间中人的相互关联、人与空间的相互影响与相互作用. 空间认知能为探究主观认知和空间之间的关系提供契合的理论视角,受到人文地理学者的广泛关注. 目前,国内人文地理学者对空间认知的研究多为实证研究,对相关理论的梳理则较为局限[2-3],缺乏全面系统的归结. 本文期望通过整理、归纳、分析国内核心期刊的相关文献,了解人文地理学关于空间认知的研究进展,从地理学的角度廓清空间认知的基本内涵,以此为空间认知的进一步探索提供理论基础,为相关学科之间交流提供更多的可能.

1 研究源起与文献概况

1.1 研究源起

空间认知的研究最早源于认知心理学. 认知心理学研究的历史可追溯到19世纪的德国,但认知心理学的现代源起是在20世纪四五十年代[4],主要研究人的认知过程,包括感知觉、意象、学习、记忆、注意力及言语等心理过程,还包括儿童认知能力发展和人工智能[5]. 20世纪60年代,LYNCH[6]将“城市意象”的概念引入城市研究,“空间认知”随之进入地理学的研究领域. “空间认知”概念最早于国内出现是在20世纪80年代,李文馥和刘范[7]对儿童空间认知能力特征进行了分析,随后,大量心理学者对空间认知能力的发展阶段及特征展开探讨. 同时期,国内地理学者将“城市意象”的概念引入环境设计与城市规划中[8]. 20世纪90年代,“空间认知”概念进入测绘学、地图学与地理信息科学等研究领域[9],随后,国内地理学领域对空间认知的理论与实证研究得到进一步的发展.

1.2 基本概念与内涵

1.2.1 基本概念 空间认知(Spatial Cognition)是认知研究的重要分支,不同学科对认知的认识不尽相同. 心理学上,认知被认为是个体获取、加工、储存、转换、应用及交流信息的过程[10]. 心理学和地理学对认知的内涵认识具有一致性,均强调认知主体对信息的接收、加工和处理过程,强调认知的过程性特征. 心理学侧重认知的内部规律性和决定性,重点关注认知过程大脑的变化机理并构建认知的功能基础;地理学不仅侧重认知的内部加工过程,还挖掘认知过程的外部刻画及与认知主体的相互作用效应. 地理学对空间认知的研究集中在2个方面:一是关注空间实体、空间结构与空间关系的内化,具有整体性、关联性和重构性特征;二是关注人对周边地理空间的位置、分布、形状、相互作用及动态变化的认识过程,并研究在认识空间事物的过程中,人的大脑如何进行行为决断[11]. 总体而言,地理学对空间认知的研究主要关注人的空间感知和空间思维信息的加工处理过程[12],并关注主体如何利用加工信息参与自身的行为决策判断与问题解决的过程.

空间认知研究中另一个出现频率较高的关键词为“意象”,如“空间意象”和“城市意象”. 本质而言,“认知”与“意象”的界定并不清晰,表征的含义具有很大程度的重叠. 心理学中,“意象”与知觉紧密联系,一般认为是已贮存知觉信息的再现,或是经加工的新形象[5];自LYNCH[6]提出“城市意象”概念后,“意象”广泛出现在地理学研究成果中,表示空间认知要素的表征结果[13]. 地理学中经常使用的“心理意象”或“意象”倾向于表征地理空间认知结果,“空间认知”则表示空间意象的形成过程. 现有研究多将“空间意象”看作空间认知过程的一种结果,“空间认知”和“空间意象”的含义辨析和关系研究尚有待深入,它们之间的区分仍需多学科、多层次的举证与解释.

1.2.2 认知地图 认知地图是空间认知基本内涵之一,其概念最早由行为主义学者TOLMAN[14]提出:在老鼠走迷宫的实验中将认知地图总结为关于相对局部或综合环境的映射,其形成过程受到环境经验、空间位置以及方向等因素影响. 1960年,LYNCH[6]将市民认知地图的意象要素分成标志物、边界、道路、节点和区域5类,首次将认知地图理论引入城市规划学. 随后,认知地图广泛应用于心理学与地理学研究. 心理学重点关注认知地图的形成过程、影响要素和情感调控要素;地理学则侧重从认知地图的结构、类型、构成因素以及与实际地图之间的关系进行探究[3]. 王茂军等[2]从地名认知/距离认知与城市空间认知、手绘地图的城市意象研究、认知地图扭曲研究三方面对国内外认知地图的相关成果进行了梳理,认为认知地图是环境空间意象构成因素、因素之间的方向信息和距离信息最为完全的表现形式,与地图学地图具有类似的性质. 蒋志杰等[3]分析了认知意象图的一般性研究与旅游研究领域中认知地图研究,认为认知地图相关概念的发展经历了从静态到动态的过程,从TOLMAN[14]提出的静态综合表象一说,到20世纪70年代的信息动态加工一说——认知地图包含一个自获取、编码、存储、内部操作、解码到外部环境信息使用的动态过程. 由此可见,认知地图的概念和内涵在不断丰富和发展. 当前国内研究认知地图有静态与动态2种含义:静态的认知地图指空间信息在大脑中的表征结果,是一种抽象的大脑图式,如居民的城市意象[15]与旅游意象[16];动态的认知地图指一系列认知过程及结果,与空间认知过程一致.

1.3 文献概况

本文从人文地理学领域出发,利用国内最大的文献数据库——“中国知网”数据库,以“空间认知”为主题词,分别对“CSSCI(中文社会科学引文索引)来源期刊(2019—2020年)”以及“CSSCI扩展版来源期刊(2019—2020年)”所收录的人文经济地理学14大期刊进行检索,截止于2019年12月31日,排除重复和不相关文献后共得72篇. 结合图1可知:2000年以前,人文经济地理主流期刊对空间认知的研究极少,2000年以后逐渐增多;近20年来,空间认知研究逐步受到了关注.

图1 人文经济地理学14大期刊中空间认知的相关文献(1995—2019年)Figure 1 The number of spatial cognition-related papers in 14 major journals of human economic geography from 1995 to 2019

表1为地理学空间认知相关文献被引量前10名的情况汇总表(文献关键词包含地理空间的等级层次、地方性、旅游目的地形象、空间句法、传统村落、空间特色认知规律、地图学、空间结构、电子地图和认知地图等). 进一步整合所有文献发现:人文地理学领域对空间认知的研究内容既包括对空间认知的对象、过程规律及结构的分析,也包括对空间认知研究方法的探讨;研究主题主要包括空间认知主客体、空间认知过程、空间认知结构和空间认知的外化研究方法等.

表1 相关文献被引量排名前十基本情况汇总表Table 1 The basic information of the top 10 cited papers

2 人文地理学关于空间认知的主要议题

2.1 空间认知主体与客体

2.1.1 空间认知主体 20世纪80年代以来,地理学对主体性的关注日趋增强,主体性成为人与环境关系中的主要方面[17]. 人是目前地理学空间认知研究中的核心主体. 在空间认知过程中,认知主体的差异性以及主体差异如何对空间认知过程产生影响是学者们关注的重点. 以往研究将认知主体分成2个类别:均质人与社会人. 前者的研究较少,一般出现在研究条件理想化阶段或排除主体间相互关系的实验假设中. 后者由于强调认知主体的社会属性而被多数学者关注,因为脱离社会属性的人在空间认知研究中没有太大的实际意义. 社会人既具有社会层面的属性,也包含个人层面的属性,是造成空间认知结果差异的主要因素. 个人属性包括性别、年龄和空间能力水平等;社会属性包括学历、收入、社会身份地位、就业和居住地[18]等. 人文地理学中不同分支对空间认知主体关注的重点不尽相同,城市规划学者和人文地理学者关注不同社会属性、不同区位的居民在城市空间中的认知差异并提出了规划建议[19];旅游地理学者探讨了不同身份、特征的游客的空间认知差异以及差异性与旅游目的地之间的互动过程[20];行为地理学者对不同的社会人的空间认知特征与行为决策之间的关系进行了分析[21]. 随着认知主体的社会属性不断发展与丰富,空间认知的主体内涵也随之拓展,国内空间认知的主体研究从小地域主体视角[22]逐步拓展到大区域、跨国背景主体视角[23];从单一社会属性研究转向多利益关系主体对比分析的研究[24-25].

2.1.2 空间认知客体 不同尺度和属性的空间环境是空间认知研究最主要的客体对象. 空间认知客体根据尺度可分为大尺度认知客体和中微观尺度认知客体,大尺度认知客体主要包括全球、跨国区域、国家和区域等,中微观尺度认知客体包括城市、社区、村落和建筑等;根据客体建构方式可分为人文景观空间和自然景观空间;根据属性可分为物质空间和虚拟空间.

(1)大尺度认知客体. 大尺度空间认知研究目前主要包含国家尺度和区域尺度. 国家尺度的空间认知研究是将国家作为背景空间属性,涉及关注外国游客跨国旅游行为所产生的空间意象序列特征及空间认知过程[26]、跨文化旅游者旅游目的地意象的空间认知元素类型及空间认知结构[27]等跟踪式、在地式的研究;也涉及通过网络社区的交流平台收集入境游客游览后的旅游过程描述与评价来反映游客在旅游目的地时的空间认知过程的研究[23];以及跨国旅游前后游客的认知要素和认知结构在时间序列上的变化的研究[28]. 将跨国、跨文化旅游作为一种因素加入空间认知研究,不仅能促进学者对旅游地空间意象的形成原因和规律的了解,还能对国际旅游目的地的开发和营造有指导作用. 目前基于国家尺度的研究仍较少,且主要集中于国家旅游目的地的研究,比较局限. 一方面,国际旅行行为具有活动空间尺度大、文化跨度大和停留时间有限等特征[29],研究成本较高、不确定性大;另一方面,研究者难以逃脱以城市为目的地的空间认知研究思路,仅把国家看作尺度上更大的对象来进行研究,深度上鲜有突破. 区域尺度空间认知研究的空白更多,目前主要从城市群的角度切入,研究都市圈文化旅游区域协同发展的空间认知分异状况[30]或者探讨城市群的认知范围与实际范围的差异特性及影响因素[31].

(2)中微观尺度认知客体. 相较于大尺度空间,人们易于进入的周边中微观尺度的环境空间更能反映人们日常的主观认知方式与认知体验. 中微观尺度认知客体尤其城市空间是空间认知研究最主要的对象. 城市空间认知研究可从行政尺度的城市空间展开,也可从主城区或者其他城市空间展开[32]. 从整体上看分成传统的城市空间认知研究和基于功能的城市空间认知研究. 自LYNCH提出城市意象理论以来,地理学者对城市意象的探索不断深入,主要集中于城市空间意象的形成、构成因素、结构特征和影响要素等方面. 国内早期空间认知研究以城市为主要研究对象,对城市空间认知相关理论进行印证和补充,如利用问卷和手绘认知地图研究城市居民空间认知的基本类型、构成要素和发展阶段[15];或用地名认知替代手绘认知地图进行城市空间认知结构[33]及其影响因素分析[34]. 随着传统城市意象研究的不断深入,空间认知在城市中的内涵不断丰富,基于功能的城市空间认知研究因符合现实需求以及拥有更高的实用效应而获得更多学者的认可. 基于功能的城市空间不仅包括居民身边熟悉的休闲娱乐空间[19]、公共空间、游憩空间和城市绿色开放空间[35]等易于接触的空间,也包括需要保护与利用的历史老城区和人们不甚了解或者模棱两可的城市空间,如安全空间[18]和城市剩余空间[36]. 基于功能的城市空间认知研究的开展不仅有利于通过城市规划与城市设计来发展城市空间特色,还有利于通过城市治理来缩小城市社区生活空间的质量差异[18].

而随着社会的发展,城镇和乡村的关系从传统的二元对立逐渐走向一体化. 乡村研究与城市研究各有倚重,但前者研究成果却不如后者丰富. 近年来,新农村建设、数字乡村发展战略和乡村振兴等战略的提出推动了乡村研究的发展. 在“自上而下”的政策和规划引导之下、城市快速发展的推拉作用之下,传统“自下而上”演进的自然村落在生产生活方式、社会结构、空间形态和心理意识方面均已发生转变[25]. 作为一种研究视角,空间认知很好地契合了当下乡村问题的研究. 无论是从村落整体尺度出发研究村落物质形态与村民认知之间的关系,以探究村落文化的传承和演化规律[25];还是从村落局部空间尺度入手,探讨乡村公共空间与村民认知、支付意愿的相关关系[37];或是从城乡一体化的尺度探求城中村在弥合城乡发展差异、增强居民身份认同感过程中的作用[38],空间认知均可提供恰当的切入与分析视角,为治理乡村空间、进行村落规划、增强村民的居住安全感与归属感、建设新农村提供有益的启示. 目前,关于村落空间认知的研究刚刚起步,需要从依赖城市尺度的研究思维中脱离出来,逐步推进针对乡村尺度的空间认知研究的方法论体系.

2.2 空间认知结构

空间认知结构研究最早来自LYNCH[6]对城市形态结构要素的抽象,构成城市居民空间意象的五大结构要素为区域、街道、节点、边缘和标志物,且居民以不同方式构造城市意象地图. 认知地图结构类型及其特征的探讨是国内外空间认知结构研究的一项重要内容. APPLEYARD[39]在LYNCH[6]的基础上将认知地图分成序列型认知地图和空间型认知地图,序列型认知地图以道路和节点为主导因素,进一步分为段、链、支/环、网四大亚类;空间型认知地图以区域和标志物为主要结构成分,分成连接、散点、格局和马赛克4个次级类别. 随着研究的推进,有学者逐渐发现认知地图的新类型,如:冯健[40]在分析北京市民的环境意象中提出单体型认知地图;张新红等[15]在对兰州市城市居民意象空间的研究中进一步验证了单体型认知地图的存在;张春晖等[26]在整合前人研究成果的基础上,利用游客目的地意象特征进一步提出单体型认知地图的子类型——实体型、抽象型和场景型;HUYNH等[41]在加拿大进行的实证案例研究中提出混合型认知地图;宋伟轩等[42]在归纳社区微观空间意象时,将反映道路拓扑关系却缺乏可识别性的区域空间要素的认知地图定义为混合型认知地图,认为混合型认知地图是序列型认知地图向空间型认知地图的过渡. 认知地图结构类型的多样性很好地反映了空间认知结构的多样性及影响因素的复杂性. 空间认知结构特性不仅在个体层面的认知地图结构类型中体现,在整体认知空间结构、空间格局中也有反映. 如有研究表明:北京市居民的城市空间认知结构呈现西高东低的“>”形格局且具有明显的空间相关性和尺度依赖性[33];日喀则市居民的城市空间认知结构呈现显著的圈层结构与混合结构模式,而此认知结构模式的表征情况随民族文化背景的不同而有所差异[43].

2.3 空间认知过程

空间认知自身内涵包含过程性,对空间认知的过程进行探究不仅可以清楚地认识空间认知的影响机制,还能掌握空间认知的规律性,对协调主体人与环境之间的关系有重要意义. 柴彦威等[17]总结了2种关于认知本质的假说:第1种假说认为空间认知过程是个体接收到环境的刺激后的自然产物,对认知的研究旨在找出个体在接受环境刺激后不变的、决定性的规则,如GOULD[44]提出的“零和博弈”原则;第2种假说认为认知过程受到人的主观经验、情感和理解等因素的影响,行为在环境中形成也受到主观体验的影响,通过研究大脑中主观的意象世界,可以理解哪些因素指导了实际行为的发生. 可见空间认知本质上包含过程及其产生的结果,且空间认知过程具有明显的时间顺序特性、空间等级顺序特性、阶段性及条件性. APPLEYARD[39]在研究认知地图类型时发现认知地图的结构具有不同等级,不同的认知地图会随一定的条件而转变. 随着居民对城市空间熟悉程度的加深,认知地图从序列型发展为空间型. GOLLEDGE[45]的“锚点理论”认为:个体在新环境空间中,开始时会全力寻找熟悉空间作为主要节点,随后围绕主要节点逐渐认识次要节点,最终形成带有等级的认知结构. 空间认知的过程特性在旅游目的地认知研究中被进一步验证. 游客对旅游目的地的空间认知过程往往遵循自上而下、从高级到低级的认知链,进而产生背景律、接近律、相似律及其替代效应,并通过感知距离和信息因素,从而获得目的地的空间位置信息和形象特点;而后,旅游地的类型形象发展成个性形象的过程进一步促使旅游者对旅游地形象认知精确化[46-47]. 同时,游客对旅游目的地认知地图的结构有着丰富的时间变化特征,如西安入境游客认知地图在主导类型上,呈现“空间型+单体型→空间型→序列型(混合型)→单体型”的演变序列;在空间认知主导因素上,呈现“标志物→标志物+道路→标志物”的发展序列[26],也说明了空间认知过程包含动态的变化特征.

2.4 空间认知外化手段

空间认知数据的外化是空间认知研究至关重要的内容,直接影响研究过程的可行性与结果的可信度. 认知主体将所感知到的空间信息进行加工处理、表征与转换,在大脑中形成的空间认知图式必然与实际空间格局之间存在较大差异,这种差异是环境空间与居民空间认知过程共同作用的必然结果[2]. 空间认知图式的研究思路有2种:一种是基于实验室研究大脑内空间认知图式的生理机制;另一种是将空间认知图式外化,以表征及非表征的方式进行展示. 前一种思路为心理学、认知科学和生物科学所采用,地理学则更偏向后一种思路. 目前,人文地理学者常用的外化手段有认知地图外在化方法、描述性方法、评价性方法和空间句法.

2.4.1 认知地图的外在化 认知地图的外化指将认知主体大脑中的空间意象转化为可以观察、计量及可与地图学地图比较的形式[2]. 国内学者常用的有手绘认知地图和地名认知. 其中,手绘认知地图是被试者在一定条件下或者没有条件设定的情况下将对某一空间或区域的认知结果通过手绘并以地图的形式呈现于纸上或电子设备中;地名认知是考察认知主体对某一区域地名的认知情况,借以反映认知主体的认知图式特征. 这些方式是以更直观、可观察、可计量的方式去认识空间认知过程及其结果在大脑中的呈现,故常被用于研究空间认知构成要素、空间认知过程及其规律[47]、空间认知结构特征.

作为一种非标准化的图式,认知地图外化结果与实际地图之间存在差异. 外化的图式结果与实际地图之间的差异能够展现认知方式的差异、认知因素的多样性以及认知主客体之间的相互关系. 认知地图与实际地图偏差的统计量,通常用二维相关系数、误差系数、扭曲系数、点间距离相关系数、平均余弦来计算,其中扭曲系数和误差系数的计算与二维相关系数紧密相关[48]. 二维相关系数能综合反映认知地图的扭曲程度,但不关注认知地图中各点的具体扭曲情况,在实际应用中可结合相关的空间分析方法,如指示椭圆与标准差椭圆测度方法. 在认知地图扭曲研究中已产出丰富的实证贡献[48-49].

地名作为表达空间知识的媒介,可用于辅助理清空间中地点间的位置关系,有助于探讨居民认知距离,是研究城市空间认知的重要内容[33]. 目前,地名认知研究包含两大主体:一是研究地名的起源以及地名承载的历史情感及丰富内涵,由历史学者和文化学者完成;二是研究地名认知的空间范围、位置以及空间认知形态差异,主要由地理学者完成[50]. 地名认知是研究居民认知空间形态和空间格局的有效手段,映射了居民对不同尺度空间的差异性认知:省域地名空间格局呈现核心—边缘的分布特点[51];城市尺度地名认知在较大的空间尺度呈现高—低集聚的趋异性,在较小的尺度空间上呈现高—高、低—低集聚的趋同性,不同尺度的转换存在距离特征[33]. 地名认知差异取决于三方面的内容:认知主体、认知客体以及认知主客体之间相互作用的程度. 认知主体属性、认知客体类型和主客体之间的空间关系变化对居民的地名认知有着重要影响[34].

2.4.2 描述性与评价性手段 传统地理学更偏向对表征层面的现象进行研究,容易忽略对非表征层面因素的关注. 以往的空间认知地理学研究以结构性和符号性的传统表征方法为主. 但社会物质空间作为社会发展的外在表现,不仅记录了文化演进过程和权力运作与斗争过程的文本,也包含了不同利益个体基于自身的空间体验和情感依附[24]. 市民对城市功能空间的情感认知(包括观感、身受、印象、成见和好恶判别等)是其空间认知的部分来源[35]. 传统结构性和符号性的研究模式不能很好地解释这部分问题. 伴随着后现代主义的兴起,人文地理学开始填补空间认知非表征层面研究的不足. 同时,越来越多学者开始关心城市局部空间认知中所蕴涵的环境评价,希望探讨空间认知的非表征因素在城市设计和景观规划中的作用[32]. 目前,描述性和评价性的方法应用于解决空间认知部分非表征问题的研究刚刚开始,多借鉴于已有的问卷调查、半结构性访谈和结构性访谈等数据收集方法及传统的统计学分析方法,未发展出与研究完全契合的方法体系. 但该方法在探讨居民的空间公平感和幸福感研究[52]以及多利益群体的空间意象感知差异研究[24]方面取得的进展可以为相关研究提供参考.

2.4.3 空间句法 空间句法是城市形态的分析理论与方法,通过对城市建筑、街道和景观等系统的量化表达反映空间形态与人类社会行为的关系[53]. 空间句法与空间认知研究有着不可忽视的渊源:内含社会逻辑的空间组构影响着人类对空间的系统认知,且人对空间环境的主观认知方式能在空间句法图式中体现[54]. 空间句法强调真实环境下以人为主体,以运动的方式感知局部空间,从而将整体空间进行分割,通过感知来映射局部空间与整体空间之间的结构关系[55]. 本质上,空间句法常用的空间分割方法均以人可感知的空间为基础进行划分,如轴线分析方法、视域分析方法和凸空间分析方法,依托于人的视觉、触觉和感知觉. 以空间句法为工具对空间认知进行研究,能更深入地剖析空间形态的内在规律[25]. 目前国内研究集中于讨论空间句法与空间认知之间的关系,部分学者从2种研究理论本身入手,探究两者之间的关联性,寻找2种理论之间相互补充的证据和可行性[55];部分学者借用认知地图和空间句法,分析形态和认知之间的内在逻辑,借以分析空间形态的认知影响因素或空间认知的形态学影响因素[25]. 空间句法应用于空间认知的研究才刚刚起步,随着空间句法的不断创新与突破,空间认知与空间句法相结合的研究思路必将产生别具影响力的理论贡献.

3 结论与展望

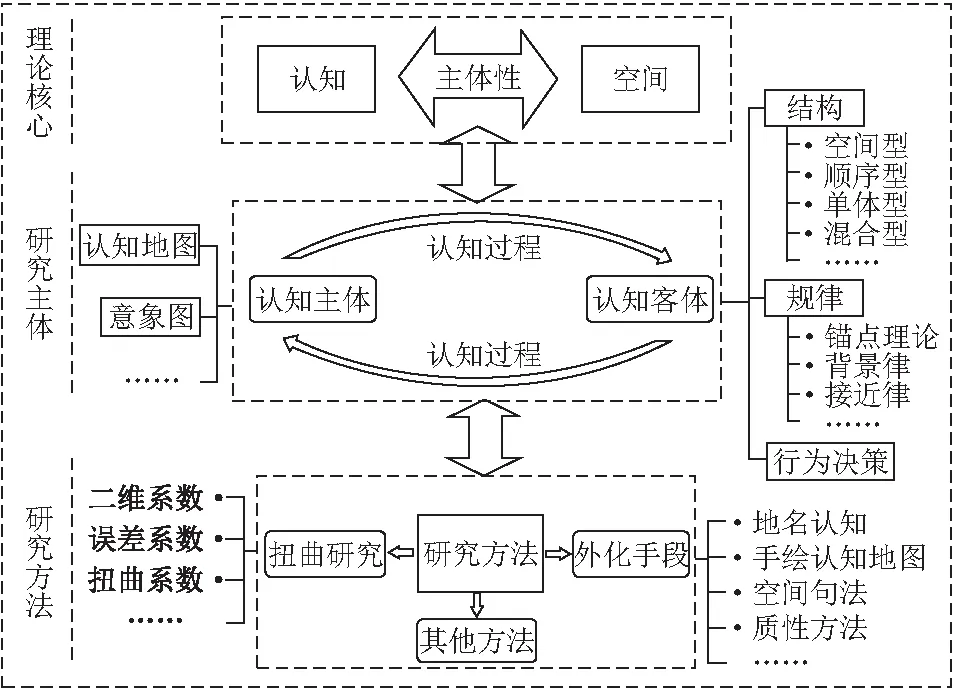

空间认知的研究在不断发展,了解相关学科对空间认知的研究进展有利于更清晰、更进一步阐释空间认知的基本概念与核心内容. 作为地理学的重要分支,人文地理学强调对人地关系的理解. 空间认知作为地理学者重要的研究视角,很好地搭建了人与环境之间的桥梁. 本文从人文地理学领域出发,对人文地理学与空间认知相关的核心文献进行梳理,发现国内人文地理学领域对空间认知研究的主要逻辑可以归纳为对空间认知认识的不断深化和如何应用于实际的不断探索,试图打造从主客体关系到认知过程,再到结构、规律和行为决策的系统框架(图2),具体表现为以下几个重要特点:

图2 国内人文地理对空间认知研究总结图Figure 2 The framework of domestic research on spatial cognition in human geography

(1)内涵不断深化. 空间认知由认知心理学发展而来,其概念和内涵在不断发展,由最初表征静态的空间信息主观认知意象,到表达空间感知和空间思维信息加工处理过程以及参与自身行为决策的判断,体现动态性的主观处理过程和静态性意象结果表征相结合的特征. 作为空间认知基本内涵的认知地图,其概念亦经历着由静态性到动态性的发展过程,印证着空间认知依然处在不断完善的阶段,相关研究还有待继续深入和拓展.

(2)研究结构不断完善. 研究对象决定研究内容,空间认知研究对象在不断丰富. 目前不仅关注认知主体、认知客体与认知结构等传统的研究对象,还关注认知主体属性与认知过程之间的关系、认知客体的尺度效应以及非表征因素对空间认知结果的影响等多方联动的非传统研究对象. 诚然,空间认知内容不仅包括主客体、过程、结构及其相互关系,未来还可从更高维度和更多关联对象的视角切入,以期能反映主观认知的复杂性.

(3)研究范式更本土化. 国内人文地理学关于空间认知的研究有几个重要转变:研究主体从单一社会属性主体向多利益关系主体转变;研究尺度从传统的城市空间向功能性城市空间转变;空间单元从城市空间向城乡空间并行转变;研究方法从定性方法为主向定性和定量方法相结合转变. 无论是何种转变趋势,都体现了国内学者在发展本土化空间认知理论的过程中所作出的努力.

总的来说,空间认知的人文地理学研究展现了人本主义思潮下地理学的一个重要方向. 其强调对客观空间探索的同时,也强调对主观认知进行深入思考,以此发展出一套与传统认知心理学不同的研究思路与研究体系. 这种从更具整体性、综合性及完整性角度发展空间认知的核心内涵的研究,很大程度上与心理学相关领域的研究互为补充,相得益彰. 存在的不足有3个方面:

(1)虽然有关认知客体的研究囊括了从国际空间到建筑空间的各个尺度层级,但整体上仍以中微观空间尺度为主.

(2)已有的结果显示了空间认知具有明显的过程性和动态性特点,且主客体是伴随着认知过程存在的,然而,学者们在研究过程中对主客体的研究更多是截面化思路,而非一体化和历时化思路.

(3)现有的研究对空间认知非表征层面的理论建构和实证探究依旧十分欠缺.

此外,空间认知作为联系人与环境的一个重要纽带,实践性也是检验其价值的一个重要方面. 所以,未来国内人文地理学关于空间认知的研究重点应是从实践中丰富并发展其理论内涵:

一方面,可以从不同尺度出发拓展其研究,如:宏观尺度上探讨大尺度空间认知与国际移民的关系;中微观尺度上关注城乡关系转变过程中产生的一系列与规划设计、城乡融合有关的问题,同时考虑空间认知与空间形态之间的密切联系,以指导传统村落和历史街区的保护;微观尺度上关注空间认知与地方认同之间的联系.

另一方面,可以从非表征层面丰富其理论内涵,如:关注空间认知如何通过认知主体的日常生活实践进而影响地方社会文化建构过程.

诚然,未来的研究必不仅限于此,多样的话题也恰恰显现了空间认知丰富的内涵及实践价值. 也正因如此,未来需更多学者进入此领域,对其进行更深入的挖掘.