农民对秸秆还田政策满意度影响因素的研究

郭鑫榆 吕金威

摘要:以河南省周口市西华县5个镇15个村360位农户的实地调查数据为基础,利用有序Logit模型对影响秸秆还田政策中农民满意度的因素进行了研究。结果表明:农民职业背景、家庭人均耕地面积、参加农业技术培训、农民环保意识以及对政策的认同度是影响农民秸秆还田满意度的主要因素;虽然农户对目前采取的秸秆利用方式比较满意,但仍需改善。

关键词:秸秆还田;农民满意度;Logit模型

中图分类号F323.22 文献标识码A 文章编号1007-7731 (2020) 16-0021-04

秸杆是农业生产的主要副产品之一,是草食动物的重要食料,也是钣金、造纸等行业的主要原料。我国秸秆资源丰富,2015年小麦秸秆总量估计在15733万t左右,玉米秸秆总量估计在22618万t左右,相当于28876万t标准煤。如果全部用于还田,能够增加487万t氮、165万t磷和959万t钾,可减少约1610万t化肥投入。由此可见,秸秆综合利用对提高农业资源利用率、实现农业可持续发展具有重要的现实意义。

关于我国农户秸杆综合利用影响因素的探讨,学者们给出了如下解释。首先,秸秆综合利用程度低是由于制度因素造成的。郭利京等[1]从非正式制度上对农户是否会综合利用秸秆进行了解释。贾秀飞[2]等从公共政策科学和经济学的角度指出政府未能禁止秸秆焚烧的原因在于其环境管制的漏洞。其次,技术瓶颈是制约秸杆利用的主要原因。由于旋耕机、秸秆粉碎、秸杆还田、堆肥等技术的不成熟,农民被迫焚烧秸秆。第三,成本约束使秸秆焚烧成为农民最理性的选择。王舒娟等[3]、吴雪莲等[4]认为市场条件的缺乏增加了农民的秸秆销售成本,因为秸杆销售的便利性是影响农民销售决策的关键因素。第四,农民个体特征对秸杆处理行为有显著影响。钱忠好等[5]、颜廷武等[6]对江苏、安徽、山东等地进行调查发现农户的职业、教育背景、对秸秆焚烧的危害认识、综合利用的生态和社会福利水平、盈利预期和风险偏好等是影响秸秆利用率的主要因素。本研究以河南省周口市西华县农户实地调查数据为基础,利用有序Logit模型对秸杆还田政策满意度的影响因素进行了分析,以期为进一步完善秸秆还田政策提供参考。

1 模型构建

1.1 数据来源 河南省西华县位于河南省中东部,归周口市管辖,主产小麦、玉米,是国家重要的粮食生产基地。农户对秸秆政策的满意度对于该区域政策的实施以及农户对于秸秆利用未来走向具有重要影响。2019年6月在西华县小麦、玉米集中种植区域随机选取5个镇(逍遥镇、西夏亭镇、黄桥镇、迟营镇和叶埠口镇),每个镇随机选取3个村,每个村再随机选取24位农民,共计360位农民开展问卷调查。剔除9份部分信息缺失的问卷,最终有效问卷351份,有效率97.5%。

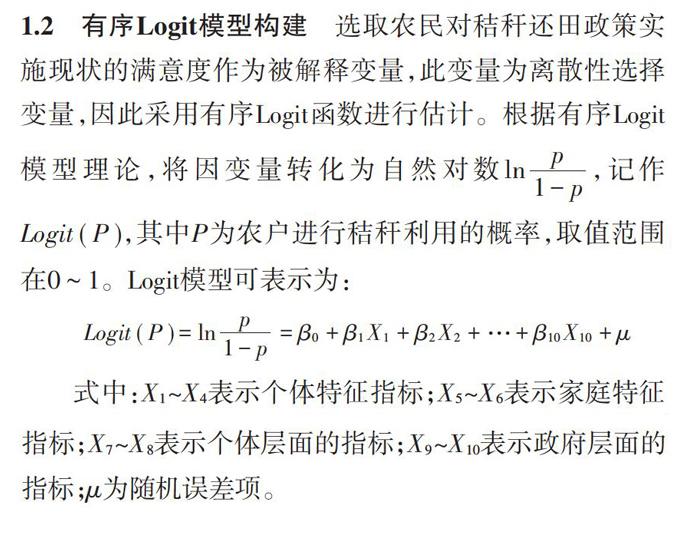

1.2 有序Logit模型构 建选取农民对秸杆还田政策实施现状的满意度作为被解释变量,此变量为离散性选择变量,因此采用有序Logit函数进行估计。根据有序Logit模型理论,将因变量转化为自然对数,ln p/1-p,记作Logit(P),其中P为农户进行秸秆利用的概率,取值范围在0~1。Logit模型可表示为:Logit (P) = lnP/1-P=β0+ β1X1+β2X2+…+β10X10+μ式中:X1~X4表示个体特征指标;X5~X6表示家庭特征指标;X7~X8表示个体层面的指标;X-~X10表示政府层面的指标;μ为随机误差项。

1.3 变量赋值 从3个层面选取10个相关的解释变量对被解释变量进行回归分析。该模型的核心解释变量包括年龄、职业背景、受教育程度、是否接受过农业技术培训、家庭农业收入和人均耕地面积。就个人层面而言,采用焚烧秸秆对大气危害的了解程度和对当地秸杆禁烧政策的认同程度作为自变量。就政府层面而言,采用政府是否有宣传推广过秸秆还田的益处以及当地对秸秆焚烧行为的处罚程度作为自变量。变量含义见表1。

2 模型估计结果分析

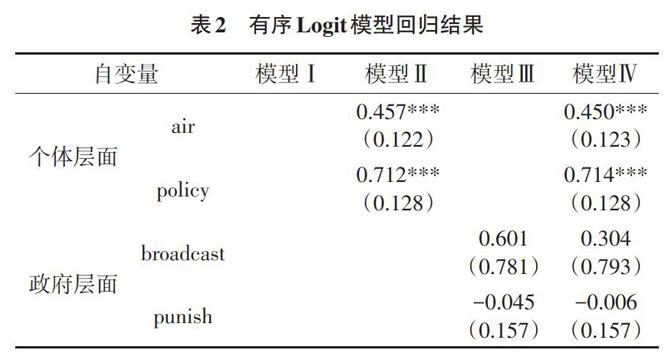

针对不同的解释变量将模型分为4种形式,模型I只包含一些核心解释变量;模型II在模型I的基础上,将个体层面的解释变量加入到模型中;模型III在模型I的基础上,将政府层面的解释变量加入到模型中;模型IV将所有变量引入模型中并进行回归分析。因模型IV将不同类型的解释变量都纳入同一个模型,其回归结果更为严谨。因此,回归分析主要围绕模型IV的统计结果展开。利用Eviews8.0软件进行回归分析,模型估计结果如表2所示。

2.1 个体及家庭特征回归结果 年龄与农民秸秆还田满意度之间存在负相关关系,模型I和模型III的回归结果中年龄的统计意义是显著的,但是当加入个体层面的解释变量时,其统计意义并不显著。年龄越大,那么其对目前采用的秸秆利用方式就越不满意。究其原因可能在于年龄越大,其种地年限越长,从而对秸杆的用处了解更多或者更习惯于原来的秸秆利用方式,因此更愿意采用其他的秸杆利用方式。

职业背景与农民秸杆还田满意度之间存在负相关关系,4个模型的回归结果的统计意义在1%的显著性水平上都十分显著,说明职业背景显著影响农民秸杆还田满意度。当农户有其他的职业背景时,如问卷中统计的打工者、工商户、企业家、运输司机、退伍转业军人、退休干部、教师、工人等,那么其对秸杆还田就越不满意。原因可能在于他们的主要收入来源不是农业生产,而秸秆还田需要花费他们大量的人力物力,从而造成了这部分群体的不满。

是否接受过农业技术培训与农民秸秆还田满意度之间存在正相關关系,且4个模型的回归结果的统计意义在1%的显著性水平上都十分显著,说明接受过农业培训的农户对秸秆还田比较满意。究其原因可能在于接受过农业培训之后,农户对秸秆还田的好处更加明晰,同时成熟先进的种植、收获及处理秸秆的技术可以进一步降低成本、提高收益。由此可见,是否接受过农业培训能够正向影响农民秸杆还田满意度,政府应加大技术培训投资,帮助农民更好地利用秸秆资源。

家庭人均耕地面积与农民秸秆还田满意度之间存在负相关关系,4个模型的回归结果的统计意义在1%的显著性水平上都十分显著,说明人均耕地面积显著影响农民秸杆还田满意度。人均耕地面积越大,其对目前采用的秸秆利用方式就越不满意。原因可能在于人均耕地面积越多,需要投入的资金就越多,而政府在这方面的补贴少,农民只能自己投入资金,所以自家耕地面积越多,对秸秆还田就越不满意。

2.2 个体层面回归结果 焚烧秸杆对大气危害的了解程度与农民秸秆还田满意度之间存在正相关关系,且回归结果的统计意义在1%的显著性水平上都十分显著,说明农民关于焚烧秸杆对大气危害的了解程度越深,其对秸杆还田就越满意。相对于秸秆还田,秸秆焚烧成本更低更方便,但其造成的危害也是显而易见的。秸秆还田政策出台之前,大部分农户对秸秆的处理方式就是焚烧,随着政府的不断宣传,秸杆还田的好处逐渐被农民所熟知,并且监管力度不断加强,秸秆焚烧现象才有了显著改善。

农民对当地秸秆禁烧政策的认同程度与农民秸秆还田满意度之间存在正相关关系,且回归结果的统计意义在1%的显著性水平上十分显著,表明农民对当地秸秆禁烧政策的认同程度越高,其对秸秆还田就越满意。当农民从心底对秸秆还田政策表示认同时,其对目前能采用的秸秆还田方式就越满意,并且自愿进行秸秆还田而不用政府督促。

3 结论和建议

3.1 结论 对西华县5个镇15个村360位农户的实地调查数据显示,秸秆还田的满意度均值为3.8(较满意);利用有序logit模型对秸秆利用方式满意度的实证分析结果表明:

(1) 农户年龄、职业背景与秸秆利用方式满意度呈显著负相关,说明年龄大、非务农人员的农户对目前采用的秸秆还田方式满意度较低。而受教育程度、是否接受过农业技术培训与农民秸秆还田满意度之间存在正相关关系,说明受教育程度高、接受过技术培训的农户对目前采用的秸秆还田方式满意度较高。留守老人由于劳动能力的丧失限制了其对秸秆的综合利用,因此满意度较低。非务农人员更希望通过其他方式换取劳动报酬,因此对秸秆还田需要消耗人力物力不太满意。受教育程度高且受过技术培训的农民更能节省秸秆还田过程中消耗的成本,从而收益更高。

(2) 人均耕地面积与秸秆利用方式满意度呈显著负相关,人均耕地面积越多的农户对秸秆还田越不满意。究其原因在于秸秆还田需要消耗人力物力财力,耕地面积越多的农户需要投入的成本越多,而农业收入有限,导致种地不挣钱,净利润下降甚至为负。家庭农业收入与秸秆利用方式满意度呈显著正相关,家庭农业收入越多的农户对秸秆还田越满意。

(3) 焚烧秸杆对大气危害的了解程度、农民对当地秸秆禁烧政策的认同程度、政府是否有宣传推广过秸秆还田的益处均与农民秸秆还田满意度之间存在正相关关系。政府采取的宣传、补贴等措施促进了农民对秸秆的综合利用。相反,如果缺乏政府宣传,农民可能意识不到露天焚烧秸秆的危害,导致采取错误的秸秆处理方式。但是政府对秸秆焚烧行为的处罚程度与农民秸秆还田满意度之间存在负相关关系,说明一项政策的推广实施不能只靠硬约束,有时依靠软约束反而更容易达到目的。

3.2 建议

3.2.1 改变秸秆利用方式,提高秸秆收购价格 改变秸秆利用方式,比如把秸秆卖给可以利用秸秆的企业,由政府出面引导,对企业进行价格把控,消除农户顾虑,既促进了秸秆的有效利用,又增加了农民收入。秸秆收入与非农收入差距较大,导致农民不愿对秸秆进行综合利用。因此,政府可适当提高秸秆收购价格,提高农民综合利用秸秆的意愿。此外,政府可以对需要秸秆的企业增加补贴(如为用秸秆代替煤炭的发电厂减税),为这类企业在收集秸杆时提供价格补贴,鼓励和监督企业就地收购秸秆,满足农民的价格需求,刺激秸秆市场供应。

3.2.2 加大宣传培训力度,提高农民环保意识 通过宣传、培训、补贴等途径,提高农民的环保意识和认知水平,降低农民的秸秆處理成本,引导农民以不同方式综合利用秸杆。首先,通过广播、讲座等形式加强宣传教育,向农民宣传露天焚烧秸杆的危害、秸秆综合利用的途径和潜在的经济价值,提高农民的环境意识和认知水平。其次,在农业科技推广的助力下承担试验、示范、培训和推广新技术的责任,引导农民选择和掌握适合当地的秸秆还田、肥料堆肥、沼气生产、饲料制作等技术。第三,政府应在农民购买秸秆处理设备时提供价格补贴,分担农民的处理成本,提高农民净利润。

3.2.3 完善农业社会化服务体系,降低农民综合利用秸秆的难度 面对农业劳动力老龄化和劳动力短缺的现象,政府应鼓励农业社会化服务体系从生产延伸到后期,以个体形式联结农业合作经济组织、农业龙头企业和公务员组织,通过提供技术支持、机械租赁、秸秆处理外包等相关服务,提高农民的组织化程度,解决农民尤其是老年农民的秸秆收集利用闲难,提高农民的秸杆综合利用意愿。

参考文献

[1 ]郭利京,赵瑾.非正式制度与农户亲环境行为——以农户秸秆处理行为为例[J].中国人口·资源与环境,2014,24( 11) :69-75.

[2] 贾秀飞,叶鸿蔚.秸秆焚烧污染治理的政策工具选择——基于公共政策学、经济学维度的分析[J].干旱区资源与环境,2016,30(1):36-41.

[3] 王舒娟,张兵.农户出售秸秆决策行为研究——基于江苏省农户数据[J]农业经济问题,2012,33(6):90-96,112.

[4] 吴雪莲,张俊飚,丰军辉.农户作物秸秆市场流通的参与意愿及其影响因素[J].干旱区资源与环境,2017,31(2) :79-84.

[5]钱忠好,崔红梅.农民秸秆利用行为:理论与实证分析——基于江苏省南通市的调查数据[J].农业技术经济,2010(9) :4-9.

[6] 颜廷武,张童朝,何可,等.作物秸秆还田利用的农民决策行为研究——基于皖鲁等七省的调查[J].农业经济问题,2017,38(4):39-48,110-111.

[7] 王舒娟,蔡荣.农户秸秆资源处置行为的经济学分析[J].中国人口、资源与环境,2014,24(8): 162-167.

[8] 吕杰,王志刚,郗凤明.基于农户视角的秸杆处置行为实证分析——以辽宁省为例[J].农业技术经济,2015(4) :69-77.

[9] 朱清海,雷云.社会资本对农户秸秆处置亲环境行为的影响研究——基于湖北省农户的调查数据[J].干旱区资源与环境,2018,32(10:15-21.

[10] 徐志刚,张骏逸,吕开宇.经营规模、地权期限与跨期农业技术采用:以秸秆直接还田为例[J].中国农村经济,2018(3):61-74.

(责编:徐世红)

作者简介:郭鑫榆(1996-),女,河南安阳人,硕士,研究方向:国际政治经济学。 收稿日期:2020-07-28