典藏《资治通鉴》:彰显宋版文化,再造千年传奇

孟昭鸿

公元11世纪,中国北宋年间,一个夏日的午后,几个孩子正在院子里嬉戏玩耍,突然有个小孩脚下一滑,掉进盛满水的大缸里,很快沉了下去。其他孩子顿时都吓呆了,这时,只见一个孩子搬起一块大石头,使劲向水缸砸去。水缸破了,水流了出来,被淹的孩子得救了。这个故事,说的是中国宋代著名史学家司马光砸缸。那个冷静沉着,救出同伴的孩子就是司马光。

司马光之所以被后人所传颂闻名于世,除了他砸缸救人的典故,还有就是他编写了一部不朽的史学名著《资治通鉴》。这部编年体通史正文300多万字,加上考异与胡注,约600万字,共294卷,记载了上起周威烈王二十三年(前403)、下迄后周显德六年(959),凡1362年的史实,内容包括政治、军事以及经济、文化等。《资治通鉴》的唐五代部分,编撰在两《唐书》和新旧《五代史》之后,作者在正史之外,引用的各种史料多达二百多种。战国秦汉、魏晋南北朝部分,在资料取舍上,都有专业眼光下的甄别和严格的考订。同时,《资治通鉴》又是一部政治教科书,受到历代政治家的重视,还影响了史学体例的创新和发展,包括李焘、朱熹、袁枢、胡三省、王夫之、毕沅、陈垣在内的古今学问家、思想家,都有围绕着《资治通鉴》而创作的著述出版。

2019年是北宋著名史学家与政治家司马光诞辰一千周年。

为纪念司马光诞辰一千周年,2019年11月17日,由国家图书馆举办的“纪念司马光诞辰一千周年——千年回望司马光”公开课特别活动在北京开讲。与此同时,现存于国家图书馆、世界上仅存的司马光《资治通鉴》手稿(残稿),正在国家典籍博物馆“中华传统文化典籍保护传承大展”中展出,自9月7日开展以来,已经迎来数十万观众近距离欣赏。

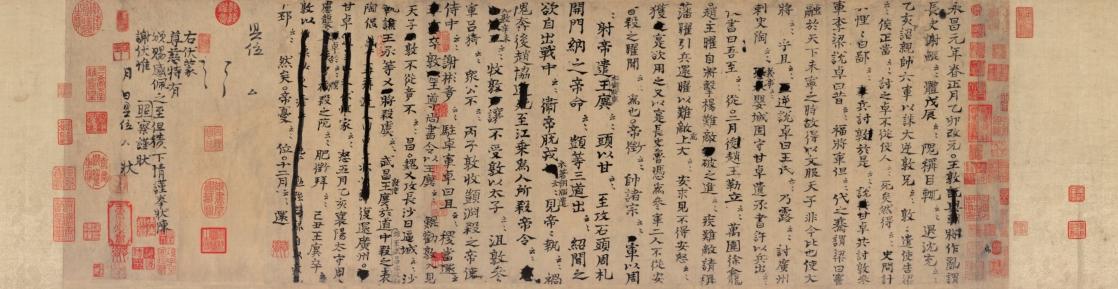

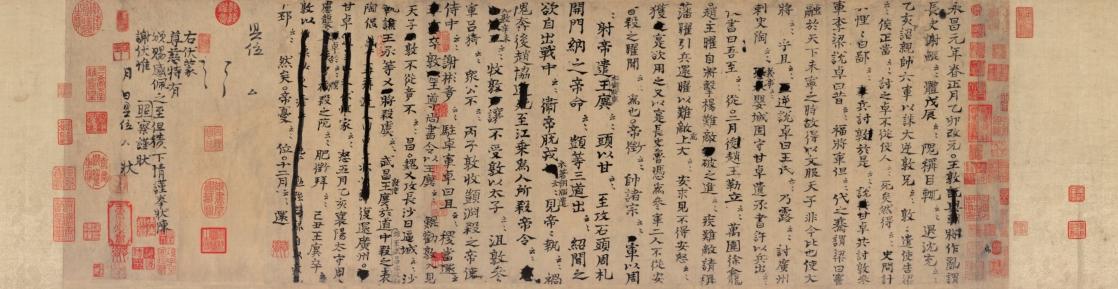

这是司马光《资治通鉴》全世界唯一留世的手稿(残稿)。国家古籍保护中心办公室主任林世田说:“《资治通鉴稿》名签为乾隆所题‘司马光通鉴稿,内府鉴定真迹。宋人赵汝述在题跋中对其给予高度评价:‘温公起《通鉴》草于范忠宣公尺牍,其末又谢人惠物状草也。幅纸之间三绝具焉,诚可宝哉!”

手稿为一长卷,宽33.8厘米,长130厘米,共计29行465字,记载了自东晋元帝永昌元年(322)正月王敦将作乱起,至同年十二月慕容廆遣子皝入令支而还止,一年的史实。而这段历史,就是《资治通鉴》最终成书后第92卷的内容。手稿中的文字内容与最终成书有许多不同之处,可以证明这是一份提纲性质的底稿。在手稿上,几乎每段只写了开头几个字,以下就以“云云”二字代替。手稿中涂抹勾画的痕迹历历在目,从初稿中工整的字迹,和反复批改的痕迹,可以看出司马光编修《资治通鉴》的用心良苦。此外,这份手稿上除了《资治通鉴》内容外,还有另外的文字记述,被中国历代藏家奉为“三绝”,这是怎么回事呢?

据史书记载,司马光在编纂《资治通鉴》的十几年里,留下的手稿有整整两间屋子之多。然而,由于当时纸张价格昂贵,资源稀缺,司马光本人也尚节俭,有时候一张纸除了写手稿,往往还用来写别的内容。数量如此庞大的手稿在《资治通鉴》编修完成后,司马光又将其中的许多手稿移作他用,因此在后世的流传中,所有这些手稿竟然差不多全部遗失掉了,而这仅存的460余字残卷手稿,就成为《资治通鉴》唯一流传后世的手稿。在这件仅存的手稿中,也可以找到手稿移作他用的痕迹,手稿中有一处涂抹的痕迹,依稀可以辨认出,这是范仲淹的儿子范纯仁致司马光长兄司马旦的一封书札。据专家介绍,司馬光将手稿写在兄长的书信上,很可能是由于当时纸张比较珍贵,或是司马光灵感来了,即兴写下的文字。而在手稿的结尾,还有司马光的一封“谢人惠物状”,是司马光为感谢朋友写的一封感谢信。细观原稿内容还会发现,有些字会专门缺一笔,是因为要避当时皇帝的名讳。一纸之间,集中了司马光手稿、范纯仁书札、司马光“谢人惠物状”三种不同的文本,堪称“幅纸三绝”,至为难得,使这份《资治通鉴》手稿更显得弥足珍贵。

也正因为“幅纸三绝”的宝贵,从宋到清历朝历代藏家盖在这手卷上的藏印有上百枚之多,有明代著名收藏家袁忠彻、项元汴的藏印;清初梁清标的藏印;如“尚宝少卿袁氏忠徹印”“子京珍藏"等;并有宋任希夷、赵汝述、葛洪、程垓、赵崇龢、元柳贯、黄溍、宇文公谅、朱德润、郑元佑跋,历经名家递藏,流传有序。到了清代,手稿入藏清宫内府,清代乾隆、嘉庆、宣统帝皆有印章盖之于上,乾隆帝更是把司马光《资治通鉴》手稿当作宝贝收藏,对之喜爱有加,除盖“乾隆御览之宝”“三希堂精鉴玺”等印章外,还亲自题字“司马光通鉴稿,内府鉴定真迹”。遗憾的是,自宣统后,《资治通鉴》手稿残卷以赏赐之名被溥杰带出宫去,流落于民间,几经辗转,终藏于国家图书馆。

《资治通鉴》:中国最伟大的史学巨著

《资治通鉴》原名《通志》,治平四年(1067),宋神宗在阅读了部分初稿后,赞赏不已,说它“有鉴于往事,以资于治道。”并赐书名为《资治通鉴》。“资治”两字意谓帮助,“通”则意谓博通古今,“鉴”则有引为借镜之意。宋神宗把自己为端王时府中数千卷藏书也赐给司马光的书局,供编修时使用。还亲自作了一篇序,当面交给司马光。这篇序后来保护《资治通鉴》免遭毁版的灾难。

该书搜集的史料极为丰富,保存了不少佚书资料,有的既有史实又有论断,它把分散的史料用编年的方式,按时间顺序,叙述各种史事的发展变化,前因后果脉络清晰,给人以完整系统的概念,是中国史学史上的一大创举,在中国官修史书中占有极其重要的地位,与司马迁的《史记》并列为中国史学的不朽巨著,所以称他们为“史学两司马”。自成书以来,历代思想家、政治家、文学家、史学家都十分推崇此书,历代帝王将相、文人骚客、各界要人争读不止。南宋史学家王应麟说:“自有书契以来,未有如《通鉴》者。”宋元之际史学家胡三省评价此书说:“为人君而不知《通鉴》,则欲治而不知自治之源,恶乱而不知防乱之术;为人臣而不知《通鉴》,则上无以事君,下无以治民;为人子而不知《通鉴》,则谋身必至于辱先,作事不足以垂后。”

明末清初的思想家顾炎武在《日知录?著书之难》中高度评价《资治通鉴》和马端临的《文献通考》,称赞这两部著作“皆以一生精力成之,遂为后世不可无之书”。近代著名学者梁启超评价说:“司马温公《通鉴》亦天地一大文也。其结构之宏伟其取材之丰赡,使后世有欲著通史者,势不能不据以为蓝本,而至今卒未有能愈之者焉。温公亦伟人哉?”毛泽东曾十七次批注过《资治通鉴》,并评价说:“一十七遍,每读都获益匪浅。”

编写《资治通鉴》这样的杰出史学著作,需要史学、史才、史识、史德并举。司马光学富五车,尤其具有历史癖:“独于前史,粗尝尽心,自幼至老,嗜之不厌。”

其实早在英宗皇帝时,司马光就已经编写《历年图》一书,“上自周威烈王二十三年(前403年),下尽周世宗显德六年(959年),略举每年大事,编次为图,年为一行,六十行为一重,五重为一卷,凡一千三百六十二年,共成五卷”。还奉神宗旨意编写了《国朝百官公卿表》,记载建隆元年(960年)至治平四年(1067年)一个世纪的当代史。此外,他接着又编写了二十卷的《稽古录》,上自伏羲,下至周威烈王二十二年(前404年)。这些都成为他编写《通志》的重要基础。

在编纂过程中,司马光还特别得到了英宗皇帝的支持,英宗为编纂史书提供一切便利条件,特别准许司马光借阅各类皇家藏书。治平四年(1067年)初,英宗驾崩,神宗即位伊始,任命司马光为翰林学士,御史中丞,继续全力支持司马光的编撰工作。因为与主持“熙宁变法”的王安石意见不合,司马光辞去了在朝廷的职务,要求专门到洛阳去修史,得到了神宗的批准。至此,一项由皇家支持的巨大的文化工程得以全面展开。

司马光的修史班子有刘恕(字道原,1032-1078年)、刘攽(字贡父,1023-1089年)、范祖禹(字淳甫,又字梦得,1041-1098年)以及司马康(司马光的公子,1050-1090年)等为助手。他们广泛搜集资料,标明事目,按照时间顺序排列,做成详尽完备的丛目,进而整理丛目史料,考订事实,决定取舍,汇集为“长编”,刘攽负责汉魏三国部分;刘恕负责晋南北朝隋代部分;范祖禹负责唐代部分,五代部分则刘恕等负责。司马康担任部分校勘和协助工作。参加校勘的还有黄庭坚等。最后司马光删削长编,编撰定稿。长编与定稿之间,还有一个对史实的歧异记载进行考订的程序,其成果是“考异”三十卷。《资治通鉴》引征史料极为丰富,除十七史外,所引杂史诸书达数百种,于唐五代史事甄采书籍最多,史传文集之外,还有实录、谱牒、家传、行状、小说等各种史料。《通鉴》具有相当高的史料价值,尤以《隋纪》《唐纪》《五代纪》为最。

《资治通鉴》是一部编年体通史,按时间先后叙次史事,往往用追叙和终言的手法,说明史事的前因后果,使人对史事的发展一目了然。它的内容以政治、军事的史实为主,借以展示历代君臣治乱、成败、安危之迹,作为历史的借鉴。

《资治通鉴》的编修并正式成立编纂机构是英宗治平三年(1066年),治平四年十月,神宗赐序言,元丰七年(1084年)十一月最终完稿。全书编成后,司马光在《进〈资治通鉴〉表》中写道:“臣今骸骨癯瘁,目视昏近,齿牙无几,神识衰耗,目前所为,旋踵即忘。臣之精力,尽于此书。”可见,《资治通鉴》凝结了司马光毕生的心血。

从司马光编纂《资治通鉴》的程序可以看出,司马光的目的有两个,一是编纂一部给君王提供借鉴的政治教科书,另一个是编纂一部翔实可信的中国通史,后面一点可以从其《通志》这个最初的朴实书名中看出來。司马光有十分丰富的从政经历,从地方到中央,从南国到北陲,从馆阁、谏诤之职,到主持地方政务之任,面临过很多复杂的政治、军事和社会问题。司马光又是一个有深厚学术修养的史学家,在从政之暇,写作过很多历史评论文章,他不仅希望“致君尧舜上,但使风俗淳”,而且有很深的历史癖,他甚至认为自己凡事皆不如人,独于诸史,粗尝尽心,“自幼至老,嗜之不厌”。司马光自己说过,“臣今所述,止欲叙国家之兴衰,著生民之休戚,使观者自择其善恶得失,以为劝诫,非若《春秋》立褒贬之法,拨乱世反诸正也。”

《资治通鉴》并非全然是关于权术,它实则是意涵丰富,且具有普世意义的,包含了“君道”“臣义”“国是”“民情”、为官之本、治学之途、体人之道等诸多方面的内容。

作为经典古籍,《资治通鉴》与中国传统文化也有着密不可分的关系。书中所体现的重政治、重一统、重礼制、重仁爱以及重文明也是中华文化内涵的核心理念。而在《资治通鉴》的编纂过程中,也处处体现出司马光的价值倾向。在司马光看来,“正统”是不可撼动的,以南北朝为例,司马光只把南朝宋齐梁陈当作君王看待;五代十国部分同样如此,只记五代,而十国是没有本纪的,司马光的“大一统观”从中可以窥探一二。

在编纂方法上,《资治通鉴》保留了许多目前已失传的史书中所记载的内容。该书使用“作丛目——修长篇——删定成书”的“三段法”筛选史料。同时,司马光还修撰《资治通鉴考异》,反复考订史料的异同之处,汇集不同记载以及取舍的理由和根据。此外,为了便于阅读,他附编《资治通鉴目录》,纪年于上,列卷数于下,作为全书纲领。

鉴古而知今。历史是最好的老师!《资治通鉴》所记载的时段,包含战国秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代时期,这1362年的历史,是中华政治文明发展史上的奠基时代。它完整地记录了周秦之际的巨大变革,即从分封制走向郡县制的关键时期;虽然百家争鸣、商鞅变法不是《通鉴》记载的重点,但是它却完整地记载了这场波澜壮阔变革的政治背景舞台。秦汉时代奠定了中国文明的基本格局,包括中央集权的大一统政治结构,政府掌控下的商品经济发达的经济特色,以及儒法合流“霸王道杂之”的思想结构,都是在秦汉时期形成的。魏晋南北朝是儒释道既融合又斗争的重要时期,也是民族融合与制度变革的重要阶段。进而隋唐五代则出现了东亚文化圈形成和发展的一个高潮,而汉唐间的文化与制度变革又为宋代以后的历史发展提供了重要条件。

总之,《资治通鉴》记载的这一段通史,诚如梁启超所言,是迄今没有任何一部史书所能超越的,从而构成了它不朽的价值。换句话说,要了解中华文明形成和发展的历史,要对这段历史获得一个翔实而又可靠的总体认识,就必须深入阅读《资治通鉴》。所以宋代以后历朝历代的统治者都非常重视《资治通鉴》,在金元明清时期,成为经筵教育的重要内容。后世对于《资治通鉴》的研究也催生了“通鉴学”的兴盛,在中国以外的其他国家和地区也有广泛而深远的影响。

毛泽东十分爱读这部史料丰富的历史名著,并多次向人们推荐阅读,在他的藏书中既有《资治通鉴》的线装本,也有标点平装本,外出视察调研随身带,休息睡觉时床头总放着这部书。他一生曾圈点、阅读、批注过该书17遍。1954年冬,毛泽东对历史学家吴晗说:“《资治通鉴》这部书写得好,尽管立场观点是封建统治阶级的,但叙事有法,历代兴衰治乱本末毕具,我们可以批判地读这部书,借以熟悉历史事件,从中汲取经验教训。”

国家图书馆藏宋版《资治通鉴》:现存最早最完整的宋刻本

司马光去世的北宋哲宗元祐元年(1086),黄庭坚等即奉命校定《资治通鉴》初稿完毕,送至杭州雕版,元祐七年刊印行世,元祐本至今已不可见。

南宋时期,地方官刻书迅速发展,各地方公使库和中央在地方各路设置的各路使司、地方州(府、郡)县军学、郡学、县学、书院等都普遍刻书、印书。公使库是宋代地方上接待中央来往官吏客寓的地方,有较殷实的经济力量,加之往来客寓都是政府官员,因此多附庸风雅,从事刻书印书。凡用公使库钱刻印的版本都称公使库本,由于刻书质量精,向为后世藏书家推重。

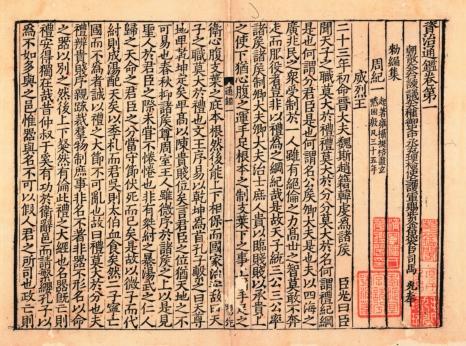

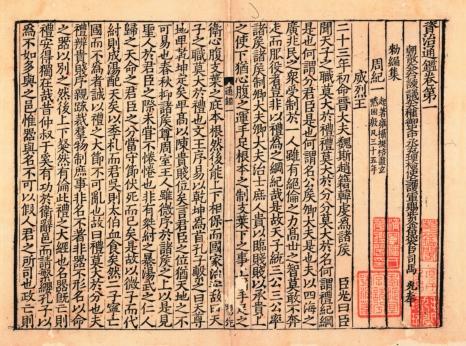

南宋高宗绍兴二至三年(1132-1133),由两浙东路茶盐司公使库下绍兴府余姚县重刻《资治通鉴》,这是现存最早最完整的官刻本,南宋的建、鄂、蜀诸种版本,都是直接或间接地来自这一版本。此本版式字体,犹存北宋遗韵,今藏中国国家图书馆。

绍兴两浙东路茶盐司公使库官刻本《资治通鉴》,正文294卷,目录30卷,考异30卷。书末有元封七年十一月司马光《进资治通鉴表》、奖谕诏书、元封八年九月十七日准尚书省奉圣旨重行校定元祐元年十月四日奉圣旨下杭州镂版札子、绍兴初两浙东路茶盐司刊版监修及校勘者衔名,为后来研究断定版刻年代提供了重要依据。

此刻本十二行二十四字,白麻纸印本,纸墨莹润,刀法规整。以其校勘精审、版刻精良以及极高的收藏鉴赏价值,为文徵明、顾从德、季振宜、徐乾学等收藏大家追逐,书上钤有明清以来著名官、私藏家的藏印:天禄琳琅、天禄继鉴、乾隆御览之宝、江左、玉兰堂、辛夷馆、顾从德、焦氏家藏、项氏子昌、季振宜藏书、徐健庵、梅溪精舍、济宁潘氏华鉴阁印、兰醴阁等可为见证。傅增湘先生《藏园群书题记》分析:“缘公库开版,例宜进御,故写官削氏必选精良,校勘监修又皆时彦。且时属南渡之初,旧工犹在。用是详审齐整,迥然不同。”

宋版书:一页宋版,一两黄金

世界上最昂贵的书籍,并非金箔、银箔甚至镶嵌珠宝的印刷品,而是中国久负盛名的“宋版书”,这种珍奇的版本几乎可以用“价值连城”来形容。

宋版书之所以被誉为中国古籍中的瑰宝,首先是其存世稀少。宋刻距今已经有1000多年,时代久远,历经兵燹战乱、水火天灾等各种因素,使北宋印本书籍能留存到今天的,除极少数的佛经外,如凤毛麟角。

其次,宋刻本除了文物性外,还有历史资料性,比如,宋代人刻唐代文集,由于两个朝代距离近,会更接近唐的原貌,如果到了明代,明人集唐人的集就难比宋刻的完整。

第三,最重要的是宋刻的艺术性,宋代刻书非常讲究,会请书法非常好的人来写书,然后再将其刻成雕本印刷,用的都是非常好的墨和纸张,宋代书刻印精美,装潢考究,使宋版书达到了中国古代雕版印刷的顶峰。正是因此,世人多以宋版书为贵,或为治学,或为显富;或珍视有加,或顶礼膜拜。一部宋刻书的艺术价值往往都非常高。早在明清时期,宋版书就是藏书家竞相搜求的珍品了。

崇祯年间,著名的刻书家、藏书家毛晋,为搜求宋版书,在他的藏书楼汲古阁门前悬挂征求启事谓:“有以宋椠本至者,门内主人计叶酬钱,每叶出二百……有以时下善本至者,别家出一千,主入出千二百。”

由此,坊间便有了“一页宋版,一两黄金”的说法,但在史料记载中,有些宋版书远比这昂贵得多。清代嘉庆年间的学者、藏书家黄丕烈为宋版书而瘋魔痴狂,以收罗百本宋版书为梦想,藏书阁名字都叫“百宋一廛”,自号“百宋一廛翁”,一生收藏宋版书二百多部。可见当时宋版书流传不多,藏书家已不是单纯地把它作为传播知识、交流文化的读物,而是作为珍贵的艺术品和罕见的历史文物来收藏了。

2003年7月13日,北京中国书店古籍春拍场上,一页南宋渟佑四年(1244)蒙古刻本《玄都宝藏?云芨七笺》,面积约为26cm×76cm,还没有一块毛巾大,竟以49500元成交,按当时的黄金价格,这一页的价格抵16两黄金。

无独有偶,2012年6月4日,北京匡时春季艺术品拍卖会上,由存世孤本南宋《锦绣万花谷》全八十卷领衔的179种“过云楼”旧藏再以1.88亿元落槌,加上佣金共2.162亿元,再次刷新古籍拍卖的世界纪录。

因为宋版书的精美和珍稀,很多收藏单位视其为镇馆之宝,秘不示人,所以,触摸宋版书是很多古籍研究专家终其一生的愿望,但事实上,能够看一眼它的实物、甚至看一眼它的影像都很难,有些一生从事古籍版本研究的专家也难得一见,研究古籍善本的专家尚且如此,更何况普通读者和古籍收藏爱好者。

值得庆幸的是,在司马光诞辰一千周年之际,北京三希堂藏书和国家图书馆出版社联袂,隆重推出了中国国家图书馆藏宋版《资治通鉴》(原大仿真影印本),彰显宋版文化,再现千年传奇,通过完美的仿真复制技术再现书中“黄金叶”的原貌,满足广大古籍收藏爱好者的渴求。

仿真复制:彰显宋版文化,再现千年传奇

古籍仿真复制技术历史悠久,我国用临摹的方法复制优秀书画作品的历史可以追溯到1600年前。流传至今的国宝书画,有一些并不是原作,而是古人的临摹复制品。今天我们所见的《兰亭序》就是流传至今的仿真复制品的最著名的代表之一了。王羲之的《兰亭序》,自古就被喻为“天下第一行书”,据传其真本随唐太宗李世民葬于昭陵,今天我们所见的其实是流传至今的仿真复制的摹本,这些复制品几乎与原件一样惟妙惟肖,尤以冯承素双钩高仿真复制精模本最能体现王羲之书法艺术的原貌精髓,其价值与原件不相上下。随着时间的流逝,许多原件消失了,而复制品却被流传下来,同样真实地反应了原作的风貌,有的还保存在世界各大博物馆,被视为镇馆之宝。随着社会的发展,新的技术不断出现,从木刻水印,到珂罗版印刷,再到当前较常采用的基于数字技术的仿真复制,技术不断推陈出新,在珍贵文化遗产的传承方面发挥了重要作用。

时至今日,仿真复制更是出版社、图书馆采用现代化手段,将珍贵善本、存世孤本或有珍贵史料价值的古籍作为底本进行还原大小、形状、外貌、原文的高精度印刷,从而让孤本不孤,藏用兼顾,进而更好地保存、传播与利用善本古籍的最好方法。在之前也有将古籍进行影印出版以供读者阅读,但那种复制方式是将古籍当作平面的文物看待,使得不少题跋、批注信息在影印过程中丢失,原本中的版框大小、纸张质地、墨色浓淡、装帧形式等等也无法在影印本中体现,只有采取仿真复制才能最大限度地保存并反映善本古籍中的一切信息。比如《中华再造善本》这套大型的新版丛书,影印的原则即是采用仿真原大影印,原有的题跋、批校、印鉴悉仍其旧,装帧方式也仿古书原貌。用仿真复制技术不仅有利于保护古籍原本,又不影响对古籍版本鉴定,真正实现了“继绝存真,传本扬学”的目的。既保留了善本的文献价值,同时又保留了版本价值,使读者在研究文献内容的同时又能欣赏到古籍的独特版本。

现代复制技术让许多珍贵古籍能更多地为学者所利用,这对学术的研究与发展也起到了一定的促进作用。特别是那些珍贵的宋元本、名家抄校稿本及明清印本中重要的孤本,不仅具有文字资料价值,而其中的内容对中国的书史、出版史、印刷史以及版本鉴定等方面都具有重要的研究与借鉴价值。用现代复制手段对它们进行复制后,就能使文献内容化身千百为学界所利用,为大众所共享。

本次三希堂藏书和国家图书馆出版社联袂,以中国国家图书馆所蔵宋版《资治通鑒》原书为底本,经过反复测试不同宣纸和不同油墨的印刷效果,最终确定采用安徽泾县手工宣纸和特制进口油墨,进行四色仿真复制,字迹、色彩等效果几与原书一致,不失原貌,加上古籍专业人员的精心审校,确保了全书的权威性和准确性。为了体现珍藏的价值和权威性,每套中国国家图书馆藏宋版《资治通鉴》(原大仿真影印本)都加盖了三希堂藏书印,并逐套配装特制编号收藏证书,限量1000套,以满足古籍爱好者和海内外公私收藏机构的收藏。

为了便于收藏保存,也为了体现珍蔵的高规格,全书配特制红木书框,香樟木层板,防虫防腐,益于全书保存。随书附赠中国国家图书馆藏《司马光资治通鉴残稿》(卷轴装)。《司马光资治通鉴残稿》原稿原大仿真复制,本就极为珍贵,作为中国国家图书馆藏宋版《资治通鉴》无与伦比的附赠之品,珠联璧合,更显全书的收藏价值。