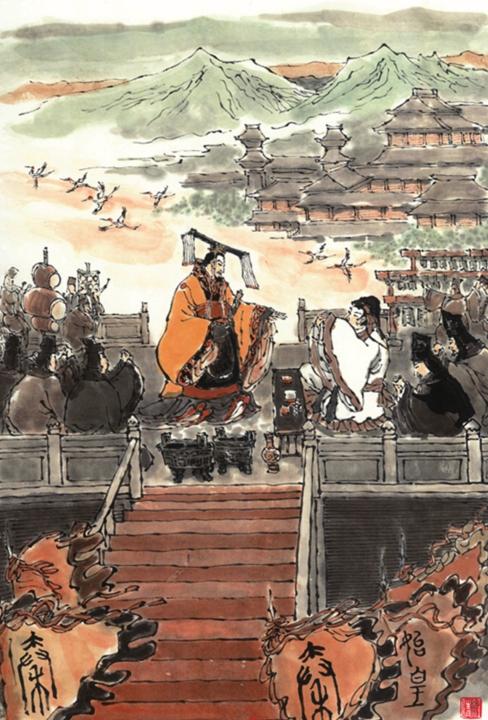

《大秦帝国》故事的九大处理方式

始安公士或

很多人说《大秦帝国》值得借鉴,但又往往觉得该书的思想精神都是建立在虚构基础上的无本之木。这样一来,就无从弄清书中哪些内容是值得人们借鉴,哪些内容是仅供读者消遣。因此,甄别小说故事的虚与实,是了解《大秦帝国》真面目必不可少的一步。

相对而言,历史小说创作比起做学术研究要自由得多。

首先,作者不需要穷根究底的考据历史细节、眼花缭乱的史料记载,甚至不可考的民间传说,都可以成为历史小说的创作素材。

其次,历史小说只要能自圆其说就可以发挥想象力将断裂的史料用文学虚构连接起来,而学术研究不可以。

最后,历史小说的灵魂传达文明思想与历史精神,历史故事永远只是作品灵魂的外在表现形式而非内在本质。

与此同时,文学创作的自由度也让历史小说担起了“歪曲历史”的骂名。《大秦帝国》自诞生以来,就自然而然的成为了其中一个靶子。就连不少喜爱《大秦帝国》的读者,也仅仅将其视为艺术娱乐产品。可以说,无论支持者还是反对者,通常都认为书中的一切都是孙皓晖先生的艺术加工,与历史真相相去甚远……

事实上,这个评判既不能说错,也不完全对。《大秦帝国》虽是历史小说而非正史学术读物,但在诸多基本历史问题上,作者的创作都是以各种史料与诸子典籍为基础的。原著中的文学虚构固然多,但不能因此抹杀其在精神层次与大方向上的相对真实性。作者对虚构与史实的处理大体有九种情况,接下来,我将一一举例说明:

处理方式一:完全虚构。

这类虚构内容在原著小说里不少。例如第一部《大秦帝国·黑色裂变》秦孝公独闯墨家的情节,就是一个典型案例。这段戏曾被讀者批评为武侠风过浓。就实而论,历史上不是不能找到类似的案例。

比如,唐朝名将郭子仪单骑退回纥,是真实发生过的历史事件。但郭子仪不是君主,而是一方将帅。秦孝公的孤胆英雄行为,是孙先生为增加故事可读性所杜撰的。

不过,这个虚构也不完全是随手创作的。

秦孝公与墨家的渊源史无明载。但秦国与墨家的渊源至晚可以追溯到秦惠王时期。墨家分裂后,有一支在秦国扎根,世称秦墨。《吕氏春秋·去私》里提到秦惠王与秦墨钜子腹朜的一段对话。腹朜之子杀人犯法,秦惠王体恤腹朜只有这一个独苗,想特赦其罪。但腹朜坚持墨家“杀人者死,伤人者刑”的法律正义。这个故事说明了秦墨与秦国庙堂的密切关系。小说虚构秦孝公与墨家之间的来往,正是以这段史料为基础的想象。

处理方式二:在史料中找得到只言片语的影子,以此为基础进行虚构。

较典型的例子,是稷下学宫的人性论战与墨家分裂事件。

稷下学宫的人性论战出现在《大秦帝国·黑色裂变》。原版是孟子与荀子的争鸣,后来孙先生将论战双方改成孟子与尸佼子,保留了对话内容。但孟子与荀子(尸佼子)的直接碰撞,同样史无明载。

关于性善论与性恶论的思想争鸣,并非在历史上没出现过。只不过,我们能找到的是荀夫子在《荀子·性恶》中对孟子性善论的抨击。换言之,两人有没有打嘴仗是存疑的,但两个学派的学术较量是真实存在的。

孙先生虚构了两人在学风最浓厚的稷下学宫进行面对面地论战,借此展现百家士人争鸣求知的大师风采。稷下百家争鸣的内容,不可能像古代帝王起居录那样细到极点。很多学派争论,我们只能透过诸子典籍来了解。若要细究小说这些情节真实性的话,我只能说,稷下学宫的情节算是“大事不虚,小事不拘”。

墨家分裂事件发生在小说第三部《大秦帝国·金戈铁马》。

其背景是老墨子死后,墨家弟子们对学派的发展方向存在分歧。邓陵子主张扶助六国抗秦,相里勤主张支持秦国统一,禽滑釐则主张静观其变。三人都得到了部分墨家弟子支持。谁也说服不了谁,于是墨家走向了分裂。

墨家分裂被《韩非子》等诸子典籍所记录。真实的历史过程,我们已经无法得知了。任何人写这段故事,都只能基于墨家内部意见分歧,来还原这些场景。

处理方式三:用史料和民间传说里的细节,增强小说的可读性。

《大秦帝国·黑色裂变》中的法酒与髓饼,并非孙先生凭空虚构的食品。这两种物事都出自古籍《齐民要术》(贾思勰所著的农学著作)。法酒出自《齐民要术》第七卷的“法酒第六十七”。髓饼出自《齐民要术》第九卷的“饼法第八十二”。

通过对比可知,小说基本上照搬了这些古书记载的内容。可以认定这些内容不是虚构。但是,如果穷根究底的话,还有一个问题——这些食物最早出现在什么时代?《齐民要术》只记载了做法,没有考据物事起源。某些物事诞生年代明确,如果小说引用不当,会造成“穿越”问题(如明朝才传进中国的红薯、玉米,不可能出现在先秦)。

法酒与髓饼的起源时间模糊,尤其是后者不太可能出现在战国时代。不过,对于增加小说趣味性而言,这个处理还是能提升阅读体验的。

处理方式四:部分依据史料,并根据创作需要,做了艺术集中或要素置换。

《大秦帝国》里提到的重大事件与重要人物,在很多细节上并不符合历史记载。说实话,在没读史书前,我一直以为小说中的事情经过是真实情况。而类似的案例在《大秦帝国》中可谓比比皆是,尤其是前四部的“艺术集中”与“要素置换”几乎无处不在。

例如在小说第三部《大秦帝国·金戈铁马》中,秦赵渑池会发生在阏与之战以后,但按《史记·赵世家》《史记·廉颇蔺相如列传》记载,这个顺序恰恰相反。秦赵渑池会发生在前,阏与之战发生在后。

尽管如此,孙先生对历史素材的加工绝非胡乱篡改,而是综合考虑的结果。再回到我举的例子,如果完全按《史记》中的记载顺序写,恐怕会平淡得多。

比如,阏与之战放在渑池会之前,从单个事件来看并无必要,但结合上下文的背景,就会发现其特殊作用。此前,小说中的秦国在军事扩张上一直保持强势,而阏与之战不但标志着秦军神话的结束,也象征胡服骑射的赵国雄强崛起。当战争手段(阏与之战)失败后,以谈判方式(渑池会盟)解决问题,是强国斗争的典型做法。

孙先生调整事件顺序的用意,正是为了更好地刻画秦赵两强并立格局下的全面较量,强化剧情张力。

真实的历史丰富多彩,但也分散凌乱。为了增加小说的可读性,更好地揭示历史风貌与时代精神,对史料进行艺术调整是不可避免的。只不过,不同作品调整的幅度大小与水平高低不同而已。

处理方式五:对于不同的史料记载,采用史料A的说法,放弃史料B的说法。

《大秦帝国》中争议很大的剧情,是商鞅之死的经过。《大秦帝国》里的商鞅依然是被车裂的,没有出现诈死逃生之类的恶搞,但跟司马迁记载的过程并不吻合。很多读者据此认为孙先生是在歪曲历史美化商鞅。其实,这是个误解。仔细阅读原著剧情的话,不难发现商鞅死前的活动轨迹与《战国策·秦策一·卫鞅亡魏入秦》的说法如出一辙。也就是说,孙先生采用了《战国策》的说法,舍弃了《史记》的说法。

两则史料的结局相同,但过程却差异很大。按《史记》说法,商鞅被诬告谋反后,先是逃亡,逃亡不成后为自保举兵反秦,最终被秦惠王镇压。但是按《战国策》说法,商鞅不但没有谋反,还曾经告归主动退隐,可是秦惠王还是为私怨杀了这位功臣。哪一种说法才是历史真相?这需要考证。

孙先生在《中国原生文明启示录》里对《史记》说法提出了十四个质疑,通过事情的可操作性对商鞅谋反说进行辨伪。此外,《战国策》说法还能找到两个史料支持。

与商鞅同为法家名士的韩非子,在《难言第三》中将商鞅与吳起、董安于、司马子期、西门豹等十数人,并称为“世之仁贤忠良有道术之士”。秦相范睢评价商鞅道:“夫公孙鞅事孝公,极身毋二,尽公不还私,信赏罚以致治,竭智能,示请素,蒙怨咎。”

如果商鞅真是谋反被杀的话,那么范睢身为秦国丞相还发表敏感言论,显然是严重触犯秦王室的政治忌讳。秦昭王没有杀范睢,足以说明商鞅谋反是桩连秦当局都承认的冤案。综合战国时人对商鞅的风评,《战国策》里商鞅之死的经过更可信些。孙先生只不过在争议史料中,选择了自己认为最可信的说法。这跟某些人所谓的歪曲历史扯不上任何关系。

处理方式六:对史书记载提出疑问,用自己的历史逻辑作出解释。

尸佼的身份在史料中有不同说法。汉代刘向称:“今按《尸子》书,晋人也,名佼,秦相卫鞅客也。卫鞅商君谋事画计,立法理民,未尝不与佼规之也。商君被刑,佼恐并诛,乃亡逃入蜀。自为造此二十篇书,又六万余言。卒,因葬蜀。”

但《汉书·艺文志》则说:“《尸子》二十篇。名佼,鲁人,秦相商君师之,鞅死,佼逃入蜀。”

两则资料相同的是:尸佼与商鞅有很深的渊源,在商鞅死后从秦国逃亡到了蜀地。但对于尸子的籍贯以及与商鞅的关系存在争议。

孙先生在对比《尸子》与《商君书》后认为:两者的治国主张完全不是一路,商鞅不可能师从尸佼,也不可能对尸佼言听计从。因此,他在小说第五部《大秦帝国·铁血文明》中,借尸佼后人之口提出了自己的推断——尸佼既不是商鞅的老师,也不是商鞅的门客。他开始是佩服商鞅的治国主张,后来在商鞅死后逃亡蜀地。经此一事,尸佼深感商鞅之学能治国不能保身,故而以王道之学补正商鞅的法家学说。因此,尸佼与商鞅学问根基不同,却又渊源颇深。

这种带有浓厚思辨色彩的处理手法,不能算是文学虚构,但也不能简单视为真实历史。

因为,很多历史细节众说纷纭,远没有到盖棺定论的程度。提出大胆的假设与推论,是历史研究常见的情况。上述关于尸佼与商鞅关系的推断,就是孙先生研究战国史的成果。他完全可以弄出一篇学术论文,只不过他用了小说这个表现形式。

处理方式七:将历史学家的研究成果融入小说故事。

写历史小说除了需要查阅相关史书典籍外,借鉴专业历史学家的学术成果也是很必要的。《大秦帝国》在这点上也不例外。历史学家们穷尽一生研究各种史料,试图尽可能细致还原历史真相。但研究方法与资料来源的不同,导致历史学界对诸多历史问题存在争议,无法给出一个最终结论。

如商鞅变法后秦国的奴隶制问题,就众说纷纭。《睡虎地秦简》屡屡提到“隶臣妾”这个名词。对“隶臣妾”的定性,史学界有几种意见:高敏、董展岳、苏诚鉴以及宫长为、宋敏等认为“隶臣妾”是官奴;林剑鸣、钱大群等认为“隶臣妾”不是官府奴隶,而仅仅是一种刑徒;高恒则认为隶臣妾”虽为刑徒,但实质身份仍为奴隶;栗劲、王占通等认为“隶臣妾”为带有奴隶属性之刑徒;刘海年、李力等认为“隶臣妾”既是官奴隶的名称,也是刑徒。

其中,已故的前秦汉史学会会长林剑鸣先生曾相继发表过《“隶臣妾”辨》《“隶臣妾”并非奴隶》《三辨“隶臣妾”——兼谈历史研究中的方法论问题》等一组论文。

孙先生采纳了林剑鸣先生的观点,即隶臣妾是带有罪犯性质的刑徒,而不是传统意义上的奴隶。故而他在《大秦帝国》里常提到“秦法无隶身”。从纷纭众说中选择一种观点,是再正常不过的事了。只要学术争鸣没有最终盖棺定论,就不能咬定某种观点一定是谬误,而另一种观点就一定是真理。

此外,考古发现经常改变人们的认识,我们不妨以开放心态来看待各种意见。

处理方式八:运用多学科知识还原重大历史事件的具体细节。

《大秦帝国》里的战争戏除了少部分有艺术调整外,大多数都是根据《史记》的文字所展开的。比较有代表性的是小说第三部《大秦帝国·金戈铁马》田单抗燕复齐之战。这段剧情是对《史记·田单列传》的情景再现。

史书的粗线条记载,往往让人们把战争的胜负归结为将军个人的智谋和勇敢。事实上,打仗不仅仅是帐中运筹、战场冲杀那么简单。一场战争牵扯到政治、经济、人心等等方面,如果不能妥善解决,将会导致兵败的恶果。

大量齐国难民涌入即墨城,一方面增加了即墨保卫战的人力资源,但另一方面也造成了即墨城巨大的后勤压力。粮草、饮水、柴薪、房屋、医药如何解决?该不该放难民入城?如果平衡城内军民与难民的利益?大量阵亡者尸体如何处理?

同类作品往往回避这些细节。而孙先生结合《墨家·备守城》诸篇里的军事策略还原了田单的应对方针。原著刻画很细致,具体内容在这里就不详述了。

处理方式九:完全按照史料写,基本没有改动。

《资治通鉴·周纪》有个小故事:齐威王、魏惠王会田于郊。惠王曰:“齐亦有宝乎?”威王曰:“无有。”惠王曰:“寡人国虽小,尚有径寸之珠,照车前后各十二乘者十枚。岂以齐大国而无宝乎?”威王曰:“寡人之所以为宝者与王异。吾臣有檀子者,使守南城,则楚人不敢为寇,泗上十二诸侯皆来朝;吾臣有盼子者,使守高唐,则赵人不敢东渔于河;吾吏有黔夫者,使守徐州,则燕人祭北门,赵人祭西门,徙而从者七千余家;吾臣有钟首者,使备盗贼,则道不拾遗。此四臣者,将照千里,岂特十二乘哉!”惠王有惭色。

这个故事被孙先生写进了《大秦帝国·黑色裂变》。他把故事背景设定在彭泽会盟后的田猎(会田于郊)。人物对话基本上是将史料原文翻译成白话文,没有像处理范睢蔡泽对话(见《秦策·蔡泽见逐于赵》)那样大幅改动。原著中诸如“完璧归赵”“秦赵渑池会”“将相和”之类著名历史典故,基本上都采用了这种处理办法。

這类典故最能体现战国人的思想精神,而且可读性很强,所以,孙先生不再用文学虚构去画蛇添足。

总而言之,《大秦帝国》在剧情内容上有虚有实,半虚半实。但其对时代风貌与先秦主流精神的塑造,可谓同类作品中最贴近历史。

以史学眼光来看,不同程度的艺术加工都是对历史的一种篡改。但从文学角度而言,这却是再正常不过的事。《大秦帝国》不是普及正史的学术读本,而是以反映作者思想价值观为最终目的的历史小说(其实所有的文学作品都脱离不了这个规律)。因此,如何从浩如烟海的史料中整理出一个故事框架,最大限度地反映作者思想精神,才是创作历史小说的基本原则。

既然都知道《大秦帝国》是历史小说,那么无论真实也好虚构也好,都应该以历史小说的标准去衡量,而不该以正史读本的尺度去苛责。

内容简介:

在礼崩乐坏,群雄逐鹿的战国末年,面临亡国之祸的秦国于列强环伺之下,崛起于铁血竞争的群雄之林。从秦孝公开始的六代领袖,坚定不移地彻底变革,终于在公元前221年由秦始皇统一中国并创建了统一的文明。其中奋发自励、强势生存的精神,彰显了来自中国原生文明时代的英雄风骨与本色灵魂。

全书共分为6部:《大秦帝国·黑色裂变》《大秦帝国·国命纵横》《大秦帝国·金戈铁马》《大秦帝国·阳谋春秋》《大秦帝国·铁血文明》《大秦帝国·帝国烽烟》。2019年全新修订版由作者孙皓晖先生全面修订并作序6篇。

作者简介:

孙皓晖,共和国同龄人,生于陕西三原,曾任西北大学法律系教授,现任西北大学特聘教授、西北大学中国文明史研究院院长。

历时十六年,创作了长篇小说《大秦帝国》,荣获中宣部“五个一工程”奖。

另著有《中国原生文明启示录》(上中下)《强势生存:中国原生文明的核心力量》《大争之世:战国》。