长航时高超声速飞行器的综合热效应问题

桂业伟,刘 磊,魏 东

(中国空气动力研究与发展中心 空气动力学国家重点实验室,绵阳 621000)

0 引 言

当前飞行器研究中,高超声速飞行器研究因其技术的综合性和前沿性,一直是十分受关注的领域。其中,临近空间类飞行器由于其飞行环境和飞行特点,使之具有独特的应用价值,成为当前飞行器研究的一大热点。此类飞行器需要有较好的升阻性能以维持在临近空间的长时间飞行,其布局形式较常规再入高超声速飞行器更为复杂[1-2]。同时,为保证飞行器稳定的气动性能以及较好的载荷特性,通常需要采用非烧蚀的轻质材料和薄壁结构来实现飞行器的热防护[3-5],而无法通过大冗余设计方法保证结构安全。同时,更高性能的新型材料受研制成本和生产周期的制约也很难快速投入应用,这给飞行器的热防护带来很大挑战。为了尽可能地以较低的代价充分发挥出材料和结构的防热作用,迫切需要对飞行器在飞行中所经受的热环境和结构的响应情况有比较细致的认识和把握。为此,有关飞行器气动热环境与结构响应的耦合分析评估正得到越来越多的关注与重视,通过耦合分析得到更为准确的气动加热特性及其产生的结构响应,减少不同区域不同物理场之间由于解耦分析而带来的冗余并缩短迭代分析周期。

自20世纪90年代的天地往返飞行器研究开始,耦合分析工作有了比较系统的研究[6-7]。受计算条件制约,当时的耦合分析大部分是一定前提下的松耦合分析计算以及与解耦实验的对比。进入21 世纪以来,特别是临近空间飞行器研究的展开,气动力/热与结构响应耦合分析计算,包括各种耦合方式的实际性工作有了诸多的进展[8-12]。作者团队针对飞行器的耦合问题,在开展了大量关于不同物理量耦合的相互影响特征、耦合的数值计算方法、飞行器气动/结构/轨道耦合分析等工作[13-18]的基础上,提出了飞行器在耦合作用下的综合热效应问题[19]。当飞行器受到气动加热后,结构产生的热响应会导致结构内部应力发生变化,进而产生结构变形。在持续加热下,当结构累积变形所导致的影响不能忽略不计时,将会带来一系列综合影响即综合热效应。如:飞行器的扁平部分(如扁平前体、控制翼舵等)在受到较长时间的不对称加热时,就会产生静态变形。在一定情况下,这种变形会导致系统性的气动力偏差(不同于测量、计算中的随机偏差),从而影响飞行器飞行姿态轨道、升阻特性,给飞控系统带来额外的系统性负担。对于飞行器防热而言,累积变形可能对大面积区热量和温度的直接影响不大,但飞行姿态和轨道参数的变化,对局部区域如驻点附近的加热特征产生影响。通常的飞行器多场耦合问题研究分析偏重于从空间的维度进行,文献[19]还进一步分析了各物理量的时间和空间耦合特征,提出了在时间维度上的耦合特性,可以分为时间上的慢尺度耦合和快尺度耦合两类现象。前述的结构累积加热变形就是时间慢尺度耦合,体现在瞬时的变化率并不显著,但较长时间积累后的系统性影响有时则不能忽略,而且其影响也会带有全局性的。此外,一些局部区域产生的强非定常耦合则是时间上的快尺度耦合,如:局部的动热气弹问题,气动加热使局部结构温度变化而使得结构振动模态变化,进而使得相应局部区域的气动力/气动热特性产生强非线性耦合变化。

当前高超声速飞行器前沿探索研究正向着“更快、更远”发展,小时级及以上的长航时飞行条件下的热防护也就成为必须面对和关注的问题。相应的飞行器在升阻特性上要求会更高,相关的气动布局外形将更为复杂且难以设计。长时间大加热量的作用,对飞行器材料结构热防护也提出了更高的要求,受新型高性能材料研发成本和制造周期的制约,飞行器结构优化工作也受到更多的关注。相应地,有关耦合现象研究和方法也会面临着飞行器在长航时高速飞行条件下而带来的新问题。本文针对这些问题,分析了高超声速长航时飞行时的热防护问题,指出了需要进一步深入关注和研究的方向,为全面深化长航时高超声速飞行器的全系统耦合研究提供参考。

1 关于长时间气动加热问题

飞行器在高超声速条件下长时间工作所导致的强烈的气动加热,是一切热现象的源头,飞行器的热安全技术也是要首先从气动热问题出发。因此,在飞行器热防护设计和研究中,气动热的准确预测是一个十分重要的方面[20],本文作者团队也做了很多研究工作[21-23]。对于长航时飞行条件下,以下气动加热方面的问题值得关注。

1.1 加热量与温度问题

虽然飞行器受到的气动加热是热防护问题的根源,但热防护的关键目标之一是控制飞行器的结构温度在安全的范围内。气动加热本质上是一个强迫对流换热问题,与通常的传热学意义上的强迫对流不同的是,远场的低静温高速气体绕流飞行器时,经过激波的压缩滞止为高温气体对飞行器表面进行加热。由于临近空间类飞行器布局外形复杂,因此物面附近的流场、温度场十分复杂。而且在飞行过程中,受到加热后表面温度会迅速升高,难以用一般的传热学方法预测确定强迫对流加热量。

当飞行器在经过一段时间飞行后,实际的气动加热量由于对流传热的物理特性,会随着表面温度的升高而降低(热壁热流)。实际应用中在巡航飞行条件下,由于结构表面温度受到来流总温和表面热辐射散热对应的辐射平衡温度(即对流加热量等于辐射散热量的温度点)的约束,结构表面温度随着加热时间在经过一段时间后,逐渐趋向于“定常”(实际上是随时间变化较小),这时工程研究中通常更加关注在此条件下材料是否失效和结构是否安全。而针对长航时飞行而言,即使达到接近上述的“结构热平衡”情况,表面温度随时间变化不大,但结构内部仍然存在温度差异和不均匀性,也就是表面和结构内部仍然存在着热量的传递。这种往结构内部的传热虽然可能数值上相对较小,但经过小时以上的长时间积累,仍然有可能达到比较显著的总热量,不容忽视。而且,这种往内部的热量传递,虽然在驻点附近等大加热量区域或一些特殊区域通常还会考虑更多的防热措施(如各种主动冷却或热疏导等),但其他的大面积区包括低加热区也存在着热量的传入。这些热量的长时间累积传入,仍然可能会导致内部温升过高,对系统带来额外的负担,甚至影响到飞行器的舱内热管理效能。因此,准确获得长时间加热条件下结构所受到的实际加热总量和加热过程情况是有意义和必要的。虽然目前的数值模拟计算已经发展到可以通过气动热与结构热响应耦合计算模拟不同状态的热壁热流,但在飞行器研究中十分重要的一环——实验测量上,依然受到一些制约:通常是针对某个状态的测量,如脉冲测量得到的是瞬态冷壁热流;而一些实时瞬态热流测量,由于热流传感器的原理和工艺,对飞行器表面实时瞬态热壁热流感知还存在一些需要改进之处,特别是对于以非烧蚀防热为主的临近空间飞行器长时间飞行来说[24-25]。

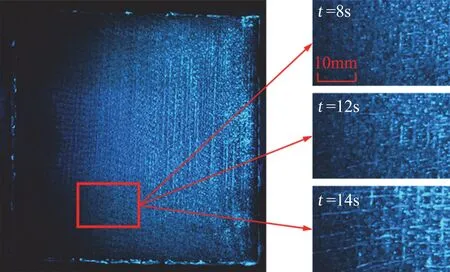

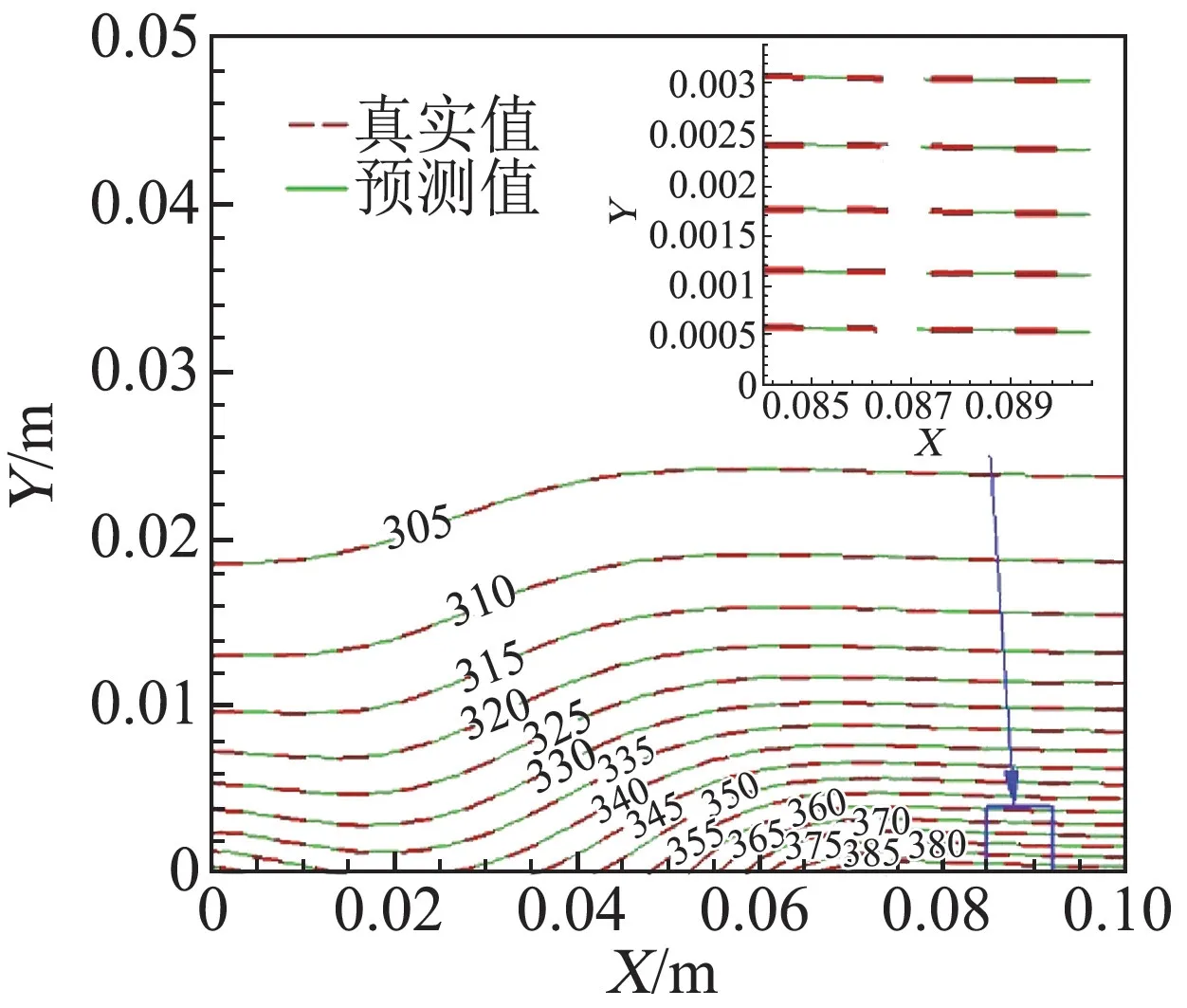

从物理本质看,气动加热是一种能量的传递过程,难以被直接测量感知。目前的热量测量都是从加热的物理响应(如温度变化)来测算加热量,因此要弄清长航时飞行带来的加热量累计特征,对表面和结构温度的把握就变得十分重要,而且弄清结构的温度变化特征对于结构的优化设计、飞行器的热量管理设计等都有着重要意义。对表面和结构温度而言,目前的耦合计算一般都能给出沿飞行轨道的表面和结构温度变化历程,而飞行实验的数据十分有限;风洞实验方面,目前尚未看到长时间力/热耦合条件下的测试报道,一些简化条件下的测量,表面温度由于高温、强干扰而测量困难,结构内部则由于传感器的导入会对结构完整性带来影响而难以测试。因此从研究的重点来看,长航时表面温度等测量,需要通过从繁杂的干扰条件下提取到温度等物理特征(图1中以不同亮度定性表示表面温度情况)[26];结构内部的温度测量,致力于采取无损的内部温度测量(如超声测量,图2)[27]研究是很有必要的。

图1 不同时刻试件表面高温性能演化表面温度测量结果Fig.1 Results of surface temperature measurement

图2 某时刻结构内部温度空间分布测量Fig.2 Results of spatial temperature distribution measurement

1.2 关于大面积区气动加热的辐射模拟实验

如上节所述,在长航时飞行条件下热量累积的影响不容忽视,因此在热防护研究中需要弄清长时间气动加热作用下结构的温度等参数的变化规律和机理,而在风洞中进行模拟气动加热(热壁热流)过程的结构响应测量难度大、代价高。因此在实验室研究,找到一种能替代气动加热的方式对结构进行加热,从而研究其热响应规律就十分必要。目前,采用红外辐射(如辐射灯阵)加热的方式进行结构防热性能考核是一种较为常见的方式[28-29]。这种方式,虽然红外辐射源(如石英灯)的辐射能量可以得到比较精细的控制,但被加热体上的热流分布特征则不容易控制,因此这类方法主要用于结构的某些性能考核,对于相关机理规律的实验研究还有许多难点。

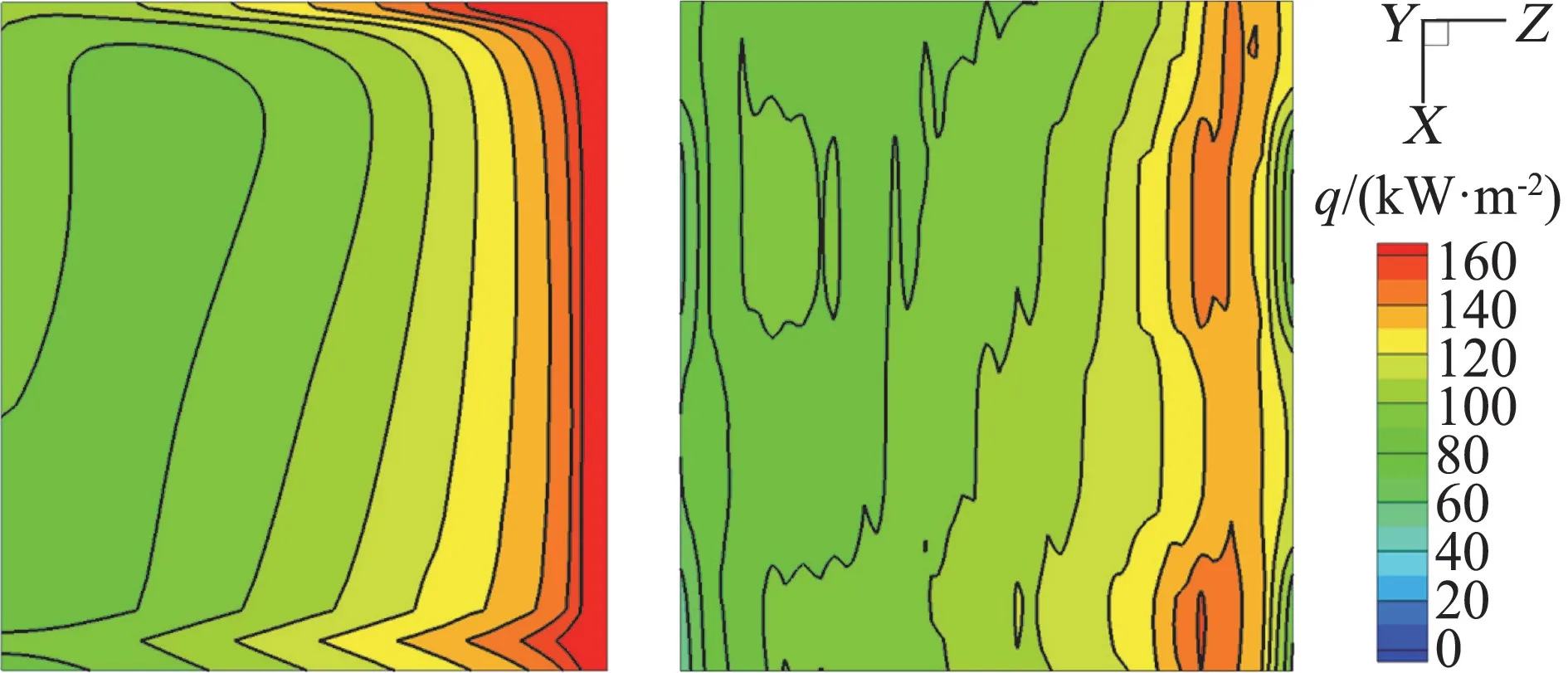

本文研究团队在对表面热辐射、气动热/结构响应耦合、传热反问题进行研究的基础上,初步开展了辐射加热模拟气动热效应的实验研究[30-31]。其核心思路在于通过确定每个辐射源单元到达被加热体表面上的热量特性,通过反问题计算分析,来控制每个辐射源的辐射强度,实现被加热面上预定的加热量分布(图3)。目前的工作初步按以下三个层面进行:

图3 气动加热(左)和石英灯阵加热(右)对比云图Fig.3 Comparison nephogram of aerodynamic heating and quartz lamp array heating

a.被加热表面的辐射到达热流可控。即诸辐射源的辐射能达到被加热面后,叠加得到总的到达热流为预定的分布,这是最初步的工作。

b.表面净辐射热流可控。即到达热流扣除表面反射后,表面的净辐射热流为预定的分布。这与瞬态的表面温度特性有关,需要耦合表面温度进行反问题来确定辐射热源的强度。

c.模拟气动加热。飞行器沿轨道飞行,结构在气动加热作用下温度升高,而气动加热则会由于表面温度的升高而减少,这是一个随着时间变化的对流加热——温升耦合过程。其能量平衡关系是:

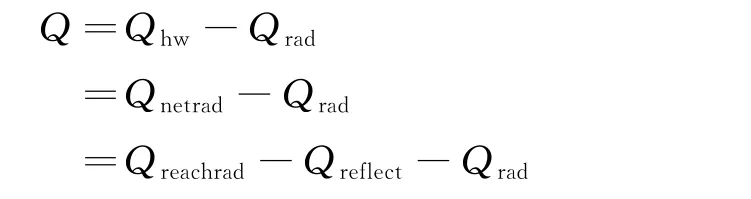

其中,Q 为结构受到的加热,Qhw为真实壁温下的气动加热量,Qrad为表面向外辐射热,Qnetrad为红外净辐射热流,Qreachrad为红外辐射到达热流,Qreflect为表面反射热流。

因此,在进行辐射模拟气动加热过程中,要模拟体现出结构在给定条件的气动加热作用下的温度变化历程,就要通过辐射源/净加热量/结构温度变化的耦合反问题计算,实现对辐射热源强度的随时间变化的调控,使辐射净加热量的变化历程与飞行器沿轨道的气动热(热壁热流)变化一致,实现对气动热/结构响应耦合现象的实验研究。

2 关于长时间加热下综合热效应

长航时飞行条件下,结构可能的受热变形带来的耦合现象会更加明显,而且结构受到的加热量累积甚至可能影响到结构内部包括舱内的传热特性,因此在长航时飞行器研究中应该关注到这一特征。

2.1 长时间加热导致的耦合现象

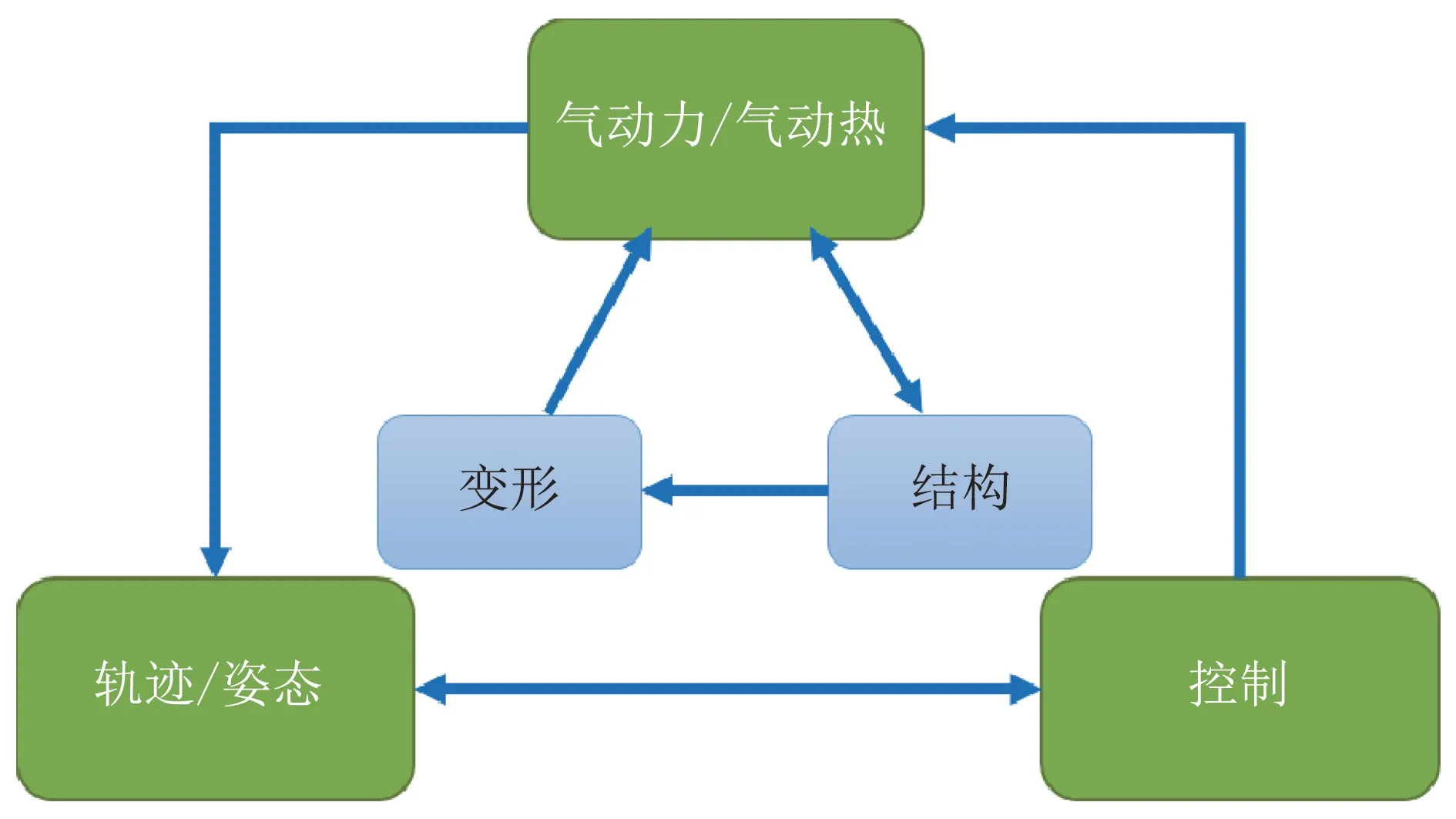

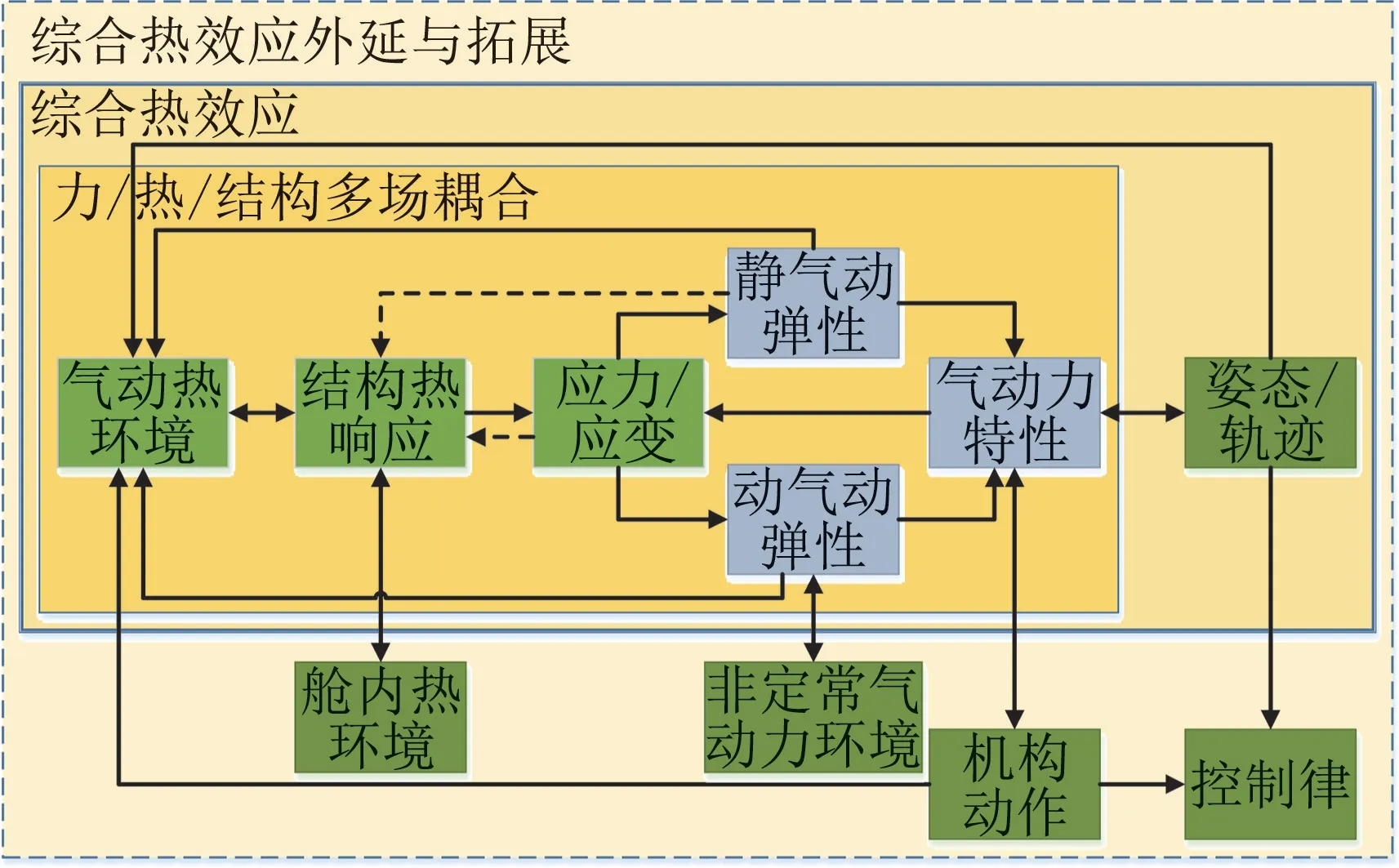

文献[19]给出了飞行器力/热耦合综合热效应现象的物理关系图(图4),和对应各物理因素的影响链路图(图5)。值得注意的是,图4是按物理现象划分的,气动力与气动热是同一物理现象(体现了高超声速外流场与表面相互作用);而图5是按物理因素的影响链路表述的,因此同一物理现象下的气动力、气动热,按影响链路是属于不同的物理因素。这一不同层面的区分对于耦合问题的数值计算模拟研究是有意义的:早期的耦合计算由于受到计算方法和计算机能力的限制,对气动力、气动热是按物理因素分别进行分析和计算的[32];而数值模拟技术发展到今天,耦合分析计算中气动力、气动热可以通过耦合方程数值解直接得到。因此当前进行流场、结构等耦合分析计算时,在计算流程、耦合计算策略确定时,要注意到耦合物理现象与耦合影响因素这一实质上的区别。

图4 综合热效应现象的物理关系图Fig.4 Relationship diagram of hypersonic vehicle coupling phenomenon

图5 各物理因素的影响链路图Fig.5 Physical link diagram of hypersonic vehicle coupling phenomenon

在长航时巡航飞行时,当飞行参数长时间不变时,飞行器结构温度逐渐趋向稳定,因而飞行器相关部位的热变形也趋向于不变,此时由于结构变形的其他综合影响也趋于稳定,相应地图5所示各因素相对于耦合热变形的效应也均趋向于稳定。飞行器的热变形会给气动力、气动热、飞行轨道等带来系统性的影响[18],而长时间加热下带来的变形量和相应的气动参数的变化将更加明显,相应地对飞行轨道产生影响,以及进而对飞行控制带来额外的负担。值得注意的是,在维持长时间的巡航飞行时,由于外形变化及其对气动力/热/轨道控制的耦合影响也趋向于一个定值,这就使我们可以针对这一影响,通过调整飞行器设计状态,来减少、消除这一额外的控制或动力负担,甚至主动利用这一变形特征及其综合效应来改变飞行器性能。这也是长航时飞行器研究中,需要进一步发展完善针对力/热/结构/轨道与控制耦合问题的预测方法,来分析研究基于结构变形带来的综合热效应。

以上问题主要是针对整个系统的静态问题讨论的,在一些局部区域(如某些控制舵、薄壁结构等)上,还可能存在着动态热气动弹性问题[33-34],温度的升高可能由于材料性能的变化而产生不利的动态特性变化,影响结构的动态安全。文献[35]对高超声速飞行器气动弹性的近期进展进行了全面的综述,并对下一步需要重点关注的方面进行了展望。对于长航时飞行器来说,当局部结构长时间处在一个不利的动态特性下,其安全问题将更加突出。因此无论是要规避动态热气动弹性的不利影响,还是在结构上采取措施来改善不利状态,都需要能比较细致地把握局部热结构的动态特性和规律。这涉及到三方面因素的耦合作用:结构所处的非定常气动力环境,对应的热环境与结构变化特征、结构材料的力学性能随温度的变化以及动力学特性的变化。随着计算机计算能力的飞速提升,相应的流场气动力/热(包括缝隙等复杂形状)计算、气动力/热与结构响应耦合算法的发展,进行实时耦合的计算分析成为可以研究探索的一个方面。其中,非定常计算中考虑慢时间尺度飞行器整体环境下的局部时间快尺度非定常气动力/气动热计算(包括与控制面相关的局部缝隙、凸起等复杂几何特征)、结构的热响应及其对结构材料力学性能的影响计算、以及在快时间尺度非定常气动力作用下结构的动态运动计算等都是需要攻关突破的方面。此外,一些相关的问题,也将使动热气弹的实时耦合计算更加复杂,如局部区域非定常特征下的转捩与湍流计算等。

2.2 关于长航时条件下的优化设计问题

临近空间飞行器受到持续加热所导致的综合热效应,也将对飞行器的优化设计问题产生影响。如在气动布局研究方面,从先前的关于再入飞行器气动力特性布局设计[36-37],发展到气动力/热耦合多学科优化设计[38-39]。而对于长航时飞行器,在一些情况下,长时间加热使得飞行器某些部位产生的变形变得比较明显,这一局部变形事实上也就相当于在一定程度上改变了飞行器在实际飞行中的布局状况,从而使飞行器的气动力/热性能偏离原来优化设计的状态。对此,长航时飞行器布局的多学科优化设计研究,需要结合既定的飞行轨道,考虑到飞行器在长时间加热后产生局部变形的情况。相应地在优化设计计算中,由于飞行器的局部变形是与飞行轨道和相应的气动力/热特性耦合在一起的,因此在各类参数的优化过程中,以及相应气动布局外形的确定过程中,都与时间维度相关。这就要求在具体的优化计算方法上,需要在考虑布局外形和相应的气动力/热参数随时间有变化的条件下,进一步研究和发展确定初始优化布局参数的方法。

长时间加热后引起的局部变形,不仅可能对飞行器整体的气动力/热/飞行性能产生影响,对于一些局部位置,如带动力飞行器的进气口压缩面、唇口的变形,会在一定程度上改变其进气道特性[40]。因此在有关吸气式动力的进气道优化中,也要考虑到相关变形的影响。特别是在长航时带动力飞行中,要注意随着时间相关变形逐渐累积过程的影响。

在飞行轨道和气动布局确定后,可以开展相应的结构优化分析[41],并进行结构轻量化研究。此外,目前飞行器的耦合计算已经向气动力热/结构/轨道控制耦合的层面发展[17-19],这也为飞行器的相关分系统进行联合优化打下了基础。联合优化具体可以包括以下两个层面:一是布局和结构的联合优化,同步实现飞行器的气动力/气动热综合布局优化、结构防热性能与减重优化的联合;二是探索布局、结构、轨道与控制的联合优化,尝试实现按照飞行器指标,达到航程、载荷、落点的优化。相应地在长航时巡航飞行条件下,可以类似于本节关于考虑气动参数随时间变化影响的布局优化思路,按照图4的耦合物理关系和图5的影响链路,考虑到相关部位变形量在飞行过程中的变化,在优化中计及变形对气动、结构、轨道与控制等方面性能的影响,来进行联合优化。这一优化过程十分复杂,且需要的数学工具也尚不具备。因此在第一步的探索中,可以考虑到在长时间巡航飞行中,变形量趋向于稳定的特点,尝试进行简化,按预设状态给定的变形量进行优化分析。

2.3 长航时飞行器热管理问题

近年来在飞行器研制中,飞行器的热管理问题[4,42-45]受到了越来越多的重视和关注,而对于长航时飞行器而言,热量的累积效应更加严重,使得飞行器的热管理研究更加需要注重精细化,在保证飞行器热安全的前提下尽可能减少不必要的安全冗余(降低载荷和有效空间负担),这就对热量管理问题提出了新的更高需求。

在舱内,各类仪器工作时散发的热流密度各不相同,经历长时间工作发热后,对舱内环境的影响是一个比较复杂的过程。为了比较细致地把握整个热量特征,目前在预测分析上正在向全系统的数值计算发展。计算的对象不仅是舱内的热环境,也包括发热部件本身。其中很多问题涉及到多尺度现象,需要开展相关的多尺度分析。按照舱内热管理物理问题的特点,多尺度分析也包括以下两个层面:一是几何的多尺度,舱内不同位置、不同部件组成在几何上有着不同的尺度,同时相关的部件和元器件内部也存在着不同的尺度;二是与几何的多尺度对应的是物理量的多尺度,如热流密度,不同的器件的热流密度可能有着数量级的区别,有时低热流密度的器件其面积和发热时间是大尺度,其热量与高热流密度但面积或发热时间是小尺度的情况相比较不能忽略。此外,一些微小高热流密度器件,虽然总发热量不大,但局部点的高温度特点,也需要进行深入的研究。开展多尺度分析研究,相关的算法(包括舱内流场环境、固体材料导热、相关温控材料的传热等),以及实验测量方法与实验观测研究验证,都还有很多工作有待于深入进行。

长航时飞行热量管理的另一个热源因素,是飞行器外边界的气动加热。长时间加热的累积,使得热量的“穿透”作用较明显。无论是前缘驻点附近的大热流区,还是相对热流较小的大面积区,其热量(取决于热流密度与加热面积)的长时间累积都可能会产生可观效应。此外在防热方式上,无论是被动的防隔热,还是主动的疏导、储热还是吸热外排,都会面临所累积热量的去向问题。这些热量有可能突破防隔热层,对舱内的热量管理带来影响;或者以某些材料的相变及其它方式把热量储存起来而不产生不利影响,或通过某些介质的排放将热量从飞行器带走,这些都会对飞行器带来结构或重量的负担。所以,对于长航时飞行器,需要关注各种热量及其传热现象的细致预测,并通过相应的优化处理,把不利因素尽量减少,得到更好的综合热管理效果。

3 关于气动力/热与结构变形耦合实验研究

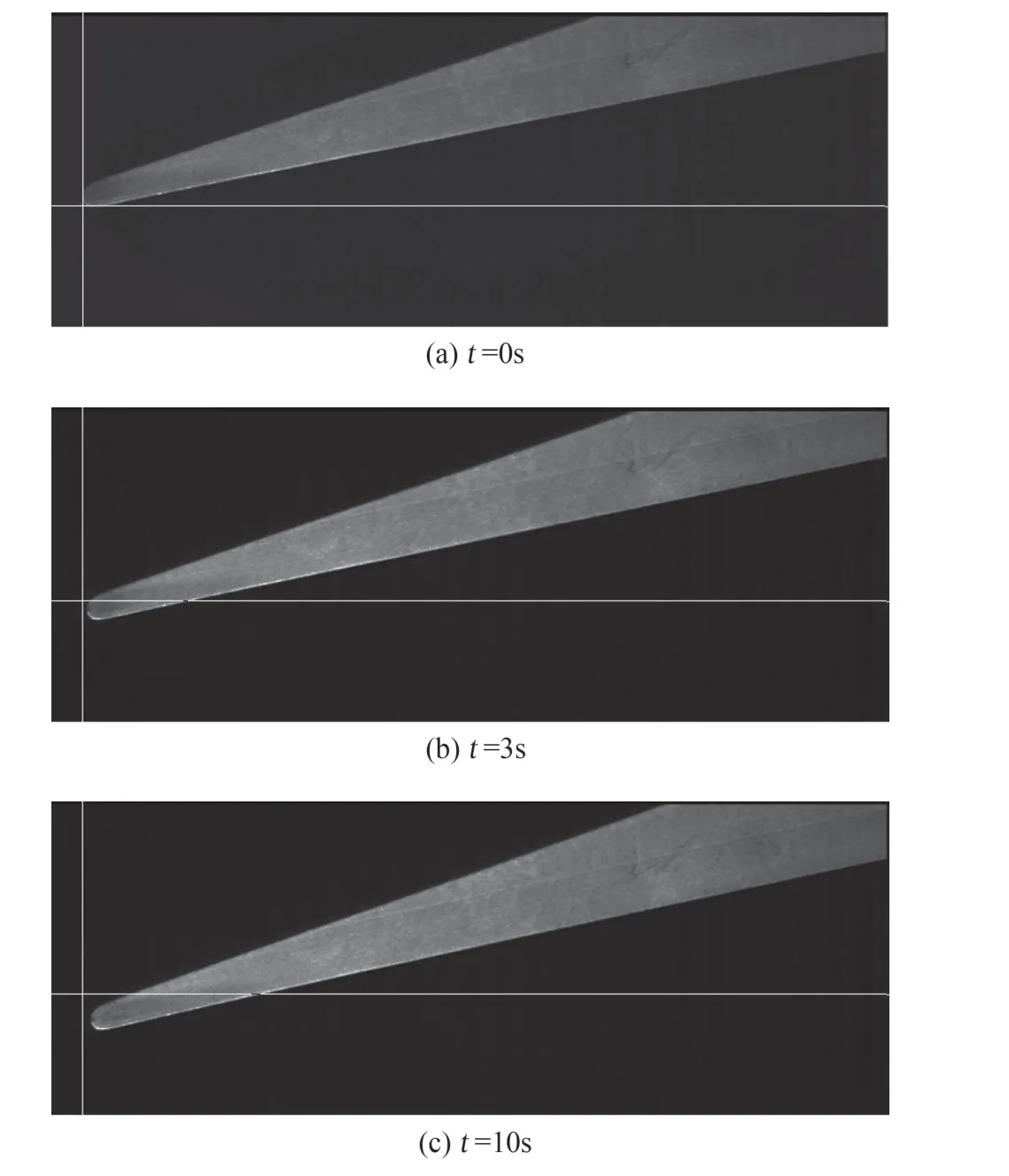

飞行器的设计研究中,虽然数值计算模拟正起着越来越多的作用,但相关的实验研究,特别是风洞实验,仍然是飞行器研究中的重要环节。目前的飞行器热防护研究中,针对一些专门问题开展测量研究[26,28,29,46-49],如材料、结构的加热考核、防热层表面的演化特征实验等,已经有了长足的进步。但对气动力/气动热/结构响应的耦合实验,需要在风洞中能同时模拟飞行器受到的力/热环境、同步进行实验模型的气动力/热、结构温度和应力、以及结构变形的测量,受风洞模拟能力范围、各种测量干扰、实验的安全性、多物理场同步测量系统的集成等方面的制约,目前尚未见到完整的报道。王振峰等基于中国空气动力研究与发展中心的Φ600 mm 高超声速高温风洞(图6)开展了相关气动力/热/结构耦合实验[50],对相关实验安全性、干扰下的光学测量、力/热和结构响应测量集成化等问题进行了研究,并在实验前结合耦合问题数值计算进行模型的设计分析[51-52],实现了加热时间为十秒级的气动力/热/结构响应及变形耦合实验(图7和图8)。从图7可以看到明显的试件受热变形,目前正在探索开展加热时间达分钟级的耦合实验测量研究。

图6 气动中心高超声速高温风洞构成图Fig.6 Scheme ofΦ600 mm high temperature hypersonic wind tunnel in CARDC

图7 实验结果变形照片图Fig.7 Foreground illumination photo of leading edge(Front view of the model)

目前,对于长航时条件的耦合实验(加热时间达千秒级或以上),由于实验条件、相关技术等的限制,还有许多方面问题有待深入研究解决。首先是风洞环境,需要能提供长时间运行的高温高超声速风洞平台,这是十分复杂的工作。此外,长时间加热条件给瞬时加热量、气动力分布、温度特性测量从原理到技术带来了的一系列新难题,如光学和辐射测量涉及风洞环境复杂干扰,热量测量涉及长时间加热后被测点的高温限制、热流瞬态变化的响应等,以及模型长时间受热后表面特征测量、模型结构内部温度/应力变化情况测量等问题。因此在研究中,首先要突破数分钟时间下的耦合实验,并发展新的热量、温度、应力应变测量技术,逐步实现长时间耦合实验。在应用层面,目前更常用的是通过相对较短时间的耦合实验,来对比验证相关耦合分析软件,以及观测发现在耦合条件下的新现象。

图8 实验变形曲线Fig.8 The leading edge displacement comparison of calculation results and the experimental data

在气动力或热环境研究中,有时由于风洞模拟参数范围等的限制,地面实验数据无法直接用于天上飞行条件下的状态,需要进行天地间数据相关性研究来实现地面实验数据与天上飞行数据间的换算[53-54]。由于气动力/气动热/结构响应耦合现象涉及多种复杂物理场,因此整个耦合问题中的相似性往往不能成立,相应的地面缩比实验数据就无法应用到天上条件。针对结构传热和热应力问题,文献[55,56]针对这一问题进行了研究,提出了通过分步实验的方法,来实现几何缩比条件下传热和应力耦合条件下数据间的关联和换算。“分步”实验的思想就在于把一个相似性不完全成立的耦合问题,分成多个步骤开展实验,每一步实验可以实现部分物理量的相似和换算,而通过一系列不同步骤的实验来实现整个问题的数据换算。在分步实验中,有时也无法做到不同缩比下物理量之间严格按无量纲量相等进行换算,还有一些“准相似”(即两个不同几何尺度下,不是严格的无量纲量相等的相似,而是不同模型尺度下无量纲量存在一定比例关系)的情况,也仍然可以通过分步实验,来实现不同尺度模型间数据的换算。

4 结束语

长航时高超声速临近空间飞行器工作时,由于处在长时间加热状态下,气动/结构耦合产生的变形及其综合热效应会有新的规律特征,在相关热防护研究中,为减少不必要的安全冗余,提升飞行器性能,以下问题值得加以关注和研究:

1)长时间飞行时结构受到的实际气动加热量的累积需要高度重视,热量累积不仅直接影响结构安全,也会对飞行器热管理甚至是舱内热管理产生影响。研究中要充分计及大面积低热流区的热量累积、以及高热流区由于壁面温度升高后实际热壁热流变得较小时加热量的累积;研究中不仅关注热量,也要关注结构内温度分布,特别是对仪器舱的边界温度的影响;要优化和关注所累积热量的去向和排放,优化减轻飞行器结构和载荷负担。

2)长时间飞行时结构变形导致的综合热效应涉及到飞行受到气动力、气动热的变化、结构形变及热应力的变化、及其导致的对轨道/控制的影响,需要加以重视和主动应对。研究中要注意区分各种物理量的耦合关系和影响链路,把握物理量之间的空间和时间维度上的耦合特征,来改进耦合分析方法;研究中要注意结构变形对气动力、进而对轨道和控制带来的系统性偏差和影响,及由此代来的负担和风险;长航时巡航飞行时,相关变形量趋于稳定,因此可以在结构/轨道/控制优化设计中研究消除这种系统性偏差和影响,甚至在布局优化设计时就耦合这一系统性影响,对变形加以主动应对和综合应用。

3)未来研究长航时飞行器需要提前关注和发展相应的地面实验技术。如:与风洞运行时间能力相匹配的耦合气动/结构变形的综合测试技术,发展耦合实验中对模型试件的表面物理量和结构内部物理量按时间历程的测量方法;在风洞耦合实验受运行时间局限时,发展长时间气动加热条件下,突破红外辐射源/试件受到辐射热量/气动加热条件下结构响应等多因素耦合条件下的反问题设计方法,实现红外辐射加热模拟气动热/结构响应与变形的时间变化历程的考核实验;对长航时巡航飞行状态,针对耦合条件下相似性不成立的情况,可以探索通过几个不同步骤的实验来实现不同缩比下物理数据的换算,包括对一些尺度小变化剧烈的物理也可以考虑放大模型尺寸进行“反缩比”测量。

4)随着计算机能力和数值计算模拟方法的发展,在长航时飞行器研究中,未来可以探索进行全系统的数值模拟计算和优化计算研究。如:探索飞行器气动/结构/轨道与控制全耦合下的数值计算,包括局部薄壁或控制面的非定常气动力、气动热、结构热响应、材料力学参数变化和结构动力学等耦合计算;考虑结构变形条件下的多学科气动布局优化,以及探索布局、结构、轨道与控制联合的耦合优化算法;热管理分析中的舱内外联合数值计算,以及舱内热管理分析中的几何和物理多尺度耦合计算等。

致谢:感谢研究团队多年来在相关研究领域的通力合作。感谢耿湘人、唐伟、杜雁霞、曾磊、王振峰、代光月、张昊元、邱波、刘深深、朱言旦等对本文内容的支持。